В. Ф. ВойноЯсенецкого Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом последипломного образования. История медицины учебное пособие

Скачать 4.2 Mb. Скачать 4.2 Mb.

|

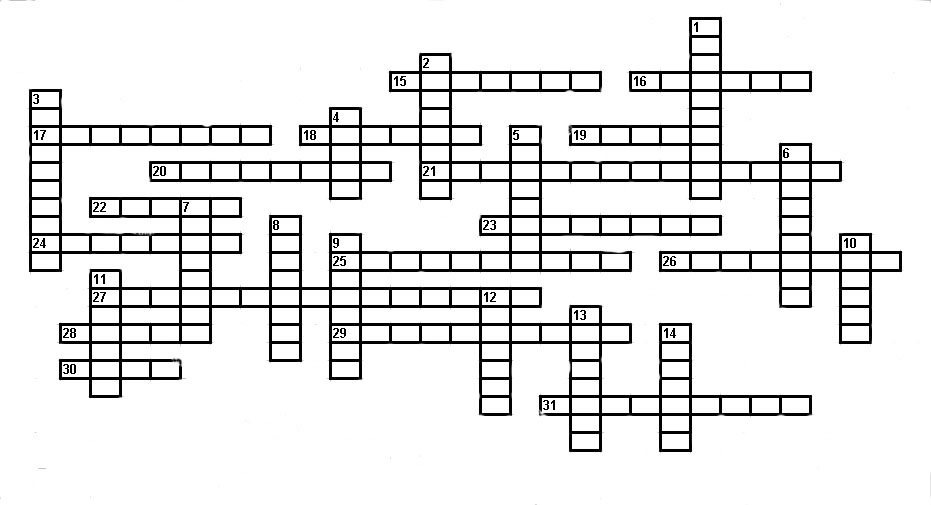

6. Кроссворд по теме занятия По вертикали: 1. «Энциклопедии знания», написанные Василием Великим и Георгием Писидой. 2. Значительная по масштабам эпидемия. 3. Название арабской больницы.4. Византийский город, ныне – столица Болгарии. 5. Этого грека называли «отцом ботаники». 6. Представитель этой профессии осуществлял хирургические манипуляции. 7.Самый выдающийся врач второй половины IV века. 8. Искаженное одностороннее толкование учения Галена. 9.Император Византийской империи, при котором была построена Цистерна Базилики. 10. В Халифате этим словом обозначали темперамент человека. 11. Сооружение для перемещения воды на большие расстояния. 12. Отделение для больных в Средневековье, приют для прокаженных. 13. Название сокращенного варианта обширного труда врача Орибасия. 14. Иное название Восточной Римской Империи По горизонтали:1 5. Основная религия Тибета. 16. Ученый язык Средневековья. 17. Под этим термином в средневековой Западной Европе понимались внутренние болезни. 18. Помещение для помощи нуждающимся и немощным, в переводе с латинского – «чужеземец». 19. Английский философ, сформулировавший три основные цели медицины в труде «Новый Органон». 20. Человек, занимающийся врачеванием в Древней Руси. 21. Для обучения этой дисциплине в Китае использовали бронзовые фигуры. 22. Главный труд Ибн Сины – «… медицины».23. Кто является автором энциклопедического свода «Несравненный карабадин»? 24. Древняя наука, занимающаяся изучением свойств металлов и составлением зелий. 25. Средневековый научный тип религиозной философии, основанный на формальной логике и рассуждениях, также называемый «школьной философией». 26. Научное название «Империи Ромеевой». 27. Город, столица Византийской Империи. 28. Первый византийский врач-христианин. 29. Церковный суд для борьбы с еретиками. 30. Болезнь, свирепствовавшая в средневековых городах. 31.Название влиятельной империи Средневековья на Ближнем Востоке. 7. Ситуационные задачи1. Один из видных теологов западнохристианской церкви Аврелий Августин (354-430), отражая мнение «отцов церкви», писал: «Воскресшая и живущая без конца плоть составляет более достойный познания предмет, чем все то, что успели узнать врачи через исследование человеческого тела. Ведь вся эта жизнь есть не что иное, как болезнь, только в вечной жизни здоровье» - Дайте оценку христианской морали, легшей в основу монастырской медицины. 2. Римский папа Пий V (XVI в.) в одной из булл писал: «Мы запрещаем любому врачу, вызванному к постели больного, оказывать ему помощь более чем в течении трех дней, если он не получит подтверждение, что пациент исповедался в грехах». - Дайте оценку нравственного конфликта врача в данную эпоху. 8. Рекомендуемые темы рефератов:1. История арабской, скифской и византийской медицины. 2. Из истории обезболивания. 3. Авиценна и народная медицина. 9. Литература:Обязательные для подготовки к занятию литературные источники: 1. Сорокина Т.С. История медицины: учебник для студ. высш. мед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр "Академия", 2004. —560 с. Рекомендуемые для подготовки к занятию литературные источники: 1. Лисицин Ю.П. История медицины: учебник для медицинских ВУЗов. – М.: Медицина, 2004. - 270 с. 2. Мирский М.Б. Хирургия от древности до современности: Очерки истории. — М.: Наука, 2000. - 798 с. Тема №5: Медицина эпохи феодализма. Возрождение.1. Значение изучения темы.Получить представление об основных этапах развития медицины в эпоху Возрождения, узнать о важнейших открытиях и великих учёных того времени. Оценить значение научных трудов учёных эпохи Возрождения. 2. Цель изучения темы: изучить основные этапы развития эпохи Возрождения, важнейшие открытия в области медицины.Для достижения данной цели необходимо: иметь верное представление о периодах эпохи Возрождения. Знать: основные научные открытия в области медицины того времени. Уметь: сделать сообщение (доклад) по теме занятия. Иметь представление об особенностях развития медицины в различных ее областях на протяжении данной эпохи. Иметь навыки самостоятельной работы с первоисточниками: книгами, архивными материалами. 3. Основные понятия и положения темыВ XIV—XV вв. в общественной и культурной жизни Западной Европы, и, прежде всего Италии, произошли большие перемены. В недрах феодализма формировались новые рыночные, или буржуазные, отношения. Более прогрессивные формы хозяйственного и общественного развития требовали постоянного притока знаний, и ученые обратились к исследованию природы. В противовес схоластическому мировоззрению с его опорой на авторитеты стал утверждаться опытный метод в науке. Предпочтение отдавалось наблюдению и точному счету. Царицей наук стала математика, и смежные с ней области знания. Галилео Галилей конструировал телескоп и создавал первый термоскоп (прототип термометра). Николай Коперник разрабатывал гелиоцентрическую теорию. Поэты и художники стремились отразить в своем творчестве окружающий их мир и человека такими, какими видели их в действительности. Они искали опору в реалистическом искусстве античных авторов, особенно греков. Вот почему этот период позднего средневековья в Западной Европе получил название «Возрождение» (фр. Renaissance) в смысле — «возрождение античности». Зародилась оно в Италии в XIII—XIV вв.; в XVI столетии получило распространение в Германии, Швейцарии, Нидерландах, Англии, Испании, Франции; коснулось Чехии и Польши. Идейным содержанием раннебуржуазной культуры Возрождения стала философия гуманизма (от лат. humanos — человеческий, человечный). В центре мировоззрения гуманистов был человек и реальный земной мир. Среди них — виднейшие деятели Раннего итальянского Возрождения: Данте Алигьери (1265—1321) — автор «Божественной комедии», и философ Франческо Петрарка (1304—1374), автор «Декамерона» Джованни Боккаччо (1313—1375) и основоположник нового направления в европейском изобразительном искусстве Джотто ди Бондоне (1266—1337); титаны Высокого Возрождения Рафаэль Санти (1483—1520) и Микеланджело Буонароти (1475—1564), Тициан Вечеллио (1487—1576) и Леонардо да Винчи; великие писатели Позднего Возрождения Эразм Роттердамский (1496-1536), Уильям Шекспир (1564-1616), Мигель де Сервантес (1547—1616) и Лопе де Вега (1562—1635), и великие врачи Андреас Везалий, Парацельс, Джироламо Фракасторо и многие другие. Основные черты естествознания в эпоху Возрождения следующие: утверждение опытного метода в науке, развитие математики и механики, метафизическое мышление (которое явилось шагом вперед по сравнению со схоластическим мышлением классического средневековья). Становление анатомии как науки Одним из ее основоположников был гениальный итальянский ученый и художник Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci, 1452—1519). Ему принадлежат ценные технические изобретения в области военно-инженерного дела и гидротехники, своими открытиями он обогатил физику, геометрию, механику, архитектуру, астрономию, геологию, ботанику, анатомию. Утверждая опытный метод в науке, Леонардо да Винчи одним из первых в Европе стал вскрывать человеческие трупы и систематически изучать строение человеческого тела. Он внедрил новые методы анатомического исследования: промывание органов проточной водой, инъецирование воском желудочков мозга и сосудов, распилы костей и органов. Леонардо описал и зарисовал многие мышцы, кости, нервы и внутренние органы. Андреас Везалий (Vesalius, Andreas, 1514—1564) учился в трех университетах — в Ловене (Фландрия) по курсу гуманитарных наук, в Монпелье и Париже, где изучал медицину. В 1537 г. в возрасте 23 лет в Падуе он получил степень доктора медицины и вскоре по приглашению Венецианской Республики стал профессором Падуанского университета — передового научного центра того времени. Везалий исправил более 200 ошибок Галена, правильно описал скелет человека, его мышцы и многие внутренние органы, установил отсутствие в сердечной перегородке отверстия, через которое, согласно учению Галена, кровь должна была проникать из правого желудочка в левый и там контактировать с пневмой, описал клапаны сердца и таким образом создал предпосылки для последующего обоснования кругового движения крови. Свои наблюдения Везалий изложил в анатомических таблицах («Tabulae sex», 1538), включавших 6 гравюр, выполненных талантливым учеником Тициана Йоганом Стефаном Кальмаром, который иллюстрировал все книги Везалия. Совершенствуя преподавание анатомии, Везалий издал краткий учебник анатомии «Извлечение» («Epitome», 1543) — сокращенную анатомию для обучающихся в анатомическом театре. Везалий обогатил науку собственными достоверными данными, полученными в результате многочисленных вскрытий человеческого тела, исправил большое количество ошибок своих предшественников и, главное — впервые привел все эти знания в систему, то есть сделал из анатомии науку. Экспериментально обоснованные выводы А. Везалия нанесли мощный удар по средневековой схоластике. Учитель Везалия по Парижскому университету, схоласт и галенист Якоб Сильвий (Sylvius, Jacobus, 1478—1555) назвал своего ученика «безумным» (лат. veasanus). По произношению это слово весьма созвучно с именем Везалия — Vesalius. Пользуясь этим, Сильвий позволил себе заявить: «Это не Vesalius, a "veasanus"» и публично выступил против своего ученика, опубликовав работу «Опровержение клевет некоего безумца на анатомию Гиппократа и Галена...» («Veasani cuiusdam calumniarum in Hippocratis Galenique rem anatomicam ...», 1555). Перед лицом неопровержимых фактов он был готов скорее допустить, что за 14 столетий изменилась (!) анатомия человеческого тела, чем признать, что великий Гален мог ошибаться. В 1546 г. Везалий был изгнан из прогрессивного Падуанского университета. Кафедру анатомии возглавил его преемник Реальдо Коломбо(Colombo, Realdo, 1516—1559), один из творцов «золотого века» анатомии. Везалий был обвинен в посягательстве на авторитет канонизированного церковью Галена и осужден на смерть. Впоследствии этот приговор был заменен паломничеством в Иерусалим, где, согласно преданию, находится гроб основателя христианской религии (гроб Господний). На обратном пути в результате кораблекрушения Везалий оказался на острове Занте, где и умер в расцвете сил и таланта. В 1553 г. испанский философ-богослов и врач Мигель Сервет (Servet, Michael, 1509—1553) впервые в Европе описал малый круг кровообращения в своей книге «Восстановление христианства...» («Christianiemi restitutio...», 1553). После Сервета исследования движения крови неустанно продолжались. Р. Коломбо изучил движение крови в легких и описал свои наблюдения в труде «Об анатомии в 15 книгах» (1559). Иероним Фабриций (Fabricius, Hiеronymua, 1533—1619) — ученик Фаллопия н учитель Гарвея — первым продемонстрировал в эксперименте (1603) и описал венозные клапаны, доказав тем самым одностороннее движение крови по венам — в направлении к сердцу. Бартоломей Евстахий (Eustachio, Bartoloroeo, 1510-1574) в 1563 г. впервые дал подробное описание органа слуха у человека, включая слуховую трубу, названную его именем, а Габриэль Фаллопий (Fallopio, Gabriele, 1523—1562) изучал строение репродуктивных органов. Становление физиологии как науки. Ятрофизика Рождение физиологии как науки, как правило, связывают с именем выдающегося английского врача, физиолога и эмбриолога Уильяма Гарвея (Harvey, William, 1578—1657), которому принадлежит заслуга создания стройной теории кровообращения. Основываясь на достижениях своих предшественников -- Галена, Везалия, Коломбо, Фабриция — Гарвей математически рассчитал и экспериментально обосновал теорию кровообращения, согласно которой кровь возвращается к сердцу по малому и большому кругам. По мнению Гарвея, на периферии кровь переходила из артерий в вены по анастомозам и через поры тканей, — при жизни Гарвея в физиологии еще не применяли микроскопической техники, и он не мог увидеть капилляров. Их открыл Мальпиги Марчелло(Malpighi, Marcello, 1628—1694) через четыре года после смерти Гарвея. Выдающийся французский ученый Рене Декарт (Deecartes, Rene, 1596—1650) также знаменует переход к философскому мышлению и естествознанию нового времени. По словам Гегеля, «Декарт направил философию в совершенно новое направление... Он исходил из требования, что мысль должна начинать с самой себя. Все предшествующее философствование, в частности то, которое исходило из авторитета церкви, было, начиная с этого времени, отвергнуто». Р. Декарт явился одним из творцов ятрофизики (греч. iatrophysike; от iatros — врач и physi» — природа) — направления в естествознании и медицине, которое рассматривало жизнедеятельность всего живого с позиций физики. Ятрофизика изучала явления природы в состоянии покоя и отражала метафизическое направление в философии XVII—XVIII в. По сравнению со средневековой схоластикой метафизическое мышление XVII в. было явлением прогрессивным. Его корни восходят к философским сочинениям Аристотеля, помещенным в конце его трактата «Наука о природе» т.е. после науки о природе (после «физики»: греч. «Meta ta physike»), откуда и произошло название метода мышления и целого философского направления — метафизики. Ятромеханика. Основные положения ятромеханики изложены в сочинении «О движении животных» итальянского анатома и физиолога Джованни Альфонса Борелли (Borelli, Giovanni Alfonso, 1608—1679), одного из основоположников биомеханики. Среди выдающихся достижении эпохи Возрождения, имевших отношение, как к физике, так и к медицине — изобретение в конце XVI в. термометра(точнее, воздушного термоскопа). Его автор один из титанов эпохи Возрождения итальянский ученый Галилео Галилей (Galilei, Galileo, 1564—1642), подтвердивший и развивший гелиоцентрическую теорию Н. Коперника (1543). Почти одновременно с Галилеем профессор Падуанского университета С. Санторио (Santorio, S. 1561—1636), врач, анатом и физиолог, создал свой прибор, с помощью которого он измерял теплоту человеческого тела. Санторио сконструировал также экспериментальную камеру-весы для изучения количественный оценки усвояемости пищи (обмена веществ) путем систематических взвешиваний себя, пищи и выделений организма. Результаты его наблюдений обобщены в труде «О медицине равновесия» («De statica medicina», 1614). Ятрохимия и медицина Ятрохимикн считали, что процессы, совершающиеся в организме, являются химическими, поэтому с химией должно быть связано как изучение этих процессов, так и лечение болезней. Одним из основоположников ятрохимии является выдающийся естествоиспытатель, врач и химик Раннего Возрождения Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (Hogenheim, Philippus Aureolus Theophrastus von, 1493—1541), известный в истории под латинизированным именем Парацельс (Paracelsus, от лат. Para-Celsue — «Подобный Цельсу»), которое он принял уже в расцвете сил и научной зрелости (после 1529 г.). Швейцарец по происхождению, Теофраст фон Гогенгейм получил врачебное образование, в университете в Ферраре (Италия). Затем в течение 8 лет (1516—1524) он много путешествовал, объехал почти всю Европу (включая земли современной Литвы, Белоруссии и Западной Украины), наблюдая и врачуя болезни людей различных народов и профессий. В Страсбурге он был принят в местный цех хирургов (1526) и завоевал большую популярность не только во всем Эльзасе, но и в близлежащем швейцарском городе Базеле, где служил городским врачом. Впоследствии Парацельс (в то время еще — Теофраст фон Гогенгейм) читал лекции в Базельском университете (1527-1529), сначала на латинском, а затем — на своем родном немецком языке, «чтобы быть понятым возможно большим числом слушателей». Перед вступлением в должность профессора он опубликовал меморандум, в котором утверждал: «Не заученное повторение произведений Гиппократа, Галена и Авиценны в красноречивых выступлениях требуется от врачей, а накопление собственных наблюдений, поиски и нахождение действительных средств помощи больным». С Парацельса начинается кардинальная перестройка химии (т.е. алхимии того времени) в ее приложении к медицине: от поисков путей получения золота - к приготовлению лекарств. «Правы не те, кто говорят, что алхимия делает золото и серебро, но те, кто говорят, что она создает лекарства и направляет их против болезней», — считал Парацельс. Его система врачевания основывалась на трех элементах (или «принципах»): сере, ртути, сурьме (и их соединениях); болезнь понималась как нарушение их правильных соотношений. Как и все великие мыслители переломной эпохи Возрождения, Парацельс не мог избавиться от противоречивого двойственного восприятия мира: с одной стороны, утверждение нового опытного метода познания природы, с другой — стремление к магии и к познанию воздействия небесных тел на судьбы людей и их здоровье. Новаторство Парацельса проявилось и в его отношении к хирургии, которая в те времена в Европе не считалась областью медицины и в университетах не преподавалась (ею занимались ремесленники), — Парацельс настаивал на объединении хирургии и медицины (т.е. внутренней медицины) в одну науку, потому что обе они имеют один корень. Сам он с гордостью называл себя «доктором обеих медицин» (нем. «Doktor beider Arzneyen»). В своих сочинениях он писал также о болезнях рудокопов и литейщиков связанных с (отравлениями серой, свинцом, ртутью, сурьмой, — таким образом, Парацельс заложил основы будущей науки о профессиональных болезнях. Одним из современников Парацельса был выдающийся польский астроном, математик и врач Николай Коперник (Copernicus, Nicolaus, 1473—1543). Высшее образование он получил в Кракове (1491—1495), где изучал астрономию и математику, затем в Болонье (Италия, с 1496 г. — юридические науки) и Падуе (1501-1504). Реально осознавая значение предупредительной медицины, Коперник был инициатором и руководителем строительства водопроводов и гидротехнических комплексов в Вармии, Фромборке, Торуни и других городах Польши. Эпидемия учение о контагии История эпидемий в эпоху Возрождения характеризуется двумя факторами: с одной стороны, намечается некоторое ослабление «старых» болезней — проказы и чумы, а с другой появляются «новые» болезни (сифилис, английская потовая горячка, сыпной тиф). В конце XV — начале XVI вв. всю Европу охватила эпидемия сифилиса. В начале XVI столетия о нем писали Дж. Фракасторо, А. Паре, Парацельс, Г. Фалопий и другие ученые. По морским и сухопутным торговым путям сифилис распространился за пределами Европейского континента. Публичные бани, которые широко рекомендовались в то время в гигиенических и лечебных целях, в связи с эпидемией сифилиса были закрыты. Смертность от оспы в то время была чрезвычайно высокой. До введения оспопрививания по методу Э. Дженнера (1796) только в Европе ежегодно оспой заболевало около 10 млн. человек, из которых умирало от 25 до 40%. Первая научно обоснованная концепция распространения заразных болезней была выдвинута Джироламо Фракосторо (Fracastoro, Girolamo, 1478—1553) — итальянским ученым — врачом, физиком, астрономом и поэтом, одним из выдающихся деятелей эпохи Возрождения. Медицинское образование Фракасторо получил в передовом Падуанском университете — «Патавинской академии» (Gymnasium Patavinum), с которой связаны судьбы Галилея и Санторио, Везалия и Фаллопия, Коперника и Гарвея. В этом университете получили свои дипломы первые российские доктора медицины Франциск Георгий Скорина из Полоцка (1512) — современник Фракасторо и Коперника, и П. В. Посников из Москвы (1695) — сподвижник Петра I. Будучи уже профессором Падуанского университета, Дж. Фракасторо написал свой основополагающий труд «О контагии, контагиозных болезнях и лечении» («De contagione et contagiosis morbis et curatione Ubri tres», 1546) в трех книгах. Согласно его учению, существует три способа передачи инфекционного начала: при непосредственном соприкосновении с больным человеком, через зараженные предметы и по воздуху на расстоянии. В 1954 г. вышел в свет русский перевод труда Дж. Фракасторо с обширными комментариями профессора П. Е. Заблудовского и его статьей, посвященной научному анализу развития учения о заразных болезнях. |