|

|

Ответы на Медицинские приборы. Вопросы к экзамену по дисциплине Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы

Важно!Локальная (игольчатая) электромиография не назначается при плохой свертываемости крови, повышенной болевой чувствительности и инфекциях, передающихся через кровь (гепатит, ВИЧ и др.).

8. Классификация терапевтических аппаратов. Обобщенная схема системы для воздействия электрическим током.

Терапевтические аппараты воздействуют на пациента с целью вызвать жела�емые сдвиги в его организме - перестройку патологического процесса в сторону нормализации. Хирургические аппараты, являющиеся частью терапевтических, предназначены для осуществления радикальных изменений в структуре органов, тканей. Таким образом, терапевтические аппараты являются воздействующими.

Диагностические приборы предназначены для исследования характеристик живого организма с тем, чтобы установить возможные отклонения от нормы и вызвавшие их причины. Диагностические приборы могут быть как воздействующими, так и воспринимающими.

Воздействующие диагностические приборы дают необходимую информацию по реакции пациента на определенное воздействие (например, диагностические электростимуляторы) либо по внесенному телом пациента возмущению в поток энергии (рентгеновское просвечивание, ультразвуковая эхография и т.п.). При ди�агностике воздействующими приборами стремятся, как правило, снизить до ми�нимально возможного уровня энергию воздействия, чтобы исключить побочные вредные для организма эффекты. Предел такому снижению кладет чувствитель�ность организма к воздействию либо чувствительность метода регистрации вне�сенных возмущений.

Воспринимающие диагностические приборы дают информацию о различных процессах в организме—генерируемых тканями и органами биопотенциалах, зву�ковых тонах сердца, температуре тела и др. Воспринимающие диагностические приборы аналогично любым другим измерительным приборам должны оказы�вать минимальное влияние на исследуемый процесс и передавать информацию с наименьшими искажениями.

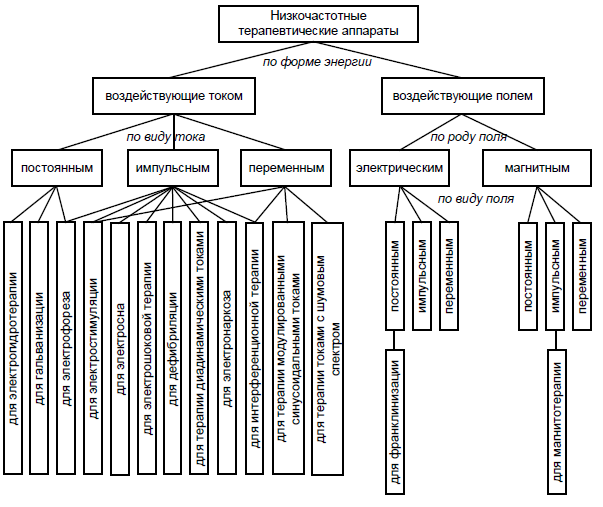

рис.2. Классификация низкочастотной электротерапевтической аппаратуры.

Воздействующие терапевтические аппараты и диагностические приборы в за�висимости от формы, в которой используется энергия, направленная на пациента, делятся на воздействующие электрической энергией и воздействующие механи�ческой энергией (по сложившейся терминологии многие диагностические воздей�ствующие приборы принято называть аппаратами, например, рентгеновские, для электродиагностики и др.).

Аппаратуру, использующую для воздействия механи�ческую энергию, можно разделить по агрегатному состоянию рабочего тела, т. е. тела, непосредственно соприкасающегося с пациентом. Рабочее тело может быть твердым, жидким или газообразным.

Соответственно можно выделить электро�медицинские механические, гидравлические и газовые аппараты и приборы.

К первым относятся ультразвуковые терапевтические аппараты и диагностические приборы, аудиометры, вибромассажные аппараты и др.,

ко вторым—аэрозольные аппараты с центробежными и ультразвуковыми распылителями,

к третьим—аппараты для искусственной вентиляции легких с электроприводом.

Аппаратура, воздействующая электрической энергией соответственно исполь�зуемой части спектра электромагнитных колебаний, включает в себя аппараты и приборы низкочастотные, высокочастотные, светооптические, рентгеновские и радиологические.

Низкочастотные терапевтические аппараты (рис. 2) делятся на две группы, в зависимости от формы воздействующей электрической энергии (ток, поле). Среди аппаратов, воздействующих током, можно выделить три группы соответственно виду тока (постоянный, переменный или импульсный). Дальнейшее деление этих аппаратов производится по функциональному признаку и включает в себя на�звания медицинских методик.

Аппараты, воздействующие низкочастотным полем, делятся в зависимости от рода поля, т. е. используемой составляющей поля индукции (электрическое, маг�нитное). Следующая ступень классификации определяется видом поля (постоянное, переменное, импульсное). Дальнейшее деление — по медицинским методикам.

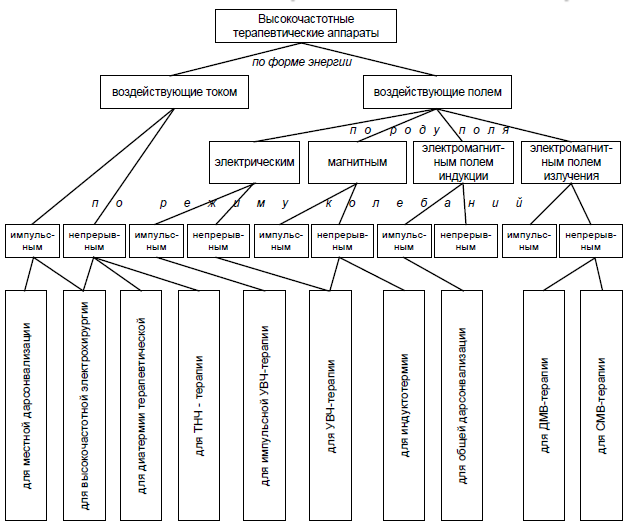

Рис. 3. Классификация высокочастотной электротерапевтической аппаратуры. Рис. 3. Классификация высокочастотной электротерапевтической аппаратуры.

Высокочастотные терапевтические аппараты (рис. 3) составляют две группы в соответствии с формой используемой энергии (ток, поле).

Аппараты, воздействующие полем, делятся на три группы в зависимости от используемой составляющей электромагнитного поля (электрическое, магнитное, электромагнитное). Дальнейшее деление аппаратов воздействующих как током, так и полем — в зависимости от режима колебаний (непрерывный, импульсный). Заканчивается классификация высокочастотных терапевтических аппаратов кон�кретными медицинскими методиками.

Диагностические низкочастотные и высокочастотные воздействующие прибо�ры насчитывают всего несколько наименований. Примером низкочастотных при�боров являются приборы для электродиагностики, примером высокочастотных— приборы для импедансной плетизмографии.

Классификация диагностических воспринимающих приборов основана на форме энергии, передаваемой от пациента к прибору. При диагностике можетвосприниматься электрическая, механическая, тепловая, химическая энергия.

Электрическая энергия воспринимается в виде биопотенциалов различных тканей и органов (сердца, мышц, мозга, желудка и др.).

Механическая энергия передается от организма к прибору в виде акустических тонов сердца (фонокардиография), незначительных движений всего тела в резуль�тате толчков крови в сердце и крупных сосудах (баллистокардиография), переме�щений участков тела в результате сокращения желудка, матки (гистерография) и т.д.

Тепловая энергия тела воспринимается при измерении температуры контакт�ным (электрические термометры) или бесконтактным (термография) методом, использующим инфракрасное излучение тела.

Химическая энергия используется при измерении концентрации кислорода, водорода в крови с помощью контактных электродов.

Классификация лечебных физических факторов

Первая группа – постоянный электрический ток низкого напряжения (гальванизация, лекарственный электрофорез).

Вторая группа – импульсные токи низкого напряжения (электросон, диадинамотерапия, амплипульстерапия, интерференцтерапия, флюктуоризация, электродиагностика, электростимуляция).

Третья группа – электрические токи высокогонапряжения (диатермия, ультратонотерапия, местная дарсонвализация).

Четвертая группа - электрические, магнитные и электромагнитные поля различных характеристик (франклинизация, магнитотерапия, индуктотермия, ультравысокочастотная терапия, микроволновая терапия).

Пятая группа – электромагнитные колебания оптического (светового) диапазона (терапия инфракрасным, видимым и ультрафиолетовым излучением, лазерная терапия).

Шестая группа – механические колебания среды (массаж, ультразвуковая терапия, лекарственный фонофорез, вибротерапия).

Седьмая группа – измененная или особая воздушная среда (ингаляционная или аэрозольтерапия, электроаэрозоль терапия, баротерапия, аэроионотерапия, климатерапия и др.).

Восьмая группа – пресная вода, природные минеральные воды и их искусственные аналоги.

Девятая группа – тепло (теплолечение) и холод (криотерапия, гипотермия). В качестве термолечебных сред используют лечебныегрязи (пелоиды), парафин, озокерит, нафталан, песок, глину, лед и др.

9. Аппаратура для лечения постоянным током.

Гальванизация – лечебное применение постоянного, не изменяющегося во времени электрического тока низкого напряжения и небольшой силы. Под действием приложенного внешнего электромагнитного поля в тканях возникает ток проводимости, который вызывает изменение соотношения ионов в клетках и межклеточных пространствах.

Гальванизация – это терапевтическая процедура, основанная на применении с лечебной целью постоянного непрерывного электрического (гальванического) тока небольшой силы (до 50мА) при низком напряжении (до 60В) и, подводимого к телу человека через контактно наложенные электроды. Плотность тока при гальванизации 0,05÷0,2 мА/см  , а при работе на слизистых оболочках 0,02÷0,03 мА/см , а при работе на слизистых оболочках 0,02÷0,03 мА/см  . Ткани организма состоят из белковых коллоидов (диэлектриков) и растворов органических и неорганических солей (электролитов), следовательно, обладают различной электропроводностью. Электролиты в основном и определяют проводимость тканей. Большое сопротивление электрическому току оказывают костные ткани, жировые ткани а также мембраны клеток ткани. Общая концентрация солей в тканевых жидкостях соответствует … . Ткани организма состоят из белковых коллоидов (диэлектриков) и растворов органических и неорганических солей (электролитов), следовательно, обладают различной электропроводностью. Электролиты в основном и определяют проводимость тканей. Большое сопротивление электрическому току оказывают костные ткани, жировые ткани а также мембраны клеток ткани. Общая концентрация солей в тканевых жидкостях соответствует …

так называемому физиологическому (изотоническому) раствору с концентрацией 0.85-0.9% поваренной соли (NaCl)/ Для приготовления изотонического раствора берется 8.5 г. соли на 1000мл воды. При оценке электропроводности организма на постоянном токе, необходимо учитывать непостоянство объемного сопротивления организма. Электрический ток не обязательно протекает по кратчайшему расстоянию между электродами, так как он выбирает путь, на котором встречает наименьшее сопротивление (например, по кровеносным и лимфатическим сосудам, оболочкам нервных стволов, межклеточной соединительной ткани). Общее сопротивление постоянному току определяется в большей части сопротивлением кожного покрова и в меньшей — сопротивлением внутренних органов. Ток в цепи зависит от площади контакта «электрод – кожа», состояния кожного покрова, и практически не зависит от расстояния между электродами. Для физиотерапии обычно применяют свинцово-пластинчатые электроды. Это объясняется пластичностью и химической пассивностью металла, т. е. его ионы не принимают участия в образовании тока.

Под действием электрического тока, положительно зараженные ионы движутся по направлению к катоду и называются катионами, отрицательно заряженные – к аноду, и называются анионами.

Разные ионы имеют разные подвижности. Одновалентные ионы (Na+ и К+) имеют меньшую массу, по сравнению с двухвалентными ионами (Са2+ и Mg2+). Поэтому они имеют большую подвижность и быстрее достигают поверхности катода. С уходом от анода ионов К+ и Na+ в этой зоне увеличивается влияние ионов Са2+ и Mg2+. Эти ионы снижают возбудимость биологических клеток. Следовательно, в области анода преобладают тормозящие процессы ,

В области катода повышается относительная концентрация ионов К+ и Na+, которые увеличивают возбудимость клеток. Поэтому возбудимость биологических тканей в области катода увеличивается .

Непосредственное наложение электродов на кожу недопустимо, так как на границе «электрод – кожа» происходит электролиз, продукты этой реакции могут вызвать, ожег кожи. На катоде выделяется NaOH и H2↑ , а на аноде HCl и O2↑. Чтобы этого не произошло, используют гидрофильные прокладки, пропитанные водой или физ. раствором, площадь которых превышает площадь электродов.

Лечебные эффекты:

противовоспалительный (дренирующе-дегидратирующий), анальгетический, седативный (на аноде), сосудорасширяющий, секреторный (на катоде).

Показания:

воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический холецистит, гепатит, колит), заболевания костно-мышечной системы, заболевания периферической нервной системы (невралгии, неврит, плексит, радикулит), функциональные заболевания центральной нервной системы с вегетативными расстройствами и нарушениями сна, гипертоническая болезнь I-IIстадии, гипотоническая болезнь, заболевания глаз, ЛОР-органов, кожи, хронические заболевания женских половых органов и др.

Противопоказания:

острые и гнойные воспалительные процессы различной локализации, расстройства кожной чувствительности, индивидуальная непереносимость тока, нарушение целостности кожных покровов в местах наложения электродов, экзема.

Лекарственный электрофорез– сочетанное воздействие на организм постоянного электрического тока и вводимого с его помощью лекарственного средства.

Ионы медикаментов вводятся с электрода одноименной полярности, в соответствии со знаком заряда, который это вещество принимает в водном растворе при диссоциации. С анода вводятся положительные, а с катода отрицательные ионы лекарственных веществ. Как правило, используют комплексную терапию: одно вещество вводят с анода, другое с катода. Лекарственные вещества, введенные с помощью гальванического тока, вызывают непрерывное раздражение нервных окончаний кожи с включением рефлекторных механизмов, вступают в обменные процессы в зоне воздействия.

Лечебные эффекты:

потенцирование эффекта гальванизации и специфическое фармакологическое действие вводимого током лекарственного средства.

Показания:

определяются фармакологическими свойствами лекарственного средства и наличием показаний к гальванизации.

Противопоказания:

помимо противопоказаний для гальванизации, к ним относятся противопоказания к применению вводимого лекарственного средства.

Аппараты для гальванизации и лекарственного электрофореза

По определению – это выпрямитель переменного тока, снабженный фильтром для сглаживания пульсаций, стабилизатором напряжения, выходным регулировочным потенциометром и измерительным прибором

Характеристики аппаратов:

— максимальный выходной ток 50 мА;

— выходное напряжение 20÷30 В;

— коэффициент пульсации выходного напряжения Кп<0,5%;

— питание от сети

220 В;

— защита по 0I и II классам.

Структурная схема:

К разделительному трансформатору предъявляют жесткие требования: первичная и вторичная обмотки должны быть выполнены на раздельных каркасах. После трансформатора ставят выпрямитель и стабилизатор, обеспечивающий коэффициент пульсации выходного напряжения Кп<0,5%, а так же регулятор (переменный резистор) и преобразователь «напряжение-ток». На выходе – схема защиты, которая настроена на ток 50 мА. Схема защиты отключает цепи управления переменным резистором при превышении параметров тока (более 50мА) или напряжения (более 30В).

Для уменьшения массовых характеристик разделительный трансформатор может быть реализован следующим образом:

Выпрямитель заряжает конденсатор фильтра напряжением 310В, частота генератора f>16 кГц. Габариты высокочастотного трансформатора меньше ≈ в 5 раз.

Аппараты для гальванизации и лекарственного электрофореза: портативные аппараты АГН – 32 , АГП – 33 , "Поток – 1 ", ГР – 1М , ГР – 2, и другие. Ток подводиться к пациенту с помощью двух электродов «+» и «-» , которые накладывают на гидрофильную прокладку с одной стороны и соединяют с аппаратом с другой. Гидрофильная прокладка представляет собой сложенную в несколько слоев натуральную хлопчатобумажную ткань, толщиной 0.5 – 1 см, которая больше свинцовой пластины на 1 – 2 см с каждой стороны. Гидрофильные прокладки изготавливаются разной формы и разных размеров. В настоящее время выпускаются одноразовые гидрофильные прокладки для электролечения, выполненные из токонесущего слоя и картона.

В зависимости от места наложения электродов различают поперечную (ток проходит участок тела пациента насквозь), продольную ( ток проходит в поверхностных слоях тела) и поперечно – диагональную методики.

10. Аппаратура для электросна.

Электросон – воздействие на гипногенные зоны мозга импульсных токов. Применяется в качества успокоительного, седативного, трофического и противосудорожного средства. Хорошие результаты дает при неврастении, бессоннице, астматических приступах и ишемической болезни сердца.

Электросонтерапия – лечебное воздействие импульсных токов на гипногенные структуры головного мозга.

Лечебные эффекты: снотворный, седативный, спазмолитический, трофический, секреторный.

Показания: заболевания центральной нервной системы (неврастения, реактивные и астенические состояния, нарушение ночного сна, логоневроз), заболевания сердечно-сосудистой системы (атеросклероз сосудов головного мозга в начальном периоде, ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения I-IIФК, гипертоническая болезньI-IIстадии), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма, нейродермит, экзема, энурез.

Противопоказания: эпилепсия, декомпенсированные пороки сердца, непереносимость электрического тока, воспалительные заболевания глаз (коньюнктивит, блефарит).

Под воздействием электросонтерапии проявляются следующие выраженные лечебные эффекты:

седативный и транквилизирующий (снижается эмоциональная возбудимость, улучшается настроение, нормализуется естественный сон);

анальгетический (за счет стимуляции опиоидной системы головного мозга);

гипотензивный;

гемодинамический (перестраивается центральная и вегетативная регуляция сердечнососудистой системы без отрицательных сдвигов в системе коронарного и мозгового кровообращения);

гормональный (выраженная стимуляция функции гипофиза);

иммуномодулирующий;

обменно-трофический (оказывает влияние на центральные механизмы различных процессов обмена в организме (углеводный, липидный, пуриновый, улучшается кислородно-транспортная функция крови);

регенерационный (при различных повреждающих процессах стимулирует процессы регенерации).

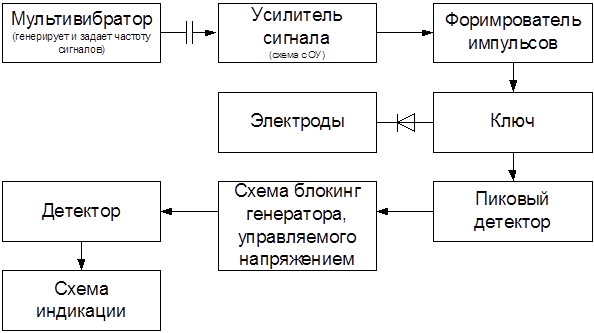

Рисунок 1 - Структурная схема аппарата электосон Рисунок 1 - Структурная схема аппарата электосон

При электросне воздействие на головной мозг осуществляется через электроды, наложенные на закрытые глаза и сосцевидные отростки височных костей, импульсным током прямоугольной формы при длительности импульсов порядка О,2-0,5 мс и частоте повторения, регулируемой в пределах от 1-5 до 80-100 имп/с. Частота импульсов подбирается для каждого больного индивидуально, а ток устанавливается таким, чтобы ощущение от его прохождения (постукивание, вибрация или легкое давление в глубине глазницы) не достигало беспокоящей больного интенсивности. На рис. 1 представлена структурная схема аппарата. Генератор импульсов представляет собой мультивибратор. С выхода мультивибратора прямоугольные импульсы после дифференцирования поступают на вход ограничителя - формирователя. С помощью этого каскада из отрицательных пиков, снимаемых с выхода дифференцирующей цепочки, создаются практически прямоугольные импульсы длительностью 0,5 мс. Прямоугольные импульсы усиливаются выходным усилителем. С нагрузки выходного усилителя- на импульсное напряжение через разделительный конденсатор подается на выходное гнездо «Пациент». В цепь выходного тока включен резистор. Падение напряжения на этом резисторе, пропорциональное амплитуде импульсов тока, подается в блок измерителя. Измеритель представляет собой пиковый детектор, напряжение которого модулирует по амплитуде колебания автогенератора. После усиления высокочастотные колебания детектируются, и постоянная составляющая, пропорциональная амплитуде импульсов в цепи пациента, измеряется миллиамперметром. Помимо генератора импульсного напряжения, аппарат имеет регулируемый источник постоянного тока для создания в выходной цепи дополнительной постоянной составляющей, усиливающей в ряде случаев эффективность импульсного тока. Постоянное напряжение создается с помощью мостового выпрямителя с фильтровыми конденсаторами.

|

|

|

Скачать 0.91 Mb.

Скачать 0.91 Mb.