ФАРМАКОЛОГИЯ ГОТОВОЕ. Вопросы к экзамену по Фармакологии

Скачать 322.96 Kb. Скачать 322.96 Kb.

|

|

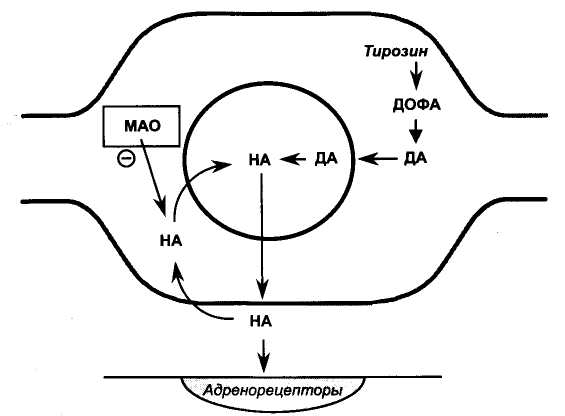

Побочные эффекты атропина: сухость во рту, фотофобия (бо язнь яркого света), нарушение ближнего видения, тахикардия, кон-стипация, затрудненное мочеиспускание. Для отравления атропином характерны: психическое и двигатель ное возбуждение, расширенные зрачки, нарушение ближнего виде ния, хриплый голос, нарушение глотания, тахикардия, сухость и покраснение кожи (в связи с нарушением теплоотдачи возможно повышение температуры, особенно у детей), нарушение мочеотде ления (необходима катетеризация мочевого пузыря). При более тяжелом отравлении нарастает двигательное и психи ческое возбуждение со спутанностью сознания. Больные теряют ориентировку, перестают узнавать окружающих, у них появляются зрительные и слуховые галлюцинации, бред. В очень тяжелых слу чаях возникают судороги, которые сменяются состоянием угнете ния, комой. Смерть наступает от паралича дыхательного центра. Из лекарственных средств, содержащих атропин, в некоторых случаях используют препараты белладонны (красавки) - настойку и экстракты (сухой и густой). Эти препараты назначают внутрь чаще всего при болях, связанных со спазмами гладких мышц желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих протоков ( при холецистите, желчнокаменной болезни). Экстракты белладонны назначают так же в ректальных суппозиториях. Скополамин — алкалоид, который содержится в тех же растени ях, что и атропин; наиболее высокое его содержание в скополии. По химическому строению и фармакологическим свойствам ско поламин сходен с атропином. В отличие от атропина скополамин в терапевтических дозах оказывает отчетливое угнетающее влияние на ЦНС, действуя как седативное (успокаивающее) средство. В практической медицине используют угнетающее влияние ско-поламина на вестибулярный аппарат. Скополамин применяют при вестибулярных расстройствах (головокружение, нарушения равно весия, походки), для профилактики болезни движения (морская и воздушная болезнь). Скополамин входит в состав таблеток «Аэрон», которые принимают перед морскими поездками, полетами на са молетах. Продолжительность действия этих таблеток около 6 ч. При длительных поездках применяют трансдермальную терапевтичес кую систему со скополамином — пластырь, который выделяет ско поламин в течение 72 ч; пластырь наклеивают на здоровую кожу за ухом. Кроме того, скополамин используют в тех же случаях, что и ат ропин: перед наркозом для профилактики рефлекторной брадикар-дии и уменьшения секреции слюнных и бронхиальных желез, а также в качестве спазмолитического средства. Тропикамид применяют в офтальмологической практике в глаз ных каплях для исследования глазного дна и определения истин ной рефракции глаз. Мидриаз и циклоплегия развиваются через 20—30 мин. Длительность действия 2—4 ч. В офтальмологической практике используют также гоматропин, циклопентолат, которые действуют около 24 ч. Ипратропий (атровент) применяют в виде аэрозоля при бронхи альной астме. Платифиллин — алкалоид крестовника. Помимо М-холиноблоки-рующей активности, платифиллину свойственно миотропное спаз молитическое действие, т.е. расслабляющее влияние непосредствен но на гладкие мышцы внутренних органов, кровеносных сосудов. Таким образом, способность платифиллина расслаблять гладкие мышцы внутренних органов обусловлена М-холиноблокирующей активностью и миотропными спазмолитическими свойствами. В связи с миотропным спазмолитическим действием платифил лин в отличие от других М-холиноблокаторов расширяет крове носные сосуды и может несколько снижать артериальное давление. Применяют платифиллин (назначают внутрь или вводят под кожу) в основном при спазмах гладких мышц органов брюшной полости, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхи альной астме. Пирензепин (гастроцепин) блокирует преимущественно М1-холинорецепторы. В связи с блокадой М1-холинорецепторов энтерохромаффиноподобных клеток пирензепин снижает их способность вы делять гистамин. Из-за уменьшения продукции гистамина снижается секреция хлористоводородной кислоты желудочного сока париеталь ными клетками. В средних терапевтических дозах пирензепин мало влияет на величину зрачка, аккомодацию, сокращения сердца и вызывает лишь некоторую сухость во рту. Применяется при лечении язвенной бо лезни. Тригексифенидил (циклодол) оказывает выраженное угнетающее влияние на М-холинорецепторы ЦНС. Применяется при болезни Паркинсона. Дарифенацин избирательно блокирует М3-холинорецепторы; может быть применен в клинике для снижения тонуса мочевого пузыря. Все М-холиноблокаторы противопоказаны при глаукоме! 46. Фармакология Н-холиномиметиков. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая характеристика препаратов. Побочные эффекты. N-холиномиметики N-холиномиметиками называют вещества, возбуждающие N-xo-линорецепторы (никотиночувствительные рецепторы). N-холинорецепторы непосредственно связаны с Nа+-каналами клеточной мембраны. При возбуждении N-холинорецепторов Na+-каналы открываются, вход Na+ ведет к деполяризации клеточной мембраны и возбудительным эффектам. NN -холинорецепторы находятся в нейронах симпатических и парасимпатических ганглиев, в хромаффинных клетках мозгового вещества надпочечников, в каротидных клубочках. Кроме того, NN-холинорецепторы обнаружены в ЦНС, в частности, в клетках Рен-шоу, которые оказывают тормозное влияние на мотонейроны спин ного мозга. Nм -холинорецепторы локализованы в нервно-мышечных синап сах (в концевых пластинках скелетных мышц); при их стимуляции происходит сокращение скелетных мышц. Никотин —стимулирует в основном NN-холинорецепторы и в мень шей степени Мм-холинорецепторы. В действии никотина на си напсы, имеющие на постсинаптической мембране N-холинорецеп торы, по мере увеличения дозы выделяют 3 фазы: 1) возбуждение, 2) деполяризационный блок (стойкая деполяризация постсинаптической мембраны), 3) недеполяризационный блок (связан с десен-ситизацией N-холинорецепторов). При курении проявляется 1-я фаза действия никотина. Никотин стимулирует нейроны симпатических и парасимпати ческих ганглиев, хромаффинные клетки надпочечников, каротидные клубочки. В связи с тем, что никотин одновременно стимулирует на уровне ганглиев симпатическую и парасимпатическую иннервацию, некото рые эффекты никотина непостоянны. Так, обычно никотин вызывает миоз, тахикардию, но возможны и противоположные эффекты (мидриаз, брадикардия). Никотин обычно стимулирует моторику желу дочно-кишечного тракта, секрецию слюнных и бронхиальных желез. Постоянным эффектом никотина является его сосудосуживаю щее действие (большинство сосудов получает только симпатичес кую иннервацию). Никотин суживает сосуды потому что: 1)стиму-лирует симпатические ганглии, 2) увеличивает выделение адреналина и норадреналина из хромаффинных клеток надпочечников, 3) сти мулирует N-холинорецепторы каротидных клубочков (рефлекторно активируется сосудодвигательный центр). В связи с сужением сосудов никотин повышает артериальное давление. При действии никотина на ЦНС регистрируют не только возбуди тельные, но и тормозные эффекты. В частности, стимулируя NN-xo-линорецепторы клеток Реншоу, никотин может угнетать моносинаптические рефлексы спинного мозга (например, коленный рефлекс). Угнетающее действие никотина, связанное с возбуждением тормоз ных клеток, возможно и в высших отделах ЦНС. N-холинорецепторы в синапсах ЦНС могут быть локализованы как на постсинаптических, так и на пресинаптических мембранах. Действуя на пресинаптические N-холинорецепторы, никотин сти мулирует высвобождение медиаторов ЦНС - дофамина, норадре налина, ацетилхолина, серотонина, β -эндорфина, а также секре цию некоторых гормонов (АКТГ, антидиуретический гормон). Цитизин (алкалоид термопсиса) и лобелии (алкалоид лобелии) сходны по строению и действию с никотином, но менее активны и токсичны. Цитизин в составе таблеток «Табекс» и лобелии в составе табле ток «Лобесил» применяют для облегчения отвыкания от курения. 47. Фармакология Н-холиноблокаторов. Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая характеристика препаратов. Побочные эффекты. Ганглиоблокаторы - блокируют NN -холинорецепторы нейронов симпатических и парасимпатических ганглиев, хромаффинных кле ток мозгового вещества надпочечников, каротидных клубочков. Таким образом, ганглиоблокаторы блокируют на уровне ганглиев в равной степени симпатическую и парасимпатическую иннервацию. На фоне действия ганглиоблокаторов М-холиномиметики, адрено-миметики вызывают обычные эффекты. - уменьшают выделение адреналина и норадре-налина надпочечниками и препятствуют рефлекторному возбуждению дыхательного и сосудодвигательного центров с NN -холинорецепторов каротидных клубочков. Ганглиоблокаторы, которые проникают через гематоэнцефалический барьер (например, мекамиламин), блокируют NN -холинорецепторы ЦНС. - блокируя парасимпатические ганглии, вызывают расслабление ресничной мышцы — паралич аккомодации. - устраняют тормозное влияние вагуса на синоатриальный узел и обычно вызывают тахикардию. -устраняют стимулирующее влия ние симпатической иннервации и ослабляют сокращения сердца. Ударный выброс сердца уменьшается. Несмотря на тахикардию несколько уменьшается и минутный выброс сердца. - устраняют стимулирующее влияние симпатической иннервации и вызывают расширение артериальных и венозных сосудов — артериальное и венозное давление снижается. Артериальное давление снижается также и из-за уменьшения сердечного выброса. Снижению артери ального давления способствуют блокада ганглиблокаторами NN-xoлинорецепторов хромаффинных клеток мозгового вещества надпо чечников и уменьшение продукции адреналина и норадреналина. - снижают перистальтику желудочно-кишечного тракта, тонус мочевого пузыря, секрецию бронхиальных и пищеварительных желез. Ганглиоблокаторы уменьшают секрецию потовых желез (блок ати пичной симпатической холинергической иннервации). В медицинской практике используют в основном гипотензив ное действие ганглиоблокаторов. При гипертензивных кризах под кожу или внутримышечно вводят гексаметония бензосульфонат (бен-зогексоний) или азаметоний (пентамин). Действие этих препаратов продолжается 2—3 ч. Ганглиоблокатор ультракороткого действия триметафан (арфонад) действует 10—15 мин. Растворы препарата вводят внутривенно капельно для управляемой гипотензии (снижение артериального давления на необходимое время при проведении хирургических операций, напри мер, для уменьшения кровопотери, предупреждения отека мозга). Мекамиламин (мекамин) — неполярное соединение (вторичный амин); в отличие от гексаметония, азаметония (четвертичные аммо ниевые соединения) и триметафана (сульфониевое соединение) легко проникает в ЦНС и блокирует центральные NN-холинорецепторы. В связи с этим мекамиламин уменьшает эйфоризирующее действие никотина и может быть использован для отвыкания от курения. Побочные эффекты ганглиоблокаторов: мидриаз, паралич акко модации, сухость во рту, заложенность носа, снижение моторики кишечника и тонуса мочевого пузыря, выраженная ортостатичес-кая гипотензия (резкое падение артериального давления при пере ходе из горизонтального в вертикальное положение). В связи с воз можностью ортостатической гипотензии больным после введения ганглиоблокатора рекомендуют лежать в постели не менее 1,5—2 ч. 48.Фармакология миорелаксантов. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая характеристика препаратов. Побочные эффекты. Средства, блокирующие нервно-мышечные синапсы Из растений, используемых для изготовления ку раре, был выделен алкалоид тубокурарин, который стали выпускать в виде лекарственного препарата. После внутривенного введения тубокурарина расслабление ске летных мышц начинается через 1-2 мин; полное расслабление мышц достигается через 3-5 мин. Мышцы расслабляются в определенном порядке: сначала мышцы, ведающие движениями глаз, мышцы лица, гортани, глотки, шеи, пальцев рук, затем мышцы конечностей, ту ловища. В последнюю очередь расслабляются дыхательные мышцы, диафрагма и наступает остановка дыхания (пациента переводят на искусственную вентиляцию легких). Миорелаксирующее действие, достаточное для оперативного вмешательства, продолжается в зави симости от дозы 40-60 мин. Восстановление тонуса мышц происхо дит в обратном порядке. Блокируя NM-холинорецепторы скелетных мышц, тубокурарин препятствует их возбуждению ацетилхолином. В связи с этим аце-тилхолин не вызывает деполяризации мембраны концевой пластинки мышечных волокон. Поэтому тубокурарин относят к антидепо-ляризующим миорелаксантам. Тубокурарин и другие вещества такого же типа на зывают миорелаксантами антидеполяризующего конкурентного дей ствия. Эти вещества называют также курареподобными средствами. В настоящее время тубокурарин используют относительно редко в связи с его побочными эффектами. Панкуроний (павулон) активнее тубокурарина, практически не обладает гистаминогенными и ганглиоблокирующими свойствами, но блокирует М2-холинорецепторы и поэтому вызывает тахикар дию. После внутривенного введения препарата миорелаксация раз вивается через 4-6 мин и продолжается около 60 мин. Пипекуроний (ардуан) отличается длительностью действия - око ло 2 ч. Векуроний (норкурон). Побочные эффекты относительно мало выражены; длительность действия - около 30 мин. Мивакурий действует 10-20 мин, так как гидролизуется холин-эстеразой плазмы крови (бутирилхолинэстераза; ложная холинэс-тераза, псевдохолинэстераза). Атракурий действует 15—30 мин, так как подвергается неэнзимати-ческому гидролизу (элиминация Хофманна) и частично - действию бутирилхолинэстеразы. Поскольку элиминация атракурия не зависит от деятельности печени и почек, препарат можно применять у боль ных с печеночной или почечной недостаточностью. В качестве антагонистов миорелаксантов антидеполяризующего кон курентного действия используют антихолинэстеразные средства, в ча стности, неостигмин. Для устранения эффектов неостигмина, связан ных с активацией парасимпатической иннервации, за 5-10 мин до неостигмина вводят атропин (нельзя вводить атропин и неостигмин одновременно, так как атропин сначала может вызывать брадикардию). Кроме миорелаксантов антидеполяризующего конкурентного дей ствия, существуют миорелаксанты деполяризующего действия, из ко торых в клинической практике применяют суксаметоний (сукцинил-холин, дитилин, листенон). В противоположность ацетилхолину суксаметоний не разрушается ацетилхолинэстеразой и поэтому вызывает стойкую деполяризацию клеточной мембраны. На фоне стойкой деполяризации медиатор (ацетилхолин) не может вы зывать потенциалы действия. Передача возбуждения в нервно-мы шечных синапсах нарушается; после фасцикуляции наступает расслаб ление скелетных мышц. Суксаметоний быстро гидролизуется холинэстеразой плазмы крови (бутирилхолинэстераза). Длительность действия препарата 3—5 мин. В случае генетической недостаточности холинэстеразы плазмы кро ви суксаметоний может действовать гораздо длительнее (до 2—6 ч). Прекратить действие суксаметония можно путем переливания све жей цитратной крови (содержит бутирилхолинэстеразу). В отличие от влияния на действие миорелаксантов антидеполя ризующего типа антихолинэстеразные средства не ослабляют, а усиливают и удлиняют действие суксаметония. Это связано с тем, что антихолинэстеразные вещества 1) ингибируют холинэстеразу плазмы крови, 2) повышают концентрацию ацетилхолина в нервно-мышечных синапсах (ацетилхолин поддерживает состояние стой кой деполяризации). Сравнительная характеристика антидеполяризующих и деполя ризующих миорелаксантов приведена в табл. 2 на примере тубоку-рарина и суксаметония. Побочные эффекты суксаметония: • мышечные боли после окончания хирургической операции (свя заны с мышечными фасцикуляциями в начале действия препара та); возможен рабдомиолиз; • гиперкалиемия

• брадикардия (суксаметоний может стимулировать М2-холинорецепторы сердца); • тахикардия и артериальная гипертензия • сердечные аритмии; • повышение внутриглазного давления • повышение секреции слюнных и бронхиальных желез (М-холиномиметическое действие);• гистаминогенное действие и связанные с этим реакции гипер чувствительности (крапивница, бронхоспазм); • злокачественная гипертермия связана с повышен ным высвобождением Са2+ из саркоплазматического ретикулума; для ее устранения внутривенно вводят дантролен, который уменьшает высвобождение Са2+ из саркоплазматического ретикулума. Миорелаксанты периферического действия применяют в основ ном при хирургических операциях, которые требуют расслабления скелетных мышц. При операциях на сердце и легких используют способность этих препаратов выключать естественное дыхание (пациента переводят на искусственную вентиляцию легких). Под действием миорелаксантов удается значительно легче вправ лять вывихи, производить репозицию костных отломков при пере ломах. Миорелаксанты короткого действия, в частности суксаметоний, используют для облегчения интубации (введение интубационной трубки при ингаляционном наркозе). Миорелаксанты применяют также при лечении столбняка, при отравлении стрихнином, т.е. в случаях, когда наблюдаются силь ные тонические судороги и вследствие длительного сокращения мышц нарушается дыхание. Миорелаксанты, вызывая расслабле ние мышц, устраняют судороги. 49. Фармакология адренергической передачи. Классификация, распределение адренорецепторов и эффекты, возникающие при их активации. В системе эфферентной иннервации адренергические синапсы образованы окончаниями постганглионарных симпатических (адренергических ) волокон и клетками эффекторных органов. На разветвлениях окончаний адренергических волокон имеется множество варикозных (узловатых) утолщений, содержащих меди атор норадреналин. В варикозных утолщениях основное количе ство норадреналина находится в везикулах. Образование норадреналина : В варикозные утолщения проникает тирозин, который под влиянием тирозингидроксилазы превращается в ДОФА (диоксифенилаланин). Из ДОФА при участии ДОФА-декарбоксилазы образуется дофамин. Путем активного транспорта дофамин проникает через мембрану ве зикул и внутри везикул превращается в норадреналин (рис. 15). Адренергический синапс. НА - норадреналин; ДА - дофамин; МАО - моноаминоксидаза. При поступлении нервного импульса происходит деполяриза ция пресинаптической мембраны, открываются потенциал-зависи мые Са2+-каналы, ионы Са2+ поступают в цитоплазму варикозного утолщения, способствуют экзоцитозу везикул и высвобождению норадреналина в синаптическую щель.  Норадреналин действует на адренорецепторы постсинаптической мембраны эффекторной клетки. Действие медиатора кратковремен но, так как большая его часть (около 80%) подвергается обратному захвату нервными окончаниями (нейрональный захват). В цитоплаз ме варикозного утолщения часть норадреналина дезаминируется под влиянием моноаминоксидазы (МАО), но основное количество нор адреналина захватывается везикулами (везикулярный захват). Небольшое количество норадреналина подвергается захвату эффекторными клетками (экстранейрональный захват). В эффектор ных клетках норадреналин инактивируется под влиянием катехол-О-метилтрансферазы (КОМТ). С помощью фармакологических средств можно влиять на раз ные этапы норадренергической передачи. Метилтирозин замедляет тирозингидроксилазу. Карбидопа и бенсеразид ингибируют ДОФА-декарбоксилазу. Резерпин депонируется в мембране вези кул и препятствует входу дофамина в везикулы и везикулярному захвату норадреналина.Тирамин, эфедрин, амфетамин стимулируют выделение норадреналниа в синаптическую щель. Трициклические антидепрес санты (имипрамин, амитриптилин), кокаин нарушают обратный нейрональный захват норадреналина. Известно большое количе ство веществ, которые стимулируют адренорецепторы (адреноми-метики) или блокируют адренорецепторы (адреноблокаторы). Различают а1-, а2-, β 1 и β2 -адренорецепторы. а1-Адренорецепто ры и β 1-адренорецепторы находятся на постсинаптической мембра не, т.е. мембране эффекторной клетки в пределах синапса. В одних тканях на постсинаптической мембране преобладают а1-адренорецепторы (например, в кровеносных сосудах), в других — β 1-адренорецепторы (например, в сердце). |