Вопросы к зачётуэкзамену по патологической физиологии

Скачать 1.35 Mb. Скачать 1.35 Mb.

|

|

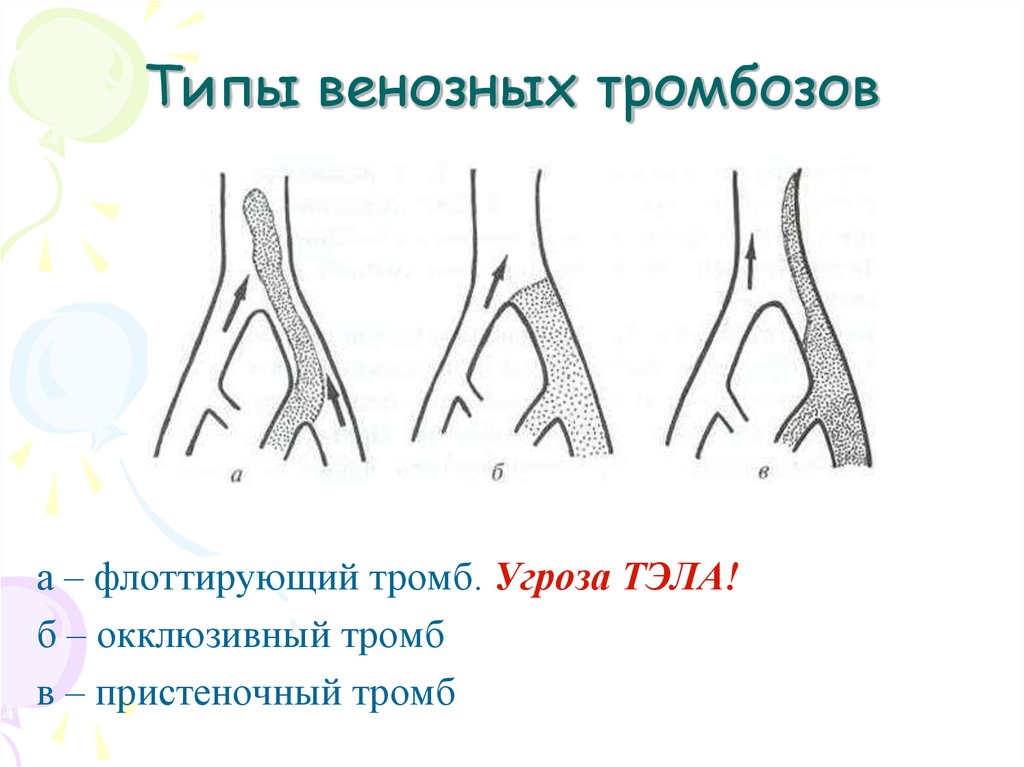

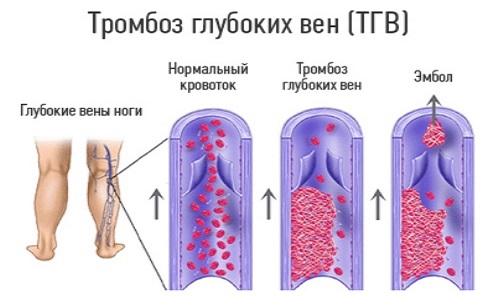

Аллергия – это повышенная и извращенная реактивность организма на действие веществ антигенного и неантигенного происхождения. Вещества, на которые может извращаться реакция организма или которые могут извращать ответную реакцию организма называют аллергенами. Аллергены обладают всеми свойствами антигенов (макромолекулярность, преимущественно белковая природа, чужеродность для данного организма и др.). Однако аллергические реакции могут вызывать вещества, не только антигенной природы, но и вещества, не обладающие этими свойствами. К ним относятся многие микромолекулярные соединения, например лекарственные препараты, простые химические вещества (бром, йод, хром, никель), а также более сложные продукты небелковой природы (некоторые микробные продукты, полисахариды и др.). Эти вещества называют гаптенами. Аллергенами могут быть самые различные вещества. Число аллергенов, способных вызвать аллергические реакции огромны. Их разделяют на аллергены экзогенного, т.е. попадающие в организм из внешней среды, и эндогенные, возникающие в организме под влиянием повреждающих факторов или при комплексации собственных тканей с неантигенными чужеродными веществами Предрасполагающими факторами в возникновении аллергии являются: частые прививки бесконтрольный прием лекарственных веществ прием неправильно хранившихся лекарств способствующим фактором в возникновении аллергии является частый контакт с химическими веществами. 7 Аллергены, проникают в организм различными путями: энтерально, парэнтерально, через дыхательные пути, после аппликации на кожу, слизистые оболочки (легче через поврежденные), трансплацентарно, путем общего и локального воздействия физических факторов. КЛАССИФИКАЦИЯ АЛЛЕРГИЙ. Согласно современных представлений все аллергические реакции, все проявления аллергии в зависимости от скорости возникновения и интенсивности проявления клинических признаков после повторной встречи аллергена с организмом делят на две группы: * Аллергические реакции немедленного типа; * Аллергические реакции замедленного типа. Аллергические реакции немедленного типа (гиперчувствительность немедленного типа, реакция анафилактического типа, реакция химергического типа, В – зависимые реакции). Эти реакции характерны тем, что антитела в большинстве случаев циркулируют в жидких средах организма, и развиваются они в течение нескольких минут после повторного попадания аллергена. 13 Аллергические реакции немедленного типа протекают с участием образовавшихся в ответ на антигенную нагрузку антител в циркулирующих гуморальных средах. Повторное попадание антигена приводит к его быстрому взаимодействию с циркулирующими антителами, образованию комплексов антиген-антитело. По характеру взаимодействия антител и аллергена выделяют три типа реакций немедленной гиперчувствительности: первый тип – р е а г и н о в ы й, включающий анафилактические реакции. Реинъецируемый антиген встречается с антителом (Ig Е), фиксированным на тканевых базофилах. В результате дегрануляции освобождаются и поступают в кровь гистамин, гепарин, гиалуроновая кислота, каллекреин, другие биологически активные соединения. Комплемент в реакциях этого типа участия не принимает. Общая анафилактическая реакция проявляется анафилактическим шоком, местная – бронхиальной астмой, сенной лихорадкой, крапивницей, отеком Квинке. Второй тип – ц и т о т о к с и ч е с к и й, характерный тем, что антиген сорбирован на поверхности клетки или представляет собой какуюто ее структуру, а антитело циркулирует в крови. Образующийся комплекс антиген-антитело в присутствии комплемента обладает прямым цитотоксическим эффектом. Кроме того, к цитолизу причастны активированные иммуноциты-киллеры, фагоциты. Цитолиз возникает при введении больших доз антиретикулярной цитотоксической сыворотки. Цитотоксические реакции могут быть получены по отношению к любым тканям животного-реципиента, если ему ввести сыворотку крови донора, предварительно иммунизированного к ним. Третий тип – реакции типа ф е н о м е н а А р т ю с а. Описан автором в 1903 году у предварительно сенсибилизированных лошадинной сывороткой кроликов после подкожного введения им того же антигена. На месте инъекции развивается острое некротизирующее воспаление кожи. Основным патогенетическим механизмом служит образование комплекса антиген+антитело (Ig G) с комплементом системы. Сформировавшийся комплекс должен быть крупным, иначе он не выпадает в осадок. При этом важное значение имеет тромбоцитарный серотонин, повышающий проницаемость сосудистой стенки, способствующий микропреципитации иммунных комплексов, отложению их в стенки сосудов и других структурах. При этом в крови всегда есть небольшое количество (Ig Е), фиксированного на базофилах и тучных клетках. Иммунные комплексы привлекают к себе нейтрофилы, фагоцитируя их, они выделяют лизосомальные ферменты, которые, в свою очередь, определяют хемотаксис макрофагов. Под влиянием освобождаемых фагоцитирующими клетками гидролитических ферментов (патохимическая стадия) начинаются повреждения (патофизиологическая стадия) сосудистой стенки, разрыхление эндотелия, тромбообразование, кровоизлияния, резкие 14 нарушения микроциркуляции с очагами некротизации. Развивается воспаление. Кроме феномена Артюса проявлением аллергических реакций этого типа может служить сывороточная болезнь. Сывороточная болезнь – симптомокомплекс, возникающий после парентерального введения в организм животных и человека сывороток с профилактической или лечебной целью (антирабической, противостолбнячной, противочумной и др.); иммуноглобулинов; переливаемой крови, плазмы; гормонов (АКТГ, инсулина, эстрогенов и др.) некоторых антибиотиков, сульфаниламидов; при укусах насекомых, выделяющих ядовитые соединения. Основой формирования сывороточной болезни являются иммунные комплексы, возникающие в ответ на первичное, однократное попадание антигена в организм. Патофизиологическая стадия. Представляет собой клиническое проявление аллергических реакций. Биологически активные вещества, выделяемые клетками-мишенями, оказывают синергическое влияние на структуру и функцию органов и тканей животного организма. 18 Возникающие вазомоторные реакции сопровождаются расстройствами кровотока в микроциркуляторном русле, отражаются на системном кровообращении. Расширение капилляров и повышение проницаемости гистогематического барьера ведут к выходу жидкости за пределы стенок сосудов, развитию серозного воспаления. Поражение слизистых оболочек сопровождается отеком, гиперсекрецией слизи. Многие медиаторы аллергии стимулируют сократительную функцию миофибрилл стенок бронхов, кишечника, других полых органов. Результаты спастических сокращений мышечных элементов могут проявляться в асфиксии, расстройствах моторной функции желудочно-кишечного тракта, таких как рвота, диарея, острая боль от чрезмерных сокращений желудка и кишечника. Нервный компонент генеза аллергии немедленного типа обязан влиянию кининов (брадикинина), гистамина, серотонина на нейроны и их чувствительные образования. Расстройства нервной деятельности при аллергии могут проявляться обморочными состояниями, чувством боли, жжения, нестерпимого зуда. Завершаются реакции гиперчувствительности немедленного типа либо выздоровлением, либо смертельным исходом, причиной которого могут быть асфиксия или острая гипотензия. Аллергия клинически проявляется в изменении функций различных органов и систем. В первую очередь изменения отмечаются со стороны нервной системы: возникает явление парабиоза, которое может быть выражено либо резким возбуждением, либо резким угнетением нервной системы. Так как нарушается ЦНС и периферическая, то это приводит к нарушениям со стороны и других систем. Возникают нарушения со стороны кровообращения, снижается кровяное давление, появляются застойные явления (крови) в легких, печени, желудочно-кишечном тракте, повышается проницаемость сосудов, поэтому возникают кровоизлияния особенно в слизистых оболочках желудочнокишечного тракта. Нарушается функция дыхания – вначале резкое усиление, учащения, затем дыхание замедленного ритма. Нарушения со стороны пищеварительного аппарата - рвоты, понос часто кровавый. Обмен веществ идет не до конечных продуктов распада, возникает ацидоз, резкая гипергликемия, а потом и глюкозурия. Изменяется картина крови - вначале увеличивается число лейкоцитов, затем резко снижается, замедляется свертываемость крови, снижается ферментативная активность. Понижается фагоцитарная способность лейкоцитов. Возникают дистрофические и некротические процессы в тканях. Может повышаться общая температура тела, опухают суставы, возникают ограниченные отеки. При аллергии обостряются все хронические процессы. Методичка с подробным материалом: https://www.vsavm.by/wp-content/uploads/2013/11/Allergiya.pdf Классификация аллергенов. Виды аллергических антител. Механизмы сенсибилизации. Аллергенами называют вещества, вызывающие сенсибилизацию организма и аллергические реакции. Аллергенные свойства веществ зависят от структуры аллергена, его дозы, пути проникновения в организм, наследственной предрасположенности и состояния физиологических систем организма. Аллергенов разнообразны по составу и свойствам. Аллергенами в первую очередь могут быть чужеродные белки и сложные комплексы, содержащие белки, липиды, мукополисахариды животного или растительного происхождения, а также соединения небелковой природы и некоторые низкомолекулярные вещества, например, йод. Низкомолекулярные аллергены (химические, лекарственные) являются гаптенами и приобретают аллергенные свойства после взаимодействия с ' тканевыми белками. Аллергены, поступающие в организм в основном из окружающей среды, называют экзоаллергенами, а аллергены, образующиеся в организме и представляющие собой собственные, но видоизмененные белки организма, — эндоаллергенами, или аутоаллергенами. К экзоаллергенам относятся неинфекционные и инфекционные аллергены. Среди экзогенных неинфекционных аллергенов выделены следующие группы: 1)пыльцевые аллергены: пыльца деревьев (береза, осина, орешник и др.), сорных трав (амброзия, одуванчик, полынь и др.), луговых трав (ежа сборная, тимофеевка, райграс и др.), злаков (рожь, кукуруза, подсолнечник и др.); 2)эпидермальные аллергены: перхоть и шерсть кошек, собак, коров, лошадей и других животных, а также перья, пух и в некоторых случаях — экскременты домашних птиц; 3)бытовые аллергены: домашняя, гостиничная, библиотечная пыль и некоторые ее компоненты (клещи, микроорганизмы и др.), тараканы, моющие порошки, синтетические изделия, косметические средства; 4)лекарственные аллергены. Практически любое лекарственное средство может быть аллергеном, за исключением отдельных простых химических препаратов, например натрия хлорида; 5)инсектные аллергены (яд и аллергенные субстанции тела пчел, ос, комаров и др.); 6)пищевые аллергены. Любой пищевой продукт может быть аллергеном и нередко псевдоаллергеном. Последними часто бывают ксенобиотики, консерванты, антиоксиданты; 7)химические аллергены: низко- (соли платины, никель, хром, ртуть, динитрохлорбензол и др.) и высокомолекулярные вещества (лаки, краски, полимеры и другие естественные и искусственные химические вещества); 8)особые группы неинфекционных аллергенов (сухой корм для рыб, некоторые виды промышленных аллергенов и др.). Экзоаллергены проникают в организм через дыхательные пути (пыльца растений, пыль домашняя и промышленная, некоторые лекарства, бактерии, вирусы, грибы), пищеварительный тракт (пищевые, лекарственные аллергены), кожу и слизистые оболочки (лекарства, косметические средства, моющие порошки, аллергены насекомых, клещей и др). Многие лекарственные аллергены вводят в организм путем инъекций. К экзогенным инфекционным аллергенам относят возбудителей разных инфекционных и паразитарных болезней, а также продукты их жизнедеятельности. Определенными сенсибилизующими свойствами обладают вакцины, их введение иногда сопровождается побочными реакциями, среди которых значительная часть обусловлена аллергическими механизмами. Большинство лекарственных веществ представляют собой гаптены и приобретают свойства полных антигенов после соединения с белками плазмы или тканей. Аутоаллергены (эндоаллергены) подразделяют на естественные и приобретенные. К естественным относят аллергены физиологически изолированных органов (хрусталик, щитовидная железа, яички, нервная ткань). При патологии этих органов происходят нарушение барьера и высвобождение аллергенов (антигенов), которые становятся причиной развития аутоаллергических заболеваний. Аутоаллергены могут образовываться в других органах и тканях под влиянием различных повреждающих факторов: инфекционных агентов (вирусы, микробы, токсины и др.), термических воздействий (ожог, охлаждение), ионизирующей радиации и пр. Аллергенные свойства у белков и других макромолекул возникают в связи с процессами денатурации и появлением новых детерминантных групп. В появлении анафилактической реакции (реакция 1 типа), как и других аллергических реакций, выделяют рассмотренные выше 3 стадии. В период первой — иммунной стадии — происходит образование специфических к аллергену антител. У большинства животных и человека находят 2 вида антител. Один относится к классу IgE и другой к классу IgG, которые называют реагинами. Наиболее изучена роль lgE-антител. Общий принцип механизма реакции сводитря к фиксации образовавшихся lgE-антител на тучных клетках и базофилах, имеющих на своей поверхности высокоаффинные (первого типа) рецепторы (FceRl) для Fc-фрагмента IgE. Образование комплекса возбуждает клетки и начинается вторая — патохимическая стадия. Ее суть состоит как в высвобождении из клеток готовых, «запасенных» медиаторов, к которым относятся гистамин, серотонин, гепарин, триптаза и др., так и в образовании новых медиаторов (тромбоцитактивирующий фактор и др.). Третья стадия — патофизиологическая — начинается с того момента, когда образовавшиеся медиаторы вызывают нарушение функции клеток, органов и систем. Местно это проявляется повышением проницаемости сосудов, усилением хемотаксиса эозинофильных и нейтрофильных лейкоцитов, что вызывает воспаление. Реакции 2 типа называются цитотоксическими. Аллергенами в данном типе становятся клетки своих тканей. Обычно к своим антигенам клеток имеется толерантность. Чтобы включился иммунный механизм, клетки должны приобрести аутоаллергенные свойства. Причины приобретения клетками аутоаллергенных свойств разнообразны. Аллергические реакции III типа - повреждение тканей осуществляется иммунными комплексами — реакция типа Артюса, иммунокомплексныйтип (рис. 5.4). Аллергены (бактериальные, вирусные, грибковые, лекарственные препараты, пищевые вещества) в этих случаях находятся в растворимой форме и в большом количестве. Образующиеся комплексы фагоцитируются и организм тем самым очищается от чужеродных антигенов. Это обычная, нормальная реакция иммунной системы на постоянно поступающие в организм антигены. Однако при определенных условиях ход этой реакции нарушается, иммунный комплекс начинает откладываться в тканях и повреждать их. Впервые классический анафилактический шок на морских свинках получил в 1912 г AM Безредка.Активная сенсибилизация возникает при искусственном введении или естественном попадании в организм аллергена. Он должен поступать во внутреннюю среду, минуя барьеры (слизистая оболочка, кожа), или за счет повышения их проницаемости. Для сенсибилизации достаточно очень небольшого количества аллергена – порядка сотых и тысячных долей грамма. Состояние повышенной чувствительности возникает через 8-21 дней, сохраняется у животных неделями, месяцами, годами, а затем постепенно исчезает. Пассивная сенсибилизация возникает при введении здоровому животному сыворотки крови, другого активно сенсибилизированного животного (для морской свинки 5-10 мл, для кролика 15-20 мл), или сенсибилизированных Т- и В-лимфоцитов. Адоптивным переносом иммунокомпетентных клеток можно моделировать повышенную чувствительность немедленного (В-клетки) или замедленного (Т-клетки) типа. Состояние повышенной чувствительности возникает через 18-24 часа после введения сыворотки. Это время необходимо для того, чтобы антитела, содержащиеся в чужеродной сыворотке, успели зафиксироваться в тканях организма. Сохраняется в течение 40 дней. Немедленные и замедленные аллергические реакции, и их значение в ветеринарии. Известны различные классификации специфических аллергических реакций. Одна из первых классификаций, получившая наибольшее распространение, была предложена Куком [Cooke R.A., 1930]. В ней выделены аллергические реакции немедленного типа (гиперчувствительность, или повышенная чувствительность немедленного типа) и аллергические реакции замедленного типа (гиперчувствительность, или повышенная чувствительность замедленного типа). В основу классификации положено время появления реакции после контакта с аллергеном. Реакции немедленного типа развиваются в течение 15—20 мин, замедленного типа — через 1 — 2 сут. Эта классификация не охватывает всего разнообразия проявлений аллергии, поэтому различия между аллергическими реакциями стали проводить на основании изучения механизмов их развития. Анафилаксия. Формы анафилаксии. Анафилактический шок. Идиосинкразия. Анафилаксия — состояние приобретенной повышенной чувствительности организма к повторному парентеральному введению чужеродного белка. Анафилактический шок — это острый системный аллергический процесс, развивающийся в сенсибилизированном организме в результате реакции антиген-антитело и проявляется острым периферическим сосудистым коллапсом. В основе патогенеза АШ лежит аллергическая реакция I (немедленного) типа, обусловленная IgE — Ат. По характеру течения анафилаксию разделяют на пять форм: Злокачественная форма — начинается остро с быстрого падения артериального давления, нарушения сознания, бронхоспазма, усиления одышки и чувства нехватки воздуха. Не чувствительна к интенсивной терапии, быстро прогрессирует до развития тяжёлого отёка лёгких, стойкого снижения давления и глубокой комы, часто с летальным исходом. Острая доброкачественная форма — сопровождается умеренным нарушением тонуса сосудов и симптомами дыхательной недостаточности. При своевременном адекватном лечении полностью купируется. Затяжная форма — симптомы анафилаксии не такие острые, как при первой реакции, они сохраняются в течение 1–72 часов. Отличается плохим ответом на лечение, нередко приводит к развитию осложнений: пневмонии, гепатиту и энцефалиту. Рецидивирующая форма — после устранения симптомов анафилактический шок возникает ещё раз. Иногда становится более тяжёлым и острым, чем предыдущий. Абортивная форма — наиболее благоприятное течение анафилаксии. Кровообращение нарушается минимально. Признаки аллергии быстро проходят. Идиосинкразия — генетически обусловленная реакция, возникающая у некоторых людей в ответ на определённые неспецифические (в отличие от аллергии) раздражители. В основе идиосинкразии лежит врождённая повышенная реактивность и чувствительность к определённым раздражителям или реакциям, возникающая в организме в результате повторных слабых воздействий некоторых веществ и не сопровождающаяся выработкой антител. Причины, механизмы развития. Проявления и последствия артериальной и венозной гиперемии. Механизмы местной вазодилатации. Артериальная гиперемия — увеличение количества крови, протекающей через периферическое и (или) микроциркуляторное русло вследствие дилатации приводящих артерий и артериол. Понятие «вазодилатация» означает расширение периферических артерий, но не капилляров и вен; артерии имеют такие строение и функцию, которые позволяют активно менять сосудистый просвет в широких пределах при регулировании периферического сопротивления. Раньше считали, что лишь мельчайшие прекапиллярные артерии, называемые артериолами, являются регуляторами периферического кровотока и микроциркуляции. Однако теперь доказано, что резистивными являются все последовательные ветвления органных артерий, включая мельчайшие. При этом артериальные ветви разного калибра выполняют неодинаковую функцию. Так, в отношении головного мозга было доказано, что более крупные артерии — внутренние сонные и позвоночные, а также их ближайшие ветви поддерживают постоянство кровотока, кровяного давления и объема крови в сосудистой системе головного мозга. Более мелкими артериями (в отношении коры мозга — ветвлениями пиальных артерий, расположенных на поверхности мозга) регулируется микроциркуляция в мозговой ткани. Вазомоторная функция артерий зависит от управления их просветом посредством нейрогуморальных механизмов. Нейрогенный механизм. Нейрогенные влияния могут быть результатом функционирования либо истинного рефлекса, реализуемого при участии нейронов головного или спинного мозга, либо местного рефлекса, осуществляемого в пределах периферических нервных ганглиев или даже отдельных нейронов, расположенных в органах. Считается также, что местная вазодилатация может вызываться «аксон-рефлексом» — нервные импульсы распространяются в пределах ветвлений одного периферического нейрона. Гуморальный механизм. Важную роль в местной вазодилатации могут играть специфические физиологически активные вещества, которые действуют на сосудистые стенки со стороны сосудистого просвета (если циркулируют в крови) либо образуются местно в сосудистой стенке или в окружающей ткани. Такими веществами могут быть, например, гистамин, возникающий в тучных клетках, или разнообразные вазодилаторные полипептиды, в том числе брадикинин, которые образуются в тканях (в частности, при их повреждении). В общем местная вазодилатация возникает в большинстве случаев под действием тех же вазомоторных влияний, которые участвуют в регулировании периферического кровообращения в нормальных условиях. Компенсаторная вазодилатация — это проявление физиологической реакции. Патологическая же вазодилатация — это проявление нарушений нормальной деятельности вазомоторных механизмов в тех или иных органах. Микроциркуляция при артериальной гиперемии. Микроциркуляция при артериальной гиперемии меняется в результате расширения приводящих артерий и артериол. Вследствие увеличения артериовенозной разности давлений в микрососудах возрастает скорость кровотока в капиллярах, повышаются внутрикапиллярное давление и количество функционирующих капилляров. Признаки артериальной гиперемии связаны главным образом с увеличением кровенаполнения органа и интенсивностью кровотока в нем. При этом цвет органа бывает красным вследствие того, что поверхностно расположенные сосуды в коже и слизистых оболочках заполнены кровью с высоким содержанием эритроцитов (увеличением гематокрита) и оксигемоглобина, так как в результате ускорения кровотока в капиллярах при артериальной гиперемии кислород используется тканями только частично, т.е. отмечаетсяартериализация венозной крови. Температура поверхностно расположенных тканей или органов повышается вследствие усиления кровотока в них, так как баланс приноса и отдачи тепла смещается в положительную сторону. В дальнейшем само по себе повышение температуры может вызвать усиление окислительных процессов и способствовать повышению температуры. Значение артериальной гиперемии. Положительное значение артериальной гиперемии определяется усилением доставки кислорода и питательных веществ в ткани и удаления из них продуктов метаболизма, что необходимо, однако, лишь в тех случаях, когда потребность тканей в этом повышена. При физиологических условиях артериальная гиперемия может возникнуть в связи с усилением активности (и интенсивности обмена веществ) органов или тканей. Так, например, артериальную гиперемию, возникающую при сокращении скелетных мышц, усилении секреции желез, повышении активности нейронов и т.д., называют функциональной. При патологических условиях артериальная гиперемия также может иметь положительное значение, если она компенсирует те или иные нарушения. Например, если гиперемия возникает вслед за предшествующим сужением приводящей артерии, она имеет положительное, т.е. компенсаторное, значение: в ткань приносится больше кислорода и питательных веществ, лучше удаляются продукты обмена веществ, которые накопились в период ишемии. Другим примером артериальной гиперемии компенсаторного характера могут служить местное расширение артерий и усиление кровотока в очаге воспаления. Известно, что искусственное устранение или ослабление этой гиперемии ведет к более вялому течению и неблагоприятному исходу воспаления. Артериальная гиперемия может иметь отрицательное значение для организма, если нет потребности в усилении кровотока или степень артериальной гиперемии высока. Местное повышение давления в микрососудах может способствовать кровоизлияниям в ткань в результате разрыва сосудистых стенок (если они патологически изменены) или же диапедезу, если наступает просачивание эритроцитов сквозь стенки капилляров; может развиваться также отек ткани. Эти явления особенно опасны для центральной нервной системы, усиленный приток крови в головной мозг сопровождается такими неприятными ощущениями, как головная боль и головокружение. При некоторых видах воспаления усиление вазодилатации и артериальной гиперемии также может играть отрицательную роль. Этиология, патогенез и проявление ишемии и стаза. Ишемия— ослабление кровотока в периферическом и (или) микроциркуляторном русле вследствие констрикции или закупорки приводящих артерий. Ишемия возникает при отсутствии (или недостаточности) коллатерального (окольного) притока крови в данную сосудистую территорию. Причины увеличения сопротивления току крови в артериях. Увеличение сопротивления в артериях бывает связано главным образом с уменьшением их просвета. Значительную роль играет также нарушение реологических свойств крови, способствующее росту сопротивления кровотоку в микрососудах. Вызывающее ишемию уменьшение сосудистого просвета может быть обусловлено патологической вазоконстрикцией (ангиоспазмом), полной или частичной закупоркой просвета артерий (тромбом, эмболом), склеротическими и воспалительными изменениями артериальных стенок и сдавлением артерий извне. Непосредственной причиной спазма артерий являются изменения функционального состояния сосудистых гладких мышц (увеличение степени их сокращения и главным образом нарушение их расслабления), в результате чего нормальные вазоконстрикторные нервные или гуморальные влияния на артерии вызывают их длительное, нерасслабляющееся сокращение, т.е. ангиоспазм. Выделяют следующие механизмы развития спазма артерий. 1. Внеклеточный механизм, обусловливающий нерасслабляющееся сокращение артерии путем влияния вазоконстрикторного вещества (например, катехоламины, серотонин, некоторые простагландины), длительно циркулирующего в крови или синтезирующегося в артериальной стенке. 2.Мембранный механизм, связанный с нарушением процессов реполяризации плазматических мембран гладкомышечных клеток артерий. 3.Внутриклеточный механизм, характеризующийся сокращением гладкомышечных клеток вследствие нарушения внутриклеточного переноса ионов кальция («выкачивания» из цитоплазмы) или же изменения функции сократительных белков — актина и миозина. Эмболия — закупорка артерий принесенными током крови эмболами, которые могут иметь эндогенное и экзогенное происхождение. Признаки ишемии зависят главным образом от уменьшения интенсивности кровоснабжения ткани и соответствующих изменений микроциркуляции. Цвет органа становится бледным вследствие сужения поверхностно-расположенных сосудов и снижения количества функционирующих капилляров, а также резкого обеднения крови эритроцитами (понижение местного гематокрита). Объем органа при ишемии уменьшается в результате ослабления его кровенаполнения и уменьшения количества тканевой жидкости. Температура поверхностно расположенных органов при ишемии понижается, так как вследствие уменьшения интенсивности кровотока нарушается баланс между доставкой тепла кровью и его отдачей в окружающую среду, т.е. отдача тепла начинает превалировать над его доставкой. Температура при ишемии естественно не понижается во внутренних органах, с поверхности которых теплоотдачи не происходит. Реологические свойства крови как неоднородной жидкости имеют важное значение при ее течении по микрососудам, просвет которых сопоставим с величиной ее форменных элементов. Эритроциты и лейкоциты меняют свою форму — вытягиваются в длину, изгибаются и т.д. при движении в просвете капилляров и прилегающих к ним мельчайших артериол и венул. Нормальное течение крови возможно только при условиях, если: а) форменные элементы могут легко деформироваться; б) они не склеиваются между собой и не образуют агрегаты, которые могли бы затруднять кровоток и даже полностью закупоривать просвет микрососудов; в) содержание форменных элементов крови не избыточно. Все эти условия важны прежде всего в отношении эритроцитов, так как их число в крови человека почти в тысячу раз превышает количество лейкоцитов. Нарушение структурирования потока крови в микрососудах. В просвете мелких сосудов нормальный поток крови характеризуется специфической структурированностью, заключающейся в следующем: а) неагрегированные эритроциты перемещаются в осевом потоке, а у стенок имеется только плазматический слой; б) в потоке крови эритроциты ориентированы преимущественно продольно; в) в микрососудах имеется профиль скоростей в виде параболы — поток более быстрый у оси сосуда и замедленный — ближе к стенкам. Усиленная внутрисосудистая агрегация эритроцитов, вызывающая стаз крови в микрососудах. Способность эритроцитов к агрегации, т.е. к слипанию и образованию «монетных столбиков», которые затем склеиваются между собой, является их нормальным свойством. Однако агрегация может значительно усиливаться под влиянием разных факторов, меняющих как поверхностные свойства эритроцитов, так и среду, окружающую их. При усилении агрегации кровь превращается из взвеси эритроцитов с высокой текучестью в сетчатую суспензию, полностью лишенную этой способности. В общем агрегация эритроцитов всегда нарушает нормальное структурирование кровотока в микрососудах и является наиболее важным фактором, нарушающим нормальные реологические свойства крови. Последствия стаза крови в микрососудах. Если в период стаза не произошло значительных изменений в стенках микрососудов и в самой крови (нарушающих ее реологические свойства), кровоток может восстановиться. Однако при значительных повреждениях сосудистых стенок и эритроцитов стаз крови может оказаться необратимым, и вызвать некроз окружающих тканей. Этому в значительной мере способствуют констрикция или закупорка приводящих артерий и ослабление кровоснабжения данного участка ткани, т.е. ее ишемия. Патогенное значение стаза крови в капиллярах в значительной степени зависит оттого, в каком органе это происходит. Так, особенно опасен стаз крови в микрососудах головного мозга, миокарде и почках. Тромбоз и эмболии. Причины, механизмы развития, исход и значение для организма. Тромбоз Тромбоз – прижизненное свёртывание крови в просвете сосудов или полостях сердца. Общие факторы тромбообразования: нарушение соотношения между свёртывающей и противосвёртывающей системами крови, а также изменения качества крови (прежде всего – её вязкости). жёлым СД). Местные фактор: нарушение целостности сосудистой стенки, замедление и нарушение (завихрения, турбулентное движение) кровотока. Стадии тромбообразования • Агглютинация тромбоцитов • Коагуляция фибриногена • Агглютинация эритроцитов • Преципитация плазменных белков Морфология тромба Белый тромб состоит из тромбоцитов, фибрина и лейкоцитов, образуется медленно, при быстром кровотоке, как правило, в артериях, между трабекулами эндокарда, на створках клапанов сердца при эндокардитах. • Красный тромб. В его состав входят тромбоциты, фибрин и эритроциты, возникает быстро, в сосудах с медленным током крови, в связи с чем обычно наблюдается в венах. • Смешанный тромб: тромбоциты, фибрин, эритроциты, лейкоциты, встречается в любых отделах кровеносного русла, в том числе в полостях сердца и в аневризмах. • Гиалиновые тромбы обычно множественные и (в отличие от предыдущих) формируются только в сосудах микроциркуляторного русла при шоке, ожоговой болезни (ОБ), тяжёлых травмах, обезвоживании организма, тяжёлой интоксикации и т.п. В их состав входят преципитированные белки плазмы и агглютинированные форменные элементы крови, образующие гомогенную, бесструктурную массу со слабой положительной гистохимической реакцией на фибрин. Виды тромбов • По отношению к просвету сосуда : пристеночные обтурирующие флотирующие По течению :локализованный прогрессирующий  Исходы тромба • Благоприятные: -Организация – замещение тромба врастающей со стороны интимы грануляционной тканью (уже на 5-й день отмечается проникновение фибробластов), а затем и зрелой соединительной тканью, -Канализация (начинается с 6-11-го дня) и васкуляризация (заканчивается обычно через 5 нед) тромба масс с частичным восстановлением кровотока. -Обызвествление (флеболит) -Оссификация тромбов - Асептический аутолиз тромба под действием фибринолитической системы (прежде всего плазмина) и протеолитических ферментов макрофагов и нейтрофилов. • Неблагоприятные: Тромбоэмболия (возникающая при отрыве тромба или его части) - Септическое расплавление (гнойное) при попадании в тромботические массы гноеродных бактерий. Значение тромба определяется быстротой его развития, локализацией, распространённостью и степенью сужения просвета поражённого сосуда.  |