Профэтика (общая). Тема Профессиональная этика специалиста в системе морали

Скачать 0.53 Mb. Скачать 0.53 Mb.

|

|

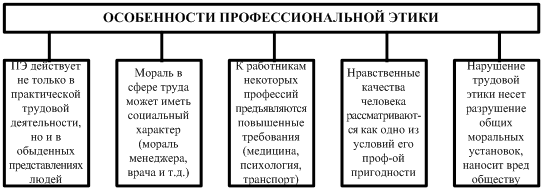

«Профессиональная этика (по профилю подготовки)» Собеседование Тема 1.1. Профессиональная этика специалиста в системе морали 1. Понятие профессиональной этики, характеристика основных категорий. Этика — это учение о морали, совокупности принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и к обществу. В основе возникновения и развития морали лежит потребность объединения людей для совместной трудовой деятельности. Профессиональная этика — это совокупность нравственных норм, понятий, суждений и оценок способов поведения, характерных для представителей определенных групп общества, обусловленных их принадлежностью к данной профессии. Профессиональная этика как совокупность устойчивых норм и правил, которыми должен руководствоваться работник в своей деятельности, возникла в глубокой древности. Первые профессионально-нравственные требования можно встретить в древнеегипетском манускрипте «Наставления начальника города и визиря Птаххеттепа» (III тыс. до н. э.) В числе прочих требований указывается необходимость добросовестного выполнения своих обязанностей, поскольку прилежание в труде – это залог будущей высокой должности и богатства. Возникновение первых целостных профессиональных кодексов специалисты относят к периоду ремесленного разделения труда, т. е. к XI-XII векам, когда стали появляться первые ремесленные цеха. Выработанные стандарты профессионального поведения закрепляются с помощью особого рода кодексов, клятв, уставов и т. д. Например, медики до сих пор обращаются к таким документам, как знаменитая «Клятва Гиппократа». Педагоги и сегодня считают актуальными многие из тех требований к учителю, которые сформулировал римский философ и оратор Квинтиллиан. Профессиональные кодексы могут иметь вид уставов, предписаний, инструкций и разрабатываться на различных уровнях: на уровне фирмы, предприятия, организации, на отраслевом, региональном, международном уровнях. Кроме того, профессиональные отношения регулируются различными санкциями: поощрениями, наказаниями и т. д. Стандарты, по которым живут отдельные фирмы и организации, называются корпоративными кодексами. А правила, регулирующие отношения внутри целой отрасли, – профессиональными кодексами. Основу предмета этики составляет учение о социальной природе нравственной деятельности, моральных отношений и морального сознания, отражающиеся в категориях этики. Аристотель утверждал, что целью этики являются не знания, а поступки людей. Этика призвана решать те нравственные проблемы, которые возникают перед каждым человеком в жизни: как следует поступать в том или ином случае, что следует считать добром, а что злом, в чем смысл жизни. В связи с этим этику называют часто «практической философией», в отличие от теоретического знания о мире. Этика – область философской науки, приобретшая статус самостоятельной науки, предметом которой является мораль, нравственные отношения, это специфическая форма общественного сознания и жизнедеятельности человека Мораль – одна из форм общественного сознания, способ духовного существования личности, один из рычагов духовного развития общества. Мораль (от лат. mores – характер, нрав, проявляющийся в общении) – форма общественного сознания и его реализация на практике, утверждающая общественно необходимый тип поведения людей и служащая общесоциальной основой его регулирования. В отличие от права, мораль носит в основном неписаный характер, представляет личности широкую возможность выбора и санкционируется воздействием общественного мнения. Требования морали фиксируются в общественном сознании в виде обычаев, традиций и общепринятых представлений. Нравственность – практическая воплощенность моральных идеалов, целей и установок в различных формах социальной жизнедеятельности, в культуре поведения людей и отношениях между ними. Ряд ученых рассматривает понятия «мораль» и «нравственность» как синонимы. Можно выделить и ряд причин возникновения этики: - потребность осмыслить, выразить и описать стихийно сложившиеся и действующие в обществе нравственные нормы, - психологически и интеллектуально обусловленная человеческая рефлексия, то есть потребность и способность к самосознанию и самооценке, в том числе и в нравственном отношении – с позиций добра и зла., - желание осознать и разобраться в причинах усвоения нравственной жизни, выражающейся в противоречии между «должным» и «сущим», - этика возникает из потребности обосновать справедливость существующего общественного строя, государственной власти, социального неравенства и, исходя из этого, выработать определенные критерии праведной в нравственном отношении жизни.  Категории – это предельно общие понятия, отражающие наиболее существенные свойства и отношения явлений и процессов объективной действительности и познания людей. Категории этики отражают наиболее существенные связи и стороны морали как общественного явления. В сумме они составляют логический «каркас» этики и играют важную роль в познании и оценке нравственной стороны общественной и индивидуальной жизни. Они обладают специфическими чертами, обусловленными природой нравственности. При всем разнообразии подходов к определению системы этических категорий можно выделить общепризнанные, наиболее важные в теоретическом и практическом отношении категории: добро и зло, благо, справедливость, долг, совесть, ответственность, достоинство и честь. К категориям этики относят также смысл жизни, счастье и др. Добро и зло — наиболее общие формы моральной оценки, разграничивающие нравственное и безнравственное. Добро — категория этики, объединяющая все, имеющее положительное нравственное значение, отвечающее требованиям нравственности, служащее отграничению нравственного от безнравственного, противостоящего злу. Зло — категория этики, по своему содержанию противоположная добру, обобщенно выражающая представление о безнравственном, противоречащем требованиям морали, заслуживающем осуждения. В обыденной жизни благо — все, что способствует человеческой жизни, служит удовлетворению материальных и духовных потребностей людей, является средством для достижения определенных целей. Это и природные блага, и духовные (познание, образование, предметы культурного потребления). Полезность не всегда совпадает с благом. Например, искусство лишено утилитарной пользы; развитие промышленности, материального производства приводит человечество на грань экологической катастрофы. Добро — разновидность духовного блага. В этическом смысле понятие блага часто употребляется как синоним добра. Справедливость в обществе понимается в различных аспектах. Это категория морально-политическая и правовая. В этике справедливость — категория, означающая такое положение вещей, которое рассматривается как должное, отвечающее представлениям о сущности человека, его неотъемлемых правах, исходящее из признания равенства между всеми людьми и необходимости соответствия между деянием и воздаянием за добро и зло, практической ролью разных людей и их социальным положением, правами и обязанностями, заслугами и их признанием1 Аристотель впервые разделил справедливость на уравнительную (справедливость равенства) и распределительную (справедливость пропорциональности). Эти аспекты справедливости сохраняют свое значение и в современных условиях. Несправедливость противоположна справедливости. Она там, где человек принижен, его права и достоинство не обеспечены, между людьми нет равенства, а блага, воздаяние за добро и зло распределяются непропорционально. Долг — категория этики, означающая отношение личности к обществу, другим людям, выражающееся в нравственной обязанности по отношению к ним в конкретных условиях. Долг представляет собой нравственную задачу, которую человек формулирует для себя сам на основании нравственных требований, обращенных ко всем. Это личная задача конкретного лица в конкретной ситуации. Долг может быть социальным: патриотический, воинский, долг врача, долг судьи, долг следователя и т. п. Долг личный: родительский, сыновний, супружеский, товарищеский и прочие. Совесть иногда называют другой стороной долга. Совесть — самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших интимно-личностных регуляторов поведения людей. Совесть — категория этики, характеризующая способность человека осуществлять нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с позиций соответствия своего поведения требованиям нравственности, самостоятельно формулировать для себя нравственные задачи и требовать от себя их выполнения. Совесть — субъективное осознание личностью своего долга и ответственности перед обществом, другими людьми, выступающее как долг и ответственность перед самим собой3. Ответственность — категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею нравственных требований, соответствия ее моральной деятельности нравственному долгу, рассматриваемого с позиций возможностей личности. Решая вопрос о нравственной ответственности, необходимо учитывать ряд факторов, в том числе: способен ли человек выполнять предписанные ему нравственные обязанности; правильно ли он их понял; должен ли он отвечать за последствия своих действий, на которые влияют внешние обстоятельства; может ли человек эти последствия предвидеть. Ответственность — обязанность и необходимость давать отчет в своих действиях, поступках, отвечать за их возможные последствия. Достоинство — категория этики, означающая особое моральное отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества, окружающих, основанное на признании ценности человека как личности. Достоинство — выражение ответственности человека за свое поведение перед самим собой, форма самоутверждения личности. Достоинство обязывает совершать нравственные поступки, сообразовывать свое поведение с требованиями нравственности. В то же время достоинство личности требует от других уважения к ней , признания за человеком соответствующих прав и возможностей и обосновывает высокую требовательность к нему со стороны окружающих. В этом отношении достоинство зависит от положения человека в обществе, состояния общества, способности его обеспечить практическое утверждение неотчуждаемых прав человека, признание самоценности личности. Честь как категория этики означает моральное отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества, окружающих, когда моральная ценность личности связывается с моральными заслугами человека, с его конкретным общественным положением, родом деятельности и признаваемыми за ним моральными заслугами (честь офицера, честь судьи, .честь ученого, врача, предпринимателя...). Честь обязывает человека оправдывать и поддерживать репутацию, которой он обладает лично и которая принадлежит социальной группе, коллективу, в котором он состоит. Репутация— мнение о нравственном облике человека, сложившееся у окружающих, основанное на его предшествующем поведении. Репутация определенной социальной группы складывается на основании поведения принадлежащих к ней индивидуумов в течение достаточно длительного периода их деятельности. Репутация, разумеется, не остается неизменной, как и сами люди, ее создающие. (Словарь по этике/Под ред. А. А. Гусейнова, И. С. Кона. 6-е изд. М., 1989.) 2. Функции профессиональной этики и основные задачи. Функции профессиональной этики определяются множеством факторов, основными из которых являются сущность, содержание и на правленность профессии: Оценочная – дает возможность оценки поведения, действий, намерений, целей, задач, средств и т. д. специалиста с точки зрения соответствия моральным нормам. Регулятивная – вытекает из потребности регулировать поведение специалиста в соответствии с сущностью профессии. Организационная – служит улучшению организации деятельности сотрудников и партнеров. Управляющая – является средством управления действиями сотрудников и партнеров в ходе решения профессиональных задач. Мотивационная – формирует социально и профессионально одобряемые мотивы деятельности. Координирующая – обеспечивает сотрудничество всех участников процесса профессиональной деятельности. Регламентирующая – направляет и обусловливает выбор целей, методов и средств в профессиональной деятельности. +Воспроизводственная – позволяет воспроизводить подобные действия в подобных ситуациях. Воспитательная – воспитывает не только специалистов, профессионалов, но и клиентов, и социальное окружение клиентов. Коммуникативная – помогает организовать общение сотрудников друг с другом и с клиентами. Оптимизирующая – способствует повышению эффективности профессиональной деятельности, повышению статуса профессии в обществе. Стабилизирующая – способствует стабилизации профессиональных отношений на всех уровнях их проявлений. Рационализирующая – облегчает специалисту выбор целей, методов и средств, принятие решений. Превентивная – предостерегает профессионала от действий, приносящих вред клиенту, организации, обществу. Прогностическая – позволяет прогнозировать действия и поведение отдельных сотрудников и их коллективов. Разрешения противоречий – способствует разрешению, устранению и сглаживанию противоречий, возникающих в процессе профессиональной деятельности. Информационная – приобщает специалистов к системе ценностей их профессии и профессиональной морали. Социальная – способствует созданию условий, благоприятных для функционирования специалистов данной сферы в обществе. Социализирующая– служит делу приобщения носителей данной профессии к господствующей в обществе системе ценностей и морали. В задачи профессиональной этики входит выявление нравственных норм и оценок, суждений и понятий, характеризующих людей в роли представителей определенной профессии. В основе профессиональной этики лежат определенные нормы, требования и принципы: 1.Справедливость при наделении работников необходимых для их служебной деятельности ресурсами (денежными, сырьевыми, материальными) 2.Обязательное исправление этического нарушения, независимо от того когда и кем оно было допущено. 3.Терпимое отношение работников к моральным устоям, традициям, имеющим место в др. регионах, странах, организациях. 4.Индивидуальное и коллективное начало при разработке и принятии решений в деловых отношениях. 5.Не следует бояться иметь собственное мнение при решении любых служебных вопросов, но проявлять себя надо в разумных пределах. 6.Никакого насилия, нажима на подчиненных, особенно в присутствии кого-то. 7.Принцип постоянства воздействия выражается в том0 что этические стандарты внедряются в организацию не приказом единовременным, а постоянным, систематическим как со стороны руководства, так и работников. 8.При воздействии нужно учитывать силу противодействия. 9.Постоянно стремиться к бесконфликтности. 3. Основные проблемы теории морали. Моральный выбор личности. Моральный конфликт. Этика описывает мораль, объясняет мораль и учит морали. И здесь возникает много вопросов. Во-первых, зачем описывать мораль, если каждому и так известно, что это такое? Все себя мнят знатоками и судьями нравов. С этих позиций этика вроде бы обречена сообщать нечто общеизвестное в проясненном и систематизированном виде. Во-вторых, этика учит морали, сообщая не абстрактное, а практическое знание, знание, побуждающее действовать. Однако поучений никто не любит. Право «читать мораль» дается только людям с безупречной собственной жизнью, с нравственным безусловным авторитетом, какими были, например, Л. Н. Толстой, А. Д. Сахаров, Д. Ф. Лихачев. Но, к сожалению, все проповедники за тысячи лет не уговорили человечество поступать по совести. К великой скорби всех моралистов, научить морали нельзя, но научиться можно. Так как нравственную позицию можно выбрать только самостоятельно, изучая суждения мудрецов, слова и поступки людей, равняясь на лучшее нравственное поведение с этой точки зрения, этика предоставляет всякому мыслящему человеку свои способы и средства самосовершенствования. В-третьих, удовлетворительно объяснить что-либо в морали сложно. Разве можно выяснить причины существования несправедливости, причины, по которым благородство оказывается осмеянным, а негодяи торжествуют? Добрые поступки объяснить еще сложнее. Ведь добро обычно делают не «почему-то», не по тому, что мне растолковали, что есть добро, а потому, что я не могу иначе. Есть нравственные очевидности, которые не нуждаются ни в каких доказательствах. Какие же требования выдвигает мораль? От самых простых — уступи место старшему, подними упавшего — до обобщенных: поступай по отношению к другим так, как хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе. И до вовсе абстрактных: делай добро! Что такое добро и как его сделать, надо всякий раз знать конкретно и самому. Если вы будете искать моральные нормы в качестве эталона, рецепта на все случаи жизни, то вы рискуете попасть впросак. Большинство заповедей морали носит обобщенный, мировоззренческий характер — в отличие от обычаев и традиций, которые регламентируют все детали поведения, и права, стремящегося сформулировать свои статьи предельно четко и строго, не оставляя лазеек ни для каких преступлений. А как же контролируется соблюдение моральных правил? Для поддержания правопорядка есть соответствующие органы: прокуратура, милиция, суд. Для поддержания же нравственного уровня специальных органов нет. Эту функцию берет на себя общественное мнение, далеко не всегда справедливое и совсем не гарантирующее нравственность. Личность сама должна выбирать свой путь. Внешнее принуждение не имеет смысла, нравственная личность сама определяет, как должно поступить. Однако не порождает ли это произвола в поступках: что хочу, то и ворочу? Нет. Ибо нравственный человек делает лишь необходимое, правильное, достойное, совестливое. Как же это происходит? Чтобы разобраться в этом, необходимо рас смотреть внутренне противоречивую природу морали, ее антиномичность. Первое противоречие в морали возникает тогда, когда мы задаемся вопросом о происхождении правил нравственности. Кто их автор? Казалось бы, общество требует от личности поведения, соответствующе го своему устройству. Но само общество может быть плохо устроено и руководствоваться совершенно аморальными принципами (тоталитарное, авторитарное государство, мораль криминального сообщества). Высоконравственные люди чаще всего противостоят косным нравам окружающей среды. Поэтому создается впечатление, что человек — сам себе моральный авторитет и руководствуется своим субъективным мнением по поводу добра и зла. Мораль тут предстает как личная позиция, нравственное отношение конкретного человека и действительности: ведь сам по себе мир не добр и не зол, он становится таким по отношению к нам из-за поведения самого человека. Следовательно, человеческий выбор делает требование истинно моральным: для каждого человека его моральные взгляды — это свободно избранные, никем не навязанные идеи. В то же время общество, осуждая безнравственное поведение человека, предлагает «истинную» точку зрения на жизнь. Нравственные заповеди, сложившиеся в течение тысячелетий, в этом плане имеют объективный смысл: это устои жизни, не зависящие от сложности и предпочтений, от индивида и группы. Второе противоречие возникает тогда, когда знакомятся с нравами разных времен и народов, классов, сословий, коллективов. В каждом «монастыре» — свой устав. У каждого есть свое представление о добре и долге, своя правда. В хижинах, говорил Л. Фейербах, мыслят иначе, чем во дворцах. Однако «золотое правило нравственности» касается всех без исключения людей, кем бы они ни были. В таком случае, как нравственность может быть разнообразной и в то же время всеобщей? Это, вероятно, происходит за счет универсальности требований. Универсальное — это то, что, оставаясь самим собой, проявляется всякий раз по-разному, в зависимости от обстановки, обстоятельств, ситуации. Третье противоречие. Подлинно моральным считают поступок, совершенный бескорыстно, без особой цели: добро совершается ради него самого, по доброй воле. Здесь обнаруживается свойство морали, которое не обещает человеку никакой «коврижки», здесь преследуется не прагматичная, а гуманитарная цель: сделать человека человеком, чтобы он был чем-то лучшим, чем биологическая особь, которая ест, размножается и производит средства, чтобы снова есть и размножаться. Четвертое противоречие морали связано с нравственным воспитанием. Дело в том, что воспитывают и родители, и среда, и общество в целом. Постепенно человек усваивает некоторые стандарты, под которые он начинает подстраиваться. И это мнение если переходит границу меры, становится догматическим, удушающим всякое движение души. В морали мы ведем себя не как частные лица, а как представители разумного мира: человек, соединяясь с другими людьми, признает себя равным, достойным уважения независимо от пола, возраста и расы. И тогда оказывается, что нравственное поведение только мнимого противоречит общественному. На деле оно служит единению людей, единению души и разума, утверждает нравственную общность человечества, и тогда любые групповые нормы поведения отступают перед универсальным единством человека. Пятая антиномия обнаруживается тогда, когда мы решаем вопрос о детерминации морали, о причине нравственных действий. С одной стороны, мораль сама является причиной. Но любая попытка определить причины нравственного поступка заведомо обречена на провал — если бы все было так просто, достаточно было бы «дергать» за эти причины, как за ниточки, добиваясь нужного поведения. На деле же высоконравственный человек способен поступать вопреки обстоятельствам, логике, общественному мнению, своим привычкам. Эта свобода есть автономия личности — величайшее достоинство морали, являющейся подлинной причиной нравственных поступков. Свобода составляет нравственную обязанность человека. Таким образом, подлинная сущность морали возникает из игры противоположностей, которая обладает следующими уникальными свойствами: безличный характер нравственного закона, всеобщность и универсальность нравственных требований; отсутствие морального мотива, прагматичности у моральной цели; нравственное равенство и нравственное единство человечества, свободная причинность, автономия личности в выборе того или иного средства для достижения поставленной нравственной цели. Моральный выбор личности. Способом реализации нравственной свободы является моральный выбор личности. Он может происходить между различными вариантами поведения, между различными ценностями, но в конечном итоге он сводится к выбору между добром и злом. Так как ситуации выбора разнообразны, необходимо их классифицировать: выбор между нравственным и безнравственным поведением. Данный выбор в основном зависит от прочности нравственных принципов. Если человек их уважает, то предел их прочности перед выбором зла бывает удивительно высоким; выбор между разными видами нравственного поведения; выбор между долгом и склонностями. Он традиционно толковался этикой в пользу долга, ибо склонности обычно ведут жизнь человека «под уклон». Однако под маской склонности может скрываться некий долг. Например, если родители хотят, чтобы их сын избрал определенную профессию, а он стремится к другой, то сыновний долг предписывает послушание родителям. Между тем существует и такой долг личности, как не зарывать свои таланты в землю, а реализовать их на пользу обществу; выбор между своими и чужими интересами в традиционной этике трактовался как выбор между безнравственным эгоизмом и нравственным альтруизмом. Между тем в число интересов личности входят и нравственные интересы, которые не следует игнорировать в угоду чужим корыстным или честолюбивым стремлениям; выбор между личными убеждениями и общественным мнением. Данный выбор более проблематичен. Обычно совесть личности считается самой главной инстанцией в решении моральных коллизий. Однако совесть конкретного индивида может быть не до конца развитой, поэтому корректирующую силу общественного мнения не следует сбрасывать со счетов при определении того, насколько нравственным оказался тот или иной выбор; выбор между различными видами обязанностей личности. Так, могут сталкиваться долг благодарности по отношению к человеку, сделавшему нам добро, и долг принципиальности, согласно которому необходимо осудить поведение этого человека, если оно отклонилось от нравственных критериев. У женщины ее гражданский долг может входить в противоречие с материнскими обязанностями по защите своего ребенка. Анализ показывает, что совокупность нравственных обязанностей человека не выстроена по логическим критериям «запрета на противоречие». Острая ситуация морального выбора называется моральным конфликтом. Он возникает в душе личности, когда при реализации одной нравственной ценности разрушается другая, не менее для нее дорогая. При разрешении морального конфликта человек обычно следует принципу наименьшего зла. Моральный конфликт. Специфическая ситуация морального выбора, в которой принимающий решение человек констатирует в своем сознании противоречие: осуществление каждой из выбранных возможностей поступка во имя какой-либо нравственной нормы одновременно ведет к нарушению другой нормы, представляющей для данного человека определенную моральную ценность. Конфликт моральный появляется в ситуации, когда требуется совершить выбор между сталкивающимися моральными ценностями в пользу одной из них и через разрешение противоречия реализовать нравственную цель. Конфликты моральные разделяют на два типа: между нормами разных моральных систем и в рамках одной системы моральных ценностей. Существует утверждение, что Конфликт моральный - либо аномалия в нравственных отношениях, либо роковая неизбежность. Согласно другому мнению Конфликт моральный - это специфическое отражение социальных противоречий. Разрешение Конфликта морального базируется на построении иерархии нравственных ценностей (общественный долг, например, рассматривается как более высокий по сравнению с частным) при четком осознании диалектики абсолютного и относительного в применении любой моральной нормы. Возможность успешного разрешения нравственных противоречий с точки зрения единства требований гуманности и социальной целесообразности придает особую значимость личной ответственности за выбор. Понятие этики в социальной работе. Этику профессиональной социальной работы можно определить как теорию (учение) профессиональной морали специалистов в области социальной работы, включающей в себя систему идеалов и ценностей, этических принципов и норм поведения, идей о должном, требований к личности специалиста. Эти компоненты этики профессиональной социальной работы отражают ее сущность и специфику как профессии и обеспечивают те взаимоотношения между людьми, складывающиеся в процессе труда, которые вытекают из содержания их профессиональной деятельности. Все компоненты, образующие профессионально-этическую систему, могут быть систематизированы в профессиональноэтический кодекс социального работника. Вместе с тем этика профессиональной социальной работы представляет собой нравственное самосознание профессиональной группы, ее психологию и идеологию. Это естественно, так как любое действие, событие, отношения и т.п. индивид не только при необходимости может обосновать логически; он их переживает. Таким образом, этика социальной работы включает в себя как рациональное, так и иррациональное начала. Объектом изучения этики социальной работы, по аналогии с философской и профессиональной этикой, выступает профессиональная мораль специалистов, складывающаяся под влиянием социальной действительности, профессиональной деятельности и направленного влияния на личность специалиста, ее бытие и развитие. Ее предметом являются возникающие в процессе работы этические аспекты отношений социальных работников между собой, с клиентами (группами клиентов), их социальным окружением, с представителями различных органов и учреждений и с обществом в целом, а также этические компоненты сознания и действий специалистов в процессе выполнения ими своих профессиональных обязанностей, их этический опыт. Главная цель этики социальной работы как научной дисциплины — изучение морали профессиональной социальной работы в ее развитии и ее научное обоснование. Особая задача — служить этическим основанием профессиональной деятельности. В задачи этики социальной работы как учения о профессиональной морали входит также изучение ее генезиса, эволюции, сущности и специфики, выявление и обоснование ее места и роли в социальной работе и жизнедеятельности общества, анализ механизмов этического и морального регулирования профессиональной деятельности, критериев нравственного прогресса или регресса. В рамках этики осуществляется анализ структуры нравственного сознания профессиональной группы и личности социального работника, содержания и смысла таких категорий, как добро и зло, справедливость, долг, честь, совесть, свобода и ответственность, счастье, смысл профессиональной деятельности, смысл жизни специалиста и их представленность и соотнесенность в социальной работе. 5. Специфика и содержание этики в профессиональной деятельности. Специфика этики профессиональной социальной работы заключается с одной стороны, она осмысливает, обобщает и систематизирует, т.е. отражает в виде этических доктрин и моральных кодексов те принципы, ценности и нормы поведения, которые формируются объективно в процессе профессиональной практики. С другой стороны, являясь учением о морали, она является одновременно частью самой морали. Иными словами, она не только отражает реальную мораль, но и формирует ценностную и нормативную основу профессиональной деятельности, задавая вектор ее развития к идеалу. Таким образом, она активно участвует в формировании профессиональной морали, гуманизируя ее и придавая ей целостный и непротиворечивый характер. Вследствие этого цель этики социальной работы как соответствующей учебной дисциплины заключается не только в усвоении обучающимися теоретических знаний, по и в том, чтобы эти знания стали впоследствии этической основой практической деятельности. Таким образом, этика социальной работы представляет собой рефлексию по поводу этических оснований социальной работы. Являясь неотъемлемой компонентой, органично входящей в систему социальной работы, профессиональная этика в отношении практики социальной работы формулирует специфические цели и задачи, выполняет определенные функции. Цели и задачи этики социальной работы, ее функции, принципы и нормы не противоречат целям и задачам самой социальной работы, поскольку, будучи относительно самостоятельной, этика социальной работы сама является элементом метасистемы социальной работы. Напротив, реализация целей и задач, поставленных в этическом учении, способствуют более качественному, эффективному и творческому выполнению специалистом целей и задач социальной работы. Профессиональная этика социальной работы как учение о профессиональной морали (теория профессиональной морали) является продуктом коллективного научного творчества специалистов в области теории и практики социальной работы, этики, аксиологии и философии. В ней аккумулированы наиболее существенные и позитивные компоненты философской, социальной и профессиональной мысли. В то же время этическое учение отторгает, вытесняет из профессионально-этической системы те элементы общественной морали, которые не соответствуют современным научным представлениям о добре и зле, благе человека и общества, сущности и смысле социальной работы. В условиях кризиса морали, характерного для современного российского общества, этика социальной работы сохраняет присущий ей позитивный потенциал, выполняя в отношении социальной работы защитную функцию и опосредованно выполняя эту же функцию в отношении человека и общества. Профессиональная этика в настоящее время рассматривается как учение о профессиональной морали. Но при этом ясно, что понятие «профессиональная деятельность» является абстракцией; в реальном бытии существует несколько тысяч видов профессиональной деятельности, отличающихся друг от друга. Но, как и понятие «профессиональная деятельность», понятие «профессиональная этика» (точнее, этика профессиональной деятельности), включает в себя подходы и компоненты, наиболее общие для всех видов профессиональной деятельности. В целом профессиональная этика является специализированным приложением философской этики к определенным видам профессиональной деятельности. С другой стороны, философская этика как наука изучает мораль, ее реализацию в человеческом бытии. Бытие индивида и общества очень условно можно представить как совокупность профессиональной и обыденной сфер, имеющих существенные различия, что обусловливает и различия в их моральном регулировании. Этика социальной работы, таким образом, является конкретизацией общей теории морали и одновременно — конкретизацией учения о профессиональной морали с учетом специфики профессиональной социальной работы. Таким образом, философская этика, профессиональная этика и этика социальной работы соотносятся как общее, особенное и специфическое. Главные цели и задачи этики профессиональной социальной работы не только не противоречат целям и задачам социальной работы как особенного вида профессиональной социальной деятельности, а напротив, способствуют повышению ее качества и эффективности, усилению степени ее гуманизирующего воздействия на общество и социальные отношения в нем. Вместе с тем, они не расходятся и с целями, и задачами философской этики, конкретизируя и уточняя их в соответствии со своеобразием социальной работы как особого вида профессиональной социальной деятельности. Изучение и развитие этики социальной работы в этой связи может стать определенным вкладом в развитие философской этики. Основным содержанием профессиональной этики выступают нормы поведения, предписывающие определенный тип нравственных отношений между людьми, необходимый для выполнения своего профессионального долга, а также обоснование, толкование кодексов, задач и целей профессии. При этом обоснование моральных отношений в сфере труда предполагает: - определение целей и мотивов трудовой деятельности; - выявление нормативов и средств реализации намеченной цели; - оценку результатов труда и их общественную значимость. |