ЗВ и мобильная связь 2010. Запорізький національний технічний університет

Скачать 37.31 Mb. Скачать 37.31 Mb.

|

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ та НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ та НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університетЛ.М. ЛогачоваК О Н С П Е К Тлекцій з курсу «Поширення земних радіохвиль та мобільний зв’язок» для студентів спеціальності 6.090701 “Радіотехніка” та 6.092403 «Інформаційні мережі зв’язку» 2014Конспект лекцій з курсу «Поширення земних радіохвиль та мобільний зв’язок» для студентів спеціальності 6.090701 “Радіотехніка” та 6.092403 «Інформаційні мережі зв’язку» /Укл. Логачова Л.М.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 138 с. Укладачі: Л.М. Логачова, ст. викладач Рецензент: В.П. Бондарев, доц.., к.ф-м.н. Т.І. Бугрова, доц.., к.т.н. Відповідальний за випуск: Л.М. Логачова, ст.. викладач Затверджено на засіданні кафедри радіотехніки та телекомунікацій. Протокол № 6 від 05 березня 2014 р. Рекомендовано до видання НМО спеціальності як конспект лекцій з дисципліни “Електродинаміка та поширення радіохвиль”, «Поширення земних радіохвиль» » для студентів спеціальності 6.090701 “Радіотехніка” та 6.092403 «Інформаційні мережі зв’язку» на засіданні кафедри радіотехніки та телекомунікацій. Протокол № 6 від 05 березня 2014 р. зміст

Перелік скорочень ЕМП – електромагнітне поле ЕЕМП – енергія електромагнітного поля

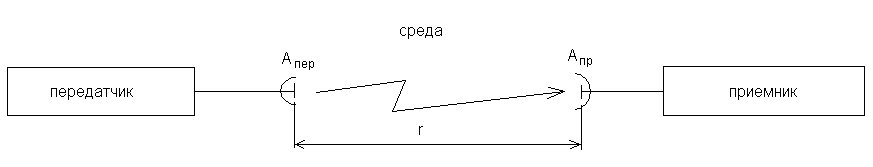

В курсе рассматриваются распространение радиоволн по естественным трассам – по поверхности Земли, в атмосфере Земли, в космическом пространстве. Радиоволна – это излучение, обладающее электромагнитными свойствами. Каждая система передачи сигналов состоит из трех частей (рис.1) : передающего устройства – на выходе которого стоит передающая антенна; приемного устройства на входе которого находится приемная антенна и промежуточного звена – соединяющей линии.  Рисунок 1 – Схема системы передач сигналов В радиолинии - промежуточное звено– это среда, пространство, в котором распространяются радиоволны. Среда – это звено радиолинии, которое практически не поддается управлению и оказывает влияние на параметры радиоволн. В свободном пространстве скорость распространения радиоволн равна скорости света V=3*108 м/с и не испытывает поглощения. Влияние среды Под влияние среды происходит:

Следовательно, радиосигнал характеризуется несущей частотой f0, огибающей амплитуд и законом ее изменения. Поэтому возникают следующие основные задачи:

Для решения этих задач, необходимо изучить электрические свойства поверхности и атмосферы Земли и космического пространства, а также физические процессы, происходящие при распространении радиоволн. Условия распространения радиоволн по естественным трассам определяются многими факторами, поэтому их полный анализ – трудная задача. В каждом конкретном случае строят модель трассы распространения радиоволн, выделяя те факторы, которые оказывают основное воздействие. Будут рассматриваться поля на значительных расстояниях от излучателя, в его дальней зоне r>>λ. Считаем, что рассматриваемые среды не обладают магнитными свойствами. Параметры окружающей среды определяются ее физическими характеристиками. При исследовании распространения радиоволн в природных условиях наиболее важными средами являются поверхность и атмосфера земли. Физические характеристики Земли исследованы довольно детально. Считается что относительная магнитная проницаемость большинства природных сред μr=1, а диэлектрическая проницаемость εr=1 и удельная проводимость σ изменяется в довольно широких пределах. Физические характеристики Земли Земля – третья планета Солнечной системы. Параметры Земли:

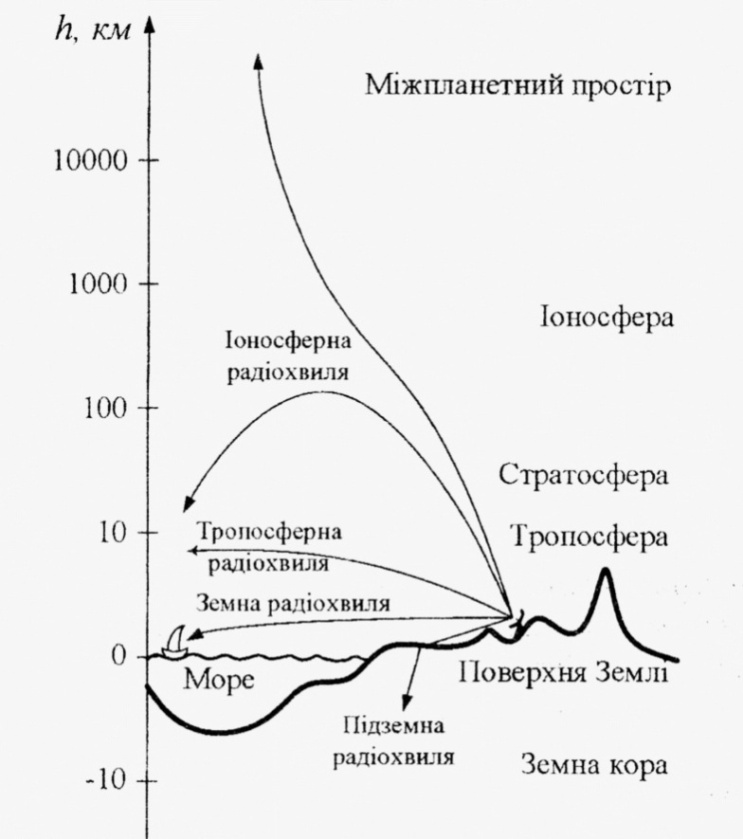

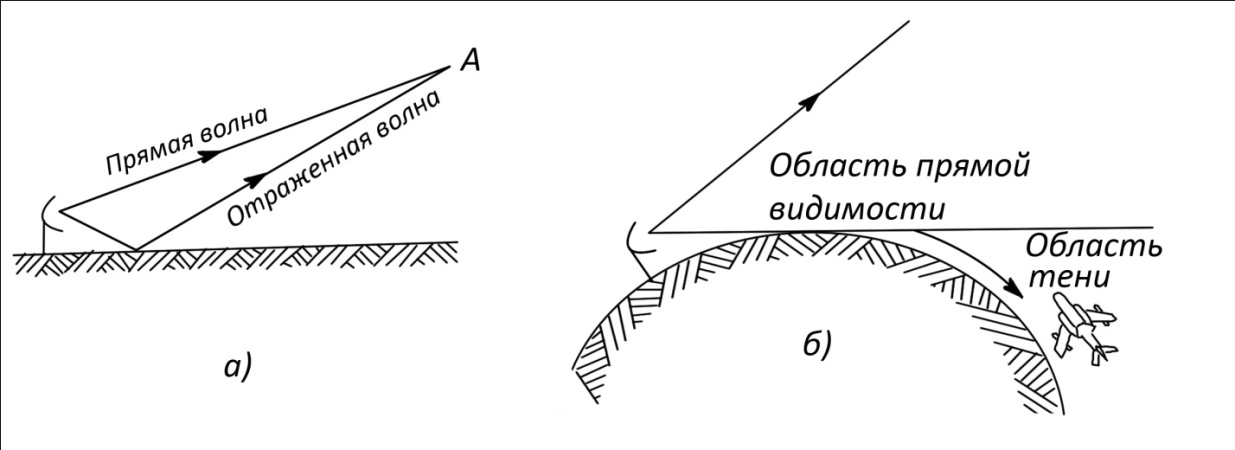

Поверхность Земли на 70,8% - водная и 29,2% - суша. Вода океанов, морей и рек имеет разную соленость. Водная поверхность во времени изменяется от гладкой до волн высотой 10 м. Рельеф суши разнообразный – от гладкой поверхности до гор высотой несколько километров. Физические свойства поверхности Земли так же разнообразны. Схематически структура естественной среды Земли показана на рисунке 2.  Рисунок 2 - Схематическая структура естественной среды Земли В зависимости от физических и электрических характеристик различают земную кору, поверхность Земли (суша и море) и атмосферу. На трассах, проходящих вблизи поверхности Земли, за счет влияния этой поверхности и атмосферы траектория радиоволн исправляется, изменяется скорость распространения, а напряженность поля волны отличается от напряженности поля в свободном пространстве. Влияние поверхности Земли можно оценить 4-я факторами:

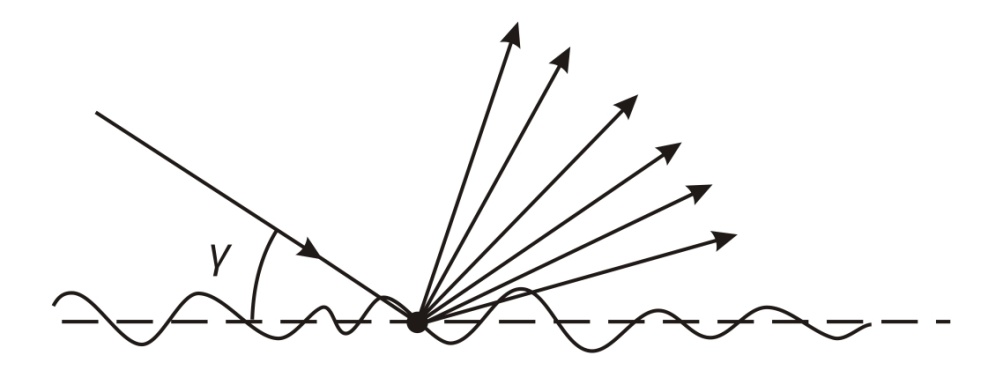

Рисунок 3 4)Неровностями земной поверхности, вызывающими рассеяние радиоволн.(рис.4)  Рисунок 4 Влияние атмосферы Земли на распространение радиоволн обусловлено особенностью электрофизических свойств земной атмосферы. Атмосфера – это газообразная оболочка, окружающая Землю, которая вращается вместе с ней как единое целое. Нижней границей служит земная поверхность, верхняя граница – неоднозначна. Она изменяется в зависимости от состояния магнитного поля Земли и простирается от двух до двадцати земных радиусов. Все зависит от интенсивности магнитных возмущений. Строение атмосферы весьма сложно и изменяется в пространстве и во времени. Расчетным путем многие характеристики пока еще определять не удается. Изучение атмосферы введется в основном экспериментальными прямыми и косвенными методами. Прямые методы – предполагают непосредственные измерения параметров атмосферы: температуры, плотности, химического состава и др. Косвенными методами изучают полярное сияние, метеоры, свечение ночного неба, распространение радиоволн и др. На больших высотах сведения пополняются с помощью ракет и искусственных спутников Земли. С точки зрения распространения радиоволн атмосферу разделяют на три области: тропосферу, стратосферу и ионосферу (рис.5). Границы между областями выражены не резко и зависят от времени и географического расположения точки наблюдения.  Рисунок 5 Тропосфера. Нижние слои атмосферы примерно до 100-130 км почти однородны по своему составу. Они содержат в основном азот (78% - N2 ) и кислород( 21% - О2). Тропосфера кроме этих газов включает водяные пары, содержание которых зависит от метеорологических условий и подвержено резким колебаниям. Тропосфера – это наиболее подвижная часть земной атмосферы, для которой характерны интенсивное вертикальное перемешивание, резкие вихревые движения, а так же значительные колебания температуры влажности. Высота тропосферы над экватором достигает 15-17 км, в умеренных широтах – 10-12 км, в полярных областях 7-10 км. Высота тропосферы подвержена небольшим сезонным изменениям. Состояние тропосферы в любой ее точке характеризует три параметра: давление воздуха, температура и влажность. Все эти три параметра влияют на так называемую оптическую плотность воздуха и преломления электромагнитных волн. изменение температуры и давления приводит к изменению диэлектрической постоянной воздуха и связанного с ней показателя преломления. Для сухого воздуха  (1) (1)где Р - давление в мм рт.ст.; Т – абсолютная температура Показатель преломления тропосферы  (2) (2)где  - абсолютная влажность воздуха, т.е давление водяных в миллибарах. - абсолютная влажность воздуха, т.е давление водяных в миллибарах.Изменение метеорологических условий приводит к более быстрому изменению показателя преломления тропосферы, что приводит к искривлению траектории радиоволн. Чем выше частота, тем сильнее влияет тропосфера на радиосвязь. Особенно это сказывается на распространение ДЦ и СМ волн. Неоднородность тропосферы в горизонтальном направлении из-за присутствия местных неоднородностей, вызываемых турбулентным (с завихрениями) движением воздуха которые сильно влияют на УКВ диапазон. На больших высотах различие в массах газов, составляющих атмосферу, приводят к расслоению атмосферы – к образованию стратосферы. Если тропосфера состоит главным образом из молекулярных азота и кислорода (N2 , O2), то в стратосфере под воздействием солнечной радиации происходит распад этих молекул на атомы ( N, O), а так же ионизации, т.е расщепление на положительные ионы и отрицательные электроны. Ионизированные слои стратосферы, располагающиеся на высотах от 50 до 800-1000 км называется - ионосферой . На высоте 250-400 км существует основной максимум ионизации, выше и ниже которого электронная плотность уменьшается. Область ниже основного максимума ионизации называется внутренней ионосферой , а выше этого показателя – внешней ионосферой. Во внутренней ионосфере существует несколько максимумов ионизации. Они называются соответственно слоями, и обозначаются: D,E,F1,F2. Причиной появления этих слоев является неоднородность атмосферы, ее слоистое строение, а так же температурное неравномерное распределение. табл |

,

,  ,

,  ,

,  )

)