ОТветы на экзамен по ботанике. 1 клеточные включения необязательные компоненты клеткиделятся на запасные и экскреторные вва. Запасные,т е. временно выключенные из обмена. К ним относятся а запыебелки,б запыежиры,в запые углеводы

Скачать 0.93 Mb. Скачать 0.93 Mb.

|

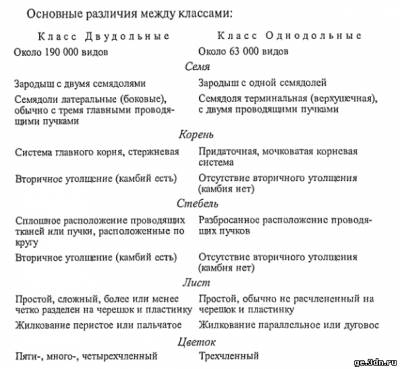

Лекарственные растения Перечень основных лекарственных растений, разрешенных к медицинскому применениюАлоэ древовидное Алтей лекарственный Бессмертник песчаный Боярышник кроваво-красный . Брусника Валериана лекарственная Горец змеиный (змеевик, раковые шейки) — многолетнее травянистое растение семейства гречишных со змеевидно изогнутым корневищем; распространен в Европейской части России и Западной Сибири. Произрастает на заливных лугах, по берегам заболоченных водоемов, на опушках и полянах, в канавах. Сырьем является корневище, содержащее дубильные вещества, галловую и эллаговую кислоты, катехины, антрахиноны и крахмал. В виде отвара применяют внутрь как вяжущее средство при острых и хронических заболеваниях кишечника, наружно — для полосканий при воспалительных процессах слизистой оболочки полости рта (стоматитах, гингивитах). Горец перечный. Горец почечуйный (почечуйная трава) — однолетнее растение семейства гречишных; распространен в Европейской части России, на Кавказе, в Средней Азии, Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Произрастает на сырых низменных лугах, в долинах рек, образуя иногда большие заросли. Сырьем является трава, содержащая флавоноиды, дубильные вещества, витамин К, полисахариды. Настой травы используется как кровоостанавливающее средство при маточных и геморроидальных кровотечениях, а также в качестве слабительного средства при атонических и спастических запорах. Душица обыкновенная — многолетнее травянистое растение семейства яснотковых; встречается почти по всей Европейской части России, на Кавказе, в южных районах Сибири и в Средней Азии. Растет на лесных опушках и полянах среди зарослей кустарников. Сырьем является трава, содержащая эфирное масло, а также дубильные вещества, флавоноиды, фенол-карбоновые кислоты. Трава душицы в виде настоев применяется в качестве отхаркивающего и противовоспалительного средства при заболеваниях органов дыхания, а также при гипацидных и анацидных гастритах, атонии кишечника и желудка. Входит в состав грудных, потогонных и ветрогонных сборов. Женьшень — многолетнее травянистое растение семейства аралиевых; произрастает одиночно или небольшими группами под пологом тенистых лесов Приморского края. Женьшень относится к редким реликтовым растениям, ввиду небольших естественных запасов введен в культуру. Сырьем является корень, содержащий тритерпеновые гликозиды (панаксозиды), эфирное масло, смолы, пектиновые вещества, крахмал, витамины С, В, и В,. Из корней женьшеня готовят настойку, которая обладает свойствами стимулятора центральной нервной системы и адаптогенным действием, применяется как тонизирующее средство при гипотонии, переутомлении, неврастении. Жостер слабительный — кустарник или небольшое деревце семейства крушиновидных; встречается на юге лесной, в лесостепной и степной зонах Европейской части России, в Крыму, на Кавказе, в Западной Сибири и Казахстане. Растет на опушках и поляках лиственных и смешанных лесов. Сырьем являются плоды, содержащие антраценпроизводные, флавоноиды и пектиновые вещества. В виде отвара и в составе слабительных сборов плоды жостера применяют в качестве слабительного средства. Мужской папоротник — многолетнее споровое растение семейства многоножковых; распространено в лесной зоне Европейской части России, в горно-лесном поясе Кавказа, в Сибири. Растет преимущественно по оврагам и другим тенистым местам на богатых перегноем почвах. Сырьем являются корневища, которые содержат флороглюциды, жирное масло, дубильные вещества и крахмал. Из корневищ получают густой экстракт, используемый как противоглистное средство. Мята перечная — культивируемое многолетнее травянистое растение семейства губоцветных. Культивируется на Украине, в Крыму, Молдавии, на Северном Кавказе и в Приморском крае. Сырьем являются листья, содержащие эфирное масло, основной составной частью которого служит ментол. Кроме того, в них обнаруживают флавоноиды и тритерпеновые соединения. Из листьев получают эфирное масло, настойку и настой. Эфирное масло входит в состав корвалола, ментол — валидола, меновазина и ряда других комбинированных препаратов, используемых в качестве раздражающих и отвлекающих средств. Настой и настойка применяются против тошноты и рвоты, а также как желчегонное средство. Лист мяты перечной входит в состав желудочных и желчегонных сборов. 2. Отличительные признаки анатомической структуры корней однодольных и двудольных растений. Отдел Покрытосеменные делят на два класса: Двудольные и Однодольные. Представители этих классов различаются прежде всего строением семени: зародыш семени двудольных обычно имеет две семядоли, однодольных - одну (но не всегда) ,отсюда и название классов.\ Отличительные признаки корневой системы однодольных и двудольных растений. (существуют исключения)

3. Подкласс лилииды. Порядок злакоцветные. Семейство мятликовые (злаки);особенности строения цветка, черты приспособления к ветроопылению. ПОДКЛАСС ЛИЛИИДЫ (LILIIDAE) Лилииды —- большой подкласс однодольных, включающий все самые крупные семейства (кроме пальм и аронниковых, относящихся к следующему подклассу арециды). Среди лилиид имеются как растения относительно примитивные, сравнимые по степени примитивности с наиболее архаическими алисматидами, так и растения очень высокоспециализированные. Самые примитивные лилииды встречаются в семействе мелантиевые, где некоторые роды, как тофилдия (Tofieldia) и чемерица (Veratrum), характеризуются неполным срастанием плодолистиков, а у рода петросавия (Petrosavia) плодолистики свободны почти до основания. В некоторых отношениях эти растения даже более примитивны, чем алисматиды, так как семена у них с обильным эндоспермом, а пыльцевые зерна имеют более примитивное строение и в зрелом состоянии 2-клеточные. Но подавляющее большинство семейств лилиид очень специализировано, а некоторые семейства, в том числе орхидные и злаки, достигли очень высокого уровня эволюционного развития. Зла́ки (лат. Gramíneae), или мя́тликовые (лат. Poáceae) — семейство однодольных растений, к которому относятся такие известные и давно используемые в хозяйстве растения, как пшеница, рожь, овёс, рис, кукуруза, ячмень, просо, бамбук, сахарный тростник. Злаковые в природе расселены по всем континентам (один вид встречается даже в Антарктиде). Составляют значительную часть фитомассы во многих биоценозах, а в степях и саваннах — подавляющую часть. Как правило, злаки — многолетние травы сухих безлесных территорий. По типу корневой системы делятся на три формы: корневищные (пырей), рыхлокустовые (овсяница красная) и плотнодерновинные (типчак). Побеги однолетние, прямостоячие, неразветвлённые, заканчиваются соцветием. Механизма вторичного утолщения стебля нет. Ветвление происходит в зоне кущения или в области соцветия. Листья очерёдные, двурядные, узкие, с незамкнутым влагалищем. Цветок с трёхлучевой симметрией, включает в себя три лепестка, три тычинки (у цинны одна, у риса шесть, у бамбуков может быть даже неопределённое число), один пестик. Соцветие, как правило, сложный колос (например, у пшеницы, ржи), у культурной кукурузы — початок (у дикой кукурузы — простой колос). Цветки невзрачные, насекомыми не опыляются. подсемейства: Тростниковые (Arundinoideae) Бамбуковые (Bambusoideae) Мятликовые (Pooideae) Просовые (Panicoideae) Стебли у всех состоят из колен (междоузлий), соединенных между собой уздами, чрезвычайно резко выраженными и вздутыми. Колена у огромного большинства полые, а внутри узлов имеются весьма плотные перегородки, так что стебель представляет трубку, от места до места перегороженную и узловатую на местах, где помещены перегородки; этим достигается большая прочность при возможно меньшей затрате материала. Такой стебель есть типическая соломина (culmus). У редких злаковых стеблевые колена не полые, а заполнены рыхлою тканью с тонкими пучками; это замечается, напр., у кукурузы, у сахарного тростника, у сорго и некоторых других. У древовидных, как напр., у бамбуков, колена тоже полые, а перегородки необыкновенно прочны и толсты. Корни у злаковых всегда вторичные, ибо главный корень или едва развивается, или рано замирает по прорастании, заменяясь боковыми, образующими более или менее крупный пучок сравнительно тонких корешков, выступающих из под наружных слоев ткани стеблевого основания, из нижних узлов. Разветвление злаковых происходит у травянистых или из подземного корневища, или из нижних узлов; воздушная часть стебля по большей части не разветвляется. У древовидных бывает богатое разветвление, но ветви, старея, отваливаются, так что стволы представляются, напр. у бамбуков, обнаженными до половины или и выше. Листья злаковых всегда снабжены трубчатыми влагалищами, начинающимися от нижней части узлов и обхватывающими колено до значительной высоты. Эти влагалища редко бывают совершенно цельными; в большинстве случаев они на противоположной листу стороне отверсты, но, однако, края их друг на друга находят так, что они плотно прилегают к стеблю. От такого влагалища отходит непосредственно пластинка листа. Она у большинства лентообразная и не шире окружности стебля, у некоторых даже уже, у редких шире, как напр. у проса. По большей части плоская, но у сухолюбивых, напр. степных злаков она свернута трубочкой на себя, в виде прутика, что препятствует излишнему испарению (ковыль, белоус). На границе между пластинкою и влагалищем замечается тонкий и короткий отросток, помещенный следовательно между листом и стеблем и называется язычком (lingula); он или тонок и полупрозрачен, или содержит не только малоразвитые сосудисто-волокнистые пучки, но даже хлорофилл. Под язычком замечается поперечная полоска более бледная и тонкая, чем остальная часть листа, представляющая вдавление, обращенное вогнутостью к стороне стебля. Эта полоска позволяет листу отгибаться в сторону. У немногих имеется, как у бамбуков, настоящий черешок. На краю листья часто усажены незаметными глазу жесткими зубчиками, придающими им на ощупь шероховатость и даже иногда режущую способность. Жилки в листьях злаковых приблизительно параллельны в значительной его части, или слегка искривлены, но всегда сходятся к вершине. Средний нерв, который у всех злаковых может быть различаем, у некоторых выражен очень резко (кукуруза, бамбук и пр.). Низовые листья злаков, то есть под коими начинаются побеги, часто лишены настоящих влагалищ и несравненно короче, являясь в виде более или менее развитых чешуй. Листорасположение у злаков двухрядное, вследствие чего облиственные до верху бесплодные побеги представляются плоскими зелеными перьями. У большинства — последнее перед соцветием стеблевое колено чрезвычайно длинно и, переходя в соцветие, часто сильно разветвляется. У немногих образуются при соцветиях особого рода обвертки, как напр. у кукурузы при женских соцветиях, у Coix (Иовы слезы), у Lygeum, но это редкие исключения. Внутреннее строение стеблей и листьев злаковых характерно. Сосудисто-волокнистые пучки в стебле двоякие: одни идут между собою параллельно по близости от поверхности, другие, по выходе из листьев, направляются косвенно к середине стебля, а затем приближаются к поверхности его и сливаются с ниже проходящими пучками, поэтому на поперечном срезе сосудисто-волокнистые пучки злаковых, как и других однодольных, распределены по всей поверхности среза. У большинства однако же внутренняя ткань, как сказано, разрушается, там же, где такого разрушения не происходит (см. выше), эта ткань, состоящая из крупных граненых клеточек, занимает очень много места. У сахарного тростника она наполнена густым раствором сахара; тоже у сахарного сорго и др. В узлах, узловые почки и побеги, где они имеются, пускают поперечные ветви сосудистых пучков, образующих густую сеть, способствуя укреплению перегородок, разделяющих стебель. В листьях сосудисто-волокнистые пучки идут параллельно, сходясь, впрочем, к верхушке, и каждый пучок окружен зеленою паренхимою, так что весь лист состоит из узких валиков, между которыми помещается тонкая прозрачная ткань; поэтому лист на поперечном разрезе представляет ряд сосочков и желобков. Каждый сосудисто-волокнистый пучок имеет по большей части на поперечном срезе форму параллелограмма или овала. Весь пучок снабжен более или менее развитым влагалищем толстостенных (склеренихиматических) клеточек, а внутри помещаются обыкновенно 2 весьма крупных пятнистых сосуда, между которыми впереди, то есть в стороне, обращенной кнаружи, собраны решетчатые элементы, а позади — большие спиральные сосуды и древесинная паренхима. Так как камбия, то есть деятельного образовательного слоя, нет, то пучок и весь стебель не утолщаются. Пучки листьев подобны стеблевым. В наружных тканях, а именно в стенках клеточек, отлагается много кремнезема; зубчики по краям листьев суть не что иное, как выдающиеся окремнепные клеточки. Соцветия злаковых весьма разнообразны, но основою каждого служит так называемый колосок (spicola). Его легко изучить, напр. у овса, где он сравнительно крупен. Колосок представляет собою короткую веточку, на которой сидят несколько чешуевидных листиков. У овса таких чешуй 4, помещенных в 2 ряда и между собою чередующихся. Нижние пусты и сближены (их назыв. кроющими), 2 верхние имеют в своих углах по цветочку и называются наружными цветочными, каждый цветочек снабжен кроме того своею чешуйкою, находящеюся против наружной и называемой внутренней цветочной. Кроющие чешуи на столько крупнее остальных, что совершенно замыкают весь колосок, когда он не раскрыт. В овсяном колоске есть еще третий цветочек, сидящий выше остальных, но он недоразвит. У других злаковых цветов в колосках бывает меньше или больше. У некоторых, напр. у белоуса, только один, у других до 10 и больше. Величина и развитие чешуй, входящих в состав колоска, весьма различны: у некоторых развивается только одна кроющая чешуя, у других число их увеличивается. Колоски в свою очередь соединяются в виде сложных соцветий, каковы: простой колос, сложный колос (пшеница, рожь), султан или волосообразная метелка, раскидистая метелка. Наружный цветочные чешуи часто несут на оконечности или со спинки более или менее длинные ости, придающие соцветиям своеобразный, пушистый вид, особенно длинны пушисто-волосатые ости обыкновенной ковыли. Самые цветы злаковых мелки и по большей части двуполовые, хотя у редких они однополовые, как у кукурузы. Цветок злаковых состоит из 3 тычинок, пыльники которых висят на тонких и нежных нитях, и из одногнездой завязи, несущей 2 рыльца или раздвоенный вверху столбик. Рыльца имеют различное опушение, характерное касательно разных родов. При таком цветочке имеются обыкновенно 2, редко З нежных пленочки, считающихся за околоцветник. Семяпочка одна. У редких злаковых тычинок 6 или только 2 (пахучий колосок). Плод злаковых принимается в общежитии за их семя — это зерно или зерновка, единственное семя плотно приросло и слито с плодом, главную массу которого составляет мучнистый белок; у некоторых бамбуковых плод ягодообразный. Так у Melocanna bambusoides Trin. плод с крупное яблоко и употребляется в пищу. Небольшой зародыш находится в нижней части семени с боку, непосредственно под покровом (околоплодником), и образует легкое вздутие на поверхности плода. Корешок его обращен книзу, а потому легко обламывается при неосторожной машинной молотьбе. В клеточках белка всего больше — крупчатого крахмала, а протеиновые, азот содержащие, вещества собраны преимущественно в наружных слоях зерна. Поэтому при обдирке, с отрубями удаляется наиболее питательная, хотя и менее удобоваримая, его часть. При прорастании корешки прорывают основание зародыша. Первый из них — главный, скоро замирает. Отклонений от описанного строения цветка и соцветия не много, — они указаны при описании соответствующих родов. 4 Ответ: Ва́хта (лат. Menyánthes) — монотипный род семейства Вахтовые(Menyanthaceae), представлен видом Вахта трёхлистная (Menyanthes trifoliáta), или Трили́стник водяно́й, или Трифо́ль, произрастает в умеренном климате Северного полушария. Формула цветка: Билет36. 1)осмос-односторон диффузия воды через полупроницаемую перегородку в сторону водного раствора солей.осмот-иесв-вакл-ки зависят от содерж вакуолей. Вакуоль-резервуар,ограниченныйодносторон мембраной-тонопластом. Она заполнклет-ым соком. В связи с наличием в вакуоли крепких растворов солей клетки растений постоянно осмотически поглощают воду.это создает тургорное давление-давление вакуоли на клеточную стенку. Недостаток воды в растении ведет к плазмолизу-сокращению объема вакуоли и отделению протопластов от оболочки. Плазмолиз обратим,если обеспечить поступление воды в клетки. Деплазмолиз-процесс,обратный плазмолизу. Сосущая сила-си.ла,с которой вода пронкает внутрь вакуоли. Она равна разности между осмотическим и тургорнымдавлением,при равенстве этих двух давлений растение не всасывает воду. Чем больше соссила,тем меньше тургор. 2)  3)Голосемянные имеют более высокий уровень организации,чем высшие споровые,т.к. средством для их расселения явл-ся семя. Они произошли от одной из боковых ветвей разноспоровых древнейших папоротникообразных растений. Особ-ти строения: микроспоры обр-ся в микроспорангиях,нах-ся на микроспорофиллах,амегоспоры-в мегаспорангиях,нах-ся на мегаспорофиллах. Микро- и мегаспорофиллы(спороносные листья) собраны в стробиллы-собрание спорофиллов на оси. Голосеменрастразмнож семенами. Семена возникают из семязачатков(семяпочек). Мегаспорангием в семяпочке является нуцеллус,окруж-ыйзащитн покровом-интегументом. Опыление происходит с помощью ветра. Пыльца попадает в микропиле,затем оно зарастает. Через 13 месяцев после опыления экзина лопается и вегетатклетка,окруж-аяинтиной,развивается в пыльцевую трубку,которая внедряется в ткань нуцеллуса и растет к архегонию. Антеридиальная клетка дел-ся на генеративную и клетку ножку антеридия. Генеративная перемещается по пыльцевой трубке к архегонию. Оплодотворение произошло. Семя созревает на второй год после опыления(осенью),к весне они разлетаются благодаря крылышкам,и прорастают. Выделяют след классы и виды: семенные папоротники(leginopteridopsida), саговники(cycadopsida)-саговник поникающий(cycasrevoluta),беннеттитовые(bennettitopsida),гингковые(ginkgoopsida)-гинкго двулопастный(ginkgoobiloba),гнетовые(gnetopsida)-эфедра(ephedra),хвойные(pinopsida)-сосна(pinus),пихта(abies),лиственница(larix),туя,кипарис,можжевельник,ель. №4 Одуванчик лекарственный – taraxacumofficinale ↑Сa∞Co(5)A(5)G(̅2) семейство: compositae плод – семянка с хохолком гинецей – ценокарпный Билет №37 1) Пластиды представлены хлоропластами, хромопластами и лейкопластами. Хлоропласт – самая крупная пластида, в которой протекает фотосинтез. Содержит светочувствительные пигменты: хлорофиллы, каротиноиды и ксантофиллы. Хлоропласт заполнен студенистообразным веществом – это матрикс, или строма. В строме находится система мембран – тилакоидов, собранных в стопки – граны. В них может откладываться крахмал. В тилакоидах протекает световая фаза фотосинтеза, включающая процессы циклического и нециклического фосфолирирования и фотолиза воды под действием кванта света. Строма содержит рибосомы, кольцевую молекулу ДНК и капельки масла. В строме протекает темновая фаза фотосинтеза: здесь непосредственно синтезируются органические соединения с использованием энергии, полученной в период световой фазы в виде АТФ и НАДФН2. Хлоропласты обладают способностью превращатся в хромопласты или лейкопласты. Хромопласт – окрашенная пластида, содержащая пигменты каротиноиды(оранжевые) и ксантофиллы (жёлтые). Хромопласты являются конечным этапом в развитии пластид, поэтому у них, как правило, отсутствует внутренняя мембранная система. От хлоропластов они отличаются меньшими размерами и разнообразной формой. Лейкопласт – бесцветная пластида, не содержащая пигментов. Лейкопласты отличаются от хлоропластов более слабым развитием мембранной системы редким расположением одиночных тилакоидов. Лейкопласты могут превращаться в хлоропласты и хромопласты. Лейкопласты приспособлены для хранения запасных питательных веществ, поэтому их особенн много в запасающих органах: корнях, семенах и в молодых листьях. В амилопластах находится запасной крахмал, в олеопластах – липиды, в протеинопластах – белки. 2)Побегом называется стебель листьями и почками. В более узком значении под побегом нужно понимать однолетний неразветвлённый стебель с листьями и почками, развившийся из почки или семени. Функция побега состоит в воздушном питании растения. Видоизменнёный - побег в виде цветка (или спорносного побега) – выполняет функцию размножения. Основными органами побега являются стебель и листья, формирующиеся из конуса нарастания и обладающие единой проводящей системой. Участок стебля от которого отходит лист, называют узлом, а расстояние между узлами междоузлием. Ветвление побега у растений необходимо для увеличения площади соприкосновения со средой. Различают следующие виды ветвления побега:

Анатомическое строение стеблей двудольных растений. У двудольных растений первичное строение очень недолговечно и с началом деятельности камбия образуется вторичная структура. В зависимости от закладки прокамбия формируется несколько типов вторичного строения стебля. Если тяжи прокамбия разделены широкими рядами паренхимы, то формируется пучковое или переходное строение; если тяжи прокамбия сближены, так что сливаются в цилиндр, формируется непучковое строение. Пучковое строение стебля. Прокамбиальные тяжи закладываются в конусе нарастания в один круг по периферии центрального цилиндра. Каждый прокамбиальный тяж превращается в коллатеральный пучок, состоящий из первичной флоэмы и первичной ксилемы. Между ними закладывается камбий и за за счёт его антиклональных делений формируются элементы вторичной ксилемы и вторичной флоэмы. Межпучковый камбий откладывает паренхиму(укроп) или склеренхимоподобные, удлиненнее, одревесневающие клетки между участками ксилемы (клевер). При таком строении пучки остаются разобщёнными, но соединёнными одревесневающей паренхимой. Также для стеблей двудольных растений характерна дифференциация первичной коры, в состав которой входят колленхима (уголковая, пластинчатая), хлорофиллоносная паренхима и эндодерма – внутренний слой.на попереном Непучковое строение. Это строение характерно для древесных растений (липа) и многих трав (лен). В конусе нарастания прокамбиальные тяжи сливаются и образуют сплошной цилиндр, видимый на попереном срезе в виде кольца. Кольцо прокамбии снаружи формирует кольцо первичной ксилемы; между ними закладывается кольцо камбия. Клетки камбия делятся антиклонально (паралельноповерхности органа) и наружу откладывают кольцо вторичной флоэмы, а внутрь ольцо вторичной ксилемы в соотношении 1:20. 3)Отдел Хвощевидные. Современные хвощи – травянистые растения, представленные в растительном мире единственным классом – хвощевые. Хвощи – травянистые многолетние растения, встречающиеся в условиях избыточного увлажнения лесов, полей, лугов, болот. Ранней весной из глубоко залегающих корневищ хвощей вырастают однолетние спороносные побеги, заканчивающиеся спороносными колосками. Спороносные колоски состоят из оси, перпендикулярно которой крепятся щитки – спорангиефоры, под которыми находятся спорангии, содержащие споры. Образующиеся в результате мейоза. Попадая во влажную среду, споры прорастают. Развивающиеся из физиологически разных спор, образуются разнополые гаметофиты. Через 3-5 недель на одних заростках созревают антеридии с многожгутиковыми сперматозоидами, на других – архегонии с яйцеклеткой. Во влажной среде происходит оплодотворение. Из образовавшийся зиготы развивается зародыш, а из него – взрослый спорофит. У разных видов хвощей наблюдается различное строение побегов. Так у хвоща полевого после рассеивания спор весенние неветвящиеся бесхлорофилльные спороносные побеги отмирают, и на смену им вырастают летние зелёные ассимилирующие побеги. У других видов хвощей спороносные колоски образуются на зелёных ассимилирующих побегах. 4) Ве́ресковые (лат. Ericaceae) Цветки у большинства представителей семейства актиноморфные Околоцветник двойной; наиболее распространён пятичленный план цветка, но встречаются также виды с двух-, трёх-, четырёх- и семичленными цветками. Чашечка обычно сростнолистная, но встречаются виды и с раздельнолистной чашечкой; чашечка нередко остаётся при плодах. Венчик обычно спайнолепестный, реже раздельнолепестный, о 4—5 лепестках. Тычинки и лепестки прикреплены к подпестичному нектарному диску. Тычинок обычно десять, в двух кругах, при этом тычинки в наружнем круге противостоят чашелистикам. Тычинки свободны, редко внизу срастаются с венчиком. Оба круга тычинок развиваются одинаково Плоды разнообразного типа: ягоды, костянки, многосемянные коробочки. Семена мелкие, с обильнымэндоспермом и цилиндрическим, часто очень маленьким зародышем Формула цветка: Билет №38 1. Изучение внутривидовой изменчивости показывает, какого типа процесс дивергенции (по признакам ли вегетативных или репродуктивных органов) идет в настоящее время. Но чем более крупные таксоны мы будем сравнивать, тем как бы дальше в глубь веков будем уходить, и наоборот, переходя от более крупных таксонов к более мелким, будем как бы продвигаться к современности, так как чем крупнее таксон, тем более он древен, чем мельче — тем моложе. Таким образом, сопоставление соподчиненных таксонов дает возможность проследить, как менялась относительная скорость эволюции репродуктивных и вегетативных органов. Так, шлемники делятся на под-роды по признаку строения чашечки и лишь затем подрод Scutellaria — на секции, а дальнейшее деление идет на основании различий в строении вегетативных орагиов. Возможно, в эволюции шлемников вначале преимущественное значение имела изменчивость и дивергенция по форме чашечки, потом же быстрее пошел процесс дивергенции по вегетативным органам. В роде хохлатка, напротив, первые деления проводятся исключительно или преимущественно по признакам вегетативных органов и лишь близкие виды хорошо различаются по цветкам. Поэтому в эволюции хохлаток, видимо, вначале первостепенное значение имела дивергенция по признакам вегетативных органов и лишь с недавнего времени начинает возрастать скорость эволюции цветка. Первые деления орхидных проводятся на основании различий в строении цветка, затем вегетативных органов и затем вновь цветка. Относительная скорость эволюции генеративных и вегетативных органов у орхидных менялась дважды. Род алоэ обладает огромным разнообразием форм роста, разнообразие же в строении цветка у него относительно меньше. У производных эремурусов, напротив, цветки построены относительно вегетативных частей более разнообразно и лишь внутри некоторых секций признаки вегетативных органов приобретают вес. Очевидно, в этой линии развития также дважды менялась относительная скорость эволюции цветков и вегетативного тела, но в порядке, обратном порядку у орхидей. 1 / 3 ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ ПРИЗНАКОВ ВЕГЕТАТИВНЫХ И ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ Если обратиться к первичным типам цветковых-двудольных — раналиевым и сережкоцветиым, —? то можно отметить что разница в строении цветка как между этими группами, тик и внутри них гораздо больше, чем разница в строении вегетативных органов. Если взять даже только бессосудистые ра-налиевые, то видно, что при всем сходстве в строении самих деревьев, разница между их цветками весьма значительна. У дримис плодолистик еще не полностью сомкнутый, а у тро-ходендрон гинецей уже синкарпный. Галлир (Hallier, 1912) и Корнер (Corner, 1949) отметили, что все наиболее примитивные типы раналиевых — большие толстоствольные деревья. Корнер считает этот тип первичным и для однодольных. Такие наиболее примитивные пахикаульные формы представлены как у двудольных, так и однодольных и даже голосеменных, уже целым рядом семейств. Можно поэтому согласиться с ним в том, что у цветковых в течение длительного времени после возникновения дивергенция проходила главным образом по признакам цветка. Особенно это вероятно, если принять во внимание малочисленность популяций первичных цветковых. В этот период образовалась основная масса семейств, но древесный тип строения тела растения не претерпел существенных изменений. Только в середине мела создались условия, позволившие цветковым реализовать огромные преимущества, связанные с их приспособлением к яркому свету (Голенкин, 192,7, Сеня-нинова-Корчагина, 1959). Видимо, приспособление это выработалось до того, как оно проявилось в столь резкой форме. На эту мысль наводит тот факт, что все наиболее примитивные типы раналиевых сосредоточены в трех влажных, не отличающихся особенно ярким солнцем, умеренных областях — Юго-Восточном Китае, Новой Зеландии и Чили. С середины мела началась бурная трансформация форм роста покрытосеменных от деревьев к травам. Скорость эволюции цветка стала значительно отставать от эволюции вегетативных органов. Существенные изменения в строении тела растения стали происходить в пределах одного типа цветка, одного рода. Уже непосредственные потомки примитивных раналиевых дали многочисленные травянистые формы — лютиковые, кувшинковые и другие, чрезвычайно подвинутые в отношении строения вегетативного тела. Параллельной травянистым раналиевым группой среди однодольных являются болот-никовые, представленные большей |