1-51 ответы. 1. Клиническая анатомия полоти носа

Скачать 301.13 Kb. Скачать 301.13 Kb.

|

|

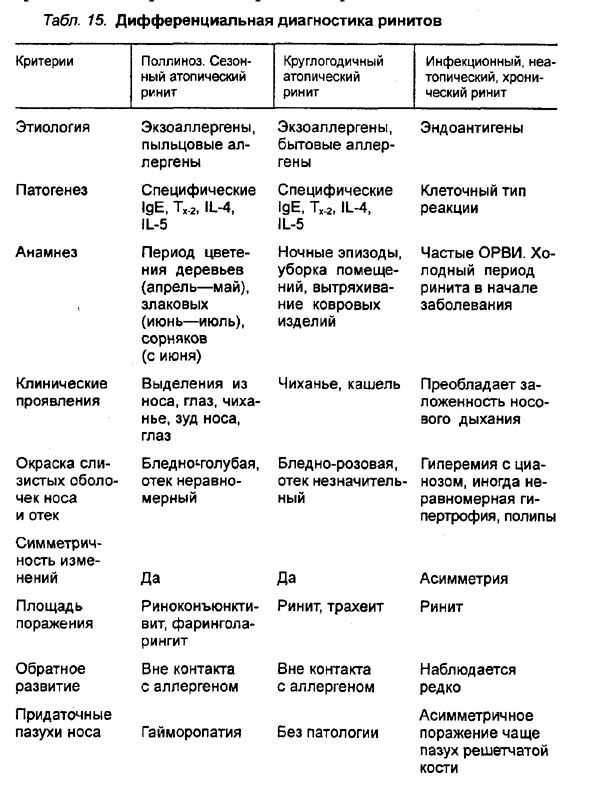

7. Физиология носа и придаточ. пазух. Hoc дыхательная, защитная, резонаторная и обонятельная. Дыхательная (респираторная) функция В норме благодаря горизонтальному расположению ноздрей струя воздуха, входящая в полость носа, поднимается вертикально с переднему концу средней носовой раковины, где делится на два потока, один из которых направляется к носоглотке по среднему носовому ходу, другой - по верхней поверхности средней носовой раковины. У верхнего края хоан эти потоки соединяются. Таким образом, при вдохе воздушная струя совершает дугообразный путь. Степень крутизны подъема воздушной струи зависит от величины угла, образованного нижней губой и подвижной частью перегородки носа, т.е. от расположения ноздрей]. Однако при этом нельзя исключить влияния отрицательного давления в полости носа, образующегося при вдохе, присасывающей способности околоносовых пазух, изменения величины просвета входа в нос, скорости прохождения воздуха через полость носа . В формировании струи вдыхаемого воздуха большое значение имеют носовые раковины, особенно передний конец нижней носовой раковины, при удалении которого резко изменяется траектория прохождения воздуха. Раковины же способствуют образованию завихрений воздуха (турбулентному его движению). Выдыхаемый из организма воздух идет через хоаны. Достигая заднего конца средней носовой раковины, он делится на два потока, один из которых идет по тому же пути, что и вдыхаемый воздух, другой - по среднему носовому ходу. При выдохе часть воздуха попадает в обонятельную область. Вдыхаемый воздух не проникает в околоносовые пазухи, что обусловлено анатомическими особенностями расположения их входных отверстий относительно направления основного потока воздуха. Воздушная циркуляция в пазухах ввязана с проникновением в них выдыхаемого воздуха, проходящего через рол ость носа под повышенным давлением. Этот воздух Согрет, очищен и увлажнен в организме человека. Защитная функция носа связана непосредственно с дыхательной функцией и осуществляется различными механизмами. Особенно большое значение имеют рефлекторные реакции, возникающие в связи с адекватным раздражением слизистой оболочки носа воздушной струей. Раздражителями рецепторных окончаний в этом случае могут быть изменения давления воздушной струи, химический состав, температура, влажность, запыленность и другие свойства воздуха. Возникающие при раздражении слизистой оболочки рефлексы реализуются через афферентные системы тройничного, симпатического, парасимпатического и обонятельного нервов. Рецепторы слизистой оболочки носа не только воспринимают механическое воздействие воздушной среды, но и обладают определенной чувствительностью к углекислому газу, добавление которого к вдыхаемому воздуху вызывает углубление и замедление дыхательных движений. Раздражающее действие на рецепторы верхних дыхательных путей оказывает и температура вдыхаемого воздуха, как теплого, так и холодного. Немаловажное значение для рефлексогенного действия воздушной струи имеет ее влажность. При этом рецепторы приобретают повышенную чувствительность к воздействию давления воздуха. Особенно ярко выражено защитное свойство дыхательных рефлексов при неадекватном раздражении слизистой оболочки носа, как механическом, так и химическом. Такие рефлексы предупреждают проникновение патогенных агентов в глубжележащие отделы дыхательного тракта. Значительно выраженное рефлекторное нарушение дыхания наблюдается при действии химических раздражителей. При попадании их на слизистую оболочку происходит остановка дыхания, которая, возможно, связана с развитием тонического возбуждения дыхательных мышц При этом рефлекторно наступает сужение или полное закрытие голосовой щели защитная реакция слизистой оболочки полости носа, проявляющаяся в виде чиханья и носового кашля, возникающих при попадании в полость носа механических раздражителей, содержащихся во вдыхаемом воздухе либо при изменении его химического состава. К защитным реакциям следует отнести и слезотечение, которое рефлекторно развивается при воздействии на слизистую оболочку неадекватных раздражителей. Слеза, поступающая в полость носа через носослезный канал, способствует усилению секреции слизистых желез, а также нейтрализации и выведению из полости носа раздражающих веществ. В механическом удалении взвешенных во вдыхаемом воздухе веществ важную роль играет мерцательный эпителий слизистой оболочки полости носа. При колебании ресничек, направленном от входа в нос к носоглотке, происходит перемещение частичек, попавших в полость носа. Часть более крупных пылевых частиц задерживается в области преддверия носа волосками (vibrissae), а если взвешенные в воздухе пылевые частицы все же попадают в полость носа, то удаляются из нее со слизью при чиханье или сморкании. В формировании отделяемого полости носа принимают участие слизистые железы, бокаловидные клетки и лимфа, проникающая в полость носа через межэпителиальные пространства. К защитным механизмам полости носа можно отнести и согревание поступающего через нос воздуха, которое осуществляется рефлекторным путем. При этом раздражение окончаний тройничного нерва передается к центрам, расположенным в продолговатом мозге, откуда через парасимпатические центры импульс поступает в полость носа, в результате чего происходят расширение сосудов слизистой оболочки носа и замедление дыхания. Воздух, поступающий в организм через полость носа, в значительной степени обезвреживается. Это происходит благодаря наличию в носовой слизи бактерицидных веществ (лизоцима, муцина, инхибина и др.), а также поглотительной способности гистиоцитарных элементов слизистой оболочки, фагоцитирующих микробные клетки. Резонаторная функция полости носа обеспечивается наличием воздухоносных полостей (полость носа, околоносовые пазухи). Неодинаковый размер этих полостей способствует усилению тонов голоса различной частоты. Считают, что низкие тоны резонируются воздушными полостями большого объема (полость носа, верхнечелюстные пазухи), а высокие тоны - маленькими полостями (пазухи решетчатой кости, клиновидной и лобной пазухи). У разных лиц объем полости носа и пазух неодинаков, поэтому усиление и окраска звука (тембр) различны. Обонятельная функция осуществляется благодаря наличию специфического обонятельного эпителия в обонятельной области полости носа. Обонятельный нерв относится к химическим рецепторам. Для восприятия запаха различных веществ в норме необходим ряд условий, прежде всего поступление воздуха, содержащего пахучее вещество, в обонятельную щель, куда при нормальном (нефорсированном) дыхании воздух, как правило, не попадает. Обычно в обонятельную щель пахучие вещества доходят медленно за счет диффузии воздуха. Необходимым условием восприятия запаха является движение воздуха в носовой полости. При неподвижном воздухе пахучие вещества не воспринимаются, вследствие чего не возникает обонятельного ощущения. Обонятельное ощущение зависит также от летучести пахучего вещества, его способности к диффузии, легкости адсорбции на поверхности водных мембран и растворимости в липоидных тканях обонятельного нерва в подкорковые и корковые центры. 8. Восполениие пазух ноа в возрастном аспекте. Синусит – острое или хроническое воспаление придаточных пазух носа. Различают: гайморит – воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной (гайморова) пазухи; фронтит – воспаление лобной пазухи; этмоидит – воспаление в клетках решётчатого лабиринта и сфеноидит – воспаление в клиновидной пазухе. Заболевание может быть односторонним или двусторонним, с вовлечением в процесс какой-нибудь одной пазухи или поражением всех придаточных пазух носа с одной или обеих сторон – так называемый пансинусит. При остром гайморите слизистая оболочка верхнечелюстных пазух воспалена, отечна. В полости секрет может отсутствовать. Это наблюдается при отечной форме. Секрет может быть слизистым при катаральном гайморите или гнойным - при гнойном гайморите. При хроническом воспалении возможно перерождение слизистой оболочки и образование полипов, которые из пазухи проникают в носовую полость. Это характерно для полипозной, или гнойно-полипозной, формы. У детей она встречается редко. Такие же изменения наблюдаются и в полости носа. Описанные формы являются разными стадиями синусита. Форма синусита зависит от срока его существования. В начальном периоде болезни это отечная или катаральная формы, в более запущенных случаях - гнойный синусит.Этмоидит почти всегда возникает вместе с гайморитом. В клетках решетчатого лабиринта присутствуют такие же изменения - отечные, катаральные, гнойные и полипозные. На рентгенограмме область клеток решетчатого лабиринта затемнена. В носу определяются такие же изменения - отделяемое, отек и покраснение слизистой оболочки.Воспаление лобной пазухи (фронтит) у детей встречается относительно редко. Это связано с поздним формированием лобных пазух, а пока их нет, воспаление в них не развивается. Изолированный фронтит обычно не наблюдается, он всегда сопровождается гаймороэтмоидитом. В связи с этим течение болезни тяжелое, часто наблюдаются головные боли и боли в области глаза.Несколько чаще встречается воспаление клиновидных пазух (сфеноидит), хотя диагностировать его очень трудно - выявление возможно только с помощью компьютерной томографии. Не обнаруженное в клиновидной пазухе воспаление может вызвать очень серьезные осложнения - со стороны органа зрения (снижение зрения вплоть до полной слепоты), мозговых оболочек и центральной нервной системы.При отечной форме синусита возможно образование кисты. 9. Диф. диаг-ка воспалительных и аллергических заболеваний.  10. Этмоидит у детей, симптомы и лечение этмоидита. Решетчатые клетки при рождении ребенка уже сформированы, но лобная пазуха образуется только после врастания слизистой оболочки решетчатой клетки в лобную кость при одновременном рассасывании спонгиозного вещества. Обычно этот процесс происходит у человека около 3-летнего возраста. Отсюда следует такой вывод: у ребенка до 3 лет этмоидит изолированный; после 3 лет заболевание может захватить одновременно и лобную пазуху. Иногда в воспалении участвуют все ячейки решетчатой кости; часто заболевает одна группа клеток - передняя или задняя - так называемый передний или задний этмоидит. Воспаление клеток решетчатой кости встречается у детей уже через несколько дней после рождения (собственные наблюдения). Симптомы. У ребенка после резко выраженного насморка, при плохом самочувствии и высокой температуре начинает припухать верхнее веко, глаз закрывается или полузакрыт; верхневнутренний угол глазницы сглаживается, и глазное яблоко несколько смещается вперед и наружу, иногда и вниз; лобный отросток верхней челюсти, кости носа болезненны при пальпации, но боли главным образом сосредоточены у внутреннего угла глазницы, к которому ребенок не позволяет прикоснуться (периостит). Часто присоединяется рвота и диарея. У детей старшего возраста припухание верхнего века наблюдается не столь часто, так же как и смещение глазного яблока, но, кроме боли, у них наблюдается потеря обоняния на больной стороне. При легком течении процесса все эти явления начинают постепенно уменьшаться; при тяжелом течении может образоваться у внутреннего угла глазницы свищевой ход; после этого все острые явления резко идут на убыль. Процесс, однако, может перейти в подострую и хроническую форму. Диагноз ставят на основании риноскопии и рентгенографии. При риноскопическом исследовании обнаруживают отечность слизистой оболочки средней раковины и всего среднего носового хода, обильные выделения, часто гной под средней раковиной или в верхнем носовом ходе в обонятельной щели; наличие гноя под средней раковиной указывает напереднийэтмоидит, наличие гноя в обонятельной щели - на воспаление заднего решетчатого лабиринта. Этмоидиты бывают открытые или закрытые (латентные). При открытых этмоидитах в носу есть выделения, при закрытых их нет. При закрытыхэтмоидитах характерен такой субъективный признак, как боль у внутреннего угла глаза, отек верхнего века. Важное значение имеет рентгенограмма: при любом этмоидите видно затемнение на стороне процесса. Острые передние этмоидиты у детей раннего возраста большей частью имеют доброкачественное течение. У детей в старшем возрасте острыеэтмоидиты протекают менее благоприятно и довольно часто переходят в хронические. При хроническихэтмоидитах нередко в среднем носовом ходе диагностируются полипы. Задние этмоидиты могут вызвать ретробульбарные осложнения. Лечение этмоидита. Применение сосудосуживающих препаратов обычно улучшает отток из этмоидальных клеток и улучшает местные и общие явления. Кроме того, рекомендуется та же тепловая терапия, что и при острых воспалениях верхнечелюстной пазухи. Если, однако, болезнь не уступает консервативному лечению и процесс переходит в хронический или образуется фистула, приходится прибегать к оперативному вмешательству. В младшем детском возрасте рекомендуется экстраназальное вскрытие лабиринта, в старшем должно быть испробовано эндоназальное вскрытие решетчатых клеток. Экстраназальная операция состоит в разрезе мягких тканей до кости по внутренней половине надбровной дуги (у внутреннего угла глазницы), отсепаровании мягких частей и вскрытии решетчатых клеток после удаления верхней части processusfrontalismaxillae. Эндоназальное вскрытие производят под местной анестезией; ребенок во время операции должен сидеть. Этим путем можно вскрыть решетчатый лабиринт частично или полностью в зависимости от характера и степени поражения. Если резко гипертрофированная средняя носовая раковина мешает оттоку экссудата из решетчатых клеток, приходится делать резекцию гипертрофированного участка: надрезают полукруглыми ножницами передний конец средней раковины у места его прикрепления, затем на мобилизованную часть раковины накладывают петлю для ампутации. При резко выраженной conchabullosa передний раздутый конец средней раковины расщепляют по передненижнему краю и раздваивают на две пластинки. Наружную пластинку удаляют, а внутреннюю подгибают в сторону наружной стенки носа; таким образом, в этом участке полости носа создаются близкие к нормальным анатомические отношения. В других случаях можно временно сместить среднюю раковину к носовой перегородке, заведя длинное носовое зеркало под среднюю раковину и раскрыв, вскрывать пораженные клетки узким конхотомом до тех пор, пока не будет ощущения при манипуляциях инструментом здоровых костных стенок решетчатого лабиринта. Для вскрытия передних решетчатых клеток пользуются загнутым кпереди конхотомом или соответственно изогнутой ложечкой Преображенского. По окончании операции нужно очистить нос от сгустков крови, среднюю раковину привести в нормальное положение и носовую полость рыхло тампонировать, чтобы не вызвать застойных явлений в области основания черепа. Более радикальное удаление патологических очагов лабиринта может быть достигнуто следующей операцией. На боковой стенке носовой полости узким длинным скальпелем выкраивают тремя разрезами мукозно-периостальный лоскут: первый разрез проводят снизу вверх вдоль переднего конца средней раковины до носового свода; второй разрез идет параллельно своду носа; параллельным первому разрезу является третий разрез, доходящий до переднего конца нижней раковины. Распатором лоскут отсепаровывают книзу. Далее длинным узким долотом сбивают частично лобный отросток верхней челюсти. Передние клетки решетчатой кости удаляют двойными ложкообразными щипцами. По окончании операции очищают раневую поверхность и кладут лоскут на место, удерживая его мелкими тампонами, пропитанными стерильным вазелиновым маслом. Эндоназальное вскрытие лобной пазухи требует предварительного образования лоскута слизистой оболочки соответственно положению дна лобной пазухи, как это указано при эндоназальном вскрытии передних решетчатых клеток. Затем вскрывают передние решетчатые клетки. Если они сильно развиты и занимают обширную часть дна лобной пазухи, удаление их сразу открывает доступ в лобную пазуху и позволяет проникнуть туда пуговчатым зондом или узкой лобной ложкой. Иногда приходится с помощью долота сносить мелкими стружками костный массив дна лобной пазухи. К концу операции образуется широкий желоб, соединяющий лобную пазуху с носовой полостью, лоскут кладут на прежнее место и удерживают тампонами, удаляемыми через 24-48 часов. 11. Вазомоторный ринит. Различают две формы вазомоторного ринита: аллергическую и нейровегетативную. В этиологии аллергической формы решающую роль играет аллерген — вещество, к которому имеется повышенная чувствительность (сенсибилизация) организма. Попадание такого вещества на слизистую оболочку верхних дыхательных путей и всасывание его немедленно вызывают приступ ринита. В возникновении нейровегетативной формы ринита имеют значение органические и функциональные изменения нервной системы, часто гипоталамуса, расстройства эндокринной функции. Аллергический ринит может быть сезонный и постоянный. Сезонная форма обычно связана с пыльцой цветущих растений, поэтому она часто называется сенной лихорадкой. Сезонная аллергическая форма вазомоторного ринита повторяется у больных ежегодно в одно и то же время в период цветения какого-то одного, а иногда и нескольких растений. Увеличение числа аллергенов удлиняет течение сезонного аллергического ринита, а длительные и многократные обострения ринита с нарушением вазомоторных механизмов слизистой оболочки носа способствуют переходу сезонной формы заболевания в постоянную. Постоянная форма аллергического ринита обычно обусловлена различными веществами (аллергены), с которыми человек постоянно контактирует, например домашняя пыль, шерсть животных, перо подушек, бумажная пыль, пищевые продукты. Сенсибилизация нередко возникает одновременно к нескольким аллергенам, Нейровегетативная форма вазомоторного ринита имеет в своей основе нарушение нервных механизмов, обусловливающих нормальную физиологию носа, в результате чего обычные раздражители вызывают гиперергические реакции слизистой оболочки носа. Клиническая картина. Основными симптомами обеих форм вазомоторного ринита являются пароксизмальное чиханье, сопровождающееся носовой гидрореей и затруднением носового дыхания. Эта триада симптомов в той или иной мере выражена всегда. Чиханье обычно связано с появлением зуда в носу, а иногда и в полости рта и глотки; отделяемое из носа (гидрорея) бывает обильным, водянистым или слизистым, затруднение носового дыхания обусловлено набуханием слизистой оболочки, в основном нижних и средних носовых раковин. Риноскопическими признаками обеих форм вазомоторного ринита являются отечность и бледность слизистой оболочки, синюшные или белые пятна на ней. Нередко аллергический ринит сопровождается образованием полипов, обычно в области решетчатого лабиринта. Для аллергической формы заболевания характерно увеличение количества эозинофилов в крови и появление их в носовой слизи, хотя выраженность этих признаков вариабельна. Общее состояние больного при вазомоторном рините существенно не страдает, однако в большей или меньшей степени выраженное отделяемое из носа, постоянное затруднение носового дыхания, часто понижение обонянии (гипосмия) довольно тягостны, ухудшают самочувствие, нарушают трудоспособность. Лечение. При аллергической форме вазомоторного ринита сле дует начинать с разработки индивидуальных мер защиты больного от попадания в его организм аллергена. исключение.из обихода тех продуктов питания и др., а также элиминация гнойного очага при микробной аллергии. Лечение, как правило, комплексное: специфическая и нсспецифическаягипосенсибилшация, местные методы, включая хирургические, и воздействие на нервную систему. Специфическаягипосенсибилизаиия применима лишь в тех случаях, когда точно определен аллерген, вызывающий заболевание. Найденный аллерген приготовляют в больших разведениях и микродозами, постепенно увеличивая их, вводят больному подкожно или эндоназально на слизистую оболочку носа ежедневно в течение нескольких недель. Такое введение аллергена позволяет организму выработать к нему защитные блокирующие антитела, что в различной степени снижает сенсибилизацию к данному аллергену. Специфическаягипосенсибилизация менее эффективна при полиаллергии и вообще неприменима в случаях, когда не удается выявить аллерген. Методы неспецифической гипосенсибилизации используются как при аллергической, так и при вазомоторной формах ринита и включают применение антигистаминных препаратов (димедрол, та-вегил, диазолин, фенкорол, задитен и др.), гормональных средств {гидрокортизон, преднизон, преднизолон. дексаметазон и др.), гис-таминовуюгипосенсибилизацию, проводимую по тому же принципу, что и специфическая гипосенсибилизация. Назначение местных гормональных средств осуществляется при недостаточной эффективности других методов лечения. Целесообразно также назначать препараты кальция, серы, витамины. При этом нужно учитывать, что практически любой препарат может стать аллергеном, особенно при длительном его применении. При обеих формах вазомоторного ринита применяют местные методы лечения, включающие эндоназальные новокаиновые блокады, внутри слизистое введение кортикостероидов, прижигание рефлексогенных зон слизистой оболочки носа крепкими кислотами, ляписом, внутриносовую физиотерапию, склерозирующую терапию, вливание в нос вяжущих препаратов. Местное применение сосудосуживающих капель в нос при вазомоторном рините оказывает отрицательное влияние на течение заболевания, особенно при длительном их употреблении, однако больные обычно стремятся применять эти капли, поскольку это дает кратковременное улучшение носового дыхания. Необходимо разъяснять вред длительного применения сосудосуживающих капель и вместо них на краткий период назначать для вливания в каждую половину носа один из таких препаратов, как 3% раствор колларгола, 2% раствор преднизолона или гидрокортизона, 1% раствор димедрола. Внутриносовая блокада производится I или 1% раствором новокаина, который инъецируют по 2 мл в слизистую оболочку передних концов нижних носовых раковин. Предварительно с целью анестезии место вкола смазывают 1 % раствором днкаина или 5% раствором кокаина. Блокады делают один раз а 3 дня; всего 10 блокад на курс лечения. При аллергической форме ринита к 2 мл 2% раствора новокаина добавляют 1 мл \% раствора димедрола и этот состав вводят в слизистую оболочку каждой нижней носовой раковины. Блокады можно делать и в другие рефлексогенные зоны носа: в боковую стенку носа впереди переднего конца средней раковины, в заднюю треть нижних носовых раковин, в область aggernasi средней носовой раковины, но не в толщу слизистой оболочки, а в поверхностный ее слой. При аллергических формах вазомоторного ринита в начале заболевания или в целях предупреждения очередного обострения применяется препарат вилозен, обладающий иммуномодулирующей активностью. Наиболее распространенным методом физиотерапии при вазомоторном рините является электрофорез различных лекарственных веществ. Чаще других применяется эндоназальный электрофорез 5% раствора хлорида кальция, в который можно добавлять 1% раствор димедрола Хороший лечебный эффект дает эндоназальныйфонофорез гидрокортизона с помощью ультразвукового генератора (аппарата Луч-2). Выраженное положительное действие оказывает магнито-терапия; эластические магнитофоры с определенной силой магнитного действия укладывают на спинку носа Вазомоторный ринит нередко сопровождается ухудшением общего состояния, нарушением сна, некоторым истощением нервной системы. В этих случаях целесообразна иглотерапия, которая оказывает непосредственное симптоматическое влияние на течение вазомоторного ринита и, кроме того, улучшает самочувствие, нормализует состояние центральной нервной системы. Длительное течение вазомоторного ринита часто обусловливает значительное увеличение объема носовых раковин, образование полипов и постоянное затруднение носового дыхания. Наиболее рациональной тактикой при этом является оперативное вмешательство: подслизистая вазотомия нижних носовых раковин, щадящая нижняя конхотомия, полипотомия, а также криохирургия. В общем плане лечения и профилактики вазомоторного ринита следует учитывать необходимость излечения острых и хронических инфекций, особенно в полости рта, глотки, околоносовых пазух. Большое значение имеет закаливание организма, которое относится по существу к лечебнымфаторам. Все эти мероприятия, осуществленные своевременно, являются и профилактикой вазомоторного ринита. |