Общие принципы обследования и диагностики травматологических больных. Травмотология. 1. введение глава основные определения и понятия в травматологии и ортопедии

Скачать 1.34 Mb. Скачать 1.34 Mb.

|

|

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ Оглавление 1. ВВЕДЕНИЕ 2. Глава 1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 3. Глава 2. КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИМИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 4. Глава 3. ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ КОНЕЧНОСТЕЙ 5. Глава 4. ИЗМЕРЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ 6. Глава 5. ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА ДВИЖЕНИЙ В СУСТАВАХ 7. Глава 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 8. Глава 7. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВВЕДЕНИЕ В течение последних десятилетий уровень травматизма в России, как и в большинстве стран мира, постоянно возрастает. Ежегодно в нашей стране свыше 13 млн человек получают травмы. По данным Центрального института травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова (С.П. Миронов, В.В. Троценко, 2006), отслеживающего состояние травматизма в Российской Федерации, в структуре зарегистрированной заболеваемости травмы вышли на четвертое место, а среди причин смертности - на второе. Показатель травматизма в среднем по стране составил у взрослых 89, у детей 99, а у подростков 113 на 1000 человек соответствующего населения. Многие травмы относятся к управляемым причинам смертности, заболеваемости и инвалидизации, их ранняя диагностика, своевременное эффективное лечение и профилактика способны улучшить показатели здоровья в этой группе заболеваний/состояний. На VIII съезде травматологов-ортопедов России (2006) было подчеркнуто, что специализированная амбулаторно-поликлиническая служба не обеспечивает в полной мере возложенные на нее функции. Практическая недоступность оказания специализированной ортопедической помощи пациентам с заболеваниями костно-мышечной системы привела к тому, что более 30% больных с установленным впервые диагнозом имеют выраженную стадию заболевания. Первичная инвалидность вследствие травм и заболеваний опорно-двигательной системы занимает третье место после болезней органов кровообращения и злокачественных новообразований. В значительной степени способствовать улучшению ситуации призван возрождаемый в России институт «семейного врача», или врача общей практики. Семейный врач, базируясь на старых российских принципах земской медицины, но вооруженный современными медицинскими технологиями, интернетом и средствами мобильной связи, берет на себя функции первичного звена, оказывая в простых случаях первую помощь при травмах, выявляя начальные стадии заболевания опорно-двигательной системы, определяя необходимость консультации ортопеда-травматолога. Семейный врач, находясь рядом с пациентом в течение всего заболевания, по сути дела проводит диспансерное наблюдение, контролируя выполнение назначений «узкого» специалиста и своевременное обращение к нему за повторными консультациями. При оказании первичной медицинской помощи при различных травмах ВОП целесообразно выделять несколько этапов: домашний, поликлинический, стационарный, этап послестационарного ведения пациентов, этап паллиативной помощи. На домашнем этапе ВОП может с успехом диагностировать и лечить ушибы элементов опорно-двигательного аппарата, исключая ушибы внутренних органов (головной мозг, печень, сердце и др.), ссадины, поверхностные раны кожи и подкожной клетчатки в пределах 3-5 см, растяжения связок, мышц, сухожилий и даже их частичные разрывы. Под наблюдением и контролем ВОП возможно лечение в домашних условиях пациентов с сотрясением головного мозга I степени, что ранее категорически исключалось. Решение о лечении на домашнем либо амбулаторном этапе ВОП принимает в отношении пациентов с переломами хирургической шейки плеча, переломами головки лучевой кости и венечного отростка локтевой, лучевой костей в типичном месте, переломами 1-2 фаланг пальцев кисти и стопы, переломами 1-2 пястных и плюсневых костей, переломами ребер при условии, что все эти повреждения не имеют смещения костных отломков. На протяжении курса лечения пациент обращается в поликлинику либо отделение (офис) ОВП для рентгенологической диагностики и контроля, проведения необходимых манипуляций. ВОП контролирует амбулаторное лечение пациентов в условиях травмпункта с переломами хирургической шейки плеча, переломами головки лучевой кости и венечного отростка локтевой, лучевой костей в типичном месте, переломами 1-2 фаланг пальцев кисти и стопы, переломами 1-2 пястных и плюсневых костей, переломами ребер со смещением костных отломков, с переломами ключицы, костей запястья и предплюсны, отростков и тела лопатки, вывихами всех сегментов скелета, за исключением вывихов позвонков, бедра, голени и костей предплюсны. В амбулаторных условиях осуществляется первичная хирургическая обработка ран после исключения черепно-мозговой травмы, а также допустимо наложение швов на поврежденные сухожилия разгибателей I-II пальцев кисти и стопы.

ВОП должен уметь диагностировать, своевременно оказать квалифицированную медицинскую помощь, оформить направление на срочную госпитализацию для пациентов с травмами головы и позвоночника, таза, плеча, предплечья, бедра и голени, ожогами и отморожениями II-IV степени, повреждениями внутренних органов, вывихами бедра, голени, позвоночника и таза, множественными и сочетанными травмами. В последующем он устанавливает контакт с лечащим врачом стационара и контролирует течение травматической болезни своего пациента. Наиболее сложный и ответственный этап представляют постгоспитальное ведение и реабилитация пациентов в течение продолжительного времени (месяцы, годы). В этих условиях ВОП осуществляет уход за гипсовыми повязками, перевязки у больных с наложенными аппаратами внешней фиксации и незажившими ранами, использует возможные физиопроцедуры, контролирует проведение комплекса общеукрепляющей и специальной лечебной гимнастики. Существенную роль в ускорении выздоровления играет создание у пациента позитивного настроя, обеспечение хорошего ухода и правильного режима питания. Паллиативная помощь оказывается пациентам с тяжелыми травмами позвоночника с повреждением спинного мозга, сопровождающимся тетраплегией и нарушением функции тазовых органов; больным с патологическими переломами в зонах метастазирования неоперабельных опухолей, переломами, осложняющими течение тяжелого спастического паралича, патологической ломкости костей. Паллиативная терапия и уход оказывается также лицам с болезнью Альцгеймера, Пика, паркинсонизмом, старческой деменцией. Таким образом, врач общей практики должен обладать знаниями и практическими методами обследования ортопедо-травматологических больных, различать норму и патологию опорно-двигательной системы, знать наиболее распространенные ортопедические заболевания, уметь оказать первую помощь и провести самостоятельное лечение при простых травмах. Предлагаемый практикум предназначен для решения поставленных задач.

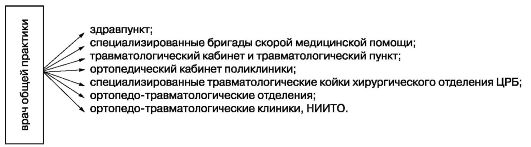

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ Травматология (от греч. trauma - повреждение и logos - наука) - раздел клинической медицины, изучающий патогенез механических повреждений опорнодвигательной системы и разрабатывающий методы их диагностики, лечения и профилактики. Символика специальности - изогнутое дерево, фиксированное к внешней опоре, - предложенная в 1744 г. профессором Парижского университета Николаем Андри, остается и сегодня признанной во всем мире (рис. 1). Ему же принадлежит не очень логичный, но принятый мировым сообществом врачей термин «ортопедия». Основными звеньями ортопедо-травматологической службы, где осуществляют первую помощь, лечение и наблюдение за больными, а также разработку новых методов диагностики и лечения, являются:  Врач общей практики может иметь связь со всеми подразделениями службы, но основными звеньями прямого контакта должны быть травматологический и ортопедический кабинеты поликлиники или травматологический пункт. Травматическая болезнь - структурные и функциональные нарушения гомеостаза организма, вызванные механическими повреждениями, либо сочетанием их с иным экзогенным воздействием. Травма - воздействие внешних факторов (механических, химических, термических и т.п.) на организм, приводящее к морфологическим и функциональным нарушениям тканей. Острая травма - одномоментное повреждающее воздействие внешних (внешнего) факторов (фактора).  Рис. 1. Рисунок выпрямляемого дерева из книги Андри, ставший эмблемой ортопедии, а затем и травматологии

Хроническая травма - повреждение, возникающее в результате постоянных и многократных малоинтенсивных воздействий одного и того же травмирующего агента. Ушиб (contusio) - закрытое повреждение мягких тканей, возникшее в месте кратковременного воздействия травмирующего агента, сопровождающееся кровоизлиянием при сохранении анатомической целостности ушибленного органа. Растяжение (distorsio) - разрыв некоторых волокон эластических тканей (мышцы, сухожилия, связки), вызванный силой в виде тяги, не нарушающий анатомической непрерывности органа. Разрыв (ruptura) - нарушение анатомической целостности тканей, вызванное силой в виде тяги. Раздавливание, размозжение (conquassatio) - нарушение анатомической и структуральной целостности тканей, вызванное прямым воздействием травмирующей силы. Синдром длительного сдавления - массивное длительное сдавление мягких тканей или магистральных сосудов конечностей, вызывающее специфическую травматическую болезнь организма. Вывих (luxatio) - стойкое полное разобщение (инконгруентность) суставных поверхностей, подвывих - частичная инконгруентность. Перелом (fracturae) - нарушение целостности костной ткани. Глава 2. КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИМИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ Жалобы Жалоба - это словесно сформулированная неудовлетворенность пациента своим здоровьем, выраженная в субъективных ощущениях. Выявление жалоб врачом должно быть активным, с наводящими вопросами, особенно касающимися изменениями субъективных ощущений при перемене положения тела больного или при различных движениях. Анамнез заболевания Анамнез заболевания выясняется по общепринятой схеме, которая в обобщенном виде может уложиться в две группы вопросов. • Где, когда, как и почему (по мнению пациента) произошла травма или возникло заболевание?

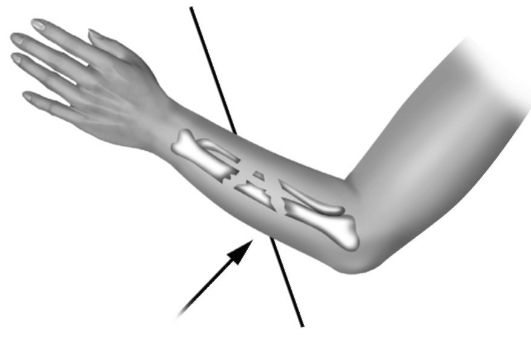

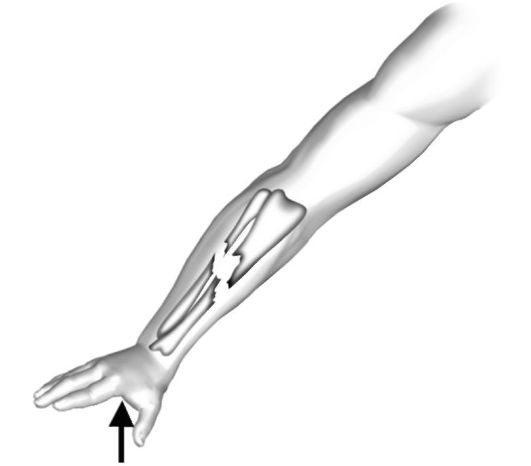

• Кто, когда, как и с каким результатом оказывал помощь до момента обследования? При расспросе пострадавшего с травмой особое внимание необходимо обратить на вопрос из первой группы «как?», ибо именно он объясняет механизм травмы. Под механизмом травмы понимают биомеханическое распределение сил травмирующего агента, приводящее к тому или иному повреждению. Различают прямой механизм травмы, когда повреждение возникает в месте приложения травмирующей силы, и непрямой механизм травмы - повреждение возникает в отдалении от места приложения травмирующей силы в результате передающихся по опорно-двигательной системе нагрузок (рис.2,3). В практическом плане понимание механизма травмы позволяет предположить локализацию повреждения и его особенности на этапе сбора анамнеза.  Рис. 2. Оскольчатый перелом обеих костей голени при прямом механизме травмы  Рис. 3. Косой перелом большеберцовой кости при непрямом механизме травмы Анамнез жизни Анамнез жизни выясняют по общей схеме. Особое внимание следует уделить врожденным заболеваниям, заболеваниям, поражающим опорно-двигательную систему, опухолям, социальному статусу и профессиональной деятельности пациента. При необходимости следует обследовать ближайших родственников больного. Осмотр Здесь и ниже речь пойдет об обследовании места повреждения (общее объективное исследование не входит в нашу задачу). Главным общим правилом осмотра является обнажение пациента и сравнительное исследование симметричной конечности или участка тела. Осмотр проводят с учетом жалоб и механизма повреждения. Одни жалобы могут сосредоточить врача только на локализацию доминирующего болевого симптома; механизм травмы позволит акцентировать внимание и на другие места возможного повреждения.

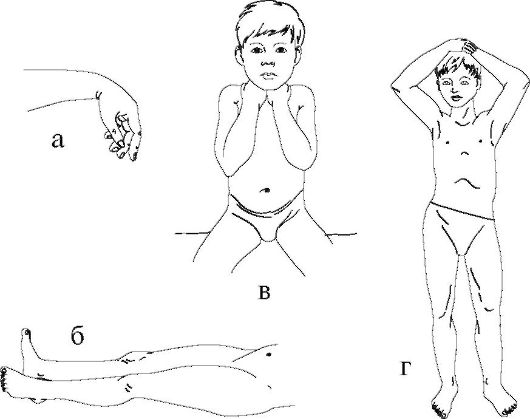

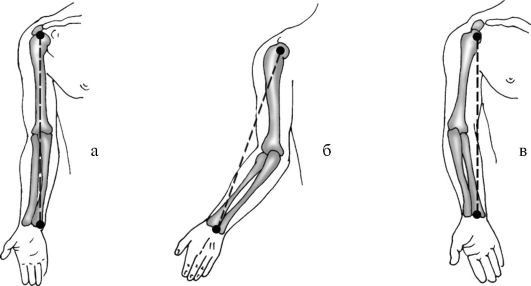

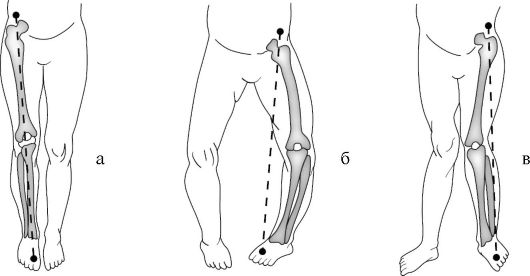

В результате осмотра определяется положение тела или конечности, симметричность участков тела и ось конечности, деформации, цвет и состояние кожных покровов, наличие отека, гипер- и (или) атрофия тканей. Положение тела и конечностей. Различают три вида положений: активное, пассивное и вынужденное (рис.4).  Рис. 4. Положение тела и конечности. а - пассивное положение при параличе лучевого нерва; б - пассивная наружная ротация ноги при переломе шейки бедренной кости; в - вынужденное положение пациента с туберкулезным спондилитом шейного отдела; г - вынужденный перекос таза при укорочении нижней конечности Активное положение предусматривает произвольное его изменение в любое время по желанию пациента. Пассивное положение обусловлено невозможностью произвольного активного изменения положения тела или конечности в результате, чаще всего, отсутствия мышечной активности центрального или периферического генеза, например нижняя параплегия при повреждении спинного мозга или пассивное положение стопы при повреждении малоберцового нерва. Вынужденное положение связано с произвольной установкой, выбранной пациентом. Такая позиция является максимально щадящей, максимально устраняет болевой синдром, компенсирует или разгружает патологический измененный участок опорно-двигательной системы. Определение оси конечности. Изменение оси конечности определяют в двух плоскостях: фронтальной и сагиттальной. Во фронтальной плоскости анатомические оси сегментов не совпадают с осью всей конечности, поэтому важно знать костные ориентиры, через которые проходит ось конечности в норме и диапазон нормальных угловых отклонений. В норме ось верхней конечности проходит через центр головки плечевой кости, головку лучевой и головку локтевой кости (рис. 5а). Ось предплечья относительно плеча имеет легкое физиологическое отклонение кнаружи (вальгусное отклонение). В норме вальгусное отклонение предплечья у мужчин может достигать 10°, у женщин - 15°. Увеличение этого угла свидетельствует о патологии - вальгусная деформация, или cubitus valgus (рис.5б); уменьшение кубитального угла до отрицательных значений указывают на варусную деформацию, или cubitus varus (рис.5 в).  Рис.5. Положение оси верхней конечности. а - норма; б - вальгусная деформация; в - варусная деформация Нормальная ось нижней конечности соединяет переднюю верхнюю ось подвздошной кости, внутренний край надколенника и первый межпальцевой промежуток стопы (рис.6а). Анатомическая ось голени отклонена от анатомической оси бедра кнаружи, образуя в норме угол, равный 7-8°. Увеличение этого угла говорит о вальгусной деформации конечности или genu valgum (рис. 6б), уменьшение до отрицательных значений - о варусной деформации или genu varum (рис. 6в).  Рис. 6. Положение оси нижней конечности. а - норма; б - вальгусная деформация; в - варусная деформация Изменение оси конечности может быть признаком системного заболевания, следствием локального заболевания или травмы конечности. Изменение оси может давать только косметический дефект без нарушения функции конечности, но если такое искривление приносит эстетический и психологический дискомфорт пациенту, это требует обсуждения с ортопедом. При осмотре кожи обращают внимание на ее цвет (кровоподтеки, гиперемия, бледность, цианоз), наличие ран и рубцов. Выявление деформаций, укорочения или удлинения, отека, гиперили атрофии тканей требует уточнения степени выраженности путем измерения. Пальпация Пальпация является важнейшим приемом обследования, дополняющим и продолжающим визуальный осмотр пациента. Пальпация по всем правилам пропедевтики должна вначале быть поверхностной и начинаться с заведомо интактной зоны, ощущения сравниваются на симметричных здоровых участках тела. Добрые, теплые и опрятные руки врача помимо дополнительной информации сенсорно создают особый доверительный контакт с больным. Методом поверхностной пальпации определяют температуру кожных покровов, сухость или влажность, подвижность, эластичность и чувствительность кожи. Локальное повышение температуры свидетельствует о воспалении неинфекционного (например, травматического) или инфекционного генеза. Местное понижение температуры, если оно не связано с экзогенным воздействием, указывает на нарушение кровоснабжения этой области. Изменение гидрофильности и эластичности кожи косвенно может указывать на изменение трофики исследуемой области.

Изучение тактильной и глубокой чувствительности кожи проводят путем поглаживания, надавливания и уточняют покалыванием симметричных участков тела. Нарушение чувствительности (гипер-, гипо-, анестезия) свидетельствует о том или ином повреждении периферических нервов, или заболеваниях, связанных с раздражением нервных стволов различного уровня (остеохондроз, компрессионные невральные синдромы), а также заболеваниях центральной нервной системы. Более глубокая пальпация позволяет изучить состояние подкожной клетчатки, сухожилий, поверхностных мышц, определяя наличие болезненности, отека, уплотнений, флюктуации, диастаза между тканями, крепитацию. Пальпация области перелома позволяет определить уровень повреждения, выявить патологическую подвижность отломков, крепитацию и деформацию. Флюктуацию чаще определяют бимануальным методом, помещая ладонь одной руки на исследуемую область, а пальцами другой руки осуществляя толчки мягких тканей на противоположном конце предполагаемого скопления жидкости. Ощущение ладонью жидкостного противоудара подтверждает наличие флюктуации, которая может быть при гематомах, абсцессах, кистах, синовитах и других случаях ограниченного скопления жидкости в мягких тканях (рис.7).  Рис.7. Техника определения жидкости в коленном суставе. Сдавливая верхний заворот коленного сустава ладонью левой руки, определяют баллотирование надколенника, проводя пальцами правой руки его толчки по направлению сверху вниз Ощущение прерывистости фасции, сухожилий, мышц, костей определяется как провал и наличие диастаза между концами тканей указывает на их разрыв или перелом (например, разрыв ахиллова сухожилия, перелом надколенника). Глубокая пальпация бывает необходимой при обследовании больших мышечных массивов или глубоко расположенных костей, а также при исследовании брюшной полости и полости таза.

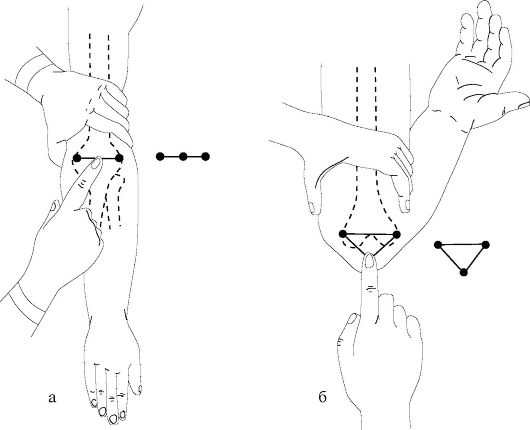

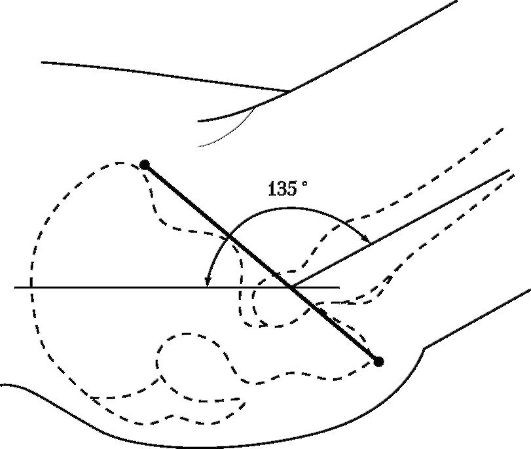

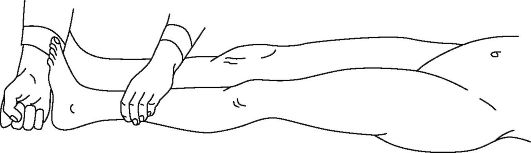

Нередко вследствие выраженного отека нивелируется деформация, возникшая при вывихе или переломе. И только пальпаторное определение взаимоотношений костных выступов позволяет выявить скрытую деформацию. Так, пальпация надмыщелков плечевой кости и верхушки локтевого отростка позволяет определить деформацию в области локтевого сустава. В норме эти ориентиры при разогнутом предплечье лежат на одном уровне, образуя так называемую линию Гюнтера, а при согнутом под 90° предплечье - равнобедренный треугольник (рис. 8).  Рис. 8. Определение взаимоотношений костных выступов локтевого сустава. а - линия Гюнтера; б - треугольник Гюнтера Нормальные взаимоотношения в области тазобедренного сустава предполагают расположение передней верхней ости подвздошной кости, верхушки большого вертела и седалищного бугра на одной линии (линия Розер-Нелатона) при согнутом под 135° бедре (рис. 9).  Рис. 9. Линия Розер-Нелатона Перкуссия и аускультация Перкуссия и аускультация в травматологии и ортопедии находят ограниченное применение и используются в основном при обследовании грудной клетки и брюшной полости для определения скоплений жидкости и газа и выслушивания дыхательных или перистальтических звуков. К перкуссионному методу условно можно отнести осевую нагрузку, которая оказывается очень полезной для диагностики неполных, вколоченных, околосуставных переломов. Поколачивание кончиками пальцев по головкам пястных костей при согнутых пальцах кисти выявляет перелом пястных костей или костей запястья, вызывая появление боли в области повреждения. Легкие удары ладони по локтевому отростку вдоль оси плеча вызывают боль в проксимальном метафизе плечевой кости при вколоченных переломах хирургической шейки плеча. Удары кулаком по пятке разогнутой ноги помогут заподозрить вколоченный перелом шейки бедренной кости, если вызовут боль в области тазобедренного сустава (рис. 10).  Рис. 10. Выполнение осевой нагрузки при обследовании нижней конечности Аускультативный метод, кроме основного своего предназначения - определения функции легких, полезен для выявления скрытой подкожной эмфиземы, неотчетливой крепитации при переломах, тендовагинитах, когда сенсорной чувствительности оказывается недостаточно для их выявления. Усиление звуков с помощью фонендоскопа иногда помогает локализовать хруст при остеоартрозе, разрыве мениска, определить аневризматический шум. |