Механизация часть вторая. 8 машины для внесения минеральных удобрений и извести

Скачать 28.81 Mb. Скачать 28.81 Mb.

|

|

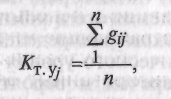

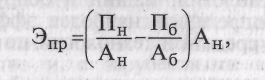

19.4. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА Возможности хозяйств в области механизации, степень использования МТП и способы его улучшения оценивают по следующим группам показателей: оснащенность хозяйств техникой; уровень механизации в растениеводстве и в его отдельных направлениях; использование МТП; уровень и стоимость технического обслуживания; экономические. Показатели оснащенности хозяйств техникой характеризуют потенциальные возможности механизации. К ним относятся: энергонасыщенность растениеводства, кВт/га, энерговооруженность труда, кВт/чел., площадь пашни, приходящаяся на 1 условный трактор, га, площадь, убираемая условным комбайном, га, где ΔNe — эффективная мощность всех энергетических средств, применяемых в растениеводстве, кВт; Fn — общая пахотная площадь, га; Нр — общая численность работников хозяйства, занятых в растениеводстве; nycJtr и «уСЛ. к — число условных тракторов и комбайнов в растениеводстве. Поскольку убираемые культуры могут существенно различаться по урожайности и физико-механическим свойствам, в качестве единицы учета уборочных работ используют условный (эталонный) гектар уборки (усл. га уборки). За 1 усл. га уборки принята уборка одного физического гектара пшеницы сорта Безостая при следующих условиях: урожайность 4 т/га; соотношение зерна к соломе 5 = 1: 1,5; засоренность и полеглость отсутствуют; длина гона 800 м; рельеф ровный, без препятствий и каменистости; конфигурация поля — прямоугольная; влажность почвы 20...22 %; высота над уровнем моря не более 200 м. Условный комбайн убирает за 1 ч сменного времени условный гектар уборки. С помощью коэффициентов перевода можно любые убираемые участки приводить к условным. Значения показателей первой группы колеблются в широких пределах в зависимости от условий зоны, направления специализации хозяйства и др. Показатели уровня механизации растениеводства характеризуют достигнутый уровень механизации. К ним относятся: степень механизации по площади степень механизации по затратам времени плотность механизированных работ, усл. га/га, где FMCX и Fo6ui — соответственно площадь, обрабатываемая механизированными средствами, и общая площадь; Тжх и Гпроч —соответственно затраты времени на механизированные и прочие работы; Q — объем выполненных работ, усл. га. Характеристика машинно-тракторного парка (качественный состав парка) может быть получена на основе оценки следующих показателей: энергонасыщенность парка машин, кВт/т, где Im,— масса всех машин парка, т; металлоемкость парка, т/кВт, Важным показателем, характеризующим степень оснащенности тракторов шлейфом рабочих машин, является отношение стоимости машин к стоимости тракторов и самоходных шасси. Это отношение должно быть в пределах 2,2...3 (с учетом зональных особенностей, уровня интенсификации и специализации производства и т. п.). Значение этого отношения, меньшее 2, свидетельствует о слабом оснащении энергетических средств рабочими машинами. Показатели использования машинно-тракторного парка характеризуют реализацию возможностей использования техники в условиях хозяйства. К показателям этой группы относятся: себестоимость 1 усл. га пашни, руб., — определяют делением суммы прямых эксплуатационных затрат на общую наработку; коэффициент готовности парка коэффициент использования технически исправного парка коэффициент эксплуатации парка степень выполнения полевых операций в установленные сроки где Ая_ ис — число автомобиле-дней пребывания состава парка в исправном состоянии; Аахо2 — число автомобиле-дней пребывания в хозяйстве; Др — число отработанных дней за рассматриваемый период; Д,с — число дней нахождения машин парка в исправном состоянии; Допт и Дфак — оптимальные и фактические дни выполнения операции. К этой же группе можно отнести показатели использования времени (смены, суток, месяца и т. д.) для выполнения полезной работы, показатели качества выполнения работ, выработку за год на один физический трактор, расход топлива на 1 усл. га пашни, затраты труда на единицу выработки, затраты энергии на единицу выработки. Показатели уровня и стоимости технического обслуживания характеризуют важнейшую сторону инженерной службы в целом — ее экономическую эффективность. К ним относятся: удельные затраты на ТО по стоимости техники — все затраты на техническое обслуживание, отнесенные к балансовой стоимости МТП; удельные затраты на ТО по продукции — все затраты на техническое обслуживание, отнесенные к стоимости валовой продукции хозяйства. Экономические показатели*: эффективность и срок окупаемости капитальных вложений; фондоотдача; коэффициент рентабелъности; годовой экономический эффект (по суммарным или удельным затратам на одну машину); затраты труда на единицу продукции (чел/т). В зависимости от конкретных задач при анализе эффективности использования МТП выбирают те или иные группы показателей, находят значения этих показателей и сравнивают их со средними по району и с лучшими, полученными в зоне; выявляют причины снижения показателей и намечают пути их повышения. 19.5. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ Уровень развития сельскохозяйственного производства во многом определяется состоянием технического обеспечения сельских товаропроизводителей, надежностью и качеством выпускаемой техники. Для создания и использования новой техники с высокими технико-экономическими показателями, обеспечивающими ее конкурентоспособность на мировом рынке, требуются развитие методов оценки и сопоставительный анализ технического уровня отечественной и зарубежной техники, освоения современных инженерных и экономических методов, средств вычисл ительной техники и современных информационных технологий, которые позволят объективно оценивать новые машины и технологии, предотвращать выпуск и реализацию потребителям техники с низкими технико-экономическими показателями. Под техническим уровнем сельскохозяйственной техники понимают совокупность показателей конкретных тракторов, комбайнов, двигателей, других сельскохозяйственных машин и оборудования. Эти показатели характеризуют потребительские качества и технический уровень оцениваемой (сравниваемой) техники. Технический уровень техники оценивают при решении следующих задач: обоснование требований, закладываемых в техническое задание на разработку новой техники; принятие решений о постановке новой техники на серийное производство; обоснование целесообразности замены или снятия выпускаемых машин с производства; *  Детальный анализ показателей этой группы дается в специальных дисциплинах по организации и экономике сельского хозяйства Детальный анализ показателей этой группы дается в специальных дисциплинах по организации и экономике сельского хозяйстваформирование предложений по импорту и экспорту машин. Отечественный и зарубежный опыт показывает, что при оценке технического уровня машин (в том числе различных проектов) возрастает значение информационных систем. В ряде отраслей России и за рубежом используют фактографические информационно-поисковые системы, разрабатывают автоматизированные методы оценки: Привлечение информационных ресурсов при разработке новых машин, особенно на ранних стадиях их создания, способствует оптимальной организации конструкторской работы, а исправление ошибок обходится значительно дешевле (на два-три порядка), чем при испытаниях и в эксплуатации. С этой целью необходимо расширять НИР по оценке и прогнозированию технико-экономических параметров и технического уровня машин на всех стадиях эксплуатации, использовать априорную информацию, банки данных, отражающие мировой потенциал сельскохозяйственных машин и оборудования, результаты испытаний машин, а также специализированные базы данных. Исследования показывают, что оценку технического уровня машин целесообразно проводить в двух направлениях: по обобщенным технико-экономическим показателям (системы или группы машин); сопоставлением отдельных параметров или их совокупности с помощью интегральных показателей (конкретные машины). Наиболее распространено второе направление. Известно около 20 расчетных моделей, позволяющих оценить технический уровень машин. Большинство из них основано на сопоставлении единичных показателей образца и аналогов. При этом считается, что если каждый из выбранных показателей оцениваемой машины превосходит соответствующий показатель мирового аналога более чем на 5 %, то ее качество превышает мировой уровень, если же они отклоняются в сторону ухудшения на 3 % и более — не соответствует ему. При отклонении параметров испытуемой машины в пределах ±3 % эту машину считают соответствующей мировому уровню. Если одни показатели превышают, а другие уступают показателям аналогов, то параметры машины рассчитывают с применением различных моделей. Большинство расчетных моделей базируется на принципе относительной оценки технического уровня двух образцов техники, один из которых является испытуемым, другой — базовым (заменяемым). В некоторых моделях предусмотрено использование относительных значений единичных параметров с учетом весовых коэффициентов. Относительные показатели технического уровня машин целесообразно определять по идеальным (гипотетическим) образцам, которые позволяют ранжировать все базовые образцы (аналоги) по степени технического совершенства. Таким образом можно увеличить число аналогов для анализа, уменьшить влияние случайных и субъективных факторов и обеспечить более высокую достоверность результатов. Естественно, это требует создания полных и достоверных баз фактографических данных. Обобщенный показатель технического уровня наиболее часто рассчитывают с помощью следующих моделей: с учетом весовых коэффициентов (19.28) без учета весовых коэффициентов  (19.29) (19.29)где п — число показателей технического уровня; /и,- — весовые коэффициенты; gy— г-е относительные показатели технического уровняу-й машины. В качестве gy используют отношения показателей анализируемой машины к аналогичному показателю гипотетического образца (для конструктивных показателей) или обратное отношение (для деструктивных показателей). В качестве оценочных принимают, как правило, 10... 15 доминирующих показателей. Использование гипотетического образца позволяет ранжировать в диапазоне 0 < Кт yj < 1 все сравниваемые образцы. Оценивая технический уровень техники по гипотетическому образцу, определяют диапазон изменения показателей технического уровня машин от гипотетически худшего до гипотетически лучшего образца машин. Значение показателя гипотетически лучшего образца руют по величине Значения обобщенного показателя технического уровня могут быть представлены не только точечной оценкой, но и диапазоном, который определяется диапазоном изменения показателей конкретной машины. Д Чрезвычайно важно правильно выбратьсистему показателей. Существуют разнообразные методы ее определения для конкретного вида техники, основанные на анализе информационных ма^-териалов, содержащих оценочные показатели технического уровня и перспективные направления развития техники. При создании техники и ее эксплуатации разработчики и потребители стремятся выразить требования к ней через информационные материалы. Следовательно, чем чаще тот или иной показатель (группа показателей) встречается при описании или оценке технического уровня техники, т. е. чем больше вероятность его по- явления, тем он важнее для оценки специалистами. По вероятностным значениям отдельных показателей можно определить комплекс показателей, в наибольшей степени характеризующих технический уровень машин. Чтобы выявить конкретные показатели для оценки технического уровня машин, устанавливают вероятность их появления в источнике информации, по которой находят ранг показателя, а также вероятность появления его в комплексе показателей. Затем строят интегральный закон распределения ранжированного перечня показателей технического уровня отдельных групп машин. На основании этого перечня и вероятности появления можно определить число показателей, характеризующих технический уровень с той или иной степенью вероятности. Для принятия научно обоснованных решений по организации серийного производства новой техники необходимы систематический анализ обобщенных технико-экономических показателей, оценка технического уровня представленных к производству машин и сравнение их с базовыми (заменяемыми). Это позволяет в общем виде оценить правильность выбранных направлений развития сельскохозяйственной техники, ужесточить экономический контроль потребителей за эффективностью разрабатываемых машин новых марок. Исследования показывают, что в качестве обобщенных технико-экономических показателей могут быть использованы индексы (отношение показателей новых и базовых машин) производительности, материалоемкости, расхода топлива, приведенных, трудовых и эксплуатационных затрат, наработки на отказ и др. На основе индексных показателей (производительности, удельных трудовых и приведенных затрат) может быть сформулирован интегральный относительный (безразмерный) показатель, характеризующий степень превосходства новой машины по сравнению с базовой. 19.6. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ Для повышения эффективности сельскохозяйственного производства необходимо внедрять наиболее экономичные технологии, комплексы и отдельные машины. Их выбирают по рекомендациям разработчиков, которые должны содержать экономическую оценку новых технологий и техники в сравнении с имеющимися в производстве и с зарубежными аналогами, а также отражать основные и дополнительные показатели экономической эффективности. При отсутствии таких рекомендаций сравнительную экономическую оценку имеющихся технологий, техники рассчитывают по «Методике определения экономической эффективности технологий и сельскохозяйственной техники». Основные объекты определения экономической эффективности новых технологий и техники: технологии, системы машин для возделывания и уборки сельскохозяйственных культур, выращивания животных, переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта машин и оборудования; технологические модули и комплексы машин для их выполнения; технологические блоки (операции) и машины для их выполнения; тракторы и сельскохозяйственные машины (специализированные, универсальные, комбинированные), оборудование для послеуборочной доработки продукции растениеводства; машины, оборудование, системы автоматизации для механизации процессов в животноводстве; машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции; оборудование, приспособления и инструмент для выполнения разборочно-сборочных, моечных, сушильных, диагностических, обкаточных, испытательных и других работ при техническом обслуживании и ремонте тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин; организационные формы использования, технического обслуживания и ремонта машин, переработки продукции в хозяйствах различных типов. Экономическая эффективность новых технологий и сельскохозяйственной техники определяется приростом прибыли за счет увеличения урожайности культур и продуктивности животных, повышением качества продукции, снижением затрат труда и себестоимости производства продукции (работ и услуг). Основным показателем экономической эффективности технологий и сельскохозяйственной техники является прибыль: абсолютная — балансовая или чистая прибыль (р.); относительная — норма прибыли (рентабельность), т. е. отношение полученной абсолютной прибыли к себестоимости (%). При экономической оценке определяют общую (абсолютную) и сравнительную эффективность технологий и техники. Общая (абсолютная) эффективность показывает целесообразность применения новых технологий, машин и оборудования, а сравнительная позволяет определить наиболее эффективные варианты новых технических средств и технологий по сравнению с базисным вариантом. Общую (абсолютную) экономическую эффективность определяют по абсолютному значению и норме прибыли для каждого объекта оценки. Сравнительную экономическую эффективность оценивают по приросту балансовой прибыли или уменьшению убытка (снижению себестоимости) производства продукции (работ, услуг). Показатель снижения себестоимости используют при определении экономической эффективности технологий и техники для возделывания отдельных культур, содержания и выращивания животных и птиц, продукция которых предназначается для внутрихозяйственного потребления (семена, корма, навоз, молодняк для откорма и т. д.). Прибыль в данном случае не определяют. Эффективность технологий, техники и организационных мероприятий определяют по значению экономического эффекта (годового, за срок службы машины или действия мероприятия), получаемого сельскохозяйственными предприятиями различных форм собственности. Абсолютная прибыль, р., / где Ц — стоимость произведенной продукции (работ, услуг) в ценах реализации, р.; С — себестоимость произведенной продукции (работ, услуг), отражающая совокупные затраты на основные фонды, оборотные средства и трудовые ресурсы для внедрения новых технологий и техники, р. Норма прибыли, %, Полученная норма прибыли должна быть не ниже коэффициента эффективности вложений, равного процентной ставке за кредит, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенной на коэффициент гарантии получения положительного эффекта. Общую (абсолютную) эффективность рассчитывают в случаях, когда в хозяйстве (регионе) отсутствует техника (или технология), принятая за базу сравнения, при создании новых производств (например, участков по переработке сельскохозяйственной продукции). При сравнительной оценке технологий, отдельных машин, их комплексов, системы машин в хозяйствах определяют годовой экономический эффект по показателю «прирост прибыли», р.:  (19.31) (19.31)где Пн, П6 — годовая прибыль по новому и базовому вариантам, р.; Ан, Д6 — годовой объем произведенной сельскохозяйственной продукции по новому и базовому вариантам, т. При сравнительной экономической оценке новых технологий и техники, применяемых для производства продукции для внутрихозяйственного потребления (корма, семена, молоко и пр.) без увеличения объема и повышения качества производимой продукции, рассчитывают годовой экономический эффект за счет снижения себестоимости конечной продукции, р.: где Сн и С6 — себестоимость производства валовой продукции соответственно в новом и базовом вариантах, р. Экономический эффект за счет снижения расхода топлива, электроэнергии, затрат труда и других эксплуатационных расходов при неизменном объеме производства продукции, р., где Зн и 36 — эксплуатационные затраты при использовании техники соответственно по новому и базовому вариантам, р. В качестве базового варианта используют применяемые на предприятии технологии возделывания сельскохозяйственных культур или производства продукции животноводства; машины и оборудование для выполнения комплекса (или отдельных) работ; собственные силы или привлечение обслуживающих предприятий. При определении экономической эффективности и выборе оптимального варианта также следует учитывать различные условия оплаты за приобретаемую технику. Контрольные вопросы и задания к разделу III 1. По каким признакам классифицируют МТА? Перечислите главные эксплуатационные свойства агрегатов. 2. Назовите и проанализируйте составляющие тягового баланса трактора. 3. Перечислите составляющие тягового сопротивления рабочей части агрегата и проанализируйте их. 4. Из каких этапов состоит процесс комплектования агрегатов? В какой последовательности комплектуют агрегаты? 5. Что такое кинематика агрегатов? Что характеризует коэффициент рабочих ходов? Перечислите способы движения агрегатов и опишите их. 6. Что понимают под производительностью агрегата? Какие виды производительности вы знаете и в чем их различие? Перечислите основные способы повышения производительности агрегатов. 7. Назовите составляющие прямых и приведенных эксплуатационных затрат при работе сельскохозяйственных агрегатов. Как определяют удельные затраты на 1 га наработки (руб/га)? 8. Как определяют расход топлива и смазочных материалов на единицу выполненной работы? Перечислите основные способы экономии нефтепродуктов. 9. По каким признакам и как классифицируют сельскохозяйственные грузы? По каким показателям характеризуют дороги? 10. По каким показателям оценивают эффективность использования транспортного парка подразделения? Как определяют коэффициенты использования времени, пробега, грузоподъемности, скорости? 11. Как определяют производительность транспортных агрегатов? От каких факторов она зависит? 12. Как определяют необходимое число транспортных средств при групповой работе уборочных машин и при доставке урожая от зерноуборочных комбайнов? 13. Как составляют технологическую карту на возделывание культуры? Какие варианты технологических карт вы знаете? 14. Что представляет собой операционная технология механизированных работ? Как составляют операционные технологические карты? 15. Каково значение технического обслуживания в повышении эффективности использования МТП? Назовите составные элементы системы технического обслуживания. 16. Как проводят обкатку машины? В чем заключается сущность обкатки? 17. Перечислите виды и периодичность технического обслуживания тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин. Какие механизированные средства применяют при техническом обслуживании? 18. Перечислите операции и последовательность их проведения при ТО-1, ТО-2, ТО-3. 19. Каковы особенности технического обслуживания автомобилей? 20. Что понимают под технической диагностикой? Каковы ее задачи? Какие приборы, оборудование, установки и комплекты используют при диагностировании? 21. Расскажите о способах и значении правильного хранения машин в нерабочий период. 22. Какие методы и формы организации технического обслуживания вы знаете? В чем их различие? 23. Расскажите о топливосмазочных материалах, применяющихся в сельском хозяйстве. Какие показатели характеризуют качество моторного топлива? 24. Как определяют потребность в топливе, смазочных материалах и общий объем резервуаров для топлива? Какие машины применяют для перевозки нефтепродуктов и заправки тракторов, автомобилей и комбайнов? 25. Как определяют состав МТП и планируют его использование в хозяйствах? 26. Как устанавливают объем механизированных работ в хозяйстве и требуемое число агрегатов для выполнения заданного объема работ? 27. Как строят и корректируют оперативный график загрузки каждого конкретного трактора? 28. Что представляет собой график машиноиспользования по маркам тракторов? Перечислите способы их корректировки. Как определяют списочное число тракторов? 29. Как строят интегральную кривую на графике машиноиспользования? 30. Какова схема планирования работ в тракторной бригаде? Какая для этого необходима информация? 31. Как построить график расхода топлива? Для чего он необходим? 32. Как планируется техническое обслуживание МТП? Расскажите о расчетном способе планирования. 33. Как определить затраты труда на техническое обслуживание и необходимое число специализированных постов ТО? 34. Приведите пример организационной структуры инженерно-технической службы хозяйства. Перечислите способы построения и основные задачи службы эксплуатации МТП. 35. Для чего необходимо анализировать эффективность использования МТП? Какие главные показатели эффективности использования МТП вы знаете? Р аз дел IV МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ • |