|

|

Бюджетирование капитала фирмой

Какой из методов антимонопольной политики, применяемых к искусственным монополиям, по вашему мнению, наилучший и почему? Почему методы, применяемые к искусственным монополиям, не подходят для естественных монополий? Объяснить с использованием графиков.

Цели и средства антимонопольной политики

Главной целью всякой антимонопольной политики является пресечение монополистических злоупотреблений. По отношению к естественным монополиям эти цели достигаются путем прямого вмешательства государства в их деятельность, в частности, путем принудительного установления цен.

В случае искусственного монополизма основным направлением регулирования является противодействие формированию таких монополий, а порой и разрушение уже сложившихся. Для этого государство использует широкий спектр санкций: это и предупредительные меры (например, запрет слияний крупных фирм), и разнообразные, причем часто очень крупные штрафы за ненадлежащее поведение на рынке (например, за попытку сговора с конкурентами), и прямая демонополизация, т. е. принудительное раздробление монополиста на несколько независимых фирм.

Признаки монополизации рынка

В каких же случаях государство прибегает ко всем этим мерам? Основанием для приведения в действие антимонопольной политики является наличие любого из двух основных признаков монополизации рынка, а именно:

1) либо концентрации очень большой доли рынка в руках одной фирмы,

2) либо переплетения ведущей фирмы с конкурентами.

Степень концентрации

При определении степени концентрации в той или иной отрасли государство обычно ориентируется на три показателя деятельности крупнейших компаний: размеры оборота, число занятых и величину капитала. Наиболее важным из них с точки зрения антимонопольной политики является доля оборота фирмы на конкретном рынке, поскольку именно она показывает, какую часть общего предложения товара концентрирует данная фирма.

Для измерения рыночной доли ведущих фирм экономистами предложен ряд индексов. Наиболее простым из показателей является уровень концентрации (обозначается CR – от английского concentration ratio). Он отражает суммарную долю определенного числа крупнейших фирм на рынке (например, CR3 равен сумме рыночных долей трех ведущих фирм, CR8 - доле восьми лидеров).

Самым распространенным из них является индекс Херфиндаля-Хиршмана (Ihh):

Ihh (Х1)2 (Х2)2 ... (Хn)2, (10.1)

где Хi доля каждой из фирм отрасли, выраженная в процентах.

Легко понять, что чем выше степень концентрации в отрасли, тем больше будет и значение индекса. Так, при чистой монополии, когда все 100% рынка контролируются одной фирмой, он достигнет своего максимума 10000 (ведь (100)2 10000). Если же в отрасли действует, скажем, более десяти тысяч фирм равного размера (то есть фактически сложились условия совершенной конкуренции), индекс упадет ниже единицы.

Обычно рынок считается безопасным с точки зрения монополизации, когда Ihh < 1000 (в США при Ihh < 1400). По формуле 10.1 легко подсчитать, что это условие выполняется, если доля крупнейшей из фирм меньше 31%, двух крупнейших 44%, трех 54%.

Переплетение с конкурентами

Переплетение ведущей фирмы с конкурентами чаще всего реализуется в трех формах: создание картеля, система участий, личная уния. О картелях см. 9.3.2.

Система участий проявляется в том, что ведущая фирма владеет частью капитала фирм-конкурентов. Или в том, что все основные конкуренты перекрестно владеют частями капитала друг друга. Являясь фактически совладельцами единого капитала, подобные фирмы выступают на рынке как одно предприятие.

Личная уния состоит в том, что одни и те же лица управляют разными компаниями-конкурентами. Например, генеральный директор фирмы А может входить в совет директоров компании Б, а глава которой в свою очередь является членом директората компании А. Очевидно, что действия обеих фирм в этом случае будут осуществлением совместно принятых решений.

Все формы переплетения фирм-конкурентов фактически имеют характер сговора, когда внешне соперничающие друг с другом компании в действительности выступают заодно, как правило, нанося этим ущерб потребителю. Именно поэтому они запрещены законами большинства развитых рыночных стран и России. Причем за ряд нарушений, связанных с созданием картелей, во многих странах предусмотрена даже уголовная ответственность.

Два подхода к регулированию концентрации

Сложнее обстоит дело с государственным регулированием степени существующей на рынке концентрации и, следовательно, размера фирм. С одной стороны, высокая концентрация доли рынка в руках одной фирмы, бесспорно, способствует его монополизации. Исходя из этого, государство должно стремиться к недопущению слишком большой концентрации и препятствовать формированию фирм-гигантов. С другой только крупные предприятия могут полноценно использовать положительные стороны экономии на масштабах производства и другие преимущества гигантов (см. 9.4). С этих позиций крупные размеры национальных компаний, напротив, способствуют их высокой эффективности и потому должны поддерживаться государством.

В связи с описанным противоречием в практике проведения антимонопольной политики постоянно сосуществуют (и вместе с тем конкурируют) два подхода:

поведенческий критерий применения санкций (государство применяет антимонопольные меры только в случае наличия доказанных монополистических злоупотреблений);

структурный критерий применения санкций (государство автоматически вмешивается в случае превышения фирмой некой определенной законом доли рынка).

Оба подхода имеют свои достоинства и недостатки.

Поведенческий подход

Поведенческий подход в принципе точнее соответствует целям антимонопольной политики, поскольку направлен против реальных, а не потенциально возможных монополистических злоупотреблений. При его применении понижаются шансы необоснованного наказания крупного предприятия, не допускающего в своей практике таких нарушений. Недостатком же этого подхода является трудность его осуществления на практике.

Так, доказать необоснованное монополистическое завышение цен всегда очень сложно. Ведь для этого нужно установить, что цена очень сильно превышает издержки. А издержки у монополиста:

а) могут быть исходно весьма велики в силу х-неэффективности,

б) искусственно показаны выше фактического уровня с помощью труднопроверяемых бухгалтерских ухищрений.

Поэтому юридически, на бумаге монопольная цена скорее всего не будет выглядеть как завышенная по сравнению с затратами. К тому же, даже если завышение цен будет доказано, как отделить нормальное повышение цен в силу благоприятной рыночной конъюнктуры от их искусственного вздувания самим монополистом?

Структурный подход

В свою очередь структурный подход более прост в применении: достаточно установить долю рынка, приходящуюся на ту или иную фирму, и автоматически становится ясно, следует ли против нее применять антимонопольные меры.

Зато недостатком структурного подхода является неопределенность последствий его применения. Таким механическим образом легко разрушить не только компании, злоупотребляющие своим монопольным положением, но и эффективно действующие крупные фирмы, представляющие собой ядро национальной экономики.

Опыт развитых стран

Практика антимонопольного регулирования искусственных монополий в развитых странах обычно сочетает оба подхода.

Функциональный подход преобладает по отношению к уже сложившимся фирмам-монополистам. Карательные меры против них принимаются обычно только по результатам судебного разбирательства конкретных монополистических злоупотреблений. При этом самые жесткие меры используются с большой осторожностью. Так, случаи принудительного раздробления фирм (демонополизации) во всем мире можно пересчитать по пальцам.

Структурный подход в основном используется по отношению к вновь формирующимся монополистическим структурам. При этом, если рост фирмы носит естественный характер, т. е. если она захватывает все большую долю рынка благодаря высокому качеству продукции, ее доступной цене и быстрому обновлению, то никакие меры против такой фирмы не принимаются, вне зависимости от величины ее рыночной доли. Зато, когда новая компания формируется путем слияний с другими фирмами или их поглощения, антимонопольные органы тщательно следят, чтобы возникшая гигантская фирма ни на одном рынке, на которых она действует, не превысила бы определенной доли.

Описанная комбинация поведенческого и структурного подходов учитывает их особенности. Поведенческий подход более либерален по отношению к монополистам, зато при нем мала опасность навредить эффективно действующему крупному предприятию. Именно поэтому его и применяют к уже сложившимся и зарекомендовавшим себя фирмам. Структурный подход жестче, но опаснее. По этой причине его целесообразно применять в предупредительном режиме, когда существует лишь возможность будущей монополизации рынка.

Таким образом, к монополиям разного типа обычно применяются различные методы регулирования.

|

Методы снижения риска

Методами снижения риска является устранение информационной асимметрии.

Практика рыночного хозяйствования (при активной поддержке государства) выработала эффективные способы самозащиты субъектов рынка от информационной асимметрии. Наиболее важные из них:

Гарантии;

Бренды;

Дипломы, сертификаты;

Судебная защита;

Контрарная система.

Общим для всех перечисленных способов снижения инф. асимметрии является то, что их подключение способствует уменьшению неосведомлённости и уравнивает положение контрагентов. Субъекты рынка как бы покупают более высокий уровень определённости, расплачиваясь за неё дополнительными трансакционными издержками. Интересно, что от устранения инф. асимметрии выигрывают даже те субъекты, кому она была на руку. В долгосрочной перспективе продавцы увеличивают объёмы продаж, а покупатели имеют возможность приобрести больше товаров по меньшей цене.

Заключение контракта, регламентирующего все основные параметры трансакции (обязанности и ответственность сторон, порядок выполнения запланированных действий, механизм разрешения споров и т.д.), позволяет фирмам в значительной степени устранить субъективную неопределенность. Однако сохраняется проблема гарантий — так называемого обеспечения контракта. С изменением общих условий бизнеса одна из сторон может посчитать для себя невыгодным дальнейшее соблюдение своих обязательств и нарушить принятый ранее договор. Как застраховать себя от такого риска? Данная проблема может решаться по-разному. В частности, в современной экономической теории известно несколько взаимнодополняющих концепций обеспечения контрактов. Они охватывают три пересекающиеся области рыночной контрактации:

1) агентские отношения (agency relationship);

2) саморегулирующиеся контракты (seJf-enforsing contract);

3) отношенческий, или несовершенный, контракт (relational contract).

|

Может ли фирме не хватить денег на реализацию сверх-выгодного проекта? От соотношения каких показателей это зависит?

Рассмотрим ситуацию, когда инвестиционный проект обещает принести чистый дисконтированный доход, равный радиусу круга PDV1, при осуществлении инвестиций ОА. PDV1>OA=>NPV>0 проект одобрен и начал осуществляться. Первые инвестиции ОК осуществлены. Однако, фирме не хватает денег, подсчеты были неправильными и чистый дисконтированный доход составит PDV2. Но тогда NPV<0. Тогда у фирмы существует несколько вариантов:

Фирма может продолжать проект и инвестировать к точке А

Может осуществить корректировку проекта и из точки К пойти в точку В

Скорректировать проект к точке С

Изменить проект. И начать осуществлять инвестиции из точки О в точку В

Изменить проект. Инвестировать из О в С.

В любом случае, фирма частично или полно потеряет ранее осуществленные инвестиции ОК. Безвозвратные издержки ex post.

|

Монополия ex ante и ex post. Монополистические преимущества как стимул (краткосрочная, в т.ч. патентная монополия).

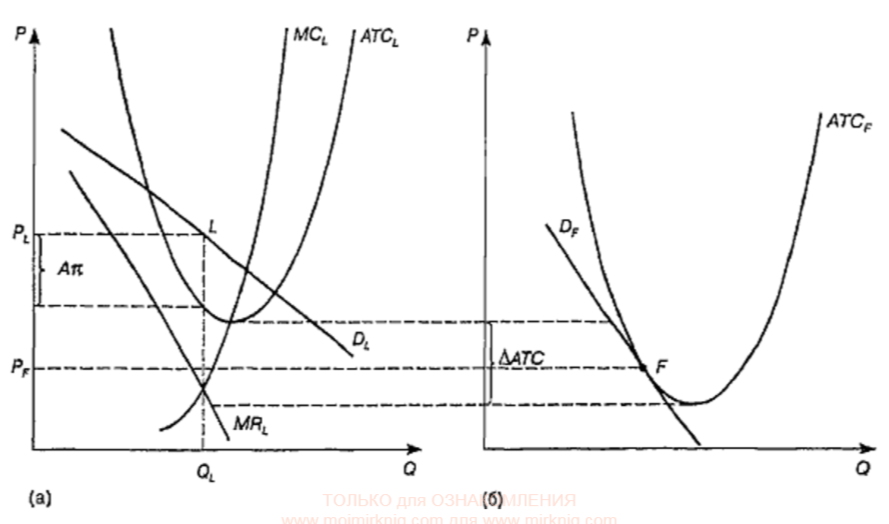

Если фирме-монополисту удалось выйти на рынок(выпуская уникальную продукцию, которую вполне могли бы освоить другие, но не сделали этого) и получить большую монополистическую прибыль, то она становится стимулом для выпуска уникальной продукции. Моноп прибыль – аознаграждение за предпринимательскую бдиетльность. Патентная монополия нужна тк в отсутствии патента изобретательность невыгодная. Если нет патента, то долгосрочное равновесие, когда Df – касательная к ATCf. Тогда Pf – равновесный уровень цен. Но у лидера выше издержки, тогда при Pf у нее будут убытки, и она покинет рынок. Получается, последователь внес в дело меньше, но остался в отрасли. Если есть патент. Весь срок патентной защиты конкурент не может нарушить патентное право, поэтому спрос не расщепляется между разными аналогичными продуктами и остается как Dl. Изобретательская деят оправданна если эк прибыли за срок действия патента компенсируют дополнительные издержки, связанные с его проведением. Краткосрочная монополия обеспечивает единственному производителю иммунитет от подражания пока секрет не будет раскрыт. В момент создания монополии (ex ante) есть конкурентный аспект, а после установления монополии (ex post) она становится классической и пользуется своим положением

| |

|

|

Скачать 3.79 Mb.

Скачать 3.79 Mb.