|

|

Бюджетирование капитала фирмой

Дифференциальная земельная рента и ее виды.

В узком смысле под землей понимаются собственно земельные угодья. В ряде отраслей, например в сельском, лесном хозяйстве, в строительстве, первостепенное значение имеют именно земельные площади, т.е. земля в узком понимании. В широком понимании этого слова земля означает все используемые в производственном процессе естественные ресурсы. Так в добывающей или рыбной промышленности, при строительстве гидроэлектростанций или хранилищ для ядерных отходов (их размещают в бывших соляных копях» земля ценна не столько площадью как таковой, сколько теми ресурсами, которые с ней связаны (в наших примерах - наличием полезных ископаемых, гидроресурсов, идеально сухих помещений на большой глубине).Велико значение природных ресурсов и в других отраслях экономики. Ведь любая отрасль использует их в качестве сырья, топлива и энергии, они же служат базой разнообразных полуфабрикатов, т.е. рукотворных ресурсов.

Земельная рента – плата собственнику за пользование землей, зависящая от плодородия и места нахождения участка. Земельная рента включает арендную плату. Земельная рента выступает в двух основных формах: дифференциальной и чистой. Существует два вида дифференциальной ренты.

Дифференциальная рента I

Хозяйства, работающие на лучших и средних землях, находятся в выигрышном положении по сравнению с хозяйствами, расположенными на худших участках, т.к. их издержки ниже. Это дает им возможность получать дополнительный доход, называющийся дифференциальной рентой I. Наиболее типичными причинами образования дифференциальной ренты I являются преимущества, которые имеет земельный участок по плодородию или по местоположению.

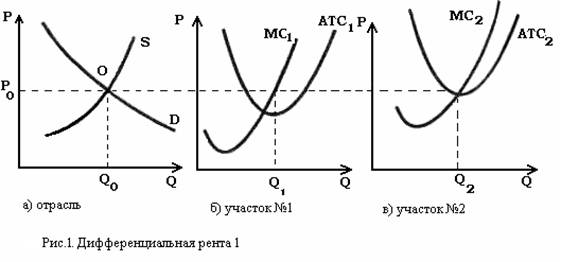

Более детально механизм формирования дифференциальной ренты I изображен на рис. 13.2.

Пусть на некоторый вид аграрной продукции существует спрос, характеризующийся кривой D, и общеотраслевое предложение, выражаемое кривой S. Как всегда, рыночное равновесие установится в точке пересечения кривых О. Для сельскохозяйственных производителей, представляющих собой небольшие фирмы, это задаст уровень цен, по которым будет покупаться их продукция. Так, в первом приближении события будут развиваться, как и на рынке совершенной конкуренции. Пересечение кривых предельных издержек с кривыми предельных доходов (MC MR D) задаст для каждой из фирм оптимальные размеры производства Qi.

Здесь, однако, сходство с совершенной конкуренцией в несельскохозяйственных отраслях обрывается. Земли бывают лучшими и худшими по качеству. И если на лучшем участке № 1 будут получаться экономические прибыли, то на худшем участке № 2 обеспечиваться лишь безубыточное производство.

Кстати, худший участок № 2 принято называть предельным, поскольку он является последним типом участков, на котором при данном соотношении спроса и предложения еще возможно ведение производства. Все земли, которые хуже него по качеству, в долгосрочном плане обязательно будут выведены из производства, поскольку на них цена продажи продукции не покроет издержек.

Экономические прибыли на первом участке будут носить долгосрочный характер. В других отраслях, как известно, при совершенной конкуренции такого не бывает. Наличие экономической прибыли (если оно на время складывается) притягивает в отрасль новых производителей. Предложение растет, кривая S смещается влево, уровень цен падает, и прибыли исчезают.

Всего этого не происходит в сельском хозяйстве. Ведь экономические прибыли на лучших участках обусловлены природной причиной более высоким качеством земли. Перенести же все производство только на лучшие участки нельзя: в отличие от промышленных предприятий они не «размножаются», их ровно столько, сколько создала природа. Экономическая прибыль, получаемая на всех участках, по качеству земли превосходящих предельные, называется дифференциальной рентой.

Дифференциальная рента вне сельского хозяйства

Дифференциальная рента I образуется не только в сельском хозяйстве, а везде, где в процессе производства используются естественные свойства земли и других природных ресурсов, отличающиеся по своим качественным характеристикам. Например, это происходит в добывающей промышленности и строительстве, энергетике и рыболовстве. Так, в отличие от фирм обрабатывающей промышленности отдельные рудники, шахты и т. п. имеют устойчиво пониженные издержки по сравнению с другими предприятиями своей отрасли. Это преимущество (и обусловленные им экономические прибыли) связано с природными причинами: условиями залегания полезных ископаемых и богатством месторождений.

Немаловажное значение имеет и местоположение шахт, скважин и рудников. Особенно же большое влияние на ренту местоположение оказывает в строительстве. Например, квартиры в центре города дороже, и соответственно на землях, отводимых здесь под застройку, образуется дифференциальная рента.

Дифференциальная рента II

Кроме естественного плодородия земли, существует понятие экономического плодородия. Экономическое плодородие земли связано с последовательными дополнительными вложениями в нее капитала и отражает интенсивный путь развития сельскохозяйственного производства. Степень интенсивности производства в хозяйствах разная. Последовательные дополнительные вложения средств реализуются с различной эффективностью. Хозяйства, эффективно использующие капиталовложения и ведущие интенсивное производство, получают дополнительный доход дифференциальную ренту II.

Принципиальный механизм образования дифференциальной ренты II не отличается от механизма возникновения дифференциальной ренты I. Его можно проиллюстрировать тем же рис. 13.2 для лучшего участка. Отличаются только причины пониженного уровня издержек. Если для дифференциальной ренты I они связаны исключительно с природными факторами, то для дифференциальной ренты II с сочетанием природных факторов и вложений капитала. Предприниматель вкладывает средства в улучшение свойств земли, а она с большей или меньшей отзывчивостью реагирует на эти усилия.

Как и дифференциальная рента I, дифференциальная рента II может существовать не только в сельском хозяйстве. Так, закачка особых растворов может повышать отдачу нефтеносных пластов и снижать издержки даже на трудных месторождениях.

|

Какие показатели применяются для оценки рыночной власти фирмы? Назовите и охарактеризуйте их. Существуют ли проблемы подсчета этих показателей на практике?

Рыночная власть фирмы - это степень влияния фирмы на механизм рынка и его процессы (формирование спроса и предложения, уровень цен, конкуренция) и на другие фирмы. Рыночная власть фирмы обычно определяется степенью концентрации доли рынка в руках данной фирмы. В этом случае государство ориентируется на три показателя деятельности фирм: размеры оборота, число занятых и величину капитала. Наиболее важным из них является доля оборота фирмы на конкретном рынке, поскольку именно она показывает, какую часть общего предложения товара концентрирует данная фирма. В зависимости от этого существуют несколько видов рынка, но самая его крайняя форма - монополия. Только фирма-монополист способна жестко регулировать процесс ценообразования и объема выпуска продукции, которые являются основными рыночными характеристиками. Существует несколько показателей рыночной власти.

ИНДЕКС Лернера (L) это разница монопольной цены и предельных издержек по отношению к неконкурентной цене:

L= [P – MC] / P, где P - цена монопольного рынка; MC-издержки на дополнительно произведенную единицу продукцию. При этом 0 < L < 1. Если индекс Лернера стремится к 0, то на рынке действует совершенная конкуренция, если же к 1, то налицо монополизм.

Поскольку олигополистический рынок - это что-то среднее между этими двумя видами, для него характерна величина IL ≈ 0.6–0.8. Нахождение лернеровского показателя порой затрудняется подсчетом предельных издержек, поэтому на практике их заменяют средними (АС).

Следовательно, индекс Лернера имеет вид: L= (P –AC) / P. Умножив и числитель, и знаменатель на количество продукции Q, получаем прибыль и величину валового дохода, т.е. L= (P –AC) × Q / P × Q = П / TC. Это означает, что данный показатель признака монополии показывает высокие прибыли, однако порой он не является абсолютным подтверждением наличия на рынке несовершенной конкуренции.

Коэффициент концентрации- показывает долю продаж, приходящихся на определенное число крупнейших фирм. CRn= S1+S2+S3+S4…+Sn. Где Si- доля продаж каждой из фирм

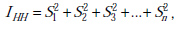

Индекс Херфиндаля-Хиршмана. При его расчете используют данные об удельном весе продукции предприятия в отрасли. Предполагается, что чем больше удельный вес продукции предприятия в отрасли, тем больше потенциальные возможности для возникновения монополии. При расчете индекса все предприятия ранжируются по удельному весу от наибольшего до наименьшего:

IHH- индекс Херфиндаля — Хиршмана;

S1 — удельный вес самого крупного предприятия;

S2 — удельный вес следующего по величине предприятия;

Sn- удельный вес наименьшего предприятия.

Если:

1) Ihh <1000, то рынок конкурентный

2) 1000< Ihh <2000, то рынок слабо концентрированный

3) Ihh >2000, то рынок монополизирован

При чистой монополии Ihh =10000.

На практике для оценки степени концентрации рынка используют сочетание показателей CR и Ihh:

Если CR3>70%, а Ihh>2000 ,то степень концентрации рынка высокая, а развитие конкурентной среды-слабое

45%

CR3<45% ; Ihh< 1000 - Степень концентрации низкая, а развитие конкурентной среды высокое.

|

Каково поведение фирм в условиях нескоординированной олигополии. Объясните, использую графическую иллюстрацию.

Нескоординированная олигополия

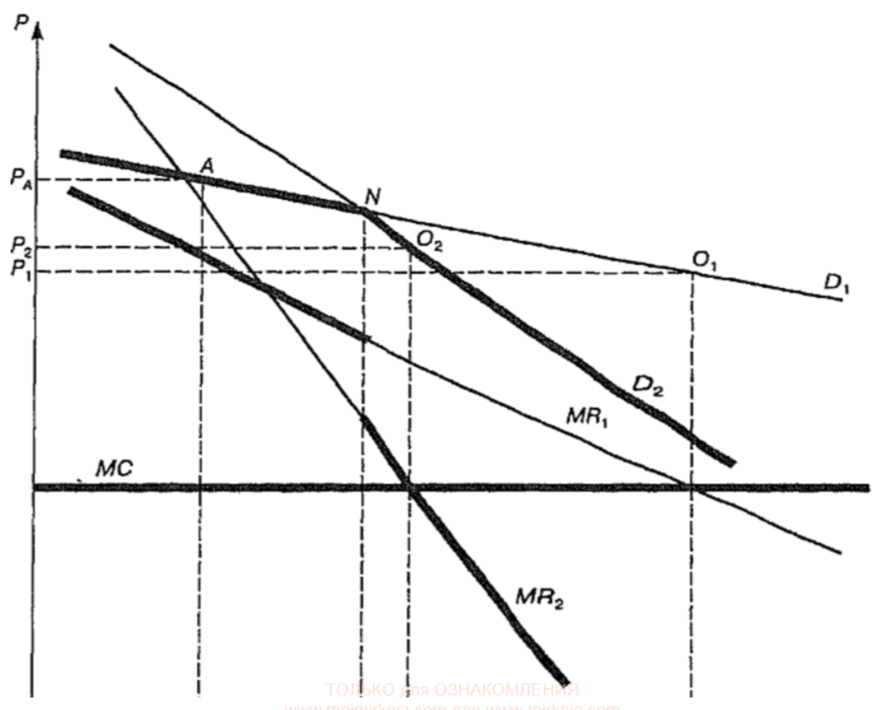

Рассматривая модель Курно, мы выяснили, что каждое изменение объема производства конкурента (или, что то же самое, устанавливаемых им цен) ведет к формированию новой кривой спроса для данной фирмы. Рис. 9.5 показывает, к каким последствиям приводит этот фундаментальный для теории олигополии вывод, если отказаться от упрощающего допущения Курно о том, что действия конкурента заранее известны, а именно так обстоит дело при нескоординированной олигополии. Анализирующая такую ситуацию модель ломаной кривой спроса была предложена независимо П. Суизи, а также Р. Хитчем и К. Холлом в 1939 г., а затем развивалась и видоизменялась целым рядом исследователей нескоординированной олигополии.

Пусть фирма находится в некоторой точке А (выпуск продукции QА, цена РА) своей кривой спроса D1 и стремится перейти из нее в точку О1, дающую максимальные прибыли (MC MR1). Как отреагируют на необходимое для этого снижение цен конкуренты? Вполне возможно, что они не увидят в этом серьезной угрозы для себя и ничего не предпримут. Тогда фирме благополучно удастся достичь оптимальной для нее точки О1.

Рис. 9.5. Модель ломаной кривой спроса

Однако более вероятно, что в какой-то момент конкуренты сочтут свои интересы ущемленными. Ведь расширение сбыта данной фирмой означает понижение кривой спроса на их продукцию. Поэтому они могут сами снизить цены и за счет этого расширить сбыт. Для рассматриваемой фирмы такие действия обернутся снижением спроса. Например, если конкуренты начнут ответное снижение цен после того как цена товаров рассматриваемой фирмы упадет до Pn, то начиная с точки N кривую спроса D1 сменит новая, более резко падающая кривая D2. Уменьшение эластичности спроса обусловлено тем, что до точки N каждое понижение цены помимо естественного увеличения спроса вызывало еще и поток «перебежчиков» от не снизивших свои цены конкурентов. После точки N конкуренты также начинают понижать цены. Поток «перебежчиков» иссякает, и в ходе дальнейшего уменьшения цен спрос растет куда слабее, т.е. менее эластично.

Разрыв кривой предельного дохода

Соответственно изменится и кривая предельного дохода (с MR1 на MR2). При этом если кривая спроса приобретает ломаную форму, то для кривой предельного дохода становится характерным разрыв (в ней появляется вертикальный участок).

Точка О1 в этой ситуации перестанет быть оптимальной, т. е. обеспечивающей наивысшую прибыль. Ведь MR2 и МС пересекаются совсем в другой точке. Следовательно, для точки О1 более не выполняется правило MC MR. Да она и не достижима вообще: в соответствии с новой кривой спроса продать по цене Р0 объем продукции QO просто невозможно. Ведь точка О1 лежит выше кривой спроса D2. Другими словами, первоначальная цель максимизации прибыли, ради которой, собственно, и начиналось снижение цен, оказалась нереальной.

Не очевидно и то, что успехом завершится движение из N к новой оптимальной точке О1. Ведь на новое снижение цен конкуренты могут также ответить резкими контрмерами, и тогда кривую спроса D2 сменит еще более низкая кривая D3. Точка О1 также станет недостижимой и так далее. Так, проявляя упорство в снижении цен фирма - олигополист рискует вызвать цепную реакцию ответных мер конкурентов и снижения спроса на свою продукцию. И в итоге не повысить свою прибыль, а уменьшить ее.

Принципиально то же самое происходит и при повышении цен. Только в этом случае фактором неопределенности являются уже не «санкции» конкурентов, а возможная «поддержка» с их стороны. Те могут присоединиться к повышению цен, и тогда потеря клиентов данной фирмой будет невелика (в условиях всеобщего подорожания покупатели не найдут более выгодных предложений и сохранят верность товарам фирмы). Но конкуренты могут и не поднять цены. При таком варианте потеря популярности товаров, вздорожавших по сравнению с аналогами, окажется значительной.

Таким образом, и при понижении, и при повышении цен кривая спроса на продукцию фирмы в условиях нескоординированной олигополии имеет ломаный вид. До момента начала активной реакции конкурентов она следует по одной траектории, а после него по другой.

Негибкость цен

Особенно подчеркнем непредсказуемость точки излома, положение которой всецело зависит от субъективной оценки действий данной фирмы конкурентами. Конкретнее: от того, сочтут ли они их допустимыми или недопустимыми, примут ли ответные меры. Изменение цен и объемов производства при нескоординированной олигополии становится поэтому рискованным делом. Очень легко вызвать ценовую войну. Единственной надежной тактикой становится принцип «Не делай резких движений». Все изменения лучше производить мелкими шагами, с постоянной оглядкой на реакцию конкурентов. Таким образом, для нескоординированного олигополистического рынка характерна негибкость цен.

Существует и еще одна возможная причина негибкости цен, особое внимание на которую обращали первые исследователи проблемы.

Если кривая предельных издержек (МС1) пересекает линию предельного дохода на протяжении ее вертикального участка (а не ниже его, как на нашем рисунке), то сдвиг кривой MC1 выше или ниже исходного положения не повлечет за собой изменения оптимальной комбинации цены и объема выпуска. На рис. 9.6 при смещениях кривой MC1 в диапазоне от MC2 до MC3 (на рисунке выделен двусторонней стрелкой) оптимальными являются одна и та же цена (PN) и тот же объем производства (QN). То есть цена перестает реагировать и на изменение издержек. Ведь до тех пор, пока точка пересечения предельных издержек с линией предельного дохода не выйдет за пределы вертикального отрезка последней, она будет проецироваться на одну и ту же точку кривой спроса (на рисунке – на точку N).

Нарушение саморегуляции рынка

Относительная негибкость цен на продукты олигополистических отраслей по сравнению с товарами отраслей конкурентных, убедительно объясненная в модели ломаной кривой спроса, является твердо установленным эмпирическим фактом, постоянно наблюдаемым в реальной экономике. Последствия этого явления для судеб рыночной системы исключительно велики.

Напомним, что общая логика доказательства преимуществ рыночной экономики основывается на механизмах ценовой саморегуляции рынка (см. темы 2, 4 и 6). В случае же нескоординированной олигополии этот механизм если и не совсем уничтожен, то блокирован: цены стали малоподвижными, они больше гибко не реагируют на изменения спроса и предложения, если не считать самых резких перемен этих параметров. В условиях нескоординированной олигополии возможными становятся серьезные искажения цен и объемов производства по сравнению с объективными запросами рынка.

«Неудобен» такой рынок и с позиции фирмы. Менеджера не может устраивать ситуация, когда на рост спроса он не может отреагировать повышением цен, а на его падение – понижением. Кроме того, накапливаются диспропорции на стороне издержек. Так, постепенное падение кривых предельных издержек начинает напоминать бомбу замедленного действия. На рисунке 9.6 масштабное падение кривой предельных издержек от MC2 до MC3 никак не отразится на ценах. Конкуренты не получат никаких ценовых сигналов о грядущих переменах. А еще одно понижение до положения MC4 вызовет заметный скачок цен вниз (с PN до PM).

Возникают и разрушительные ценовые войны гигантских корпораций, когда эти диспропорции вырываются наружу и олигополисты переходят к открытым конкурентным схваткам. Примеры подобных войн особенно часто встречались на ранних этапах становления крупного бизнеса в конце XIX первой половине XX в.

Менеджер и нескоординированная олигополия.

Их тяжелые последствия для участников привели к тому, что нескоординированная олигополия постепенно стала рассматриваться субъектами рынка как крайне нежелательная ситуация. Дело в том, что координация действий не обязательно подразумевает сговор. Достаточно взаимопонимания. Понимание конкурентов – это прямой путь к третьей, более стабильной разновидности олигополии – к «игре по правилам».

| |

|

|

Скачать 3.79 Mb.

Скачать 3.79 Mb.