Цели, задачи и основания проведения экспертизы Специфичные задачи

Скачать 4.41 Mb. Скачать 4.41 Mb.

|

Цели, задачи и основания проведения экспертизы Цели, задачи и основания проведения экспертизыСпецифичные задачи формулируют эксперты с учетом особенностей объекта экспертизы — товара, а также целей экспертизы. Например, при экспертизе новых товаров могут быть поставлены следующие специфичные задачи: определение степени новизны товаров и методов ее экспертной оценки, установление конкурентоспособности этих товаров и др. В то же время при проведении контрактной экспертизы в круг решаемых задач эксперты могут включить проведение приемки по качеству и установление соответствия товара требованиям на добровольной основе. Цели и задачи проведения экспертизы базируются на проблемах, возникающих у ее инициатора, и связаны, как правило, с необходимостью удовлетворения его потребностей (информационных, экономических и т.п.). Однако для проведения экспертизы необходимы определенные основания, так как возникающие у субъектов проблемы можно решить с помощью не только экспертиз, но и иных, менее затратных способов (например, путем товароведной оценки, приемки товаров по количеству материально ответственными лицами и т.п.). Основания проведения товарной экспертизы — проблемы, обстоятельства или ситуации, необходимые и достаточные для побудительных поводов или мотивов выполнения определенных действий. Следует различать основания назначения и основания проведения экспертизы. Основания назначения экспертизы появляются при возникновении и осознании субъектом определенной проблемы (хозяйственной, юридической, этической и т.п.), имеющей два аспекта: правовой и специальный. Правовой аспект базируется на необходимости специальных знаний для решения проблемы с учетом действующего законодательства или для получения доказательств либо иной информации. Специальный аспект носит индивидуальный, производный от общего предмета экспертизы характер и помогает в определении наличия или отсутствия правового назначения экспертизы. Основанием для назначения экспертизы может быть невозможность решения возникающих проблем без использования экспертного исследования. Инициатор экспертизы должен выявить объективно существующую информационную потребность в результатах экспертного исследования с применением специальных знаний. Правильно выбранное и сформулированное основание назначения экспертизы помогает точно определить цели и задачи, а также основания для проведения экспертизы. Таким образом, определение основания назначения экспертизы должно быть предшествующей процедурой для формулирования целей и задач товарной экспертизы. Установление оснований проведения экспертизы является одной из ее задач. Такими общими основаниями служат ситуации (условия) определенности, риска и неопределенности. Основанием проведения товарной экспертизы в условиях определенности служит получение доказательств подлинности, тождественности данных, заранее известных, но требующих подтверждения достоверности независимым субъектом - экспертом. Примером может служить, возникновение конфликтных ситуаций при приемке товаров по количеству из-за потерь за счет естественной убыли или хищений при транспортировании груза, хотя его количество при отправке известно. Основанием проведения экспертизы в условиях риски может служить сомнение получателя товаров в том, что при их транспортировании качество осталось без изменения. Риск заключается в возможности возникновения предполагаемых актируемых потерь качества товаров в пути, которые в зависимости от разных обстоятельств (качество отгружаемых товаров, условия перевозки и т.п.) могут быть различными. В этом случае требуется не только независимость, но и компетентность экспертов. Основанием проведения экспертизы в условиях неопределенности служат трудности отбора выборок, объединенных и точечных проб из товарных партий, так как, несмотря на установленные стандартами правила отбора, очень сложно взять выборки или пробы из разных мест партии, достоверно отражающие неоднородность ее качества. Поэтому существует множество альтернативных вариантов отбора, результаты которых экспертам неизвестны. Наиболее распространенными конкретными основаниями проведения товарных экспертиз являются: . возникновение конфликтных ситуаций между получателями и поставщиками; . расхождение действительных значений основополагающих характеристик товаров с документальными данными или установленными требованиями нормативных документов либо информацией на маркировке;

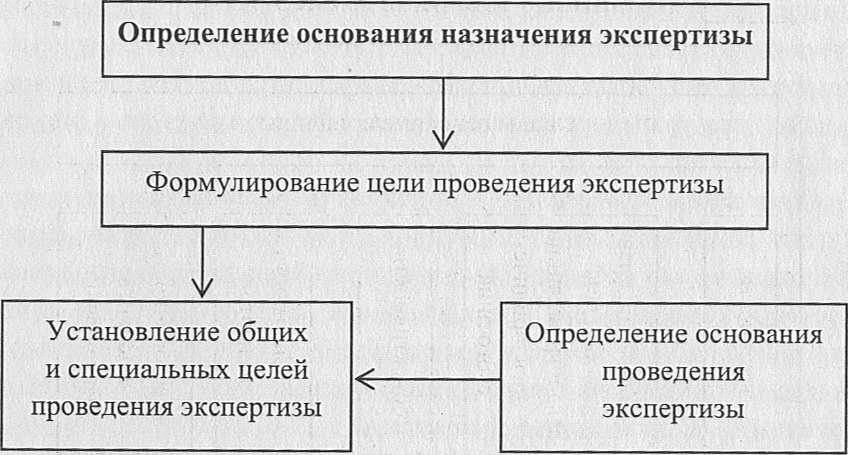

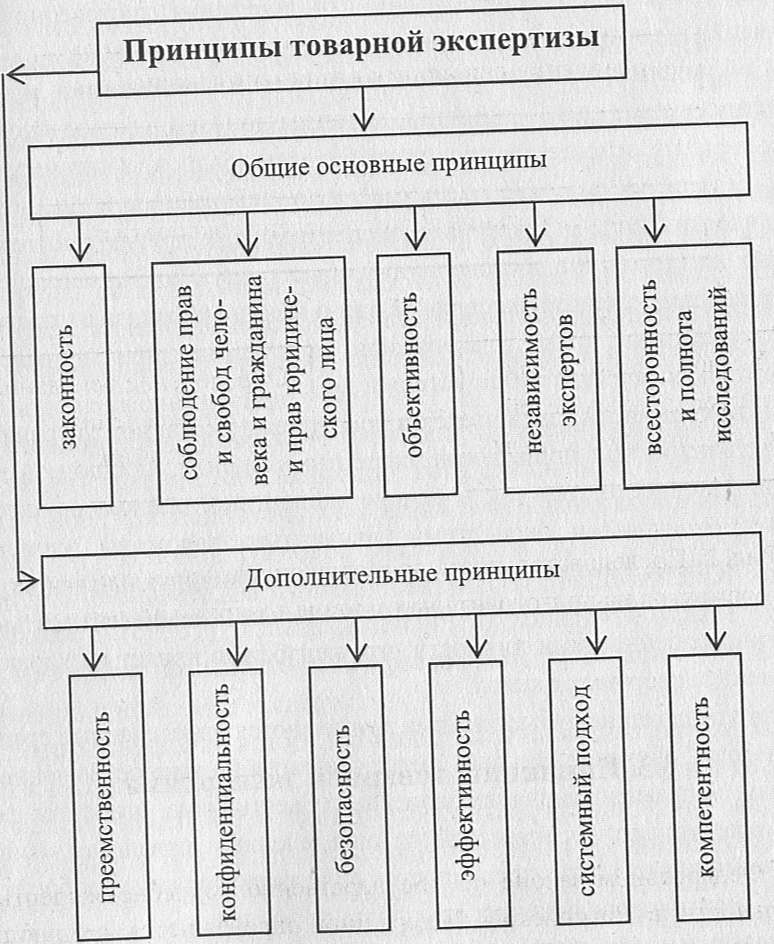

В завершение следует указать последовательность осуществления указанных процедур, являющихся составными элементами экспертизы. Рис. 2. Последовательность процедур определения составных элементов на подготовительном этапе товарной экспертизы  § 3. Принципы товарной экспертизы В Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» определяются следующие принципы, на которых базируется эта деятельность: • законность; . соблюдение прав и свобод человека и гражданина и прав юридического лица;

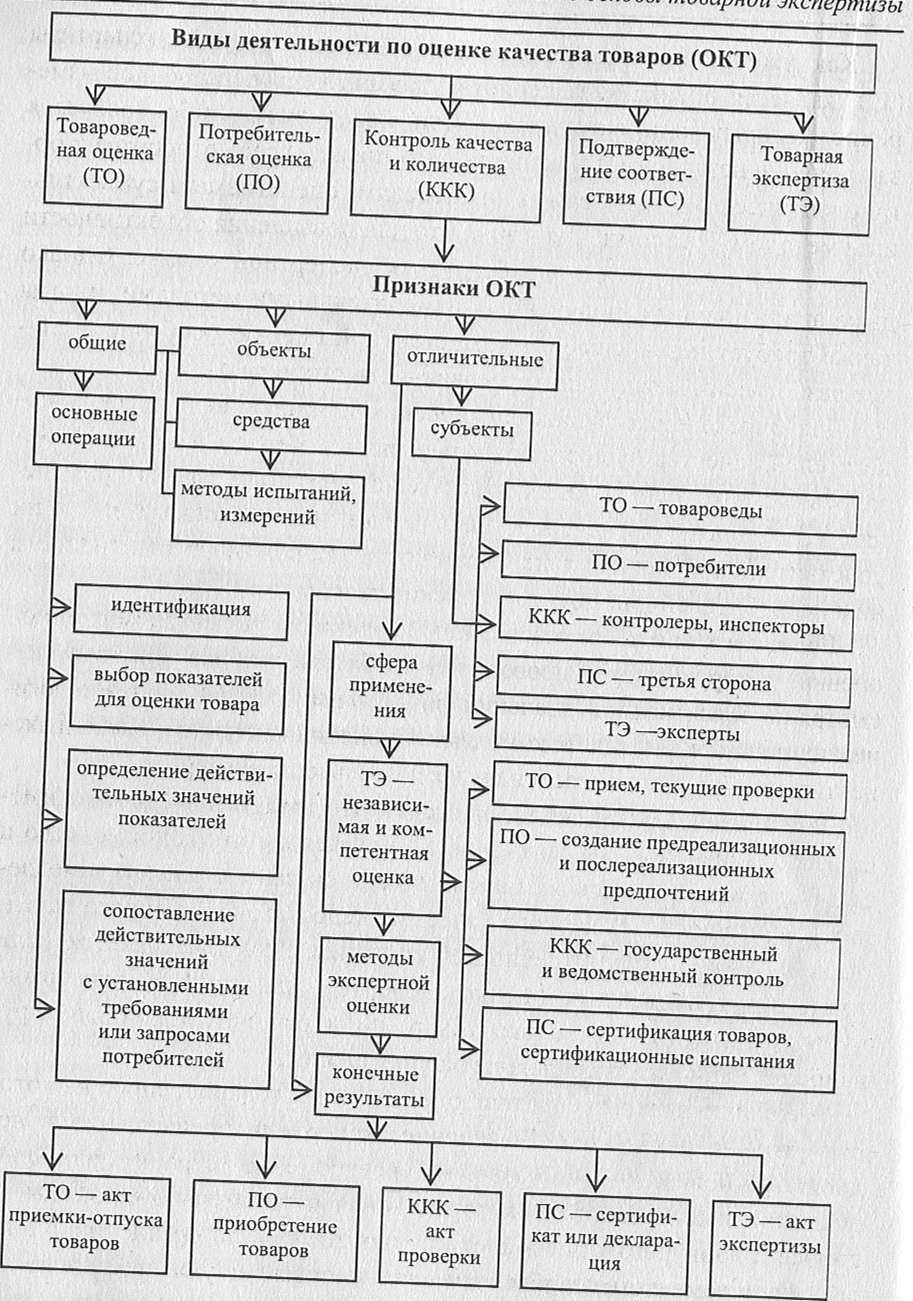

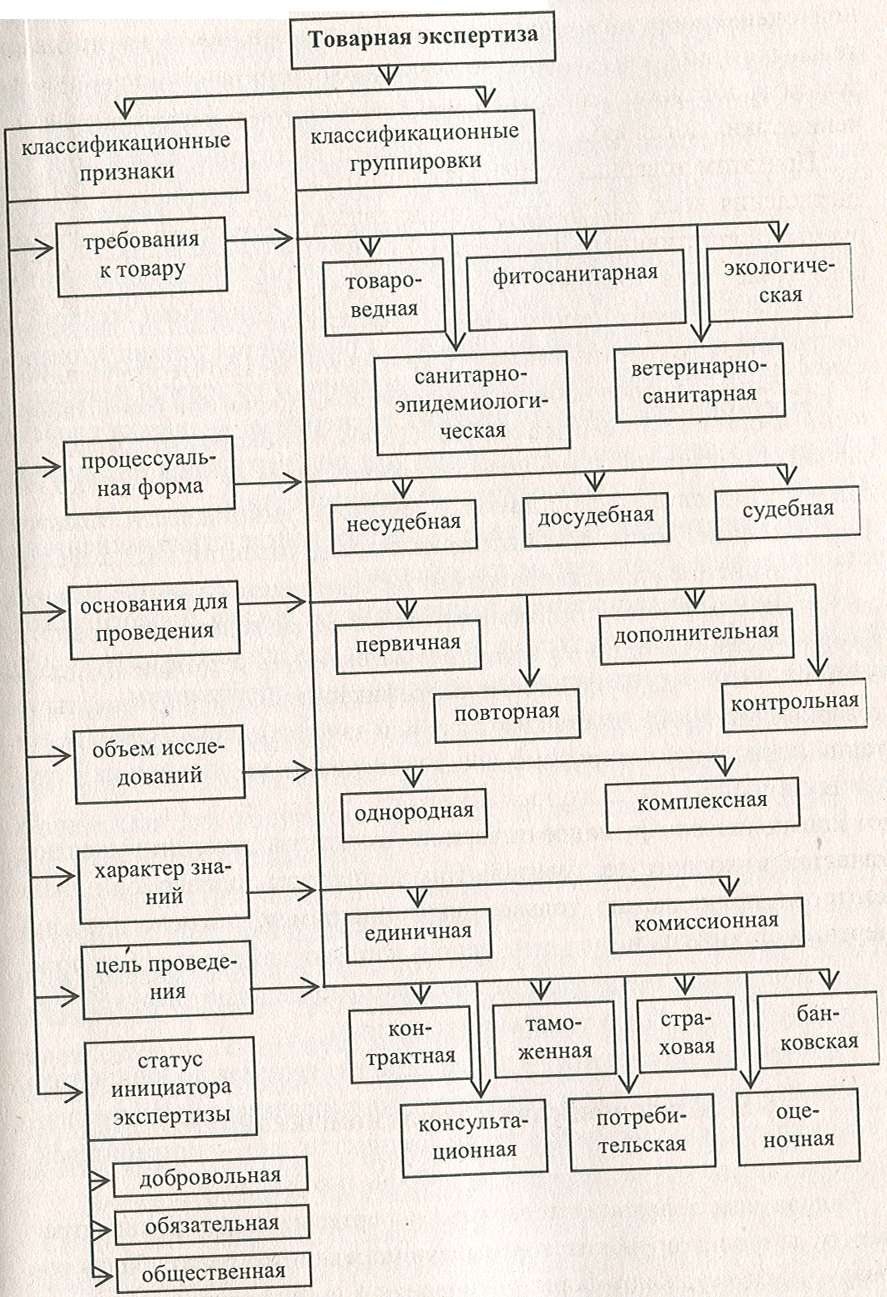

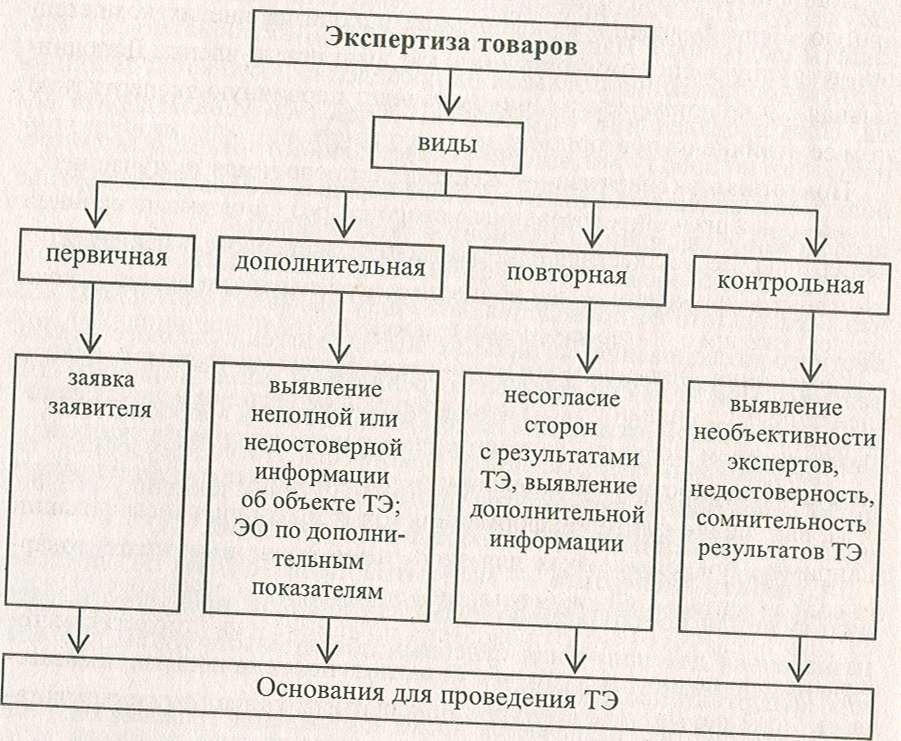

Однако при проведении товарной экспертизы наряду с указанными основными принципами имеют значение еще и ряд дополнительных принципов: преемственность, конфиденциальность безопасность эффективность, системный подход, компетентность (рис. 3).  Рис. 3. Классификация принципов товарной экспертизы Рассмотрим более подробно перечисленные принципы товарной экспертизы. Законность — принцип, основанный на регламентации прав, обязанностей, ответственности субъектов, участвующих и/или проводящих товарную экспертизу. Важнейшей обязанностью субъектов является соблюдение обязательных требований, действующих законов и нормативных документов, а также положений договоров. Требования на добровольной основе могут учитываться субъектами. Однако эти требования могут приобретать обязательный характер в силу заключенных договоров или необходимости доведения достоверной информации до потребителя о соответствии этим требованиям. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина и прав юридического лица — принцип, которым должны руководствоваться эксперты в отношении прав потребителей товаров (например, право на безопасность, право на достоверную информацию и т.п.) и прав юридических лиц — заказчиков экспертизы или других заинтересованных лиц (право на достоверную и объективную информацию о результатах проведенной экспертизы или о причинах отказа от проведения экспертизы, право участия или присутствия при проведении экспертизы в качестве наблюдателя и др.). Объективность заключается в предупреждении и/или устранении субъективизма при проведении экспертных оценок. Соблюдать этот принцип непросто, так как в основе экспертных оценок, осуществляемых отдельными экспертами, изначально заложены элементы субъективизма. Каждый эксперт отличается индивидуальными вкусами, взглядами, определенной профессиональной компетентностью и другими особенностями личности, что неизбежно влияет на характер и уровень экспертных оценок. Для преодоления субъективизма применяются определенные средства и методы, обучение которым имеет чрезвычайно важное значение. К приемам, направленным на преодоление субъективизма, относится формирование экспертных комиссий по определенным признакам, например, введение в их состав специалистов одного профиля или наоборот — разных, взаимно дополняющих друг друга профилей. Независимость экспертов является важнейшим принципом, на котором базируется их объективность. Сущность принципа состоит в том, что эксперт должен быть независим от любых заинтересованных в результатах экспертизы сторон. Заинтересованной стороной могут быть и изготовители, и продавцы товаров, и потребители. Всесторонность и полнота исследований обеспечивают достижение целей экспертизы и ее достоверных результатов, достаточных для решения проблем заказчика, а также ответов на поставленные вопросы. Соблюдение этого принципа во многом зависит от компетентности экспертов, их способности к многофакторному анализу. Недостаточная полнота исследований может служить основанием для назначения повторных и дополнительных экспертиз. Преемственность заключается в том, что при проведении экспертиз эксперты учитывают накопленный практический опыт как собственный, так и других экспертов в этой области. Кроме того, во многих экспертных организациях создается и хранится банк данных, включающий нормативные документы, справочные и методические материалы, а также внутреннюю отчетность с обобщением результатов экспертиз, установлением типовых и нетиповых (частных) ошибок экспертов. Преемственность в работе экспертов достигается также за счет обмена опытом ведущих, опытных экспертов и периодического повышения квалификации. Конфиденциальность — принцип, основанный на запрете разглашения сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну. Соблюдение этого принципа особенно важно при проведении досудебной и судебной экспертиз, а также при проведении конкурса (например, на лучший товар). В Уголовно-процессуальном кодексе РФ (ст. 57) устанавливается, что эксперт не вправе разглашать сведения предварительного расследования, ставшие ему известными при проведении экспертизы. В то же время не вся информация, получаемая экспертом, составляет коммерческую тайну. К такой информации относятся сведения об утрате безопасности товара, его фальсификации или контрафакции. В данном случае эксперты или экспертная организация обязаны довести это до сведения органов государственного контроля. Принцип эффективности заключается в том, что окончательные результаты товарной экспертизы должны способствовать рациональному использованию товара, организации оптимального товародвижения, сокращению расхода сырья, материалов, электроэнергии, затрат труда, а также материальных и товарных потерь. Например, при проведении экспертной оценки новых товаров эксперты учитывают увеличение или сокращение расхода сырья, затрат на производство, распределение и реализацию, после чего на основе^ принципа эффективности принимают решение о возможности серийного или опытного производства. Безопасность товаров или связанных с ними торговых услуг является одним из важнейших принципов, на котором базируется их экспертиза. «Безопасность - состояние, при котором риск вреда или ущерб ограничен допустимым уровнем» (ИСО ГОСТ Р 9000—2001) При проведении товарной экспертизы эксперты обязательно должны учитывать реальную и/или предполагаемую степень вреда, который наносят или могут нанести в дальнейшем товары и связанные с ними торговые услуги жизни, здоровью и имуществу потребителей, а также окружающей среде. Принцип безопасности положен в основу санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и экологической экспертиз, в задачи которых входит оценка безопасности товаров для потребителя и окружающей среды. Компетентность экспертов обеспечивается их подготовкой в определенной области товароведных знаний и опытом работы с товаром. Для проведения товарной экспертизы необходимо в первую очередь глубокое знание товаров, их химических, физических и физико- химических свойств, а также процессов, влияющих на эти свойства Кроме того, эксперт должен хорошо разбираться в вопросах технологии производства товаров, организации и учета товародвижения коммерческой деятельности, ценообразования, документоведения' маркетинга, менеджмента и права. Поэтому они включены в цикл' общепрофессиональных специальных дисциплин образовательных стандартов и учебных планов по специальностям «Товароведение и экспертиза товаров» (для высшей школы) и «Товароведение» (для средних специальных учебных заведений). Любая учебная информация через определенное время забывается и/или устаревает. Поэтому эксперты должны постоянно повышать квалификацию путем самостоятельного изучения научной, учебной и справочной литературы, а также на курсах или семинарах по повышению квалификации. Системный подход необходим эксперту при любых экспертных оценках. Сущность его заключается в обобщении, группировке и приведении в определенную систему данных, необходимых для проведения экспертизы. Например, при экспертной оценке товаров очень важно уметь отнести их к определенной группе, подгруппе, виду, разновидности или типу. Такая систематизация должна основываться на правильном выборе признаков группировки и/или классификации. При этом очень важно, чтобы признаки носили принципиальный, а не случайный характер. Примером сможет служить отнесение крахмала и крахмалопродуктов к группе кондитерских товаров. По нашему мнению, такая группировка носит случайный характер, поскольку по большинству принципиальных признаков (состав, пищевая ценность, сырье, назначение) крахмал не похож на основные подгруппы кондитерских товаров. Более правильно относить крахмал и крахмалопродукты к вспомогательным товарам, с которыми крахмал объединяет общность назначения. К этой группе следует отнести и пищевые добавки. § 4. Общность и отличия товарной экспертизы от других видов оценочной деятельности Товарная экспертиза, базирующаяся на указанных выше принципах, является одним из видов оценочной деятельности. К другим ее видам относятся товароведная и потребительская оценки, контроль качества и количества, подтверждение соответствия. Для всех видов оценочной деятельности характерны общие и отличительные признаки (рис. 4). Оценочная деятельность — это деятельность по выбору номенклатуры показателей, определению их фактических значений и сопоставлению с требованиями нормативных документов или суждениями экспертов.  Рис 4 Общие и отличительные признаки разных видов оценочной деятельности Как уже отмечалось, сферой применения товарной экспертизы (ТЭ) является оценка характеристик товара, непосредственное измерение которых или затруднено, или невозможно либо требуется заключение независимого эксперта. Это прежде всего относится к органолептическим свойствам и показателям, оцениваемым субъективным методом. Нет сомнения в том, что для повышения объективности этого метода необходимо прибегнуть к экспертной оценке. Однако даже анализ данных, полученных измерительными методами, иногда также требует независимой и компетентной оценки, особенно в случае разногласий между заинтересованными сторонами. Для определения физико-химических и микробиологических показателей качества существуют объективные методы измерений. Казалось бы, что группы таких показателей лежат вне сферы применения ТЭ. Однако это неверно. Дело в том, что эти показатели и их действительные значения не отражают в полной мере отношение к ним потребителей или потребительские запросы. Более того, они носят разобщенный характер и не дают комплексной оценки, которую всегда проводит потребитель товаров. Поэтому, несмотря на объективность значений физико-химических и микробиологических показателей, для их комплексной оценки как части товарной экспертизы требуется профессиональная деятельность экспертов. Все перечисленное свидетельствует, что товарная экспертиза имеет важное значение для коммерческой деятельности. Производство и закупка крупных товарных партий всегда связаны с риском замедления реализации из-за низкого качества, недостаточного спроса вследствие изменившихся потребностей на рынке. Риск уменьшается, если товар будет подвергнут оценке экспертом или группой экспертов, умеющих оценить не только товар, но и рыночную конъюнктуру, наиболее рациональные каналы распределения. Особенно важна экспертная оценка новых товаров, спрос на которые реально неизвестен. Выявление экспертами преимуществ и недостатков новых товаров позволяет своевременно устранить наиболее существенные недостатки, которые могут отрицательно сказаться на спросе и конкурентоспособности новых товаров по сравнению с аналогами. Кроме того, любые товары — новые и уже известные — должны проходить санитарно-эпидемиологическую экспертизу. В последнее время наметилась тенденция обращения предпринимателей к независимым экспертам с целью идентификации и экспертной оценки образцов, представленных поставщиками на предварительных этапах заключения договоров купли-продажи. Зачастую результаты товарной экспертизы оказываются решающими при заключении таких договоров. При этом товарная экспертиза может быть проведена путем подтверждения всех или части установленных требований, регламентируемых нормативными документами (НД). Кроме того, номенклатура показателей для товарной экспертизы может быть расширена и за рамки действующих стандартов и других НД. Товарная экспертиза может быть также частью сертификационных испытаний, проводимых экспертами сертификационных лабораторий и органов по сертификации. Следует отметить, что между товарной экспертизой и подтверждением соответствия существует более тесная связь, чем с другими видами оценки качества товаров. ТЭ и ПС базируются на общих принципах. Субъектами ТЭ и ПС являются эксперты. Различие между ними заключается в окончательных результатах деятельности. Эксперты ПС выдают только акт экспертизы или заключение, но не имеют права выдавать сертификаты, даже если они аттестованы в Системе сертификации ГОСТ Р. Эксперты по товарной экспертизе составляют акт или заполняют протоколы испытаний и/или акты, которые являются конечными документами. В силу определенного юридического статуса эксперты не обладают контрольными функциями, поэтому не могут проводить контроль качества и количества товаров. Право проведения инспекционного контроля принадлежит только руководителям и инспекторам экспертных организаций § 5. Классификация товарной экспертизы Общая классификация товарной экспертизы на классификационные группировки проводится по следующим признакам: требования к товару, процессуальная форма, основания для проведения, объем исследований, характер знаний, цель проведения, статус инициатора экспертизы (рис 5)  В зависимости от требований к товару как объему экспертизы различают пять видов экспертизы: товароведную, санитарно-эпидемиологическую, фитосанитарную, ветеринарно-санитарную и экологическую. Товароведная экспертиза — оценка экспертом одной или нескольких основополагающих товароведных характеристик товаров путем проведения экспертных исследований и установления соответствия этих характеристик требованиям нормативных документов и/или требованиям, принятым в практике, либо суждениям эксперта. Иногда в литературе и на практике применяется термин «товароведческая экспертиза», но, по нашему мнению, этот термин неверен. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза — оценка свойств товаров, осуществляемая экспертами для подтверждения их химической, радиационной и биологической безопасности. Фитосанитарная экспертиза — оценка соответствия экспертами установленным карантинным требованиям. Ветеринарно-санитарная экспертиза — оценка биологической безопасности, осуществляемая экспертами для подтверждения соответствия товаров установленным ветеринарным требованиям. Экологическая экспертиза — оценка экологических свойств товаров, проводимая экспертами для установления их влияния на окружающую среду. Кроме указанных видов товарной экспертизы, иногда выделяют технологическую и документальную экспертизы, однако они либо могут являться частью товароведной (например, технологическая) экспертизы, либо их результаты используют для комплексной оценки. В зависимости от процессуальной формы различают несудебную, досудебную и судебную товарные экспертизы. Несудебная экспертиза — экспертиза, назначаемая по инициативе заказчиков: коммерческих и некоммерческих организаций или индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц — потребителей. Такая экспертиза осуществляется на добровольной основе. Несудебные товарные экспертизы — одни из самых распространенных в практике работы торгово-промышленных палат, бюро товарных экспертиз, органов по сертификации, независимых экспертов. Это объясняется тем, что потребность в них возникает постоянно, в то время как в досудебных и судебных — периодически. Досудебная экспертиза — экспертиза, назначаемая по инициативе физических или юридических лиц до обращения или передачи дела в суд. Досудебную экспертизу могут проводить те же эксперты, что и несудебную. При этом заказчик имеет намерение обратиться в суд для защиты своих прав. Например, потребитель может обратиться в экспертную организацию с заявкой на проведение досудебной экспертизы, если продавец или изготовитель отказались удовлетворить его претензии по поводу реализации некачественного товара, а затем требовать возмещение ущерба в судебном порядке, используя экспертное исследование как один из аргументов своей правоты. Еще одна особенность досудебной экспертизы заключается в том, что в результате ее проведения заказчику выдаются результаты экспертного исследования, которое не имеет статуса судебного доказательства. При этом суд при рассмотрении дела может назначить проведение судебной экспертизы по тем же объектам и вопросам. Досудебная экспертиза может приобрести статус несудебной, если на основании ее результатов противоположная заказчику сторона принимает решение об удовлетворении его претензий. Судебная экспертиза — экспертиза, производимая по определению суда или постановлению судьи, следователя, прокурора и предназначенная для получения судебных доказательств путем проведения экспертных исследований. Эта экспертиза назначается после возбуждения гражданского или уголовного дела, арбитражного процесса или дела по административным правонарушениям. Одной из особенностей проведения судебной экспертизы является соблюдение в обязательном порядке процессуальной формы. Судебную экспертизу могут осуществлять аттестованные в установленном порядке государственные эксперты — сотрудники государственных судебно-экспертных учреждений, а также независимые эксперты и сотрудники экспертных организаций. Другая особенность проведения судебной экспертизы заключается в том, что ее процессуальная форма имеет четкую регламентацию в федеральных законах и других нормативных документах. Процессуальные отношения складываются между судом и экспертом, который несет персональную ответственность за заключение, дает пояснение суду, следователю. В зависимости от оснований проведенияэкспертиза потребительских товаров подразделяется на виды представленные в на рис 6.  Рис. 6. Основания для проведения товарной экспертизы Первичная экспертиза – основная экспертиза, проводимая по заявке заинтересованной организации – заказчика. Особенно такой ТЭ является то, что при ее проведении эксперты впервые знакомятся с объектом экспертизы. Дополнительная экспертиза – экспертиза, проводимая для выявления недостающей информации с целью принятия окончательных решений. Основаниями ее проверки могут служить решение группы или отдельного эксперта, вышестоящего руководства в связи с неполной или не достоверной информацией, представленной заявителем или полученной экспертам в ходе экспертной оценки, выявление новой информации, влияющей на принятие окончательного решения, а также необходимость экспертной оценки по дополнительным показателям. Дополнительную экспертизу проводят те же эксперты, что и первичную. Если выявленная информация находится вне их компетенции, в группу экспертов могут быть введены новые члены. Дополнительная ТЭ не повторяет, а лишь дополняет первичную экспертизу. В этом ее отличие от повторной. Повторная экспертиза — экспертиза, проводимая в случае несогласия одной из заинтересованных сторон с результатами первичной экспертизы. Ее осуществляет новый состав экспертов; в ней должны участвовать и эксперты, проводившие первичную экспертизу, если нет возражений заинтересованных сторон. Основания для проведения повторной экспертизы могут быть идентичными основаниям для дополнительной экспертизы. Кроме того, основанием могут служить сомнения заявителя или части экспертов в достоверности и обоснованности результатов первичной экспертизы, выявление фактов информационной и товарной фальсификации (например, представленных для экспертной оценки образцов, товар- но-сопроводительной документации). Повторная экспертиза проводится по тем же характеристикам товара, но при необходимости может быть дополнена новыми показателями. Если результаты повторной экспертизы совпадают с результатами первичной, они считаются окончательными. Иногда бывают сложные случаи, когда проводится несколько повторных экспертиз с участием новых экспертов. В этом случае окончательное решение принимает руководство экспертной организации или заявитель, если результаты ТЭ представляют интерес только для него и не касаются соблюдения правовых норм, в том числе обязательных требований. В системе Торгово-промышленной палаты РФ (ТТП РФ) повторная экспертиза проводится на основании письменной заявки заказчика с обоснованием причин, а также на основании решения судебных органов [15]. Для проведения повторной экспертизы должны быть следующие условия:

Расходы по проведению повторной экспертизы несет заказчик, если результаты первичной экспертизы подтверждаются, а если не подтверждаются, то экспертная организация. Контрольная экспертиза — экспертиза, проводимая с целью проверки достоверности и обоснованности результатов первичной, дополнительной и повторной экспертиз. Контрольные ТЭ могут быть плановыми и внеплановыми. Основанием для их проведения служит выявление недостоверности (сомнительности) результатов ранее проведенных экспертиз из-за необъективности экспертов либо использования ими представленной заявителем недостаточной, неправильной информации. В настоящее время контрольные ТЭ проводятся редко, в случае крайней необходимости, так как заказчики не заинтересованы в них. Контрольная экспертиза проводится по инициативе руководства экспертной организации. Особенности проведения контрольной экспертизы:

По объему исследований различают единичную и комиссионную экспертизы. Единичная экспертиза — экспертиза, проводимая одним экспертом самостоятельно. Примером такой экспертизы могут служить экспертные исследования, осуществляемые экспертом в испытательной лаборатории, идентификационные экспертизы, проводимые экспертами таможенных лабораторий или органов по сертификации. Кроме того, единичные экспертизы могут быть составной частью комиссионных экспертиз, если применяется групповая экспертная оценка, но каждый эксперт работает самостоятельно, без взаимодействия с другими экспертами группы. Если эксперты работают в группе совместно, с обсуждением результатов, это будет комиссионная экспертиза. Комиссионная экспертиза — экспертиза, проводимая группой экспертов одной специальности. Так, товароведная экспертиза по количеству и качеству, проводимая экспертами бюро товарных экспертиз или Торгово-промышленной палаты без привлечения экспертов других специальностей, относится к комиссионной. Ее типичным примером может служить дегустационная оценка пищевых продуктов дегустационными комиссиями, поскольку такая экспертиза проводится экспертами не только специализирующимися по определенной группе или подгруппе товаров, но и отобранными по сенсорным способностям. По характеру знаний экспертизы могут быть однородными и комплексными. Однородные экспертизы — экспертизы, проводимые экспертами одной специальности в определенной области знаний. Например, товароведные экспертизы проводятся товароведами-экспертами, санитарно-эпидемиологические — санитарными врачами, ветеринарно- санитарные — ветеринарными врачами. Однородные экспертизы могут быть единичными и комиссионными. Комплексная товарная экспертиза — экспертиза основополагающих характеристик товара, осуществляемая экспертами разных специальностей и областей знаний. В отличие от однородных комплексные экспертизы проводятся экспертами разных областей знаний и специальностей по всем основополагающим характеристикам и требованиям, значительная часть которых не может быть оценена только экспертами-товароведами. Так, соответствие санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным, экологическим, фитосанитарным требованиям подтверждается экспертами других специальностей, а эксперты-товароведы при проведении товароведной экспертизы по качеству учитывают их документальное подтверждение в форме санитарно-эпидемиологических заключений, ветеринарных свидетельств и т.п. Однако экспертиза считается комплексной только тогда, когда разные эксперты проводят ее совместно. Отличительными признаками комплексной экспертизы [24] являются:

При комплексной экспертизе проводящие ее разные эксперты могут иметь разные объекты, предметы и методы исследований. Экспертная оценка каждого из них учитывается при составлении общего заключения, которое подписывают все эксперты. Например, при экспертизе новых товаров в состав группы экспертов могут входить эксперты: технологи, товароведы, гигиенисты, маркетологи и др. В зависимости от цели проведения ТЭ классифицируют на следующие виды: контрактная, таможенная, страховая, банковская, консультационная, потребительская и оценочная (см. рис. 5). Контрактная экспертиза — оценка экспертами выполнения условий контракта (договора). При этом может проверяться качество образцов и/или проб товара, в том числе на соответствие требованиям нормативной документации, состояние транспортных средств и упаковки товаров, а также осуществляться предотгрузочный контроль грузов, проверка соответствия поступившей партии условиям контракта (договора) по количеству, качеству, упаковке, маркировке товаров и др. Таможенная экспертиза — оценка экспертами товаров для таможенных целей. Она проводится для ассортиментной идентификации товара, а также страны происхождения, уточнения характеристик товара и определения кода по ТН ВЭД, отбора образцов для испытаний, установления количественных, качественных и иных характеристик товара в момент передачи (получения) на склад(е) временного хранения на таможенной территории. Кроме того, при таможенной экспертизе проводятся расчеты норм выхода продукта переработки и расходования сырья, идентификация продукта переработки, определение экспертной продукции как продукции собственного производства. Таможенная экспертиза — специальное исследование, проводимое экспертами в целях решения фискальных, правоохранительных, контрольных, экономических и статистических задач. Объектами таможенной экспертизы являются товары и предметы, перемещаемые через таможенную границу, а также их товарно- сопроводительные документы. Различают следующие виды таможенной экспертизы: идентификационная, технологическая, классификационная, товароведная, материаловедческая, определение таможенной стоимости товаров. Подробно эти виды таможенной экспертизы рассматриваются в дисциплине «Таможенная экспертиза товаров» [21]. Страховая экспертиза — оценка экспертами причиненного страхователю ущерба в стоимостном выражении с учетом качественных и количественных потерь при наступлении страхового события (случая) — стихийного бедствия, пожара, хищения имущества и т. п. Банковская экспертиза — оценка экспертами количества, качества и ориентировочной стоимости имущества (или товаров), передаваемого под залог (заклад), с учетом качества, сезонности, срока службы (годности) и др. Консультационная экспертиза — оценка экспертами товаров для выявления причин возникновения дефектов при транспортировании, хранении, подготовке к реализации, а также прогнозирования сроков хранения для выдачи рекомендации о возможности их реализации. Потребительская экспертиза — оценка экспертами характеристик товара, принимаемого от потребителя или индивидуальных потребителей. Такая экспертиза может проводиться для товаров, бывших в употреблении и вновь изготовленных. Кроме оценки характеристик товара, с ее помощью определяются причины возникновения дефектов, а также степень снижения качества по наличию дефектов. Оценочная экспертиза — экспертная оценка совокупности основополагающих характеристик товара (качества, количества и цены). При ее проведении учитывается уровень качества товара, его гарантийные сроки, сроки службы (годности), другие показатели качества для определения ориентировочной цены товара. При оценочной экспертизе транспортных средств учитывается их техническое состояние, естественный износ, срок службы, количество ремонтов и пр. В зависимости от статуса инициатора проведения товарной экспертизы различают добровольную, обязательную и общественную экспертизы. Добровольная экспертиза — экспертиза, осуществляемая в интересах одного лица и/или заинтересованных сторон. Примером такой экспертизы могут служить товарные экспертизы, осуществляемые ТПП, бюро товарных экспертиз, органов добровольной сертификации. Обязательная экспертиза — экспертиза, которая назначается в соответствии с законодательством и результаты которой имеют юридическое значение. Общественная экспертиза — экспертиза, выполняемая в интересах определенных лиц по инициативе конкретных общественных организаций и не имеющая юридического значения. К таковым можно отнести экспертизы, выполняемые по инициативе обществ по защите прав потребителей, СМИ и других организаций. Например, журнал «Спрос» систематически публикует результаты независимых экспертиз товаров, осуществляемых по его инициативе. При проведении общественных экспертиз очень важно, чтобы в них участвовали эксперты, компетентные в объектах экспертиз. Вопросы для самопроверки

|