Цели, задачи и основания проведения экспертизы Специфичные задачи

Скачать 4.41 Mb. Скачать 4.41 Mb.

|

|

Глава 2. Объекты и субъекты товарной экспертизы § 1. Объекты экспертизы Основными объектами товарной экспертизы являются потребительские товары. Однако в ряде случаев при проведении комплексной экспертной оценки возникает необходимость ввести дополнительные объекты товарной экспертизы, к которым относятся сырье, материалы, полуфабрикаты; документы; технологические процессы по производству, хранению, транспортированию, подготовке к реализации; услуги по упаковыванию, маркированию, послепродажному обслуживанию; определение стоимости товаров; правила эксплуатации или использования потребителем. Классификация объектов товарной экспертизы представлена на рис. 7. Потребительские товары — продукция, реализуемая потребителю и используемая им для личных целей. Такое определение термина несколько условно, поскольку одна и та же продукция, реализуемая различным потребителям (промышленным или индивидуальным) и используемая для принципиально одинакового назначения (например, мука для промышленного или домашнего хлебопечения) относится к разным классам (товарам промышленного назначения или потребительским товарам). Поэтому многие аспекты экспертизы потребительских товаров характерны и для экспертизы товаров промышленного назначения. При проведении товарной экспертизы один из конечных ее результатов часто сводится к отнесению оцениваемых потребительских товаров к определенной градации. Градация потребительских товаров. Различают градации качества и размерные градации. Градации качества — категории товаров одного наименования, отличающихся установленными значениями показателей качества Для ряда непродовольственных товаров градация качества определяется еще и степенью бездефектности. Все потребительские товары подразделяют на три основные градации качества: стандартные, а также нестандартные и отходы, не отвечающие установленным требованиям по одному или нескольким показателям качества.  Рис. 7. Классификация объектов товарной экспертизы К нестандартной продукции в зависимости от степени значимости дефектов относят условно пригодную продукцию. Условно пригодная нестандартная продукция — продукция, содержащая значительные и/или устранимые критические дефекты. После устранения выявленных дефектов с помощью сортировки и отбраковки дефектных экземпляров или их промышленной переработки категория качества продукции повышается до стандартной. Поэтому экспертная оценка не должна завершаться только одним констатирующим результатом — отнесением объектов экспертизы к определенной градации качества. Не менее важен другой результат ТЭ — прогнозирование или рекомендации возможных способов устранения выявленных дефектов и получения стандартной продукции. Эти предполагаемые результаты эксперт при необходимости может оформить в виде консультаций об использовании нестандартных товаров и способах их обработки и/или переработки. Опасная продукция — продукция с неустранимыми критическими дефектами, использование которой может нанести вред жизни, здоровью и имуществу потребителей, а также окружающей среде. Опасная продукция не подлежит реализации, переработке в промышленных или домашних условиях. Такая продукция должна быть изъята и уничтожена одним из принятых способов. От опасной продукции следует отличать потенциально опасные товары, которые относятся к стандартной градации, так как отвечают требованиям действующих стандартов. Потенциально опасные товары — товары, содержащие вредные для потребителя или окружающей среды вещества или выделяющие их в окружающую среду при использовании. Эти товары представляют опасность для потребителей и окружающей среды при нерациональном использовании или нарушении правил эксплуатации. Перечень потенциально опасных товаров обширен и включает многие продовольственные и непродовольственные товары. К названным товарам можно отнести алкогольные напитки (частое и неумеренное потребление этилового спирта может привести к алкоголизму и даже закончиться летальным исходом), табачные изделия (никотин вреден для активных и пассивных курильщиков), автомобили (угарный газ вреден для водителя, пассажиров и окружающей среды), товары бытовой химии, содержащие вредные смолы, органические растворители, яды и т. п. Вот далеко не полный перечень таких товаров. Стандартные товары подразделяются также на товарные сорта, марки, номера, классы сложности. Подробно названные градации качества рассматриваются в курсе «Теоретические основы товароведения». При определении этих градаций эксперт должен хорошо разбираться в принципах деления на них стандартной продукции, уметь устанавливать и применять отличительные признаки разных градаций. Размерные градации — категории товаров, отличающиеся установленными размерами. Размерные градации характеризуются длиной, диаметром и массой. Размер выступает как один из показателей качества и/или ассортимента, определяя зачастую цену на товар, а также потребительские предпочтения. Для отдельных групп пищевых продуктов (свежих плодов и овощей, соленых и квашеных овощей, рыбы, яиц) размер является одним из основополагающих показателей качества и отличительных признаков товарных сортов, категорий. Например, яблоки высшего сорта должны иметь размер по наибольшему поперечному диаметру не менее 60 мм, 1-го сорта — 50, 2-го сорта — 45 мм. Одним из признаков, определяющих категорию яиц, является их масса: I категория — не менее 55 г, II категория — 45 г. Рыба по размерам делится на крупную, среднюю и мелкую. Размерные градации играют очень важную роль при оценке многих групп непродовольственных товаров (одежда, обувь, стройматериалы, ювелирные изделия, канцелярские товары), определяя их ассортиментную принадлежность и потребительские предпочтения. Так, покупатель приобретает одежду и обувь только нужного ему размера, даже если другие характеристики товара (цвет, фасон, отделка и т. п.) понравились ему больше. Для таких групп товаров размер — наиболее значимое средство создания потребительских предпочтений. Для быстрого распознавания размерных градаций на маркировке непродовольственных товаров принято помещать условные обозначения, указывающие размеры товара, которые соответствуют определенным антропометрическим характеристикам потребителей. Эксперт должен хорошо разбираться в этих условных обозначениях. Кроме того, он должен иметь в виду, что эти условные обозначения размеров товаров разных стран происхождения не совпадают и нужно уметь вносить соответствующие коррективы. Определение градации потребительских товаров может являться заключительным этапом экспертной оценки, и обусловлено ее целью. Однако конечный результат товарной экспертизы не обязательно должен быть связан с определением градации товара. Цель товарной экспертизы и ее предполагаемые конечные результаты определяют выбор характеристик товара, устанавливаемых при экспертной оценке. Поэтому очень важно, чтобы эксперт знал критерии такого выбора. Критерии выбора потребительских свойств и показателей при проведении товарной экспертизы. В качестве критериев могут быть выбраны степень значимости свойств и показателей, позволяющих наиболее полно и обоснованно достичь поставленных целей. Эту степень значимости принято обозначать через коэффициент весомости, который определяется экспертным методом путем опроса экспертов или потребителей. Кроме того, выбор потребительских свойств и показателей может быть предопределен целью товарной экспертизы, а также произведен заказчиком, который в заявке устанавливает перечень необходимых показателей. Специфика объектов товарной экспертизы. Следует отметить, что объекты ТЭ и других видов оценочной деятельности могут быть одинаковыми. При этом оценке подвергаются единичные экземпляры потребительских товаров, комплексные упаковочные единицы и товарные партии. Лишь при потребительской оценке не определяются характеристики товарных партий. Указанные объекты характеризуются не только комплексом основополагающих характеристик (ассортиментной, качественной, количественной и стоимостной), но и разным уровнем неопределенности. Необходимость оценки товаров в условиях неопределенности делает их объектами экспертизы. Под условиями неопределенности понимается ситуация, при которой возникает проблема выбора альтернативных решений при недостаточности информации. Эта неопределенность чаще всего является следствием применения выборочного метода отбора проб из товарных партий. Даже если пробы (образцы) отобраны в соответствии с установленными правилами, существует неопределенность в отношении соответствия количественных и качественных характеристик единичных товаров, отобранных из товарной партии, аналогичным характеристикам всех товаров в данной партии. При этом всегда существует риск возникновения несоответствия оцениваемого объекта всей совокупности товаров. Вследствие этого перенос результатов оценки отобранных проб (образцов) на всю товарную партию может привести к неверным решениям. В то же время зачастую оценка качества единичных товаров или измерение их количества происходит в условиях определенности, которые характеризуются конкретными результатами. Например, при наличии достаточной информации о действительных значениях показателей количественных и качественных характеристик единичных экземпляров товаров эксперт может отнести их к определенной градации качества. В этом случае основанием для проведения экспертизы служит необходимость в независимой и компетентной оценке экспертов. Решения, принимаемые экспертом в отношении объектов экспертизы, могут подразделяться по признаку определенности или неопределенности на три группы:

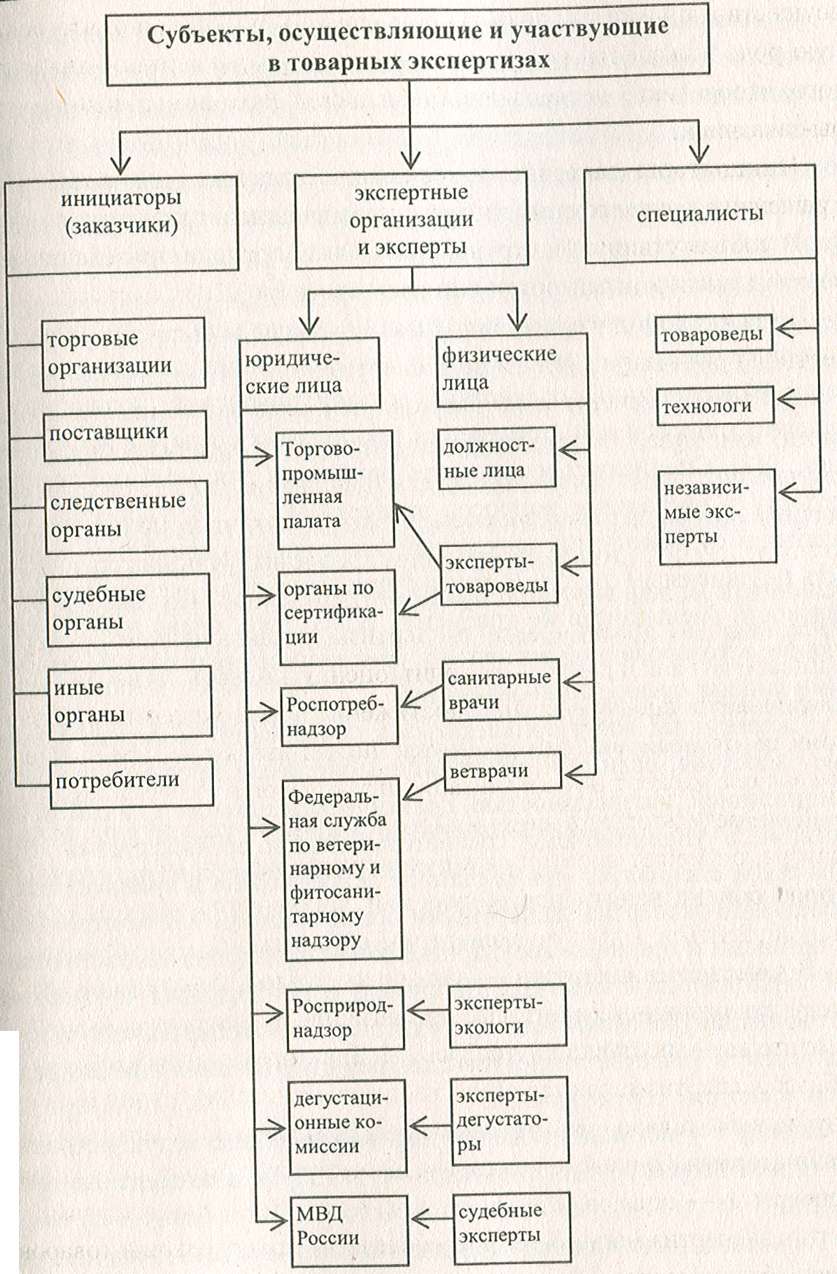

при неопределенности — каждое действие имеет множество возможных результатов, но их вероятность эксперту неизвестна. § 2. Субъекты товарной экспертизы К экспертной деятельности причастны две группы субъектов. Первая группа представлена инициаторами — заказчиками и специалистами, которые являются ее участниками; вторая — экспертами, осуществляющими эту деятельность (рис. 8). Естественно, что основную роль в экспертных исследованиях играют эксперты. Однако для того, чтобы такие исследования начались, необходимы их инициаторы-заказчики. Инициаторы (заказчики) — субъекты, испытывающие потребность в решении возникших у них проблем путем проведения экспертизы. В соответствии с Инструкцией ТГЮ «О порядке проведения экспертизы экспертными организациями системы ТПП» заказчик определяется как юридическое лицо, заказывающее и оплачивающее экспертной организации услуги по экспертизе. Участие в экспертизе инициатора наиболее важно на ее подготовительном этапе. Он представляет в экспертные организации заявку, в которой указывает цели экспертизы, основания для ее проведения, ставит перед экспертами вопросы, ответы на которые, по его мнению, позволят решить возникшие у него проблемы. Инициатор-заказчик экспертизы оплачивает работу по ее проведению. На завершающем этапе после получения акта экспертизы с заключением экспертов инициатор анализирует и проводит оценку полноты ответов на поставленные вопросы, выявляет достижение целей экспертизы. В зависимости от этой оценки создаются потребительские предпочтения при выборе экспертных организаций и экспертов в дальнейшем. Если результаты проведенной экспертизы не удовлетворяют инициатора, он может обратиться к руководству экспертной организации с просьбой назначить повторную или дополнительную экспертизу, либо обратиться в другую экспертную организацию. В качестве инициаторов — заказчиков товарной экспертизы могут выступать розничные и оптовые организации, а также организации изготовители — поставщики товаров. Инициаторами судебных и досудебных экспертиз являются следственные организации и суды. Экспертизу новых товаров могут заказывать разработчики и инвесторы. Инициаторами банковской экспертизы выступают банки, а страховой экспертизы — страховые организации. Кроме того, инициаторами товарных экспертиз могут быть потребители — приобретатели товаров, а также общественные организации (например, общества по защите прав потребителей). Перечень инициаторов можно дополнить контрольными органами, таможенной службой и ее подразделениями и др.  Рис. 8. Субъекты, осуществляющие и участвующие в товарных экспертизах Специалисты — субъекты, привлеченные к участию в экспертизе в качестве консультантов или для оказания помощи. При проведении товароведной экспертизы это могут быть товароведы или другие уполномоченные руководством должностные лица (начальники цехов, складов оптовых баз, материально ответственные лица). При проведении технологической (реже товароведной) экспертизы могут привлекаться технологи перерабатывающих предприятий (например, технологи цехов переработки плодоовощных баз). По действующему законодательству специалист — это лицо, обладающее специальными знаниями, необходимыми для оказания помощи (консультаций, содействия) и дачи пояснений, возникших в решении вопросов или применении технических средств в исследованиях [17]. Специалист может быть привлечен для оказания помощи эксперту в постановке вопросов экспертизы (ст. 58 УПК РФ). При участии в судебной или досудебной экспертизах специалист должен быть независимым лицом. В других видах товарной экспертизы независимость специалиста не требуется. Более того, очень часто участвующие в товароведной экспертизе специалисты являются должностными лицами организации-заказчика. Специалисты могут привлекаться к проведению экспертиз в качестве экспертов, если они обладают необходимой профессиональной компетенцией, независимостью, практическим опытом и личными качествами и уполномочены соответствующими организациями. При этом такой специалист может быть не аккредитован и привлекаться к проведению экспертиз экспертными организациями или контрольными органами и органами государственного управления на постоянной или периодической основах. Например, в центральных органах по сертификации работают как аккредитованные эксперты, так и привлекаемые в качестве экспертов специалисты, не имеющие аккредитации в системе сертификации. Наряду с участниками экспертной деятельности, ведущую роль в ней играет вторая группа субъектов — эксперты и экспертные организации. Не умаляя роль инициаторов-заказчиков и специалистов как участников экспертной деятельности, необходимо особое место в ней отвести экспертам, являющимся основными субъектами, осуществляющими экспертные исследования и оценку. Эксперт — независимый субъект, обладающий профессиональной компетентностью, практическим опытом и личными качествами, которые необходимы для проведения экспертных исследований и оценки по поставленным перед ним проблемам и вопросам. От специалистов эксперты отличаются правами, обязанностями и ответственностью. Кроме того, аккредитованные в определенной системе эксперты должны иметь сертификаты или свидетельства такой аккредитации и периодически проходить повышение квалификации и переаттестацию в системе (например, в Системе ТПП — через 3 года, в Системе сертификации ГОСТ Р — через 4 года). Внеочередная аттестация экспертов проводится в случаях, если они допускают грубые нарушения требований нормативных документов, проявляют некомпетентность, необъективность и несамостоятельность. Результатом такой внеочередной аттестации является лишение экспертов аккредитации и запрет на ведение экспертной деятельности. В зависимости от статуса экспертов подразделяют на аттестованных и неаттестованных (назначаемых), должностных лиц экспертных организаций и независимых экспертов. Общие требования к аттестованным экспертам и порядок их аттестации регламентируются следующими нормативными документами:

Этим Положением установлен перечень экспертных специальностей, по которым в МВД России проводится аттестация экспертов на право самостоятельного производства судебных экспертиз. В перечне определены два вида судебной товарной экспертизы:

• экспертиза пищевых продуктов и спиртосодержащих жидкостей. Требования к неаттестованным экспертам нормативными документами не устанавливаются, за исключением случаев, когда экспертная организация определяет в своем стандарте или иных документах специальные требования к приглашаемым внештатным экспертам. Достаточно часто их функции выполняют преподаватели образовательных высших и средних профессиональных учреждений. Физические лица, прежде чем стать экспертами, должны пройти статус кандидата в эксперты. Юридический статус эксперта приобретают кандидаты, отвечающие определенным требованиям, прошедшие аттестацию (сертификацию) в соответствующей системе или экспертных организациях. После аттестации (сертификации) эксперты получают документ (аттестат или сертификат), подтверждающий их компетентность. В отдельных случаях эксперты подбираются из числа высококвалифицированных специалистов в определенной области науки, техники, технологии, торговли и общественного питания, назначаются приказом по организации и включаются при необходимости в состав постоянных или временных экспертных групп или дегустационных советов (комиссий). Они составляют категорию независимых экспертов, основное место работы которых находится вне экспертных организаций (например, учебные заведения, научно-исследовательские институты и др.). Эксперты могут входить в состав персонала соответствующих экспертных организаций (например, Торгово-промышленной палаты РФ по экспертизе товаров — ТПП) или органов (центров) по сертификации, сертификационных испытательных лабораторий. В этом случае они должны быть аттестованы в одной из следующих систем: Системе «ТПП ЭКСПЕРТ» или Системе сертификации ГОСТ Р. Причем в Системе «ТПП ЭКСПЕРТ» наряду с экспертами предусмотрены еще главные эксперты. Юридические лица как субъекты товарной экспертизы чаще всего специализируются на отдельных ее видах (рис. 8). Так, товароведную экспертизу проводит Торгово-промышленная палата России и ее территориальные управления или Бюро товарных экспертиз. Кроме того, товароведную экспертизу для целей обязательной и добровольной сертификации проводят органы по сертификации. Наряду с указанными организациями, для которых экспертная деятельность является основной, специальные виды экспертиз проводят в пределах своей компетенции и определенные федеральные органы управления. Так, Роспотребнадзор и его территориальные управления уполномочены на проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз; федеральная ветеринарная и фитосанитарная служба — ветеринарных и фитосанитарных экспертиз; Минприроды России — экологических экспертиз, Министерство внутренних дел России — судебных экспертиз. Кроме того, добровольные экспертизы могут проводить общественные организации (например, общества по защите прав потребителей, журнал «Спрос» и др.). При федеральных органах управления на общественных началах могут создаваться экспертные или дегустационные комиссии. Ряд экспертных организаций, обладая юридической и финансовой самостоятельностью, входят в состав определенных систем. Примерами таких систем могут служить Система экспертизы ТПП и различные системы сертификации. Экспертные организации ТПП проводят в соответствии с Законом РФ «О торгово-промышленных палатах Российской Федерации (гл. I, ст. 12)» «экспертизу, контроль качества, количества и комплектности товаров» в России и за рубежом. Для оценки качества экспертов устанавливаются общие и специальные требования, причем общие требования применимы и к аттестованным, и к неаттестованным экспертам. К общим требованиям, предъявляемым к экспертам, относятся:

Независимость эксперта означает отсутствие зависимости от изготовителей, продавцов и потребителей продукции, а также организаций, в которых проводится экспертиза. Условия работы эксперта должны исключать возможности коммерческого, финансового, административного и иного воздействия на результаты экспертной оценки. Компетентность эксперта обеспечивается наличием профессионального образования в определенной области, соответствующей его экспертной деятельности, а также специальными знаниями. В указанных системах эксперты должны иметь высшее образование, причем в Системе сертификации ГОСТ Р определены направления образования: техническое или экономическое. В Системе ТПП в исключительных случаях допускаются к экспертизе аттестованные эксперты, не имеющие высшего образования, но обладающие достаточным опытом работы по экспертизе товаров. Кроме того, эксперты должны пройти специальную подготовку по системам и порядкам сертификации при аттестации в Системе ГОСТ Р или по программам обучения экспертов, принятым в Системе ТПП. При этом эксперты должны обладать следующими специальными знаниями:

Следует различать два вида компетенций, которые необходимы для осуществления экспертной деятельности: профессиональные и процессуальные. Профессиональные компетенции — совокупность знаний и умений их применять в условиях определенности, неопределенности и риска, необходимых и достаточных для проведения экспертизы. Процессуальные компетенции — знание процедуры проведения товарной экспертизы и порядка ее документального оформления. Компетентность эксперта определяется его потенциальной возможностью провести всестороннее, полное и объективное экспертное исследование благодаря наличию профессиональных и потенциальных компетенций. Эксперты, осуществляющие товарную экспертизу, по специализации подразделяются на товароведов, технологов, стандартизаторов и дегустаторов. Специализация определяется профессиональным образованием, а также стажем работы в области специализации не менее 10 лет (для лиц, имеющих ученую степень, — не менее 4 лет). Компетентность экспертов поддерживается путем систематического участия в экспертизах товаров, самостоятельного обучения с помощью учебной, научной и справочной литературы в области средств, методов и организации экспертизы, а также повышения квалификации в учреждениях дополнительного образования. Практический опыт работы — одна из важных характеристик эксперта при аттестации. Кандидат в эксперты должен иметь не менее 4 лет стажа практической работы в отрасли, соответствующей заявленной области аттестации. В Системе «ТПП ЭКСПЕРТ» особо устанавливается двухгодичный стаж работы в области экспертизы, обеспечения и управления качеством, а в Системе сертификации ГОСТ Р — в области сертификации продукции. До аттестации кандидат в эксперты должен приобрести опыт проведения экспертиз, который определяется участием не менее чем в четырех полных экспертных проверках. Надпрофессионалъные компетенции — это личные качества эксперта, помогающие и позволяющие ему осуществлять экспертную деятельность. К ним относятся объективность, самостоятельность, эрудированность, ответственность, принципиальность. Объективность эксперта основывается на его независимости и компетентности, что позволяет проводить беспристрастную оценку товаров, используя необходимую и достаточную информацию о них. Объективность тесно связана с непредвзятостью оценок товаров и документов, а также других объектов экспертизы. Эксперт должен уметь основывать экспертную оценку на фактических, неоспоримо доказанных или предполагаемых сведениях о товаре, противостоять давлению, оказываемому заинтересованными лицами. Самостоятельность определяется совокупностью умений и навыков экспертов осуществлять поиск необходимой недостающей информации, проводить оценку объектов экспертизы и составлять суждения независимо от мнений других экспертов и участников экспертизы, аргументировать и научно обосновывать результаты экспертной оценки. Самостоятельность — свойство личности, противоположное конформизму (соглашательству). Отсутствие у экспертов конформизма является очень важной характеристикой личности, поэтому при оценке качества эксперта применяются специальные методы проверки, рассматриваемые в гл. 4 «Методы товарной экспертизы». Вместе с тем самостоятельность экспертов не означает, что они не должны прислушиваться к мнениям других экспертов или участников. Более того, если высказанные доводы и факты представляют интерес и дополняют информацию об объекте экспертизы, эксперт может подкорректировать свои суждения и заключения. На этом основан метод групповой оценки объектов экспертизы с обсуждением. Эрудированность эксперта определяется широтой его знаний не только в профессиональной области, но и в смежных с нею областях. Так, эксперт-товаровед должен знать товароведные характеристики товара и обладать определенными техническими знаниями, если он специализируется по сложнотехническим товарам, искусствоведческими знаниями — эксперт по антикварным товарам, технологию производства и гигиену питания — эксперт по определенным группам пищевых продуктов. Ответственность эксперта устанавливается за производимые им действия при экспертных исследованиях и их результаты в форме индивидуальных оценок и заключений. Особо следует выделить ответственность за соблюдение действующего законодательства и обязательных требований нормативных документов. Принципиальность эксперта заключается в последовательном проведении и соблюдении на практике принципов экспертизы, правил и норм, принятых в системе. Субъекты экспертизы — физические лица подразделяются, как уже указывалось, на три категории: кандидат в эксперты, эксперт и главный эксперт, для которых характерны и специальные требования. Кандидат в эксперты не аттестован в системе, поэтому он может участвовать в товарных экспертизах лишь совместно с экспертами. Эксперты и главные эксперты (в Системе ТПП) имеют право на выполнение работ по экспертизе и/или сертификации и/или инспекционному контролю в области экспертизы, если они прошли специальную подготовку, аттестованы (сертифицированы) в одной из названных систем, получили аттестат (сертификат) и внесены в Реестр системы. Специальные требования к главному эксперту:

Вопросы для самопроверки

оценочной деятельности.

товарной экспертизе?

эксперту.

Сопоставьте права и обязанности экспертов. |