Цели, задачи и основания проведения экспертизы Специфичные задачи

Скачать 4.41 Mb. Скачать 4.41 Mb.

|

|

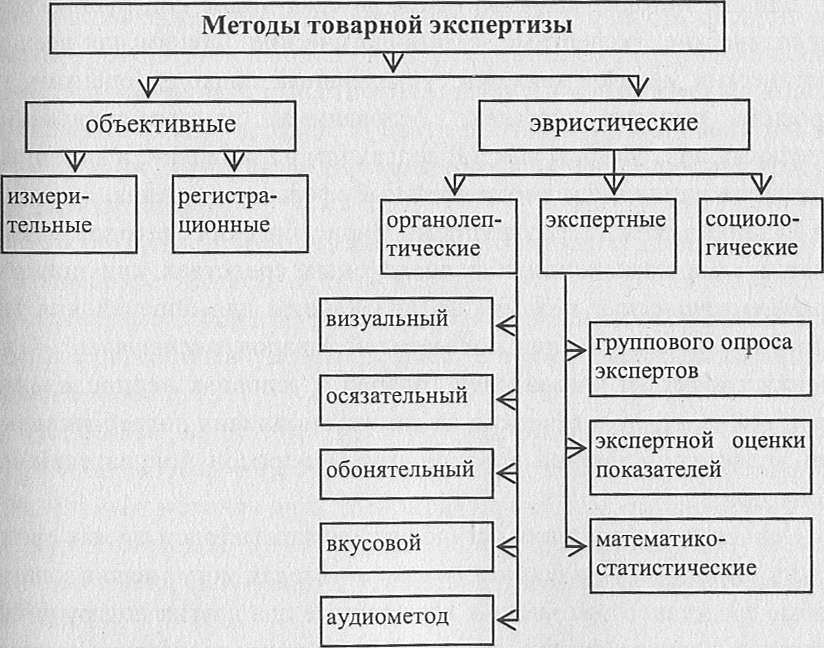

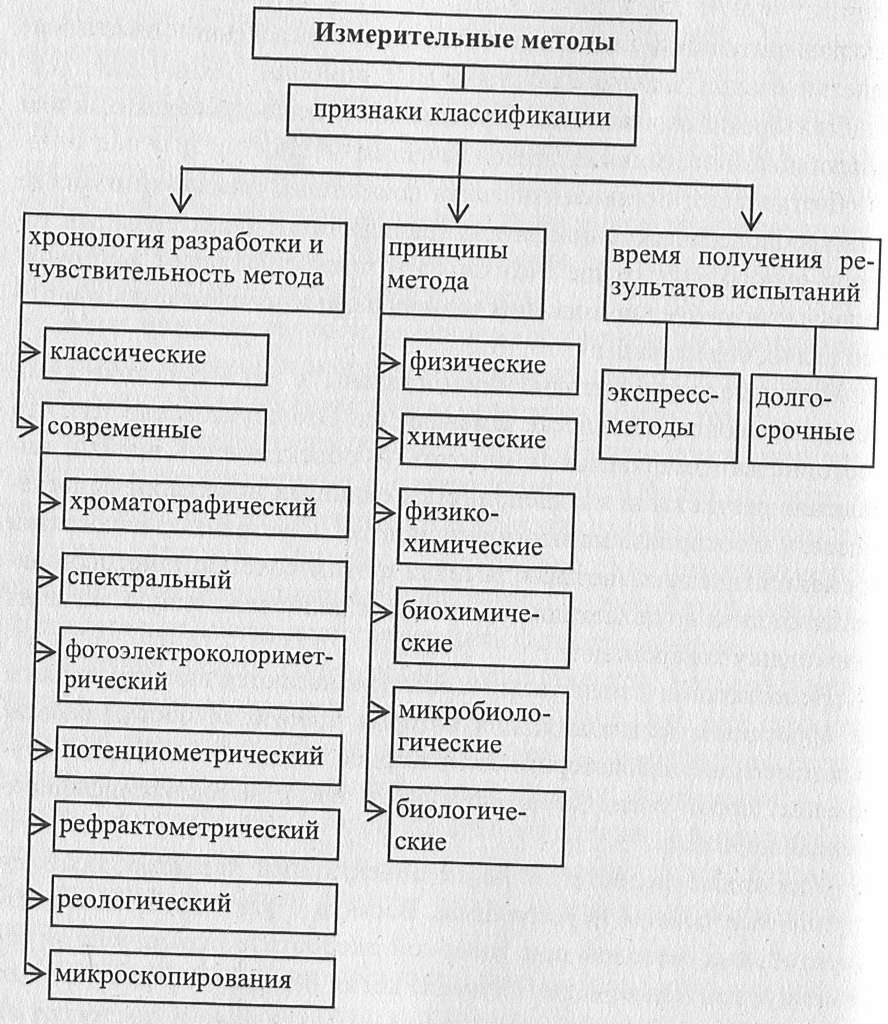

Глава 4. Методы товарной экспертизы § 1. Классификация методов товарной экспертизы При проведении товарной экспертизы пользуются различными методами оценки товаров. Метод товарной экспертизы — способ достижения конечных результатов экспертной оценки товаров. В зависимости от применяемых средств измерения все методы делятся на группы, подгруппы и виды (рис. 11).  Рис. 11. Классификация методов товарной экспертизы Методы ТЭ подразделяются на две группы: объективные и эвристические. Объективные методы — методы, основанные на определении характеристик товаров путем измерений {измерительные методы) или регистрации каких-либо несоответствий, отказов, отклонений от установленных требований {регистрационный метод). Общим для объективных методов является выражение результатов измерений или подсчетов в принятых единицах измерения или в процентах, причем эти результаты сопоставимы, воспроизводимы и проверяемы. Различия между ними заключаются в том, что при измерительных методах используются технические устройства (простейшие приспособления и сложные измерительные приборы, системы, преобразователи), а при регистрационном — визуальный подсчет. Эвристические методы — методы, основанные на совокупности логических приемов и методических правил теоретических исследований для достижения (нахождения) конечных результатов. Данные методы подразделяются на следующие подгруппы: орга- нолептические, экспертные и социологические. Общим для всех эвристических методов является субъективный подход к оценкам, построение гипотез, догадок, основанных на предположениях отдельных лиц. Методы каждой подгруппы не заменяют, а дополняют друг друга или имеют самостоятельные сферы применения. Различия между подгруппами эвристических методов заключаются в их назначении и используемых средствах или приемах. Органолептические методы предназначены для определения значений органолептических показателей товаров, экспертные — для оценки свойств и показателей товаров в условиях неопределенности и риска, социологические — для установления потребительской или экспертной оценки товаров путем опросов покупателей или экспертов. Основными средствами органолептических методов служат органы чувств оценщика. При социологических методах могут использоваться любые средства, в том числе и характерные для других подгрупп объективных и эвристических методов. Важнейшими средствами социологических методов являются анкеты. Каждая подгруппа делится в свою очередь на виды и разновидности. Их характеристика приводится ниже при рассмотрении отдельных групп. § 2. Измерительные методы Измерительные методы — методы определения (измерения) действительных значений показателей с помощью технических устройств. Предназначены для определения физико-химических и/или микробиологических показателей качества. В отличие от органолептических показателей физико-химические и микробиологические показатели специфичны и характерны для товаров однородных групп. Поэтому эти показатели более многочисленны, что требует применения разнообразных измерительных методов для их определения. Измерительные методы взаимосвязаны с органолептическими методами, дополняют, но не заменяют их. Это обусловлено тем, что достоинства измерительных методов — объективность оценки, выражение результатов в общепринятых единицах измерения, сопоставимость и воспроизводимость результатов — устраняют недостатки органолептических методов. В связи с этим сочетание методов названных двух групп позволяет провести наиболее полную экспертную оценку товаров. Недостатками измерительных методов являются высокие затраты на проведение испытаний, для которых требуются оборудованные испытательные лаборатории, лабораторное и вспомогательное оборудование, порой очень дорогостоящее, а также высококвалифицированный персонал. Указанные недостатки носят объективный характер, поэтому трудно или совсем неустранимы. В связи с этим применение измерительных методов при товарной экспертизе ограничено и рекомендуется только в тех случаях, когда без данных, получаемых с их помощью, невозможно сделать объективные и достоверные выводы. Измерительные методы подразделяются на подгруппы, виды и разновидности по ряду признаков. По хронологическому признаку и чувствительности измерительные методы делятся на классические и современные; по времени получения результатов испытаний — на экспресс-методы и долгосрочные; по принципам метода — на физические, микробиологические и биологические (рис. 12)»  Рис. 12. Классификация измерительных методов Классические методы - физические и химические методы разработанные в XVII XX вв. и не утратившие значимости до настоящего времени. Примерами классических методов могут служить метод высушивания до постоянной массы для определения влажности товаров, ферроцианидный метод и метод Бертрана для определения содержания Сахаров, метод титрования для определения общей кислотности, определение соли аргентометрическим методом и др. Особенностью классических методов являются преобладание разрушительных операций, в большинстве случаев длительная подготовка образца к определению конечного результата, сравнительно невысокие чувствительность и точность измерений. Однако несмотря на это, многие классические методы до сих пор применяются, так как обладают высокой достоверностью при определении макропоказателей, для которых не нужна высокая чувствительность и точность, требуют небольших затрат средств. В случае необходимости получения точных результатов с высокой степенью чувствительности, а также дифференцированного определения отдельных компонентов, входящих в состав группы веществ, классические методы мало приемлемы из-за больших затрат времени или совсем непригодны. Для указанных целей больше подходят современные методы, разработанные в последние 30—50 лет и находящие применение в тех сферах, где классические методы неэффективны. При проведении товарной экспертизы эксперт, если он не работает в испытательной лаборатории, не обязан уметь проводить испытания этими методами. Ему необходимо лишь иметь представление о данных методах, определяемых с их помощью показателях, измерительных возможностях и применимости для целей экспертизы. Поэтому в настоящем пособии приведена лишь краткая характеристика современных методов. Современные методы отличаются от классических более высокой чувствительностью, меньшими затратами времени на проведение испытаний. Для рассматриваемых методов характерно использование усовершенствованных средств измерения, зачастую с высокой точностью. Наряду с этим для таких методов, как правило, требуются хорошо оборудованные испытательные лаборатории и высококвалифицированный персонал, что увеличивает затраты на испытания. Наиболее распространенными современными методами являются хроматографический, спектральный, фотоэлектроколориметрический. потенциометрический, рефрактометрический, реологические и микроскопирование. Хроматографический метод — метод, основанный на разделении сложной смеси веществ на компоненты с помощью сорбционных методов. в динамических условиях. В основу данного метода положен принцип различной сорбируемости компонентов смеси на выбранном сорбенте, т. е. на распределении веществ между двумя не смешивающимися фазами. Метод предложен в 1903 г.русским ученым-ботаником М.С. Цветом. Назначение хроматографического метода — количественное и качественное определение веществ в пробах товаров, специальным образом отобранных и обработанных. Его достоинством является высокая чувствительность, что позволяет обнаруживать качественно и определять количественно вещества, содержащиеся в ничтожно малых количествах (иногда доли мг%). Различают следующие разновидности хроматографического метода газовая и жидкостная хроматография (в зависимости от типа подвижной и неподвижной фаз), а также типы — бумажная, колоночная, тонкослойная и газовая (в зависимости от типа сорбента) хроматография. Существуют и другие классификационные признаки подразделения хроматографического метода. Перечень физико-химических показателей качества, которые можно определить с помощью хроматографического метода, достаточно широки: содержание свободных и связанных аминокислот, органических кислот, углеводов, ароматических, красящих веществ, пестицидов, витаминов, жирнокислотный состав липидов, и др. Спектральный метод — метод, основанный на измерении пропускания или поглощения света определенной длины волны различными веществами. В основу спектроскопии положены общие законы, устанавливающие соотношение между величиной поглощения или пропускания и количеством поглощающего или пропускающего вещества. Спектроскопию условно можно подразделить на эмиссионную и абсорбционную. Эмиссионная спектроскопия исследует излучатель- ную способность вещества, абсорбционная спектроскопия — поглотительную способность. Разновидностями спектрального метода являются абсорбционная, инфракрасная и атомно-абсорбционная спектроскопия. Спектральный анализ используется для определения разнообразных органических соединений, окрашенных и бесцветных растворов, а также минеральных элементов с концентрацией 10"—10 моль. Точность метода высокая [±(0,1—0,5) отн.%]. При спектральных методах используются сложные приборы — спектрофотометры СФ-4, СФ-Ю и др. С помощью абсорбционной спектроскопии можно определить степень окисленности жира в различных жиросодержащих продуктах (молоке, сливочном масле и т. п.), наличие пектиновых и красящих веществ, фенольные соединения (в вине, чае, кофе, плодах и овощах), кофеин, теобромин в чае и кофе, миоглобин в мясе, микроэлементы во всех товарах. Внедрение спектрального анализа в практику работы испытательных лабораторий открывает принципиально новые возможности для определения веществ в многокомпонентных смесях, какими являются многие потребительские товары. Фотоэлектроколориметрический метод — метод, основанный на избирательном поглощении света анализируемым веществом. Этот метод близок к спектральному, но в отличие от него обеспечивает хорошую точность [±(1—2) отн.%)], для его использования не требуется сложная аппаратура. Широко применяется для определения концентрации окрашенных растворов (красящих, фенольных веществ, аминокислот и др.). Однако в отличие от спектрального метода неокрашенные растворы этим методом исследовать нельзя. Для измерения применяются фотоэлектроколориметры ФЭК-М, ФЭК-52, -64, -56, -57 и др. Принцип их действия основан на сравнении поглощения или пропускания света стандартным и исследуемым окрашенным растворами. Потенциометрический метод — метод, основанный на определении потенциала между электродом, насыщенным водородом, и Жидкостью, содержащей водородные ионы. Используется для измерения рН при определении активной кислотности соков, вина, других напитков, плодов, овощей и др. Измерительным прибором являются потенциометры различных марок (ЛПУ-01 и др.). Рефрактометрический метод — метод, основанный на измерении показателя преломления света при прохождении его через жидкий образец, который наносится на нижнюю призму рефрактометра. Метод широко используется как в испытательных лабораториях, так и в производственных цехах для определения концентрации сухих веществ, Сахаров, жира в пищевых продуктах (соках, пюре, варенье, повидле, томатопродуктах, жирах и др.). Реологические методы — методы, основанные на измерении деформации различных веществ и материалов. Предназначены для определения структурно-механических свойств товаров (вязкость, упругость, эластичность и прочность), многие из которых характеризуют консистенцию. С их помощью определяют вязкость мясного фарша, пластичность теста, твердость плодов и овощей, консистенцию маргарина. Результаты исследования структурно-механических свойств обычно выражают графически в виде кривых кинетики деформации. Для измерения используют вискозиметры различных марок, динамометрические весы, пластомеры и др. Микроскопирование — метод, основанный на использовании микроскопа в качестве измерительного прибора. Применяются обычные биологические и электронные микроскопы, различающиеся кратностью увеличения. Метод предназначен для определения строения тканей, клеток и их органелл, а также видового и количественного составов микроорганизмов. Наиболее широко микроскопирование применяется при определении вида крахмальных зерен, наличия в продуктах примесей и микроорганизмов, микроструктуры различных продовольственных и непродовольственных товаров. При микробиологических исследованиях микроскопирование сочетается с регистрационным методом (подсчет количества микроорганизмов). В зависимости от времени, затрачиваемого на определение значений показателей качества, все измерительные методы делят на экспресс-методы и долгосрочные. Многие из указанных классических и современных измерительных методов относятся к долгосрочным. Экспресс-методы — методы, предназначенные для быстрого определения показателей качества товаров. Достоинством этих методов являются быстрота определения, использование несложных измерительных приборов и простейших приспособлений. Однако иногда быстрота отрицательно сказывается на точности результатов измерений. Экспресс-методы применяют в тех случаях, когда необходимо быстро произвести экспертизу. Следует отметить, что большинство классических методов относятся к долгосрочным из-за продолжительной подготовки навески путем извлечения определяемых веществ в растворы, освобождения их из смеси и удаления посторонних веществ, мешающих определению. Зачастую подготовительный этап по продолжительности во много раз превосходит основной этап — измерение количественных характеристик показателя. Особенно это характерно для химических и биохимических методов. Поэтому многие экспресс-методы основываются на химических, физических, физико-химических методах или микрокопировании, если при их использовании можно непосредственно измерить показатели без длительной подготовки навески, например, определение титруемой или активной кислотности в напитках, содержания соли в рассоле или относительной плотности молока, определение сухих веществ и Сахаров в растворах рефрактометрическим методом. Наиболее распространены экспресс-методы, основанные на средствах обнаружения и предназначенные для качественного определения свойств товаров. Экспресс-методы относятся к наиболее перспективным. Их разработка, совершенствование и применение — одно из основных направлений развития измерительных методов товарной экспертизы. Классификация измерительных методов основана также на принципе достижения конечных результатов. По этому признаку методы Делятся на физические, физико-химические, химические, микробиологические и биологические. Большинство указанных выше методов относятся к физическим и физико-химическим. Классические методы в значительной степени представлены химическими. § 3. Регистрационный метод Регистрационный метод основан на наблюдениях и подсчетах числа объектов, выбранных по определенному признаку. В качестве классификационного признака могут быть конкретные виды дефектов или градации товаров, а также их наименования, виды, подгруппы и группы. Регистрационным методом определяются приемочные и браковочные числа при приемке товаров, количество дефектных товаров. При необходимости устанавливается количественное соотношение отдельных видов дефектов. С помощью этого же метода осуществляется сортировка товаров на градации качества (стандартную, нестандартную, отход, брак, а также на товарные сорта). При этом эксперты могут сами непосредственно заниматься технической работой по переборке товаров, но лучше, если ее выполняют подсобные рабочие, а эксперты проверяют правильность их работы и регистрируют конечные результаты. В последнем случае внимание эксперта будет сконцентрировано на более ответственной операции — регистрации определенных градаций. Если в задачи товарной экспертизы входит экспертная оценка эффективности ассортиментной политики торговой организации, то с помощью регистрационного метода устанавливаются основные показатели ассортимента (широта, полнота, новизна, ассортиментный минимум и т. п.). Результаты определений показателей заданных объектов регистрационным методом выражаются в абсолютных или относительных величинах. Например, количество дефектных единиц на 100 изделий, выпущенных с производства или поступивших на реализацию, — абсолютный показатель. Относительный показатель (ЛТР) выражается как отношение количества заданных объектов (Х3) к общему количеству объектов, подвергшихся оценке (Х0): Количество регистрируемых объектов может определяться по счету или по массе, длине или объему. Например, количество вредителей в муке, сухофруктах, число микроорганизмов определяется по счету на определенной площади или в определенной массе либо объеме. Количество (в процентах) загнившей продукции — по массе, количество (в процентах) забракованных напитков — по объему. Регистрационный метод — один из наиболее распространенных методов экспертной оценки при приемке и хранении товаров. При оценке качества услуг розничной торговли эксперты могут использовать его для проверки качества торгового обслуживания путем регистрации количества жалоб от покупателей, количества обслуживаемых покупателей за определенный отрезок времени и т. п. Очень часто регистрационный метод используется совместно с другими методами товарной экспертизы (органолептическим, измерительным, социологическим). В то же время следует иметь в виду, что регистрационный метод как самостоятельный имеет ограниченное применение при отдельных операциях товарной экспертизы. § 4. Органолептические методы Органолептические методы — методы определения значений показателей качества с помощью органов чувств. Для них характерны сложные физиолого-психологические основы, что предопределяет субъективизм этих методов. Для снижения субъективизма и повышения достоверности результатов необходимо знать и учитывать эти основы, а также достоинства и недостатки данных методов. К достоинствам относятся доступность и быстрота определения значений показателей качества, а также отсутствие дорогостоящего оборудования при измерениях. Большинство людей обладают достаточными сенсорными (чувствительными) возможностями для проведения органолептической оценки внешнего вида, вкуса, запаха и консистенции. Однако встречаются люди, которые не воспринимают и/или не различают либо цвета («цветовые» дальтоники), либо вкуса («вкусовые» дальтоники), либо запаха («обонятельные» дальтоники). Такие люди не могут быть экспертами по органолептической оценке качества товаров. Проведенные автором совместно с Т.Н. Парамоновой обследования на вкусовую чувствительность более 250 человек показали, что правильное ощущение вкуса было лишь у 70% проверяемых. Около 25% обследованных путали в небольших концентрациях соленый вкус с кислым. Проявление «вкусового» дальтонизма обнаружено примерно у 5—10% проверяемых (в зависимости от возраста, пола и образа жизни). С возрастом органолептические ощущения притупляются у большинства людей. Так, в группах торговых работников в возрасте 35- 50 лет правильное ощущение вкуса было только у 25%, около 40% путали соленый и кислый вкусы; в группах 20—30-летних правильно воспринимали вкус почти 50% обследованных, а 20% путали вкусы. Курящие ошибаются при определении вкуса чаще, чем некурящие. У женщин порог ощущения сладкого вкуса выше, чем у мужчин, что объясняется рационом питания, в котором довольно высок удельный вес сладких изделий. В ряде литературных источников как одно из достоинств органолептических методов отмечается простота, однако с учетом сложных физиолого-психологических основ с этим трудно согласиться, поскольку достоверность результатов при использовании данных методов зависит в значительной мере от обученности экспертов. Для упрощенной органолептической оценки на потребительском уровне не требуется умения различать всю гамму многочисленных оттенков цвета, вкуса, запаха. При экспертной оценке, когда даже незначительные различия в значениях органолептических показателей качества имеют существенное значение, эксперты должны знать свои сенсорные возможности и уметь их применять. К недостаткам органолептических методов относятся субъективизм оценки, относительное выражение ее результатов в безразмерных величинах (цвет — зеленый, красный и т. п.; вкус — сладкий выраженный, маловыраженный, безвкусный и т. п.), несопоставимость и недостаточная воспроизводимость результатов. Смягчить указанные недостатки могут следующие приемы: обучение экспертов правилам оценки основных органолептических показателей (цвета, вкуса, запаха, консистенции), соблюдение условий проведения органолептической оценки, разработка и использование шкалы баллов по конкретным товарам, проведение оценки специально сформированными группами экспертов, проверенными на сенсорную чувствительность. Прежде чем рассмотреть некоторые из этих приемов, необходимо изучить физиолого-психологические основы органолептических методов, которые зависят от используемых органов чувств эксперта. В органолептической оценке участвуют все пять органов чувств человека. В зависимости от используемых органов чувств и определяемых показателей качества органолептические методы подразделяется на пять подгрупп: визуальный, осязательный, обонятельный, вкусовой и аудиометод. Для оценки разных классов потребительских товаров применяют различные органолептические методы. Общими показателями для всех потребительских товаров являются внешний вид, в том числе цвет (довольно часто цвет или окраска выступает в качестве самостоятельного показателя) и консистенция, поэтому визуальный и осязательный методы относятся к общим органолептическим методам. Остальные подгруппы органолептических методов для всех потребительских товаров являются специфичными. Обонятельный метод применяется при оценке запаха всех пищевых продуктов, а также отдельных групп непродовольственных товаров (например, парфюмерно-косметических, стиральных порошков, других моющих средств и т. п.). Вкусовой метод — общий и обязательный метод для оценки всех пищевых продуктов; для непродовольственных товаров неприменим. При оценке качества пищевых продуктов вкусовой метод почти всегда применяется в сочетании с обонятельным. Аудиометод (акустический) имеет наибольшее значение для оценки отдельных групп непродовольственных товаров; для продовольственных применяется редко. Особенно важен этот метод для таких групп товаров, как музыкальные инструменты, аудио- и видеотехника, посуда. Каждый из указанных органолептических методов применяется с помощью определенных органов чувств человека, при этом измеряются конкретные показатели качества (табл. 2). Таблица 2 Взаимосвязь органолептических методов и показателей качества

|