9-12 10-12 Древняя Средневековая Индия кнв сессия (1) (1). Цивилизация Древней Индии общественнополитический строй

Скачать 2.35 Mb. Скачать 2.35 Mb.

|

|

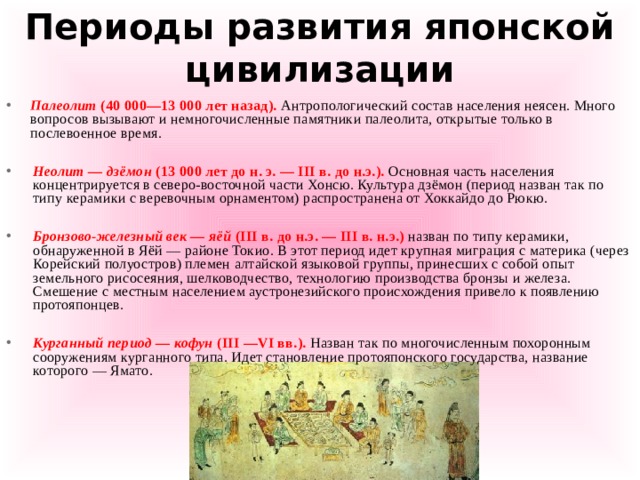

Формирование японской цивилизации Древнеяпонская цивилизация не оказала существенного влияния на древнюю и средневековую культуру других регионов. Значение ее для мировой культуры заключается в ином. Выработав на основании самых разнородных и разностадиальных элементов своеобразное искусство, литературу, мировосприятие, Япония сумела доказать, что ее культурные ценности обладают достаточными потенциями как во времени, так и в пространстве, даже если они и оставались в силу островного положения страны неизвестными современникам в других странах. Задача историка японской древности состоит, в частности, в том, чтобы понять, каким образом были заложены основы того, что мы именуем ныне японской культурой, которая после многовекового периода аккумуляции культурного наследия других стран вносит в настоящее время все возрастающий вклад в развитие общечеловеческой культуры. Основные периоды истории древнеяпонской цивилизации Палеолит (40000-13000 лет назад). Памятников палеолита немного, большинство из которых открыты после войны. Неолит — культура дзёмон (13000 лет до н. э. — III в. до н.э.). Большинство насления обитает в северо-восточной части острова Хонсю. Культура дзёмон (названный так по типу керамики с веревочным орнаментом) распространилась от Хоккайдо до Рюкю. Энеолит — культура яёй (III в. до н.э. — III в. н.э.). Назван по типу керамики, обнаруженной в Яёй. Происходит крупная миграция с Корейского полуострова групп алтайской языковой группы, которые принесли с собой опыт земельного рисосеяния, шелководчество, технологию производства бронзы и железа. Происходит ассимиляция местного аустронезийского населения, приведшая к появлению протояпонцев. Курганный период — кофун дзидай (III-VI вв.). Название получил по большому количеству похоронным сооружениям курганного типа. Происходит становление однородного государства — Ямато. Период Асука (552-646 гг.). Название получил по местонахождению резиденции царей Ямато в районе Асука (Центральная Япония). Этот период характерен становлением буддизма и укреплением государства. Ранняя Нара (646-710 гг.). На данном этапе происходит массовое заимствование из Китая — письменность, чиновничьи структуры, теории и практики управления. Начинается период больших реформ, чтобы преобразовать Ямато в «цивилизованное» государство по китайскому образцу: создание первых законодательных кодексов, системы государственной собственности на землю и надельной системы землепользования. Нара (710-794 гг.). Название получил по местоположению первой постоянной столицы Японии — города Нара. Название страны меняется на «Нихон» («там, откуда восходит солнце»). Появляются первые собственные письменные памятники — летописные мифологические своды «Кодзики» и «Нихонги». Обостряется внутренняя борьба между служилой знатью, выходцев из Китая и Кореи, и местной аристократиией, что приводит к ослаблению буддизма и укреплению синтоизма. Заселение японских островов  Глиняные фигурки. Период дзёмон. VIII-I тыс. до н.э. Японская цивилизация молода. Молод и народ, создавший ее. Он сформировался в результате сложных и разновременных этнических слияний переселенцев, преодолевших водную преграду, отделяющую Японские острова от материка. Наиболее ранними обитателями Японии были, по всей вероятности, протоайнские племена, а также племена малайско-полинезийского происхождения. В середине I тыс. до н. э. из южной части Корейского полуострова наблюдается интенсивная миграция протояпонских племен ва, которым удалось в значительной мере ассимилировать население юга Японии (японский язык, согласно последним исследованиям С. А. Старостина, обнаруживает наибольшее родство с корейским). И хотя в ту эпоху все племена, заселявшие территорию Японии, находились на уровне первобытнообщинного строя, уже тогда, вероятно, был заложен один из ведущих стереотипов мировосприятия японцев, который просматривается на всем протяжении истории этой страны, — это способность к усвоению навыков и знаний, поступающих в результате контактов с другими народами. Именно после ассимиляции с местными племенами на рубеже IV-III вв. до н.э. начинается возделывание поливного риса и обработка металла. https://civilka.ru/japania/japania.html - на это сайте подробно описаны периоды и т.д. https://spravochnick.ru/istoriya/civilizaciya_drevney_yaponii/ - тоже нормальный сайт, без лишней воды вкратце все описано  Периоды (вкартце) Влияние Китая на культуру Японии Японская культура раннего периода характеризуется самобытными чертами, прежде всего, это древние традиции создания скульптур демон, специфичной формы. К значимым культурным явлениям III-IV веков относятся скульптурные фигурки «ханива», самые древние стихи поэтического памятника «Манъёсю». В VII-VIII вв. появляются собственно японские мифы «Кодзики» и «Нихонги». Синтоизм с VI века подвергается влиянию корейской и особенно китайской идеологии – конфуцианству, даосизму, буддизму. Не избежали китайского влияния классические священные книги «Кодзики», «Нихонги», «Энгисики». Очень сильное воздействие китайской культуры отмечалось в течение VIII-IX веков – Китай в это время переживает бурное развитие поэзии, живописи, архитектуры, иероглифики. Китайские образцы для японской культуры становились эстетической нормой, эталоном, однако очень быстро окрашивались местными тонами. Даже буддизм был кардинально переработан японской культурой. В Китае буддизм принимал различные формы, включая так называемый «Чань-буддизм», который получил большую популярность в Японии, но под влиянием синтоизма был видоизменен, результатом чего стал «дзэн-буддизм», влияние которого на японскую культуру было ни с чем Средневековая Япония: общественно-политический строй Государственный строй средневековой Японии Государственный строй средневековой Японии - раннефеодальная монархия. Высшая государственная власть принадлежала Государственному совету, разрабатывавшему общие направления государственной политики и рассылавшему указы императора по всей стране. Реформы Тайка, имевшие для Японии VII в. значение политической революции, знаменовали утверждение раннефеодального государства во главе с наследственным монархом. Они были подготовлены буддийским и конфуцианским учениями о едином государстве, во главе которого стоит "монарх-мудрец", "потомок богов", обладающий неограниченной властью. Древняя религия японцев синто ("путь духов"), легко впитавшая идеи китайских религий о божественной силе правителя-императора, также способствовала этому, В результате "переворота Тайка" было создано единое японское государство во главе с императором, принцем правящей династии, опиравшимся на поддержку могущественного клана Фуд-зивара, который поставлял впоследствии из поколения в поколение не только наследственных регентов-соправителей императоров, но и императриц. Японские правители еще в VI в. заимствовали из Китая название "теней" или "тенно" - "сын неба". Но если в Китае источник власти правителя заключался в "воле Неба", а смена императорских династий объяснялась изменениями "приказа Неба", то смысл "тенно" в Японии был более заземленным, он не содержал указания на небо, как высшее божественное начало, которому поклонялись китайцы. Представления о природе у японцев были более конкретными. Они поклонялись не только небу, но и солнцу, горам, рекам. https://studentu.info/gosudarstvo-i-pravo/vseobschaya-istoriya-gosudarstva-i-prava/gosudarstvennyy-stroy-yaponii - чуть больше инфы о политическом строе того времени. Общественный строй Япония в III–VII вв. представляла собой раннеклассовое общество, в котором в результате общественного разделения труда и нескончаемых войн нарастает имущественное и социальное неравенство. Родовая община уступила место соседской. Сословно-классовая иерархия, определявшая правовой статус личности, формировалась на основе военно-юридического принуждения. Дифференциация сословных групп происходит по их положению во властно-государственных иерархиях – политической, военной, хозяйственной, и по привилегиям, которые эти группы способны извлекать из своих властных позиций. Правящий класс – привилегированное сословие – вожди, родовая аристократия, племенная знать, которые использовали труд рабов и попавших к ним в кабалу соплеменников. Основную массу населения составляли полноправные свободные крестьяне – рёмины. Наряду со свободными крестьянами появились полусвободные общинники – бэмины, или бэ, а также рабы. Это были главным образом ремесленники, которые либо сами переселились из Кореи и Китая, либо были захвачены во время грабительских набегов японцев на Корею. Рабами становились взятые в плен во время междоусобиц потомки местных аборигенов из племен эбису и кумасо. Однако рабов по сравнению с бэминами было значительно меньше. Географические условия Японии, ее островное положение, гористость местности не способствовали широкому развитию рабовладения. Труд бэминов и рабов в земледелии и ремесленном производстве использовали вожди и выделившаяся племенная знать. https://studme.org/93682/pravo/obschestvennyy_stroy - чуть больше инфы о общ. Строе Средневековая Япония: религия и верования В эпоху Нара утвердились 2 главные религии японцев: синтоизм и буддизм. Как и все древние народы, японцы одухотворяли и обожествляли силы природы. Вера в то, что камни, горы, деревья — места обитания духов получила название синто́́ («путь богов»). Надо сказать, у других народов древние верования постепенно вытеснялись новыми религиями. У японцев было иначе. Как раз с приходом из Китая буддизма в VI-VII века японцы почувствовали потребность упорядочить свои представления о богах, духах и их почитании. Так оформился синтоизм. Главное, чему он учит — жизнь в гармонии с природой. Синтоизм научил японцев быть чуткими к красоте природы. Не случайно цветение сакуры стало национальным праздником. А восхождение на гору Фудзияму — сродни паломничеству. Для любования природой в японском языке есть свои наименования: момидзига́ри – «любование осенними листьями клёна», юки́ми – «любование тихими снегами», цуки́ми – «любование луной». В буддизме жителям островов было близко представление о мимолетности и непрочности земной жизни. В стране, где очень часто бывают цунами, землетрясения важно иметь философское отношение к превратностям судьбы. Поэтому японцы ценят красоту мимолетного, недоговоренного. Они обозначают это словом «югэн». Своей недосказанностью нас привлекают и японские стихи, и картины в стиле хабоку. Для японцев обе религии важны. В синтоистских храмах онипразднуют рождение детей, свадьбы, в буддийские приходят, чтоб почтить память умерших.  Средневековая Япония: архитектурное наследие Традиционная японская архитектура Вне зависимости какого типа храм - буддийский ли, синтоистский - он является целым ансамблем культовых построек, а не отдельным строением, в точности, как и старинные русские монастыри. В традиционный японский храм изначально входили 7 строений: Ворота ограды территории (самон), Золотой, он же главный храм (кондо), Храм для чтения проповедей (кодо), Башня с колоколами или барабанами (серо или коро), Сокровищница - аналог ризницы (сёсоин), Хранилище книг (кёдзо), Пагода со множеством ярусов. Японцы уверены, что пейзаж и архитектура хорошо сочетаются лишь в том случае, когда оба созданы из одинакового материала. Именно потому японский монастырь, соединяясь с окружающим его ландшафтом, как бы является его рукотворным продолжением. В храмовых двориках располагаются место для размышлений и медитации, каменный сад, которые отчасти повторяют пейзаж вокруг храма, местную природу, а также общую идею вселенной в целом. Архитектура средневековой Японии Вторая половина 1-го тысячелетия н. э. великолепный пример архитектурных изысков этого времени - шедевр японской архитектуры храм Тодайдзи, возведенный в 743-752 гг. Этот деревянный комплекс - самый большой на свете.  В Японии редко можно встретить массивные, тяжёлые строения, несмотря на то, что она является страной деревянных сооружений. Почти всегда присутствуют какие-либо лёгкие изящные элементы, стремящиеся ввысь и уравновешивающие строение. Так, в качестве такой детали, на крыше Золотого павильона установлен Феникс. На пагодах, как правило, присутствуют продолжения центрального шеста каркаса здания - шпиль. В зависимости от местности, где строился буддийский храм, - гора или равнина - его комплексы отличались по планировке. Если храм был размещён на равнине, то строения располагали симметрично. Для тех сооружений, что находятся в горах, симметрия зданий почти невозможна, поэтому строители всякий раз были вынуждены искать как можно более удобное расположение для каждого элемента храма. В средневековой Японии в 13 столетии повсеместно распространяется исповедуемая сектой дзэн разновидность буддизма, а также сочетающийся с ней "кара-э", то есть китайское видение архитектуры. Храмовый комплекс дзэн традиционно состоял из 2-х пар ворот (основные и последующие), проходящих от ворот по обе стороны крытых галерей, а также два гармонично расположенных храма, считавшихся самыми главными: дом божества, где находилось изваяние Будды, а также сооружение для молитв. Кинкакудзи (Золотой павильон) выступает одним из самых ярких проявлений культурного наследия светской архитектуры конца 14 века. Возвел его император Есимицу в 1397 г.  Золотой павильон Кинкакудзи фото В 14 столетии архитектура дзэн добралась до своего максимального развития. Войны и нестабильная политика Японии создали так называемую замковую архитектуру, верх расцвета которой пришёлся на 1596-1616 гг. С этого времени при возведении замков широко использовался камень, поэтому рассчитывалось, что постройка будет существовать столетия. Центральную часть замка занимала тэнсю - стандартная башня, сначала единственная, затем их стали строить по нескольку. Колоссальные размеры имели замковые комплексы Окаяма и Нагоя, которые, к сожалению, были разрушены в 20 столетии.  Воссозданный Окаяма 12) Археология (от архео... и греч. lygos — слово, учение), наука, изучающая по вещественным источникам историческое прошлое человечества. Вещественные источники — это орудия производства и созданные с их помощью материальные блага: постройки, оружие, украшения, посуда, произведения искусства — всё, что является результатом трудовой деятельности человека. Вещественные источники, в отличие от письменных, не содержат прямого рассказа об исторических событиях, и основанные на них исторические выводы являются результатом научной реконструкции. Значительное своеобразие вещественных источников вызвало необходимость изучения их специалистами-археологами, которые производят раскопки археологических памятников, исследуют и публикуют находки и результаты раскопок и восстанавливают по этим данным историческое прошлое человечества. 13) Нумизма́тика (от лат. numisma, nomisma, numismatis — «монета» ← др.-греч. νόμισμα, νόμισματος — «установившийся обычай, общепринятый порядок; монета») — вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю монетной чеканки и монетного обращения. От нумизматики как науки следует отличать нумизматическое собирательство, или коллекционирование монет. Общественные функции нумизматики: Выявление нумизматических памятников культуры; Изучение характерных фактов, связей и процессов, способствующих более углублённому пониманию истории и восполнению пробелов в исторической науке 17) Вели́кая Кита́йская стена́ — разделительная стена длиной почти 9000 км, построенная в древнем Китае и являющаяся крупнейшим памятником архитектуры. В китайском языке слово, обозначающее сам проект, приобрело также образное значение «несгибаемая могущественная сила, непреодолимый барьер». Средневековый исламский мир: общественно-политический строй Принципиальные отличия европейского феодализма от восточного заключались в том, что в Западной Европе развилась особая форма феодальной частной собственности. Феодалы (господствующее сословие) владели землёй на условиях договора и эксплуатировали зависимых крестьян. Для Европы было характерным сложное переплетение вассально-ленных отношений. Значительная степень независимости феодалов от верховной власти. На Востоке верховным собственником земли являлось государство в лице правителя. Знать обладала своим статусом и богатством по мере причастности к верховной власти. Представители господствующих слоёв не были отделены от государства.В Средневековье на Востоке господствовал появившийся ещё в древности тип власти-собственности. Характерным явлением был контроль государства над перераспределением земли. В таких условиях появление западных форм феодального землевладения не представлялось возможным. Следствием этого стала стабильность социальной структуры восточного общества. В Средневековье на Востоке господствовал появившийся ещё в древности тип власти-собственности. Характерным явлением был контроль государства над перераспределением земли. В таких условиях появление западных форм феодального землевладения не представлялось возможным. Следствием этого стала стабильность социальной структуры восточного общества. На Востоке каждый получал ровно столько, сколько предписывала традиция, в соответствии с положением человека в государстве и обществе. 5–7 века стали эпохой коренного перелома в мировой истории. Временем формирования двух великих миров – христианского, из которого вырастет европейская цивилизация и исламского, объединившего многие цивилизации Азии и Африки. Основным фактором развития этих миров стала религия. Она определила их самобытность, устройство общества, нравы и обычаи, духовность и культурдуховность и культуру. В 8 веке произошло первое решающее столкновение христианского и исламского миров. На Востоке каждый получал ровно столько, сколько предписывала традиция, в соответствии с положением человека в государстве и обществе. 5–7 века стали эпохой коренного перелома в мировой истории. Временем формирования двух великих миров – христианского, из которого вырастет европейская цивилизация и исламского, объединившего многие цивилизации Азии и Африки. Основным фактором развития этих миров стала религия. Она определила их самобытность, устройство общества, нравы и обычаиОно сильно повлияло на их самоидентификацию. С этого момента миры христианства и ислама оказались неразрывно связанными. Эта связь проявлялась в различных формах – от крайней вражды до тесного сотрудничества. Она на многие столетия определила и во многом до сих пор определяет ход всемирной истории. Ислам возник в 7 веке в Аравии, населённой арабскими племенами. Слово «ислам» можно перевести как «покорность», «предание себя Богу». духовность и культур 5–7 века стали эпохой коренного перелома в мировой истории. Временем формирования двух великих миров – христианского, из которого вырастет европейская цивилизация и исламского, объединившего многие цивилизации Азии и Африки. Основным фактором развития этих миров стала религия. Она определила их самобытность, устройство общества, нравы и обычаи, Последователей ислама называют мусульманами – «теми, кто покоряется Богу». Ислам является монотеистической религией. При своём возникновении он испытал влияние иудаизма и христианства. В исламе признаётся существование единого Бога – Аллаха. Он – Творец мира и человека. Священным Писанием мусульман является Коран. В основе веры мусульман лежат несколько важнейших догматов. Среди них: вера в единого всемогущего Бога (Аллаха); в ангелов, дьявола (в исламе это Иблѝс), джиннов (в основном – это злые духи); в священные книги (последняя из них – Коран); во всех посланников Аллаха (пророков); в грядущий конец света, Страшный суд и воскресение из мёртвых; в предопределение (всё является выражением воли Аллаха) В исламе важную роль играет культовая, обрядовая сторона. Для всех мусульман обязательными к исполнению являются предписания шариата, образующие основу ислама – «пять столпов веры». Шахада – декларация веры, выраженная в догмате «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк Его». Намаз – ежедневная пятикратная молитва. Ураза – пост во время месяца Рамадан. Закят – религиозный налог в пользу нуждающихся. Хадж – паломничество в Мекку, священный город мусульман. В ходе исторического развития ислам видоизменялся. Появилось дополнение к Корану – Сунна – Священное предание, излагающее примеры из жизни пророка Мухаммеда, как образцы для всей мусульманской общины и каждого мусульманина. С появлением Сунны связано разделение ислама на два направления – шиизм и суннизм. Шииты (относительное меньшинство в исламе) ограничиваются почитанием Корана. Считают, что наследниками Мухаммеда могут быть только его прямые потомки. Сунниты, сторонники наиболее многочисленного направления, наряду с Кораном, признают святость Сунны. Возвеличивают ряд халифов, не признаваемых шиитами. Учение Мухаммеда быстро распространилось среди арабских племён. Мекка с её святилищем Каабой стала главным религиозным центром ислама. После смерти в 632 году, Мухаммед был погребён в Медине. Этот город также стал одним из важнейших центров ислама. Принятие ислама стало основой, на которой произошло объединение арабских племён. Преемником Мухаммеда и новым главой мусульман стал его ученик и родственник Абу Бакр. Он получил титул халиф, который означал «наместник, заместитель Пророка». При нём было создано теократическое исламское государство – халифат. Халиф исполнял функции светского и духовного правителя. Обладал беспрекословным авторитетом у подданных и абсолютной властью над ними. За всё время существования халифата, с 632 по 1258 год, им правили три династии. «Праведные халифы» – в первой трети – середине 7 века. Омейяды – с середины 7 по середину 8 века. Абассиды – с середины 8 по середину 13 века. Уже при первых халифах начались арабские завоевания. В исламе существует понятие «джихад» – усердие, борьба за веру и её распространение. Сначала под джихадом понималось только духовное движение. Но очень скоро к нему добавилась идея войны за веру (газават). Война против «неверных» позволяла ещё больше сплотить мусульмани их государство. Кроме того, завоевания приносили военную добычу, позволяли взимать дань с покорённого населения. После возникновения халифата джихад из основания для политического и религиозного объединения арабов стал инструментом завоевания новых территорий. Арабское государство разрослось до небывалых размеров. В него вошли земли Ирака, Сирии, Палестины, Ирана, Северной Африки. Но политическая обстановка в Арабском халифате была неустойчивой. Постоянная борьба за власть между исламской родовой знатью и родственниками пророка Мухаммеда ослабляли единство государства. В 661 году заговорщики убили четвёртого праведного халифа Али. Власть перешла к династии Омейядов. При Омейядах военные походы арабов продолжались. К середине 8 века владения халифата раскинулись от берегов Атлантического океана до границ Индии. На завоёванных Омейядами землях шла активная исламизация населения. В большинстве случаев она носила мирный характер. По большей части из-за того, что покорённые зороастрийцы (персы) и христиане видели в исламе и своих религиях ряд общих черт. Но в большей степени успешной исламизации способствовала экономическая политика арабов. В халифате налоги, взимаемые с мусульман, были значительно ниже уплачиваемых иноверцами. При Омейядах в халифате укрепилась центральная власть. Появились высшие центральные органы управления. Военное ведомство контролировало все вооружённые силы и их снабжение. Финансово-налоговое ведомство курировало все внутренние дела, поступления в казну и отвечало за сбор статистики. Почтовое ведомство отвечало за почту, связь, доставку государственных грузов.Государство Омейядов было разделено на пять крупных наместничеств. Их центры находились в Ираке, Аравии, Египте, Закавказье, Западной Африке. Наместничества управлялись эмирами, которые назначались из центра. Но как в Арабском халифате, так и в иных мусульманских государствах Средневековья сущность власти оставалась неизменной. Вся земля принадлежала Аллаху. От его имени землёй распоряжался правитель государства. Таким образом, реальным верховным собственником земли являлось государство, а её непосредственным распорядителем – халиф. Отсюда ряд особенностей системы феодальных отношений, сложившейся в арабском халифате: преобладание общинного землевладения; выплата держателями наделов ренты в государственную казну; наличие большого количества небольших наделов отчуждаемой земли; освобождение от налогов земель халифа, правящей династии, религиозных учреждений; пожалование права взимания налогов с определённой территории чиновникам и военным за службу. При Омейядах происходила арабизация населения халифата. В частности, на арабский было переведено всё государственное делопроизводство. Это язык стал универсальным средством общения народов халифата. В основе социальной структуры халифата находилась религиозная мусульманская община – умма. Её структура определялась шариатом – комплексом предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих религиозную совесть и нравственные ценности мусульман. Все члены уммы были равны перед Аллахом, но в реальности для мусульманского общества были характерны значительное имущественное и социальное неравенство. Несмотря на это в халифате не сложилась иерархическая система, подобная феодальной лестнице в Западной Европе. В середине 8 века власть в халифате перешла в руки династии Аббасидов. Их основные усилия были направлены на сохранение прежних завоеваний. При Аббасидах продолжалась дальнейшая религиозно-культурная интеграция мусульманского мира. Однако при них же произошёл распад халифата на ряд крупных и мелких исламских государств. Аббасиды стали последней династией Арабского халифата. В 1258 году, вместе с падением Багдада под натиском монголов, он прекратил своё существование. Таким образом, под Восточным Средневековьем следует понимать период между древностью и началом колониализма. В 7 веке в Аравии возник ислам – одна из мировых религий. Центральной фигурой ислама является Пророк Мухаммед. В 7 веке был создан Арабский халифат – теократическое исламское государство. Халифат просуществовал до середины 13 века. Средневековый исламский мир: архитектурное наследие Ведущими типами построек были мечеть и дополняющий ее минарет, крепостные и дворцовые сооружения. Именно к их числу принадлежат шедевры архитектуры арабского мира. Существовало несколько типов здания мечети, но для всех для них необходимым правилом были ориентация святилища на Мекку и отсутствие в декоре изображений человека и животных. Молодая мусульманская культура, которая формировалась в VII–VIII вв. н.э., широко использовала достижения античного и уже достаточно полно сформировавшегося христианского искусства, а также традиции архитектуры Древнего Востока. Так, тип колонной мечети восходит к базилике, а купольные мечети – к центрическим храмам Византии; из античной архитектуры был заимствован мотив портика и колоннады. В Иране и Средней Азии обращались к формам традиционной жилой архитектуры. Это не удивительно, поскольку халифат Омейядов – первое могущественное государство в истории исламской цивилизации – включал в свой состав земли, подвергшиеся романизации, а ранее – влиянию греческой культуры, а также захватил многие византийские владения (среди них Палестина, Сирия, Египет). Впоследствии, после завоевания Византии турками в Стамбуле (бывшем Константинополе) появятся мечети, откровенно подражающие архитектуре Св. Софии. Тем не менее заимствованные композиционные схемы подверглись переработке, и в новой интерпретации они смотрелись уже совершенно иначе. Как и в христианских храмах, архитектурные и декоративные решения соотносились со священными текстами и трудами богословов. Зримые формы становились их изысканным воплощением. Так, михраб – наиболее важная по смыслу часть мечети – выделялся не только богатым убранством, но и светом (от окон купола или от светильника). Свет, как и в х  ристианских храмах, напоминает о Боге, «свете небес и земли». ристианских храмах, напоминает о Боге, «свете небес и земли».Мечеть Скалы (Куббат ас-Сахра) в Иерусалиме, VII в. Израиль. Мечеть построена над выступом скалы, с которого по преданию пророк Мухаммед вознесся к Всевышнему. Она относится к типу купольных мечетей. Ее формы компактные и ясные. Над восьмигранным цельным объемом высится крупный купол на мощном барабане. Большая часть стен и барабан купола сплошь покрыты изразцами, в цветовой гамме которых преобладают прохладные синие и голубой цвета. В  мусульманской архитектуре были созданы различные типы арок, зачастую имеющие чисто декоративное значение. В их числе были и стрельчатые. Наружные формы зданий достаточно просты и статичны. В этом сказывались традиции древневосточной архитектуры. Но ощущения тяжести формы помогал снять тончайший орнамент, который покрывал стены, купола, порталы и другие части зданий не только внутри, но часто и снаружи. Ввиду запрета на фигуративные изображения орнамент стал основным средством художественной выразительности в области живописи и декоративно-прикладного искусства. Его могли делать, применяя стукко, выкладывать из мозаики, изображать на изразцовых панелях. мусульманской архитектуре были созданы различные типы арок, зачастую имеющие чисто декоративное значение. В их числе были и стрельчатые. Наружные формы зданий достаточно просты и статичны. В этом сказывались традиции древневосточной архитектуры. Но ощущения тяжести формы помогал снять тончайший орнамент, который покрывал стены, купола, порталы и другие части зданий не только внутри, но часто и снаружи. Ввиду запрета на фигуративные изображения орнамент стал основным средством художественной выразительности в области живописи и декоративно-прикладного искусства. Его могли делать, применяя стукко, выкладывать из мозаики, изображать на изразцовых панелях.Растительный и геометрический орнаменты поражают точностью математического расчета. Бесконечное движение переплетающихся линий, вовлекающее зрителя в процесс созерцания, намекало на бесконечный процесс познания мира и явленных в нем божественных истин. Процесс созерцания приобретал религиозно-философскую окраску. Аналогичные идеи можно найти и в христианском, и в буддистском средневековом искусстве. Мечеть в Кордове. Испания. Мечеть была построена в VIII– X вв., когда Кордова была столицей Кордовского эмирата – государства на территории Пиренейского полуострова, отколовшегося от халифата Аббасидов. Здание принадлежит к типу колонной мечети, делится на 19 нефов и включает более 800 колонн. Одним из самых прославленных памятников арабского зодчества является Большая мечеть династии Омейядов, воздвигнутая в 705–715 гг. по приказу халифа Валида в Дамаске (Сирия). На строительстве мечети в течение десяти лет трудились более двенадцати тысяч рабочих. Для отделки интерьеров широко применялись перламутр, жемчуг, золото. Украшенная мозаиками на золотом фоне, инкрустированная резьбой по мрамору, даже сегодня, спустя тринадцать столетий, пройдя через десятки войн, пожаров, разграблений и многие годы запустения, мечеть Омейядов поражает своим величием и великолепием форм. Сохранилось много мавзолеев, возведенных над могилами почитаемых лиц, которые увенчивались чаще всего куполом. Среди них – мавзолей Гур-Эмир в Самарканде, построенный в начале XV в. В его архитектуре доминирует огромный ребристый купол, нависающий над огромным цилиндрическим барабаном. Нижняя часть представляет собой многогранник. Пропорции постройки таковы, что на долю купола и барабана приходится более половины общей высоты постройки. Купол покрыт узором из голубых и синих изразцов. Этот ансамбль, включающий медресе и ханако, был объединен квадратным двором с высокими стенами, четырьмя угловыми минаретами и порталом. Портал украшен в технике резной наборной мозаики. Величие и легкость архитектурных линий и форм, богатство разноцветной мозаики, монументальность и стройность пропорций, расписное декоративное покрытие интерьера сделали мавзолей Гур-Эмир уникальным памятником зодчества. Сако-скифская цивилизация Саки - объединение группы ираноязычных кочевых и полукочевых племён I тыс. до н.э. — первых веков н.э. в античных источниках.. Некоторые названия сакских родов сохранились в истории: массагеты, даи (дахи, даки, даги), апасиаки, парны, кангхи Некоторые источники приписывают сакское происхождение Будде Гаутаме, его отец принадлежал к касте кшатриев.. Казахские учёные утверждают, что мать Чингиз Хана была по национальности саки, а в Якутии есть деревня названия которой читается как имя матери Чингиз Хана - Одьулуун. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ О скифах, их высокой культуре с почтением писал великий Геродот: "Персы всех скифов называют саками". "Отважные псы" - называли их персы за безудержную храбрость в битвах. "Сэ" - осторожно говорили о них в Китайской империи, часто подвергавшейся вторжениям сакских ополчений. Исчез народ, однако не забылись предания о нем. История Скифии, или Сакастана, что в переводе с персидского означает "Страна саков" - одна из самых загадочных и таинственных в развитии человеческой цивилизации. VIII до н. э.—III до н. э.). Андроновская культура Саки VIII до н. э.—III до н. э.. Массагеты Казахская цивилизация относится к числу локальных цивилизаций и только начинает складываться, хотя по историческому возрасту она стоит наравне со многими другими древними цивилизациями, имеет глубокие культурные и философские истоки и корни, является наследницей сако – скифской и кассако-массагетской цивилизации. В древнеперсидских источниках саков называли «могучими мужами», а иранские — «турами с быстрыми конями». Благодаря сходству со скифами древнегреческие авторы называли саков «азиатскими скифами». Образ жизни саков и материальная культура (по материалам захоронений) очень близки к скифским, ювелирные изделия погребений выполнены в скифском «зверином стиле». В современной научной литературе к сакам относят племена Приаралья, северных и восточных районов Средней Азии, Казахстана и южной Сибири, отличая их от близких по культуре массагетов Приаралья и Закаспия и скифов Северного Причерноморья; в отличие от скифов Северного Причерноморья материальная культура саков и массагетов не несёт следов эллинского влияния, поэтому иногда употребляют термин «культуры сако-массагетского круга». Образ жизни саков был оседло-кочевой. В степях Западного и отчасти Центрального Казахстана встречалось кочевое скотоводство. В степных и полустепных районах Западного и Южного Казахстана у саков развивалось верблюдоводство. Верблюд использовался как вьючное животное. Меньшую роль в хозяйстве саков играл крупный рогатый скот. На юге Казахстана в долине Сыр-Дарьи развивалось земледелие. В VII—III вв. до н.э. сакские племена объединились в союзы. Во главе этих союзов стояли верховные вожди. Их называли царями. Цари избирались советом вождей. Государственные дела обсуждались на народном собрании. Царь распределял между родами и племенами пастбища и другие земельные угодья. Сакские женщины пользовались равными правами. В VI веке до н.э. массагетами управляла царица Томирис. Известно также имя царицы Зарины. В сакском обществе выделялись три группы населения: воины, жрецы, общинники. Каждому сословию соответствовали свои традиционные цвета: воинам — красный, жрецам — белый, общинникам — жёлтый и синий. Из сословия воинов происходили вожди и цари. Царь считался посредником между небом и землёй. Царь проводил первую борозду на весенней пахоте, что демонстрировало его связь с народом. Войны были выгодны для племенных вождей. Пленных превращали в рабов и использовали в домашнем хозяйстве. Тип общества саков — военная демократия. Самое большое количество курганных могильников саков сосредоточено в районах зимних пастбищ, в местах, которыми древние скотоводы особенно дорожили. Саки имели торговые связи с народами Алтая, Сибири, Европы, Востока. В середине 1 тысячелетия до н.э. стал функционировать «степной путь». На рубеже VI и V вв. до н.э. часть сакских племён была покорена персидскими царями династии Ахеменидов, платила им подати и поставляла воинов, завоевание саков описано в Бехистунской надписи Дария I. Саки в составе персидской армии участвовали в греко-персидских войнах, в частности, в битве при Марафоне. После завоевания Персидской империи Александром Македонским, одна из групп сакских племён вторглась в пределы сатрапии Селевкидов Парфиены (III в. до н.э.) и сыграла значительную роль в образовании Парфянского царства: вождь племени парнов Аршак стал основателем парфянской династии Аршакидов. Шасть племён саков вторглась в Дрангиану и заняла её, дав ей название Сакастан (страна саков, у Страбона лат. Sacasene — современный Систан на территориях Ирана и Афганистана); Страбон достаточно подробно описывает набеги саков, сообщая, среди прочего, что они добирались даже до Каппадокии и что жители Зелы учредили и ежегодно отмечают особый праздник — Сакею (лат. Sacaea) в честь отражения одного из таких набегов. В конце II — первой половине I веков до н.э. племена саков проникли в Северо-Западную Индию (в китайских источниках эти племена называются племенами сэ), образовав в середине I века до н.э. ряд индо-сакских государств. Одним из самых известных индо-сакских правителей был царь Май, под властью которого находились Гандхара, долина Свата и, возможно, часть Кашмира. Его преемник Аз расширил свои владения и титуловал себя, аналогично правителям Парфии, «великим царем царей». Индо-скифские племена в Индии именовались «шака», как вариант индийского наименования сака. Шаки упоминаются во множестве текстов: «Пураны», «Ману-смрити», «Рамаяна», «Махабхарата», «Махабхашья» Патанджали, «Брихат-Самхита» Варахи Михиры, «Кавьямиманса», «Брихат-Ката-Маньяри», «Ката-Саритсагара» и других древних текстах. Термин «шака» используется как собирательное наименование воинственных племен северо-запада. Некоторые источники приписывают сакское происхождение Будде Гаутаме, его отец принадлежал к касте кшатриев. Титул Шакьямуни означает «мудрейший из саков». Но, возможно, что это одно из заблуждений. Будда принадлежал к индоарийскому племени, называемому сакья (не шака). В «Манусмрити», написанной около 200 г., племена шака вместе с яванами, камбоджами, парадасами, пахлавами, киратасами и дарадасами упоминаются как «выродившиеся воины» или кшатрии. В «Анушассанапарва», одной из книг «Махабхараты», говорится о шака, камбоджах и яванах в том же качестве. Патанждали в «Махабхашье» определяет племена шака и явана как шудр. Вартика в своей «Катьяяне» перечисляет царей шака, шарасами, сабарасми, барасами и др. и описывает их как варварские племена Уттарапаты. В другой версии те же эпические народы шаки, камбоджи и кашасы упоминаются как племена из Удичьи, т. е с севера. Кроме этого, «Кишкинда Канда» «Рамаяны» относит местоприбывание шака, камбоджей, яванов и парадов к самому северо-западу за Химават (то есть за Гиндукушем). В официальной исторической науке Азербайджана, Казахстана, после получения независимости в 1990-х гг. настойчиво продвигается тезис о том, что саки являлись «предками тюркских народов». Сегодня Тураном называют всё тюркское сообщество. В последнее время среди историков некоторых тюркоязычных государств распространено мнение о родстве или происхождении тюркских народов от саков. Так же как и эфталиты или белые гунны, часть саков под напором конкуренции в степи и давления родственных им тюркских народов ушли на юг, где большей частью осели в Персии и Индии. Саки, точнее их мигрировавшая часть, дали название гавару Шакашен (греч. Сакасена) провинции Утик Великой Армении, так же провинции Сакастан в Персии. Существует версия, что саки живут и по сей день на территории Якутии. Самоназвание народов Якутии звучит как "саха", язык у народа "саха" - тюркская. Предполагается, что якуты пришли на территорию Якутии после распада золотой орды. Казахские учёные утверждают, что мать Чингиз Хана была по национальности саки, а в Якутии есть деревня названия которой читается как имя матери Чингиз Хана - Одьулуун. Систан, Сеистан, Сакастан — историческая область и провинция современного Ирана. Шакашен (область саков) — исторический район края Утик Великой Армении, на территории современного Азербайджана. Шеки — город в Азербайджане. Древнейшие города и их особенности. |