9-12 10-12 Древняя Средневековая Индия кнв сессия (1) (1). Цивилизация Древней Индии общественнополитический строй

Скачать 2.35 Mb. Скачать 2.35 Mb.

|

|

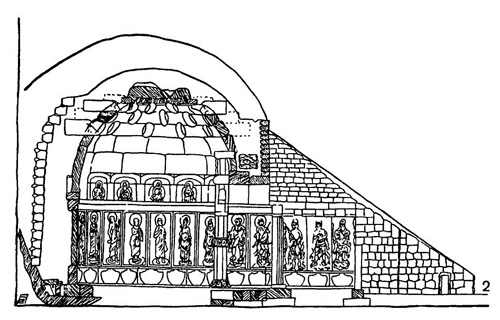

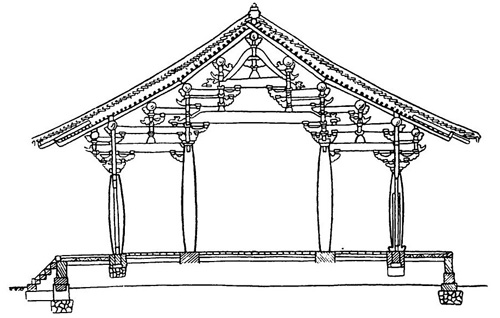

Древний Египет: археологические памятники. Заинтересованность Египтом началась во времена Ренесанса. Изучение памятников Египта началось только в 19 веке, после того когда, посетившие его участники, наполеоновской экспедиции выпустили собрание "Описание Египта" (1798-1801), а Жан Франсуа Шампольён в 1822г. огласил работу, помогшую читать иероглифы. Археологические раскопки помогают воссоздать и понять жизнь и искусство Древнего Египта. Карнакский храм – уникальный храм, самое крупное древнее религиозное сооружение в мире. В отличие от многих египетских храмов, Карнакский храм был построен не одним фараоном и даже не одной династией. Строительство началось в XVI веке до н.э. и продолжалось более 1300 лет. Около 30 фараонов внесли свой вклад в создание комплекса, добавив храмы, пилоны, часовни и обелиски, посвященные богам Фив. Пирамиды в Гизе включены в список “Новых семи чудес света”. Три главные пирамиды были построены древними египтянами с целью захоронения фараонов. Они представляют собой впечатляющее зрелище, ведь фараоны любили роскошь и величие. В древние времена считалось, что вместе с усопшими в гробницах находятся сокровища, поэтому в 820 году арабы, под предводительством халифа Абу Джафар фль Мамун, попытались разграбить гробницу пирамиды Хеопса. По официальной версии, никаких сокровищ они не нашли. Некрополь Дейр Эль-Медина На протяжении более 500 лет здесь проживали мастера, руками которых строился грандиозный царский некрополь Нового царства. В юго-восточной части поселка Дейр эль-Медины до наших дней сохранилось порядка 70 домов - жилищ ремесленников. Каждый дом стоит на каменном фундаменте, а кладка стен выполнена из сырцового кирпича. Чаще всего, жилища состояли из трех помещений. Внешние дверные проемы были окрашены красной краской, а на двери было выгравировано имя владельца дома. В северо-западной части поселка расположены гробницы мастеров, покинувших этот мир . Долина золотых мумий Более 200 мумий было обнаружено в 1996 году. Среди них были обнаружены мумии в золотых масках, что является ярким свидетельством высокого происхождения погребенных. Часть мумий лежали в терракотовых саркофагах, в точности повторяющих форму головы. Позолота выполнена очень тщательно, как и рисунки и прочие украшения саркофагов. Катакомбы Ком Эль Шукафа Если бы не случай, то, наверное, не скоро узнали бы люди о том, что находится прямо под ногами. В далеком 1900 году осел с тяжелой поклажей вдруг провалился под землю. И пока местные жители вытаскивали его, они обнаружили колодец шириной более 30 метров. Это настоящий лабиринт из нескольких уровней и коридоров. Ученые считают, что первоначально место было предназначено для упокоения членов одной семьи, но со временем здесь начали хоронить представителей и других знатных семей. Термины.Смагулова Сабина. Наследие. 18. Зороастризм. Очень древняя религия, названная по имени своего основателя пророка Заратуштры. Греки считали Заратуштру мудрецом-астрологом и переименовали этого человека в Зороастра (от греч. «астрон» — «звезда»), а его вероучение назвали зороастризмом. Религия эта настолько древняя, что большинство её последователей совершенно забыли, когда и где она возникла. Многие азиатские и ираноязычные страны претендовали в прошлом на роль родины пророка Зороастра. Во всяком случае, по одной из версий, Зороастр жил в последней четверти II тыс. до н. э. Возникнув на территории Иранского нагорья, в его восточных областях, зороастризм получил широкое распространение в ряде стран Ближнего и Среднего Востока и был господствующей религией в древних иранских империях примерно с VI в. до н. э. до VII в. н. э. После завоевания Ирана арабами в VII в. н. э. и принятия новой религии — ислама — зороастрийцы стали подвергаться гонениям, и в VII—X вв. большинство из них постепенно переселились в Индию (штат Гуджарат), где их называли парсами. В настоящее время зороастрийцы помимо Ирана и Индии проживают в Пакистане, Шри-Ланке, Адене, Сингапуре, Шанхае, Гонконге, а также в США, Канаде и Австралии. В современном мире число последователей зороастризма составляет не более 130—150 тыс. человек. Зороастрийское вероучение было уникальным для своего времени, многие его положения глубоко благородны и нравственны, поэтому вполне возможно, что более поздние религии, такие, как иудаизм, христианство и ислам, кое-что позаимствовали из зороастризма. Например, как и зороастризм, они монотеистичны, т. е. в основе каждой из них лежит вера в единого верховного Бога, творца вселенной; вера в пророков, осенённых божественным откровением, которое и становится основой их вероучений. Как и в зороастризме, в иудаизме, христианстве и исламе существует вера в приход Мессии, или Спасителя. Все эти религии вслед за зороастризмом предлагают следовать возвышенным нормам морали и строгим правилам поведения. Не исключено, что учения о загробном мире, рае, аде, бессмертии души, воскресении из мёртвых и установлении праведной жизни после Страшного суда также появились в мировых религиях под влиянием зороастризма, где они присутствовали изначально. Примерно в середине II тыс. до н. э., по некоторым данным — между 1500 и 1200 гг. до н. э., жил жрец Зороастр. Наделённый даром откровения, Зороастр резко выступал против того, чтобы в обществе правила сила, а не закон. Откровения Зороастра составили книгу Святых писаний, известную под названием «Авеста». Это не только свод священных текстов зороастрийского вероучения, но и главный источник сведений о личности самого Зороастра. Зороастр учил, что высшим божеством является Ахура-Мазда (позже он назывался Ормузд или Хормузд). 19. Счастливая Аравия. Античное название южной части Аравийского полуострова. Это современный Йемен. Юго-западный угол полуострова испытал больше осадков в древние времена и, таким образом, был намного зеленее, чем остальная часть полуострова, наслаждаясь более продуктивными полями. Высокие вершины и склоны способны поддерживать значительную растительность, а русла рек, называемые вади, помогают сделать другие почвы плодородными. Арабские географы и историки прошлого отзывались о землях Древнего Йемена не иначе как о Йемене Великом. В те времена он был важнейшим звеном легендарной торговой цепочки, связывавшей царства Средиземноморья с Индией и Китаем. Отсюда на рынки Римской империи, а потом и Византии поступали благовония и алоэ, жемчуг и ароматы (духи) из Аравии, шелк из Китая, специи из Индии, черепаховые панцири и слоновая кость из «земель зинджей» (из Африки). Йемен, по словам известного арабского географа ‘Абд ар-Рашида ал-Бакуви был «обильной деревьями и посевами». Потому-то и звалась она у арабов «Зеленой» (Эль-Хадра). Сеяли там «в год четыре раза»; и каждый посев убирали через 60 дней. Деревья в Йемене «плодоносили два раза в году». Жители Йемена слыли среди арабов Аравии людьми гостеприимными. 20. Династия. Ряд монархов из одного и того же рода, последовательно сменявших друг друга на троне по праву родства и наследования. Династия Романовых в России. Династия Бурбонов во Франции. в монархических государствах несколько монархов из одного и того же рода (семьи), сменявших друг друга на престоле по праву наследования, а также члены их семей. Средневековый Корейский полуостров общественно-политический строй. В источниках имеются сообщения о районах расселения различных племен или племенных групп по территории Корейского полуострова. На севере жили племена когурё, емэк, окчо, а южную часть (к югу от р. Ханган) населяли племена хан, подразделявшиеся на три Еетви: махан (или просто хан), чинхан, пёнхан. Население полуострова разводило домашних животных, занималось охотой, рыбной ловлей и морскими промыслами, но главным занятием было земледелие. Сеяли все основные сельскохозяйственные культуры — так называемые «пять хлебов» (просо, ячмень, бобы, рис и коноплю). Для одежды изготовляли холсты и шелковые ткани. Государственная организация была подвержена сильному влиянию со стороны китайской политической культуры. Внутренняя организация Когурё, Пэкче и Силла была типичной для раннегосударственных образований. Верховная власть принадлежала вану (королю). К числу граждан относились родовая знать, воины и чиновники, а также лично свободные крестьяне-общинники, платившие налог в государственную казну; существовала также категория рабов (ноби) — как частных, так и государственных. Земля находилась в государственной собственности, хотя чиновникам могли быть пожалованы земли в частное владение (кормовой округ — сигып). Появилась система подготовки государственных чиновников (тхэхак), сложилась система чиновных рангов (в Пэкче — 16 рангов, в Когурё — 12 рангов, в государстве Силла — 18 рангов). Большое влияние на развитие и формирование политических институтов оказывал китайский опыт, причём усилению этого воздействия способствовало конфуцианство, ставшее основной идейной доктриной для всех трёх государств. Конфуцианство и буддизм проникли в Когурё и Пэкче из Китая в IV веке нашей эры, а в VI веке буддизм стал официальной религией в государстве Силла. В объединённом государстве Силла господствовала государственная собственность на землю, практиковались пожалования земель в частное владение за заслуги перед государством. Существовали как рента в форме товаров, так и государственная повинность в виде общественных работ и военной службы. Сформировалась чётко структурированная система государственного аппарата, существовала система органов центрального управления (министерства и подчинявшиеся им управления); государственные чиновники подразделялись на 18 рангов, в соответствии с которыми могли занимать те или иные государственные должности. Административное деление государства было организовано по китайскому образцу (области, округа, уезды). В 949 году правителем Корё стал ван Кванджон, который провёл ряд преобразований, направленных на централизацию государственной власти. В частности, был принят закон об освобождении рабов (ноби), цель которого состояла в увеличении числа налогоплательщиков и получении поддержки низших слоев общества. Многие чиновники в тот период были выходцами из незнатных сословий. Система экзаменов на замещение чиновных должностей способствовала формированию нового класса гражданской бюрократии (сдавать экзамены имели право и свободные крестьяне). Социальная структура Корё предполагала возможность преодоления сословных барьеров: представители низших сословий получили возможность продвигаться по карьерной лестнице и занимать высшие должности. Структура государственного аппарата неоднократно претерпевала изменения за время существования Корё, приближаясь к структуре управления, существовавшей в Китае периода династии Юань (например, шестёрка министерств). Религия С IV в. на Корейском полуострове начинает распространяться буддизм, который принято считать господствующей религией Трех государств. Буддизм — изначально индийская религия — в Корею пришел из Китая, т.е. уже будучи трансформированным и подготовленным для сравнительно быстрого распространения. В результате объединения корейских государств под властью Силла были стёрты различия в языке, обычаях и социальных институтах. Широкое распространение получил буддизм, который стал государственной религией (528 год). Конфуцианство и буддизм мирно сосуществовали. Конфуцианство оказывало влияние на политическое устройство государства, привнося с собой многочисленные элементы китайской политической культуры. Подготовка государственных чиновников к службе осуществлялась на основе изучения китайской конфуцианской литературы. В стране использовалась китайская письменность (для обозначения корейских слов). Архитектурное наследие. В VI—VII вв. буддизм был признан официальной религией государства Силла, в связи с чем по всей стране развертывается строительство многочисленных культовых сооружений. В окрестностях Кёнчжу, среди живописной природы, были расположены великолепные храмовые ансамбли — Сочэнванса, Бондокса, Камынса и частично сохранившийся до наших дней в своем первоначальном виде наиболее известный и изученный ансамбль Пульгукса.  Планировка ансамбля отличается четким симметричным распределением главных зданий и других сооружений на склоне горы. В первоначальном виде сохранились каменные лестницы, пагоды и каменные фонари VIII в., дающие представление о монументальных архитектурных формах того времени. Каменная лестница ансамбля Пульгукса круто поднимается двумя маршами к парадным воротам храма, сооруженным из дерева в виде открытого павильона с колоннадой, возвышающегося на террасе, укрепленной каменной опорной стеной. Арка, поддерживающая площадку лестницы, представляла для того времени своеобразный конструктивный прием расположения вытесанной арки под площадкой, что создает впечатление легкости сооружения. Опорные конструкции под верхним маршем повторяют деревянные конструкции. Лестница не имеет перил и лишь на площадках фланкируется столбами. Павильон покрыт мощной четырехскатной черепичной крышей со слегка поднятыми углами и далеко выступающим свесом. Планировка ансамбля отличается четким симметричным распределением главных зданий и других сооружений на склоне горы. В первоначальном виде сохранились каменные лестницы, пагоды и каменные фонари VIII в., дающие представление о монументальных архитектурных формах того времени. Каменная лестница ансамбля Пульгукса круто поднимается двумя маршами к парадным воротам храма, сооруженным из дерева в виде открытого павильона с колоннадой, возвышающегося на террасе, укрепленной каменной опорной стеной. Арка, поддерживающая площадку лестницы, представляла для того времени своеобразный конструктивный прием расположения вытесанной арки под площадкой, что создает впечатление легкости сооружения. Опорные конструкции под верхним маршем повторяют деревянные конструкции. Лестница не имеет перил и лишь на площадках фланкируется столбами. Павильон покрыт мощной четырехскатной черепичной крышей со слегка поднятыми углами и далеко выступающим свесом.Значительным памятником периода Силла, в котором нашла свое яркое воплощение самобытность конструктивного решения, является подземный храм Соккурам (Пещера каменного холма), сооруженный в склоне горы Тхохамсан, около Кёнчжу, в 742—764 гг. В то время как пещерные буддийские храмы Китая и Индии были высечены в отвесных склонах скал, Соккурам был построен в склоне горы из гранитных блоков и после этого засыпан землей, что, несомненно, имело связь с ранними корейскими традициями.  особенно значительное место в этот период занимала культовая архитектура, успешно развивавшаяся благодаря огромным материальным ресурсам, которыми владело буддийское духовенство. В Кымгансанских (Алмазных) горах и других живописных местах в X—XIII вв. сооружаются замечательные ансамбли монастырей Цзананьса, Пхноуньса, Кванымса, Пхёхунса, Чананса и др., многие из которых были уничтожены во время последней войны. Храмовые павильоны (чжон), построенные из ценных пород дерева, и каменные пагоды, сохранившиеся от X—XIII вв., показывают значительное изменение общего характера сооружений, хотя архитектурные формы этого времени продолжают развиваться на основе сложившихся ранее традиций. В деревянных постройках такого типа уже в период государства Когурё была разработана конструктивная система из столбов, балок, обвязок и кронштейнов (тугон), подобных китайским доугунам, о чем свидетельствуют изображения отдельных деталей в росписях древних гробниц. В период государства Корё эта система, обеспечившая рациональную передачу давления от далеко выступающей над стенами черепичной крыши, значительно усложняется, и отдельные, ранее только конструктивные элементы обогащаются декором. В конце периода Корё в деревянной архитектуре складывается новый стиль «чусимпхо»: опоры тугон располагаются только над столбами и конструкции кровли не закрываются кессонным потолком, как это было ранее при традиционном стиле «тапхо».  В архитектуре XI—XIV вв. стремление к большей пышности и декоративности сооружений отчетливо проступает в формах каменной девятиярусной пагоды высотой 15 м, стоящей около храма Вольчонса (XI в.), находящейся в горах Одэсан провинции Канвон. По определению корейских историков искусства, она является наиболее значительной в художественном отношении среди всех пагод периода Корё. Другая информация с другого сайта: Главным строительным материалом в Корее было дерево, и ранние памятники корейской архитектуры не дошли до наших дней, так как погибли в результате многочисленных вторжений чужеземных войск на территорию страны. Культовые сооружения. От периода трех государств сохранились культовые сооружения, к которым относятся буддийские храмы (са), пагоды (тап) и гробницы (мё). Для архитектуры последних характерны погребальные камеры из каменных плит со ступенчатым перекрытием и насыпным холмом сверху. Многие погребения украшены росписями с фигурными и орнаментальными изображениями (например, гробница Сан Ен Чон 4—5 вв.). Храм Булкук-са. Древнейший буддийский храм Кореи Булкук-са (7—8 вв.) расположен на горе Тхохамсан в предместье Кёнчжу. В этом сооружении корейские зодчие выступают как мастера ансамбля, состоящего из ряда крупных сооружений каркасной конструкции, живописно расположенных на склонах горы. Большая двухмаршевая каменная лестница приводит посетителя на обширную террасу, во двор главного храма Дэ-унь-ден, по сторонам которого стоят каменные пагоды Табо-тап (751) и Сега-тап (701). Храм Дэ-унь-ден — одно из ранних деревянных сооружений (реконструирован в 18 в.). Одноэтажное здание его установлено на высоком каменном цоколе и завершено характерной черепичной кровлей, гораздо более крутой, чем в Китае. Пещерный храм Сокур-ам. Своеобразным буддийским памятником эпохи Силпа является пещерный храм 8 века Сокур-ам (Секкул-ам), дающий исключительное сочетание архитектуры и скульптуры. Традиция буддийского зодчества требовала создания скального храма. Однако за отсутствием скальных массивов строители Сокур-ам возвели храм у подножия горы Тхохамсан, а потом засыпали его землей. Отсюда открывается вид исключительной красоты. Глубокая арка трехцентрового очертания ведет в два зала — прямоугольный и далее в круглый, покрытый мощным каменным куполом, выложенным из крупных гранитных блоков. В круглом зале помещается монументальная статуя Будды, за ней на стене 15 плит с рельефами бодисатв. Гражданские сооружения периода Силла (7—10 вв.). Большинство гражданских и дворцовых сооружений столицы Силла — Кёнчжу не сохранилось до нашего времени. Однако остатки стен и фундаментов позволяют судить о великолепии и гигантских масштабах этих построек. Выдающимся примером садово-паркового искусства был дворец Ан-аб-ди с искусственными скалами, прудами, извилистыми каналами, многочисленными павильонами и беседками. Каменная гражданская архитектура этого периода представлена также астрономической башней Чхомсондэ близ Кёнчжу (632—647) — древнейшей обсерваторией Восточной Азии. В 9 веке в результате экономического упадка и феодальных распрей государство Силла уступило место королевству Коре (10—14 вв.), включившему в свой состав бывшие владения Силлы и к 935 году объединившему весь полуостров. Столицей государства при королевстве Коре был город Сондо (современный Кэсон). Архитектура Коре (10—14 вв.). Архитектура Кореи становится более разнообразной и богатой по формам, в особенности в области светского, дворцового зодчества. Выдающимся памятником искусства Коре, сокровищницей архитектуры, живописи, скульптуры и садово-паркового искусства являются буддийские храмы Бусэк-са в г. Ендю близ Сеула (13 в.) и Сэкванса в г. Анбене (14 в). Искусство Кореи 15—16 веков развивалось в условиях усиливающейся культурной близости с Китаем. Памятники буддизма в этот период стали приходить в упадок, так как власть духовных феодалов — буддийских монастырей, угрожавших центральному правительству, была ограничена путем конфискации земель. Но гражданские сооружения строились интенсивно. Столица королевства Ли, сменившего в 1392 году королевство Коре, была перенесена в Сеул, возникший как форпост и торговый центр на пути из Китая в Южную Корею. Подобно Пекину, Сеул был обнесен в 14 веке мощной стеной с бойницами и восемью воротами, ведущими в город. Названия ворот (например, «Ворота торжественного спокойствия») и их архитектурный облик — каменный цоколь с арочным проемом и двойная изогнутая крыша на деревянном каркасе — свидетельствуют о тесных связях корейского и китайского зодчества. Ансамбли королевских дворцов Сеула (Кёнбоккун, Чандеккун, Чанкеккун и др.) составляли целые комплексы, включавшие большое количество отдельно стоящих зданий — павильонов, беседок, мостов, монументальных ворот, декоративных пагод, живописно расположенных в парке. Жилое строительство. Корейское жилище со времен средневековья выработало очень устойчивую планировку: две жилые комнаты (спальня, столовая) и кухня, выходящие во двор. Дома одноэтажные, невысокие, крытые соломенными матами или черепицей. Выступающие края крыши поддерживаются деревянными столбами, образуя род террасы по фасаду. Внутри жилище разделяется тонкими перегородками. Свет проникает через раздвижные окна и фрамуги дверей. И окна и двери забраны деревянными решетками, оклеенными бумагой. 3. Древний мир — период примерно с 10 тыс. лет до н. э. до падения Римской империи в 476 г. Периодизация: Доисторический период — каменный век (палеолит, мезолит, неолит). Самыми значительными событиями этого времени были установление современного климата в мезолите, одомашнивание животных и освоение культурных растений в неолите Бронзовый век. Освоение человеком металла. В эту эпоху создаётся письменность, появляются первые письменные памятники. Главные государства этого времени: Египет, Шумер, Аккад, Хеттское царство (Хатти), Митанни, Хайаса. В конце 2-го тысячелетия до н. э. на Ближнем Востоке наступает кризис бронзового века, который становится переходным этапом к железному веку. Железный век. Освоение технологии выплавки железа, этот металл стал широко доступен и значительно расширил возможности людей. Главными государствами этого времени были Араратское-Ванское царство (Урарту), Ассирийское царство, Израильское царство, Персидская империя, Древняя Греция и Древний Рим, Великая Армения. В конце железного века происходил процесс зарождения христианства. 4. Средневековье начало около 500 года вскоре после падения Западной Римской империи и продлился приблизительно до 1500 года. В рамках исторической периодизации выделяется: раннее средневековье (V–IX вв.); зрелое средневековье (X–XIII вв.); позднее средневековье (XIV–XV вв.). 17. Цивилизации Древней Передней Азии: общественно-политический строй Общественный и государственный строй Древнего Шумера характеризуется сохранением пережитков родоплеменной организации. Особенности ведения сельского хозяйства, связанные с необходимостью организованного орошения, обусловили существование территориальных общин. Огромную роль в жизни Шумера играло жречество, составлявшее высшие слои шумерского общества. Храмы были центрами управления сельским хозяйством. Сначала они не имели собственной земли, и каждая деревня выделяла участок земли, который обрабатывался крестьянами-общинниками, а собранный с него урожай отдавали храму. Постепенно храмы присвоили эти земли и стали вести на них самостоятельное хозяйство. В Шумере довольно рано была разрешена купля-продажа земли, и это стало основой увеличения храмовых земель. Часть земель сдавалась в аренду. Широко применялся на храмовых землях наемный труд безземельных крестьян. Храмы организовывали прокладку каналов, собирали налоги, управляли жизнью соседних городов и деревень. Совет старейшин и народное собрание избирали правителя, давали ему рекомендации во всех важнейших делах, проводили общий контроль за его деятельностью, осуществляли суд и управление общинным имуществом. Таким образом, это были органы, ограничивавшие власть правителя. Вавилон. Развитие товарно-денежных отношений, торговли, ремесел сформировало общественный строй с четко выраженными различиями в правовом статусе социальных групп. Эти различия определялись рядом статусов: статус свободы, социального происхождения, выполняемых функций (профессия). Структура рабовладельческого общества была юридически закреплена Хаммурапи в его судебнике – Законах Хаммурапи. 282 статьи законов охватывали практически все аспекты жизни вавилонского общества. Все население подразделялось на свободных и рабов. Система публичной власти Древнего Вавилона имела черты восточной деспотии. Во главе государства стоял царь, формально обладавший законодательной, исполнительной, судебной и религиозной властью. Царская власть не была деспотической безоговорочно. Во-первых, царь рассматривался как наместник и служитель бога на земле, поэтому всего лишь осуществлял волю Творца. Несмотря на то что Хаммурапи назывался "богом царей, знающим мудрость", "сердцем Вавилона", "возлюбленным богини Иштар", однако он не был самим божеством и даже верховным жрецом. Царь, например, мог войти в храм только во время празднования Нового года, здесь ежегодно повторялся обряд коронации, принятия им из рук верховного вавилонского бога Мардука царской власти. Во-вторых, три священных города Вавилонского царства – Ниппур, Сиииар и Вавилон – находились под защитой местного божества, имели льготные грамоты и привилегии. Царь не имел права сажать в тюрьму их граждан, заставлять их служить в армии и работать в храмовых хозяйствах. Блюстителями неприкосновенности прав городов выступали жрецы. В-третьих, даже в правление Хаммурапи продолжали существовать общинные органы управления: советы старейшин, старосты общин, хотя и в урезанном виде, но они сохраняли административные (управление общинными землями), финансовые (определение размеров податей), судебные (разрешение споров) функции, а также функцию по поддержанию общественного порядка. 18. Цивилизации Древней Передней Азии: религия и верования. Древние шумерийские общины - самостоятельные мелкие поселки, окруженные земледельческими районами, - представляли собой первичные территориальные объединения, имевшие каждое свой общинный культ. У каждой общины - вначале, возможно, родоплеменной - был свой местный бог-покровитель; он считался повелителем данной местности и имел своего служителя в лице князя общины - патеси (исак). Этот патеси был одновременно и вождем и жрецом. Уже в шумерийскую эпоху (четвертое - третье тысячелетие до н. э.) образовались, путем такого слияния и комбинирования местных представлений о богах-покровителях, общенародные божества. В числе их особенно выделялась великая троица: боги Ану, Эа и Энлиль. Происхождение этих образов неясно, во всяком случае, они сложные. Со времени возвышения г. Вавилона, с начала второго тысячелетия до н. э., выдвигается на первое место покровитель Вавилона бог Мардук. Он ставится во главе сонма богов. Жрецы вавилонских храмов сочиняют мифы о первенстве Мардука над другими богами. Мало того, они пытаются создать нечто вроде монотеистического учения. Представления о загробной жизни были в вавилонской религии весьма смутны. По господствовавшим поверьям души умерших идут в подземный мир, где ведут унылую жизнь без всякой надежды. Идеи загробного воздаяния вавилонская религия не знала. Вначале в религии хеттских племен преобладали, видимо, культы местных (племенных, общинных, городских) богов-покровителей. Даже в сравнительно позднее время в договоре хеттского царя с Рамзесом II есть ссылка на "тысячу богов и тысячу богинь страны хеттов". Из них некоторые получили более широкое признание: еще с протохеттской эпохи известна солнечная богиня Аринна. После объединения страны был установлен культ главного государственного бога Тишуба (Тегауба) - бога грозы - и его супруги Хебат (отождествленной с Аринной). Символами-атрибутами Тишуба были двойной топор (позже занесенный на Крит и присвоенный Зевсу) и двуглавый орел (впоследствии через Византию попавший в ряд стран, в том числе и на Русь, в качестве государственного герба). Были и другие общегосударственные боги. Хеттский царь считался священной особой и выполнял функции главного жреца. На барельефах царь изображался рядом с богами. 19. Цивилизации Древней Передней Азии: архитектурное наследие. |