9-12 10-12 Древняя Средневековая Индия кнв сессия (1) (1). Цивилизация Древней Индии общественнополитический строй

Скачать 2.35 Mb. Скачать 2.35 Mb.

|

|

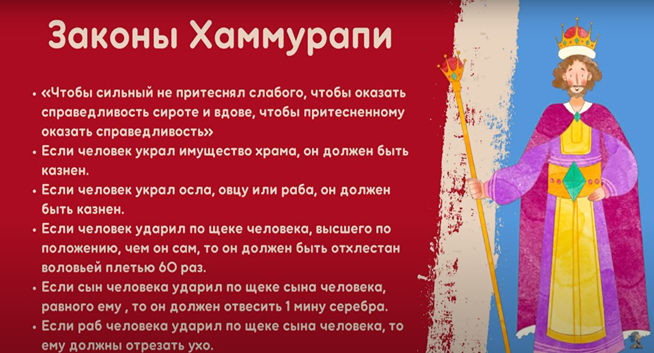

Деспотия- неограниченная власть. Одна из основополагающих характеристик диктаторского правления, которая связана с властным произволом, усиливаемым концентрацией политической власти в руках главы государства, отсутствием принципа разделения властей, подавлением инакомыслия любыми средствами, использованием армии для подкрепления действий государственного аппарата в целях осуществления монополии на власть. Деспот — полновластный правитель Деспотизм — форма государственного правления, разновидность автократии, при которой верховная государственная власть сконцентрирована в руках абсолютного правителя или узкой группы лиц, которые вправе свободно распоряжаться судьбой своих подданных, то есть в деспотии самодержавный монарх не только правитель своего государства, но и господин своих подданных. Деспотиями являлись: Ассирия, Вавилон, Древний Египет, древнеиндийские государства, Китайские империи, Персия Ахеменидов и Персия Сасанидов. Кроме того, классическими деспотиями были греческие тирании, государство Великих Моголов в Индии и Османская империя. Колонизация - массовое вселение (иммиграция) в некультурную или малокультурную страну выходцев из какого-либо цивилизованного государства, освоение и заселение новых стран (территорий, регионов). Стимулами колонизации в мире являлись: перенаселение, религиозные и политические гонения и прочее. Колонизация тесно связана с понятием миграции, однако не предполагает автоматически утраты колонизаторской общностью контроля над своей прежней территорией. В древности колонизация и основание колоний были широко распространённой практикой среди народов-колонизаторов, таких как финикияне, греки или римляне. Начиная с эпохи Великих географических открытий, европейская колонизация охватила различные страны и континенты. Со временем владение колониями стало настолько политически и экономически существенным для ведущих государств, что в историографии принято говорить об эпохе колониализма. Цивилизации Древней Передней Азии: общественно-политический строй Во главе Старовавилонской державы стоял царь (аккад. ша́рру(м)), власть которого опиралась на бюрократический аппарат, войско и обширный фонд земель. Царь обладал всей полнотой власти (законодательной, исполнительной, судебной и религиозной), а государство имело черты древневосточной деспотии. Территория страны делилась на области, возглавляемые подконтрольными царю правителями-энси (аккад. ишшиа́ккум, ишша́ккум); на низовом уровне существовало самоуправление в лице старост и советов отдельных общин. Разветвлённый бюрократический аппарат включал разнообразных чиновников государственного и местного уровня (глашатаи, гонцы, писцы и т. д.); важнейшими ведомствами были финансовое (сбор денежных и натуральных налогов) и судебное (царский суд, потеснивший все прочие суды — общины, квартала, храма); коррупция и нерадивость чиновников строго наказывались. Основа войска — отряды легко- ре́дум и тяжеловооруженных профессиональных воинов ба́ирум, получавших за службу участки земли (порой — с домом, садом, скотом). Законы защищали солдат от произвола командиров; государство регламентировало выкуп пленных и поддерживало семьи погибших солдат; уклонение воинов от обязанностей каралось вплоть до смертной казни. Царь был крупнейшим собственником земли; фонд его владений включал значительную долю от всех обрабатываемых площадей (например, в Ларсе: 30-50 %). Помимо царско-храмовых хозяйств важную роль играли общинный и частный секторы; кроме того государство сдавало земельные участки, пастбища и мастерские в аренду частным лицам, воинам, чиновникам и т. д. Создание единого государства имело идеологическое оформление, связанное с выдвижением культа Ма́рдука — покровителя Вавилона; этому богу стали приписывать функции творца Вселенной, демиурга, царя богов и т. д. Хе́тты — индоевропейский народ бронзового века, живший в Малой Азии, где он основал Хеттское царство (около 1800 до н. э.).В последние века своего существования хетты создали могущественное Новохеттское государство, при Суппилулиуме I существенно распространившее своё влияние на Ближнем Востоке и вступившее в военную конфронтацию с региональным гегемоном — Египтом. При Тутмосе III хетты ещё присылали египтянам богатые дары, но в период от правления фараона Хоремхеба до Рамсеса II (XIV—XIII век до н. э.) две конкурирующие державы вели войны за контроль над Сирией (частью которых была битва при Кадеше). После уничтожения Хеттского царства под ударами «народов моря» народ хеттов пришёл в упадок. Отдельные неохеттские государства продолжали существовать на периферии Хеттского царства в Сирии и на юге Анатолии, пока не были разгромлены ассирийцами. Верхушку господствующего класса рабовладельцев составляла хеттская знать: члены царского рода, жрецы, военачальники, потомки родовой аристократии, нередко еще удерживавшей власть в своих поселениях. Они обладали землей и рабами, а во время войн получали известную часть добычи.Во главе Хеттского государства стоял великий царь, который носил титул Солнце. Он считался носителем благополучия народа и выступал в качестве верховного жреца, обязанного выполнять определенные обряды и руководить определенными религиозными празднествами. После смерти хеттского царя объявляли божеством. Царь был вместе с тем верховным военачальником, а также сосредоточивал в своих руках высшую административную и судебную власть. Митанни. Система управления. Государственность Митанни имела архаичные черты: ведущую роль играли родоплеменные отношения, а стабильность системы поддерживалась общей военизированностью. Господство в стране принадлежало завоевателям-ариям, составлявшими особую, относительно замкнутую военно-административную верхушку — «двор». Верховную власть осуществляли царь и главнокомандующий «синагила» («второй после царя» — как правило царевич-наследник); управление отдельными территориями осуществляли областеначальники. Силовой опорой государства были «марйанне» — служилые воины-колесничие, главная ударная сила митаннийского войска. Покорённые территории в совокупности именовались «землёй»; обитавшее там хурритское и семитское население жило самоуправляющимися общинами — территориальными («а́лу») и большесемейными («ди́мту» — «дом», буквально: «башня» — типичное обиталище местных семей). «Земля» имела единое представительство в масштабах всего государства, отчасти делившее власть со «двором». Ассирийское царство являлось древневосточной деспотией: власть царя была неограниченной и санкционированной богами, её опорой служили армия и разветвлённый бюрократический аппарат, а идеологическое обоснование было связано с культом верховного бога А́шшура. Административная реформа Тиглатпаласара III разукрупняла наместничества, которые возглавили областеначальники с ограниченными функциями. в их обязанности входили: сбор налогов, организация выполнения повинностей, набор войска и командование им. С расширением территорий Тиглатпаласар III начал вводить систему провинций, которые были лишены самостоятельности и возглавлялись наместниками, назначаемыми царём. Сохранялись базовые территориальные единицы — общины-а́лумы, к которым относились оседлые поселения, города. Крупнейшие города, храмы и придворные освобождались от налогов иммунитетными грамотами; остальная часть населения Ассирии платило подати и выполняла повинности. К основной части страны примыкали зависимые царства-данники (Финикия, Иудея, Табал, Эдом, Моав, Манна); на окраине политического контроля располагались вассальные царства (Лидия, Урарту, Мидия, Элам, ряд княжеств Северной Аравии) на особом положении находились Вавилония и Египет. При Тиглатпаласаре III в отношении покорённых народов стала массово применяться политика переселения — наса́ху. Столица Ассирии менялась: изначально ею был Ка́льху, при Саргоне II — выстроенный им Дур-Шарруки́н (аккад. Dūr-Šarrukīn: «Крепость Саргона»), начиная с Синаххериба — Нине́ви́я. Нововавилонское царство.  Во главе государства стоял царь , опиравшийся на бюрократический аппарат и обширный фонд земель. Большинство царей было халдеями по происхождению, халдейская знать были частью вавилонской верхушки, постепенно смешиваясь с ней. Идеологическое обоснование царской власти было связано с культом Бэла «Господь» — эпитет Мардука и сильно зависело от вавилонского жречества: каждый праздник нового года царь «получал царственность» из рук статуи Бэла-Мардука. Коренную часть Нововавилонской державы охватывала система провинций и племенных областей с различной степенью автономии; система управления прочими владениями неясна. На низовом уровне сохранялись городские общины, созывавшие народные собрания (обычно при храме) — преимущественно по судебным вопросам. Покорённые народы подвергались политике переселения (наиболее известен вавилонский плен иудеев). Основу армии составляла лёгкая пехота (преимущественно лучники), упоминаются также кавалерия и колесницы. Войско делилось по родам на отряды (аккад. ešertu), во главе с командирами, которые подчинялось военачальнику (аккад. rab qašti, как правило — высший сановник местной власти). Во время войны особый чиновник (аккад. dēkû) объявлял мобилизацию, созывая военачальников с их отрядами. Значительную часть армии составляло ополчение: население городов несло воинскую повинность; на царских землях работали воины-колонисты; часть войска снаряжалось храмовыми хозяйствами. Известно о греческих наёмниках в армии Навуходоносора II. Вспомогательную роль могли иметь отряды союзных или зависимых племён. Во главе государства стоял царь , опиравшийся на бюрократический аппарат и обширный фонд земель. Большинство царей было халдеями по происхождению, халдейская знать были частью вавилонской верхушки, постепенно смешиваясь с ней. Идеологическое обоснование царской власти было связано с культом Бэла «Господь» — эпитет Мардука и сильно зависело от вавилонского жречества: каждый праздник нового года царь «получал царственность» из рук статуи Бэла-Мардука. Коренную часть Нововавилонской державы охватывала система провинций и племенных областей с различной степенью автономии; система управления прочими владениями неясна. На низовом уровне сохранялись городские общины, созывавшие народные собрания (обычно при храме) — преимущественно по судебным вопросам. Покорённые народы подвергались политике переселения (наиболее известен вавилонский плен иудеев). Основу армии составляла лёгкая пехота (преимущественно лучники), упоминаются также кавалерия и колесницы. Войско делилось по родам на отряды (аккад. ešertu), во главе с командирами, которые подчинялось военачальнику (аккад. rab qašti, как правило — высший сановник местной власти). Во время войны особый чиновник (аккад. dēkû) объявлял мобилизацию, созывая военачальников с их отрядами. Значительную часть армии составляло ополчение: население городов несло воинскую повинность; на царских землях работали воины-колонисты; часть войска снаряжалось храмовыми хозяйствами. Известно о греческих наёмниках в армии Навуходоносора II. Вспомогательную роль могли иметь отряды союзных или зависимых племён.Видео: https://youtu.be/e_TBBlEpV_s https://youtu.be/ZL19zcKJSZw Цивилизации Древней Передней Азии: религия и верования Уже в шумерийскую эпоху (четвертое - третье тысячелетие до н. э.) образовались, путем такого слияния и комбинирования местных представлений о богах-покровителях, общенародные божества. В числе их особенно выделялась великая троица: боги Ану, Эа и Энлиль. Происхождение этих образов неясно, во всяком случае, они сложные. Ану - от шумерийского ан (небо) - вначале был, вероятно, просто олицетворением неба. Этимология имени Энлиль спорна; считают, что она восходит к шумерскому лиль (ветер, дыхание, тень, дух). В текстах Энлиль получает эпитеты "царь наводнения", "гора ветра", "царь страны" и пр. Возможно, что это божество было связано с ветром, дующим с гор и нагоняющим дождевые тучи, а отсюда иногда возникали и наводнения. Бог Эа почитался особенно приморскими общинами и, видимо, был покровителем рыбаков; его изображали в виде человека-рыбы; он считался в то же время культурным героем и в мифах изображается как защитник людей от других богов. В эпоху политического объединения страны названные три бога почитались как великие общенародные божества. За ними закрепились эпитеты: Ану - непостижим и далек, Энлиль - могуч и царствен, Эа - мудр и свят. Обожествление царей. Как и в других древневосточных государствах, в Двуречье сами носители власти становились предметом религиозного поклонения. Шумерийские патеси были одновременно жрецами богов. Цари объединенного Двуречья, начиная с Саргона, претендовали на особую близость к небесным богам: они считались любимцами, ставленниками богов, правили от их имени. На барельефах цари обычно изображались лицом к лицу с богами либо носили божеские атрибуты. На стэле Нарамсина царь изображен в рогатом головном уборе как божество. На стэле с кодексом законов Хаммурапи царь стоит перед богом Шамашем и из его рук получает законы. Вавилонские и другие жрецы поддерживали культ царей, ибо этот культ им самим обеспечивал устойчивость привилегированного положения. Они не соперничали с царями, как это порой делали египетские жрецы. Представления о загробной жизни были в вавилонской религии весьма смутны. По господствовавшим поверьям души умерших идут в подземный мир, где ведут унылую жизнь без всякой надежды. Идеи загробного воздаяния вавилонская религия не знала. Даже представления о неодинаковости судьбы душ за гробом были, в отличие от египетской религии, не разработаны. Вся религия народов Месопотамии была ориентирована на земную жизнь, она не обещала человеку награды или утешения в потустороннем мире. Это очень характерно. Ведь и египетская религия лишь в слабой степени и лишь в позднейшее время давала человеку какое-то утешение, какую-то надежду на лучшую жизнь за гробом в награду за заслуги в этой жизни. На раннем этапе истории классовых обществ, как и в доклассовом обществе, этот момент утешения загробной наградой вообще обычно отсутствует; он появляется лишь позже, в связи с гораздо более обострившимися классовыми противоречиями. В эпоху Ассирийской империи (VIII-VII вв. до н. э.) религиозная система Месопотамии изменилась мало. Ассирийцы не внесли почти ничего нового ни в экономический уклад, ни в культуру. Они лишь заимствовали у покоренного вавилонского населения его высокую культуру, письменность, а также и религию. В эпоху ассирийского владычества господствовали те же шумеро-вавилонские боги. Религия Хеттов. Вначале в религии хеттских племен преобладали, видимо, культы местных (племенных, общинных, городских) богов-покровителей. Даже в сравнительно позднее время в договоре хеттского царя с Рамзесом II есть ссылка на "тысячу богов и тысячу богинь страны хеттов". Из них некоторые получили более широкое признание: еще с протохеттской эпохи известна солнечная богиня Аринна. После объединения страны был установлен культ главного государственного бога Тишуба (Тегауба) - бога грозы - и его супруги Хебат (отождествленной с Аринной). Символами-атрибутами Тишуба были двойной топор (позже занесенный на Крит и присвоенный Зевсу) и двуглавый орел (впоследствии через Византию попавший в ряд стран, в том числе и на Русь, в качестве государственного герба). Были и другие общегосударственные боги. Хеттский царь считался священной особой и выполнял функции главного жреца. На барельефах царь изображался рядом с богами. Религии Сирии и Финикии. Семитическое население Сирии и Финикии было по языку и происхождению связано с семитами Двуречья. Но здесь сложились иные условия: крупных государств здесь не было, преобладали самостоятельные торговые города-государства; большинство их располагалось по побережью Средиземного моря: Угарит, Библ, Сидон, Тир и др. В этих городах господствовала предприимчивая торгово-рабовладельческая аристократия, ведшая оживленные сношения с другими странами. Города враждовали между собой и по временам подчинялись сильным соседним государствам: хеттам, Ассирии, Египту. Все эти условия отразились и в религии финикийцев и сирийцев. В каждом городе почитались местные божества-покровители, мужского и женского пола. Они по большей части не имели собственных имен (либо эти имена были табуированы и не дошли до нас), а фигурировали под нарицательными названиями: Эль - бог, Ваал (Баал) - владыка, Баалат - владычица, Адон - господин, Мелек (Молох) - царь. Иногда названия богов все же индивидуализировались, получали местные отличия: в Тире почитали Мель-карта (царь города), в Библе - Баалат-Гебал ("владычица Гебала", то есть Библа) и пр. В Карфагене (финикийская колония) главными божествами были богиня Танит и Баал-Хаммон. Сношения с соседними странами привели к заимствованию чужих культов и даже имен богов: почиталась Астарта (Аштарт) - вавилонская Иштар; из Вавилонии же был принесен, очевидно, культ Адониса; ассирийский Адад (Рамман) почитался в Сирии под именем Хадада. Культ был сосредоточен в храмах и отличался большой пышностью. Из постоянных пожертвований в храмах скапливались большие сокровища. Жрецы храмов представляли могущественные корпорации, но только в своем городе; поэтому они не могли своего местного бога возвысить над богами других городов, как это было в централизованных государствах - Вавилонии, Египте и др. Жрецы требовали жестоких кровавых жертв. В важные моменты (во время войны и т. п.) приносили человеческие жертвы, и не только из числа пленных. У почитателей бога требовали самое дорогое: у родителей отнимали новорожденных детей, особенно первенцев, и убивали их перед изображениями богов. Об этом кровожадном обычае говорят не только свидетельства тогдашних писателей, он подтверждается и археологическими находками - большими скоплениями детских костей близ остатков алтарей в храмах. Имя финикийского бога Молоха стало нарицательным обозначением свирепого бога, пожирателя человеческих жизней. Есть мнение, что самое имя Молох произошло от слова "molk", означавшего принесение в жертву детей*. Быть может, ни в какой другой стране культ богов не достигал такой бесчеловечной жестокости, как в финикийских городах. Боги у финикийцев иногда изображались в человеческом виде, иногда в образе быка или иного животного либо просто в виде конического или иной формы камня. 3. Цивилизации Древней Передней Азии: архитектурное наследие. Гигантские башни - зиккураты, были главными архитектурными памятниками Вавилона, они стали одновременно и храмами, и обсерваториям. Рельефы сохранили изображения этих башен. Это пирамидообразные строения с квадратным основанием. По бокам зиккуратов - отлогий пандус, позволяющий во время постройки не прибегая к лесам поднимать наверх строительные материалы. Стены пантусов украшены штабом и зубцами. Архитектура погребений представлена в Месопотамии лишь несколькими некрополями в Варке и Мохейре. Это - погребальные камеры и холмы, в которых находят глиняные саркофаги. Курганные насыпи сложены из камня и лишены каких бы то ни было украшений. Архитектура погребений представлена в Передней Азии лишь несколькими некрополями в Варке и Мохейре. Это - погребальные камеры и холмы, в которых находят глиняные саркофаги. Курганные насыпи сложены из камня и лишены каких бы то ни было украшений. Дома в Передней Азии строили на глиняных холмах на остатках жилищ предшествующего периода. Геродот писал о домах в 3 или даже 4 этажа. Обычный тип дома - одноэтажный отштукатуренный дом без каких либо отверстий на улицу, кроме двери и узких бойниц. Над жилыми помещениями - открытая галерея, состоявшая из кирпичных столбиков, на которых покоилась терасса. Была и вторая терасса, которая выглядела настоящим садом, состояла из слоя земли, она сама напрашивалась быть поливаемой. Легендарные «Висячие сады» - не что иное, как засаженные растениями терассы царских жилищ. Вавилонская башня |