9-12 10-12 Древняя Средневековая Индия кнв сессия (1) (1). Цивилизация Древней Индии общественнополитический строй

Скачать 2.35 Mb. Скачать 2.35 Mb.

|

|

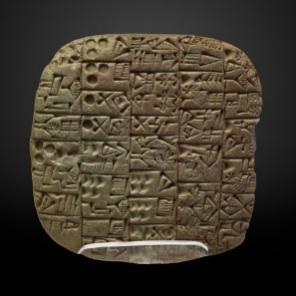

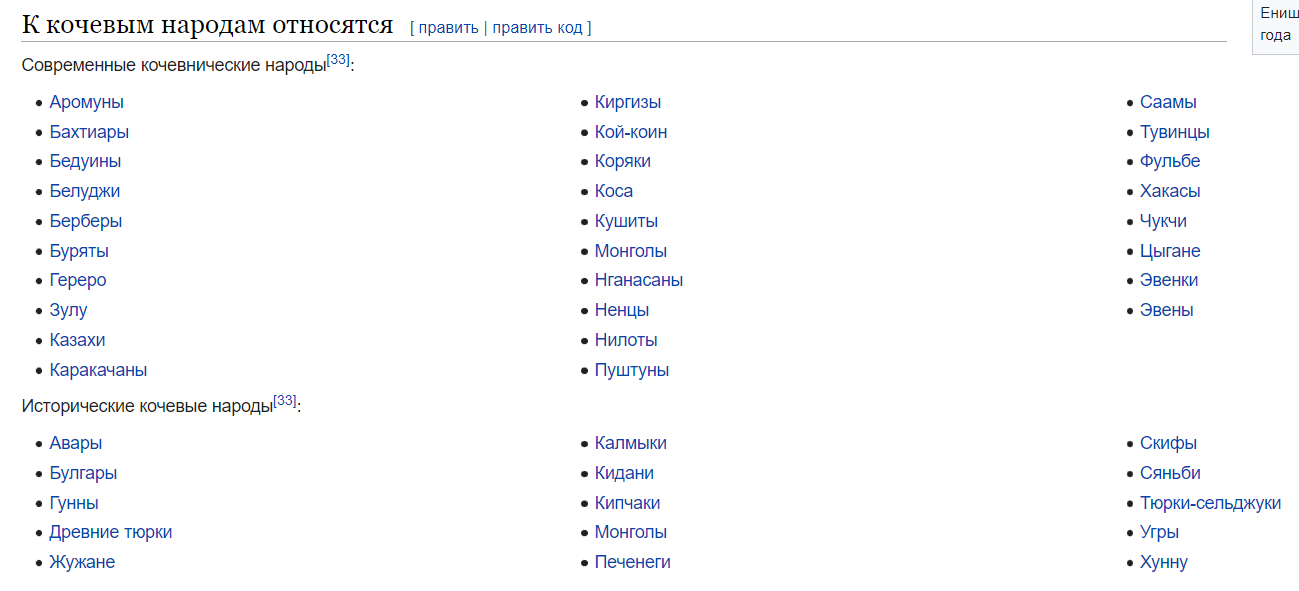

Самый высокий зиккурат в Вавилоне имел высоту 92 метра, и назвался Этеменанки, что переводится как "высотою до небес". Башня разрушалась и реконструировалась несколько раз. После последней и самой крупной реконструкции фундамент башни достиг ширины 90 м при такой же высоте сооружения. Можнот говорить, что для возведения вавилонской башни было использовано около 85 млн кирпичей. Огромная лестница вела к верхней платформе башни, где устремлялся в небо двухэтажный храм. Башня была частью храмового комплекса, располагавшегося на берегах реки Евфрат. Найденные археологами глиняные таблички с надписями позволяют утверждать, что каждая секция башни имела свое особое значение. Те же таблички говорят о религиозных ритуалах, отправлявшихся в храме. Первое упоминание о Вавилонской башне можно найти в Священном писании. Архитектура Древней Персии Древняя Персия - первая из стран Востока, испытывающая воздействие культур Египта и Ассирии. Персия представляет собой ряд глинистых плоскогорий. Полное отсутствие растительности позволяло строить только из глины и камня. Защита от зноя - вот основная задача архитекторов и строителей Древней Персии. Что касается требований, которые предъявлялись к архитектуре, то они те же, что и во всех других восточных деспотиях: грандиозность зданий должна отражать блеск царского величия. Дома в архитектуре Древней Персии. В отличие от Месопотамии широкое распостранение преобретает констукция террасс в Древней Персии. В Персии павильоны становятся грандиозных размеров. Персидский тронный зал - не что иное, как ассирийский павильон, но достигший размеров египетских гипостильных залов. В основе персидской архитектуры: глинянные постройки и сооружения из дерева. Убранство зданий в Ахиминитский период предтавляет собой в какой-то степени подражание египетскому нагромождению мотивов. Колонны стройные как древесный ствол, каннелированные, они опираются на базу либо украшенную валом, либо колоколообразную и увенчаны капителью. Глинянные стены не допускали иного убранства, кроме стенописи или невысокой профилировки, как это имело место быть ассирийских зданиях. Cасанидские декоративные формы менее сдержаны и более пластичны. Формы животных ахеменидского периода строгие в даже в своей фантастичной геометрии, уступают место беспокойным и причудливым образам сасанидской культуры. Дворцы Древней Персии. Дворцы Древней Персии, дворцы персидских царей строились из глины и сохранились в виде бесформенных руин (развалины Персеполя и Суз). Для них характерен грандиозный зал, открытый со стороны фасада и замкнутый с других, к которым примыкают портики. Множество колонн, поддерживают потолок, свет проникал к месту, где находился царский трон со стороны фасада. Это - охваченный с трех сторон стенами ассирийский павильон, величиной с гипостильный египетский зал. Дворцы со сводами — более скромные. Зал для официальных приемов - "зал потерянных шагов" состоит из центрального и четырех поперечных нефов. Сводчатые дворцы имеют еще три зала для приемов. Загадкой строений Древней Персии можно назвать более широкие внутренние простенки по сравнению с внешними. Своды возводились без кружал из обожженного кирпича. Цивилизации Древней Передней Азии: археологические памятники П  ервые в истории человечества письменные документы — они датируются концом III тысячелетия до н. э. — были найдены на юге современного Ирака, на месте города, который в древности назывался Урук. ервые в истории человечества письменные документы — они датируются концом III тысячелетия до н. э. — были найдены на юге современного Ирака, на месте города, который в древности назывался Урук.  Когда появилась частная собственность, возникла необходимость каким-то образом подтверждать свое право на нее. Для этого в Месопотамии использовали печати. В III–II тысячелетиях до н. э. привычные нам печати-штампы использовали редко. Особенно популярны были небольшие цилиндры из полудрагоценных камней — лазурита, сердолика, яшмы и др., — на которых вырезались сцены религиозно-мифологического или бытового характера. Со временем к изображению добавилась к  раткая надпись с именем, профессией или должностью владельца печати. Каждой эпохе соответствует свой изобразительный стиль и круг популярных сюжетов. Большинство месопотамских печатей известно лишь по оттискам на глиняной поверхности — самих печатей было найдено гораздо меньше. раткая надпись с именем, профессией или должностью владельца печати. Каждой эпохе соответствует свой изобразительный стиль и круг популярных сюжетов. Большинство месопотамских печатей известно лишь по оттискам на глиняной поверхности — самих печатей было найдено гораздо меньше.На этой стеле из черного камня высотой 2,25 метра выбит один из первых законодательных сводов в истории человечества. Текст составлен в правление вавилонского царя Хаммурапи (приблизительно 1792–1750 годы до н. э.). Кочевые империи. Кочевы́е наро́ды — мигрирующие народы, живущие за счёт скотоводства. Некоторые кочевые народы, кроме того, занимаются охотой или, как некоторые морские кочевники в юго-восточной Азии, — рыболовством. Отгонное животноводство основано на сезонных перегонах скота на относительно краткие расстояния. Скот обычно перегоняется на высокогорные пастбища летом и в долины низин зимой. Погонщики имеют постоянные жилища, обычно в долинах. Быт многих народов, традиционно относимых к кочевым, например алтайских древних тюрок, на самом деле может быть охарактеризован именно как отгонное животноводство, поскольку их перекочёвки носили сезонный характер и производились в пределах чётко очерченной территории, принадлежащей роду; часто у них имелись постоянные строения, служившие для заготовки сена на зиму для скота и жилья нетрудоспособных пожилых членов группы, в то время как молодёжь на лето откочёвывала вместе со скотом в предгорья (джейляу). В частности, ритмы сезонного вертикального кочевания распространены в сельской местности в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Азербайджане, Турции. В научном смысле кочевничество (номадизм, от греч. nomádes — кочевники) — особый вид хозяйственной деятельности и связанных с ним социокультурных характеристик, при которых большинство населения занимается экстенсивным кочевым скотоводством. В некоторых случаях кочевниками называют всех, кто ведёт подвижный образ жизни (бродячих охотников-собирателей, ряд подсечных земледельцев и морских народов Юго-Восточной Азии, мигрирующие группы населения, такие, как цыгане, и т. д.). Расцвет кочевничества связан с периодом возникновения «кочевых империй» или «имперских конфедераций» (середина I тыс. до н. э. — сер. II тыс. н. э.). Эти империи возникали по соседству со сложившимися земледельческими цивилизациями и зависели от поступаемой оттуда продукции. В одних случаях кочевники вымогали подарки и дань на расстоянии (скифы, хунну, тюрки и др.). В других они подчиняли земледельцев и взимали дань (Золотая Орда). В третьих они завоевывали земледельцев и переселялись на их территорию, сливаясь с местным населением (авары, булгары и др.). Кроме того, вдоль маршрутов шёлкового пути проходившего также и по землям кочевников, возникали стационарные поселения с караван-сараями. Известны несколько крупных миграций так называемых «пастушеских» народов и позднее кочевников-скотоводов (индоевропейцы, гунны, авары, тюрки, кидани и половцы, монголы, калмыки и др.). В хуннское время были установлены прямые контакты между Китаем и Римом. Особенно важную роль сыграли монгольские завоевания. В результате сформировалась единая цепь международной торговли, технологических и культурных обменов. По-видимому, в результате этих процессов в Западную Европу попали порох, компас и книгопечатание. В некоторых работах этот период называют «средневековой глобализацией».  Вели́кий шёлковый путь — караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в древности и в Средние века. В первую очередь использовался для вывоза шёлка из Китая, с чем и связано его название. Путь был проложен во II веке до н. э., вёл из Сианя через Ланьчжоу в Дуньхуан, где раздваивался: северная дорога проходила через Турфан, далее пересекала Памир и шла в Фергану и казахские степи, южная — мимо озера Лобнор по южной окраине пустыни Такла-Макан через Яркенд и Памир (в южной части) вела в Бактрию, а оттуда — в Парфию, Индию и на Ближний Восток вплоть до Средиземного моря. Термин введён немецким географом Фердинандом фон Рихтгофеном в 1877 году. Шёлк был хотя и главным, но далеко не единственным товаром, который перевозился по трансконтинентальному пути. Из Центральной Азии вывозились хуттальские кони, весьма ценимые в Китае, военное снаряжение, золото и серебро, полудрагоценные камни и изделия из стекла, кожа и шерсть, ковры и хлопчатобумажные ткани, экзотические фрукты — арбузы и персики, курдючные овцы и охотничьи собаки, леопарды и львы. Из Китая караваны везли фарфор и металлическую посуду, лакированные изделия и косметику, чай и рис. В дорожных мешках купцов можно было найти слоновые бивни, носорожьи рога, черепаховые панцири, пряности и многое другое. Великий шёлковый путь сыграл большую роль в развитии экономических и культурных связей народов Кавказа, Передней Азии, Средней Азии и Китая, он, например, служил проводником распространения технологий и инноваций, в том числе в искусстве (танцы, музыка, изобразительное искусство, архитектура), религии (христианство, буддизм, ислам, манихейство), технологии (само производство шёлка, а также пороха, бумаги и т. п.). При этом почти все технологии (за исключением, пожалуй, колесницы в древнейшие времена) распространялись из Китая на запад, а не в противоположном направлении четыре великих изобретения бумага, компас, порох, книгопечатания. Борьба крестовыми походами. Причины крестовых походов Главной причиной крестовых походов было отвоевание гроба Господня Святой земли, которая находилась в руках «неверных», то есть мусульман. В VII веке территории Ближнего Востока вместе с Иерусалимом попали в руки арабов. Во второй половине XI века, когда начинаются крестовые походы, арабов в этом регионе сменили турки-сельджуки, которые также имели мусульманское вероисповедание. Крестоносцы практиковали массовые казни плененных мусульман. Так, например, король Англии Ричард по прозвищу «Львиное сердце» велел казнить более 2000 последователей ислама, которые попали к нему в руки после захвата города Акра. Все, кто мог, бежали с земель, захваченных «воинством Христовым». Беженцы образовали целые колонии в Дамаске и Алеппо. Остававшихся крестоносцы обложили высокими налогами. Тех, ко не мог их выплачивать, они подвергали различным экзекуциям, вплоть до смертной казни. Европейские воины оскверняли исламские святыни. Например, в мечети Аль-Акса рыцари-тамплиеры устроили конюшню. Они разрушали мечети к мусульманские кладбища. Первый крестовый поход, 1096–1099 гг. Главная цель крестовых походов – освобождение гроба Господня – была достигнута. В результате на территории Палестины и прилегающих землях Ливана и Сирии было создано несколько государств, которые получили название государства крестоносцев на Востоке. Главную роль играло Иерусалимское королевство, первым правителем которого стал Балдуин Бульонский. Это государство должно было воплощать в себе идею христианского господства в Иерусалиме и над всеми святынями в Палестине, но Иерусалимское королевство оказалось не единственным, существовали и другие государства: графство Триполи, княжество Антиохия, графство Эдесское. На этих землях европейские рыцари насаждали те же порядки, которым они привыкли следовать во Франции, Германии, Великобритании. Там существовала такая же система социальной иерархии, как и в европейском средневековом обществе. Второй крестовый поход, 1147–1149 гг. Все это стало поводом очередных настроений в Европе, связанных с идеей крестовых походов. В 1147–1149 гг. французский король Людовик VII и германский император Конрад III отправились во Второй крестовый поход. Этот поход оказался неудачным. Германская армия была разбита турками, а французская безрезультатно осаждала Дамаск. В результате подобные крестовые походы превращались лишь в декларацию о намерениях, чем в реальные действия. После Второго крестового похода в мусульманском мире происходит очень важное событие: на территории Египта было создано новое мощное государство, правитель которого, Саладин, мог создать огромную боеспособную армию и перейти в контрнаступление. В результате ему удалось отвоевать у крестоносцев Иерусалим. Третий крестовый поход, 1189–1192 гг. Через 2 года после захвата Иерусалима войсками Саладина, в 1189 году, начался Третий крестовый поход. Британские войска возглавлял король Ричард I Львиное Сердце, германские войска возглавлял Фридрих I Барбаросса, а французские – король Филипп II Август. Но этот поход не увенчался успехом. Поход завершился в 1192 году со скромными результатами. Четвертый крестовый поход, 1202–1204 гг. В 1212 году состоялся так называемый Крестовый поход детей, экспедиция под предводительством юного провидца по имени Стефан, который вдохнул во французских и немецких детей веру в то, что с его помощью, как бедные и преданные слуги Господа, они смогут вернуть христианству Иерусалим. Дети отправились на юг Европы, но многие из них не достигли даже берегов Средиземного моря, а погибли в пути. Некоторые историки считают, что Крестовый поход детей был провокацией, устроенной работорговцами с целью продать участников похода в рабство.  Крестовый поход детей Крестовый поход детейВ мае 1212 года, когда немецкое народное войско прошло через Кёльн, в его рядах насчитывалось около двадцати пяти тысяч детей и подростков, направляющихся в Италию, чтобы оттуда морем достигнуть Палестины. В хрониках XIII века более пятидесяти раз упоминается этот поход, который получил название «крестового похода детей». Последние крестовые походы Силы у европейцев были на исходе. В XIII веке было предпринято еще несколько крестовых походов, известных как крестовые походы с Пятого по Восьмой. Все они заканчивались неудачно. Во время Шестого крестового похода, который проходил в 1228–1229 гг. германскому императору Фридриху II Штауфену удалось вновь вернуть Иерусалим. Но в 1244 году город вновь перешел в руки мусульман. Во время Седьмого крестового похода французский король вместе со своей свитой попал в плен к мусульманам. Пришлось заплатить огромный выкуп и отдать земли, которые ему принадлежали на Ближнем Востоке. Подробнее: https://100ballov.kz/mod/page/view.php?id=2515 «Степная демократия» не являлась демократией в нашем понимании, уровень произвола центральных властей в нем был настолько мал, что условно данную систему можно сравнивать с конституционной монархией, где власть монарха слаба, а местное самоуправление очень сильное. В общем «Степную демократию» можно охарактеризовать как ограниченную монархию с высоким уровнем местного самоуправления, где хан был больше символом и военачальником в эпоху войн, чем деспотом и тираном. Периодизация истории — особого рода систематизация, которая заключается в условном делении исторического процесса на определённые хронологические периоды. Эти периоды имеют те или иные отличительные особенности, которые определяются в зависимости от избранного основания (критерия) периодизации. Для периодизации могут избираться самые разные основания: от смены типа мышления до смены способов коммуникации и экологических трансформаций. Древний мир История древнего мира изучает существование древнейших цивилизаций (Древний Восток, Древняя Греция, Древний Рим) с момента возникновения до V века н.э. Концом эпохи Древнего мира традиционно считается год падения Западной Римской империи (476 г.). При существенных различиях в типах государственного устройства (от восточной деспотии до полисного строя) в большинстве древних обществ господствовало рабовладение. Средние века История средних веков затрагивает период с V по XVI век. Концом европейского средневековья считается начало Нидерландской буржуазной революции (1566 г.). Средневековое европейское общество существовало в условиях феодализма. Сам термин «Средние века» впервые использовал итальянский гуманист Ф. Бьондо для обозначения периода между Античностью и Ренессансом. Европейское средневековье делится на Раннее (V – X вв.) высокое (XI – XIII вв.) и позднее (XIV-XVIвека) |