|

|

Лачин Электроника. Электроника рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия ля студентов высших технических учебных заведений РостовнаДону Феникс 2001 Рецензенты

Б i

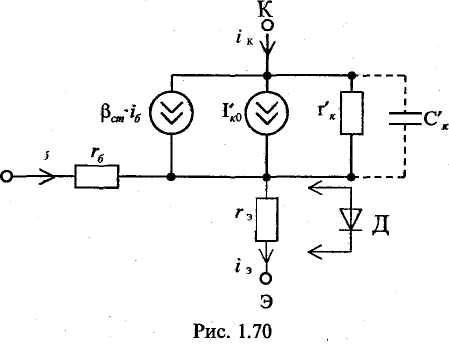

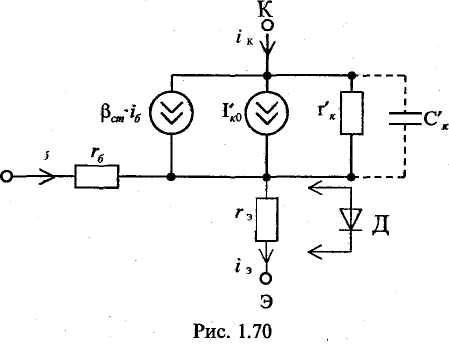

Иногда вместо резистора гэвключают идеальный диод Д, который во включенном состоянии заменяют закорот-кой, а в выключенном — разрывом. Иногда вместо резистора гэвключают идеальный диод Д, который во включенном состоянии заменяют закорот-кой, а в выключенном — разрывом.

Емкость С'к, которую иногда включают в схему при ее анализе на переменном токе, отражает факт влияния на ток коллектора переменной составляющей напряжения между коллектором и эмиттером.

В первом приближении

где Ск — барьерная емкость коллекторного перехода.

Остальные элементы эквивалентной схемы соответствуют уже полученному выражению iK= βст• iб + I`ко +uкэ 1/r'к

Подобные эквивалентные схемы рекомендуется использовать в учебных целях и при простых приближенных расчетах.

Профессиональные расчеты транзисторных схем рекомендуется выполнять с помощью моделирующих программ, использующих современные математические модели транзисторов.

1.2.4. Анализ схем с транзисторами

Хотя практический анализ электронных схем рекомендуется выполнять на ЭВМ, для лучшего уяснения принципов работы схем с транзисторами и для проведения прикидочных расчетов следует ознакомиться с графическим анализом схем, а также с анализом схем на основе простейших эквивалентных схем транзистора.

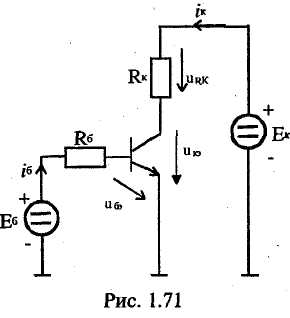

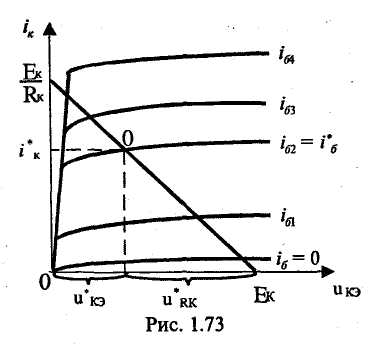

Графический анализ схем с транзисторами. При анализе схем с транзисторами графическим способом используется тот же подход, что и при анализе диодных схем. Применяются линии нагрузки. Но теперь для анализа схемы используют две линии нагрузки — для входной и выходной цепей.

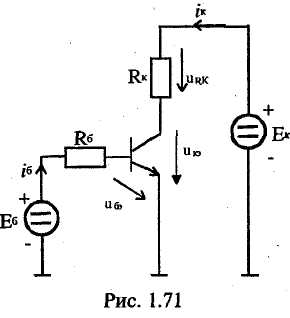

Обратимся к рис. 1.71. Уравнение линии нагрузки для входной цепи имеет следующий вид: Еб= isR6+ ибэ. Линия нагрузки для выходной цепи описывается выражением Eк =iк • Rк + икэ.

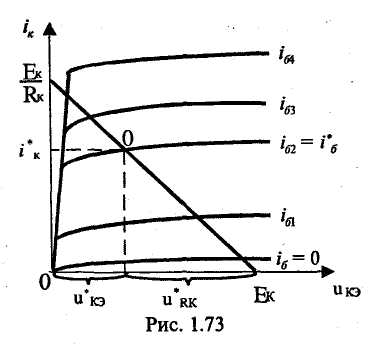

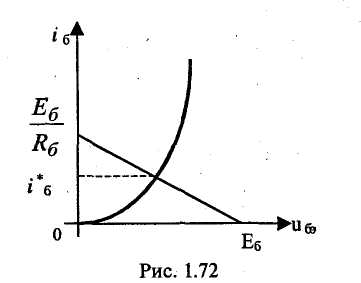

Построим линии нагрузки для входной (рис. 1.72) и выходной (рис. 1.73) цепей. При анализе напряжением «fo часто пренебрегают (если напряжение Ебдостаточно велико).

Вначале по входной характеристике (часто используют характеристику для икэ= 5В) определяют искомый ток базы iб, а затем по выходной характеристике, соответствующей этому току, определяют искомый ток коллектора iK, искомое напряжение между коллектором и эмиттером икэ и искомое напряжение иRK на резисторе RK. Найденную точку 0 называют начальной рабочей точкой.

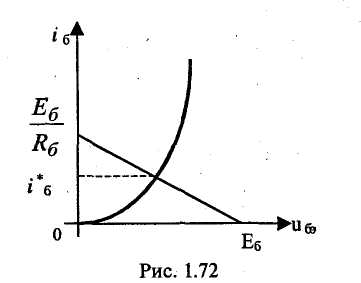

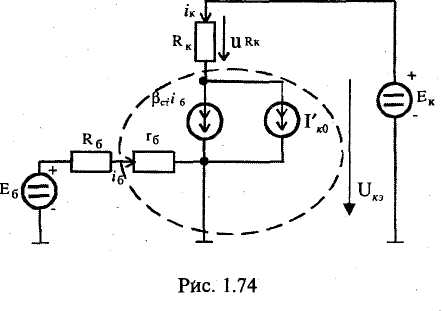

Анализ схем с использованием эквивалентных схем транзистора. Заменим транзистор в схеме на рис. 1.71 эквивалентной схемой. Получим схему, представленную на рис. 1.74 (при этом вместо диода в эквивалентной схеме используется закоротка).

И И з схемы на рис. 1.74 следует, что з схемы на рис. 1.74 следует, что

i6=Es/(R6+r6), iк=iб Bст+I`К0, Uкэ=Ек - iK RK.

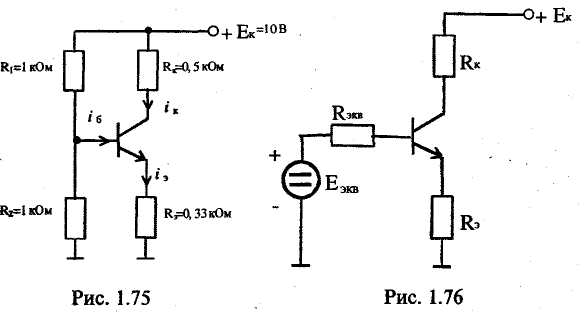

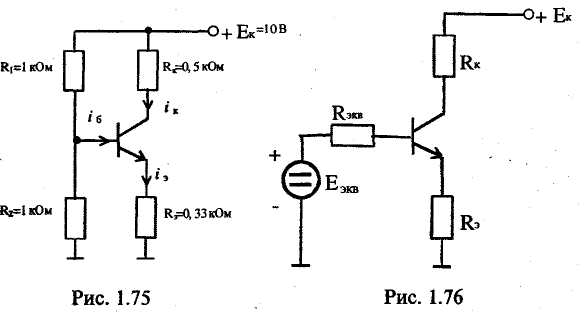

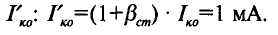

Рассмотрим более сложный пример (рис. 1.75). На схеме, как это принято в электронике, показан только один полюс источника напряжения Ек. Пусть βст= 99; гб= = 0,5 кОм; r`к= °°; 1ко= 0,01 мА. Определим iб.

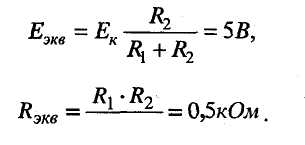

Вначале выполним преобразование схемы, используя теорему об эквивалентном генераторе. Получим схему на рис. 1.76. При этом

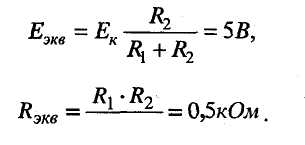

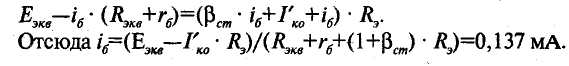

R\+R2 R\+R2Заменим транзистор его эквивалентной схемой и проведем анализ полученной схемы (рис. 1.77). В  начале определим. И  з схемы рис. 1.77 следует, что

1.2.5. Три схемы включения транзистора с ненулевым сопротивлением нагрузки

Транзисторы часто применяют для усиления переменных сигналов (которые при расчетах обычно считают синусоидальными), при этом в выходной цепи транзистора применяется нагрузка с ненулевым сопротивлением.

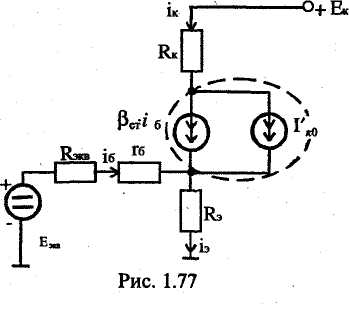

Во входной цепи, кроме источника постоянного напряжения, необходимого для обеспечения активного режима работы, также используют источник входного переменного напряжения. Изобразим три характерные схемы включения транзистора.

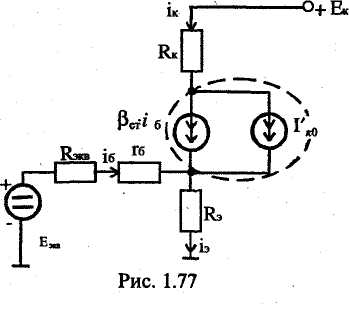

Схема с общей базой (ОБ) (рис. 1.78). Если сопротивление нагрузки достаточно велико, то амплитуда переменной составляющей напряжения ивыхзначительно больше амплитуды напряжения иех. Учитывая, что iвыx

iвx, можно утверждать, что схема не обеспечивает усиления тока, но усиливает напряжение. Входной ток такой схемы достаточно большой, а соответствующее входное сопротивление малое.

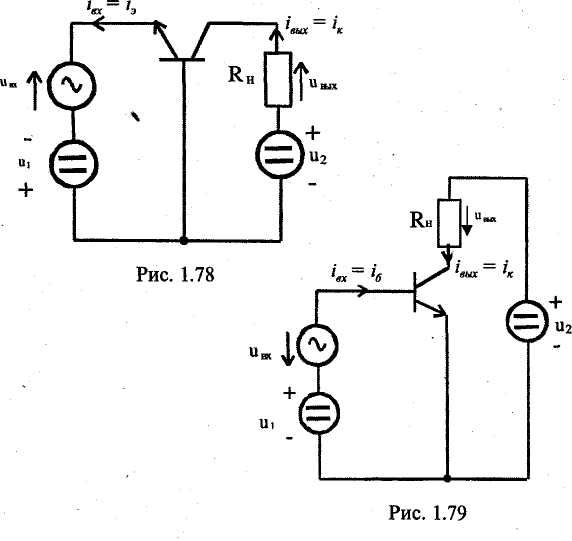

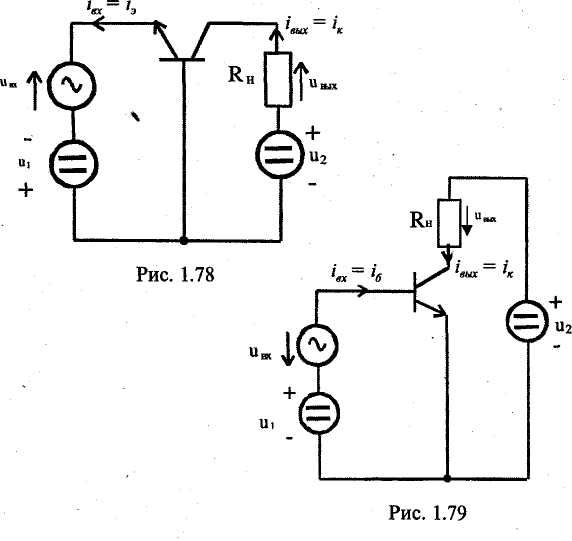

Схема с общим эмиттером (О Э) (рис. 1.79). Так как iвыx >> iвx а при достаточно большом сопротивлении RHам-

плитуда переменной составляющей напряжения ивыхзначительно больше амплитуды напряжения ивх, следовательно, схема обеспечивает усиление и тока, и напряжения.

Входной ток схемы достаточно мал, поэтому входное сопротивление больше, чем у схемы с общей базой.

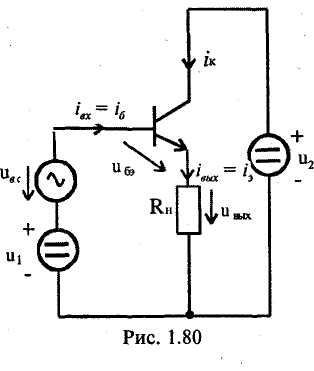

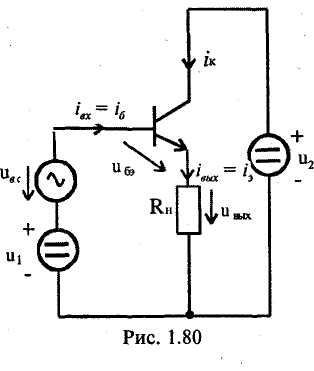

Схема с общим коллектором (ОК) (рис. 1.80). При определении переменных составляющих токов и напряжений источники постоянного напряжения и1и и2заменяют закоротками (закорачивают). После этого к коллектору оказываются подключенными и источник входного напряжения ивх, и сопротивление нагрузки. Отсюда и название — схема с общим коллектором.

Само напряжение ибэи особенно переменная составляющая этого напряжения достаточно малы, поэтому амплитуда переменной составляющей напряжения ивх примерно равна амплитуде переменной составляющей напряжения иеых. В соответствии с этим усилительные каскады, в которых транзисторы включены по схеме с общим коллектором, называют эмиттерными повторителями.

Учитывая также, что iвх« iвых, отмечают, что схема усиливает ток, но не усиливает напряжение.

Схема отличается повышенным входным сопротивлением, так как при увеличении входного напряжения уве-

личению входного тока препятствует увеличение как напряжения и6э, так и напряжения ивых.

На практике наиболее часто используется схема с общим эмиттером.

1.2.6. h-параметры транзистора

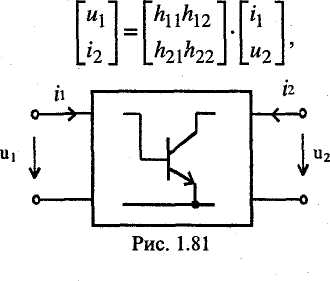

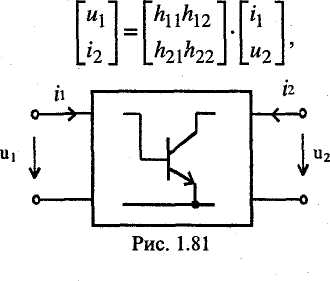

При определении переменных составляющих токов и напряжений (т. е. при анализе на переменном токе) и при условии, что транзистор работает в активном режиме, его часто представляют в виде линейного четырехполюсника (рис. 1.81). В четырехполюснике условно изображен транзистор, включенный по схеме с общим эмиттером.

Для разных схем включения транзистора токи и напряжения этого-четырехполюсника обозначают различные токи и напряжения транзистора. Например, для схемы с общим эмиттером эти токи и напряжения следующие:

i1, — переменная составляющая тока базы;

и1 — переменная составляющая напряжения между базой и эмиттером;

i2 — переменная составляющая тока коллектора;

иг— переменная составляющая напряжения между коллектором и эмиттером.

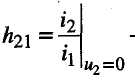

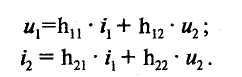

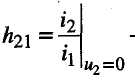

Транзистор удобно описывать, используя так называемые h-параметры. При этом

т . е. . е.

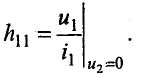

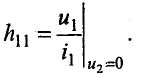

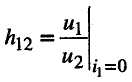

Коэффициенты hij определяют опытным путем. Например, h11 определяют, устанавливая иг=0 (режим короткого замыкания на выходе). При этом

и, замыкания на выходе). При этом /*n = .

Как легко заметить, коэффициент h11 представляет собой входное сопротивление транзистора для переменного сигнала.. Как легко заметить, коэффициент h11 представляет собой входное сопротивление транзистора для переменного сигнала..

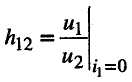

Аналогично

-коэффициент обратной связи по напряжению.

Режим работы при i 1=0 называют холостым ходом на входе. Далее  -коэффициент передачи тока,  Параметры, соответствующие схеме с общим эмиттером, обозначают буквой «э», а схеме с общей базой — буквой «б». Можно показать, что  Для создания математической модели транзистора полный набор h-параметров часто не требуется.

1.2.7. Временные диаграммы токов

транзистора при его вхождении в активный режим работы и частотные (динамические) свойства

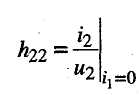

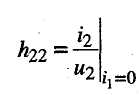

Для характеристики инерционных, динамических свойств транзистора изобразим указанные в заголовке временные диаграммы (рис. 1.82). При этом предполагается, что ток эмиттера изменяется скачкообразно.

Наличие задержки при изменении тока iк, характеризуемой временем задержки tз, объясняется тем, что электроны, инжектированные эмиттером, достигают коллектора спустя некоторое время. Плавное нарастание тока коллектора в течение так называемого времени нарастания tнобъясняется хаотичностью движения электронов и их различной средней скоростью.

Непосредственно после начала протекания тока iэток iбдостаточно велик, что объясняется накоплением зарядов в базе транзистора. После накопления этих зарядов ток базы принимает значение, соответствующее коэффициенту βст.

Обратимся к режиму работы транзистора, характерному тем, что имеется переменная составляющая тока базы малой амплитуды. Для анализа таких режимов и раньше (при ручных расчетах) и теперь (при использовании математического моделирования) широко используют комплексный (символический) метод. Обратимся к этому методу.

Пусть Iб— комплексное действующее значение (комплекс действующего значения) переменной составляющей тока базы, а Iк — комплексное действующее значение переменной составляющей тока коллектора. Введем в рассмотрение комплексный коэффициент передачи базового тока β. По определению β =Iк/Iб

На коэффициент β оказывают влияние многие факторы, и в первую очередь частота сигнала и емкости p-n-переходов транзистора.

Раньше, при ручных расчетах, частотные свойства транзистора учитывали, включая в соответствующие эквивалентные схемы источник тока, управляемый током и

характеризуемый комплексным коэффициентом β. При этом обычно использовали несложные формулы, описывающие зависимость коэффициента β от частоты.

Часто в одну и ту же эквивалентную схему включали и указанный управляемый источник, и некоторые емкости (например, барьерные емкости переходов).

При современном машинном анализе электронных схем используют универсальные математические модели транзисторов, правильно моделирующие самые различные режимы. В таких моделях используют управляемые источники с вещественными, а не комплексными коэффициентами B. При этом полное отражение частотных свойств

транзистора достигается включением в его математическую модель дополнительных элементов, в частности диффузионных емкостей. Изложенное очень полезно осознать как пример того, насколько сильно развитие методов вычислений влияет на инженерные подходы при проектировании электронных схем.

Однако использование для представления коэффициента р комплексных чисел очень наглядно, так как позволяет оценить кроме амплитуды выходного сигнала его сдвиг по фазе по отношению к входному. Этот сдвиг возникает на высоких частотах. По-видимому, такое представление будет использоваться и в дальнейшем.

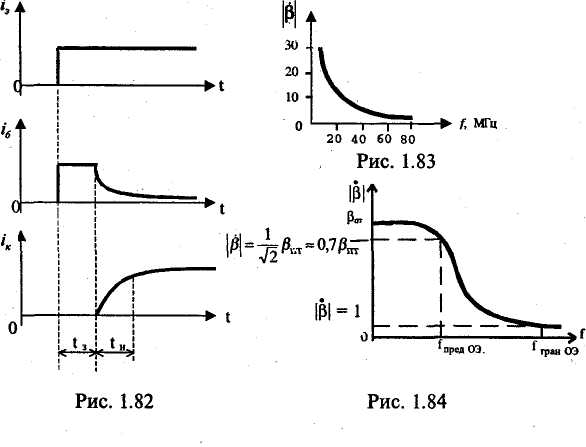

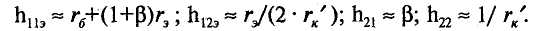

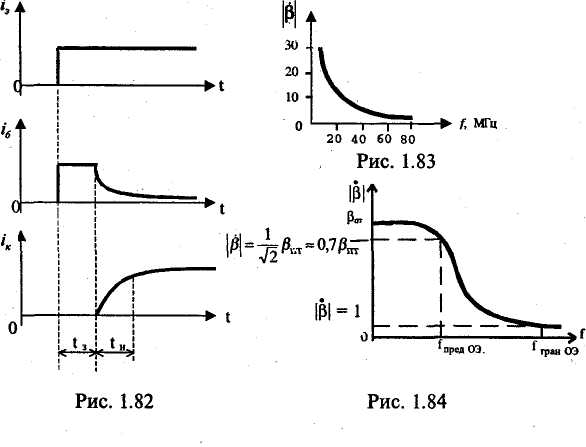

Кроме коэффициента β, в форме комплексных чисел представляют и другие параметры транзистора (а, r`ки т. д.). Изобразим график зависимости модуля |β| от частоты f для транзистора КТ603А (рис. 1.83) и дадим более детальный типичный график зависимости модуля |β| от

частоты (рис. 1.84). Значение коэффициента β на постоянном токе βпт имеет нулевую мнимую часть, поэтому βпт =|βпт|. На графиках fпред0Э— предельная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером (частота среза), а fгран0Э— граничная частота этого коэффициента (частота единичного усиления). В некоторых книгах в эти термины вкладывают другой смысл.

Для транзистора КТ603А fгран0Э — не менее 200 МГц, а на частоте 100 МГц выполняется условие |β| > 2.

1.2.8. Классификация и система обозначений

Система обозначений современных типов транзисторов приведена в [3] и установлена отраслевым стандартом ОСТ 11336.919-81. В основу системы обозначений положен буквенно-цифровой код.

Первый элемент (цифра или буква) обозначает исходный полупроводниковый материал, на основе которого изготовлен транзистор, второй элемент (буква) определяет подкласс (или группу) транзисторов, третий (цифра) — основные функциональные возможности транзистора, четвертый (число) — обозначает порядковый номер разработки технологического типа транзистора, пятый (буква) — условно определяет классификацию по параметрам транзисторов, изготовленных по единой технологии.

Для обозначения исходного материала используются следующие символы:

Г, или 1, — германий или его соединения;

К, или 2, — кремний или его соединения;

А, или 3, — соединения галлия (арсенид галлия);

И, или 4, — соединения индия.

Для обозначения подклассов используется одна из двух букв: Т — биполярные и П — полевые транзисторы.

Для обозначения наиболее характерных эксплуатационных признаков транзисторов применяются следующие цифры:

для транзисторов малой мощности (максимальная мощность, рассеиваемая транзистором, не более 0,3 Вт):

1 — с граничной частотой коэффициента передачи тока или максимальной рабочей частотой (далее граничной частотой) не более 3 МГц;

2-с граничной частотой 3...30 МГц;

3-с граничной частотой более 30 МГц;

для транзисторов средней мощности (0,3...1,5 Вт):

4— с граничной частотой не более 3 МГц;

5— с граничной частотой З...ЗО МГц;

6— с граничной частотой более 30 МГц;

для транзисторов большой мощности (более 1,5 Вт):

— с граничной частотой не более 3 МГц;

— с граничной частотой 3...30 МГц;

— с граничной частотой более 30 МГц.

Для обозначения порядкового номера разработки используют двузначное число от 01 до 99. Если порядковый номер разработки превышает число 99, то применяется трехзначное число от 101 до 999.

В качестве классификационной литеры применяются буквы русского алфавита (за исключением 3, О, Ч, Ы, Ш, Щ, Ю, Ь, Ъ, Э).

Стандарт предусматривает также введение в обозначение ряда дополнительных знаков. В качестве дополнительных элементов обозначения используют следующие символы:

цифры от 1 до 9 — для обозначения модернизаций транзистора, приводящих к изменению его конструкции или электрических параметров;

буква С — для обозначения наборов в общем корпусе (транзисторные сборки);

цифра, написанная через дефис, для бескорпусных транзисторов:

1—с гибкими выводами без кристаллодержателя;

2 — с гибкими выводами на кристаллодержателе;

3—с жесткими выводами без кристаллодержателя;

— с жесткими выводами на кристаллодержателе;

5— с контактными площадками без кристаллодержателя и без выводов;

6— с контактными площадками на кристаллодержателе, но без выводов.

|

|

|

Скачать 7.57 Mb.

Скачать 7.57 Mb.

з схемы на рис. 1.74 следует, что

з схемы на рис. 1.74 следует, что