|

|

Тепловозы 2ТЭМ 10М. I устройство тепловоза расположение оборудования

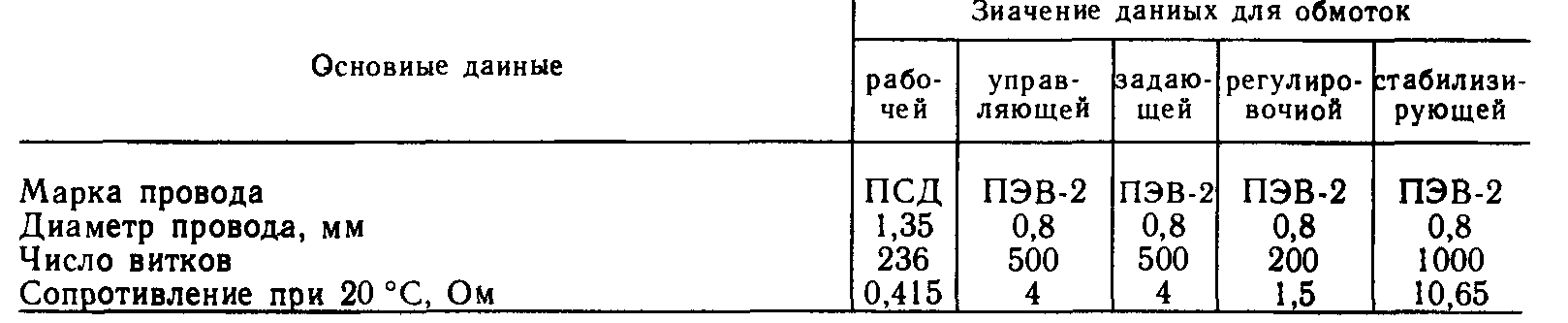

трансформатор постоянного напряжения. Трансформатор состоит из двух тороидальных сердечников, выполненных из железоникелевого сплава, на каждый из которых намотаны рабочие обмотки, соединенные между собой встречно. Управляющая обмотка намотана на оба сердечника. Обмотки, сердечники и арматура для крепления угольников, при помощи которых трансформатор устанавливается на тепловозе, залиты эпоксидным компаундом.

С 1984 г. взамен трансформаторов ТПН-ЗА на тепловозах устанавливают трансформаторы ТПН-61, которые по электрическим параметрам полностью идентичны ТПН-ЗА. Трансформатор ТПН-61 крепится через центральное отверстие с помощью болта или шпильки на металлической планке шириной 60 мм и толщиной не менее 5 мм и фиксируется за счет паза на установочной поверхности в литой оболочке трансформатора.

Таблица 18

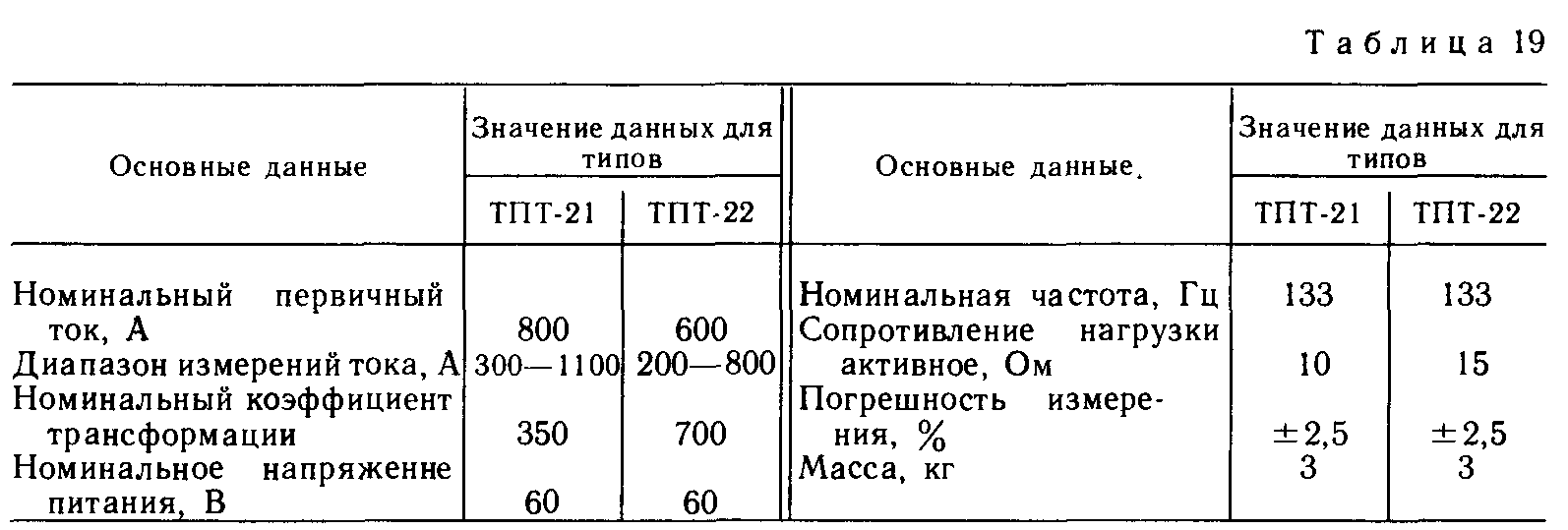

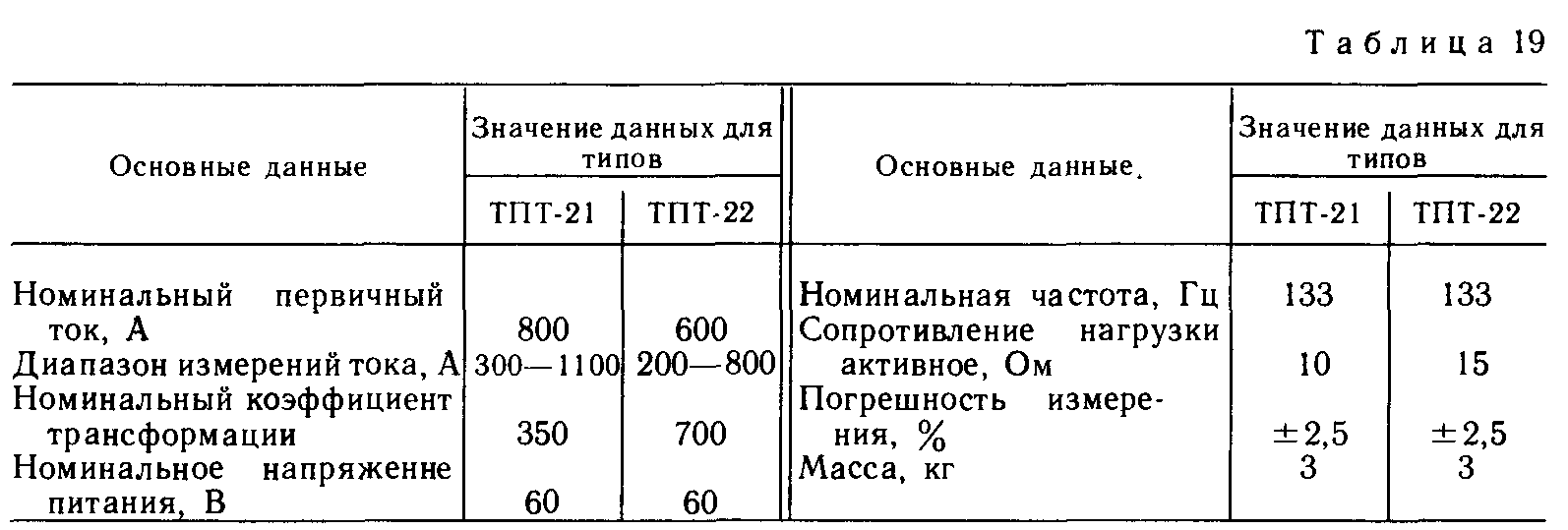

Трансформаторы типов ТПТ-21, ТПТ-22. Для измерения тока тяговых электродвигателей установлены трансформаторы, основные данные которых приведены в табл. 19.

Трансформатор ТПТ-21 измеряет ток одного тягового электродвигателя, а трансформатор ТПТ-22— двух электродвигателей. Трансформаторы выполнены без собственной первичной обмотки. Первичной или управляющей обмоткой служит один или два кабеля, пропускаемых через центральное отверстие трансформатора. Конструктивно трансформатор состоит из двух тороидальных сердечников, изготовленных из пермаллоя. На каждом из сердечников, которые соединены между собой встречно, намотана рабочая обмотка. Для снижения влияния помех, создаваемых посторонними сильно- точными проводами и стальными массами на измерение трансформатором постоянного тока, каждая рабочая обмотка состоит из секций, электрически соединенных параллельно.

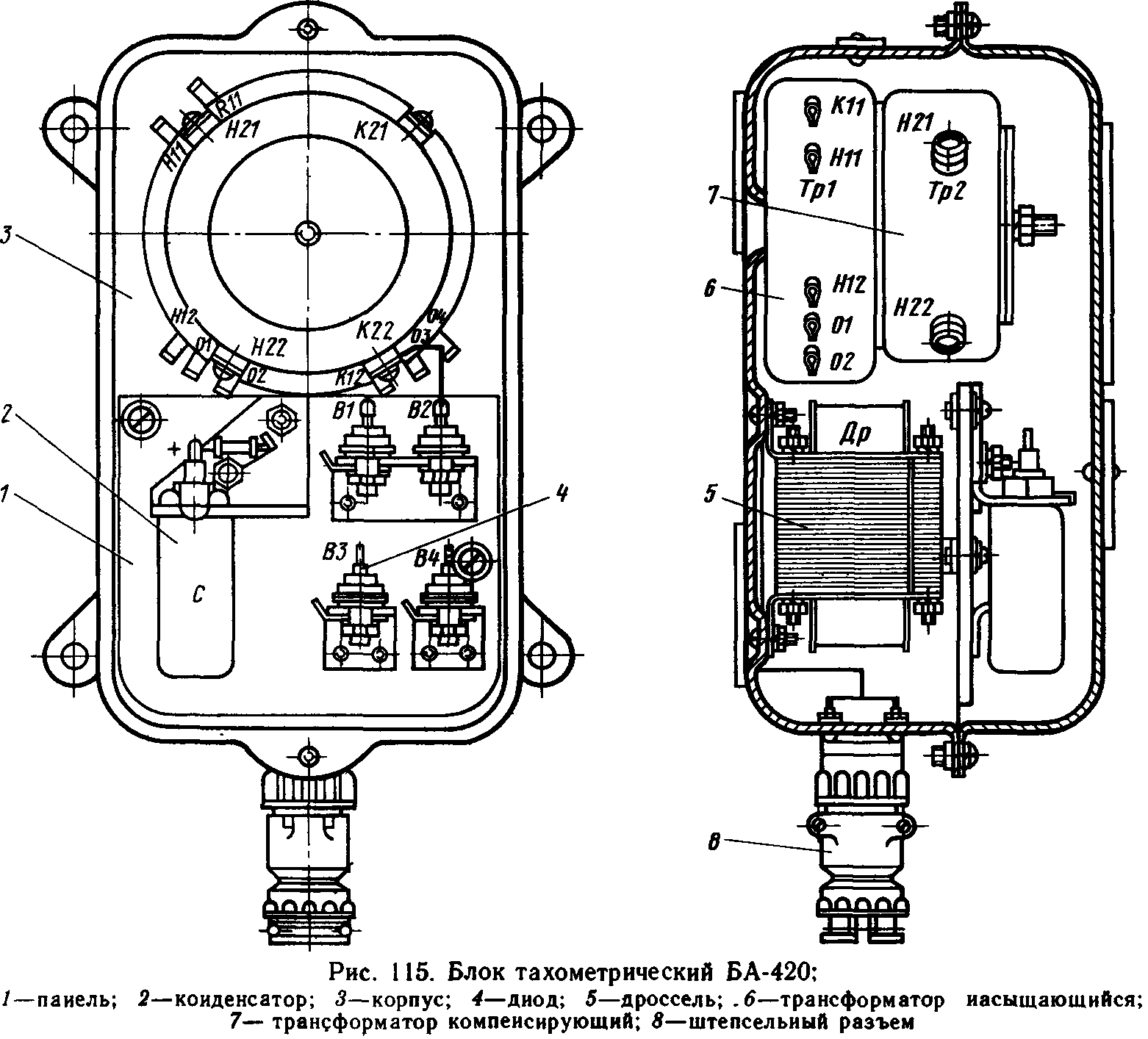

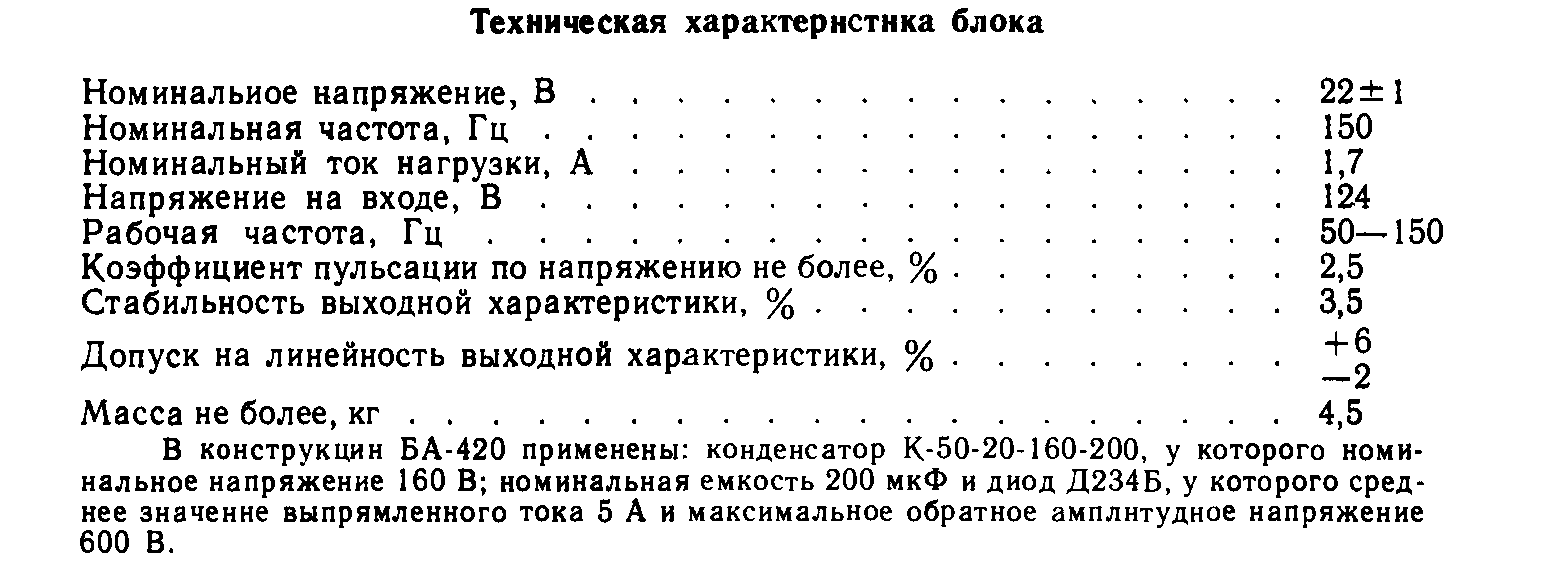

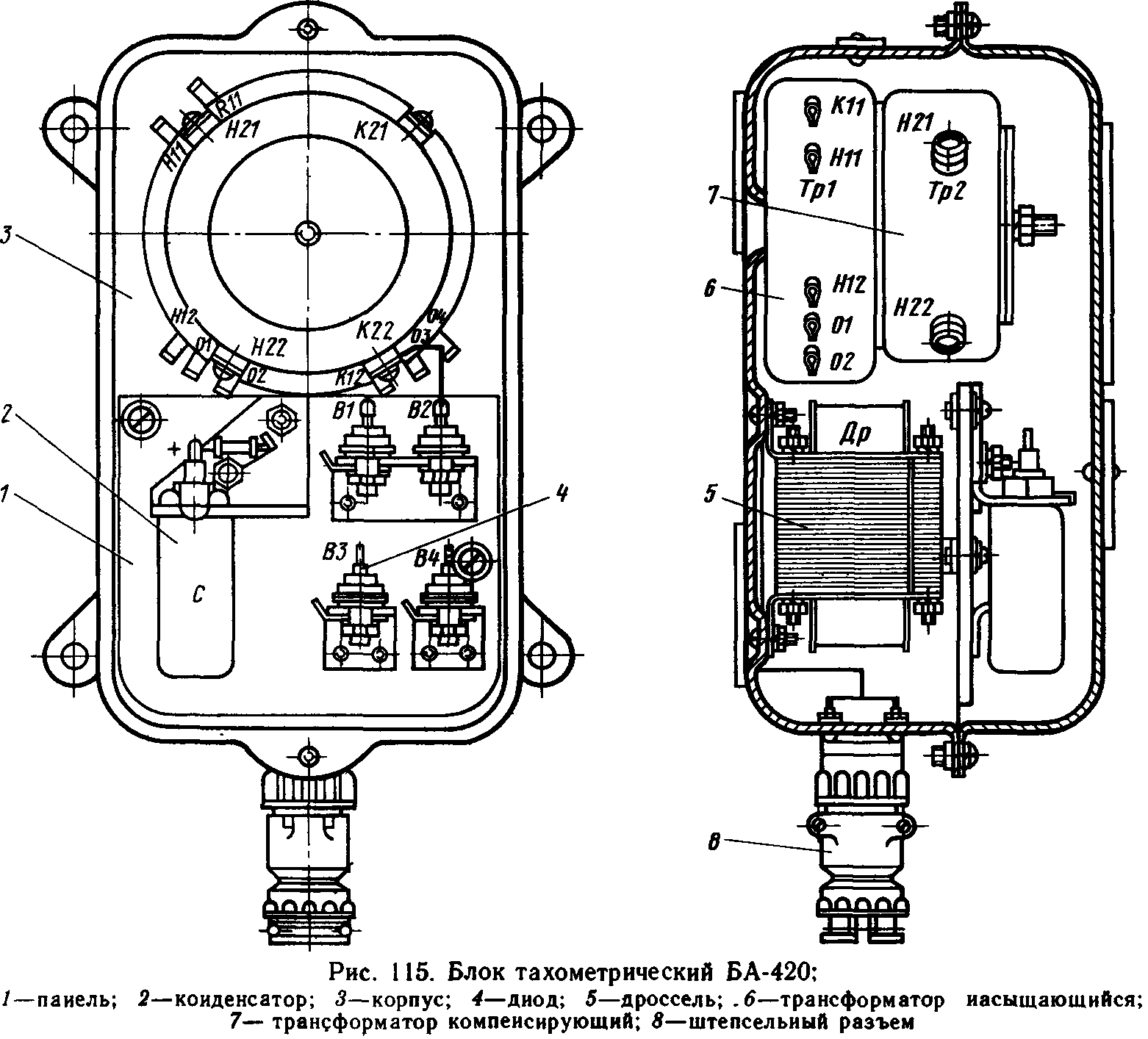

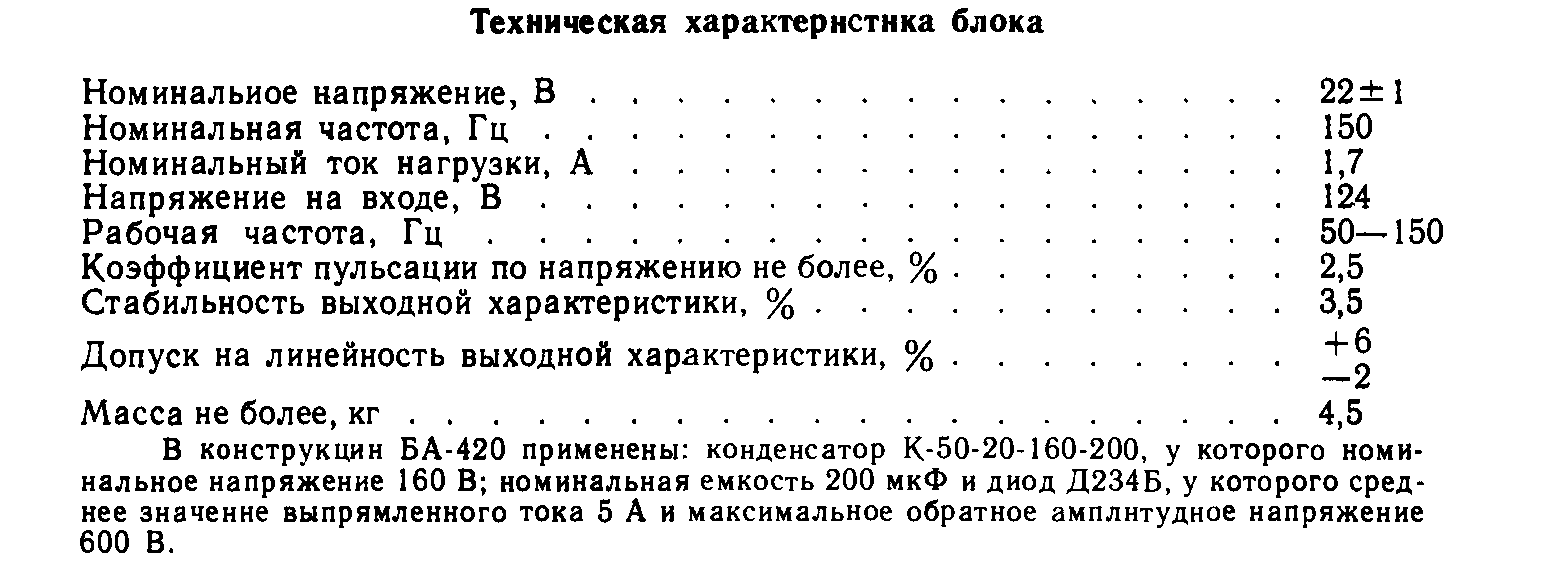

Блок тахометрический БА-420. Задание мощности генератора в зависимости от позиций контроллера машиниста обеспечивается посредством бесконтактного тахометрического блока типа БА-420, питающего задающую обмотку амплистата. Ток задающей обмотки амплистата регулируется пропорционально частоте синхронного подвозбудителя, т. е. частоте вращения вала дизеля. Детали блока (рис. 115) размещены в металлическом корпусе 3. Насыщающийся трансформатор 6 выполнен на тороидальном сердечнике из пермаллоя. Обмотки трансформаторов залиты компаундом на основе эпоксидной смолы. Выпрямительный мост составлен из четырех кремниевых диодов 4, закрепленных на алюминиевых радиаторах. Сглаживающий фильтр включает дроссель 5 на образном сердечнике с воздушным зазором и конденсатор 2. Конденсатор и диоды смонтированы на изоляционной панели /.

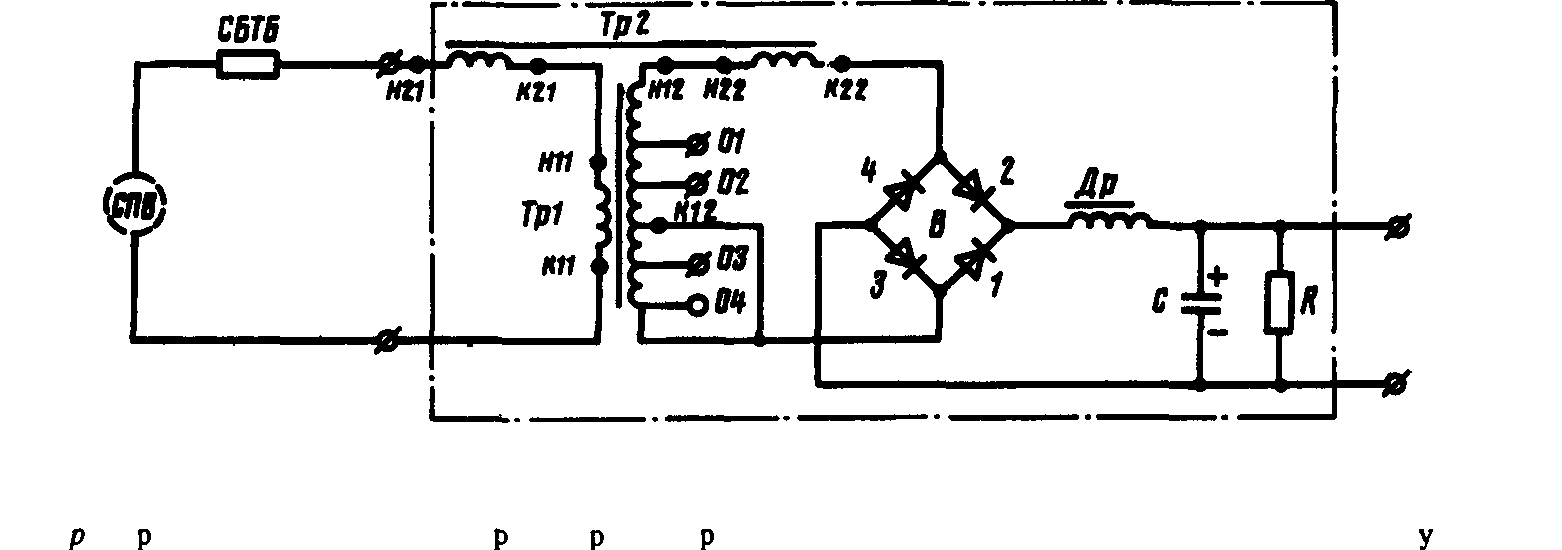

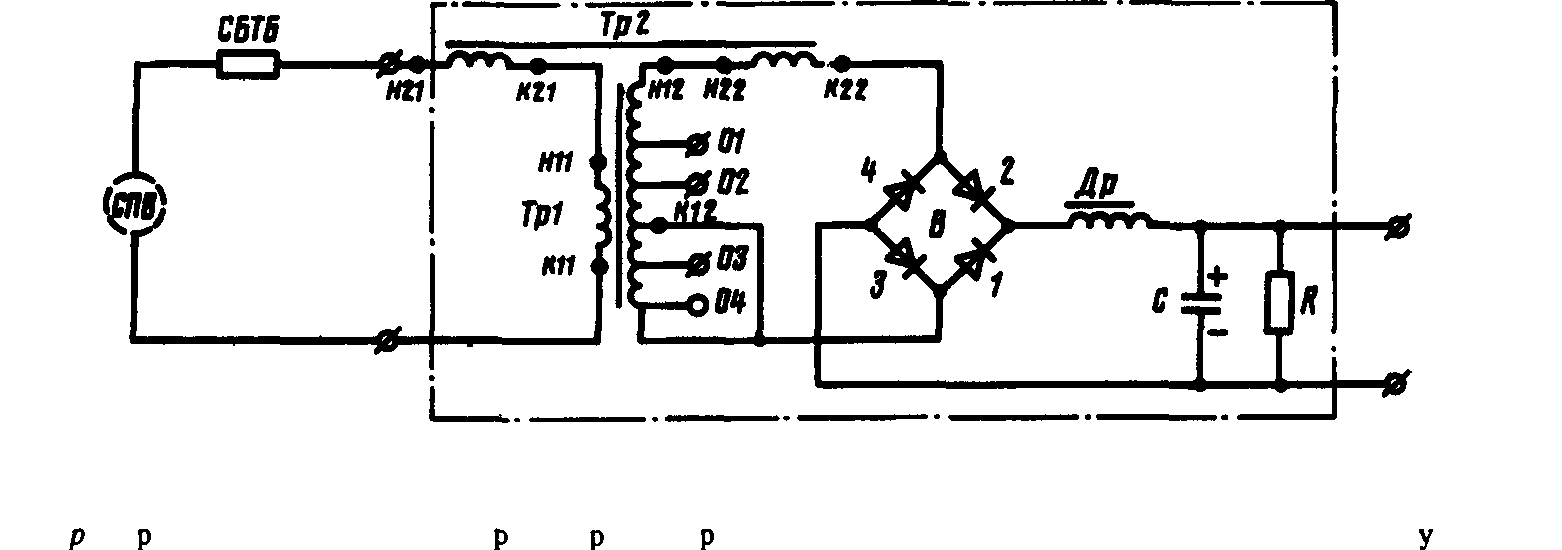

Входное напряжение от синхронного подвозбудителя (рис. 116) через резистор СБТБ подается на последовательно включенные первичные обмотки насыщающегося и компенсирующего трансформаторов ТР1 и ТР2. Частота питающего напряжения пропорциональна частоте вращения вала дизеля. В первый полупериод входное напряжение насыщает сердечник ТР1. После этого изменение индукции в нем определяется изменением намагничивающего тока в первичной обмотке ТР1. В последующий полупериод, когда входное напряжение меняет знак, сердечник трансформатора ТР1 выходит из зоны насыщения и начинает перемагничиваться. При этом скорость изменения индукции в сердечнике определяется мгновенным значением приложенного напряжения и практически не зависит от намагничивающего тока до момента насыщения сердечника.

Поскольку в течение каждого полупериода питающего напряжения индукция в сердечнике меняется примерно на величину 2BS (Bs— индукция насыщения), то можно считать, что среднее значение напряжения на

вторичной обмотке ТР1 зависит только от частоты и не зависит от напряжения питания. Однако изменение индукции сердечника после его насыщения, обусловленное неидеальностью петли гистерезиса, вносит погрешность в измерение частоты. Поэтому для повышения точности измерения частоты применен компенсирующий трансформатор ТР2, у которого по первичной обмотке протекает намагничивающий ток трансформатора ТР1, а вторичная обмотка включена встречно со вторичной обмоткой ТР1 и ее э. д. с. ком-

Рис. 116. Электрическая схема тахометрического блока и его включения:

ТР2—компенсирующий трансформатор; ТР1—насыщающийся трансформатор; В—выпрямитель; Др—дроссель; С—конденсатор; R—резистор; СБТБ—балластный резистор; СПВ—подвозбудитель

пенсирует ту часть э. д. с. вторичной обмотки ТР1, которая обусловлена изменением намагничивающего тока при насыщении сердечника, выходное напряжение трансформаторов ТР1 и ТР2 выпрямляется диодами 1, 2, 3, 4 а сглаживается фильтром (дроссель Др и конденсатор С). Выходной ток блока настраивается резисторами в цепи задающей обмотки амплистата.

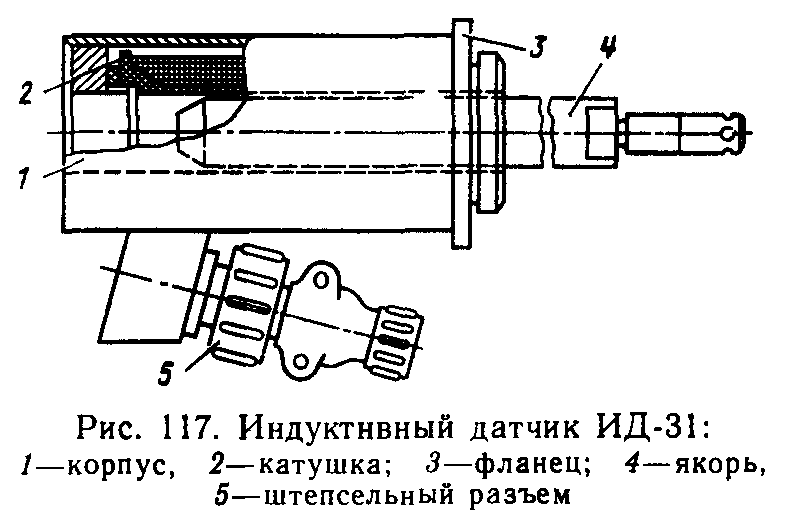

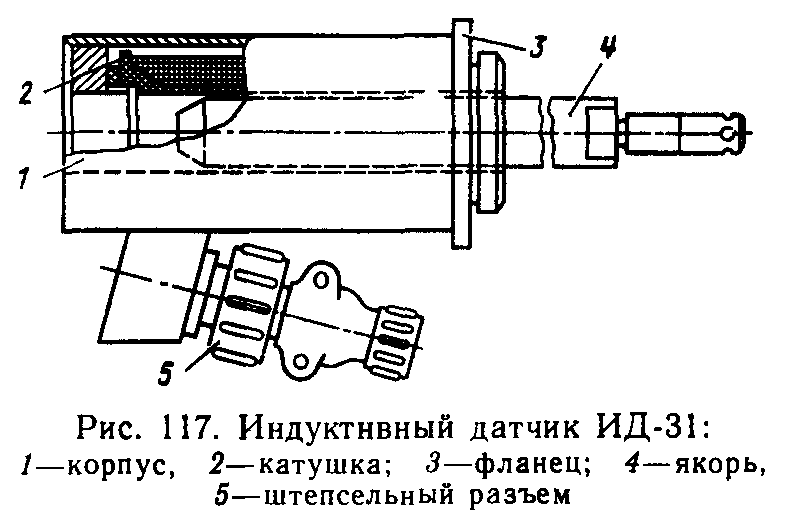

Индуктивный датчик ИД-31. Катушка, магнитопровод и штепсельный разъем 5 индуктивного датчика (рис. 117) залиты эпоксидным компаундом и представляют собой единый неразъемный узел. Якорь датчика сочленяется со штоком серводвигателя регулятора мощности. Датчик — это электрический преобразователь, в котором линейное перемещение якоря вызывает изменение значения индуктивного сопротивления катушки. Максимальный сигнал датчика соответствует положению якоря, выдвинутому за корпус, а минимальный — максимально вдвинутому положению. При увеличении нагрузки поршень серводвигателя перемещается и вдвигает якорь в катушку индуктивного датчика, за счет чего уменьшается ток в цепи регулировочной обмотки амплистата. При изменении частоты вращения вала дизеля меняется напряжение и частота питания индуктивного датчика. Однако в связи с тем что индуктивное сопротивление катушки намного больше активного, ток в регулировочной обмотке амплистата не зависит от позиции контроллера, а зависит от положения якоря в катушке. Напряжение датчика 10 В; частота питающего напряжения 133 Гц; ход якоря при изменении сопротивления от минимального до максимального 65 мм; минимальное полное сопротивление катушки (не более) 5,5 Ом; максимальное полное сопротивление катушки (не менее) 70 Ом; ток продолжительный 1,4 А.

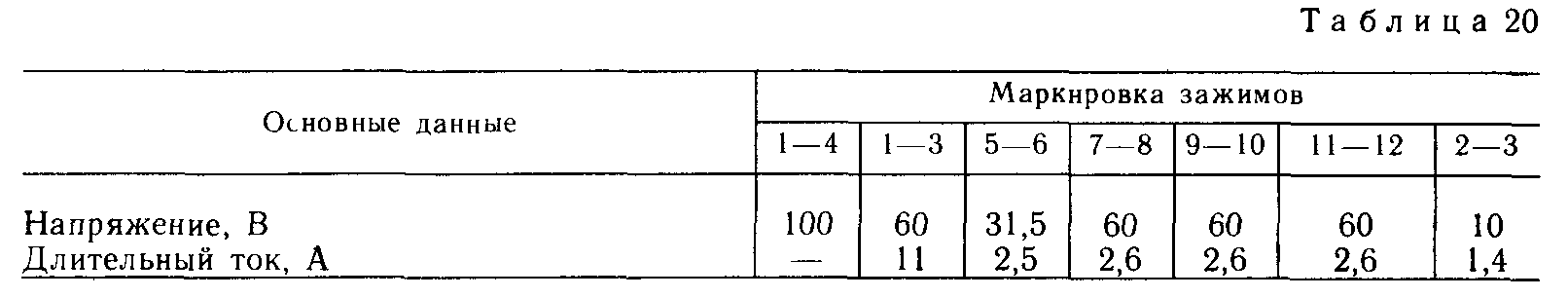

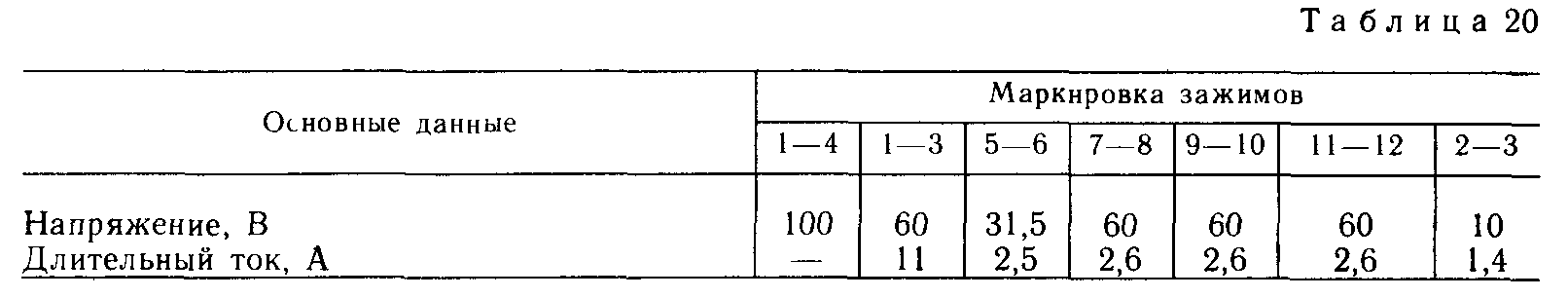

Трансформатор распределительный ТР-23. От трансформатора получают питание рабочие обмотки трансформаторов постоянного тока и напряжения, а также амплистат возбуждения и индуктивный датчик. Трансформатор имеет тороидальный ленточный сердечник из холоднокатаной стали толщиной ленты 0,35 мм. Активная площадь сечения сердечника 12 см2. Концы обмоток подпаяны к выводам на изоляционной плате. Сердечник, обмотки и плата залиты эпоксидным компаундом. Основные данные трансформатора прл работе на частоте 133 Гц приведены в табл. 20. Трансформатор распределительный ТР-23. От трансформатора получают питание рабочие обмотки трансформаторов постоянного тока и напряжения, а также амплистат возбуждения и индуктивный датчик. Трансформатор имеет тороидальный ленточный сердечник из холоднокатаной стали толщиной ленты 0,35 мм. Активная площадь сечения сердечника 12 см2. Концы обмоток подпаяны к выводам на изоляционной плате. Сердечник, обмотки и плата залиты эпоксидным компаундом. Основные данные трансформатора прл работе на частоте 133 Гц приведены в табл. 20.

Допуск на значение вторичного напряжения ±2,5% при номинальном первичном напряжении и номинальной нагрузке.

Трансформатор стабилизирующий ТС-2. Стабилизирующий транс-

форматор увеличивает постоянную времени системы регулирования электропередачи тепловоза и предназначен для стабилизации режима электропередачи Трансформатор улучшает динамические характеристики схемы и работает в переходных режимах. Магнитопровод трансформатора набран из П-образных пластин (сердечник) и полос (ярмо) электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Активная площадь сечения стали 45 см2.

Конструкция трансформатора обеспечивает возможность регулировки воздушного зазора между ярмом и сердечником с помощью немагнитных прокладок. На магнитопроводе расположены катушки, выводы которых размещены на изоляционных панелях. Технические данные трансформатора приведены в табл. 21.

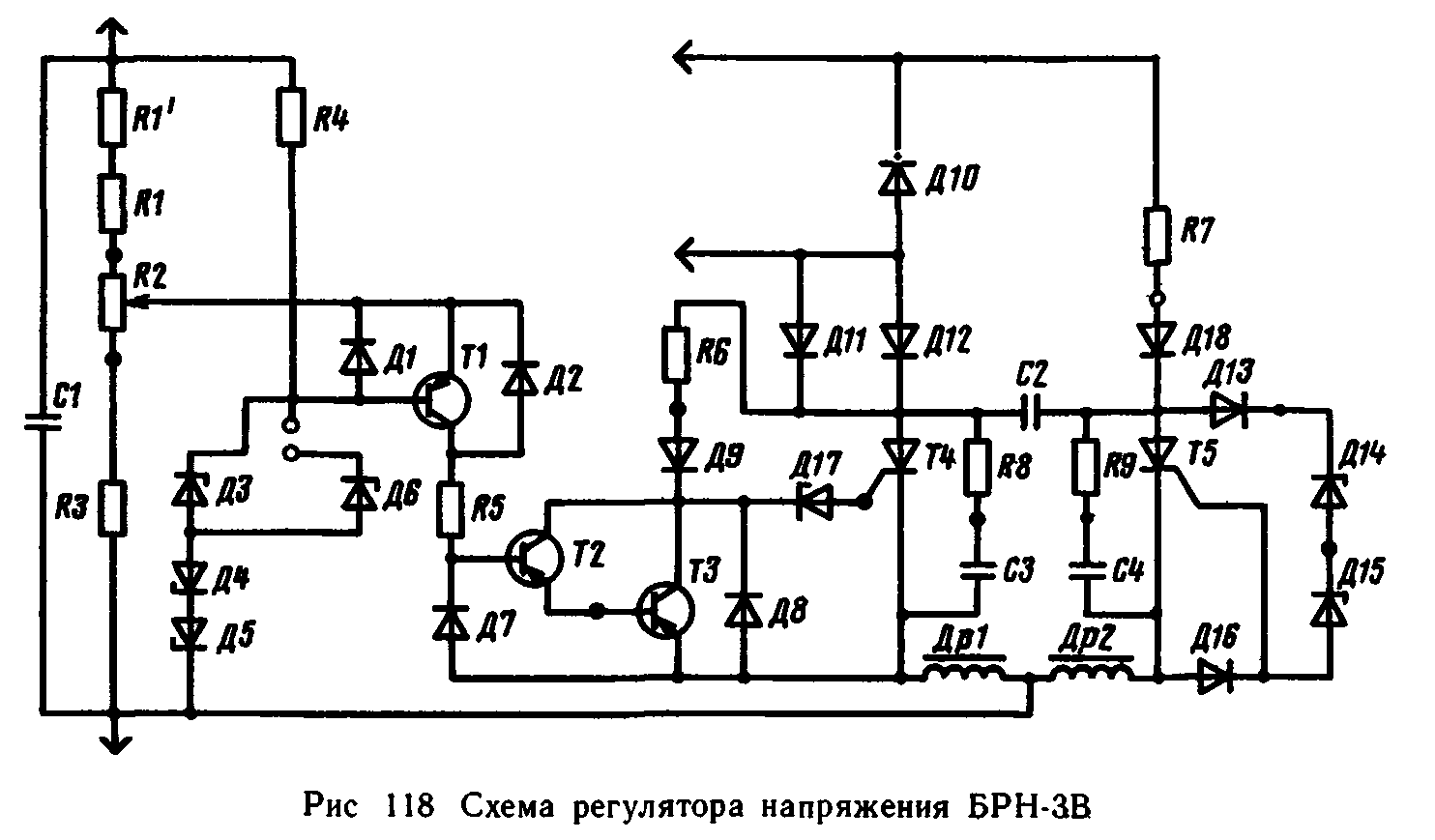

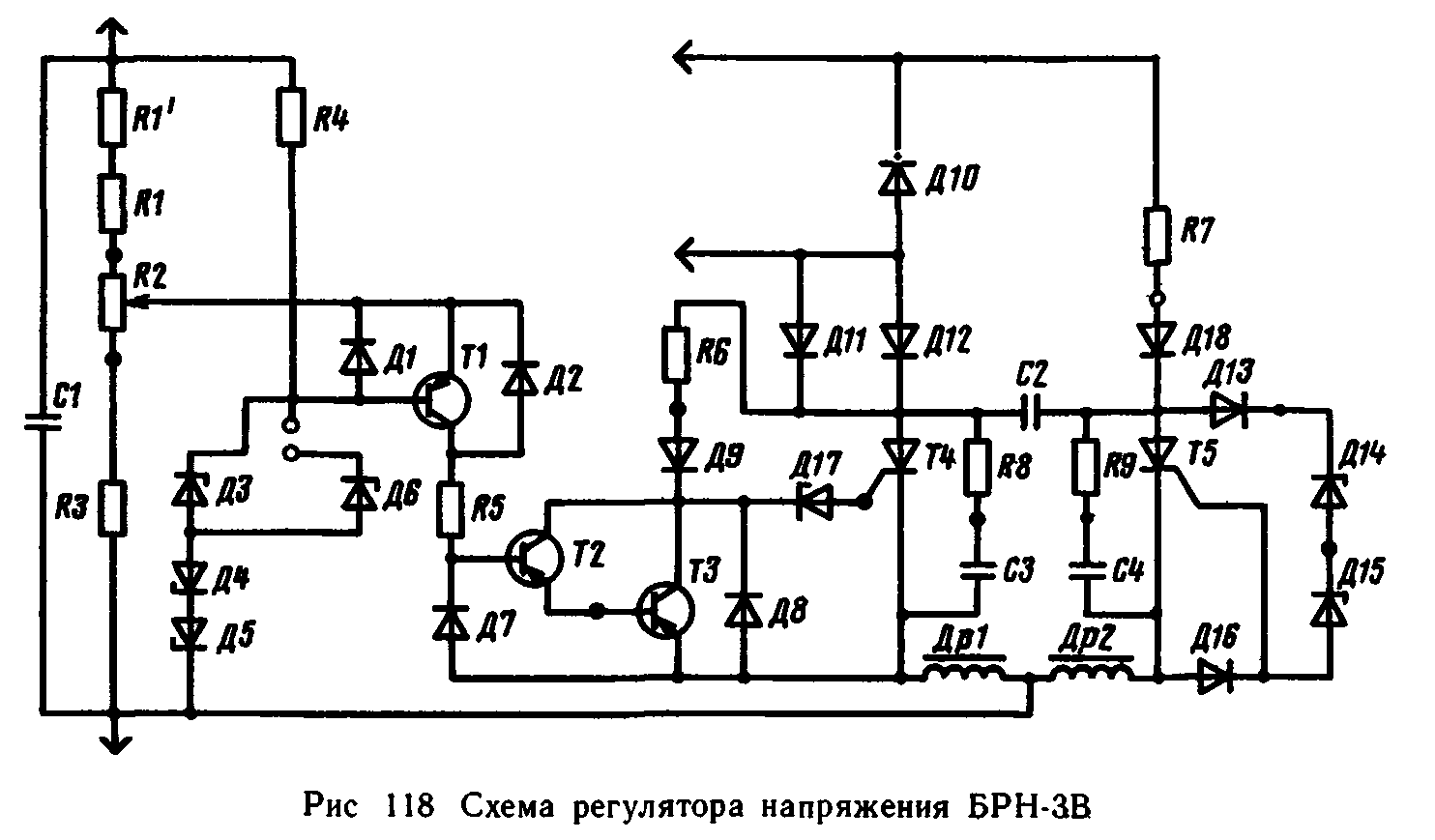

Регулятор напряжения БРН-ЗВ. Для поддержания с заданной точностью напряжения вспомогательного генератора в широком диапазоне изменения частоты вращения и тока нагрузки якоря на тепловозе установлен регулятор БРН-ЗВ. Конструктивно регулятор состоит из блоков, заключенных в металлический корпус. Основными элементами регулятора являются: левая панель, на которой смонтированы силовые элементы (тиристор, дроссель, диоды, конденсаторы); печатная плата, на которой смонтированы элементы измерительного органа; основание, на котором смонтированы резисторы R6 и R7, переходные разъемы, с помощью которых левая и правая панели соединяются электрически между собой и с остальными элементами схемы регулятора, а также штепсельный разъем, посредством которого регулятор соединен со схемой тепловоза. Силовые полупроводниковые элементы установлены на радиаторах. Для улучшения охлаждения элементов регулятора в кожухе выполнены вентиляционные отверстия, кроме того, имеется отверстие, через которое корректируется напряжение потенциометром R2.

Схема регулятора состоит из двух основных частей: измерительного и регулирующего органов (рис. 118). В измерительный орган входят: стабилитрон ДЗ, Д4, Д5; транзисторы 77, Т2 и 73; диоды Д1, Д2, Д7\ резисторы RV, Rl, R3, R4, R5', потенциометр R2 и конденсатор С/. Измерительный орган собран по мостовой схеме, в которой стабилизированное напряжение на ДЗ сравнивается с напряжением между выводом генератора и движком потенциометра R2, изменяющимся с изменением напряжения вспомогательного генератора. Стабилитроны Д4, Д5 используются в качестве термосом пенсаторов. Потенциометр R2 служит для настройки регулятора на заданное напряжение, диод Д7— для уменьшения тока утечки транзистора Т1, диоды Д1 и Д2— для защиты переходов транзистора Т1 от обратных напряжений

в моменты коммутации. Конденсатор С1 служит для сглаживания пульсаций напряжения вспомогательного генератора на входе измерительного органа. в моменты коммутации. Конденсатор С1 служит для сглаживания пульсаций напряжения вспомогательного генератора на входе измерительного органа.

Регулирующий орган состоит из двух тиристоров Т4 и Т5, диодов Д8— Д16, Д18, резисторов R6— R9, стабилитронов Д14— Д15, Д17, дросселей Др1 и Др2 и конденсаторов

С2— С4. Нагрузкой регулирующего органа является обмотка возбуждения вспомогательного генератора, зашунтированная диодом Д10 для коммутации энергии, накопленной обмоткой возбуждения в момент выключения тиристора Т4.

Регулирующий орган представляет собой мультивибратор, собранный на двух тиристорах Т4 и Т5 (рис. 119). Мультивибратор работает следующим образом. При появлении напряжения на аноде Т4 через резистор R6 начинает протекать ток управления электрода, тиристор открывается, в результате чего ток начинает протекать по цепи: + БА-*-ОВ-*-Т4-*

Др1^>

—БА и + —БА. Напряжение на конденсаторе С2

возрастает и становится достаточным для пробоя стабилитронов Д14, Д15. Через стабилитроны протекает ток, который обеспечивает открытие тиристора Т5. Заряженный конденсатор С2 начинает разряжаться через открывшийся Т5 и еще открытый Т4.

Разряд конденсатора закрывает тиристор Т4 путем подачи напряжения обратной полярности (положительный потенциал правой обкладки конденсатора С2 прикладывается к катоду Т4, левая, отрицательно заряженная обкладка, соединена с анодом Т4). После запирания Т4 происходит перезаряд конденсатора через обмотку возбуждения ОВ и открытый тиристор Т5. Потенциал анода и ток управления тиристора Т4 растут, тиристор Т4 открывается, а Т5 закрывается разрядным током конденсатора, и процесс повторяется. В результате возникает устойчивый режим автоколебаний с частотой, которая определяется величинами R7 и С2. Периодическое запирание тиристора Т4 в режиме автоколебаний позволяет обеспечить периодическое отключение нагрузки, и схема возвращается в режим холостого хода с задержкой, не превышающей периода автоколебаний.

После пуска дизели напряжение вспомогательного генератора растет пропорционально частоте вращения якоря, поэтому между движком потенциометра R2 и зажимом Я2 появится напряжение, пропорциональное напряжению вспомогательного генератора. При этом к управляющему переходу транзистора 77 приложена разность потенциалов между движком потенциометра R2 и анодом стабилитрона ДЗ. Когда напряжение вспомогательного генератора достигает 75 В, открывается транзистор 7/, что приводит'к открыванию транзисторов Г2 и 73, включенных по схеме составного транзистора.

После открывания транзистора 73 им шунтируется переход «управляющий электрод — катод» тиристора Т4. Ток управления тиристора Т4 резко уменьшается, благодаря наличию Д17 он не может включаться. Это приводит к уменьшению тока возбуждения и напряжения вспомогательного генератора UBrСнижение Uar происходит до тех пор, пока напряжение на измерительной диагонали моста, т. е. на входе транзистора 7/, уменьшится настолько, что 7/, а значит, Т2 и 73 закроются. Напряжение растет и процесс повторяется. Процесс регулирования напряжения вспомогательного генератора имеет колебательный характер, частота которого определяется электрическими и механическими параметрами генератора. Напряжение регулируют изменением среднего значения тока, протекающего по обмотке возбуждения. Это осуществляется изменением средней продолжительности включенного состояния тиристора Т4. С уменьшением частоты вращения вспомогательного генератора продолжительность включенного состояния Т4 увеличивается, с увеличением — уменьшается. При закрытых транзисторах напряжение, приложенное к обмотке возбуждения, колеблется с определенной частотой. Скважность, т. е. отношение времени включенного состояния тиристора ко всему периоду, при этом близка к единице, ток возбуждения увеличивается. При открытых транзисторах тиристор Т4 закрыт и ток возбуждения уменьшается. После открывания транзистора 73 им шунтируется переход «управляющий электрод — катод» тиристора Т4. Ток управления тиристора Т4 резко уменьшается, благодаря наличию Д17 он не может включаться. Это приводит к уменьшению тока возбуждения и напряжения вспомогательного генератора UBrСнижение Uar происходит до тех пор, пока напряжение на измерительной диагонали моста, т. е. на входе транзистора 7/, уменьшится настолько, что 7/, а значит, Т2 и 73 закроются. Напряжение растет и процесс повторяется. Процесс регулирования напряжения вспомогательного генератора имеет колебательный характер, частота которого определяется электрическими и механическими параметрами генератора. Напряжение регулируют изменением среднего значения тока, протекающего по обмотке возбуждения. Это осуществляется изменением средней продолжительности включенного состояния тиристора Т4. С уменьшением частоты вращения вспомогательного генератора продолжительность включенного состояния Т4 увеличивается, с увеличением — уменьшается. При закрытых транзисторах напряжение, приложенное к обмотке возбуждения, колеблется с определенной частотой. Скважность, т. е. отношение времени включенного состояния тиристора ко всему периоду, при этом близка к единице, ток возбуждения увеличивается. При открытых транзисторах тиристор Т4 закрыт и ток возбуждения уменьшается.

Назначение диодов в схеме регулятора следующее: диоды Д16, Д8 служат для защиты переходов «управляющий электрод — катод» тиристоров Т4 и 75

от обратных напряжений, возникающих при перезаряде конденсатора С2. Диодом Д8 обеспечивается также защита перехода транзистора ТЗ и перехода база — коллектор Т2. При помощи стабилитрона Д17 создается отрицательное смещение на управляющем электроде Т4, чем обеспечивается отсечка тока управления при открытом транзисторе ТЗ.

Для предотвращения потери управляемости регулятора применены отсекающие диоды Д11, Д12, Д18. Дроссели Др1 и Др2 предназначены для защиты тиристоров Т4 и Т5 от коммутационных импульсов тока. Цепочки, состоящие из резисторов R8, R9 и конденсаторов СЗ, С4, используются для повышения помехоустойчивости регулятора.

Технические данные регулятора: номинальное напряжение 75±1 В; номинальный ток 6 А; максимальный ток возбуждения 10 А; минимальный ток возбуждения 0,8 А.

Блоки выпрямителей БВК-450, БВК-471, БВ-1203. Блок выпрямителей кремниевых БВ/(-450предназначен для работы в цепях схемы автоматического регулирования передачи тепловоза. Блок (рис. 120) представляет собой разборную металлическую конструкцию, которая состоит из корпуса 5 и блока (кассеты) 4. Кассета крепится к корпусу двумя винтами. В кассете установлена изоляционная панель 1 с элементами схемы — диодами 2. Электрическая схема блока приведена на рис. 121, где В6, В1— ВЗ— цепь трансформаторов постоянного тока; В4— цепь трансформатора постоянного напряжения; В5, В7— разделительные диоды.

Выпрямленные токи на выходе каждого моста В1— ВЗ, В6 и В4 трансформатора постоянного тока —4 А; постоянного напряжения 2 А; на выходе цепи разделительных диодов В5, В7—4 А, а обратное напряжение везде 70 В. В качестве диодов использован диод Д231А, у которого среднее значение выпрямленного тока 10 А, а максимально допустимое обратное амплитудное напряжение 300 В.

Блок выпрямителей кремниевых БВК-471 конструктивно аналогичен блоку БВК-450. Блок представляет собой разборную металлическую конструкцию, которая состоит из корпуса и кассеты. Кассета прикреплена к корпусу двумя винтами. В кассете установлена изоляционная панель с элементами схемы — выпрямителями. Выпрямительный мост В1— В4 (рис. 122) работает в цепи индуктивного датчика. Диоды В5— В8 обеспечивают требуемый режим работы магнитного усилителя возбудителя. Технические данные: выпрямленный ток на выходе мостов не более 10 А; обратное напряжение не более 300 В.

Рис 123 Принципиальная электрическая схема блока БВ 1203

Блок выпрямителей БВ-1203 представляет собой набор выпрямителей, соединенных по мостовой шестифазной схеме, работающих на общую нагрузку. Назначение — выделение максимального сигнала при буксовании тяговых двигателей.

Конструкция разборная металлическая, состоящая из дна, крышки.

Крышка крепится ко дну винтами.

Внутри дна установлена изоляционная панель с элементами схемы. К электрической схеме тепловоза блок присоединен с помощью штепсельного разъема типа РША. Электрическая схема представлена на рис.

123. В блоке применены вентили ВЛ-10-10, у которых выпрямленный ток 10 А, а обратное напряжение 1000 В

Контакторы, реверсор, электропневматические вентили

Поездные контакторы ПК-753Б6. Электропневматический контактор типа ПК-753Б6 предназначен для включения и отключения тяговых электродвигателей тепловоза. Основанием контактора служит панель 1 (рис. 124) из стеклопластика, к которой прикреплены все узлы. На панелей укреплен кронштейн, представляющий собой сложную, отлитую из латуни деталь, к которой припаяна катушка из медного профиля, намотанного на ребро. Внутри катушки расположен изолированный от нее стальной сердечник.

Катушка с сердечником помещены внутри дугогасительной камеры, имеющей стальные полюсы и в целом представляют собой электромагнит, который обеспечивает при коммутации контактора эффективное гашение электрической дуги. В стенки камеры встроены вставки, предохраняющие стенки от разрушающего действия электрической дуги.

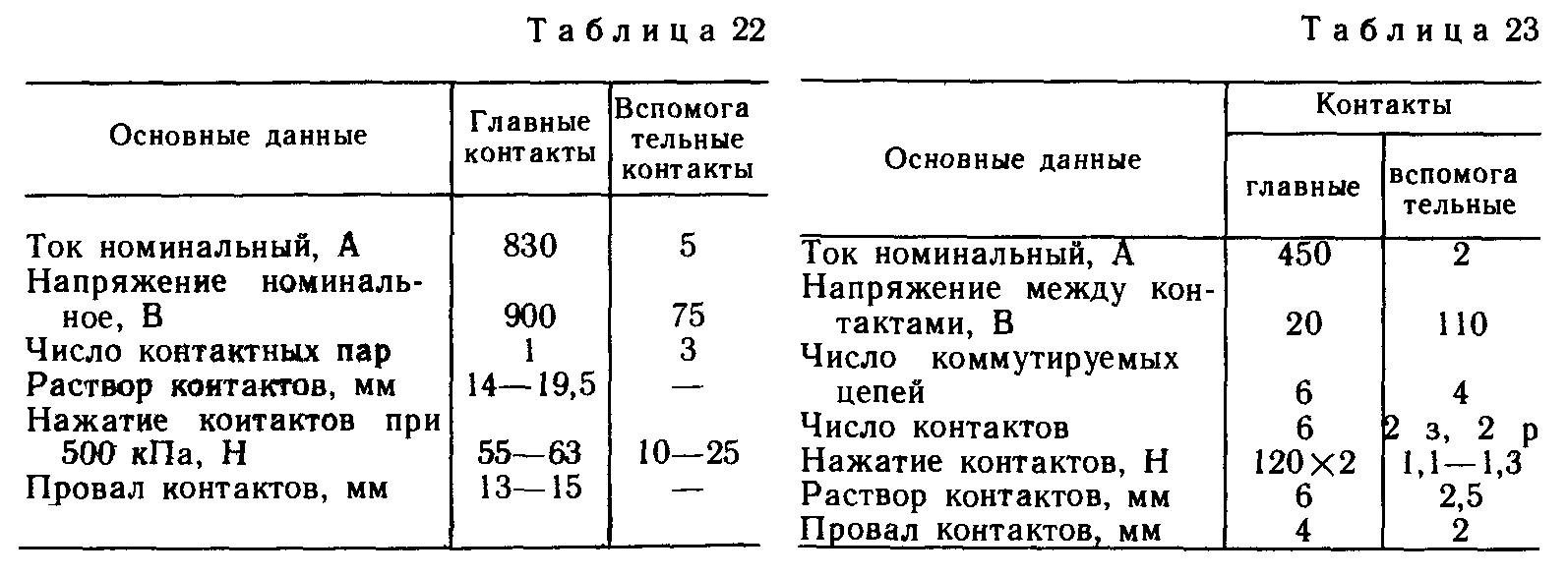

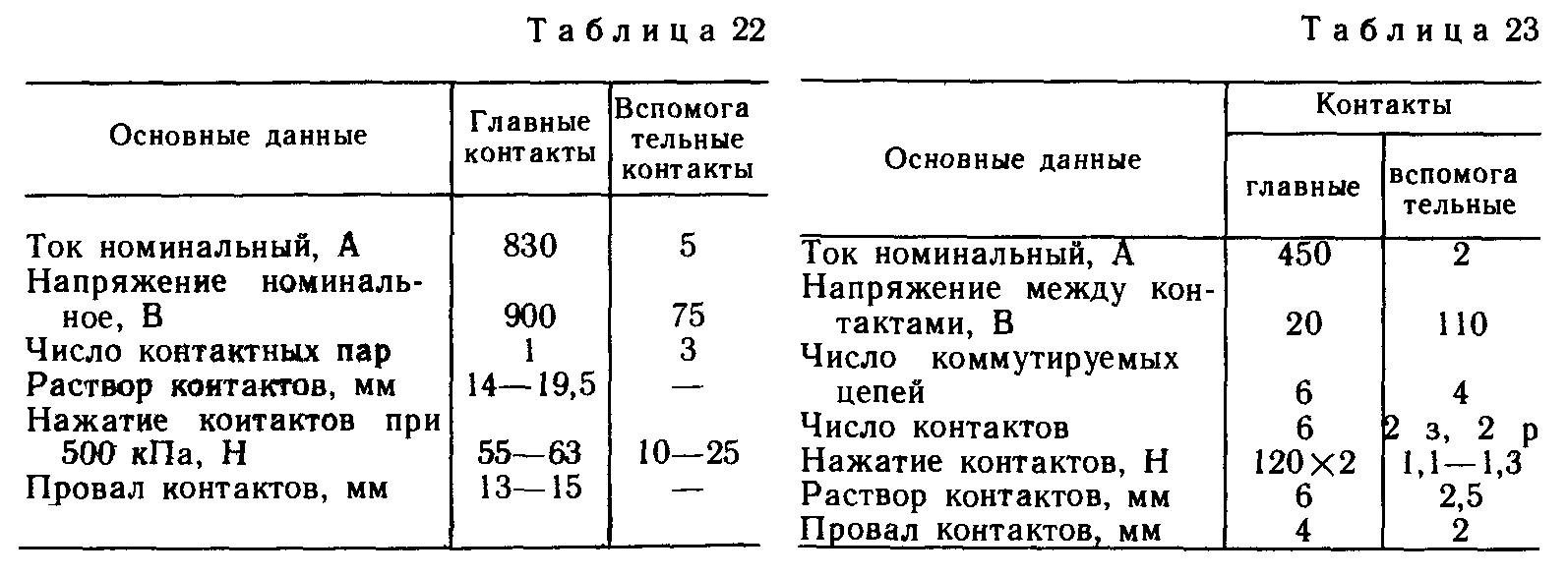

На основании укреплен пневматический привод (рис. 125). Подвижной контакт через гибкое соединение электрически связан с выводом. К крышке крепится включающий электропневматический вентиль 5 (см. рис. 124). На рычаге закреплена изоляционная колодка с вспомогательными контактами. При включении электропневматического вентиля воздух из воздушной магистрали тепловоза попадает в цилиндр пневматического привода, вызывая перемещение штока и связанных с ним контактов контактора. Технические данные контактора приведены в табл. 22.

Контактор групповой ПКГ-565. Аппарат (рис. 126) представляет собой многополюсный контактор с шестью главными контактными элементами мостикового типа и двумя вспомогательными групповыми контактами 9. Силовые контактные элементы (подвижные 5 и неподвижные 7) закреплены на изоляционных контакта держателях; подвижные — на подвижном штоке, неподвижные — на сварных рамах. Шток перемещается под воздействием пневматического диафрагменного привода 8 (для замыкания контактов) и возвратной пружины (для размыкания контактов). Приводом управляет электропневматический вентиль.

Технические данные контактора приведены в табл. 23.

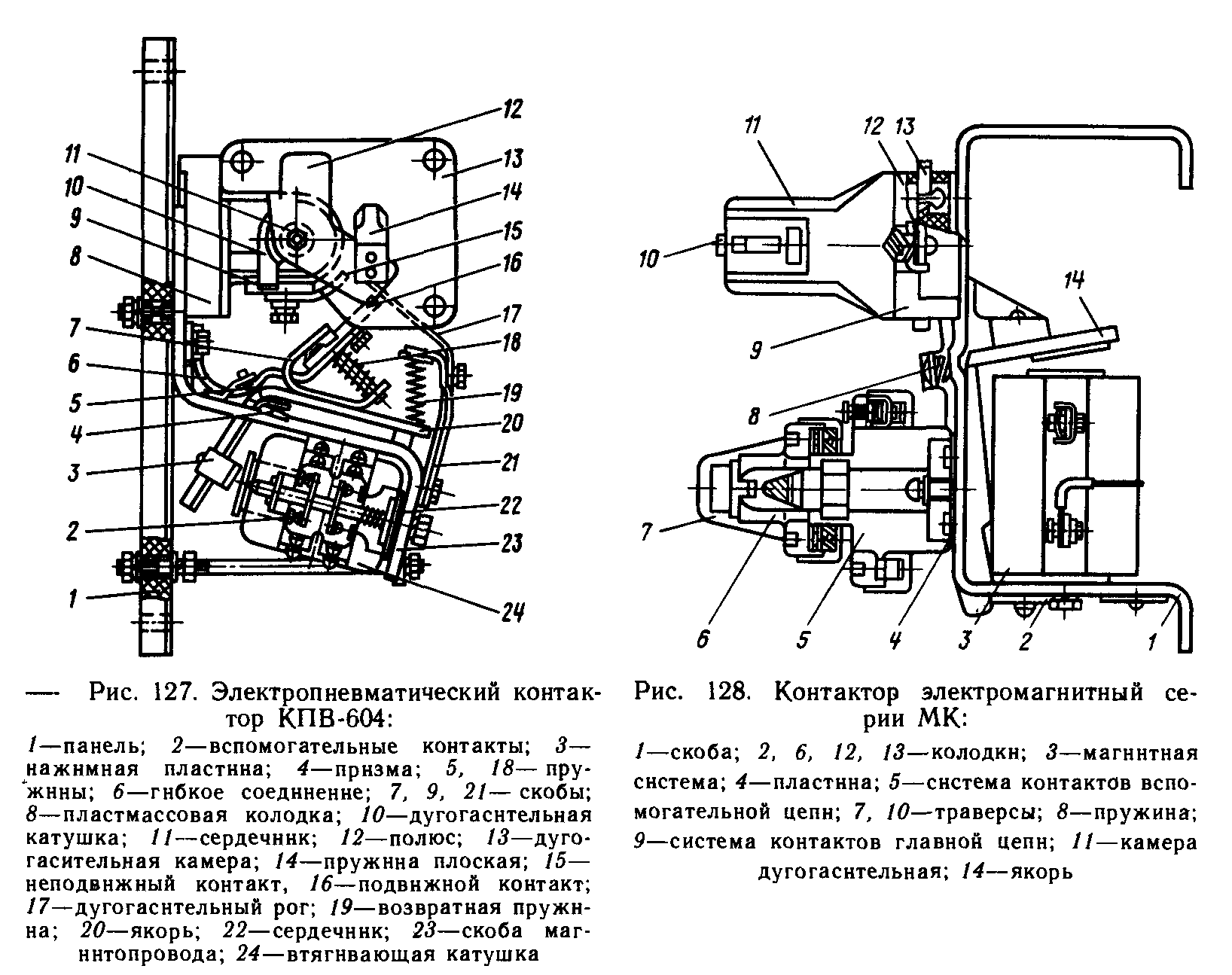

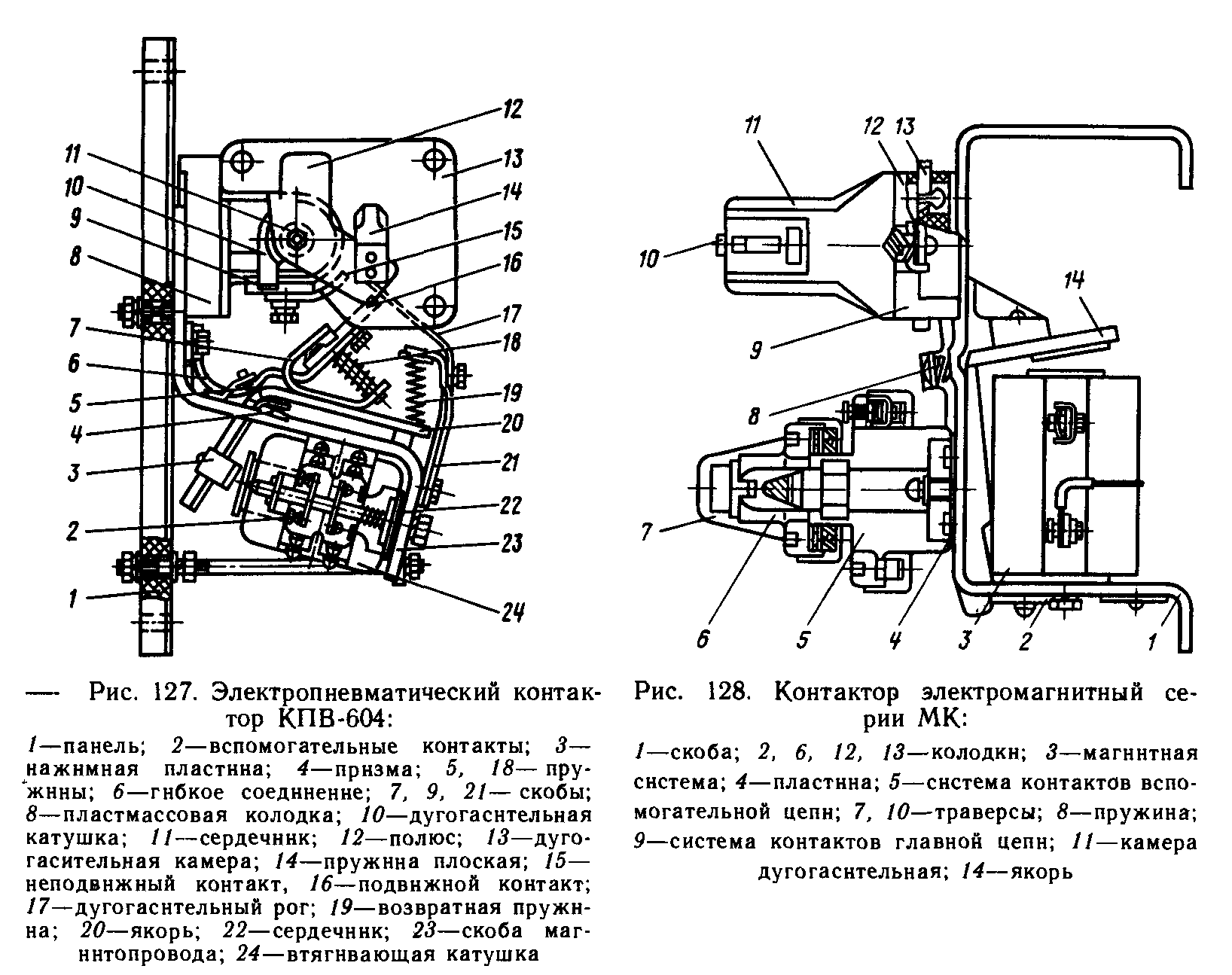

Электромагнитный контактор КПВ-604. Контактор КПВ-604 подключает пусковые цепи тягового генератора к аккумуляторной батарее на период пуска дизеля. Контактор (рис. 127) собран на основной скобе 23 магнитопровода, установленной на изоляционной асбоцементной панели 1. Пусковая

цепь коммутируется главными контактами (подвижными 16 и неподвижными 15).

При подаче напряжения на катушку 24 к ее сердечнику 22 притягивается якорь 20, на котором закреплена скоба 7, несущая подвижный контакт. Неподвижный контакт закреплен на нижней части скобы магнитопровода совместно с выводом дугогасительной катушки 10. Второй конец этой катушки является контактным зажимом. Дугогасительная система (катушка, скоба, камера) позволяет гасить электрическую дугу главных контактов. Помимо главных контактов, контактор имеет четыре вспомогательных 2, расположенных справа и слева от втягивающей катушки.

Контакторы типа КПВ-604 предназначены для пуска электродвигателей постоянного тока, имеющих большие пусковые токи, в то же время в режиме редких включений контактор допускает коммутацию четырехкратного номинального тока. Эти параметры позволяют использовать контактор в цепи пуска.

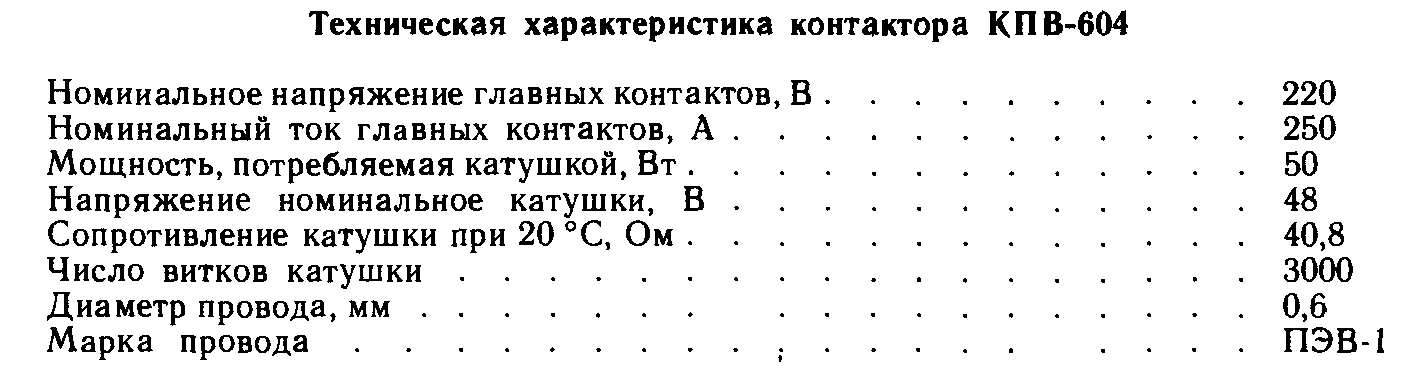

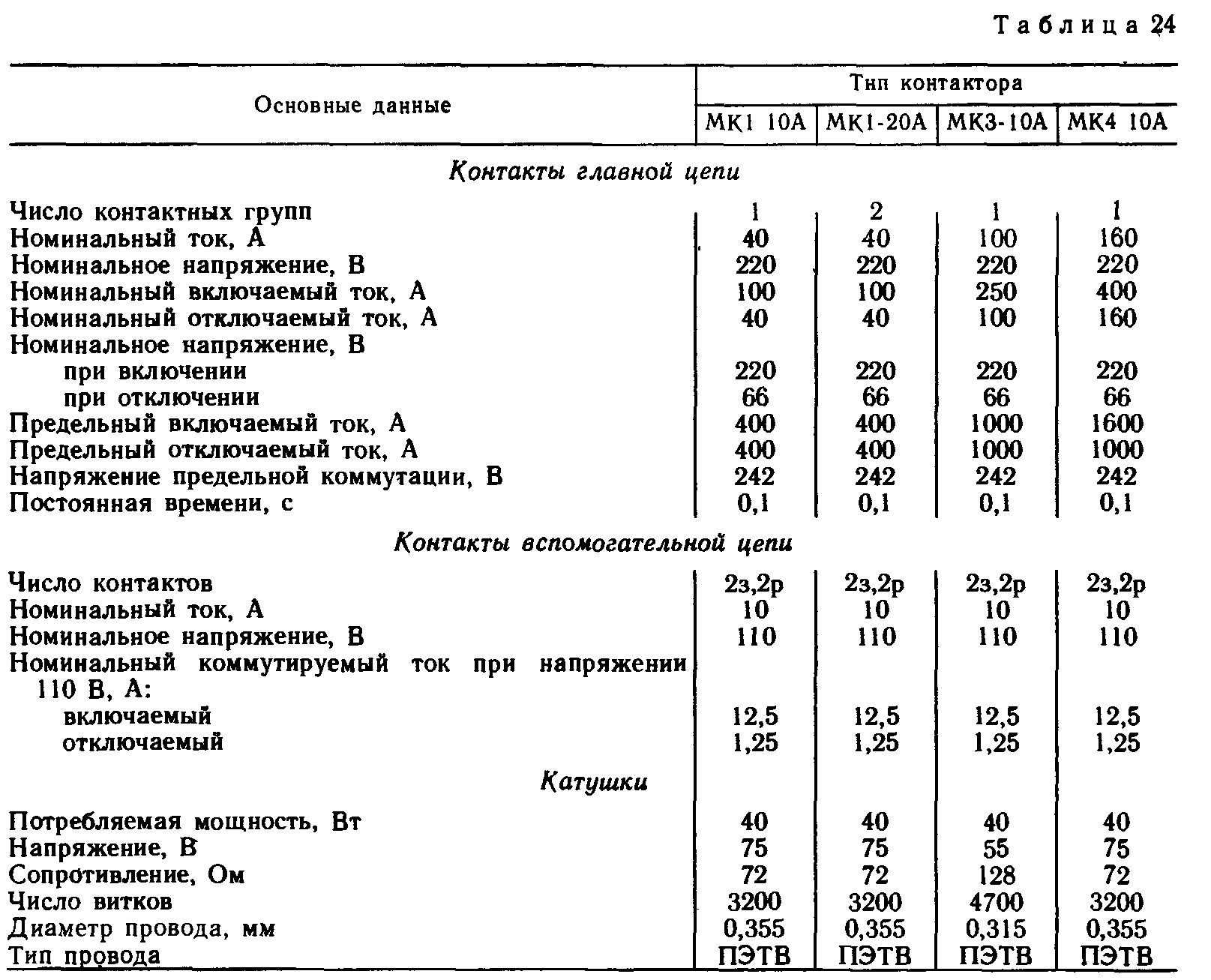

Контакторы электромагнитные типы МК. Для коммутации цепей возбуждения тягового генератора и питания электродвигателей собственных нужд используют контакторы типов МК1, МКЗ, МК4. Конструктивно контакторы аналогичны. Все элементы конструкции собираются на скобе 1 (рис. 128). Якорь 14 вращается на призмах. Призмы поджимаются пружинами 8. Главная контактная система 9 состоит из контактной колодки 12 с неподвижными контактными скобами и дугогасительными катушками, траверсы 10 с контактными мостиками и дугогасительной камерой 11. В колодке 12 установлены колодки 13, предназначенные для фиксации и удержания дугогасительной камеры.

Вспомогательная контактная система 5 состоит из контактных колодок 6 с закрепленными на них скобами неподвижных контактов и траверсы 7 с подвижными контактными мостиками. Регулировка растворов и провалов

производится специальными регулировочными пластинами 4 и перемещением колодки 2 ограничителя хода якоря. Технические данные контакторов приведены в табл. 24.

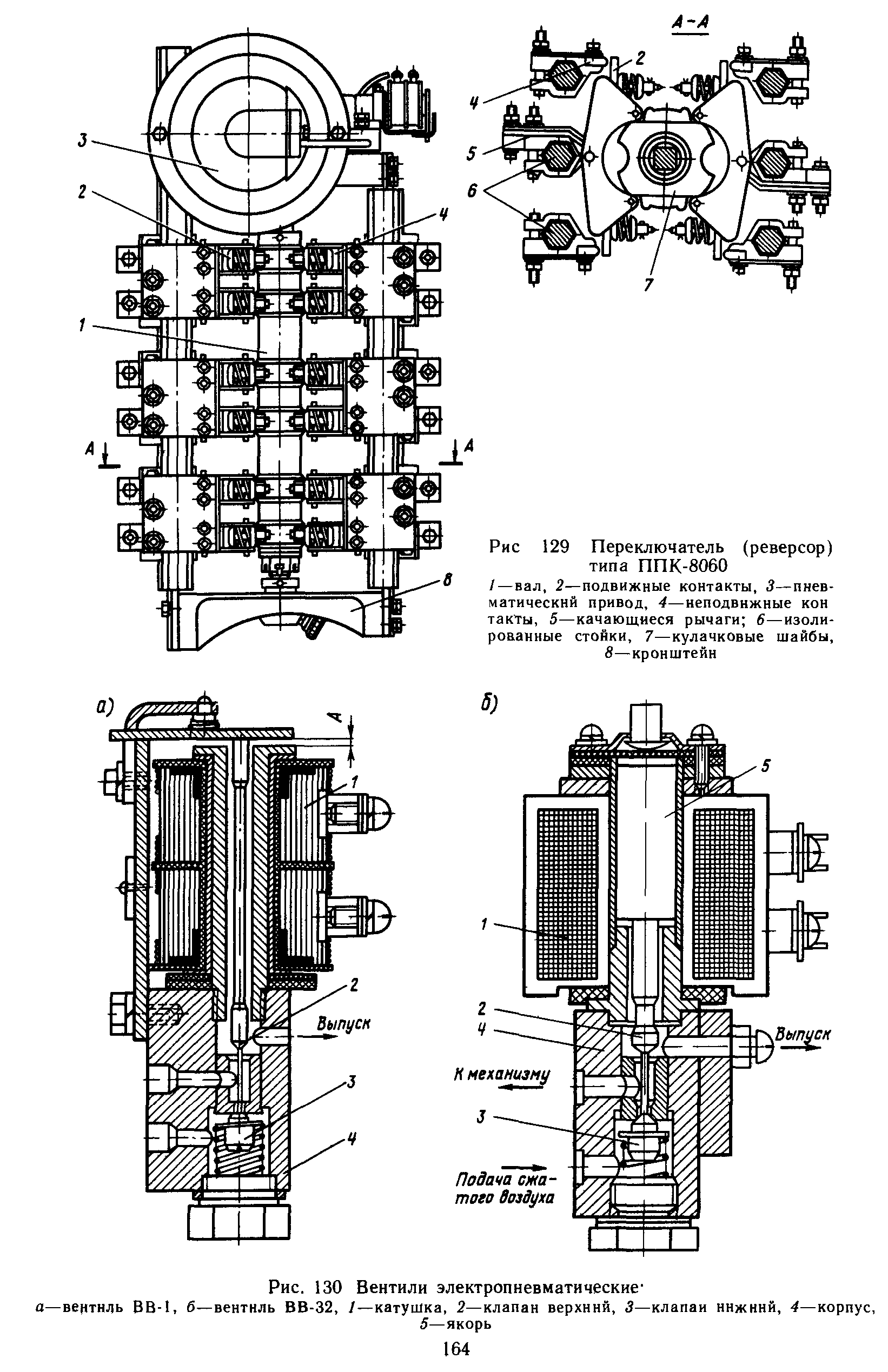

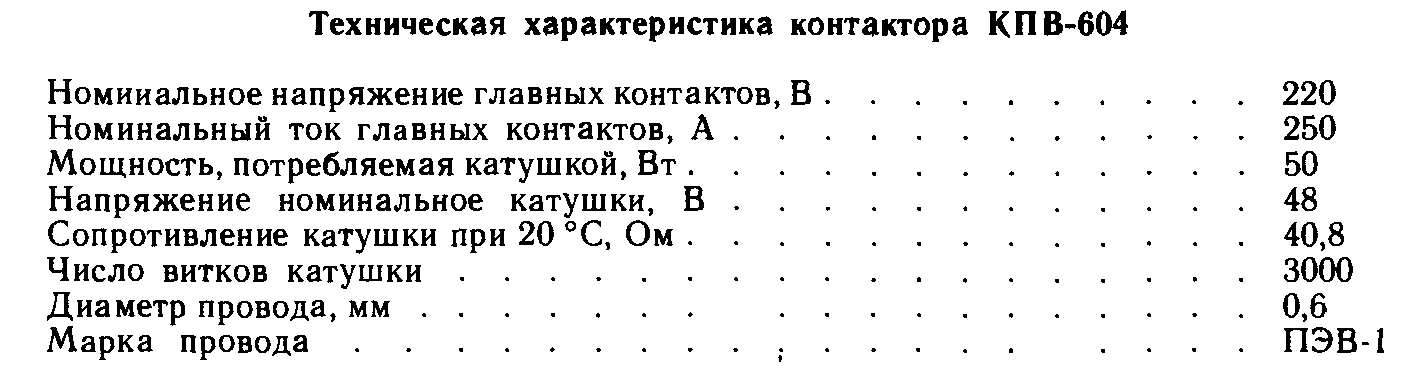

Переключатель (реверсор) ППК-8063. Переключатель переключает в обесточенном состоянии обмотки возбуждения тяговых электродвигателей для изменения направления движения тепловоза (меняя направление вращения якорей тяговых электродвигателей). Аппарат представляет собой многополюсный кулачковый переключатель с электропневматическим приводом. Он имеет 12 кулачковых элементов с двусторонним расположением контактных групп и две группы вспомогательных контактов.

Кулачковый элемент состоит из среднего контактодержателя с двумя подвижными 2 (рис. 129) пальцевыми контактами, имеющими один общий вывод, двух контактодержателей с неподвижными контактами 4 и кулачковой шайбы 7. Контактодержатели и кулачковые шайбы изготовлены из высокопрочного изоляционного материала.

Каждая кулачковая шайба управляет двумя элементами: верхним и нижним. Контактодержатели закреплены на шести металлических стойках 6. Кулачковые шайбы закреплены на валу /, который поворачивается под воздействием пневматического диафрагменного привода 3. Каждая кулачковая шайба управляет двумя элементами: верхним и нижним. Контактодержатели закреплены на шести металлических стойках 6. Кулачковые шайбы закреплены на валу /, который поворачивается под воздействием пневматического диафрагменного привода 3.

Приводом управляют электропневматические вентили. Переключатель снабжен устройством для ручного переключения. Технические данные переключателя приведены в табл. 25.

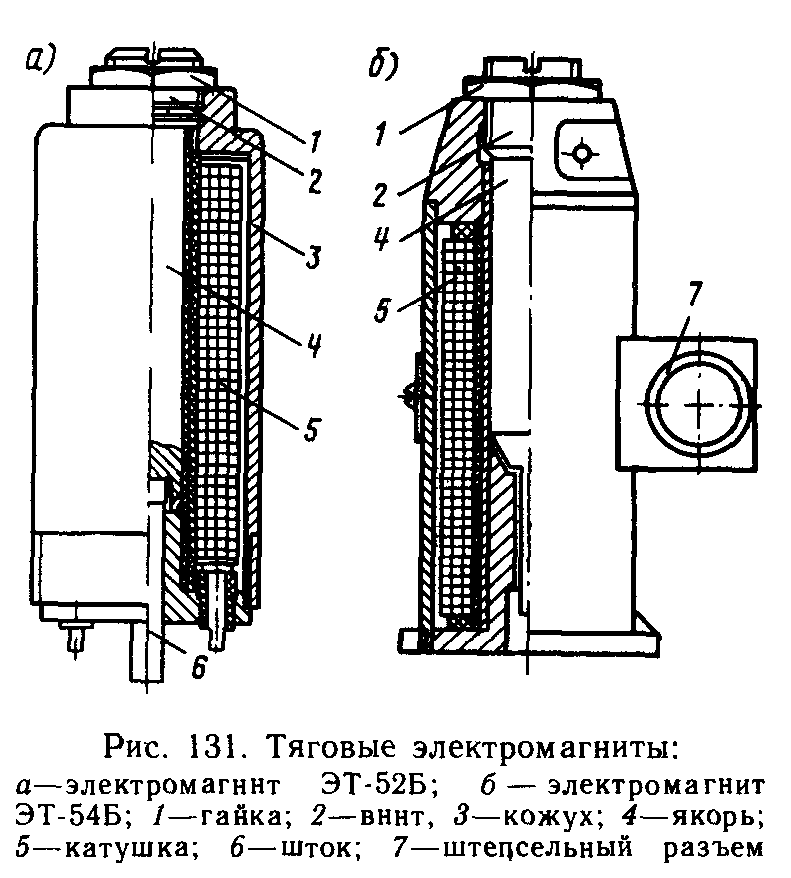

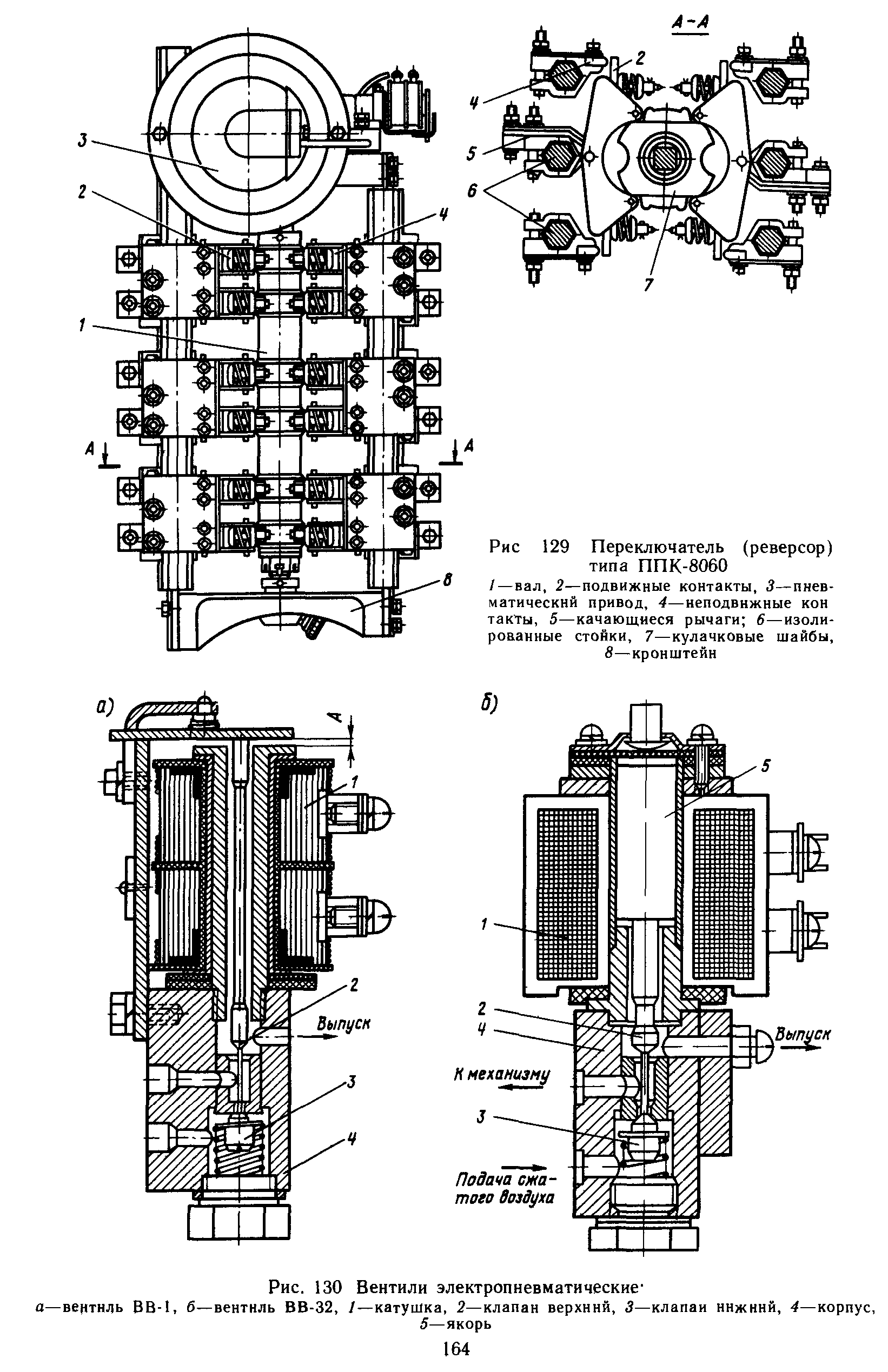

Электропневматические вентили и тяговые электромагниты ВВ-1, ВВ-3, ВВ-32, ЭТ-52Б, ЭТ-54Б. На тепловозе установлены электропневматические вентили ВВ-1 (рис. 130, а) на дизеле, которые используются для ускорения пуска дизеля, ВВ-3 на контакторах ПК-753Б, групповом контакторе ослабления возбуждения ПКГ-565; ВВ-32 (рис. 130, б) — на реверсивном переключателе ППК-8063, клапане песочницы КЛП-32 и для отключения ряда топливных насосов.

Электропневматические вентили предназначены для дистанционного управления пневматическими приводами аппаратов или устройств тепловоза. Все вентили включающие, т. е. при подаче напряжения на катушку клапаны открывают «проход» воздуха через аппарат к механизму.

Вентиль ВВ-1 (см. рис. 130, а) имеет электромагнит и пневматическую систему. Катушка вентиля намотана на каркасе. Вентиль ВВ-3 аналогичен вентилю ВВ-1, но отличается способом подсоединения воздухопровода.

Вентиль ВВ-32 (см. рис. 130, б) состоит из тех же деталей. Все вентили имеют устройства для ручного включения. Технические данные вентилей приведены в табл. 26. Вентиль ВВ-32 (см. рис. 130, б) состоит из тех же деталей. Все вентили имеют устройства для ручного включения. Технические данные вентилей приведены в табл. 26.

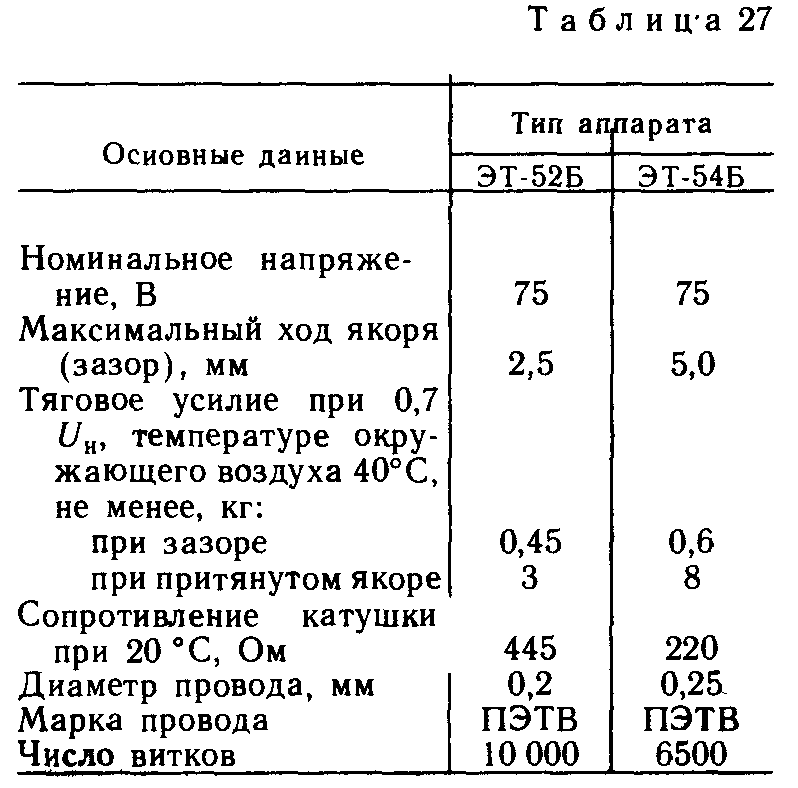

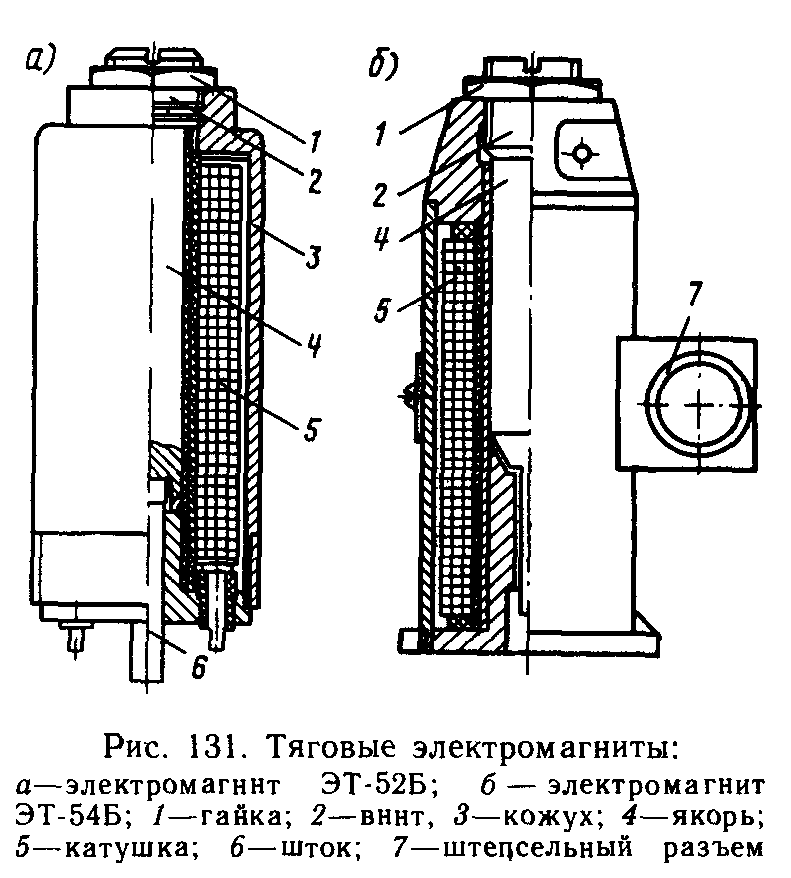

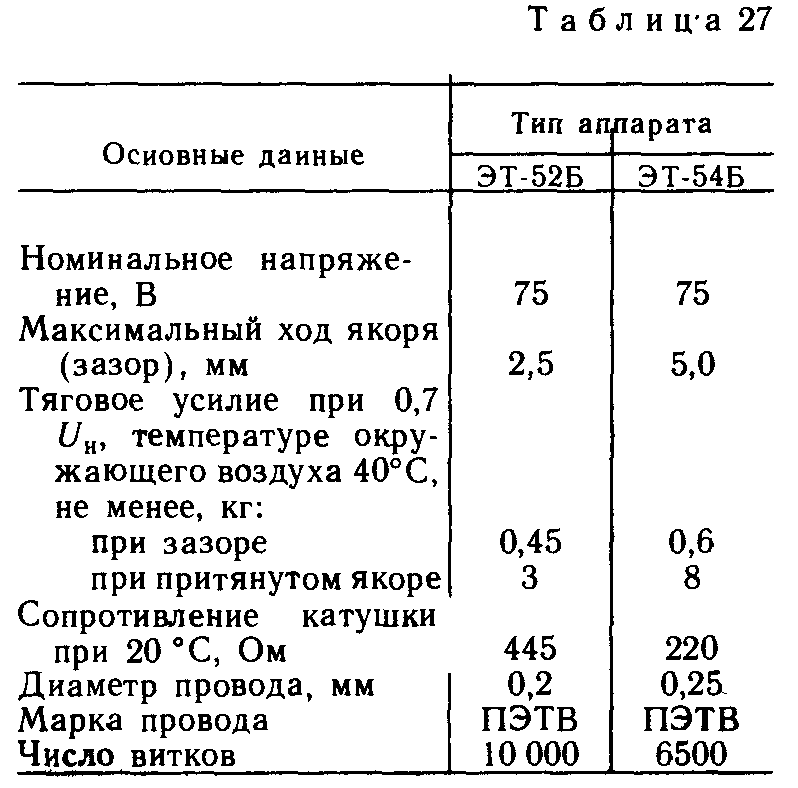

Тяговый электромагнит ЭТ-52Б (рис. 131, а) предназначен для работы в качестве электромагнитного привода регулятора дизеля.

Магнитная система электромагнита прямоходовая, якорь 4 имеет конический шток 6, катушка 5 намотана на латунную гильзу, изолированную миканитом и залитую вместе с сердечником компаундом на основе эпоксидной смолы.

Стальной кожух электромагнита $ Имеет на наружной стороне резьбу

для ввинчивания магнита в корпус регулятора частоты вращения вала дизеля.

Тяговый электромагнит ЭТ-54Б (рис. 131, б) имеет штепсельный разъем 7, с помощью которого подключается аппарат. Оба магнита имеют винт для регулирования хода штока. Технические данные приведены в табл. 27.

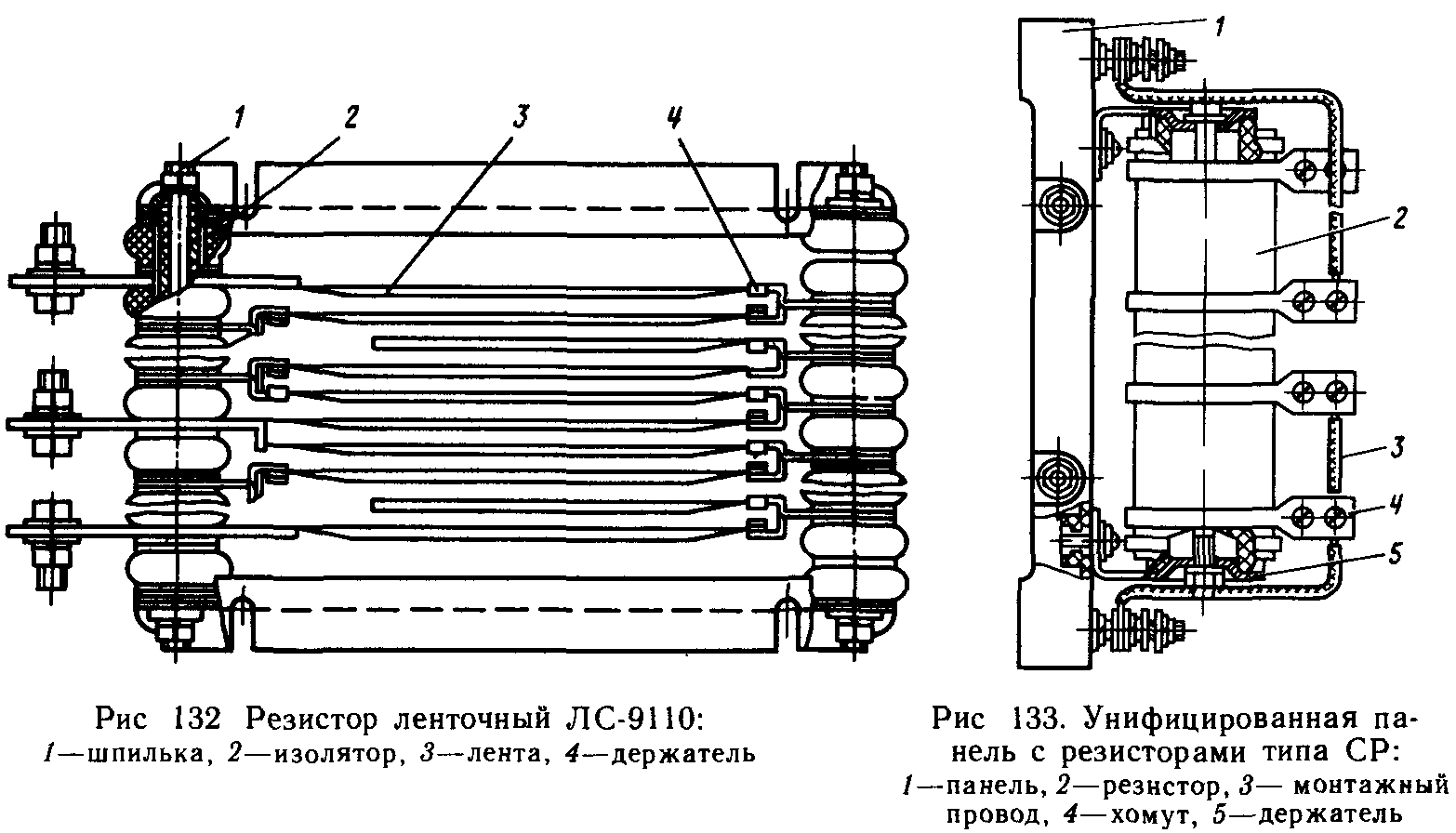

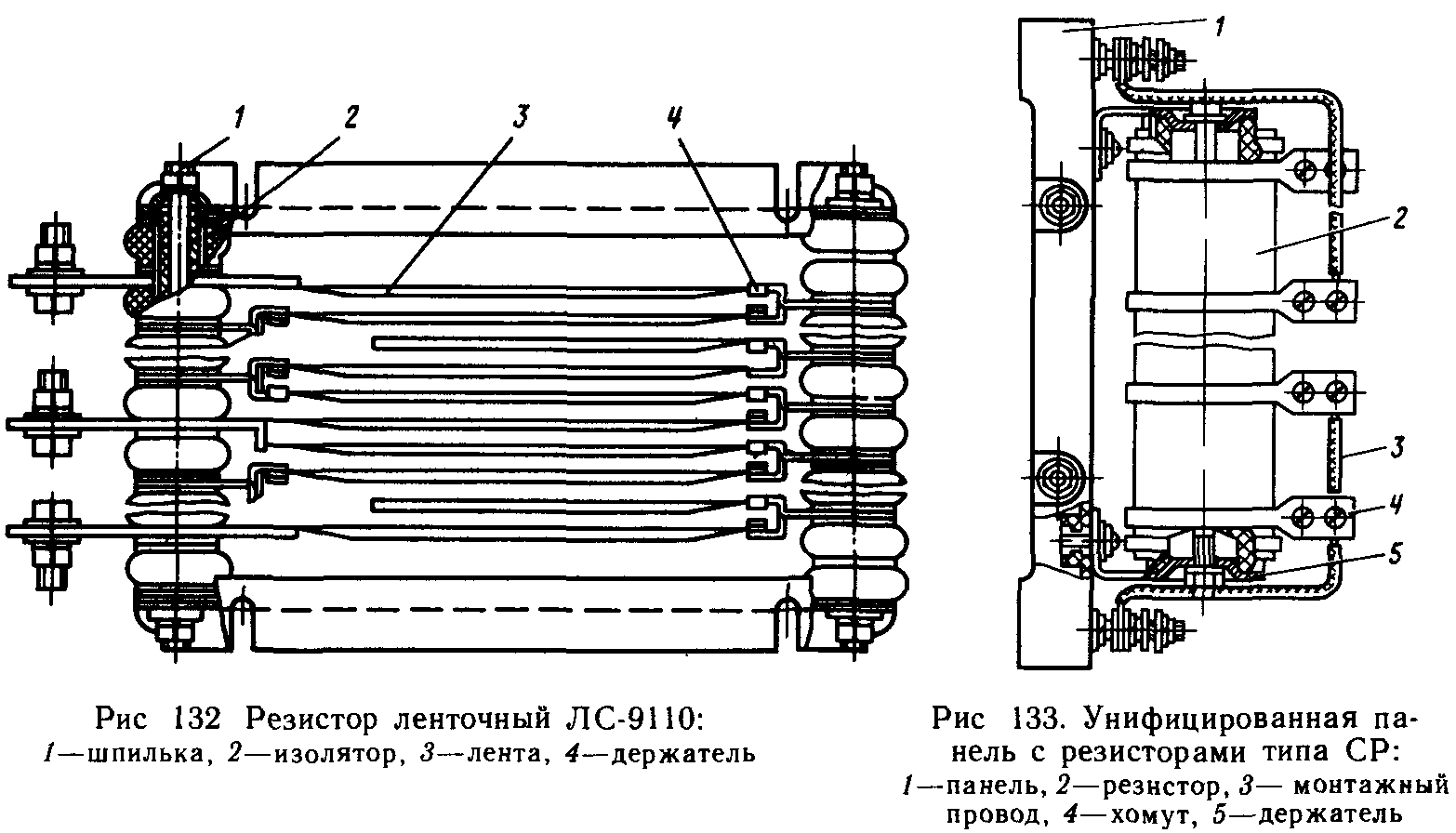

Ленточные резисторы типа J1C. Резистор выполнен из ленты 3 (рис. 132) с высоким электрическим сопротивлением, изогнутой зигзагом и закрепленной в местах П-образных перегибов с помощью держателей 4. Держатели закреплены между изоляторами 2 на изолированных шпильках 1, образующих с боковыми держателями каркас резистора.

Резисторы ЛС-9110 и ЛС-9120 однорядные, a JIC-9233 двухрядные. Двухрядные резисторы устанавливают друг на друга и стягивают болтами. Технические данные ленточных резисторов приведены в табл. 28.

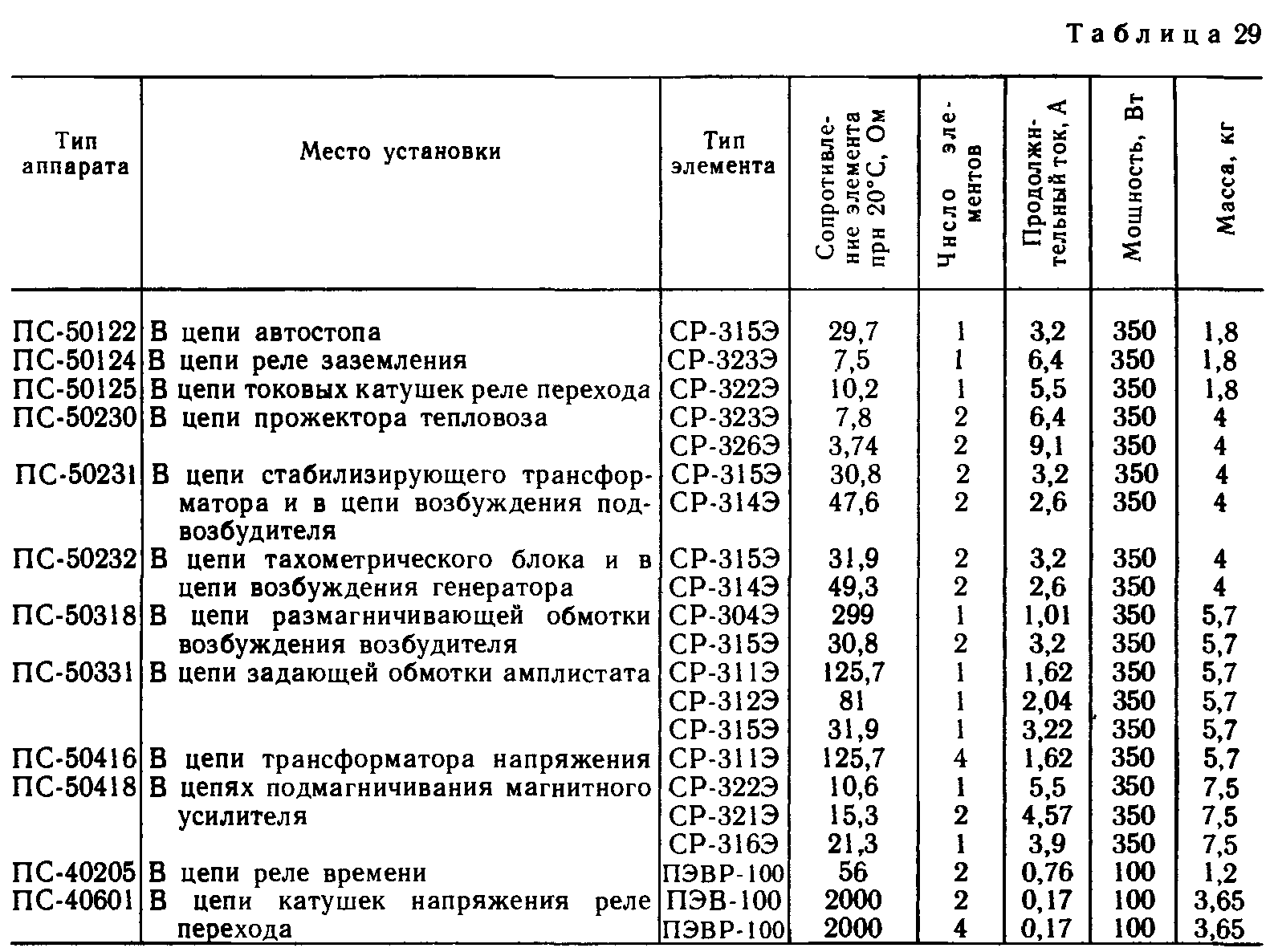

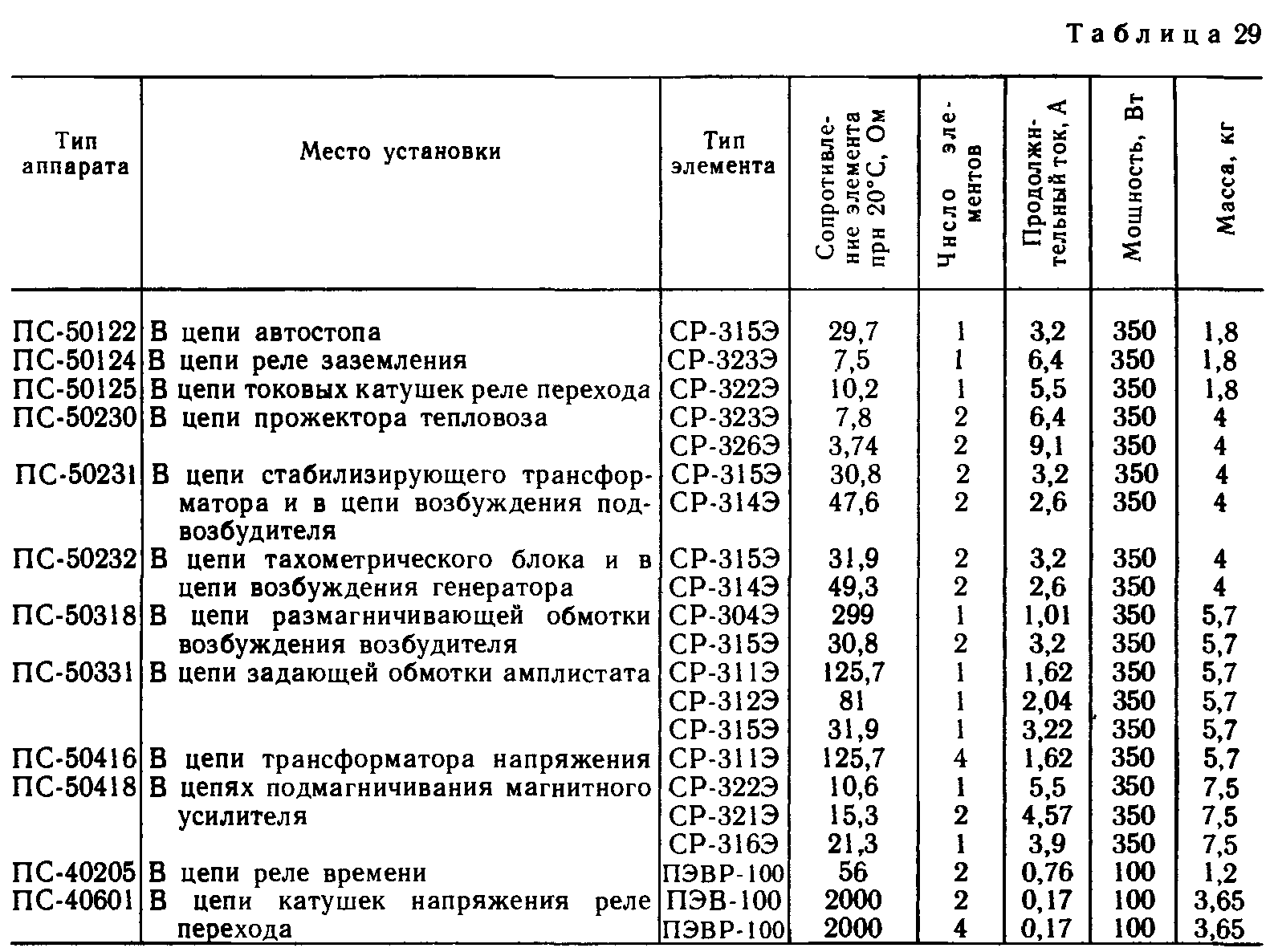

Панели с резисторами ПС-50. Резисторы типа СР, установленные на панели, выполнены из проволоки с высоким электрическим сопротивлением, намотанной на фарфоровый цилиндр с желобками. Цилиндры резисторов с помощью держателей 5 (рис. 133) и шпилек крепятся к изоляционной панели 1 болтами. Отдельные панели стягивают шпильками в единую панель.

Монтажные провода подсоединяют к болтам, укрепленным на панели, к которым также присоединены провода от регулировочных хомутов, с помощью которых устанавливается необходимое сопротивление. Технические данные панелей с резисторами типа СР приведены в табл. 29.

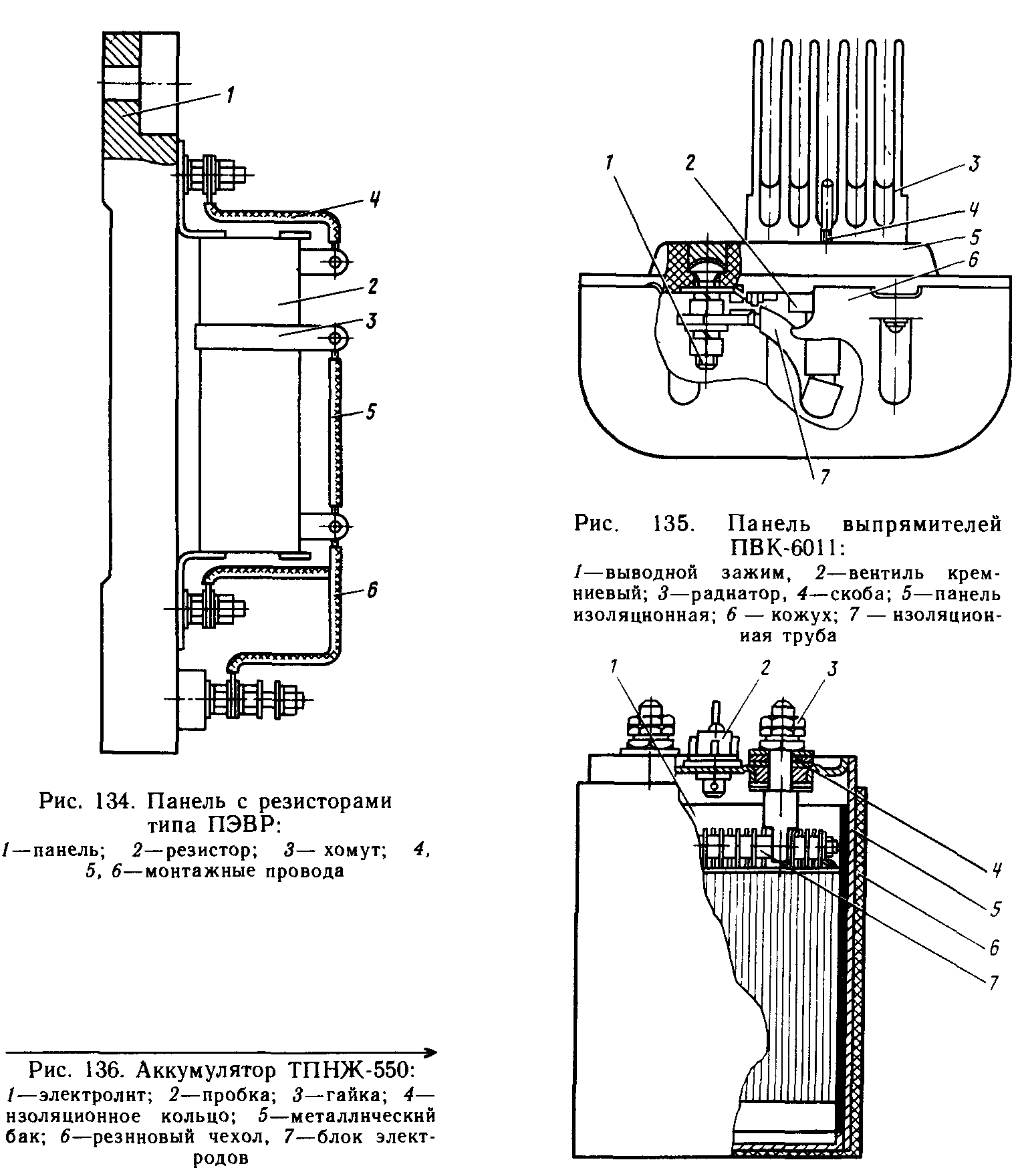

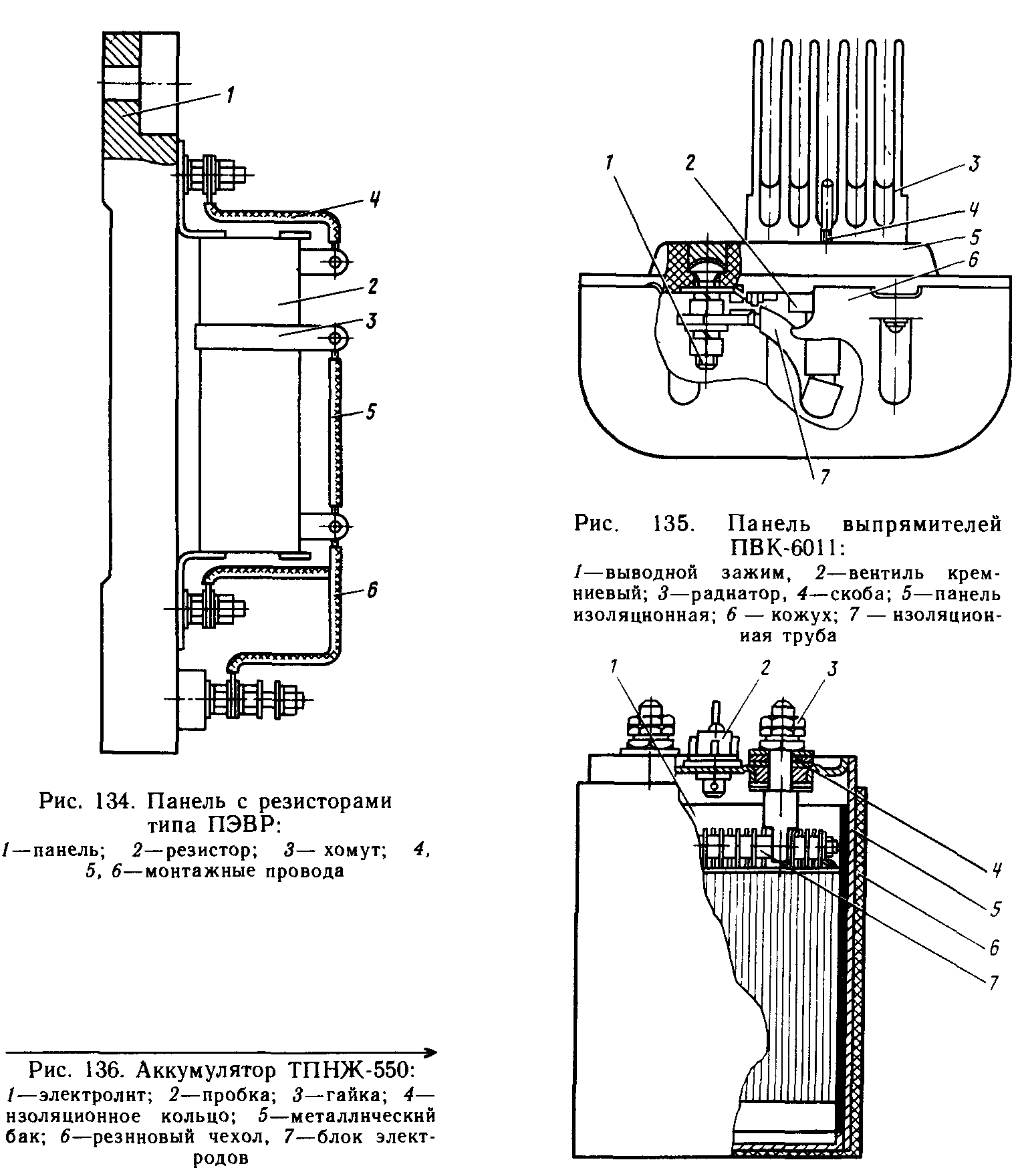

Панели с резисторами типа ПС-40. На пластмассовой панели 1 закреплен резистор 2 мощностью 100 Вт (рис. 134). Резисторы выполнены в виде полых керамических трубок, на которые намотана проволока из нихрома или конс- тантана, покрытая высокопрочной эмалью. Применяются нерегулируемые резисторы типа ПЭВ и регулируемые типа ПЭВР, на поверхности последних имеется свободная от эмали дорожка провода для контакта с регулировочным хомутом. Монтажные провода 4, 5, 6 подсоединяют к шпилькам, закрепленным в панель, к которым, в свою очередь, подсоединены провода от хомутов,

позволяющих устанавливать требуемую величину сопротивления секции (части) трубки ПЭВР. Технические данные панелей с резисторами типов ПЭВ и ПЭВР приведены в табл. 29.

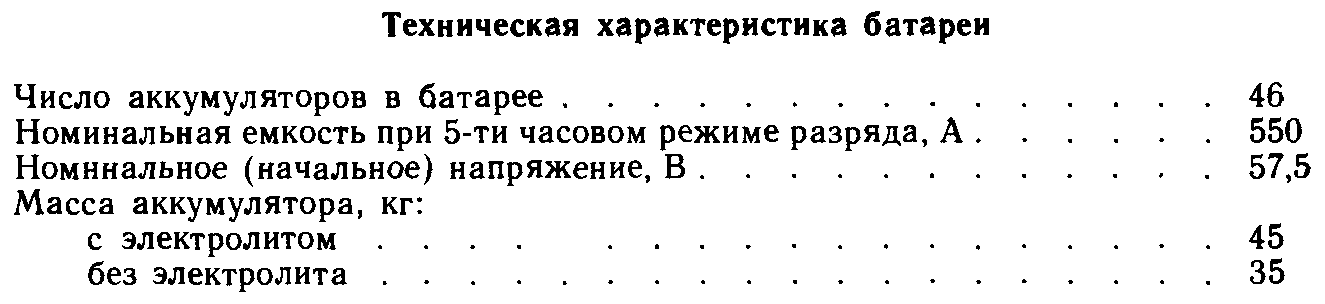

Панель выпрямителей ПВК-6011. На панели из пластмассы крепится при помощи скобы 4 (рис. 135) кремниевый вентиль 2 типа В-200-9. Вентиль закрыт пластмассовым кожухом 6. Выходящий из пластмассовой панели радиатор 3 вентиля обдувается воздухом, поступающим на охлаждение тягового генератора. Технические данные панели: номинальный ток 150 А; номинальное напряжение 110 В; скорость охлаждающего воздуха 12 м/с.

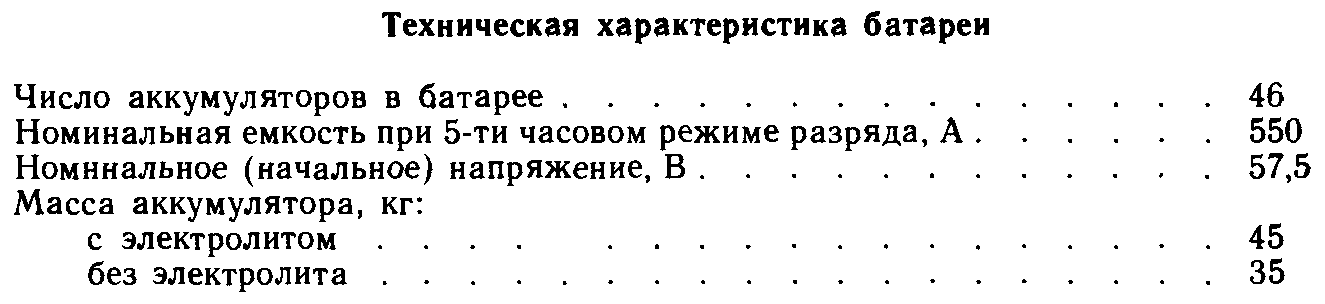

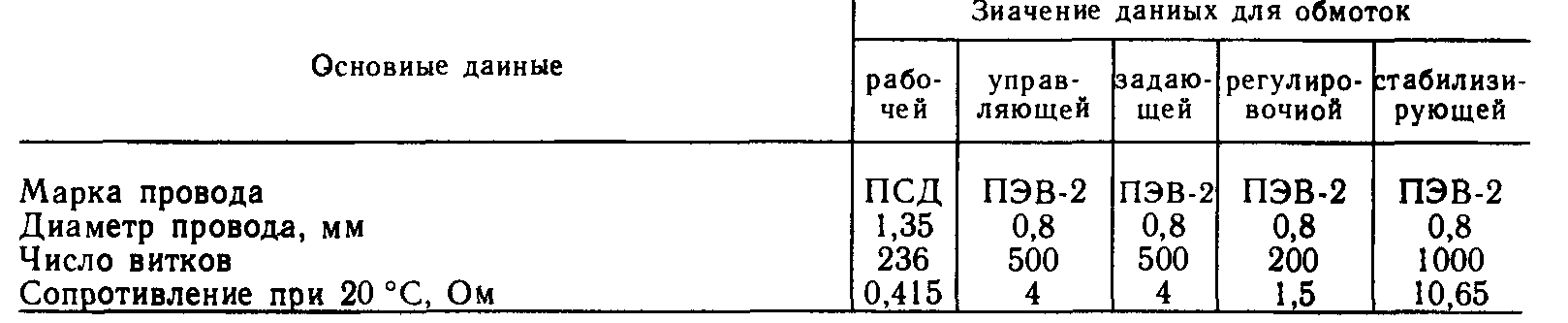

Батарея аккумуляторная. Батарея аккумуляторная щелочная никель железная 46 ТПНЖ-550 (рис. 136) предназначена для работы в стартерном

режиме для пуска дизеля, а также для питания цепей управления, освещения и вспомогательных нагрузок при неработающем дизеле.

Аккумулятор ТПНЖ-550 состоит из блока положительных и отрицательных электродов, помещенного в стальной бак. Бак покрыт щелочестойким лакокрасочным материалом.

Для обеспечения электрической изоляции аккумуляторов друг от друга и от батарейного ящика на каждый аккумулятор надет резиновый чехол.

Положительные и отрицательные электроды состоят из ламелей, соединенных между собой в замок и укрепленных с обеих сторон стальными ребрами. К ребрам приварены контактные планки. Электроды в блоке соединены между собой двумя способами: путем сварки или болтового соединения.

Блок аккумуляторов имеет четыре борна. Борны выведены через отверстия крышки бака и изолированы от нее пластмассовыми кольцами, втулками и резиновыми кольцами, которые собраны в герметически закрытый

узел, препятствующий вытеканию электролита из аккумулятора. Для залив ки аккумулятора имеется горловина в крышке сосуда, закрытая пластмас совой пробкой.

|

|

|

Скачать 7.44 Mb.

Скачать 7.44 Mb.

Трансформатор распределительный ТР-23. От трансформатора получают питание рабочие обмотки трансформаторов постоянного тока и напряжения, а также амплистат возбуждения и индуктивный датчик. Трансформатор имеет тороидальный ленточный сердечник из холоднокатаной стали толщиной ленты 0,35 мм. Активная площадь сечения сердечника 12 см2. Концы обмоток подпаяны к выводам на изоляционной плате. Сердечник, обмотки и плата залиты эпоксидным компаундом. Основные данные трансформатора прл работе на частоте 133 Гц приведены в табл. 20.

Трансформатор распределительный ТР-23. От трансформатора получают питание рабочие обмотки трансформаторов постоянного тока и напряжения, а также амплистат возбуждения и индуктивный датчик. Трансформатор имеет тороидальный ленточный сердечник из холоднокатаной стали толщиной ленты 0,35 мм. Активная площадь сечения сердечника 12 см2. Концы обмоток подпаяны к выводам на изоляционной плате. Сердечник, обмотки и плата залиты эпоксидным компаундом. Основные данные трансформатора прл работе на частоте 133 Гц приведены в табл. 20.

в моменты коммутации. Конденсатор С1 служит для сглаживания пульсаций напряжения вспомогательного генератора на входе измерительного органа.

в моменты коммутации. Конденсатор С1 служит для сглаживания пульсаций напряжения вспомогательного генератора на входе измерительного органа.