Испытание и исследование строительных материалов

Скачать 13.91 Mb. Скачать 13.91 Mb.

|

|

Контрольные вопросы.

Г  лава 9. лава 9.ЛЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Качество лесных материалов (древесины), применяемых в строительстве, определяется породой дерева, физико-механическими свойствами, наличием пороков и др. Древесные породы делятся на две группы: хвойные и лиственные. В строительстве широко используются хвойные породы - сосна, лиственница, пихта, ель, кедр. Лиственные породы используются реже, чем хвойные - это в основном дуб, ясень, бук, береза, осина. Свойства некоторых пород древесины даны в таблице 9.1. Древесина обладает рядом положительных свойств объясняющих ее широкое применение в строительстве: высокой прочность при небольшой плотности, малой теплопроводностью, высокими технологическими свойствами. Основные физико-механические свойства некоторых пород древесины Таблица 9.1

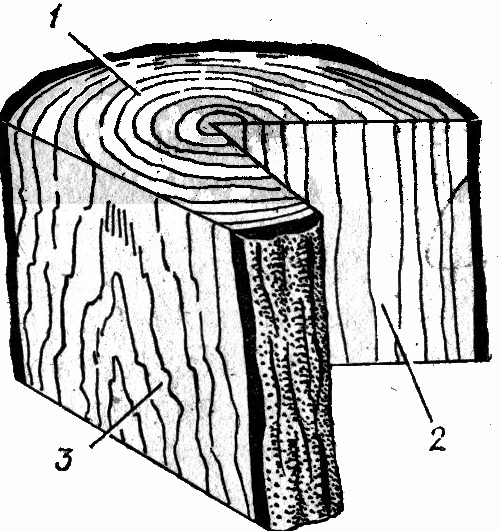

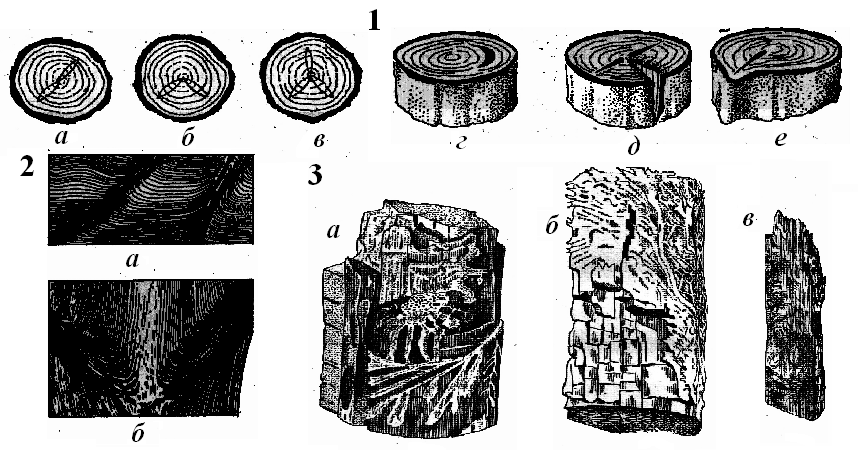

Особенностью древесины является ее анизотропность, т.е. неодинаковость свойств по разным направлениям, обусловленная волокнистым строением.К недостаткам древесины относят неоднородность строения, деформативность при измени влажности, высокую гигроскопичность, легкую загниваемость, возгораемость, наличие пороков. Развитие химических технологий значительно повысило долговечность материалов, изделий и конструкций из древесины. Пропитка антисептиками, антипиренами, полимерными смолами позволяет получить прочные, био- огнестойкие материалы. Отходы деревообработки после специальной подготовки используют для изготовления древесно-стружечных (ДСП) и древесно-волокнистых (ДВП) плит. Большое распространение в современном строительстве получили клееные, деревометаллические и другие комбинированные конструкции. 9.1.ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ. Древесина – это освобожденная от коры часть ствола дерева. Строение древесины, видимое невооруженным глазом или при незначительном увеличении, называют макроструктурой, а видимое в микроскоп - микроструктурой. А. Макроструктура древесины. Макроскопическое строение древесины изучают на трех основных разрезах ствола (рис. 9.1): поперечный – торцовый и два продольных – радиальный, проходящий через ось ствола, и тангентальный, проходящий по касательной к годовым кольцам.

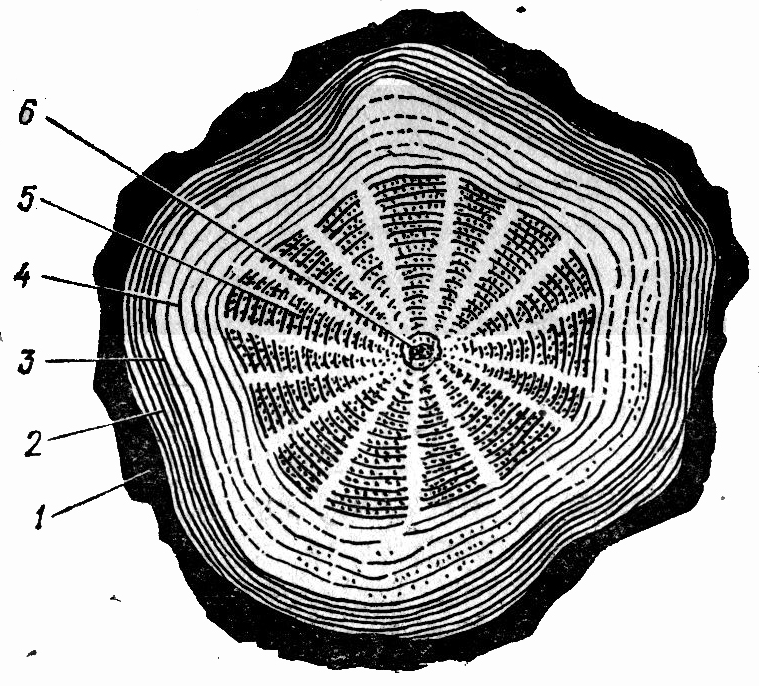

На торцевом разрезе ствола (рис.9.2.) невооруженным глазом можно различить следующие слои:

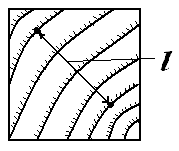

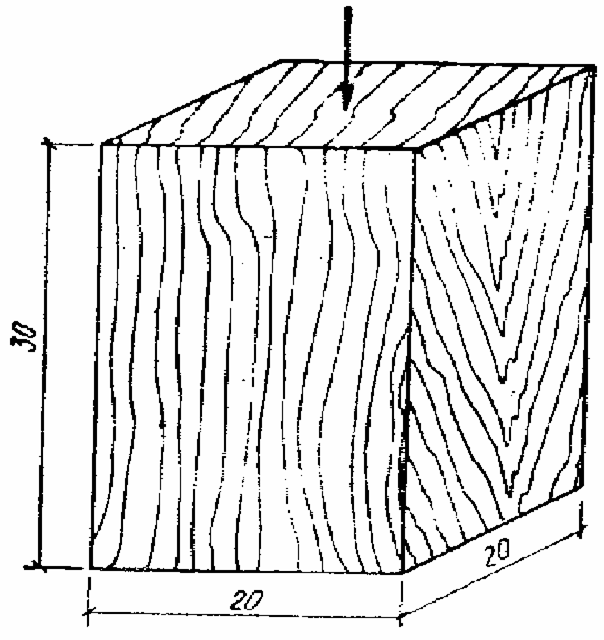

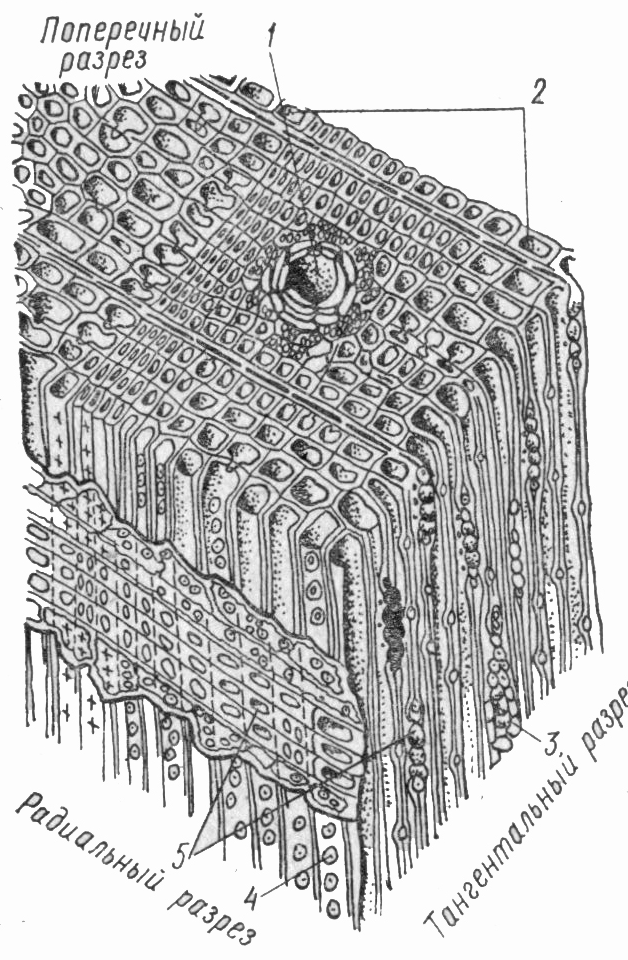

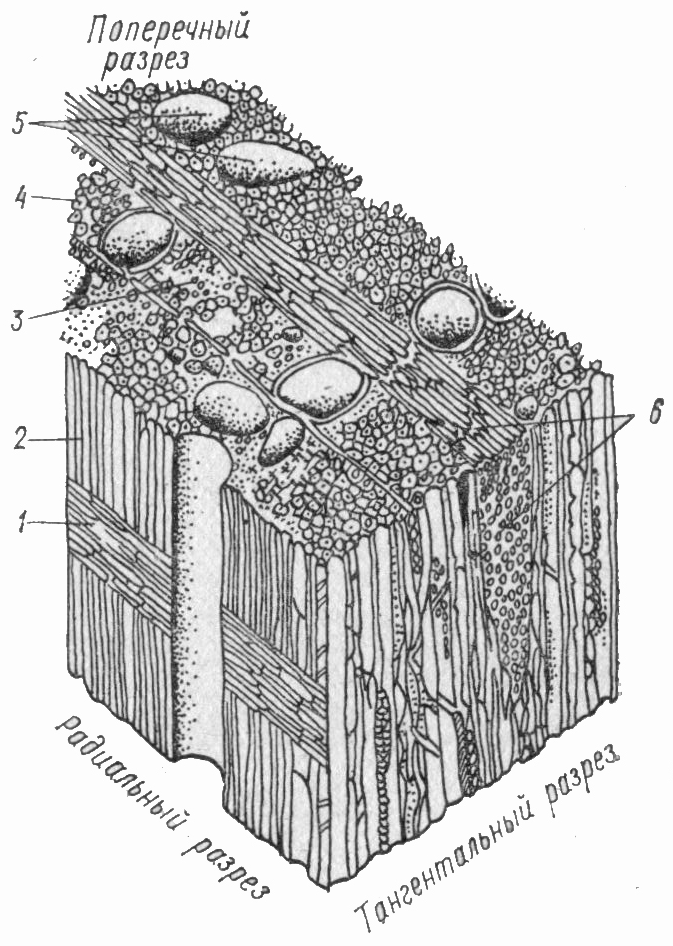

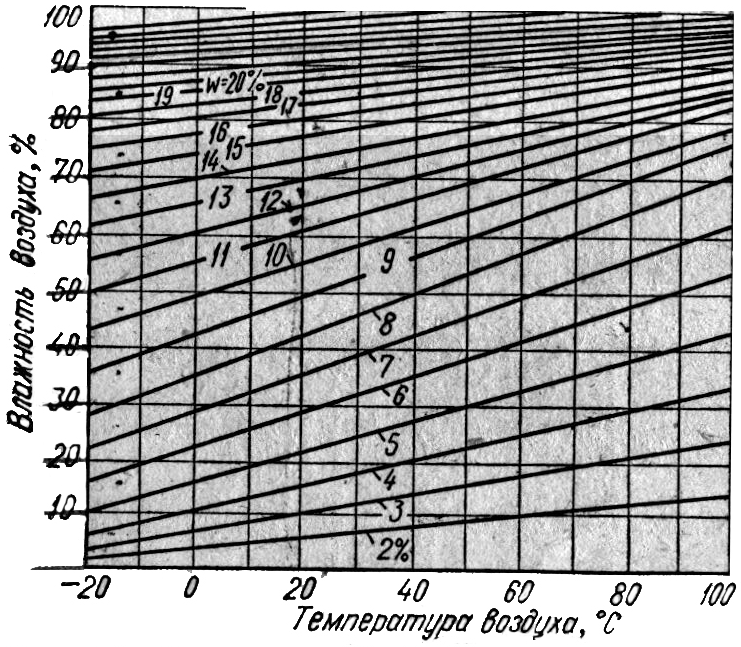

В зависимости от макроструктуры древесные породы можно разделить на три группы: - Ядровые породы, имеющие ядра и заболонь. Они прочны, гнилостойки. К ним относятся дуб, сосна, кедр, лиственница, ясень. - Заболонные породы, не имеющие ядро, а лишь заболонь. Эти породы склонны к загниванию, имеют меньшую прочность, чем ядровые породы. К ним относятся береза, ольха, клен, осина. - Спелодревесные породы, имеющие вместо ядра спелую древесину и заболонь. Спелая древесина - это центральная часть древесины, имеющая все свойства ядра, но по цвету не отличающаяся от заболони. К этой группе относятся ель, пихта, бук, липа. Лучшими породами для строительства являются ядровые породы. Б. Микроструктура древесины. Изучение древесины под микроскопом производят в поперечном радиальном и тангенсальном разрезах. При этом рассматривают очень тонкие пластинки образцов древесины. Дерево предварительно вымачивают в воде или в растворе 1:2 (1 часть глицерина, 2 части спирта). Срез делают острой бритвой или специальным инструментом - микротомом. Полученный срез помещают на предметное стекло, смачивают каплей воды и прикрывают покровным стеклом. Приготовленную пластинку укрепляют на предметном столике микроскопа против отверстия в столике, освещенного лучами света, отражаемого зеркалом. Изучая строение древесины под микроскопом, можно увидеть различного вида клетки.   Рис 9.3 Схема анатомического строения сосны 1-вертикальный смоляной ход, 2-годовой слой, 3-многорядный луч, 4-поры, 5-серцевинные лучи, 6-ранние трахеиды. Рис 9.4 Схема анатомического строения дуба 1,6-сердцевинные лучи, 2-либриформ, 3-поренхима, 4-мелкие сосуды поздней древесины, 5-крупные сосуды Механические клетки имеют веретенообразную форму, вытянуты вдоль ствола; придают древесине прочность, стойкость против загнивания. В хвойных породах - это трахеиды поздней древесины, удлиненные, замкнутые клетки. В слоях поздней древесины расположены смоляные ходы. В лиственных породах механическими клетками являются либриформ - клетки веретенообразной формы, равномерно распределенные по годовым слоям. Совокупность клеток, образующих вертикальные ряды, носит название древесная паренхима. Проводящие клетки служат для передачи питательных веществ от корней к ветвям и листьям. У древесины хвойных пород - это трахеиды ранней древесины, у лиственных пород - сосуды-трубочки. По распределению сосудов в поперечном сечении лиственные породы разделяют на кольцесосудистые (дуб, ясень) и рассеянно-сосудистые (бук, береза, граб). Запасающие клетки служат для накопления и хранения питательных веществ, легко поддаются гниению, расположены горизонтально в сердцевинных лучах. 9.2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДРЕВЕСИНЫ. Физико-механические свойства древесины определяют на малых чистых образцах, изготовленных из брусьев, досок, реек длиной не менее 1.5м, высушенных до устойчивой влажности. Отклонения в размерах допускается ±0,5мм Испытания проводят при температуре 200С. А. Определение влажности. Влажность древесины определяют в % по отношению к массе абсолютно сухого образца. По влажности (W) различают мокрую древесину – W до 100% и более; свежесрубленную-W более 35%; воздушно-сушую - W≈15..20%; комнатно-сухую-W≈8..12%; абсолютно-сухую древесину, высушенную до постоянной массы. Стандартной считают влажность 12%, при которой опрелделяют и сравнивают все ее свойства. Для определения влажности образец размером 20х20х30 (мм) очищают и помещают в предварительно взвешенный бюкс. Бюкс с образцом взвешивают с точностью до 0,01 г и, сняв крышку, ставят в сушильный шкаф, высушивают образец до абсолютно сухого состояния при температурой 103±2 0С. Абсолютно сухое состояние определяют контрольными взвешиваниями: для образцов мягких пород через 6 ч, твердых – через 10 ч после начала сушки. Контрольные взвешивая проводят через каждые 2 ч и заканчивают сушку, когда разность между результатами последних двух взвешиваний составит менее 0,02 г. Затем бюкс закрывают крышкой и охлаждают в эксикаторе с безводным хлористым кальцием до комнатной температуры. Влажность W, %, вычисляется с точностью до 0,1% по формуле: где m – масса пустого бюкса, г; m1 – масса бюкса с влажным образцом, г; m2 – масса бюкса с высушенным образцом, г; Если древесина длительное время находилась при постоянной температуре и относительной влажности воздуха, то можно определить равновесную влажность.  Рис 9.5. Диаграмма Чулицкого Для определения равновесной влажности пользуются номограммой Чулицкого (рис.10.5). Образцы хранят долгое время в комнатно-сухих условиях. С помощью психрометра определяют относительную влажность воздуха, фиксируют температуру воздуха. По номограмме устанавливают, около какой наклонной линии вертикальная линия, соответствующая температуре воздуха, пересекается с горизонтальной линией, соответствующей относительной влажности воздуха. Наклонные линии соответствуют равновесной влажности образцов древесины Например: температура воздуха Твозд=200С, относительная влажность воздуха Wотн=60%, равновесная влажность Wравн=11%. Б. Определение средней плотности. Средняя плотность древесины зависит от влажности и объема пор. Чаще всего ее определяют стереометрическим методом: - Изготовляют образцы размером 20x20x30мм (a x b x l) с прямыми углами и гладко выструганными поверхностями. Допускаемые отклонения: по длине ±1мм, в поперечном направлении ±0.5мм. - Вычисляют объем образца с точностью до 0.01см3 по формуле Vw=abl, - Взвешивают образец с точностью до 0.01г (m) и вычисляют объемную массу по формуле: ρ0(w)=m/vw , - Пересчитывают среднюю плотность с учетом стандартной влажности 12% по формуле ρ 0(12)= ρ0(w)[1+0.01(1-k0)(12-w)], где w – равновесная влажность образца, % k0 - коэффициент объемной усушки, % (табл.10.1) Можно принять следующее значение k0: 0,6 – для древесины березы, бука и лиственницы, а для прочих пород – 0,5. В. Определение числа годичных слоев и процента поздней древесины. Число годичных слоев в 1см древесины и процент поздней древесины позволяют приближенно судить о прочности лесоматериала. Для определения количества годичных слоев в 1см древесины на торцевой поверхности образца в радиальном направлении отмечают границы целых годичных слоев (рис. 9.6).

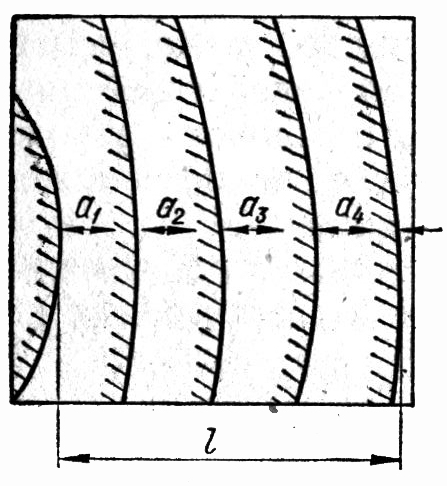

Расстояние между отмеченными точками (отрезок должен быть ≥2см) измеряют с точностью 0.5мм и подсчитывают количество целых годичных слоев (n) в 1см по формуле n=N/l , где N - общее количество целых слоев на отрезке; l - протяженность слоев, см. Процент поздней древесины (P) определяется следующим образом (рис. 9.7):

В каждом из годичных слоев на отрезке (l) измеряют ширину поздней зоны (а) с точностью до 0.1мм. При косом срезе используют масштабную линейку. Все величины суммируют, и процент поздней древесины вычисляют по формуле: P=(∑a/l)*100 , где ∑a - общая ширина поздних зон, мм; l - общая длина отрезка, мм. Зависимость предела прочности древесины при сжатии вдоль волокон в кгс/см2 от процента поздней древесины выражается формулами: Для сосны Rсж(12)=6m+300; Для дуба Rсж(12)=32m+295; 9.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДРЕВЕСИНЫ Прочность древесины определяют путем испытания малых, чистых (без пороков) образцов. Она характеризуется пределами прочности при сжатии, растяжении, статическом изгибе, скалывании. Древесина - анизотропный материал, что обусловлено ее волокнистым строением. В зависимости от направления действия силы механические свойства ее различны. Прочность древесины при сжатии вдоль волокон в 5-10 раза больше, чем поперек, а при растяжении вдоль волокон в 20-30 раз больше, чем поперек. Прочность на изгиб больше, чем на сжатие, но меньше чем на растяжение [σсж<σu<σраст]. Прочность при скалывании поперек волокон в 3-4 раза больше, чем вдоль. А. Определение предела прочности при сжатии вдоль волокон. Производят на образцах-призмах размером 20х20х30 мм (Рис9.8) на гидравлическом прессе мощностью 5…10 т и рассчитывают в МПа по формуле: Rсж = 0,1 Рразр/ab, где Рразр – разрушающая нагрузка, кгс; a, b – размеры поперечного сечения образца, см.

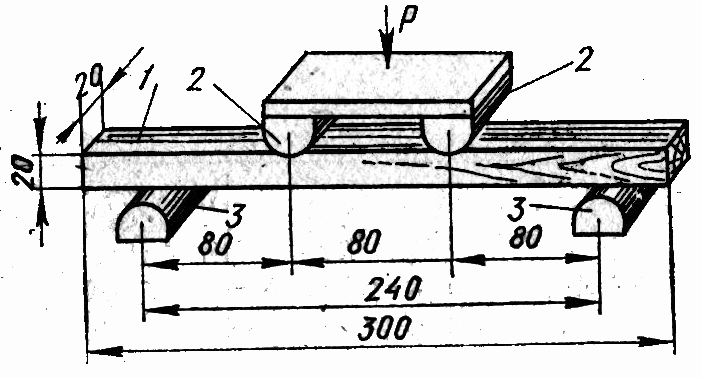

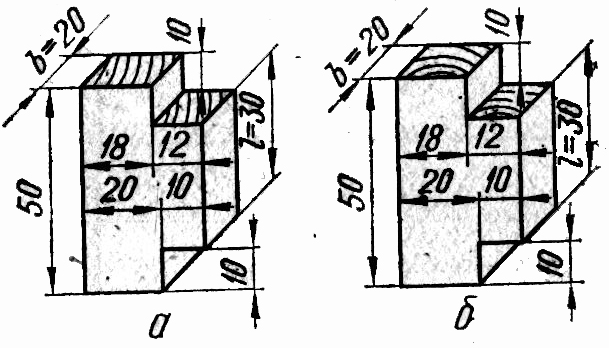

Перед испытанием контролируют размеры образца с точностью до 0.1мм, устанавливают на опорной плите пресса и испытывают на сжатие до разрушения. Средняя скорость нагружения 25±5 кН/мин. Б. Определение предела прочности при статическом изгибе. Производят на образцах-балочках размером 20х20х300 мм и расчитывают в МПа по формуле: Rизг = 0,1Рразрl/bh2, где Рразр – разрушающая нагрузка, кгс; l = 20 см – расстояние между опорами; b – ширина сечения, см; h – высота сечения, см. Схема испытания представлена на рис. 9.9  Рис 9.9. Схема установки образца древесины при испытании на статический изгиб: 1-образец, 2-два подвижных ножа, 3- опоры. Поперечное сечение образца измеряют в средней части образца с точностью до 0.1мм. Образец устанавливают на опоры, расстояния между которыми 240мм. Нагрузку передают через два подвижных ножа с радиусом закругления 15мм, расстояние между которыми 80мм. Испытание проводят на гидравлическом прессе со средней скоростью нагружения 7±1,5кН/мин до разрушения. В. Определение предела прочности при скалывании вдоль волокон Rск = 0,1 Рразр/Sскал, где Scкал – площадь скалывания, см2.  Рис 9.10. Форма и размеры образцов для опредления предела прочности при скалывании по плоскостям Испытание проводят на образцах, имеющих форму и размеры, приведенные на рис.9.10 Плоскость скалывания должна быть радиальной или тангентальной. Sскал=b*l. Образец закрепляют в специальном приспособлении и устанавливают на опорную плиту пресса так, чтобы верхняя торцевая плоскость образца была в центре приложения нагрузки. Средняя скорость нарастания нагрузки 12,5 кН/мин. Образец доводят до разрушения. Механические свойства древесины зависят от влажности, поэтому для получения сравнимых результатов прочность древесины при фактической (равновесной) влажности пересчитывают на прочность при стандартной (12%) влажности по формуле: R12 = Rw(1+α (w-12)), где R12 и Rw – пределы прочности при равновесной w и стандартной (12%) влажности; α – поправочный коэффициент. Коэффициент α принимают:

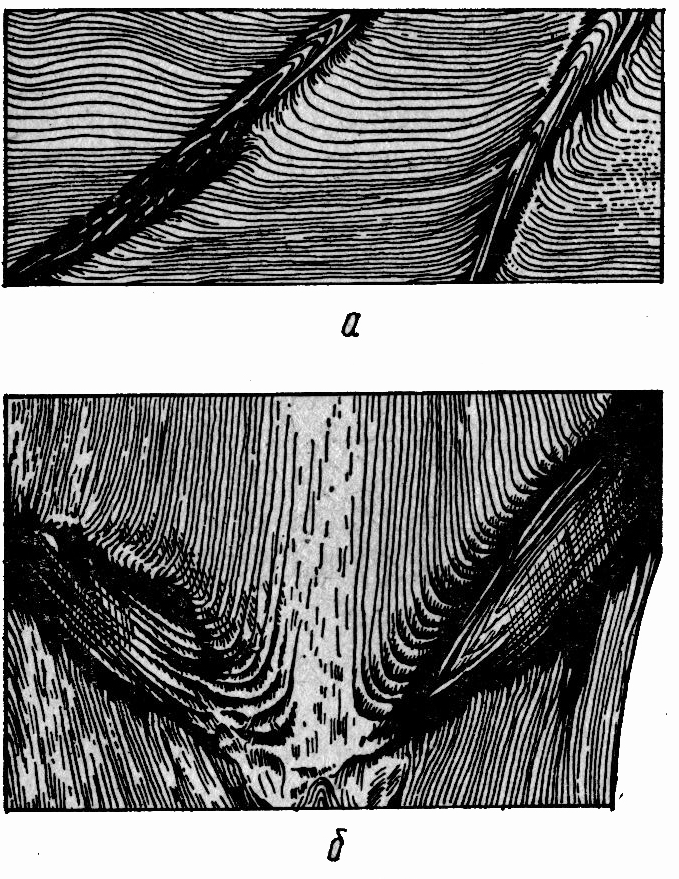

Изучение механических свойств древесины заканчиваются сопоставлением Rсж, Rизг, Rск и выводами. 9.4. ИЗУЧЕНИЕ ПОРОКОВ ДРЕВЕСИНЫ. Пороками древесины называют отклонения от нормального строения, нарушение целостности ткани или клеточных оболочек и различные заболевания. Пороки снижают прочность древесины, долговечность изделий и конструкций из нее, понижают сортность древесины, снижают выход пиломатериалов Поэтому сорт древесины устанавливают не только по физико-механическим показателям, но и по оценке имеющихся в ней пороков. Для изучения пороков необходимо иметь образцы древесины, сортамент лесоматериалов, образцы с различными пороками, плакаты и альбомы с пороками древесины. Измерение пороков производят с помощью металлической линейки, мм, подчитывают их количество в штуках: в круглых лесоматериалах или пиломатериалах – на 1 м длины, а в некоторой продукции – на 1 м2 листа.   Рис. 9.11 Пороки древесины. 1-трещины: а- метик простой; б,в- метик крестовый; г-отлуп; д-морозобоина открытая; е-морозобоина закрытая 2- сучки: а- лапчатый; б- сшивной 3- древесина, пораженная домовыми дереворазрушающими грибами: а-настоящим; б-белым; в- пленчатым. В зависимости от причины появления пороки древесины разделены на группы. Сучки - это заключенные в древесине ствола основания ветвей. Они нарушают однородность древесины, вызывают искривление волокон, затрудняют механическую обработку, снижают прочность при растяжении и изгибе. Различают сучки здоровые, загнившие, гнилые, табачные. По степени срастания сучки бывают сросшиеся, несросшиеся, выпадающие. В зависимости от положения на стволе дерева и плоскости разреза при распиловке сучки бывают округло-овальными, сшивными, лапчатыми. При попадании распила сросшегося сучка получают сшивной сучок, поперек двух расположенных рядом сучков – лапчатый сучок. В зависимости от состояния древесины сучка и степени ее срастания с древесиной ствола сучки бывают сросшиеся твердые и несросшиеся (выпадающие). Сросшиеся твердые сучки являются остатками отмерших ветвей. Сросшиеся твердые сучки могут быть здоровыми (без признаков гнили) и роговыми. Роговые сучки имеют здоровую древесину, обильно пропитанную смолой или дубильными веществами, по цвету темнее окружающей древесины. Несросшиеся выпадающие твердые сучки не связаны с окружающей древесиной и выпадают при высыхании и механической обработке. Рыхлые и табачные сучки – остатки омертвевших ветвей, утративших механическую прочность. Табачные сучки при надавливании легко превращаются в коричневый порошок. Они указывают на наличие в древесине гнили. Трещины - это разрывы древесины вдоль волокон. Они нарушают целостность, снижают механическую прочность и долговечность древесины. Образование трещин связано с наличием внутренних напряжений, возникающих в растущем дереве. В срубленной древесине напряжения возникают под действием внешних факторов. Метик – одна или несколько продольных трещин, проходящих через середину ствола и направленных по радиусу, но не доходящих до периферии. Метик бывает простой и сложный. Простой метик состоит из одной, двух трещин на торце расположенных вдоль ствола в одной плоскости. Сложный метик состоит из нескольких трещин, расположенных вдоль ствола в разных плоскостях. Отлуп – внутренняя трещина, идущая по годовому слою, проходящая вдоль ствола. Отлуп образуется от внутренних напряжений, возникающих под действием ветра и мороза. Морозобоина – наружная радиальная трещина, возникающая зимой при резком охлаждении ствола. Она проходит из заболони в ядро и имеет значительную протяженность по длине ствола. Морозобоина бывает открытой и закрытой. Она способствует появлению в древесине гнили. Трещины усушки – наружные трещины, образующиеся в бревнах и пиломатериалах при высыхании древесины, направленные по радиусу торцевого среза. По расположению в изделиях трещины бывают боковыми, пластовыми, кромочными, торцевыми. По глубине различают трещины: неглубокие (< 1/10 толщины изделия), глубокие (> 1/10 толщины изделия), скозные и т.д. По направлению различают трещины радиальные - метик, морозобоина, трещины усушки и тангентальные - отлуп. Метик, отлуп, морозобоина возникают в растущем дереве, трещины усушки - в срубленной древесине. Пороки формы ствола: Кривизна - искривление ствола по длине. Понижает сорт круглого лесоматериала, уменьшает выход пиломатериалов, переводит древесину в разряд дров. Закомелистость - резкое утолщение комля (нижней части ствола) по сравнению с остальной частью ствола. Сбежистость - резкое уменьшение диаметра ствола на всем протяжении от комля до вершины, превышающее нормальный сбег, равный 1см на 1м длины бревна. Этот порок увеличивает отходы при распиловке, обусловливает появление радиального наклона волокон в пиломатериале и шпоне, снижение прочности. Пороки строения древесины: Косослой - наклон волокон, винтообразное направление волокон. Косослой бывает природный и искусственный (возникает при распиловке). Косослой ухудшает прочность при изгибе и растяжении, способствует усушке и короблению вдоль волокон. Свилеватость - волнистое или путаное расположение древесных волокон. Этот порок понижает прочность при изгибе, затрудняет обработку древесины. Завиток - местное искривление годовых слоев, вызванных наличием сучков. Завиток снижает прочность древесины на сжатие и изгиб. Крень - ненормальное утолщение поздней древесины в годовых слоях, смещение сердцевины. Характерен для наклонно стоящих и искривленных деревьев. Гниль - биологическое изменение древесины, вызванное развитием в ней грибков. Питательной средой для грибков служит целлюлоза древесины, а условиями развития - теплая, влажная среда и кислород воздуха. Заражение древесины происходит с помощью насекомых. Под воздействием грибов древесина окрашивается, происходит снижение ее физико-механических свойств вследствие изменения структуры. Характерный признак заражения древесины грибами – появление плесневатых налетов гнили, белого пушка или белых нитей. Сначала появляется бурая гниль, а затем образуются трещины вдоль и поперек волокон. Степень поражения различна: от следов грибницы до плодовых тел грибов. В течение короткого времени деревянные конструкции зданий, пораженные домовыми грибами, могут прийти в аварийное состояние. Наличие гнили не допускается ни в одном из сортов древесины. Для борьбы с гниением используют сушку древесины до влажности 20%, антисептирование, создание благоприятных условий эксплуатации деревянных конструкций. Повреждения насекомыми. Насекомые поражают древесину в периоды роста, хранения и эксплуатации сооружений. Они образуют в древесине червоточины, представляющие собой совокупность ходов и овальных отверстий, бороздок канавок. В зависимости от глубины проникания червоточина бывает поверхностная (до 3 мм), неглубокая (до 15 мм), глубокая (>15 ьь) и сквозная. По размерам отверстий червоточина бывает некрупная – диаметр отверстий до 3 мм и крупная – диаметр отверстий более 3 мм. Червоточину измеряют по диаметру, мм, и по количеству, шт, на 1 м длины или на 1 м2 площади. Особенно большой вред древесине наносят жуки-короеды и домовые точильщики Жуки-короеды образуют неглубокие извилистые ходы-борозды и заносят в древесину грибы, вызывая быстрое загнивание конструкций. Повреждение домовыми точильщиками представляют собой много мелких круглых отверстий, из которых высыпается древесная мука. Домовой точильщик поражает стропила, чердачные балки и т.д. Для защиты от насекомых используют инсектициды. Контрольные вопросы.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||