основы управления. Контрольная основысуправления. Краснодарского края

Скачать 0.64 Mb. Скачать 0.64 Mb.

|

|

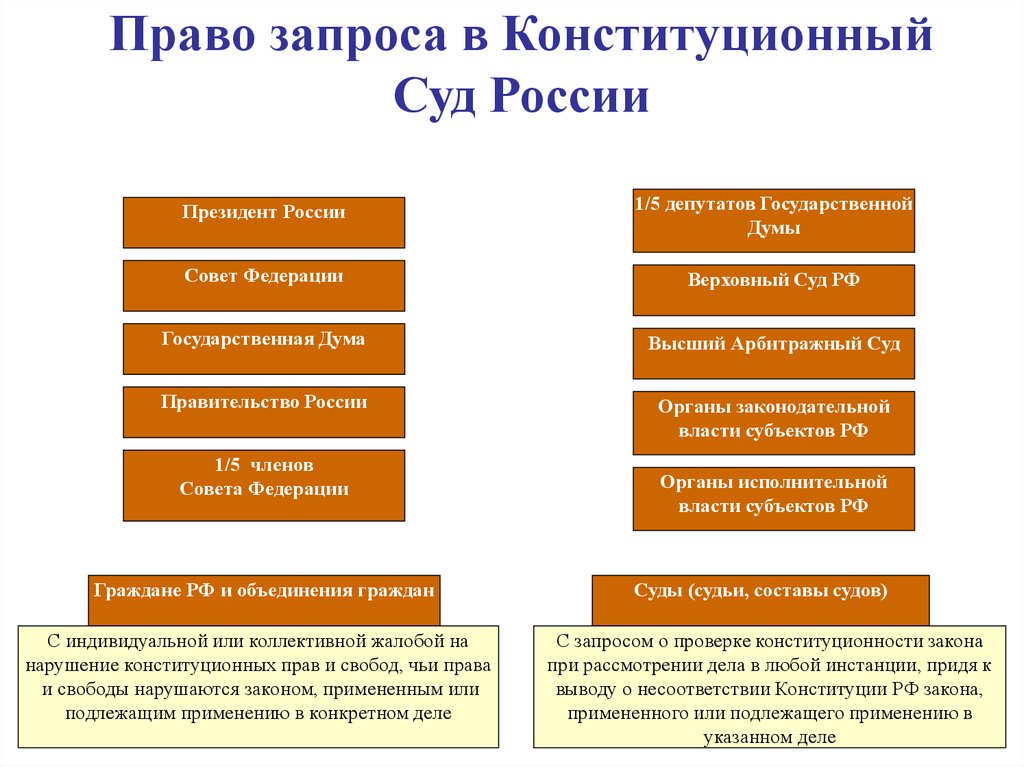

3. Соотношение понятий «Правосудие» и «Судебная власть» Правосудие наиболее общим образом определяется как форма государственной деятельности по рассмотрению и разрешению судом различных социальных конфликтов, связанных с действительным или предполагаемым нарушением норм права и принятием общеобязательных решений, подкрепленных государственным принуждением. В данном контексте правосудие рассматривается с различных точек зрения: как «социально-правовой феномен государственной власти» и ее «императив», как «структурный элемент системы разделения властей» и т.д. При этом следует подчеркнуть, что правосудие едино для любых категорий дел и не существует какого-то особого «уголовного», «гражданского» или иного правосудия. Говорится о правосудии применительно к уголовным делам (или в сфере уголовной юстиции, уголовного судопроизводства, уголовного процесса), применительно к гражданским делам (или в сфере гражданской юстиции, гражданского судопроизводства, гражданского процесса). Таким образом, можно констатировать, что правосудие осуществляется в различных формах судопроизводства, а оно, в свою очередь, производится в процессуальном порядке, устанавливаемом в зависимости от вида дел, но не судов. Все суды в равной мере призваны обеспечивать своей деятельностью достижение правосудия. Согласно ч. 1 ст. 118 Конституции РФ «Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом». В ч. 1. ст. 1 Федерального конституционного закона от 23 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации» указано: «Судебная власть в Российской Федерации осуществляется только судами». В этой связи встает вопрос о соотношении понятий «правосудие» и «судебная власть». В литературе «судебная власть» обычно трактуется шире чем «правосудие», которое определяется как «форма осуществления судебной власти» или «процесс» ее осуществления. Например, указывается, что судебная власть, «институционально представленная системой судебных органов, реализует функцию правосудия (судопроизводства), а также ряд вспомогательных функций, создающих условия надлежащего кадрового, материально-технического, информационно-аналитического и иного обеспечения судебной деятельности». Исходя из такого понимания функция правосудия (судопроизводства) основная, но не единственная для судебной власти. Вместе с тем, законодательство предусматривает осуществление судебной власти только посредством различных видов судопроизводства. На это указывает ч. 2 ст. 118 Конституции РФ: «Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства». Данное положение воспроизводится и в ч. 3 ст. 1 ФКЗ от 23 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации». Таким образом, правосудие – это осуществление судебной власти посредством различных форм судопроизводства. Но в понятие судопроизводства не могут включаться функции материально-технического, информационно-аналитического и иного обеспечения судебной деятельности. В связи с этим, сегодня возникает необходимость законодательно закрепить положение, содержащее четкое указание, что на суды не могут возлагаться никакие иные функции, кроме правосудия. Соответственно и реализация судебной власти должна определяться как деятельность судов, направленная на осуществление правосудия посредством различных форм судопроизводства. С проблемой определения сущности правосудия и судебной власти связан ряд организационно-правовых вопросов, порождающих споры с точки зрения реализации принципа самостоятельности судебной власти. Как известно, сегодня назначение федеральных судей относится к компетенции Президента РФ. Его Администрация, получая информацию с мест, имеет возможность заниматься фактическим отбором кандидатов на судейские должности. Это несколько напоминает методы подбора судей в советские времена, когда судейские должности входили в структуру партийно-советской номенклатуры. Подобная система таит опасность превращения судей из служителей закона в послушных проводников политики «верхов». Предметом дискуссий остается и проблема организационного (ресурсного) обеспечения деятельности судов (в советский период это называлось организационным руководством). Так, в действующем Положении «О Министерстве юстиции Российской Федерации» от 13 октября 2004 г. к его правомочиям отнесена реализация государственной политики, в том числе, в сфере «обеспечения установленного порядка деятельности судов» (ст. 1). Но конкретное содержание этой функции не раскрывается и на практике организационное обеспечение судов институциируется в системе самой судебной власти. Судейским сообществом негативно воспринимается идея передачи Судебного департамента из ведения Верховного суда РФ в Министерство юстиции. Это рассматривается как угроза независимости судебной власти и возврат к положению, при котором в свое время суды были доведены «до нищеты». Между тем, как и судебные органы, в современных условиях Минюст России также является демократическим институтом и призван содействовать осуществлению независимости судов. Кроме того, существующая модель организационного обеспечения судов не всеми специалистами признается оптимальной. В этой связи отмечается, что во многих зарубежных странах данная функция чаще всего осуществляются министерствами юстиции, поскольку там такая модель считается наиболее эффективной. В целом же, как уже отмечалось в литературе, проблема организации деятельности суда (судебного администрирования) остается практически неисследованной в российской юридической науке. В контексте перспектив развития судебной системы Российской Федерации данная проблематика нуждается в дополнительном теоретико-правовом осмыслении. Заключение Судебная власть – это инструмент, посредством которого право воздействует на общественные отношения. Инструмент не единственный, но главнейший в конфликтных случаях. Потребность в суде как социальном институте защиты, способном разрешить социальный конфликт, возникла в обществе из потребности восстановить нарушенную справедливость. Граждане обращаются в суд в надежде получить государственную защиту. С другой стороны, суд, являясь государственным учреждением, представляет интересы государства. В уголовном процессе, где индивид, обвиняемый в совершении преступления, всегда противостоит обществу и государству в целом, таким образом, оказывается лицом к лицу с государственной машиной. Из всех властей судебная власть – самая слабая, так как она не опирается на волеизъявление избирателей, как законодательная власть, и не располагает силовыми структурами для принуждения, как власть исполнительная. Но сила судебной власти в уважении цивилизованного общества к праву и к суду как его профессиональному толкователю и справедливому применителю. Не случайно в западных странах юристы не сразу могут взять в толк, о чем идет речь, когда мы спрашиваем их о последствиях неисполнения судебных решений. Они не могут себе представить, как это возможно – не исполнить решение суда. Дальнейшее совершенствование и проведение реформы судебной власти послужит развитием и создаст условия реализации естественных неотчуждаемых прав и свобод человека. Естественные права являются требованием отражения к условиям существования человека в обществе. Список использованных источников Божьев В. П., Гаврилов Б. Я. Правоохранительные и судебные органы. Учебник для СПО. — М.: Юрайт, 2019. 296 с. Головка Л. В., Брусницын Л. В., Ветрова Г. Н. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник. — М.: Городец, 2020. 768 с. Лиховицкая Е. П. Судоустройство и правоохранительные органы. Краткий курс. Учебное пособие. — М.: Проспект, 2019. 224 с. Маслеев А. Г., Бердюгина О. Г., Грибакина Э. Н. Профессиональная этика (в правоохранительных органах). — М.: Юстиция, 2020. 144 с. Орлов Ю. К. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник для бакалавров. — М.: Проспект, 2020. 336 с. Орлов Ю.К. Судоустройство и правоохранительные органы. Учебник. — М.: Проспект, 2018. 336 с. Попова Н. Ф. Основы управления в правоохранительных органах. Учебник и практикум. — М.: Юрайт, 2017. 288 с. Правоохранительные органы России. Учебник для вузов. — М.: Юрайт, 2019. 296 с. Правоохранительные органы Российской Федерации. Учебник / под ред. Ляхов Ю. А. — М.: Инфра-М, Норма, 2018. 416 с. Романовский Г. Б., Романовская О. В. Правоохранительные органы. Учебное пособие. — М.: РИОР, Инфра-М, 2017. 300 с. Седова Г. И., Степанов В. В. Дознание в правоохранительных органах. Учебное пособие. — М.: Юрайт, 2019. 130 с. Станкевич Г. В., Григорова К. С., Акопов С. М. Правоохранительные органы в схемах. Учебное пособи. — М.: Проспект, 2020. 80 с. Самостоятельная работа № 8. Найдите в Федеральном Конституционном законе РФ «О Конституционном Суде РФ» виды обращений в Конституционный Суд РФ. Составьте свой ответ в виде опорно-логической схемы.  Самостоятельная работа № 9. Согласно ч. 2 ст. 118 Конституции РФ «Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства». Составьте конспект, отвечая на следующие вопросы: 1. Объясните, что вы понимаете под конституционным судопроизводством, как о выражении властных полномочий? 2. Найдите в Конституции РФ положения, в которых идет речь о соотношении власти и судебной власти. 3. Какие нормативные акты, кроме Конституции РФ, содержат положения о конституционном судопроизводстве? КОНСПЕКТ 1. Объясните, что вы понимаете под конституционным судопроизводством, как о выражении властных полномочий? Конституционное судопроизводство является принципиально новым для России правовым институтом, предназначение которого состоит в обеспечении верховенства и прямого действия Конституции РФ, в упорядочении властных полномочий органов государства и защите прав и свобод личности. Конституционное правосудие, развивая механизм конституционного контроля, выступает как самостоятельный и специальный вид контрольной деятельности государства, как главный элемент правовой защиты Конституции РФ. Такая роль конституционного правосудия обусловила возникновение новой подотрасли в системе конституционного права, которое стремительно формируется в новую самостоятельную отрасль конституционного процессуального права. Этому способствует также становление конституционных (уставных) судов в субъектах РФ. Главной и отличительной особенностью конституционного правосудия является его функция подчинения политики праву. Это единственный вид правосудия, оценивающий политические решения, явления и акции с позиции конституционного права, соответствия их Конституции РФ и определяющий правовые границы. Не случайно в Основном законе сформулированы правовые формы взаимодействия всех носителей власти с Конституционным Судом РФ. Этим обеспечивается верховенство Конституции, ограничение государственной власти законом, не допускается дисбаланс и узурпация власти отдельными политическими силами. Конституционное судопроизводство в широком смысле понимается как урегулированная нормами конституционного законодательства совокупность процессуальных действий и конституционных процессуальных отношений, складывающихся между Конституционным Судом РФ и другими субъектами права при рассмотрении и разрешении подведомственных ему дел. В узком понимании - это порядок деятельности Конституционного Суда РФ, основанный на реализации положений Конституции РФ. Специализированные институты судебного конституционного контроля, функционирующие более чем в ста странах мира, стали правовой базой для поиска оптимальной модели конституционного правосудия в России. В результате за основу была взята европейская модель, отличительными чертами которой являются: создание специализированного органа конституционной юстиции; общеобязательность решений Суда для всех субъектов права; самостоятельная процессуальная форма отправления правосудия; особый высококвалифицированный состав судей. Создание специализированного правового механизма защиты Конституции РФ проходило поэтапно, начиная с момента создания Комитета Конституционного надзора и заканчивая признанием конституционной юстиции в Основном законе. Итого ее становления является ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. определивший правовые основы для формирования и функционирования специализированного органа судебного конституционного контроля и провозгласивший таковым Конституционный Суд РФ, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Основными целями деятельности Суда являются защита основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей ее территории. Важнейшие функции Конституционного Суда РФ: 1) разрешает дела о соответствии Конституции РФ и иных нормативно-правовых актов; 2) разрешает споры о компетенции между органами государственной власти; 3) проверка жалоб о нарушении конституционных прав и свобод граждан и запросов судов о конституционности закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле; 4) толкование Конституции РФ; 5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления; 6)выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения; 7)осуществление иных полномочий, предоставляемых ему Конституцией РФ. 2. Найдите в Конституции РФ положения, в которых идет речь о соотношении власти и судебной власти. Конституция РФ (ст. 10) выделяет три ветви государственной власти: законодательную, исполнительную и судебную. В этой же статье указано, что органы, представляющие эти ветви власти, самостоятельны. Далее, в ч. 1 ст. 11 установлено, что государственную власть в России осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды РФ. Поэтому именно данные структуры общепризнанно считаются носителями государственной власти. Самостоятельность данных ветвей власти означает, что каждая из них, действуя в рамках своих полномочий, независима от других ветвей в принятии решений, производстве действий, а также при разрешении всех организационных вопросов. Основное назначение законодательной власти - принятие в установленном порядке федеральных законов. Исполнительная власть осуществляет их исполнение, а также реализует непосредственный контроль за соблюдением положений закона иными субъектами правоприменения. С этой целью в Российской Федерации создана соответствующая система органов, многие из которых относятся к разряду правоохранительных. Что же касается судебной власти, то она разрешает вопросы, возникающие в ходе реализации положений закона применительно к конкретной ситуации. Таким образом, сферы ведения трех ветвей государственной власти существенно различаются. Законодательная, исполнительная и судебная власть по своему значению являются равновеликими. Ни одна из ветвей власти не имеет приоритета над остальными, а также не вправе вмешиваться в деятельность органов, реализующих иные властные полномочия. Несмотря на то, что все ветви государственной власти независимы друг от друга, при реализации ими своих полномочий они находятся в постоянном и весьма тесном взаимодействии. Так, судебная власть при необходимости реализует имеющееся у нее право законодательной инициативы. Законодательная власть путем внесения изменений в действующее законодательство совершенствует организацию судов, уточняет их полномочия, тем самым способствуя укреплению судебной власти. Исполнительная власть реализует решения судебных органов, а также иными способами способствует их деятельности. Основным видом судебной деятельности является правосудие. Уже в самом данном термине кроется большое значение данной деятельности как важного регулятора социальных отношений. Но своей сути правосудие представляет собой рассмотрение и разрешение конкретных споров (в широком смысле слова) или иных ситуаций посредством оценки имеющихся сведений и адекватного применения правовых норм. Правосудие представляет собой деятельность специально уполномоченных судебных органов, которая осуществляется от имени государства в строго установленном законом порядке и содержанием которой является рассмотрение и разрешение гражданских, уголовных дел, дел об административных правонарушениях, а также принятие иных решений в пределах, имеющихся у них полномочий. Из данного определения вытекает ряд признаков правосудия, характеризующих его в качестве особого вида социально значимой деятельности. 1. Правосудие осуществляется специально созданными государственными органами.В соответствии с ч. 1 ст. 118 Конституции РФ единственным органом правосудия является суд. Следовательно, никакие иные органы не вправе именовать свои действия правосудием. Это касается как государственных органов, так и общественных объединений, иных институтов гражданского общества. Кроме того, сами судебные органы также должны обладать соответствующими полномочиями. Во-первых, общие полномочия того либо иного судебного органа осуществлять правосудие по определенной категории дел закрепляются в действующем законодательстве (например, подсудность судам уголовных дел определена в ст. 31 УПК РФ). Во-вторых, судебный орган должен обладать специальными полномочиями, т.е. иметь в своем распоряжении конкретные материалы, по которым будет осуществляться правосудие. Понятие правосудия применительно ко всем судебным органам закреплено на законодательном уровне. Что касается конституционного правосудия, то оно в Федеральном конституционном законе "О Конституционном Суде Российской Федерации" упоминается лишь косвенно (ч. 3 ст. 115). В то же время в ст. 1 данного акта указано, что Конституционный Суд РФ является судебным органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства. В соответствии со ст. 4 Федерального конституционного закона "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" данные судебные органы осуществляют правосудие, разрешая споры и рассматривая дела, отнесенные к их компетенции, посредством гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Суды общей юрисдикции рассматривают все гражданские и административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов, за исключением дел, которые в соответствии с российским законодательством рассматриваются другими судами; все уголовные дела; иные дела, отнесенные Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами к их ведению. Согласно ст. 4 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации" данные суды осуществляют правосудие путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных законом к их компетенции. В ст. 3 Федерального конституционного закона "О военных судах Российской Федерации" указано, что данные суды осуществляют правосудие от имени Российской Федерации, рассматривая подсудные им дела в порядке гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Правосудие осуществляется законным составом суда. Данный признак предполагает, что в правосудии должно принимать участие именно то количество судей, которое требуется в соответствии с законом (судья единолично, коллегия из 3 профессиональных судей, судья и 12 присяжных заседателей; судья и 2 арбитражных заседателя и т.п.). Кроме того, не вправе осуществлять правосудие те судьи, которые подлежат отводу. Если судья осведомлен о наличии обстоятельств, дающих основание для отвода, то он обязан взять самоотвод. Правосудие осуществляется от имени государства. Данный признак выражается в том, что все итоговые судебные решения принимаются от имени Российской Федерации. Тем самым обеспечивается авторитет судебной власти и непосредственное действие судебных постановлений. В промежуточных судебных решениях такое указание отсутствует, однако и в этом случае все решения принимаются от имени государства, обеспечиваются государственной силой и реализуются надлежащим образом. В то же время государство несет ответственность за принимаемые судом решения, в том числе за их законность, обоснованность, мотивированность и справедливость. К примеру, при последующей отмене обвинительного приговора суда лицу обеспечивается право на реабилитацию, в которую входит и возмещение причиненного ему вреда за счет средств государственного бюджета. Правосудие осуществляется в порядке, строго регламентированном действующим законодательством. На данный вид деятельности распространяется правило, согласно которому суды имеют возможность осуществлять лишь те действия и принимать лишь те решения, которые прямо разрешены законом. Различные сферы судебной деятельности непосредственно регламентированы специфическими законодательными актами, положения которых каждый судебный орган обязан соблюдать. Кроме того, эта обязанность распространяется на случаи, когда в сферу деятельности суда вовлекаются и иные законодательные акты. Содержанием правосудия является деятельность по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел об административных правонарушениях, а также иных дел. Такое рассмотрение осуществляется в пределах имеющихся у судов полномочий. Например, в ходе уголовного судопроизводства суд вправе рассматривать вопросы, связанные с гражданским иском, заявленным потерпевшим. Но в гражданском судопроизводстве суд не вправе прямо или косвенно разрешать вопрос о виновности лица в совершенном преступлении. Конституционное правосудие является относительно новой его формой. Конституционный Суд РФ в числе иных направлений деятельности осуществляет правосудие путем рассмотрения и разрешения жалоб на неконституционность закона, примененного в конкретном деле. Производство по делам об административных правонарушениях в форме правосудия осуществляется не всегда, поскольку во многих случаях решение выносится иным юрисдикционным органом. Административное правосудие имеет место в случаях, когда дело об административном правонарушении подсудно непосредственно суду, а также когда решение иного юрисдикционного органа было обжаловано в суд заинтересованным лицом. При производстве по уголовным делам при наличии оснований дело может быть прекращено и на стадии предварительного расследования. Правосудием досудебное производство по уголовному делу не является. Вместе с тем к сфере правосудия следует причислять деятельность суда по рассмотрению и разрешению трудовых споров, а также жалоб па действия и решения, нарушающие права и свободы граждан (Закон РФ от 27.04.1993 № 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан"). Понятия "правосудие" и "судебная власть" тесно взаимосвязаны, но не тождественны. Правосудие представляет собой правоприменительную деятельность, которая осуществляется в связи с возникновением конкретных правоотношений и целью которой является разрешение конфликта интересов. Судебная власть - это организационно-правовая форма, в рамках которой происходит правосудие, а также реализуются иные направления судебной деятельности. Поэтому понятия "правосудие" и "судебная власть" соотносятся между собой как философские категории содержания и формы. |