основы управления. Контрольная основысуправления. Краснодарского края

Скачать 0.64 Mb. Скачать 0.64 Mb.

|

|

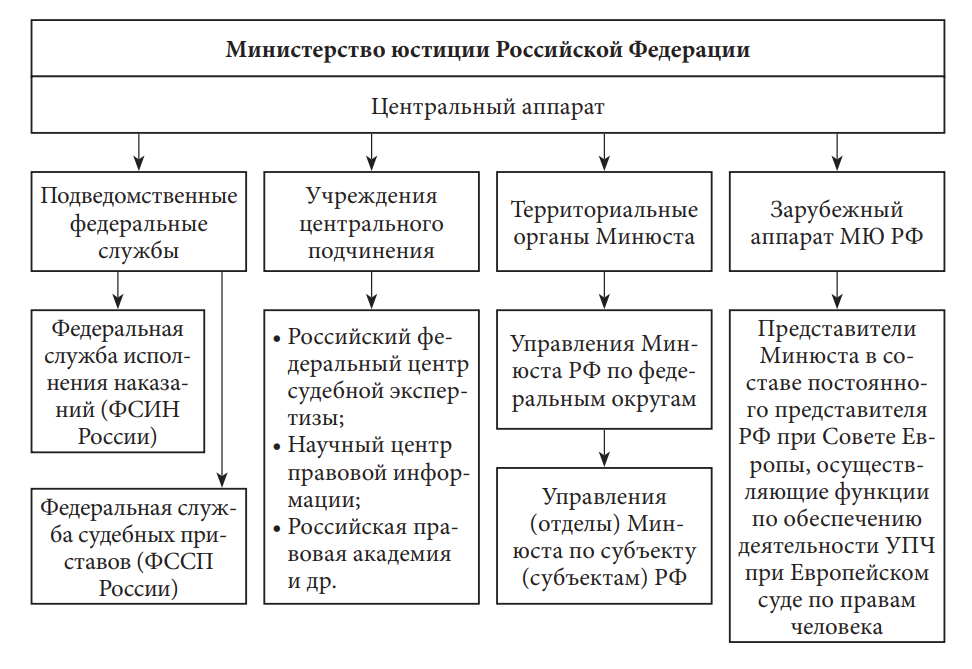

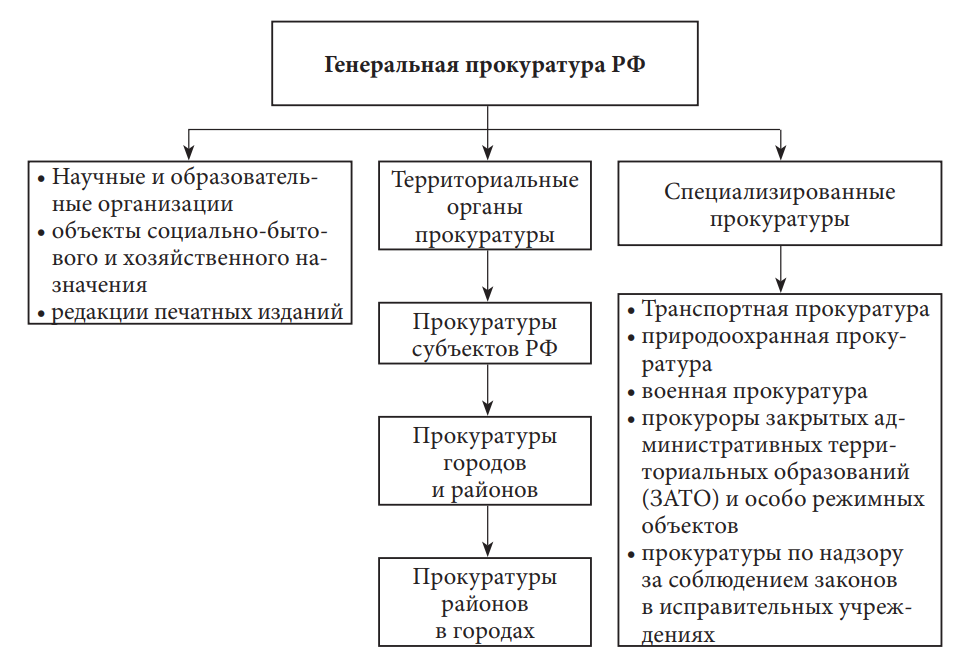

1. Каким путём определяются категории профессиональной пригодности? Профессиональный психологический отбор гражданина на службу (далее - психологический отбор) осуществляется для определения способности указанного гражданина (далее - кандидат) по своим личным и деловым качествам выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, а также для выявления факторов риска девиантного (общественно опасного) поведения (далее - факторы риска). В процессе психологического отбора проводится определение категорий профессиональной психологической пригодности (далее -профессиональная пригодность) кандидатов. Определение категорий профессиональной пригодности осуществляется путем проведения психологических и психофизиологических исследований (обследований), тестирований, медицинских, в том числе с применением специализированных технических устройств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющих вреда окружающей среде, а также медицинских изделий (далее - комплексные обследования). Критерии определения категорий профессиональной пригодности: уровень развития личных и деловых качеств кандидатов; наличие или отсутствие факторов риска; Личными и деловыми качествами, подлежащими изучению: а) уровень общего интеллектуального развития, способностей к логическим суждениям и умозаключениям, а также к четкому изложению информации в устной и письменной формах; б) эмоциональная устойчивость, уравновешенность, контроль своего поведения и внешних проявлений эмоций, эмоциональная зрелость; в) уровень волевой регуляции поведения, выдержки, смелости, решительности, настойчивости, целеустремленности, работоспособности; г) внутренняя организованность, исполнительность, дисциплинированность, ответственность за порученное дело; д) уровень правосознания и нравственных убеждений, честность, принципиальность, соблюдение норм общественной морали; е) зрелость личности, способность брать на себя ответственность за свои решения, действия и поступки, умение определять приоритеты и последовательность в решении проблем, самостоятельность, уверенность в своих силах и уровень самокритичности; ж) самооценка, особенности мотивационной сферы личности. Факторы риска, подлежащие выявлению: а) злоупотребление алкоголем или токсическими веществами; б) потребление без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ; в) участие в незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ; г) противоправные контакты с лицами, имеющими неснятую или непогашенную судимость; д) участие в незаконном обороте оружия; е) участие в деятельности запрещенных общественных объединений; ж) совершение уголовно наказуемых деяний (кроме уголовно наказуемых деяний, указанных в других подпунктах настоящего пункта); з) сокрытие или искажение анкетных данных, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; и) попытка поступления на службу в интересах деятельности запрещенных общественных объединений, преступных и иных организаций; к) склонность к злоупотреблению должностными полномочиями; л) склонность к совершению суицидальных действий. 2. Что является критериями определения категорий профессиональной пригодности? Определение профессиональной пригодности сотрудника правоохранительной организации проводится в целом по результатам его правоохранительной деятельности и носит, как правило, комплексный характер, в основе которого лежат критерии, характеризующие эффективность и качество его труда. В течении некоторого времени оценка сотрудников ОВД проводилась на основе квалификационных критериев (результаты экзаменов, аттестаций и т.п.). Но при проведении профессионально-психологического наряду с квалификационными используются и другие виды критериев. Во-первых, профессиональная пригодность, равно как и непригодность, оцениваются по объективным критериям,показателям эффективности его труда в виде конкретно достигнутых им результатов. Эти достигнутые показатели могут быть зафиксированы в качественной и количественной форме. Во-вторых, отдельную группу критериев профессиональной пригодности составляют оценки деятельности и личности кандидата, данные ему вышестоящими руководителями и отраженные в различных документах личного дела. («внешние критерии»). К их числу относятся оценки различных профессиональных качеств сотрудника, которые помогают ему добиваться высоких результатов в работе, например, такие как: инициатива, добросовестное и ответственное отношение к делу, владение профессиональными навыками и т.п. Эти критерии более субъективны, нежели критерии, относящиеся к первой группе, однако обычно они также достаточно надежны. В-третьих, профессиональная пригодность сотрудника может оцениваться косвенно по его индивидуально-психологическим качествам и свойствам в виде психологических критериев. Для диагностики степени выраженности этих свойств в количественной и качественной форме у конкретного кандидата подбирается специальная батарея психодиагностических методик и с их помощью проводится обследование. В результате показатели этих методик являются тестовыми критериями профессиональной пригодности. Критерии профессиональной пригодности (как объективные по результатам работы, так и психологические, выявленные в ходе тестирования) должны: -отражать только значимые показатели, соответствующие стабильным, устойчивым параметрам правоохранительной деятельности; -различать сотрудников ОВД с высокой и низкой степенью профессиональной пригодности к работе в правоохранительной организации; -быть удобными в использовании при оценке деятельности и личности каждого сотрудника ОВД; 2. Объективными («внешними») критериями профессиональной успешности сотрудника ОВД являются: различного рода поощрения за достигнутые успехи в работе, зачисление в резерв для выдвижения, назначение на вышестоящую должность и т.п. О профессиональной успешности сотрудников ОВД могут свидетельствовать также положительные оценочные характеристики, выделяющие их отдельные наиболее важные в профессиональном отношении особенности, качества личности, определенные образцы, эталоны поведения в различных служебных ситуациях, особенно экстремального характера. Самостоятельная работа № 17. Изучите положения Указа Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» и составьте конспект, раскрывающий полномочия Министерства юстиции по обеспечению нормотворческой деятельности органов государственной власти. КОНСПЕКТ Обеспечение нормотворческой деятельности органов государственной власти включает несколько направлений деятельности Министерства юстиции: экспертизу и координацию правотворческой деятельности федеральных органов исполнительной власти; юридическую оценку правовых актов субъектов РФ; учет и систематизацию действующего законодательства. 1. В соответствии с Положением Министерство юстиции координирует нормотворческую деятельность федеральных органов исполнительной власти, проводит юридическую экспертизу проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, вносимых этими органами на рассмотрение Президента и правительства РФ. Координационная функция осуществляется Министерством юстиции в двух случаях: когда подготовка проекта правового акта поручена Министерству при участии других ведомств и когда проект готовится другими ведомствами, а Министерство принимает участие в его подготовке. Так, в соответствии с Графиков подготовки правовых актов Правительства РФ, необходимых для реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2001 год», одновременно с постановлением Правительства РФ от 30 марта 2001г. Должно быть подготовлены 46 проектов различных правовых актов, и в работе над каждым из них в той или иной форме предусматривается участие министерства юстиции. Для осуществления координационной функции Министерство юстиции наделено правом запрашивать и получать необходимые материалы от органов государственной власти, привлекать для разработки проектов и их экспертизы научные и другие организации, ученых и специалистов, в том числе и на договорной основе, а также работников федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, Министерство юстиции имеет полномочия по собственной инициативе вносить на рассмотрение Президента и Правительства РФ проекты законодательных и иных нормативно правовых актов по вопросам собственной компетенции, а также предложения по реализации политики государства в сфере юстиции. 2. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов субъектов РФ на предмет их соответствия Конституции РФ и федеральным законам - еще одна важная сторона обеспечения нормотворчества органов государственной власти регионов. 3. Государственный учет и систематизация действующего законодательства - функция, которая обеспечивает правотворческую деятельность не только самого Министерства юстиции, но и правовую информацию Президента, Правительства и иных федеральных органов исполнительной власти. В этих целях на базе общеправового классификатора отраслей законодательства осуществляется государственный учет правовых актов федерального уровня: законов, указов Президента, Постановлений Правительства. Учет ведется на магнитных и бумажных носителях, каждый акт распределяется по предметам соответствующей отросли законодательства и путем внесения необходимых поправок и уточнений поддерживается в контрольном состоянии. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10 августа 2001 года «О дополнительных мерах по обеспечению единства правового пространства Российской Федерации» и принятого в его развитие Положения о порядке ведения федерального регистра нормативных актов субъектов РФ на Министерство юстиции возложена обязанность ведения этого регистра в целях обеспечения контроля за соответствием правовых актов субъектов российской Федерации Конституции РФ и федеральным законам, а также для получения гражданами и органами власти необходимой правовой информации. Согласно установленному порядку высшее должностное лицо субъекта РФ обязано в 7-дневный срок после принятия правового акта законодательным или исполнительным органом власти направить его копию в министерство юстиции через соответствующий территориальный орган юстиции для его оценки и последующего включения в определенный раздел Федерального регистра. К этому участку работы Министерства юстиции относится также подготовка к официальному изданию кодифицированных актов (кодексов), участие в работе по созданию Свода законов РФ, также осуществление обмена правовой информацией с иностранными гражданами. Самостоятельная работа № 18. Ссылаясь на нормы Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» составьте конспект, раскрывающий систему судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции РФ, их правовое закрепление и внутреннюю структуру. КОНСПЕКТ В настоящее время система судебно-экспертных учреждений (СЭУ) Министерства юстиции РФ включает в РФЦСЭ при Минюсте России, региональные центры (РЦСЭ): Северо-западный Воронежский, Дальневосточный, Приволжский, Средневолжский, Сибирский, Уральский, Южный, а также центральные лаборатории судебных экспертиз (ЦЛСЭ) и лаборатории судебных экспертиз (ЛСЭ) Минюста России: Алтайская, Архангельская, Башкирская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Дагестанская, Забайкальская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Краснодарская, Красноярская, Курская, Мордовская, Московская, Мурманская, Омская, Орловская, Пензенская, Пермская, Приморская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Ставропольская, Тамбовская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Читинская, Чувашская, Якутская, Ярославская. В ряде областных городов, в которых нет ЛСЭ, организованы отделения судебных экспертиз и экспертные группы. РЦСЭ и ЦЛСЭ имеют основную и дополнительную зоны обслуживания. В пределах основной зоны выполняются все роды и виды судебных экспертиз, в дополнительной зоне — только те, которые не производятся в зональной (нецентральной) ЛСЭ. Главным направлением деятельности всех экспертных учреждений Минюста России является производство судебных экспертиз и экспертных исследований по заданиям судов, органов прокуратуры, внутренних дел, безопасности, таможенных органов, налоговых инспекций, нотариата, органов социальной защиты, а также органов и должностных лиц, рассматривающих дела об административных правонарушениях. Деятельность СЭУ осуществляется на основе процессуального законодательства России, ФЗ ГСЭД и в соответствии с Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации. Специалисты СЭУ ежегодно решают сотни тысяч экспертных задач. Наряду с этим некоторые региональные ЦЛСЭ и ЛСЭ постоянно участвуют в научно-исследовательской работе, организуемой РФЦСЭ, и тем самым способствуют совершенствованию научно-методической базы в области судебной экспертизы. РЦСЭ выступают, кроме того, в качестве экспертных учреждений для выполнения судебных экспертиз по новым родам и видам, а также редко встречающимся в следственной и судебной практике видам исследований. В этих случаях они обслуживают весь регион, закрепленный за лабораториями, входящими в зону их деятельности. РФЦСЭ является ведущим экспертным учреждением в системе судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции РФ. За годы своего существования в РФЦСЭ накоплен значительный опыт по организации и проведению научных и экспертных исследований. В нем осуществляется подготовка кадров высшей квалификации в области судебной экспертизы. Для каждого СЭУ установлена зона обслуживания следственных органов и судов. Каждому экспертному учреждению определены роды и виды судебных экспертиз, обязательных для производства. В малочисленных СЭУ, имеющих статус отделения или группы, проводятся в основном традиционные криминалистические экспертизы, а также судебные автотехнические и судебно-бухгалтерские экспертизы. Более крупные и развитые ЛСЭ, располагающие необходимыми специалистами и соответствующей приборной базой, выполняют до 15 родов и видов экспертиз. В настоящее время РФЦСЭ проводит первичные экспертизы для судебно-следственных органов Москвы, Московской области, а также выполняет экспертизы для Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, если в их территориальных ЛСЭ отсутствуют соответствующие специалисты. РФЦСЭ выполняет наиболее сложные и повторные экспертизы по заданию любого следственного органа или суда РФ. Всего в центре проводится 22 рода судебных экспертиз по 53 экспертным специальностям. В целях обеспечения единого научно-методического подхода к производству судебных экспертиз в государственных судебноэкспертных учреждениях Министерства юстиции РФ приказом Минюста России от 20 декабря 2002 г. № 347 утверждены Перечень родов (видов) экспертиз, выполняемых в судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации и Перечень экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации. Центр обеспечивает экспертные учреждения всех ведомств, а также правоохранительные органы, суды, юридические вузы методическими и информационными изданиями, переводами иностранной литературы по вопросам судебной экспертизы. РФЦСЭ также: осуществляет оценочную деятельность; выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, дает консультации; занимается обучением и повышением квалификации специалистов, не являющихся работниками СЭУ; рецензирует заключения, выполняемые в других экспертных учреждениях; проводит экспертные исследования по поручениям судебных приставов-исполнителей, а также обращениям граждан и юридических лиц; выполняет по договорам с юридическими и физическими лицами платные несудебные экспертизы; осуществляет организационно-методическое руководство деятельностью региональных СЭУ по апробации и внедрению новых научно-исследовательских разработок, автоматизированных систем и программных комплексов для решения экспертных задач, изучает результативность их использования в экспертной практике. Важным направлением работы РФЦСЭ являются подготовка и повышение квалификации экспертных кадров, организация стажировок специалистов СЭУ, рецензирование их заключений, проведение аттестации экспертных кадров. РФЦСЭ организует конференции, научно-практические семинары и школы по актуальным проблемам теории и практики судебной экспертизы. Самостоятельная работа № 20. Изучите положения Указа Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации», составьте схему организационной структуры Министерства юстиции РФ, определите в ней место структуры управления службы судебных приставов. Вопрос: Какую роль играет ФССП в общей системе органов юстиции?  Самостоятельная работа № 21. Изучите раздел 5 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и дайте развёрнутые ответы на следующие вопросы: 1. Какими нормативно-правовыми актами определяется правовое положение и условия службы прокурорских работников? 2. Какие требования, предъявляет закон к лицам, назначаемым на должности прокуроров? Самостоятельная работа № 22. Изучите ст. 4 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», проанализируйте содержание статьи и составьте опорно-логическую схему системы управления органов прокуратуры.  Самостоятельная работа № 24. Изучите положения Указа Президента РФ от 06.05.2011 № 590 (ред. от 25.07.2014) «Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации» и ответьте на следующие вопросы: 1. Что составляет правовую основу деятельности Совета Безопасности? 2. Какую роль играет Совет Безопасности в координации деятельности органов, обеспечивающих безопасность в РФ? |