Курс лекций по дисциплине

Скачать 0.71 Mb. Скачать 0.71 Mb.

|

|

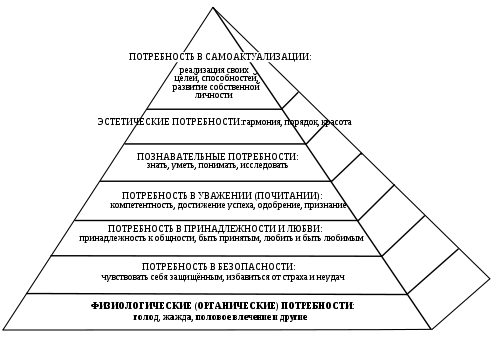

РАЗДЕЛ 3. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ ВЫПУСКНИКОВ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕМА 3.1 ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Мотив (лат. moveo — двигаю) - это материальный или идеальный предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности. Мотив представлен субъекту в виде специфических переживаний, характеризующихся либо положительными эмоциями от ожидания достижения данного предмета, либо отрицательными, связанными с неполнотой настоящего положения. Для осознания мотива требуется внутренняя работа. Первым употребил термин «мотивация» А. Шопенгауэр. По К.К.Платонову мотивация (явление психическое) - совокупность мотивов. Мотив - одно из ключевых понятий психологической теории деятельности, разрабатывавшейся ведущими отечественными психологами А.Н.Леонтьевым и С.Л.Рубинштейном. Наиболее простое определение мотива в рамках этой теории: «Мотив - это опредмеченная потребность». Мотив путают с потребностью и целью, но потребность - это неосознаваемое желание устранить дискомфорт, цель - результат сознательного целеполагания (утолить жажду - это потребность, желание утолить жажду - это мотив, а стакан с водой, к которой человек тянется - цель). Виды мотивации. Внешняя мотивация (экстринсивная) — мотивация, не связанная с содержанием определенной деятельности, но обусловленная внешними по отношению к субъекту обстоятельствами. Внутренняя мотивация (интринсивная) — мотивация, связанная не с внешними обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности. Мотивация, основанная на положительных стимулах, называется положительной, на отрицательных - отрицательной (конструкция «если я выполню план, я получу стимулирующую доплату» или «если я внесу рацпредложение, то получу премию» является положительной мотивацией, а конструкция «если я выполню план, то меня не накажут» или «если я буду хранить инструменты в порядке, то меня не накажут» -отрицательной). Устойчивая и неустойчивая мотивация. Устойчивой считается мотивация, которая основана на нуждах человека, так как она не требует дополнительного подкрепления. Также различают: индивидуальные мотивации, направленные на поддержание гомеостаза голод жажда избегание боли стремление к температурному оптимуму групповые забота о потомстве поиск места в групповой иерархии поддержание присущей данному виду структуры сообщества познавательные исследовательское поведение игровая деятельность Мотив самоутверждения - стремление утвердить себя в социуме, связан с чувством собственного достоинства, честолюбием, самолюбием. Человек пытается доказать окружающим, что он чего-то стоит, стремится получить определенный статус в обществе, хочет, чтобы его уважали и ценили. Иногда стремление к самоутверждению относят к мотивации престижа (стремление получить или поддержать высокий социальный статус). Таким образом, стремление к самоутверждению, к повышению своего формального и неформального статуса, к позитивной оценке своей личности - существенный мотивационный фактор для интенсивной работы и развития. Мотив идентификации с другим человеком - стремление быть похожим на героя, кумира, авторитетную личность (отца, учителя и т. п.). Этот мотив побуждает работать и развиваться. Он является особенно актуальным для подростков, которые пытаются копировать поведение других людей. Стремление походить на кумира - существенный мотив поведения, под влиянием которого человек развивается и совершенствуется. Идентификация с другим человеком приводит к повышению энергетического потенциала индивида за счет символического «заимствования» энергии у кумира (объекта идентификации): появляются силы, вдохновение, желание работать и действовать так, как делал это герой (кумир, отец и др.). Идентифицируясь с героем, подросток становится смелее. Наличие образца, кумира, с которым стремились бы отождествлять себя молодые люди и кого пытались бы копировать, у кого бы учились жить и работать, - важное условие эффективного процесса социализации. Мотив власти - стремление индивида влиять на людей. Мотивация власти (потребность во власти), при некоторых обстоятельствах, может быть существенной движущей силой человеческих действий. Это стремление занять руководящую позицию в группе (коллективе), попытка руководить людьми, определять и регламентировать их деятельность. Мотив власти занимает важное место в иерархии мотивов. Действия многих людей (например, руководителей различных рангов) побуждаются мотивом власти. Стремление господствовать над другими людьми и руководить ими - это мотив, который побуждает их в процессе деятельности преодолевать значительные трудности и прилагать огромные усилия. Человек много работает не ради саморазвития или удовлетворения своих познавательных потребностей, а ради того, чтобы получить влияние на отдельных людей или коллектив. Руководителя к деятельности может побуждать не стремление принести пользу обществу в целом или отдельному коллективу, не чувство ответственности, то есть не социальные мотивы, а мотив власти. В таком случае все его действия направлены на завоевание или удержание власти и составляют угрозу, как для дела, так и для структуры, которую он возглавляет. Процессуально-содержательные мотивы - побуждение к активности процессом и содержанием деятельности, а не внешними факторами. Человеку нравится выполнять эту деятельность, проявлять свою интеллектуальную или физическую активность. Его интересует содержание того, чем он занимается. Действие других социальных и личностных мотивов (власти, самоутверждения и др.) может усиливать мотивацию, но они не имеют непосредственного отношения к содержанию и процессу деятельности, а являются лишь внешними по отношению к ней, поэтому часто эти мотивы называют внешними, или экстринсивными. В случае же действия процессуально-содержательных мотивов человеку нравятся и побуждают к активности процесс и содержание определенной деятельности. Например, человек занимается спортом, потому что ему просто нравится проявлять свою физическую и интеллектуальную активность (смекалка и нестандартность действий в спорте также являются существенными факторами успеха). Индивида побуждают заниматься спортом процессуально-содержательные мотивы в том случае, когда вызывают удовлетворение процесс и содержание игры, а не факторы, которые не связаны со спортивной деятельностью (деньги, самоутверждение, власть и т. п.). Смысл деятельности во время актуализации процессуально-содержательных мотивов заключается в самой деятельности (процесс и содержание деятельности являются тем фактором, который побуждает человека проявлять физическую и интеллектуальную активность). Экстринсивные (внешние) мотивы — такая группа мотивов, когда побуждающие факторы лежат вне деятельности. В случае действия экстринсивных мотивов к деятельности побуждают не содержание, не процесс деятельности, а факторы, которые непосредственно с ней не связаны (например престиж или материальные факторы). Рассмотрим некоторые виды экстринсивных мотивов: мотив долга и ответственности перед обществом, группой, отдельными людьми; мотивы самоопределения и самоусовершенствования; стремление получить одобрение других людей; стремление получить высокий социальный статус (престижная мотивация). При отсутствии интереса к деятельности (процессуально-содержательная мотивация) существует стремление к тем внешним атрибутам, которые может принести деятельность, — к отличным оценкам, к получению диплома, к славе в будущем; мотивы избежания неприятностей и наказания (негативная мотивация) — побуждения, вызывающиеся осознанием некоторых неприятностей, неудобств, которые могут возникнуть в случае невыполнения деятельности. Если в процессе деятельности экстринсивные мотивы не будут подкреплены процессуально-содержательными, то есть интересом к содержанию и процессу деятельности, то они не обеспечат максимального эффекта. В случае действия экстринсивных мотивов привлекательна не деятельность сама по себе, а только то, что связано с ней (например, престиж, слава, материальное благополучие), а этого часто недостаточно для побуждения к деятельности. Мотив саморазвития - важный мотив, побуждающий индивида много работать и развиваться, стремиться к саморазвитию, самоусовершенствованию. По мнению А. Маслоу, это стремление к полной реализации своих способностей и желание ощущать свою компетентность. Для движения вперед всегда необходима определенная смелость. Человек часто держится за прошлое, за свои достижения, покой и стабильность. Страх риска и угроза потерять все сдерживают его на пути саморазвития. Таким образом, человек часто как будто «разрывается между стремлением к движению вперед и стремлением к самосохранению и безопасности». С одной стороны, он стремится к чему-то новому, а с другой — страх перед опасностью и чем-то неизвестным, желание избежать риска сдерживают его движение вперед. Маслоу утверждал, что развитие происходит тогда, когда следующий шаг вперед объективно приносит больше радостей, больше внутреннего удовлетворения, чем предыдущие приобретения и победы, которые стали чем-то обычным и даже надоели. Саморазвитие часто сопровождается внутриличностным конфликтом, но не являются насилием над собой. Движение вперед — это ожидание, предвидение новых приятных ощущений и впечатлений. При актуализации у человека мотива саморазвития, увеличивается сила его мотивации к деятельности. Талантливые тренеры, учителя, менеджеры умеют задействовать мотив саморазвития, указывая своим ученикам (спортсменам, подчиненным) на возможность развиваться и совершенствоваться. Мотив достижения - стремление достичь высоких результатов и мастерства в деятельности; проявляется в выборе сложных заданий и стремлении их выполнить. Успехи в любой деятельности зависят не только от способностей, навыков, знаний, но и от мотивации достижения. Человек с высоким уровнем мотивации достижения, стремясь получить весомые результаты, настойчиво работает ради достижения поставленных целей. Мотивация достижения (и поведение, которое направлено на высокие результаты) даже у одного и того же человека не всегда одинакова и зависит от ситуации и предмета деятельности. Кто-то выбирает сложные задачи по математике, а кто-то, наоборот, ограничиваясь скромными целями в точных науках, выбирает сложные темы по литературе, стремясь достичь именно в данной области высоких результатов. Ученые выделяют четыре фактора, определяющих уровень мотивации в каждой конкретной деятельности: значимость достижения успеха; надежда на успех; субъективно оцениваемая вероятность достижения успеха; субъективные эталоны достижения. Просоциальные (общественно значимые) мотивы связанны с осознанием общественного значения деятельности, с чувством долга, ответственностью перед группой (обществом). В случае их действия происходит идентификация индивида с группой. Он не только считает себя членом определенной социальной группы, не только отождествляется с ней, но и живет ее проблемами, интересами и целями. Личности, которая побуждается к деятельности просоциальными мотивами, присущи нормативность, лояльность к групповым стандартам, признание и защита групповых ценностей, стремление реализовать цели группы. Ответственные люди, как правило, более активны, добросовестнее выполняют профессиональные обязанности, считают, что от их труда и усилий зависит общее дело. Руководителю очень важно актуализировать корпоративный дух среди подчиненных, поскольку без идентификации с группой (фирмой), ее ценностями, интересами, целями достичь успеха невозможно. Общественный деятель (политик), который больше других идентифицируется со своей страной и живет ее проблемами и интересами, будет более активным в своей деятельности, будет делать все возможное ради процветания государства. Таким образом, просоциальные мотивы, связанные с идентификацией с группой, чувством долга и ответственностью, являются важными в побуждении человека к деятельности. Актуализация у субъекта деятельности этих мотивов способна вызывать его активность в достижении общественно значимых целей. Мотив аффилиации (англ. Affiliation - присоединение) - стремление к установлению или поддерживанию отношений с другими людьми, стремление к контакту и общению с ними. Сущность аффилиации состоит в самоценности общения. Аффилиативное общение - это такое общение, которое приносит удовлетворение, захватывает, нравится человеку. Но индивид может общаться и потому, что устанавливает полезные контакты с необходимыми людьми, пытается уладить дела. В таком случае общение побуждается другими мотивами, является средством удовлетворения других потребностей личности и с аффилиативной мотивацией ничего общего не имеет. Целью аффилиативного общения может быть поиск любви (или, во всяком случае, симпатии) со стороны партнера по общению. Негативная мотивация - побуждения, вызванные осознанием возможных неприятностей, неудобств, наказаний, которые могут последовать в случае невыполнения деятельности. Например, к учебе могут побуждать требования и угрозы родителей, боязнь получить неудовлетворительные оценки. Учеба под влиянием такого мотива приобретает характер защитного действия и является принудительной. В случае действия такой мотивации к деятельности побуждает страх перед возможными неприятностями или наказанием и стремление их избежать. Он рассуждает так: «Если я этого не сделаю, то меня ожидают неприятности». Вот что побуждает к деятельности под влиянием негативной мотивации. Формы негативных санкций, которые можно применять и которые способны актуализировать негативную мотивацию, разнообразны: вербальное (словесное) наказание (осуждение, замечание и т. п.); материальные санкции (штраф, лишение привилегий, стипендии); социальная изоляция (пренебрежение, игнорирование, неприятие группой, социальный остракизм); лишение свободы; физическое наказание. Основным недостатком негативных санкций является кратковременность их влияния: они стимулируют к деятельности (или сдерживают от нежелательных поступков) только на период их действия. Негативная мотивация тем сильнее влияет на человека, чем больше его уверенность в неизбежности наказания. Таким образом, негативная мотивация, в том числе и наказание, — достаточно сильный мотивационный фактор, который способен побуждать человека к деятельности, однако не лишенный многих недостатков и нежелательных последствий. Иерархия потребностей А. Маслоу. Потребности Маслоу распределил по мере возрастания (рис. 11), объяснив такое построение тем, что человек не может испытывать потребности высокого уровня, пока нуждается в более примитивных вещах. В основании — физиология (утоление голода, жажды, сексуальной потребности и т. п.). Ступенью выше разместилась потребность в безопасности, над ней — потребность в привязанности и любви, а также в принадлежности какой-либо социальной группе. Далее - потребность в уважении и одобрении, над которой стоят познавательные (жажда знаний, желание воспринимать как можно больше информации), потребность в эстетике (гармонизация жизни, наполнение ее красотой, искусством). Последняя ступень пирамиды, наивысшая,— стремление к раскрытию внутреннего потенциала (она и есть самоактуализация). Потребности не обязательно должны быть утолены полностью - достаточно частичного насыщения для перехода на следующую ступень. «…Человек живет хлебом единым только…, когда хлеба нет, - разъяснял Маслоу, - А «когда хлеба вдоволь и желудок всегда полон? Появляются более высокие потребности, и именно они,…управляют нашим организмом. По мере удовлетворения одних потребностей возникают другие, все более и более высокие. Так постепенно,…человек приходит к потребности в саморазвитии - наивысшей из них». Он прекрасно осознавал, что удовлетворение примитивных физиологических потребностей - основа основ. В его представлении идеальное счастливое общество - это в первую очередь общество сытых людей, не имеющих повода для страха или тревоги. Если человек, например, постоянно испытывает недостаток в еде, вряд ли он будет остро нуждаться в любви. Однако человек, переполненный любовными переживаниями, все равно нуждается в пище, причем регулярно (даже если дамские романы и утверждают обратное). Под сытостью Маслоу подразумевал наряду с отсутствием перебоев с питанием нужное количество воды, кислорода, сна и секса. Формы, в которых проявляются потребности, могут быть разными, здесь нет единого стандарта. У каждого из нас свои мотивации и способности. Например, потребность в уважении и признании у разных людей проявляется неодинаково: одному необходимо стать выдающимся политиком и завоевать одобрение большинства сограждан, а другому вполне достаточно, чтобы собственные дети признавали его авторитет. Такой же широчайший диапазон в рамках одной и той же потребности можно наблюдать на любой ступени пирамиды, даже на первой.  Рисунок 11. Пирамида потребностей Маслоу. Маслоу признавал, что люди имеют множество различных потребностей, и разделил их на пять основных категорий: Физиологические: голод, жажда, половое влечение и т. д. Основные, первичные потребности человека, иногда даже неосознанные. В работах современных исследователей, их называют биологическими потребностями. Потребности в безопасности: комфорт, постоянство условий жизни. После удовлетворения физиологических потребностей их место в мотивационной жизни индивидуума занимают потребности другого уровня, которые в самом общем виде можно объединить в категорию безопасности (потребность в безопасности; в стабильности; в зависимости; в защите; в свободе от страха, тревоги и хаоса; потребность в структуре, порядке, законе, ограничениях; другие потребности). Социальные: социальные связи, общение, привязанность, забота о другом и внимание к себе, совместная деятельность. Человек жаждет теплых, дружеских отношений, ему нужна социальная группа, обеспечивающая его этими отношениями, семья, принимающая его. Престижные: самоуважение, уважение со стороны других, признание, достижение успеха и высокой оценки, служебный рост. Каждый человек (за редкими исключениями, связанными с патологией) постоянно нуждается в признании, в устойчивой и, как правило, высокой оценке собственных достоинств, каждому из нас необходимы и уважение окружающих нас людей, и возможность уважать самого себя. Удовлетворение потребности в оценке, уважении порождает у индивидуума чувство уверенности в себе, чувство собственной значимости, силы, адекватности, чувство, что он полезен и необходим в этом мире. Потребности этого уровня подразделяются на два класса. В первый входят желания и стремления, связанные с понятием «достижение». Человеку необходимо ощущение собственного могущества, адекватности, компетентности, ему нужно чувство уверенности, независимости и свободы. Во второй класс потребностей мы включаем потребность в репутации или в престиже (мы определяем эти понятия как уважение окружающих), потребность в завоевании статуса, внимания, признания, славы. Духовные: познание, самоактуализация, самовыражение, самоидентификация. Ясно, что музыкант должен заниматься музыкой, художник — писать картины, а поэт — сочинять стихи, если, конечно, они хотят жить в мире с собой. Человек обязан быть тем, кем он может быть. Человек чувствует, что он должен соответствовать собственной природе. Эту потребность можно назвать потребностью в самоактуализации. Очевидно, что у разных людей эта потребность выражается по-разному. Один человек желает стать идеальным родителем, другой стремится достичь спортивных высот, третий пытается творить или изобретать. Похоже, что на этом уровне мотивации очертить пределы индивидуальных различий почти невозможно. Существует также более подробная классификация. В системе выделяется семь основных уровней: (низший) Физиологические потребности: голод, жажда, половое влечение Потребность в безопасности: чувство уверенности, избавление от страха и неудач. Потребность в принадлежности и любви. Потребность в уважении: достижение успеха, одобрение, признание. Познавательные потребности: знать, уметь, исследовать. Эстетические потребности: гармония, порядок, красота. (высший) Потребность в самоактуализации: реализация своих целей, способностей, развитие собственной личности. По мере удовлетворения низлежащих потребностей, все более актуальными становятся потребности более высокого уровня, но это вовсе не означает, что место предыдущей потребности занимает новая, только когда прежняя удовлетворена полностью. Также потребности не находятся в неразрывной последовательности и не имеют фиксированных положений, как это показано на схеме. Эта закономерность наиболее устойчивая, но у разных людей взаимное расположение потребностей может варьироваться. Можно назвать ряд социальных условий, необходимых для удовлетворения базовых потребностей; ненадлежащее исполнение этих условий может самым непосредственным образом воспрепятствовать удовлетворению базовых потребностей. К ним относятся познавательные и эстетические потребности. Эстетические потребности тесно переплетены и с конативными, и с когнитивными потребностями, и потому их четкая дифференциация невозможна. Такие потребности, как потребность в порядке, в симметрии, в завершенности, в законченности, в системе, в структуре. Потребности одного типа должны быть удовлетворены полностью прежде, чем другая потребность, более высокого уровня, проявится и станет действующей. Оптимум мотивации. Известно, что для того, чтобы осуществлялась деятельность, необходима достаточная мотивация. Однако, если мотивация слишком сильна, увеличивается уровень активности и напряжения, вследствие чего в деятельности (и в поведении) наступают определенные разлады, т. е. эффективность работы ухудшается. В таком случае высокий уровень мотивации вызывает нежелательные эмоциональные реакции (напряжение, волнение, стресс и т. п.), что приводит к ухудшению деятельности. Экспериментально установлено, что существует определенный оптимум (оптимальный уровень) мотивации, при котором деятельность выполняется лучше всего (для данного человека, в конкретной ситуации). Последующее увеличение мотивации приведет не к улучшению, а к ухудшению эффективности деятельности. Таким образом, очень высокий уровень мотивации не всегда является наилучшим. Существует определенная граница, за которой дальнейшее увеличение мотивации приводит к ухудшению результатов. Такую зависимость называют законом Йеркса — Додсона. Эти ученые в 1908 году установили, что для того, чтобы научить животных проходить лабиринт, наиболее благоприятной является средняя интенсивность мотивации (она задавалась интенсивностью ударов тока). Цель – идеальный (реальный) предмет сознательного\бессознательного стремления субъекта; конечный результат, на который преднамеренно направлен процесс; "доведение возможности до её полного завершения". Возникновение цели называют постановкой. Существуют два основных вида постановки цели: прямая и опосредованная. В первом случае сначала ставится цель, затем определяются способы её достижения. В случае опосредования цели наличествует некоторый протекающий процесс. Субъект этого процесса намечает некоторое состояние объекта процесса, которое определяет как удовлетворяющее смыслу процесса. Тогда это состояние называется целью процесса. Если процесс, воздействующий на некоторый объект, прекращается при достижении цели, то цель называют конечной. Если нет, то промежуточной. В случае прямой постановки конечной цели на пути к её достижению могут выделять несколько промежуточных целей. В случае опосредованной постановки конечной цели промежуточные цели выделяют лишь изредка. На практике обычно промежуточные цели выделяют для длительных процессов, либо же процессов, очень сильно воздействующих на качественные характеристики их объектов. Целеполагание - процесс выбора одной или нескольких целей с установлением параметров допустимых отклонений для осуществления идеи. Часто понимается как практическое осмысление своей деятельности человеком с точки зрения формирования (постановки) целей и их реализации (достижения) наиболее экономичными (рентабельными) средствами, как эффективное управление временным ресурсом, обусловленным деятельностью человека. Термин «целеполагание» применяется для именования краткосрочных обучающих курсов – тренингов, – популярных в бизнес–среде, изучающих системы планирования, методики управления временем (time management), в результате которых должны достигаться: умение планировать рабочее время с учётом ближних и дальних перспектив, с учётом важности задач; способность к выявлению оптимальных путей в решении задач; умение правильно устанавливать цели и достигать их. Результатом целеполагания в производстве и сервисе является увеличение производительности труда и снижение совокупной стоимости владения решением. Цели профессионального труда. Цель труда представляет собой осознанный образ конечного результата, к чему человек стремится в процессе своей целесообразной деятельности. Другими словами можно сказать, что цель труда - это представление о желаемом будущем. Желание достичь поставленной цели направляет действие, определяет выбор возможных способов достижения, побуждает осуществлять поиск новых действий. Цель формируется в сознании человека как ответы на вопросы «Что я должен сделать?», «Что у меня должно получиться?», «Чего я должен избегать?», «Какие действия я должен предпринять, чтобы получился желаемый результат?». Интересным здесь является то, что ответы на эти вопросы не представляют последовательности действий технологического процесса, не совпадают с указанием на продукт производства. Поясним это на простом примере. Допустим, вам надо закрасить небольшой (несколько мм.) участок отбитой на машине, причем в незаметном месте, краски. На первый взгляд это довольно просто: купил соответствующую краску и покрасил. На самом деле в сознании человека все обстоит гораздо сложнее: «Где магазин? А, вот он. Какую взять краску: готовую или подобрать по цвету на компьютере. Надо подобрать непременно. Подобрал. А вдруг не получится или получится плохо? По-моему чтобы хорошо покрасить нужна определенная температура – а то опять отлетит. А с чего начинать? Наверное, нужно зачистить, но для этого нужны наждачка и вода. А как это вообще делается, да и друзья будут смеяться над моими художествами. Нет, поеду в автосервис». Как видно, во время работы сознание человека всегда наполнено актами оценки обстановки, сличением реального хода дел с представлением о том, что должно получиться. Цели трудовой деятельности необозримо разнообразны; их можно свести к шести большим группам: гностические (познавательные), преобразующие (четыре группы), изыскательские. Иногда по названиям целей деятельности употребляются и обобщенные названия соответствующих профессий - гностические, преобразующие и изыскательские. Гностические профессии характеризуются следующими особенностями. Любой специалист из этой группы профессий не участвует в производстве новых продуктов, а в основном оценивает уже имеющиеся продукты (которые были сделаны другими специалистами) или оценивает отдельные параметры каких-либо изделий. Отличительной чертой этих специалистов является острый интерес к признакам, свойствам определенных объектов или продукции и к их сравнению. Оказывается, гностические профессии настолько разнообразны, что среди них выделяется еще группа ведущих действий для достижения гностических целей; классификация - сортировка, проверка по заранее известным качествам; оценивание - выдача заключений на основании множества признаков объекта; исследование - углубление в сложные связи скрытых, неочевидных процессов, явлений. Так, контролер ОТК (отдела технического контроля) предприятия относится к гностическим профессиям. Он сличает реальные изделия с требованиями ГОСТов (Государственных стандартов - специальных документов, задающих требования к продукции), с мысленно удерживаемыми образцами изделий и их свойств, качеств. Контролер проверяет, принимает ответственные решения о том, к какому сорту отнести продукцию, выявляет брак, используя разнообразные измерительные приборы, инструменты. А чем занимается товаровед в магазине готового платья и тканей? Он смотрит, ровно ли окрашена поступившая ткань по всей длине куска, нет ли производственных дефектов или пятен, появившихся вследствие небрежного хранения, неправильной транспортировки, обращает внимание на качество пошива. Диагносту на СТО необходимо по звуку работы двигателя на холостом ходу и в движении определить предполагаемую поломку. Уже при включении зажигания он прислушивается к характерным звукам, вибрации, принимает решение о степени сложности поломки. Гностические профессии весьма разнообразны: к ним относятся также лаборант химико-бактериологического анализа, приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья, контролер газового хозяйства, контролер технического состояния автотранспортных средств, врач-диагност-рентгенолог, врач-паталогоанатом, эксперт-криминалист, искусствовед и др. Попытаемся охарактеризовать преобразующие профессии. Под преобразованием понимаются любые воздействия специалиста на предмет труда с целью активного изменения или сохранения его свойств, состояний в определенных пределах. В качестве примера приведем продолжение предыдущего: маляр автомастерской при наличии специальной установки подберет краску, идентичную поверхности автомобиля для получения в дальнейшем однотонного покрытия автомобиля, зачистит всю поверхность кузова или поврежденную часть, проведет предпокрасочную подготовку (наложит грунт, выровняет поверхность, покрасит, пролакирует, т. е. способствует сохранению кузова автомобиля от коррозии и быстрого разрушения металла. Сохранять, охранять — это значит активно бороться с нежелательными спонтанными, самопроизвольными изменениями объекта, с помехами, с отклонениями. Преобразующая деятельность может быть направлена не только на вещи, но и на виды энергии (инженер-теплотехник, оператор реакторного отделения), на информацию (телеграфист, библиограф, бухгалтер, архивариус), на процессы (фотолаборант, диспетчер, газоспасатель, воспитатель детского сада), на устройство социальной жизни (адвокат, дежурный по вокзалу, нотариус). Для специалистов, занятых преобразованием, крайне важны как процесс, так и результаты влияний на него. Иногда преобразование происходит непосредственно «под руками», как, например, в работе слесаря, чертежника-картографа или резчика по камню. А иногда работа сводится к созданию условий для изменений; в предмете внимания (собрал автомобиль сегодня, а как он себя поведет при эксплуатации? Об этом станет известно только после того как его купят и начнут эксплуатировать). Количество преобразующих профессий также велико и разнообразно. Среди них различают еще три группы: профессии, связанные с организацией и упорядочиванием информации, человеческих отношений, улучшением здоровья, доработкой каких либо продуктов, изделий (слесарь ТО, зоолог, лесничий, видеотекарь, горный мастер, воспитатель детского сада, директор-информатор, архивариус, артист балета, кинорежиссер и др.); профессии, у которых ведущими целями труда являются оказание влияния, воздействие, обработка (механик, автослесарь, ветеринарный санитар, агролесомелиоратор, токарь-фрезеровщик, сварщик, врач-хирург, врач-радиолог, цензор, аппаратчик химической чистки спецодежды, артист драмы, художник-гример и др.); профессии с ведущими целями перемещения, обслуживания (проводник по сопровождению животных, водолазный специалист, зоолаборант серпентария, водитель автомобиля, парикмахер, кладовщик, лифтер, демонстратор одежды и др.). Кто относится к изыскательским профессиям, это и «героические» профессии и те, кто преобразует нашу жизнь. Конструктор автомобилей сначала в ходе реализации задуманной идеи разрабатывает эскизы и чертежи будущих авто, затем по собственным композициям с группой специалистов и на уникальном оборудовании выполняет оригинальные вещи, единственные в своем роде, воплощая в них наилучшую эргономичность, скоростные качества и дизайнерские воплощения. Владеющий изыскательской профессией всегда должен быть готов отказаться от старого, привычного решения в пользу нового, оригинального. Примерами изыскательских профессий являются: инженер-конструктор, техник-селекционер, скорняк, модельщик по деревянным изделиям, психолог-профконсультант, архитектор, киносценарист, модельер, биолог, живописец и др. Вопросы для самопроверки: Дайте определение понятий мотивы, потребности и цель. Представьте иерархию потребностей (А.Маслоу). Охарактеризуйте роль целеполагания в профдеятельности Проанализируйте преобразующие и изыскательские профессии. В чем сходство и различия? |