Методичка по товарному рыбоводству. Лабораторная работа 1 Биологическая и хозяйственная характеристика рыб объектов товарного рыбоводства

Скачать 20.62 Mb. Скачать 20.62 Mb.

|

Рыбопродуктивность выростных прудов при выращивании сарбоянского карпа составляет 12 -14 ц/га, выход личинок от одного гнезда производителей 162 тыс.шт., выход сеголетков 96%, годовиков – 93,1%.Сарбоянская порода карпа районирована для Новосибирской, Омской, Кемеровской областей. Завезена сарбоянская порода на Урал и в Литву, где используют как при чистопородном разведении, так и при промышленном скрещивании с местными карпами. Зарегистрирована порода в 1985 г. Рыбохозяйственная характеристика породы приведена в таблице 18. Таблица 18 -Характеристика сарбоянского карпа (по В.А.Коровину, 1983)

*от мальков, полученных при естественном нересте 9. Карп Татайский Является одной из старейших пород Венгрии (известна с конца XIX века), выведена в окрестностях г. Тата, включена в генетическую коллекцию Венгрии. В 1984 году татайский карп завезен в СССР в Республику Узбекистан и в Ставропольский край. Репродуктивные и рыбоводные показатели татайской породы карпа приведены в таблице 19. Таблица 19 – Репродуктивные и рыбоводные показатели производителей татайского карпа

Чешуйный покров. Карпы этой породы имеют сплошной чешуйчатый покров. Плодовитость. Средняя плодовитость составляет 800 тыс. шт. Жизнестойкость. Для этой породы характерна высокая выживаемость трехдневных личинок – 75%, а выход сеголетков составляет 55%. Татайский карп характеризуется повышенной продуктивностью – до 25 ц/га, при средней массе двухлетков – 500-600 г. В Венгрии практикуют трехлетний оборот при рыбопродуктивности до 12 ц/га и средней массе рыб 1000-1200 г. Породные группы карпа 1. Среднерусский карп. Работы по созданию среднерусской породы, проводятся на базе ВНИИПРХ Московской области с 1961 под руководством К.А. Головинской и продолжены В.Я. Катасоновым, Ю.П. Бобровой и др. Исходное племенное ядро составили поместные группы, полученные в 1961 -1972 гг. от скрещивания производителей карпа различного происхождения: загорские (З), украинские (У), нивские (Н) и курские (К). Украинские карпы (У) имеют высокий темп роста и выраженный карповый экстерьер. Курские карпы (К) имеют около 70% наследственности амурского сазана и были использованы в скрещивании для повышения жизнеспособности селекционного материала. Загорские карпы (З), завезенные из «Загорского» рыбхоза Московской области, представляли группу, прошедшую несколько поколений отбора в местных условиях. От скрещивания производителей зарегистрированных групп получили вначале простые (двойные) отводки, которые затем скрестили друг с другом или с одной из исходных групп. В результате получили несколько синтетических групп – отводок. В настоящее время селекционируемое стадо включает три группы (отводки) поместного происхождения: ЗУ-НК, ЗУ-НУ, З-НК, а также одну исходную группу загорских карпов (названия отводок даны по начальным буквам исходных групп). Такая сложная структура породы позволяет избежать инбредной депрессии и максимально эффективно использовать эффект гетерозиса. В процессе селекции проводился отбор по массе тела, а начиная с третьего поколения еще и по плодовитости. Применялся также комбинированный отбор самцов, сочетая оценку производителей по фенотипу и качеству потомства в раннем возрасте. В большинстве групп применяли еще и дополнительный отбор по устойчивости карпов к дефициту кислорода. По характеру чешуйного покрова племенные отводки различаются: З–НК и ЗУ–НК имеют разбросанный и чешуйчатый покров; ЗУ-НУ – чешуйчатый, а среди загорских карпов есть и чешуйчатые и разбросанные. Карпы всех отводок прошли шесть поколений селекции. Племенные группы среднерусской породы карпа характеризуются типично карповым экстерьером. Средние значения коэффициента упитанности у пятигодовиков составляют 2,5 - 3,4; высокоспинности 2,6 - 3,3, а относительного обхвата туловища от 80 до 95%. Карпы отводки ЗУ-НК отличаются от других групп лучшим темпом роста, выживаемостью и высокоспинностью. Карпы отводки ЗУ–НУ характеризуются сравнительно хорошим экстерьером, по темпу роста занимают второе место, но проявляют пониженную жизнеспособность, что вероятно связано с высокой долей (50%) наследственности у них украинских карпов. Группа З-НК и загорские карпы близки по темпу роста и выживаемости. Репродуктивные показатели шестигодовалых самок (средние значения по племенным группам) следующие: рабочая плодовитость – 656 тыс.шт. икры, относительная 146 тыс.шт./кг, количество личинок на 1 самку 416 тыс.шт. Характеристика рыбоводных показателей среднерусского карпа приведена в табл. 20. Работы по селекции среднерусского карпа находятся на заключительном этапе, важной задачей является репродуктивная функция племенного материала с доведением численности до 200 пар производителей. Таблица 20 - Рыбоводные показатели селекционируемых групп среднерусского карпа в четвертом поколении селекции

Примечание: х - двухлетков выращивали при совместной посадке, отмечены случаи браконьерства; хх – пониженный выход рыб из зимовалов, вероятно связан с травматизацией при разборке, учете и мечении. 2. Казахстанский карп В работаx по созданию казахстанского карпа использованы новые методы селекции: мутагенез и гиногенез в сочетании с традиционными (скрещиванием и отбором). Работы ведутся с 1972 г. под руководством Р.М. Цоя. В качестве исходного материала были взяты местные карпы смешанного происхождения, имевшие наибольшую адаптацию к данным климатическим условиям. Для получения мутантных групп казахстанского карпа применяли сильные мутагены – нитрозоэтилмочевины (НЭМ) и этиленамин (ЭИ), в связи с этим были выведены отводки НЭМ и ЭИ. Для искусственного получения гиногенетического потомства икру осеменяли иннактивированной ультрафиолетовыми лучами спермой. Искусственный гиногенез применяли для быстрого выявления ценных рецессивных мутаций, полученных с помощью химических мутагенов. Потомство 2 и 3–го поколений казахстанского карпа характеризуется ускоренным ростом в первые два года жизни, хорошим экстерьером, сравнительно высокой плодовитостью, повышенной чувствительностью к гипофизарным инъекциям, способностью к диплоидному гиногенезу. Среди отводок по своим показателям выделяется отводка НЭМ. Выход личинок от одной самки (средний по отводкам) составляет 400 тыс. шт. и более. Рыбопродуктивность выростных прудов в III рыбоводной зоне составляет 17-19 ц/га, а нагульных 15-17 ц/га (табл. 21). Таблица 21 - Характеристика самок казахстанского карпа (данные Р.М. Цоя)

Примечание: х – коэффициент упитанности; хх – индекс высокоспинности; ххх – индекс широкоспинности. 3. Белорусские карпы Работы по селекции карпа проводятся в Белоруссии с 1979 г. под руководством Д.Л. Поликсенова. Это породная группа, полученная в результате селекции беспородных разбросанных и чешуйчатых карпов. Исходным материалом для создания породной группы послужили карпы из пяти рыбхозов: «Волма», «Ворняны», «Слепянка», «Красная зорька», «Столяна». Селекция данной породной группы проводилась в целях повышения продуктивных качеств – массы и выживаемости. Основа белорусской породной группы представлена 4 племенными отводками: 3/ (три прим), Смесь зеркальная, Смесь чешуйчатая, Столин XVIII. Карпы отводок 3/ (три прим) и Смесь зеркальная имеют разбросанный тип чешуйного покрова, а карпы отводок Смесь чешуйчатая и Столин XVIII – чешуйчатый. Белорусский карп характеризуется высоким темпом роста. В четвертом и пятом поколениях наилучший темп роста отмечен у отводок с разбросанным типом чешуйного покрова. Выращивание этих отводок карпа при высокой степени интенсификации обеспечивает рыбопродуктивность до 22 ц/га. При внутрипородном скрещивании наибольший гетерозисный эффект по скорости роста и выживаемости дают помеси Смесь чешуйчатая х 3/ (три прим), Смесь зеркальная х Столин XVIII и 3/ (три прим) х Столин XVIII. Белорусские карпы имеют типично карповый высокоспинный экстерьер. Коэффициент упитанности самок составляет 2,8 -3,1, самцов 2,7 -2,9, относительная длина головы 26-27%. При выращивании в промышленных хозяйствах белорусский карп проявляет пониженную жизнеспособность и повышенную восприимчивость к воспалению плавательного пузыря. Производителей белорусского карпа успешно использовали при гибридизации с амурским сазаном и ропшинским карпом, это способствовало повышению устойчивости к воспалению плавательного пузыря. Выживаемость сеголетков гибридов увеличилась до 70%, а выход годовиков до 90%. 4. "Баттерфляй" Родителями карпов данной породной группы карпа являются среднерусские карпы отводки (Нем/УНКD). Карпы "Баттерфляй" имеют типично карповый высокоспинный экстерьер, с разбросанным типом чешуйного покрова золотистого цвета. Хорошая комбинационная способность этой породы позволит в дальнейшем использовать карпа Баттерфляй для получения промышленных гибридов. Эту породную группу разработчики предлагают использовать для получения однополо женского потомства карпа (триплоидные гибриды). Рекомендуемые районы разведения пород и породных групп карпа приведены ниже в табл. 22. Таблица 22 - Районы для разведения пород и породных групп карпа

Рыбохозяйственная характеристика некоторых пород и породных групп карпа приведена в табл. 23. Таблица 23 - Сравнительная рыбохозяйственная характеристика пород карпа, зарегистрированных как селекционные достижения

Примечание:

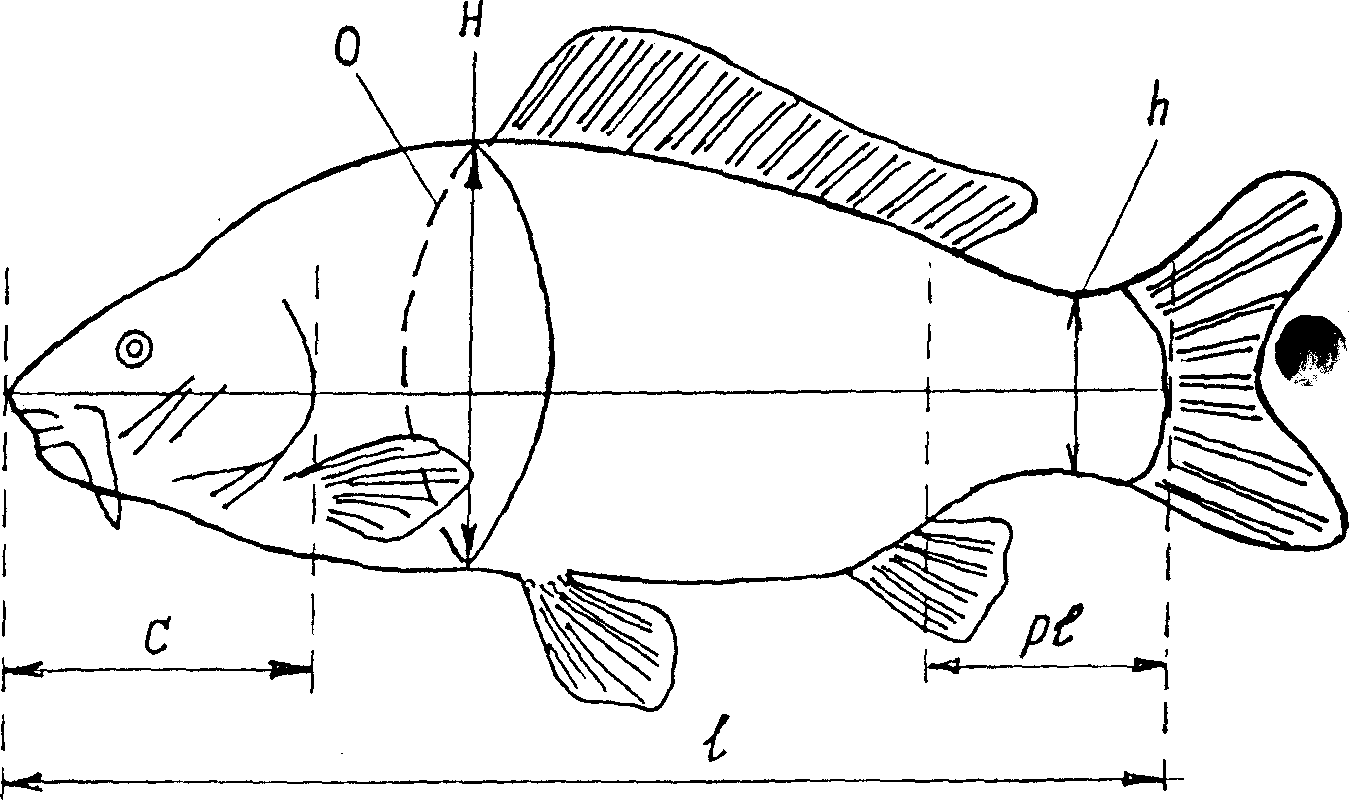

ОЦЕНКА ЭКСТЕРЬЕРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАРПА Экстерьером называют внешние параметры тела, которые связаны с физиологическим состоянием живого организма. Поэтому по показателям экстерьера можно оценить продуктивные и племенные качества рыб. Оценить экстерьер можно по промерам морфометрических показателей и внешнему осмотру, характеризуя характер чешуйного покрова, наличие смещения рядов, характер боковой линии и т.д. Следует отметить, что второй метод менее точный, чем первый. Морфометрическую характеристику дают по результатам промеров, чаще всего измеряют длину тела до конца чешуйного покрова, длину головы, наибольшую высоту, толщину и обхват тела. Затем по промерам расчисляют индексы, относительные величины (рис. 46).  ℓ - длина тела - по средней линии от рыла до основания лучей хвостового плавника; С - длина головы - по средней линии от рыла до окончания жаберной крышки; Н - высота тела - перпендикулярно средней линии перед спинным плавником; О - обхват тела - перпендикулярно средней линии перед спинным плавником; рℓ - длина хвостового стебля - по средней линии от конца основания анального плавника до основания лучей хвостового плавника; h - высота хвостового стебля - перпендикулярно средней линии в наиболее узком месте Рисунок 46 - Схема измерения карпа Сделав промеры рыбы, можно определить следующие величины: 1) индекс обхвата тела (по Киселеву) длина тела / длина обхвата = ℓ / О или О × 100% / ℓ; 2) индекс высокоспинности (прогонистости) длина рыбы / наибольшая высота тела = ℓ / Н; 3) индекс широкоспинности наибольшая толщина тела / длина рыбы = Br × 100% / ℓ; 4) коэффициент упитанности = масса рыбы × 100% / длина рыбы 3 (М ×100 / ℓ3. Вопросы для самопроверки: 1. Дайте характеристику генетических групп карпа. 2. Какие существуют различия у фенотипических групп карпа по эколого-физиологическим и морфологическим признакам? 3. Что такое порода, породная группа, внутрипородные типы, отводка, линия, семья? 4. Охарактеризуйте породы карпа. 5. Дайте характеристику породным группам карпа. 6. Что такое экстерьер? Какие качества рыб можно оценить по экстерьеру? 7. По каким признакам оценивают экстерьерные показатели карпа? Лабораторная работа № 7 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ПРОГНОЗ ЗИМОВКИ СЕГОЛЕТКОВ КАРПА Цель работы: определение прогноза зимовки сеголетков карпа на основании оценки физиологического состояния по массе и коэффициенту упитанности. Методические указания Зимовка рыбы - один из ответственнейших и наиболее сложных производственных процессов в прудовом рыбоводстве. В этот период на рыбу воздействует ряд неблагоприятных факторов, которые могут повлечь за собой значительные потери (особенно среди сеголетков). От исхода зимовки часто зависит вся дальнейшая работа хозяйства. Практика показывает, что в течение зимы отход сеголетков в прудах может достигать 50 и более процентов. В настоящее время в рыбоводстве применяется два основных метода зимовки карпа: зимовка в зимовальных прудах и зимовка в зимовальных комплексах. Зимовальный комплекс состоит из утепленного, но неотапливаемого помещения, бетонных бассейнов, водоисточника (как правило, артезианской скважины), системы отстойников с аэрацией воды и магистрального водопровода. Успех зимовки рыб и, прежде всего, сеголетков зависит от ряда факторов, которые подразделяются на две группы: абиотические и биотические. К абиотическим факторам относятся: 1. Оптимальное содержание растворенного в воде кислорода на уровне 6 мг/л (критическое ссодержание – 3,5 мг/л). 2. Оптимальная температура воды 1-2°С. 3. Содержание в воде углекислого газа не более 30 мг/л. 4. Отсутствие в воде солей тяжелых металлов и веществ, применяемых в сельском хозяйстве (пестициды, гербициды). 5. Степень проточности прудов. 6. Плотность посадки рыбы. Биотические факторы:

2. Содержание в организме рыбы жира (гибель рыбы наступает при содержании жира менее 1%). 3. Порода (лучшая зимостойкость у карпа ропшинской породы). 4. Наличие чешуйного покрова повышает зимостойкость. 5. Возраст родителей (лучший возраст родителей 6-8 лет). 6. Отсутствие заболеваний рыбы в летний период повышает ее зимостойкость. Однако эффективность процесса зимовки в первую очередь зависит от физиологического состояния рыбы перед зимовкой. Оценку физиологического состояния организма рыбы проводят, анализируя выращенных сеголетков по следующим показателям: масса рыбы, коэффициент упитанности, химический состав тела. Также обращают внимание на особенности поведения сеголетков, и проводят морфофизиологические исследования, оценивая внешний вид рыбы (кожные покровы, окраска, состояние жабр) и массу внутренних органов (печени, селезенки), мышечной и жировой ткани и т.п. Согласно нормативам, стандартные сеголетки карпа должны иметь массу 25-30 г, но этот показатель нормируется по зонам рыбоводства. Однако в прудовых рыбоводных хозяйствах наблюдается большая степень разнокачественности сеголетков (по массе, размерам, упитанности), что вызвано рядом факторов (абиотических, биотических, генетических). Разнокачественность сеголетков приводит к различной выживаемости за зимовку. Качество перезимовавших годовиков оценивают по массе, коэффициенту упитанности, химическому составу тела, а также по проценту потери массы тела, сухого вещества и питательных веществ за период зимовки. Оценку по массе проводят во время обловов, отбирая репрезентативно контрольную пробу 500-1000 шт. В пробе взвешивают всех рыб индивидуально и определяют количество рыб в каждой весовой группе (табл. 24). Затем определяют процентное соотношение рыб по весовым группам. В зависимости от массы тела сеголетки имеют различную выживаемость (табл. 24). Таблица 24 – Выживаемость за зимовку сеголетков карпа в зависимости от массы тела

В весовых группах проставляют нормативный процент выхода за зимовку в зависимости от массы тела. Затем вычисляют среднее значение выживаемости среди контрольной группы, а с учетом репрезентативности выборки такая выживаемость будет и у выращенных сеголетков. Для оценки физиологического состояния сеголетков применяется коэффициент упитанности. Он является наиболее простым и удобным показателем оценки физиологического состояния сеголетков. Для определения коэффициента упитанности в каждой весовой группе в контрольной пробе определяют массу и длину (зоологическую) тела. Затем проводят расчеты коэффициента упитанности по формуле: где Ку – коэффициент упитанности; М – масса рыбы, г; ℓ – длина рыбы до конца чешуйного покрова, см. Для каждой размерно-весовой группы сеголетков карпа установлен нормативный коэффициент упитанности (табл. 25), который в определенной степени характеризует зимостойкость сеголетков. Поэтому в каждой весовой группе проводят сравнение среднего значения коэффициента упитанности с нормативным значением. Таблица 25 - Нормативные значения коэффициентов упитанности сеголетков карпа перед посадкой на зимовку

По значению коэффициента упитанности можно дать приблизительный прогноз выхода сеголетков после зимовки. Например, если в весовой группе более 20 г 10% карпов имеют коэффициент упитанности менее 2,7 (норматив), то предполагаемый выход рыбы этой группы весной составит 90% (100-10%). Однако на практике определение только коэффициента упитанности не дает возможность дать точный прогноз зимовки. Так, высокие значения коэффициентов упитанности (выше нормативного) могут быть следствием различных заболеваний, при которых развивается водянка, что отражается на ухудшении физиологического состояния и высоком отходе за зимовку. Для получения достаточно полного представления о физиологическом состоянии сеголетков карпа перед зимовкой и прогноза зимовки, близкого к реальному значению, следует использовать весь комплекс показателей. Наиболее точным показателем, позволяющим давать оценку физиологического состояния организма рыбы перед зимовкой и прогнозировать их выход весной, является химический состав тела. Осенью зимостойкие сеголетки карпа должны содержать воды не более 78, протеина – около 12, жира – 6-8, золы – 2,0-3,0, сухого вещества – 28-24% (не менее 22%). Для обеспечения хорошего выживания необходимо, чтобы жира в теле сеголетков при посадке в зимовальные пруды было не менее 4% на сырое вещество. При меньшем содержании жира сеголетки зимуют плохо. При высоком содержании жира (более 8%) количество протеина может составлять 11% (табл. 26). В течение зимы сеголетки расходуют накопленные за лето питательные вещества. Уменьшение содержания жира до 1% и белка до 8-6% ведет к гибели сеголетков в зимовальных прудах. При нормальном ходе зимовки потери в массе не должны превышать 14% (сухого вещества около – 20, протеина – 16, жира 30%). Большие потери за зиму (сухого вещества – в среднем ≥ 35%, протеина – ≥ 35%, жира ≥ 60%, а также снижение массы тела до 25%) отражаются не только на низком выходе рыб после зимовки, но и приводят к резкому снижению темпа роста в вегетационном сезоне, сопротивляемости заболеваниям, общей устойчивости организма рыб и повышению отхода до 40-50% на втором году жизни. Таблица 26 – Химический состав тела сеголетков и годовиков карпа

Сеголетки, не достигшие к осени стандартной массы, имеют более активный обмен веществ, расходуют в течение зимы значительно больше протеина и жира, а, следовательно, дают большой отход за зиму и снижают выход товарной рыбы. Поэтому выращивание мелких сеголетков неэффективно как с биологической, так и с экономической точки зрения. Сбор проб для оценки физиологического состояния сеголетков и их обработка. Среднюю массу сеголетков обычно определяют в каждом пруду объемно-весовым методом. Для определения размерно-весового распределения всех сеголетков отбирают среднюю пробу по 500-1000 штук в начале, середине и конце обловов, сортируют на группы: более 30 г; 29,9-20 г; 19,9-10 г и менее 10 г. По количеству рыб в весовых группах определяют их процентные соотношения и среднюю массу. Например, в пробе из 1000 рыб в весовой группе более 30 г – 200 шт., или 20%. Сеголетки массой менее 10 г являются браком. Если они составляют более 20%, их отсортировывают и помещают в отдельный зимовальный пруд. Для определения коэффициента упитанности отбирают из каждой весовой группы пробы по 50 шт. сеголетков, их измеряют, взвешивают, вычисляют коэффициент упитанности и определяют возможный выход рыбы после зимовки (прогноз зимовки). Кроме того, по возможности определяют химический состав тела сеголетков и физиологическое состояние органов, и на основании полученных данных делается вывод о качестве выращенных сеголетков карпа. Для выполнения задания необходимо измерить и взвесить 50-100 шт. сеголетков карпа, определить коэффициент упитанности и распределить их по весовым группам. Полученные данные записать в форме таблицы 27. Таблица 27 - Результаты определения физиологического состояния сеголетков карпа

Для оценки сеголетков карпа по массе в каждой весовой категории (группе) необходимо определить количество сеголетков в штуках и в процентах от общего количества рыб в пробе и указать пределы колебаний массы сеголетков по каждой группе. Затем с учетом данных табл. 24, определить возможный выход рыбы после зимовки (прогноз зимовки) по каждой группе и в целом в пробе. Затем рассчитать среднюю массу сеголетков в каждой группе и в целом по всей пробе и определить количество стандартных и нестандартных по массе сеголетков карпа. Все полученные данные оформить в виде таблицы 28. Таблица 28 – Результаты оценки сеголетков карпа по массе

Далее необходимо оценить сеголетков карпа по коэффициенту упитанности. Результатом такой оценки является прогноз зимовки, который вычисляется по каждой весовой группе и в целом по всей пробе. Полученные результаты представить в виде табл. 29. Таблица 29 – Прогноз зимовки сеголетков карпа

Критерием для установления зимостойкости сеголетков карпа являются нормативные значения коэффициента упитанности для каждой весовой группы в зависимости от зоны рыбоводства (см. табл. 25). Например, согласно данным табл. 25, в I зоне рыбоводства для зимостойких сеголетков карпа массой более 30 г коэффициент упитанности должен быть не менее 2,9; с массой от 29,9 до 20,0 г – не ниже 3,0 и т.д. Следовательно, перезимуют те сеголетки, которые имеют коэффициент упитанности равный или больше (≥) нормативного. Так, из 100 сеголетков массой более 30 г имеют коэффициент упитанности ≥ 2,9 лишь 40 шт., следовательно, из 100 сеголетков перезимуют 40% (прогноз зимовки). Прогноз зимовки составить для каждой группы и в целом по всей пробе (в штуках и процентах). На основании полученных результатов сделать вывод о качестве выращенных сеголетков карпа. Согласно полученному заданию с данными по массе и длине рыб, выращенных в рыбхозе "Гжелка" необходимо сделать оценку качества сеголетков карпа, выращенных в одном из рыбхозов страны. Для этого, опираясь на табл. 30 необходимо определить коэффициент упитанности сеголетков карпа и сделать прогноз зимовки. Результаты оформить в виде таблицы 29. Сделать вывод. Вопросы для самопроверки 1. Перечислите показатели зимостойкости сеголетков карпа. 2. Назовите и оцените весовой стандарт сеголетков карпа. 3. Каково значение коэффициента упитанности, химического состава тела сеголетков карпа и других показателей для оценки их зимостойкости? 4. Как составить прогноз зимовки? Список рекомендуемой литературы 1. Мартышев Ф.Г. Прудовое рыбоводство / Ф.Г. Мартышев. – М.: Высшая школа, 1973. – 127 с. 2. Черномашенцев А.И. Рыбоводство / А.И. Черномашенцев, В.В. Мильштейн. – М.: Легк. и пищ. пром-сть, 1983. – 269 с. 3. Привезенцев Ю.А. Практикум по прудовому рыбоводству / Ю.А. Привезенцев. – М: Высшая школа. - 1982. – 208 с. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||