Методичка по товарному рыбоводству. Лабораторная работа 1 Биологическая и хозяйственная характеристика рыб объектов товарного рыбоводства

Скачать 20.62 Mb. Скачать 20.62 Mb.

|

|

Лабораторная работа № 3 Эмбриональный период развития карпа Цель работы: изучить особенности эмбрионального периода развития карпа. Методические указания Карп откладывает икру на растительность в стоячей или слабопроточной воде при температуре обычно 17 °С и выше. Его развитие в раннем периоде онтогенеза проходит в этих условиях и приспособлено к ним. Икра обычно желтого цвета, но встречаются икринки с зеленоватым оттенком, бесцветные и др. Средний диаметр икры 1,5-1,8 мм с небольшим перивителлиновым пространством (относительные размеры 1,25-1,4 мм), она полиплазматическая. По количеству цитоплазмы занимает одно из первых мест среди икры рыб семейства карповых. Диаметр желточного мешка в среднем 1,2 мм. Оболочка икры клейкая. Продолжительность развития икры карпа до вылупления эмбрионов зависит, прежде всего, от температурных условий. Однако для развития икры и вылупления необходимо, как установлено, определенное количество тепла. Для карпа этот показатель составляет 60- 80 градусо-ч. Продолжительность развития икры рыб находится в зависимости от температуры воды. Продолжительность эмбрионального развития икры карпа в зависимости от температуры приведена в таблице 1 (по данным Ф. М. Суховерхова и А. П. Сиверцева). Таблица 1 - Продолжительность эмбрионального развития икры карпа в зависимости от температуры воды

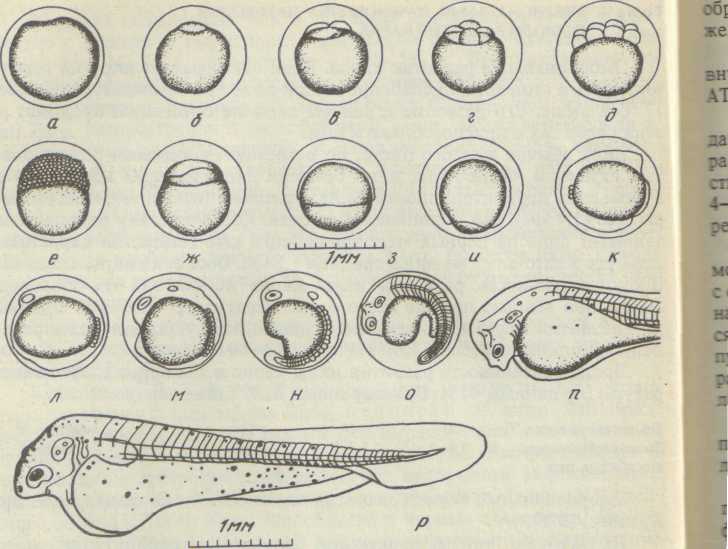

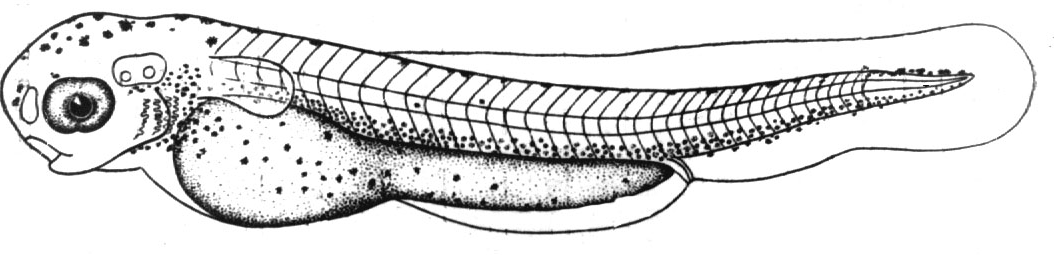

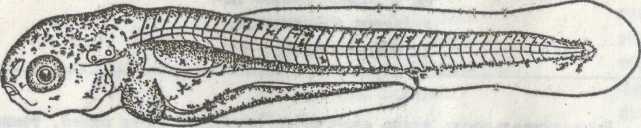

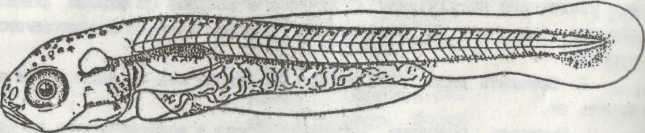

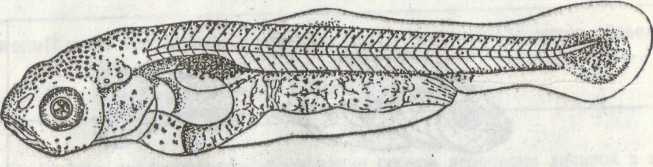

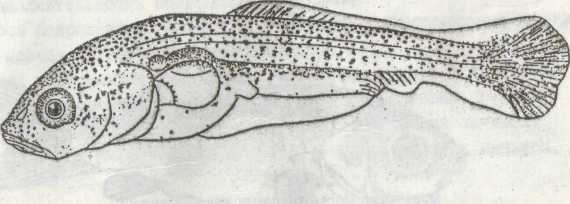

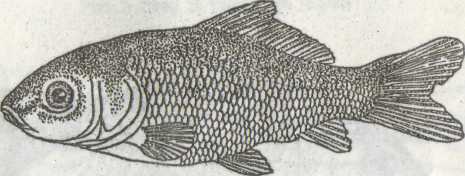

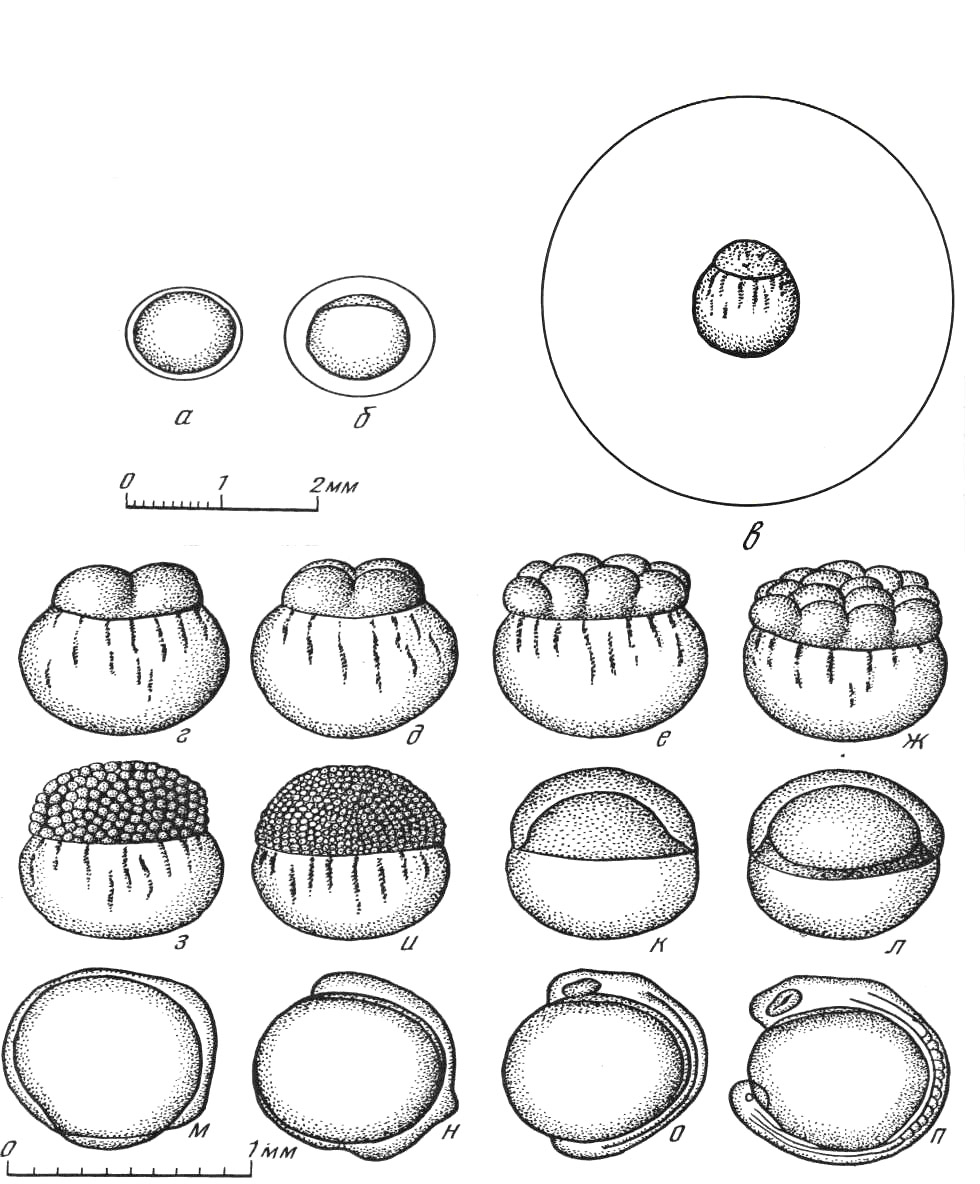

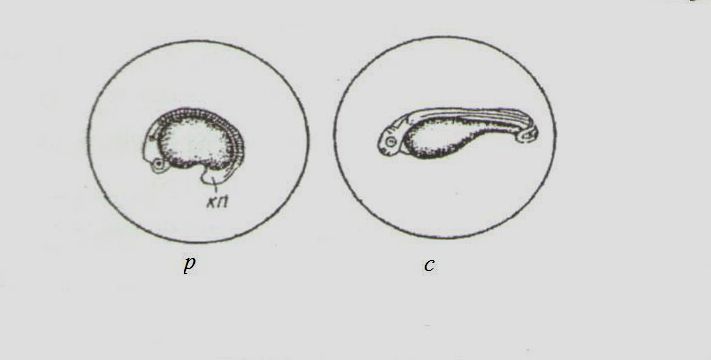

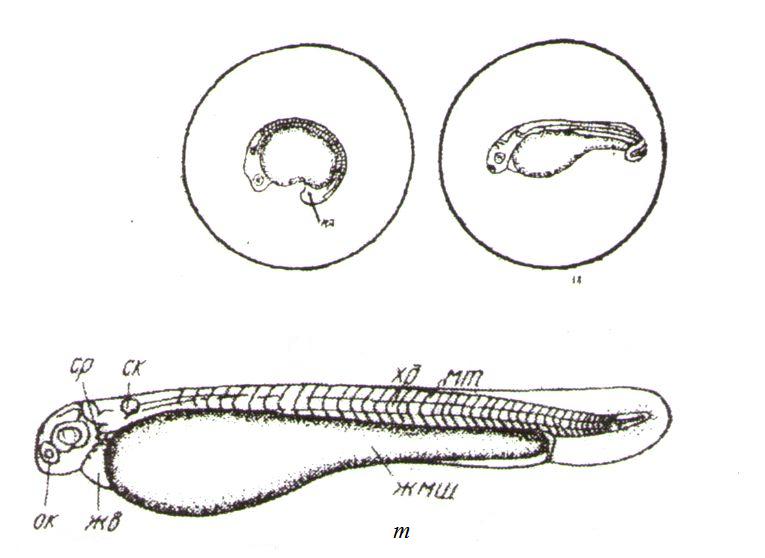

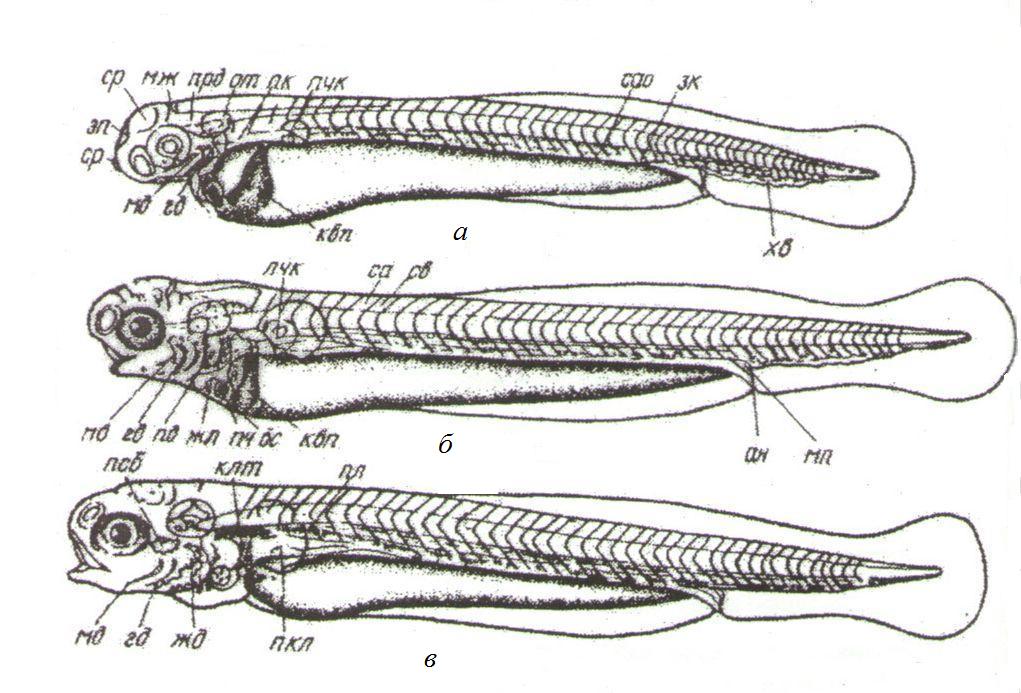

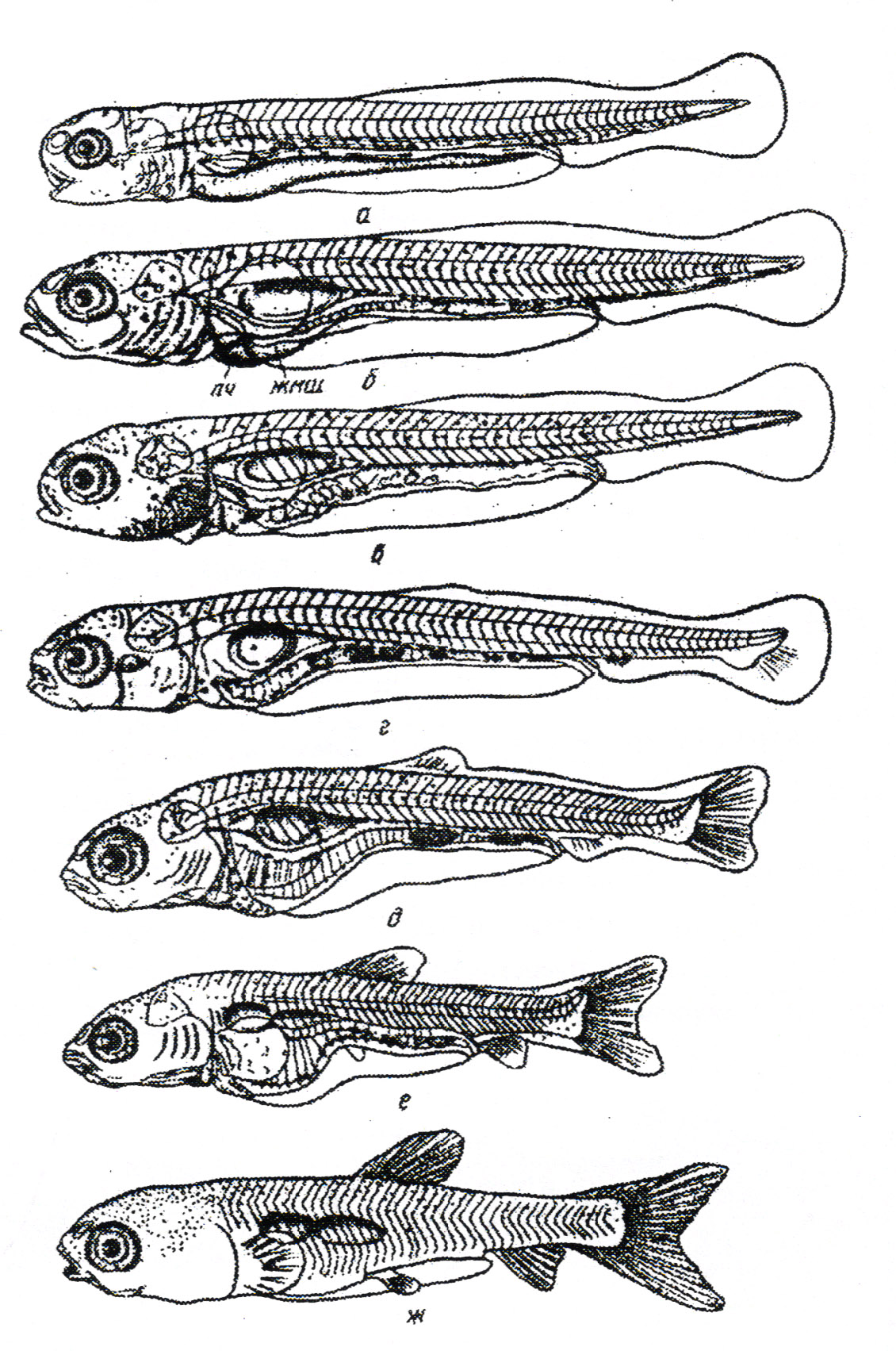

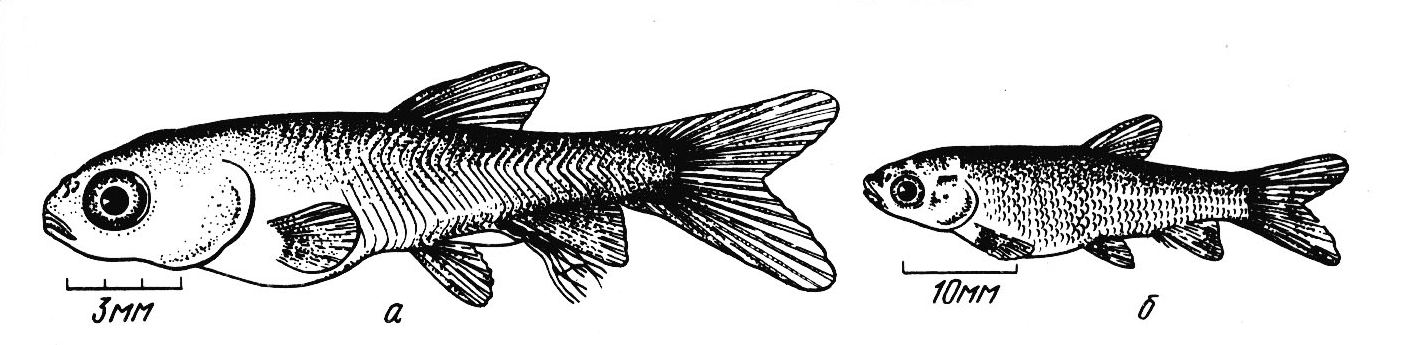

Эмбриональный период развития карпа состоит из семи этапов (по Лужину, 1976). На первом этапе происходит оплодотворение, образование зиготы и образование перивителлинового пространства и бластодиска (рис. 27 а, б). У неоплодотворенной икринки (рис. 27, а) оболочка плотно прилегает к желтку. Через несколько минут после оплодотворения в икре, находящейся в воде, происходят изменения, связанные с проникновением воды в икринку. Это приводит к отслоению оболочки от желтка, образованию перивителлинового пространства. Процесс набухания икры при температуре 19 °С длится примерно один час. Диаметр икры увеличивается в среднем на одну треть. Одновременно в период набухания образуется зародышевый диск, или бластодиск (рис. 27, б). Активация икринок, вызванная оплодотворением, приводит к глубоким изменениям обмена веществ. В течение первого часа после оплодотворения, когда наступает резкое оводнение икринок, относительное содержание сухих веществ снижается с 30-32 до 10-12 % и примерно в таком количестве остается до вылупления эмбриона. Содержание гликогена - основного источника энергии в период образования бластодиска - уменьшается в 2 раза, а величина аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), занимающей центральное место в энергетическом обмене, снижается почти в 3 раза. На втором этапе происходит дробление бластодиска от двух бластомеров до бластулы. В возрасте трех часов наступает первая стадия этапа дробления - появляется первая борозда, делящая бластодиск на два бластомера (рис. 27, в), а затем наступают стадии четырех (рис. 27, г), восьми (рис. 27, д) бластомеров и т.д. Через 6 ч от момента оплодотворения наступает стадия морулы крупных клеток (рис. 27, е). Далее клетки бластодиска все больше дробятся. Наступает стадия морулы мелких клеток. Между бластодиском и желтком возникает небольшая полость или бластоцель и образуется стадия бластулы (рис. 27, ж). Бластула - это своеобразное многоклеточное образование – бластодерма, расположенная на анимальном полюсе. В целом процесс дробления сопровождается значительными внутренними энергетическими затратами. За этот период показатель АТФ снижается почти в два раза.  Обозначения по тексту Рисунок 27 - Эмбриональный период развития карпа В рыбоводной практике на стадиях 4-8 бластомеров второго этапа развития дают оценку качества икры по нормальному дроблению. Образование разноразмерных, асимметрично расположенных бластомеров свидетельствует об аномальном развитии икры. Именно на стадиях дробления от 4- 8 бластомеров до ранней морулы определяют и процент оплодотворения икры. На третьем этапе происходит обрастание желтка бластодермой - гаструляция и формирование эмбриона. Гаструляция начинается с обрастания желтка многослойной бластодермой. Через 8-9 ч половина желтка оказывается схваченной бластодермой (рис. 27, з). Появляется зародышевый валик, который на стадии замыкания желточной пробки (рис. 27, и) виден весьма отчетливо. У тела эмбриона заметен расширенный головной отдел. Желточная пробка замыкается. Гаструляция завершается полным обрастанием бластодермой всего желтка. Во время гаструляции происходит существенная структурная перестройка, в результате которой образуются три зародышевых листка: эктодерма, мезодерма и энтодерма. Обмен веществ во время гаструляции имеет свои особенности. После гаструляции количество фосфора АТФ и небелкового азота снижается, а количество общего белка увеличивается. Процесс гаструляции является наиболее уязвимым к воздействию факторов внешней среды. Гаструляция всегда сопровождается повышенной гибелью икры. Поэтому учет отхода целесообразно проводить после прохождения этого этапа развития, а не раньше. На четвертом этапе происходит дифференциация головного и туловищного отделов эмбриона. Наблюдается утолщение головной и хвостовой частей эмбриона. Через 17-20 ч от оплодотворения икры тело эмбриона охватывает около 3/5 окружности желтка. Начинается сегментация тела. В туловище образуются первые два-три сомита (рис. 27, к). В возрасте 22-24 ч формируются глазные пузырьки при продолжающейся сегментации тела (рис. 27, л). Через 24-28 ч за глазными пузырями в области продолговатого мозга появляются слуховые плакоды (рис. 27, м). Количество сомитов достигает 9-11. Глазные бокалы (зачатки глаз) приобретают щелевидные углубления. На пятом этапе обособляется хвостовой отдел и эмбрион начинает двигаться. В результате обособления хвостового отдела и роста в длину зачатка кишечной трубки желток приобретает грушевидную форму. Через 35-45 ч в глазах отчетливо виден хрусталик (рис. 27, н). Количество сомитов продолжает увеличиваться (более 20). Тело эмбриона совершает слабые движения. В возрасте немногим более двух суток наблюдается сегментация хвостового отдела. К этому времени сегментация тела почти заканчивается. В глазах появляется черный пигмент. Различаются отделы головного мозга. В слуховых капсулах образовываются отолиты (рис. 27, о). При обособлении хвостового отдела и пигментации глаз наступают определенные изменения в обмене веществ: показатель АТФ вновь возрастает до исходной величины, однако содержание белка и небелкового азота остается прежним, как при гаструляции. На шестом этапе в возрасте 2,5 сут у эмбриона появляются форменные элементы крови. Число сомитов в туловище 24, в хвостовом отделе - 16. Глаза пигментированы (рис. 27, п). Сформировалась кожная жаберная крышка. Голова пригнута к желтку. На рыле, перед глазами появились обонятельные ямки. Снизу образовалась ротовая воронка. Позади глаз появились четыре жаберные плакоды. На уровне первого миотома располагается грудной плавничок. Эмбрион активно вращается в оболочке – стадия вращающегося эмбриона. Эта стадия эмбрионального развития карпа, как и других рыб, наиболее подходит для перевозки икры в условиях изотермических ящиков, где возможно некоторое охлаждение, способствующее замедлению развития. На седьмом этапе происходит вылупление из оболочки. Это последний этап эмбрионального периода развития. Через трое суток инкубации икры при температуре 19-22 °С начинается вылупление эмбрионов (рис. 27, р). Эмбрионы рыб в процессе эмбрионального развития проходят ряд критических этапов и стадий, когда наблюдается повышенная чувствительность эмбрионов к различным абиотическим факторам среды (температуре, газовому составу воды, солености, механическому воздействию и др.). Это связано с тем, что в критические этапы и стадии развития происходят значительные изменения в перестройке обмена веществ развивающегося эмбриона. Критическими в развитии эмбриона карпа, как у большинства нерестящихся весной рыб, являются следующие этапы и стадии: - от начала дробления до морулы мелких клеток; - гаструляция; - перед вылуплением и вылупление. Именно на этих стадиях эмбриогенеза, наблюдается повышенная гибель эмбрионов. В эти моменты необходимо особенно стремиться к созданию оптимальных условий для развития икры: поддерживать в инкубационных аппаратах постоянный и повышенный расход воды, не допускать резких (более 2 °С) температурных перепадов, оберегать икру от различных механических воздействий и т. д. Вопросы для самопроверки 1. Приведите экологическую характеристику карпа. 2. Охарактеризуйте этапы эмбрионального развития карпа. 3. Назовите критические стадии в эмбриональном развитии карпа. Лабораторная работа № 4 Постэмбриональное развитие карпа Цель работы: изучить особенности постэмбрионального развития карпа. Методические указания В раннем периоде с момента вылупления из оболочки карп проходит 9 этапов развития, которые В. В. Васнецов обозначил буквами: А, В, С1, С2, D1, D2, Е, F, G. Этап А относится к предличиночному периоду развития; В, С1, С2, D1, D2, Е – к личиночному, а F, G – к мальковому. Предличиночный период развития карпа (этап А) Предличинки имеют относительно слабо пигментированные глаза и тело. Пигментные клетки расположены на голове и вдоль хорды (рис. 28). Желточный мешок большой, грушевидной формы, сильно пигментирован. Эмбрион имеет сплошную плавниковую складку, расширенную в хвостовой части. Голова выпрямлена и отделена от желтка, грудные плавники маленькие. Рот неподвижный, в форме ямки, в нижнем положении. Кишечник имеет прямую сдавленную трубку без просвета. Длина от рыла до конца хорды (плавниковая складка не учитывается) составляет 4,5-5,5 мм. После выхода эмбриона из оболочки существенные изменения происходят и в обмене веществ. Если гликоген является основным источником энергии эмбриона, то главным в эндогенном питании предличинки является жир. Его запасы в два раза выше (2-2,5 %), чем гликогена (0,7-1,2 %). Меняются и другие показатели обмена. Содержание белка увеличивается до 11-13 %, сухих веществ - до 19-20 %, фосфора - до 300-360 мг.  Рисунок 28 - Предличинка карпа (этап А по В.В. Васнецову) Предличинки питаются только за счет желточного мешка и малоподвижны. Как правило, они висят, прикрепившись к растениям, на которые была отложена икра. Для этой цели у вылупившихся из оболочки предличинок карпа имеются специальные органы, которые представлены парными железами, расположенными ниже и впереди глаз. Предличинки изредка отрываются и снова прикрепляются. Подобное состояние предличинок не только спасает их от врагов, но и способствует лучшему дыханию. На свет они реагируют положительно. Личиночный период развития карпа Этап В. Глаза пигментированы сильно, пигментные клетки располагаются преимущественно на голове и вдоль спины. Желточный мешок значительно уменьшается. Рот становится слабо-подвижным, но еще не закрывается полностью. Кишечник в виде длинной и немного изогнутой трубки. Плавательный пузырь однокамерный и наполнен воздухом. Плавниковая складка становиться шире (рис. 29). Размер 5,6-6 мм. Питание смешанное – остатками желтка и микроводорослями (диатомовыми и сине-зелеными), а затем в рационе появляются ветвистоусые рачки, подходящие по размеру - Bosminae, Chydorus и др., доля внешней пищи на этом этапе 3,5-5,0% от массы тела. На этом этапе изменяется поведение личинок: от пассивного прикрепленного образа жизни, свойственного предличинкам, к активному пелагическому. Личинки держатся на мелководных участках с глубиной 30 – 40 см в прибрежной части водоема. Продолжительность этапа 2-4 сут.  Рисунок 29 - Этап В личиночного периода развития карпа Этап С1. Желточный мешок полностью рассасывается, рот подвижный, плавательный пузырь увеличивается в размерах. Плавниковая кайма все еще сплошная. Под задним концом хорды начинается скопление мезенхимы. Размер 5,6-7,2 мм (рис. 30). Питание экзогенное, главным образом, ветвистоусыми рачками, водорослями, могут быть и веслоногие рачки. Держаться недалеко от берега на глубине 30-40 см, плавают поодиночке. Продолжительность этапа 2-4 сут.  Рисунок 30 - Этап С1 личиночного периода развития карпа Этап С2. В местах будущего спинного и анального плавников сгущается мезенхима, в хвостовой лопасти начинают окостеневать лучи. Уростиль начинает загибаться вверх. Хвостовая лопасть несколько вытянута назад и вверх. Заметно уменьшается плавниковая кайма. Жаберная крышка полностью закрывает жабры. Размер 7,3-8,7 мм (рис. 31). Питание по-прежнему ветвистоусыми рачками, но впервые начинают встречаться личинками хирономид. Держатся недалеко от берега на мелководье поодиночке у поверхности. Продолжительность этапа 1,5-3 сут.  Рисунок 31 - Этап С2 личиночного периода развития карпа Этап D1. Плавательный пузырь становится двухкамерным. Передняя камера его наполняется воздухом. Рот конечный, слабо выдвижной. Начинается обособление спинного и анального плавников. Развиваются плавниковые лучи. Появляются зачатки брюшных плавников. Лучи в хвостовом плавнике доходят до заднего края. Задний конец хорды сильно загнут вверх, хвостовой плавник трехлопастный. Размер 8,8-10,6 мм (рис. 32). Происходит некоторое изменение в поведении, личинки переходят на глубину до 0,5 м. Держатся поодиночке. Продолжительность этапа 1,5-3 сут.  Рисунок 32 - Этап D1 личиночного периода развития карпа Этап D2. Строение спинного, анального и хвостового плавников становится таким же, как у взрослых рыб. В плавниках развиты костные лучи. Грудные плавники увеличиваются, в них появляются мезенхимные лучи. Увеличиваются брюшные плавники. В сравнении с предыдущим этапом рот выдвигается и становится полунижним. Размер 10,7-11,7 мм (рис. 33). В кишечнике личинок встречаются в основном науплиусы и некоторое количество хирономид, количество последних в кишечнике увеличивается.  Личинки держаться недалеко от берега на глубине 0,5 м поодиночке. Утром приближаются к берегу, к вечеру отходят и опускаются в более глубокие слои. Продолжительность этапа 3-5 сут. Рисунок 33 - Этап D2 личиночного периода развития карпа Этап Е. Последний личиночный этап. Во всех парных и непарных плавниках хорошо развиты костные лучи. Плавники более сформированы в сравнении с предыдущим этапом. Почти полностью исчезает плавниковая складка (кайма). Остается лишь небольшая преанальная складка. Размер 11,8-16,3 мм (рис. 34). В пищевом рационе преобладают личинки хирономид. Личинки держаться поодиночке на глубине 0,5 м. Продолжительность этапа 2-3 сут.  Рисунок 34 - Этап Е личиночного периода развития карпа Мальковый период развития карпа Этап F. Первый мальковый этап. При переходе на этот этап начинает развиваться чешуя и к концу этапа она покрывает почти все тело. Появляется первая пара усиков. Обонятельная ямка принимает форму восьмерки. Размер 16,4-19,6 мм (рис. 35). Питание бентическими организмами. Держаться преимущественно у дна, часто около водослива (монаха). При тихой погоде плавают стайками. Отличаются большой пугливостью. Продолжительность этапа 3-6 сут.  Рисунок 35 - Этап F малькового периода развития карпа Этап G. Второй этап малькового периода развития карпа. Наступает через 20-30 дней после вылупления. Тело полностью покрывается чешуей. Малек приобретает почти все признаки взрослой рыбы. Появляется зачаток канала боковой линии. Размер 19,7-24,8 мм (рис. 36). В пище преобладают личинки хирономид. Мальки плавают стайками, реже поодиночке, недалеко от берега.  Рисунок 36 - Этап G малькового периода развития карпа В рыбоводной практике сроки пересадки молоди в мальковые или выростные пруды определяются не возрастом, а этапом развития молоди. Зарыбление мальковых или выростных прудов рекомендуется осуществлять личинками на этапе смешанного питания. Продолжительность подращивания определяется временем, необходимым для завершения личиночного периода развития, т. е. этапа Е. Продолжительность каждого этапа зависит от температуры воды, обеспеченности пищей, гидрохимических условий и селекционных особенностей карпов (табл. 2). Таблица 2 - Продолжительность этапов постэмбрионального развития карпа в зависимости от температуры воды (по Б.А. Лужину)

Вопросы для самопроверки 1. Дайте характеристику морфологических особенностей предличинок, личинок и мальков карпа по этапам развития. 2. Дайте характеристику особенностей питания и поведения предличинок, личинок и мальков по этапам развития. Лабораторная работа № 5 ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ, ПРЕДЛИЧИНОЧНЫЙ, ЛИЧИНОЧНЫЙ И МАЛЬКОВЫЙ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ Цель работы: изучить эмбриональный, предличиночный, личиночный и мальковый периоды развития растительноядных рыб. Методические указания В товарном рыбоводстве используют дальневосточных растительноядных рыб (обыкновенный, или белый толстолобик, пестрый толстолобик, белый амур), которые отличаются от остальных представителей карповых рыб тем, что у них жаберные перепонки сращены между собой, глаза располагаются очень низко, что отражено в латинском названии. Толстолобики достигают длины около 1 м и средней массы тела 12- 16 кг, а белый амур еще крупнее может достигать массы более 32 кг и длины тела более 1 м. Обитают в реках Центрального и Южного Китая. Северная граница ареала проходит по реке Амур. Акклиматизированы в РФ - Краснодарском крае, Дагестане, государствах средней Азии и Украине. Белого амура вселяют в водоемы расположенные южнее 45 с.ш. Все растительноядные рыбы – бысрорастущие, но более теплолюбивые, чем карп. В основном выращивают растительноядных рыб в прудовых хозяйствах в поликультуре с карпом, а также в озерах, водохранилищах и других неспускных водоемах. Для организации нагульных хозяйств на базе водохранилищ наиболее перспективны белый толстолобик и его гибриды с пестрым толстолобиком. Белый толстолобик (Hypophthalmichtys molitrix Val.) питается фитопланктоном и детритом. Лучше всего потребляет диатомовые и зеленые водоросли и хуже синезеленые. Конкуренции в питании с карпом и другими видами в поликультуре практически нет. Пестрый толстолобик (Aristichthys nobilis Rich.) наряду с зоопланктоном и детритом потребляет фитопланктон. При значительном увеличении плотности посадки может конкурировать с сеголетками карпа в питании зоопланктоном. В средней полосе растет лучше, чем белый толстолобик. В южных районах стран СНГ при хорошей обеспеченности кормом растет быстрее карпа. Белый амур (Ctenopharyngodon idella Val.) питается высшей водной (нитевидный и узколистный рдест, роголистник, элодея, ряска) и наземной (злаки, клевер, люцерна, рогоз, тростник) растительностью. Способен быстро истребить собственную кормовую базу (особенно в южных районах). При недостатке растительности легко переходит на питание комбикормами, что может привести к конкуренции с карпом. При совместном выращивании белый амур имеет такой же темп роста, как пестрый толстолобик. Целесообразно использовать в прудовом хозяйстве в качестве биологического мелиоратора. Кишечник растительноядных рыб приспособлен для переваривания такой низкокалорийной пищи как планктон. Так, его длина у белого толстолобика в 10-13 раз превышает длину тела. Самки белого толстолобика созревают в южных районах, как правило в возрасте 3-4 лет, пестрого толстолобика - 4-5, белого амура – 4 лет. Самцы достигают половой зрелости на год раньше самок. В природных условиях нерест растительноядных рыб происходит летом во время подъема воды в реках при температуре выше 20°С. Икра пелагическая, средняя плодовитость составляет 0,5 – 2 млн.шт. икринок. Белый толстолобик нерестится в верхних слоях воды, а пестрый в более нижней части пелагиали. Белый амур нерестится в русловых участках рек с турбулентным течением воды. Перечисленные выше виды растительноядных рыб в прудах не размножаются и единственная возможность получения икры этих видов рыб – метод гипофизарных инъекций. В биологии размножения и развития белого амура, белого и пестрого толстолобиков много общего, поэтому далее дается описание характера развития растительноядных видов рыб в ранний период жизни на примере белого амура. Эмбриональный период развития растительноядных рыб Этап 1. Оплодотворение, образование зиготы, образование перивителлинового пространства и образование бластодиска. Стадия 1. Диаметр неоплодотворенной икринки 1,2-1,3 мм. Яйцевая оболочка плотно прилегает к поверхности икринки, она неклейкая и представлена первичной радиальной оболочкой. Икра прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая (рис. 37, а).    кп – купферов пузырек; ср – средний мозг; ск – слуховая капсула; хд – хорда; мт – миотом; ок – обонятельная капсула; жв – железа вылупления; жмш – желточный мешок Рисунок 37 – Эмбриональный период развития растительноядных рыб на примере белого амура (обозначения в тексте) Стадия 2. Возраст 10 мин после оплодотворения. Отделение яйцевой оболочки от желтка и концентрация плазмы на анимальном полюсе в виде прозрачной серповидной зоны (рис. 37, б) Стадия 3. Возраст 40 мин. Происходит образование резко очерченного бластодиска. В основном завершается оводнение перивителлинового пространства. Диаметр икринки 3,8-4 мм, а собственно желтка 1,2-1,3 мм. Такое огромное перивителлиновое пространство уменьшает плотность икринки и обеспечивает ее плавучесть в потоках воды; в стоячей воде икринка опускается на дно и погибает (рис. 37, в) Этап 2. Дробление от двух бластомеров до бластулы. Стадия 4. Возраст 1 ч. На бластодиске закладывается первая борозда деления и образуются два бластомера (рис. 37, г). Стадия 5. Возраст 1 ч 20 мин. Происходит закладка второй борозды деления и образование четырех бластомеров (рис. 37, д). Стадия 6. Возраст 1 ч 40 мин. Отмечают закладку четвертой борозды деления и образование восьми бластомеров (рис. 37, е). Стадия 7. Возраст 2 ч. На бластодиске образуются шестнадцать бластомеров (рис. 37, ж). Стадия 8. Возраст 2 ч 30 мин. Деление идет как в экваториальном, так и в меридиональном направлениях. Образуется крупноклеточная морула (ранняя) (рис. 37, з). Стадия 9. Возраст 4 ч 50 мин. Мелкоклеточная морула (поздняя) (рис. 37, и). Происходит завершение образования перивителлинового пространства. Окончательный диаметр оболочки варьирует от 4,32 до 5,32 мм. Стадия 10. Возраст 6 ч. Отмечается начало образования бластулы (рис. 37, к). Этап 3. Гаструляция- образование зародышевых пластов Стадия 11. Возраст 7 ч 10 мин. Начинается обрастание бластодермой поверхности желтка (рис. 37, л ). Стадия 12. Возраст 10 ч. Отмечается образование желточной пробки. Возраст 10 ч (рис. 37, м). Стадия 13. Возраст 12 ч. 10 мин. Происходит замыкание желточной пробки. Зачаток тела приобретает вид утолщенного валика, расширенный головной отдел его начинается на анимальном полюсе и хвостовая часть его заканчивается на вегетативном полюсе (рис. 37, н). Этап 4. Органогенез – дифференциация зародышевых пластов на зачатки основных органов. Стадия 14. Возраст 15 ч. Происходит образование глазных пузырей, закладка хорды, начало сегментации мезодермы на сомиты. В головном отделе начинается закладка мозговых пузырей (рис. 37, о). Стадия 15. Возраст 18 ч. Появление глазных бокалов и щелевидного углубления в зачатках глаз, продолжается сегментация тела. Хорда хорошо заметна (рис. 37, п). Этап 5. Обособление хвостового отдела от желточного мешка, начало активного движения тела. Стадии 16-18. Возраст 29-32 ч. Происходит выпрямление тела эмбриона. Начинаются энергичные колебательные и вращательные движения. Появление на голове и в области сердца желез вылупления (рис. 37, р, с). Этап 6. Вылупление эмбриона из оболочки. Стадия 19. Возраст 34 ч. Начинается вылупление с появления единичных предличинок (рис. 37, т). Предличиночный период развития Длина тела предличинки 5-5,2 мм. В туловищном отделе 29-31 сегмент, а в хвостовом – 12-14. Тело не пигментировано, окаймлено недифференцированной плавниковой складкой. В глазах черное пигментное пятнышко. Предличинки малоподвижны. В природных условиях пассивно сносятся течением в толще воды (рис. 37, т). Этап 7. Образование эмбриональной сосудистой системы, начало кровообращения (рис. 38, а). Стадия 20. Возраст - 51 ч. Длина - 6,5 мм. Формируются эмбриональные органы дыхания - хвостовая вена и кювьеровы протоки, расположенные на передней части желточного мешка. Движение предличинок пассивное. Питание эндогенное.  ан - анальное отверстие; жв - железа вылупления; жмш - желточный мешок; клт - клейтрум; кп- купферов пузырек; мж - мозжечок; мт - миотом; мп - мочевой пузырь; ок - обонятельная капсула; от - отолит; пл - плавательный пузырь; прд- продолговатый мозг; псб - псевдобранхия; пч- печень; пчк - зачаток предпочки; ск - слуховая капсула; ср- средний мозг; хд- хорда; эп- эпифиз; кс- кровеносная система: вс - венозный синус; сао – спинная аорта; зк – задняя кардинальная вена; мд – мандибулярная дуга аорты; гд – гиоидная дуга аорты; квп – кювьеров проток; хв – хвостовая вена; са - сегментальная артерия; св – сегментальная вена Рисунок 38 – Предличиночный период развития растительноядных рыб Этап 8. Образование и начало функционирования подвижного жаберно-челюстного аппарата (рис. 38, б, в). Стадии 21-22. Возраст 76-96 ч. Длина 7,5 мм. Начало жаберного дыхания. Рот становится полуконечным и подвижным. Глаза полностью пигментированы. Предличинки становятся более подвижными. Питание эндогенное. Черные пигментные клетки (меланофоры) появляются на голове, над кишечником и в хвостовом отделе, на желточном мешке. Происходит редукция эмбриональных органов дыхания (кювьеровых протоков). Начинается закладка плавательного пузыря. Личиночный период Этап 1. Смешанное питание личинок. Стадии 23-24. Возраст 4,5-6 сут. Длина 7,5-7,8 мм. Дыхание становится наружно-жаберным. Задняя камера плавательного пузыря заполняется воздухом. Личинка активна, заглатывает пищу, но продолжает также питаться за счет желточного мешка – питание смешанное. Пигментация тела усиливается. Личинки плавают в толще воды. На этом этапе рекомендуется перевозить личинок на дальние расстояния или высаживать в пруды (рис. 39, а, б).  Рисунок 39 - Личиночный период развития растительноядных рыб Этап 2. Экзогенное питание личинок. Стадия 25. Возраст 7 сут. Желточный мешок полностью резорбирован. Питается исключительно внешней пищей, в основном зоопланктоном. Происходит обособление лопастей непарных плавников. Жаберно-челюстной аппарат становится подвижным. Длина тела 7,6 мм (рис. 39, в). Этап 3. Формирование непарных плавников (рис. 39, г, д, е). Стадия 26. Возраст 9 сут. Длина 8 мм. Происходит образование лучей в нижней лопасти хвостового плавника. К возрасту 16-ти суток все непарные плавники имеют плавниковые лучи. Стадии 27-28. Конец хорды загнут кверху. В хвостовом плавнике образуется выемка. Заполняется воздухом передний отдел плавательного пузыря. Закладываются брюшные плавники. Этап 4. Формирование парных плавников. Стадии 29-30. Возраст 20-22 сут. Длина тела – 14,2 мм. В парных плавниках образуются плавниковые лучи. Сохраняется преанальная плавниковая складка (рис. 39, ж). Мальковый период развития Этап 1. Начало закладки чешуи. Возраст 1 мес. Длина тела 2 см. Вдоль боковой линии начинает появляться чешуя. Происходит переход на питание высшей водной растительностью (рис. 40, а). Этап 2. Окончание формирования чешуйного покрова. В  озраст 1,5 мес. Длина тела 4-5 см. Преанальная складка исчезла. Тело полностью покрыто чешуей. Видны отверстия канала боковой линии (рис. 40, б). Рисунок 40 – Мальковый период развития растительноядных рыб Не смотря на общую схему развития, в эмбриональном и постэмбриональных периодах существуют различия по морфологическим и морфометрическим показателям у растительноядных рыб (табл. 3). Аномалии развития. При искусственном разведении рыб не всегда удается обеспечить оптимальные условия для нормального протекания физиологических процессов и правильного развития эмбрионов и личинок. Это ухудшает рыбоводные качества икры, вызывает разнообразные нарушения в строении эмбрионов и снижает их жизнеспособность. Таблица 3 - Различия в развитии белого амура, белого и пестрого толстолобиков

Наиболее частой причиной неудовлетворительного качества икры и уродства личинок является передержка икры в теле самки после ее овуляции. Надежным критерием качества икры служит процент ее оплодотворения и морфологическая картина развития. Доброкачественная икра имеет высокий процент оплодотворения (90-95 %, а иногда 100 %) и не имеет нарушений в развитии. У недоброкачественной икры нередко наблюдается высокий процент оплодотворения, но развитие идет ненормально. Поэтому один лишь показатель процента оплодотворения икры не может служить критерием качества. Необходимо контролировать процесс на различных этапах развития. На каждом этапе развития могут быть обнаружены характерные аномалии, зависящие как от качества икры, так и от условий среды. Например, наблюдаются аномалии набухания, причиной которых является разноразмерность икринок, полученных от одной самки; такая икра, как правило, хорошо оплодотворяется, но имеет большой отход в период инкубации и дает значительное количество уродливых личинок. Аномалии оболочки икры наблюдаются при склеивании икринок. Это происходит в том случае, если икру в момент приливания воды после осеменения тщательно не перемешивать. В месте склеивания с другой икринкой наружный слой оболочки разрывается и в разрыв выпячивается внутренний слой. При аномалии дробления бластодиска наиболее частым нарушением является отрыв бластомеров и различная величина бластомеров. При аномалии желточного мешка, желток у недоброкачественной икры по сравнению с доброкачественной имеет более крупные и неоднородные гранулы. Эмбрионы с такими нарушениями желтка обычно доживают до вылупления, но при переходе на предличиночный период развития оказываются нежизнеспособными и погибают в значительных количествах. Ложное развитие неоплодотворенной икры происходит своеобразно. Попадая в воду, она набухает, на анимальном полюсе образуется плазменный бугорок, который начинает дробиться. Однако дробление оказывается ложным, так как деление бластомеров не доходит до конца, образуются разноразмерные, асимметрично расположенные псевдобластомеры, представляющие собой безъядерные выпячивания цитоплазмы. Во время такого беспорядочного псевдодробления неоплодотворенная икра становится хорошо отличимой от оплодотворенной, бластомеры которой имеют одинаковые размеры и четкие контуры. Поэтому наиболее пригодными для определения процента оплодотворения являются стадии дробления от 4-8 бластомеров до ранней морулы. Позднее границы ложных бластомеров исчезают, цитоплазма приобретает ровную поверхность и начинает совершать ложную гаструляцию. Псевдогаструляция завершается разрушением поверхности плазменного слоя и коагуляцией вытекающего из разрыва желтка. Массовая гибель неоплодотворенной икры совпадает с периодом начала формирования тела зародыша оплодотворенной икры. Водянка зародышей чаще проявляется после начала образования сердца. Эта аномалия заключается в чрезмерном увеличении и оводнении околосердечной полости. Высокая степень водянки приводит к значительной деформации сердца. Водянка может образоваться позади околосердечной полости, под передним или задним отделом кишечника, в мочевом пузыре и др. Жизнеспособными бывают лишь зародыши с очень слабо выраженными признаками водянки. Деформации тела зародыша - искривление туловища, хвостового отдела, диспропорции отдельных частей тела наблюдаются обычно при водянках. Причины подобных аномалий - резко выраженная недоброкачественность икры, нарушение условий инкубации, в частности понижение температуры воды и других условий. Вопросы для самопроверки 1. Дайте характеристику эмбрионального, предличиночного, личиночного и малькового периодов развития растительноядных рыб. 2. Какова продолжительность развития растительноядных рыб на каждом периоде? 3. Назовите различия в развитии белого амура, белого и пестрого толстолобиков. 4. Какие аномалии развития растительноядных рыб вы знаете? Лабораторная работа № 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||