Курс лекции по ЭУТТ.. Вахламов. Лекции по дисциплине Энергетические установки транспортной техники для бакалавров высших учебных заведений, обучающихся по специальности

Скачать 5.99 Mb. Скачать 5.99 Mb.

|

|

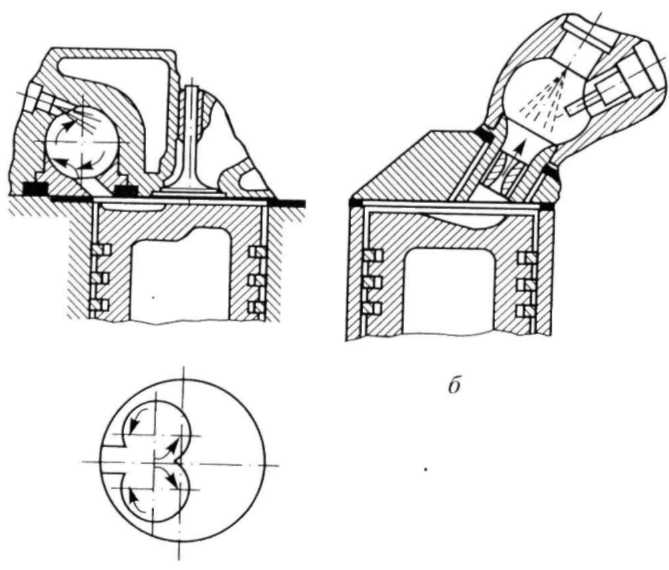

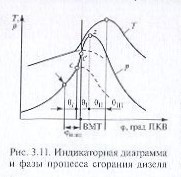

Смесеобразование в разделенных камерах сгорания основано на использовании двухполостных разделенных камер сгорания: вспомогательной и основной, соединенных горловиной. С учетом характера движения заряда в дополнительной камере различают вихревые камеры сгорания и предкамеры.  а Рис. 5.5. Разделенные камеры сгорания в головке цилиндров: а — вихревая камера; б — предкамера Вихревая камера сгорания (рис. 5.5, а) выполнена в головке цилиндра в форме сферы или цилиндра. Ось соединительной горловины направлена по касательной к внутренней поверхности вихревой камеры сгорания для создания направленного вихревого движения заряда. Объем вихревой камеры составляет 50...60% общего объема камеры сгорания. Скорость перетекания заряда через горловину достигает 100... 200 м/с. Топливо в вихревую камеру впрыскивается штифтовым распылителем. Оно отжимается движущимся зарядом к стенке камеры. Нижняя часть вихревой камеры с горловиной обычно является съемной и теплоизолированной. Температура горловины может достигать 600...650° С, что способствует интенсивному смесеобразованию. В вихревой камере создается обогащенная смесь. После воспламенения топлива давление в вихревой камере повышается и горящий заряд перетекает в основную полость камеры сгорания, выполненную в днище поршня. Здесь сосредоточена значительная часть еще не использованного для сгорания воздуха, которая под воздействием вихревых потоков перемешивается с топливом и обеспечивает его полное сгорание. Предкамера (рис. 5.5, б) имеет объем и сечение горловины обычно меньше, чем вихревая камера сгорания. С основной камерой сгорания предкамера соединяется каналами небольшого сечения. Направление и число каналов выбирают таким образом, чтобы на такте сжатия при перетекании заряда в предкамере создавалось беспорядочное движение заряда при скоростях 300 м/с и более. Впрыскивание топлива происходит навстречу потоку заряда воздуха, поступающего из цилиндра. В результате интенсивной турбулизации заряда в предкамере топливо хорошо перемешивается с воздухом. При быстром и неполном сгорании обогащенной смеси давление в предкамере резко возрастает. Это вызывает обратное перетекание горящего заряда в основную полость камеры сгорания, где он быстро и достаточно полно догорает даже при малом избытке воздуха (при α= 1,15... 1,2). При использовании разделенных камер сгорания значения максимального давления и скорости нарастания давления относительно невелики и приближаются к соответствующим значениям показателей двигателей с искровым зажиганием. Поэтому дизель работает мягче и менее шумно. Требования к топливной аппаратуре для организации смесеобразования такого вида невелики. Разделенные камеры сгорания имеют ряд недостатков: • малое проходное сечение горловины приводит к повышенным потерям при перетекании заряда между обеими полостями камеры сгорания, а это ухудшает экономичность дизеля; • при пуске непрогретого дизеля топливо впрыскивается на холодную стенку, имеющую большую поверхность, что затрудняет пуск. Для повышения надежности пуска повышают степень сжатия до 23 и в камере сгорания устанавливают свечу накаливания. Смесеобразование при наддуве предполагает увеличение цикловой подачи топлива практически за то же время, что и в дизеле без наддува. Ее можно повысить путем увеличения эффективною проходного сечения распыливающих отверстий или увеличением давлений впрыскивания. При наддуве плотность заряда в цилиндре увеличивается. Поэтому, чтобы обеспечить требуемое проникновение топливных струй за период задержки воспламенения, необходимо более резко повысить давление впрыскивания с увеличением частоты вращения и нагрузки, чем в дизеле без наддува. При высоких степенях наддува применяют насос-форсунки или топливные системы аккумуляторного типа. 3. Процессы сгорания и тепловыделения. Сгорание является сложным физико-химическим процессом. Оно определяет энергетические, экономические и экологические показатели цикла, динамические нагрузки на детали двигателя. Хорошие показатели работы дизеля на номинальном режиме достигаются при тепловыделении, начинающемся в положении поршня за 5... 15° до ВМТ и завершающемся на 45...50° после ВМТ. Процесс тепловыделения в дизеле можно условно разделить на четыре фазы (рис. 5.6).  Рис. 5.6. Индикаторная диаграмма и фазы процесса сгорания дизеля. Первая фаза — период задержки воспламенения — начинается с момента начала впрыскивания топлива и заканчивается в момент, когда давление в цилиндре в результате выделения теплоты становится выше давления при сжатии воздуха без впрыскивания топлива. Длительность фазы определяют как интервал времени τi, или угол поворота коленчатого вала θi. Фаза включает процессы распада струй на капли, продвижения капель по объему камеры сгорания, прогрева, частичного их испарения и смешения с воздухом, а также время саморазгона химических реакций. Неоднородность смеси по объему камеры сгорания положительно влияет на развитие воспламенения. В некоторых локальных зонах камеры сгорания существуют благоприятные условия для воспламенения бедной по составу смеси даже при среднем α = 6. Если большая часть впрыснутого топлива успевает испариться и смешаться с воздухом, то в цилиндре развиваются высокие давления, что приводит к высоким динамическим нагрузкам на детали двигателя и росту его шумоизлучения. На длительность τi влияют следующие факторы: • воспламеняемость топлива улучшается при увеличении цетанового числа топлива; • увеличение давления и температуры заряда в начале впрыскивания топлива сокращает τi ; применение наддува также уменьшает τi . В процессе эксплуатации из-за увеличения утечек заряда через кольца давление и температура заряда в конце сжатия могут снижаться, а это приведет к увеличению τi; • тип камеры сгорания оказывает влияние на τi из-за различий в распределении топлива по объему заряда и в пристеночной зоне, а также в температуре стенок камеры сгорания; • увеличение интенсивности направленного движения заряда несколько сокращает длительность задержки воспламенения; • интенсификация характеристик впрыскивания и распыливания способствует небольшому сокращению τi; • уменьшение нагрузки, если начало подачи в зависимости от нагрузки не изменяется, приводит к незначительному удлинению τi; • увеличение частоты вращения способствует лучшему распыливанию топлива, повышению давления и температуры заряда в момент начала впрыскивания топлива, что сокращает τi, но продолжительность периода θi в градусах ПКВ несколько возрастает. Вторая фаза — фаза быстрого сгорания θI — начинается с момента отрыва кривой сгорания от линии сжатия и завершается при достижении максимума давления. В этой фазе вначале сгорает часть смеси, подготовленной к воспламенению за предыдущую фазу (τi), а затем процесс сгорания определяется смешением воздуха и топлива, подаваемого в данной фазе. Развитие и длительность второй фазы сгорания θI определяют следующие факторы: • количество и состояние топлива, поданного в цилиндр за время τi и подаваемого в течение второй фазы сгорания; с увеличением мелкости распыливания первых порций впрыскиваемого топлива растут скорости тепловыделения и нарастания давления; • скорость движения заряда интенсифицирует тепловыделения в фазе быстрого сгорания; однако при сильной турбулизации количество выделяемой теплоты уменьшается; • тип камеры сгорания определяет количество топлива, попадающее в пристеночную зону, и чем оно больше, тем меньше скорости тепловыделения и нарастания давления; • увеличение нагрузки, т.е. количества впрыскиваемой порции топлива, и длительности подачи приводит к большей продолжительности второй фазы сгорания; • повышение частоты вращения приводит к улучшению распыливания топлива, уменьшению продолжительности впрыскивания по времени, увеличению интенсивности движения заряда, повышению температуры и давления и ускорению химических реакций. При сокращении τi продолжительность θI , выраженная в градусах ПКВ, почти не изменяется. Третья фаза — фаза быстрого диффузионного сгорания θII — начинается в момент достижения максимума давления и завершается в момент достижения максимума температуры. В этот период происходит быстрое смешение воздуха с топливом, подаваемым в пламя, а также интенсивное тепловыделение. В зонах с повышенным содержанием топлива происходит активное образование сажи. На продолжительность третьей фазы сгорания влияют следующие факторы: • количество топлива, впрыскиваемого после начала сгорания и качество распыливания; • увеличение скорости движения воздушного заряда до определенного оптимального значения повышает тепловыделение в третьей фазе. Дальнейшее ее повышение создает «перезавихривание» заряда, тепловыделение снижается, что связано с ухудшением распределения топлива в объеме заряда. При этом происходит перенос продуктов сгорания из зоны одного факела в зону другого. Это увеличивает неполноту сгорания и приводит к дымлению дизеля; • повышение нагрузки и наддув увеличивают тепловыделение и его скорость, а также длительность третьей фазы; • увеличение частоты вращения интенсифицирует подачу и распыливание топлива благодаря повышению скорости движения заряда, при этом продолжительность третьей фазы по времени сокращается. Четвертая фаза — догорание — начинается с момента достижения максимальной температуры цикла, т.е. практически после завершения впрыскивания, и завершается по окончании тепловыделения. В ней происходит диффузионное сгорание при малых скоростях смешения паров топлива и воздуха. На развитие четвертой фазы сгорания влияют следующие факторы: • турбулентные пульсации заряда интенсифицируют процесс догорания; • качество распыливания порций топлива, подаваемых в конце впрыскивания, влияет на длительность процесса догорания топлива. Чем больше диаметр капель, тем больше продолжается догорание и интенсивнее сажеобразование. Медленное завершение впрыскивания и подвпрыскивание вызывают затягивание процесса сгорания и образование сажи, снижает надежность работы дизеля, увеличивает закоксовывание распыливающих отверстий и отложения на деталях; • попадание топлива на холодные поверхности внутрицилиндрового пространства затягивает догорание топлива и вызывает перегрев дизеля; • наддув обычно несколько затягивает процесс догорания топлива из-за роста продолжительности впрыскивания и ухудшения распределения топлива по объему камеры сгорания. Значения давления рz и температуры Тz для различных типов двигателей приведены в табл. 5.1. Значения параметров процесса сгорания Таблица 5.1

*  Для двигателей с наддувом. 4. Процесс расширения Процесс расширения происходит при рабочем ходе поршня, в котором совершается положительная работа. При расширении изменяются давление, объем и площадь поверхности надпоршневого пространства. Процесс сопровождается также потерями небольшого количества рабочего тела через поршневые кольца. В процессе расширения после прохождения поршнем ВМТ провожается сгорание топливовоздушной смеси и, несмотря на увеличение объема, повышается давление. Выделяющаяся при этом теплота расходуется в основном на повышение внутренней энергии рабочего тела, частично отводится через поверхности камеры сгорания в систему охлаждения, а также используется на положительную работу. В дизелях увеличение давления продолжается дольше, чем в двигателях с искровым зажиганием. При дальнейшем перемещении поршня в сторону НМТ нарастание давления замедляется, оно достигает максимального значения, а затем резко снижается. Максимальное значение Тz в цилиндре достигается позже максимума рz . Значения параметров процесса расширения (табл. 5.2) зависят от типа двигателя, его конструктивных особенностей и режима работы. Таблица 5.2 Значения параметров процесса расширения

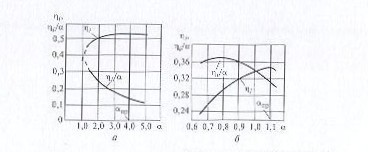

С увеличением частоты вращения уменьшается время теплообмена между рабочим телом и стенками цилиндра. При прогреве двигателя расширение сопровождается большими потерями теплоты в стенки камеры сгорания и цилиндров. При использовании керамических материалов с низкими коэффициентами теплопроводности для деталей, формирующих надпоршневое пространство, тепловые потери в систему охлаждения снижаются. Контрольные вопросы. 1. Для чего необходимо открывать выпускной клапан не доходя до НМТ? 2. Что такое перекрытие клапанов и для чего оно используется? 3. Как влияют на наполнение цилиндров свежим зарядом фазы газораспределения, частоты вращения, состояние фильтра очистки воздуха? 4. Сформулируйте принципы выбора степени сжатия для двигателя с искровым зажиганием и для дизеля. 5. Охарактеризуйте проблемы, возникшие при смесеобразовании в двигателе с искровым зажиганием. 6. Охарактеризуйте состав топливовоздушной смеси, движущейся во впускном трубопроводе. 7. Какие характерные фазы сгорания можно выделить в рабочем процессе дизеля? 8. Укажите основные виды нарушения сгорания в двигателе с искровым зажиганием и причины, их вызывающие. 9. Сравните различные способы смесеобразования в дизелях. 10. Какие характерные фазы сгорания можно выделить в рабочем процессе двигателя с искровым зажиганием? Лекция 6: ИНДИКАТОРНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Индикаторные показатели. Влияние различных факторов на индикаторные показатели двигателя с искровым зажиганием и дизеля. 2. Механические потери в двигателе 3. Эффективные показатели двигателя. 4. Тепловой баланс двигателя. 1. Индикаторные показатели. Влияние различных факторов на индикаторные показатели двигателя с искровым зажиганием и дизеля. Индикаторные показатели двигателя характеризуют работу, которая совершается газами в цилиндре двигателя. Они зависят от полноты и своевременности сгорания, а также от тепловых потерь в систему охлаждения и с отработавшими газами. Влияние различных факторов на индикаторные показатели двигателя с искровым зажиганием. Степень сжатия двигателей с искровым зажиганием составляет от 7 до 11. Увеличение степени сжатия существенно повышает индикаторные показатели ηi и pi улучшает условия воспламенения, что позволяет на частичных нагрузках обеднять смесь. С ростом ε уменьшается поверхность камеры сгорания, но возрастает температура в цилиндре, поэтому теплообмен между рабочим телом и стенками камеры сгорания может проходить более интенсивно. При увеличении е растут механические и тепловые нагрузки налетали двигателя, выбросы N0х и СН, повышаются требования к октановому числу топлива. Размеры цилиндра влияют на процессы теплообмена. С увеличением диаметра цилиндра для обеспечения работы без детонации следует использовать топливо с более высоким октановым числом. Увеличение D при неизменной е из-за снижения теплоотвода в стенки повышает ηi. Состав смеси существенно влияет на процесс сгорания и на индикаторные показатели (рис. 6.1, а). Максимальные значения ηi и pi зависят от протекания процесса сгорания, конструкции двигателя, а также от частоты вращения и положения дроссельной заслонки.  Pис. 6.1. Зависимости индикаторного КПД от коэффициента избытка воздуха для двигателя с искровым зажиганием (a) и дизеля (б) Максимум ηi достигается при обедненных смесях (α = 1,05...1,1), что обусловлено улучшением полноты сгорания и ростом доли в продуктах сгорания двухатомных газов. При этом получается оптимальное сочетание полноты и скорости сгорания с теплоотводом в стенки. Дальнейшее обеднение смеси приводит к существенному снижению скорости ее сгорания и к возникновению пропусков воспламенения. По этой причине сгорание будет заканчиваться позже, а отвод теплоты в стенки увеличится. Максимальное значение pi достигается при несколько обогащенных смесях, при которых сгорание происходит с максимальной скоростью. При полностью открытой дроссельной заслонке ηi достигает максимума при α= 1,1 ... 1.3, а pi — при α = 0,85... 0,95. |