Лекции анат. Лекции по анатомии. Лекция 1. Введение в анатомию

Скачать 396.81 Kb. Скачать 396.81 Kb.

|

|

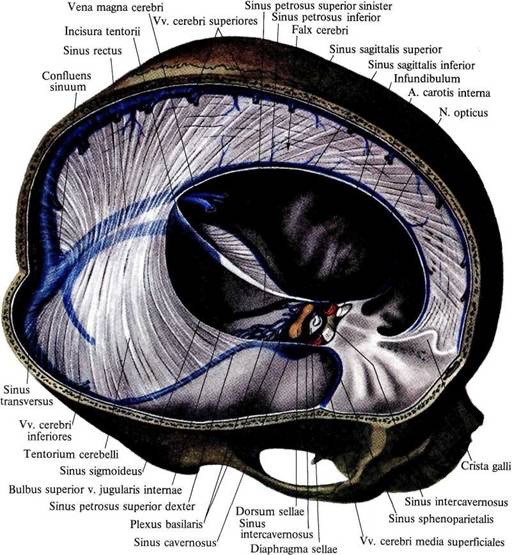

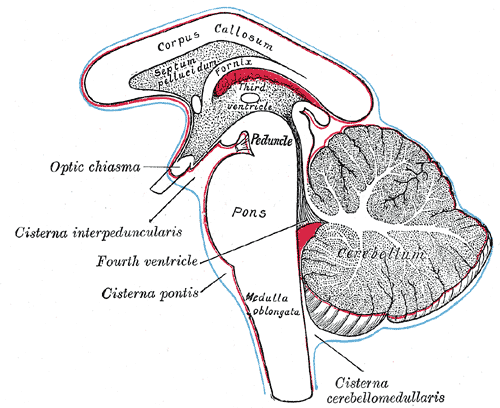

Белое вещество – проводящие пути, имеются три группы: Ассоциативные волокна – это проводящие пути, которые соединяют разные участки коры внутри одного полушария. Различают длинные и короткие (дугообразные пучки). Комиссуральные волокна – соединяют одноименные участки коры разных полушарий. Формируют три структуры: - передняя мозговая спайка - мозолистое тело - задняя мозговая спайка Проекционные волокна (пути) – связывают кору с нижележащими отделами ЦНС. Различают - восходящие пути - нисходящие пути Анатомически выделяют : Внутренняя капсула - все проекционные пути, зажатые м/у базальными ядрами. При повреждении внутренней капсулы будет гемипарез и гемиплегия. Лучистый венец - совокупность проекционных нервных волокон в белом веществе полушарий, расположенных веерообразно между корой полушария и внутренней капсулой. Функции плаща: Аналитическая – разложение предметов и явлений на отдельные признаки. Для этого присутствует: Корковый центр – участок коры, способствующий восприятию одного признака. Сама она состоит из: - коркового ядра - рассеянной части Корковое ядро содержит клетки, специализированные на одном признаке. Рассеянная часть – содержит клетки, которые исполняют ощущение одного признака, но могут перестроиться на другой признак. Синтетическая ф-ия – из отдельных признаков слагается представление о предмете или явлении. Синтетические ф-ии выполняют: Ассоциативные поля Ассоциативные нервные волокна (см.выше в разделе белое вещество). Ассоциативные поля – зона пересечения периферических (рассеянных частей) нескольких корковых центров – здесь клетки, которые уже изначально способны выполнять две функции. Основные корковые центры коры: Центры первой сигнальной системы. Первая сигнальная система – это система биологической сущности человека, биологические ф-ии которых имеются у других животных. Центр слуха – верхневисочная извилина; Центр кожного чувства – Тактильное чувство – верхнетеменная долька Температурное и болевое чувство – задняя постцентральная извилина; Центр стереогнозии – парацентральная долька Проприоцептивное чувство – передняя центральная извилина (3 слой коры); Центр зрения – по берегам шпорной борозды (борозды птичьей шпоры); Центр вкуса и обоняния – крючок; Центр двигательного анализатора – передняя центральная извилина (5 слой коры). Вторая сигнальная система – обеспечение высшей нервной деятельности человека. Все центры сводят к речи человека: Центр артикуляции речи – в задней части нижней лобной извилины; Центр письма (письменной речи) – в задней части средней лобной извилины; Центр восприятия устной речи – верхний отдел верхней височной извилины; Центр чтения ( восприятие письменной речи) – угловая извилина. !!! Центры второй сигнальной системы располагаются рядом со сходными по ф-ии первой сигнальной системы. Отдельно выделяют центр практических навыков – в области надкраевой извилины. Интегративная функция коры – кора полушарий объединяют всю нервную систему в единое целое, а через нервную систему и весь организм. Интегративную ф-ию обеспечивают проекционные проводящие пути. Это осуществляется через сложную рефлекторную дугу. Лекция №19. Неспецифические системы головного мозга. Значение знаний этих систем для клиники: ВСД (вегетососудистая дистония) – многие врачи ставят этот диагноз, но не понимают ее суть. Относятся: - РФ - гипоталамус - лимбическая система Они располагаются в различных отделах ГМ, но выполняют общую ф-ию организма, здеь: Нет специфических ядер (двигательных, чувствительных) Выполняют интегративную ф-ию ГМ (целостность организма) Обеспечивают координацию, согласование ф-ии всех органов (соматические, вегетативные, психические). РФ располагается в стволе ГМ, гипоталамус в промежуточном мозге, лимбическая система в конечном мозге. Все эти структуры взаимосвязаны: Через проводящие пути; Общее кровоснабжение через кровеносные сосуды; Связь через цереброспинальную жидкость (в желудочках и межоболочечном пространстве). Ретикулярная формация: Располагается в стволе ГМ, начинается от верхних шейных сегментов СМ, простирается до промежуточного мозга – на протяжении всего ствола ГМ (по протяженности). На поперечном сечении РФ располагается м/у дорсальной и вентральной частью среднего мозга, РФ – сетчатая. Нейроны РФ имеют дендриты, которые ветвятся слабо, а аксон ветвится обильно – каждый нейрон имеет большое количество синапсов (контактирует с 27 000 других нейронов). РФ состоит из серого в-ва -ядер много (их много, в учебнике 96), а также из белого вещества. Все ядра ствола располагаются кнутри от от ядер РФ, кроме ядер ЧН. Некоторые ядра РФ: Латеральное ретикулярное ядро – латеральнее и ниже оливы Парамедианное ретикулярное ядро Каудальное р.я. Оральное р.я. Белое в-во (проводящие пути): - внутренние – не выходят за пределы РФ, связывают ядра РФ друг с другом и с другими ядрами ствола, двусторонняя связь; - ретикулопитальные – РФ получает импульсы от этих путей, импульсы идут ото всех отделов ЦНС (все чувствительные пути). От мозжечка через три ножки, от гипоталамуса, лимбической системы и от всех участков коры (корковых центров и ассоциативных полей); - ретикулофугальные – импулься от РФ к другим отделам ЦНС. Таким образом, РФ имеет двустороннюю связь. Функции РФ: Регулирует сложные автоматические движение и тонус; Информирует мозжечок о всех видах чувствительности – так как сильные чувствительные импульсы могут вывести из равновесия; Регуляция тонуса коры – по проводящим путям могут проходить импульсы разной силы, и кора не может распознать слабые сигналы, но РФ информирована и посылает опережающие импульсы и активирует кору для принятия слабого импульса. Так же при сильных импульсах, РФ посылает в кору тормозящие сигналы; Регуляция активности вегетативных центров ( самые важные – дыхательный и сосудодвигательный центры) – причиной болезней внутренних органов могут быть нарушения ф-ий ядер РФ. Гипоталамус: Располагается в промежуточном мозге, вентрально от 3 желудочка, снизу. Состоит из трех частей (передняя, средняя, задняя) Передняя часть – перекрест зрительных нервов и трактов Средняя часть – серый бугор, гипофиз Задняя часть – сосцевидные тела Имеет много ядер (16). Среди них (передние, средние, задние) особое положение: Супраоптическое ядро – надзрительное Паравентрикулярное – околожелудочковое Нейроны этих ядер секретируют гормоны – нейросекреторные ядра. Связь гипоталамуса: ядра Г имеют двустороннюю связь и с корковыми центрами, и с ассоциативными полями коры ГМ, пройдя через зрительные бугры, имеют двустороннюю связь с зрительными буграми, двусторонняя связь с миндалевидным телом, с РФ. Особые связи с гипофизом: - через гипоталамо-гипофизарные нервные пути - через воротную вену аденогипофиза Гормоны нейронов поступают через гипоталамо-гипофизарные пути в залнюю долю гипофиза и депонируются. Гипоталамо-гипофизарная воротная вена образуется из венозной части капилляров гипоталамуса. В эту венозную сеть идут гормоны ядер гипоталамуса. Одни идут в переднюю долю гиофиза и активируют ее, другие тормозят. Особенности кровоснабжения гипоталамуса: особенность связана с нейросекрецией. Обильное кровоснабжение – количество капилляров в 6 раз больше чем в коре; Сосуды делятся на хорошо проницаемые, у ГМ плохо проницаемые (барьерные) - клиника – не все лекарственные средства проникают в ГМ. Хорошо проницаемые потому, что необходимо сырье для синтеза гормонов – клиника – в первую очередь подвержена действию ядов и отравлению; Нейроны заключены в капиллярные петли – для образования гормонов. Имеется аксовазальный синапс. Функции гипоталамуса: Регулирует вегетативные (висцеральные) ф-ии Регулирует все виды обмена веществ, б/х крови (в клинике моет быть вызвана нарушением ядер) Регулирует проницаемость сосудистой стенки, АД Температурная регуляция Суточный ритм (сон и бодрствование, эмоциональные р-ии). У детей подростков бывает длительная субфебрильная температура – идет созревание отделов ГМ. Сезонные ритмы, 12 летние ритмы работы организма. Это регулирует эпифиз (сзади от гипоталамуса). Продуцирует гормоны в зависимости от времени года, суток… импульсы идут от зрительного анализатора. Лимбическая система: Относятся: Центральная часть обонятельного мозга Миндалевидный комплекс Прозрачная перегородка Свод Гиппокамп Орбитальная кора Все это – конечный мозг. Связи лимбической системы: Внутренние (короткие) связи – проходят по двум кругам Папеца Большой круг Малый круг Импульсы по внутренним связям ЛС стекаются в гиппкамп и миндалевидный комплекс – это сердцевина ЛС. Внешние (длинные) связи – двусторонние; Связи со всеми корковыми центрами Со всеми ассоциативными полями коры (интегративные участки коры) Двусторонняя связь с гипоталамусом, РФ, стволом ГМ Кроме того, ЛС получает коллатерали от всех чувствительных путей. Функции лимибической системы: Обеспечивает инстинктивное поведение (добыча пищи, защита, продолжение рода) – у человека инстинкты контролируются корой Вегетативную ф-ию (висцеральный мозг) Эндокринную ф-ию Сон и бодрствование Память – долгосрочная и краткосрочная Внимание – активное и пассивное Эмоциональный статус Миндалевидный комплекс определяет пола человека Кора контролирует, усваивает, а неспецифическая система головного мозга выполняет все функции. Лекция №20. Функциональная анатомия оболочек и ликворной системы головного и спинного мозга. Головной и спинной мозг окружены тремя оболочками мезенхимального происхождения. Пахименингс – твердая мозговая оболочка dura mater; Лептоменингс – мягкая мозговая оболочка: Arachnoidea Piomater В практической деятельности необходимы знания оболочек, так как происходит их воспаление, которое часто приводит к печальному концу. DURAMATER СПИННОГО МОЗГА. Начинается от нижнего края foramen magnum, продолжается до S2, книзу продолжается вокруг спинного мозга, сливаясь с другими оболочками, образуя при этом наружную терминальную нить. ТМОСМ состоит из двух листков, они обособлены друг от друга. Наружный листок образует надкостницу для позвонков. Внутренний листок расположен ближе к СМ. между наружным и внутренним листками имеется эпидуральное пространство от foramen magnum до S2, содержимым является жировая клетчатка и внутреннее позвоночное венозное сплетение. Их функциональное значение – эластическая функция: - жировая клетчатка – мягкая прокладка - венозное сплетение – гидравлическая прокладка. ТМОСМ дает отростки в виде рукавов вдоль спинномозговых нервов (31) – спинномозговые нервы предотвращаются от сжатия (жидкость не сжимается). ARACHNOIDEA СПИННОГО МОЗГА. Границы: от foramen magnum до S2, здесь она заканчивается , ограничивает снизу конечный желудочек. Строение: состоит из трех слоев: наружный и внутренний клеточные слои и рыхлая волокнистая соединительная ткань (переплетается) – поэтому паутинная оболочка. Внутренний слой не имеет сосудистого венозного сплетения. Между твердой мозговой и паутинной оболочками субдуральное пространство – содержит жидкость, напоминающую лимфу или тканевую жидкость. ( НЕ ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ!!!!!). СОСУДИСТАЯ ОБОЛОЧКА СПИННОГО МОЗГА (PIOMATER). В отличие от паутинной плотно прилежит к спинному мозгу. Через сосудистую оболочку сосуды внедряются в спинной мозг. С.О. толще паутинной СО=150мкм, ПО=20мкм. Верхняя граница foramen magnum, нижняя на уровне L2, так как плотно прилежит к СМ, которая заканчивается на уровне L2. Кнаружи от СО отходят зубчатые отростки (около 30), они фиксируются через паутинную оболочку к твердой мозговой оболочке. Таким образом, спинной мозг подвешивается зубчатыми отростками сосудистой оболочки. Между СО и ПО имеется субарахноидальное пространство – содержит цереброспинальную жидкость. ПО заканчивается на уровне S2, СО на уровне L2, образуется расширение субарахноидального пространства – конечный желудочек. Здесь расположена совокупность нервных корешков крестцовых и копчиковых сегментов, которые выходят через свои межпозвоночные отверстия и называется конский хвост. В этой области делают прокол на уровне L3-L4 между остистыми отростками ( возможен прокол спинномозговых корешков и как осложнение можно получить нарушение иннервации той области тела, которую иннервирует тот или иной сегмент). Так же в эту область, в цереброспинальную жидкость, вводят лекарственные средства, так как венозное сплетение барьерного типа и многие л.с. не попадают при приеме перос или при в/в инъекциях. ЗНАЧЕНИЕ ОБОЛОЧЕК СПИННОГО МОЗГА: Фиксируют спинной мозг к позвоночному столбу через зубчатые связки и отростки – СМ подвешен в жидкости. Жировая клетчатка и жидкость обеспечивают эластическую защиту, образуя мягкую и гидравлическую прокладки. Цереброспинальная жидкость – это внутренняя среда для нейронов СМ. Здесь идут все обменные процессы. Также является эластической опорой. DURA MATER ГОЛОВНОГО МОЗГА. Твердая мозговая оболочка головного мозга имеет ряд отличий: Состоит из двух слоев (у СМ из обособленных листков), слои спаены, поэтому толще – 0.5 мм. Наружный слой ТМОГМ снаружи срастается с костями черепа, являясь для них надкостницей. Внутренний слой – блестящий, прилежит к головному мозгу. ТМОГМ легко отрывается от сводов, но плотно сращена с основанием. Поэтому, при эпидуральном кровоизлиянии кровяной сгусток будет в области свода. ТМОГМ дает отростки, которые находятся между частями ГМ. Отростки: Серп большого мозга, falx cerebri, располагается в сагиттальной плоскости между обоими полушариями большого мозга, особенно глубоко входит своей передней частью. Начинаясь спереди от петушиного гребня решетчатой кости, серп большого мозга своим выпуклым краем прикрепляется к боковым ребрам борозды верхнего сагиттального синуса свода черепа и доходит до внутреннего затылочного выступа, где переходит в верхнюю поверхность намета мозжечка. Серп мозжечка, falx cerebelli, следует от внутреннего затылочного выступа, идет по внутреннему затылочному гребню и достигает заднего края большого затылочного отверстия, где переходит в две складки, ограничивающие отверстие сзади. Серп мозжечка залегает между полушариями мозжечка в области его задней вырезки. Намет мозжечка, tentorium cerebelli, натянут над задней черепной ямкой, между верхними краями пирамид височных костей и бороздами поперечных синусов затылочной кости, и отделяет затылочные доли большого мозга от мозжечка. Он имеет вид горизонтально расположенной пластинки, средняя часть которой оттянута кверху. Его передний свободный край вогнут и образует вырезку намета, incisura tentorii, ограничивающую отверстие намета. Здесь проходит стволовая часть мозга Диафрагма седла, diaphragma sellae, натянута над турецким седлом, образуя как бы его крышу. Под ней залегает гипофиз. В середине диафрагмы седла находится отверстие, через него проходит воронка, на которой висит гипофиз. В области тройничного вдавления, у вершины пирамиды височной кости, твердая оболочка головного мозга расщепляется на два листка. Эти листки образуют тройничную полость, cavum trigeminale, в которой залегает узел тройничного нерва.  Твердая оболочка головного мозга, dura mater encephali; вид справа и сверху. (Правая часть свода черепа удалена горизонтальным и сагиттальным распилами). Твердая мозговая оболочка расщепляется, в нем содержится венозное сплетение – пазухи (синусы): 1. Верхний сагиттальный синус, sinus sagittalis superior, располагается на выпуклой стороне верхнего края серпа большого мозга. Он начинается от петушиного гребня, направляется по срединной линии кзади, постепенно увеличиваясь в объеме, и у внутреннего затылочного выступа в области крестообразного возвышения вливается в поперечный синус. По бокам от верхнего сагиттального синуса между листками твердой оболочки головного мозга располагаются различной величины многочисленные щели — боковые лакуны, lacunae laterales, в которые впячиваются грануляции. 2. Нижний сагиттальный синус, sinus sagittalis inferior, залегает по нижнему краю серпа большого мозга и вливается в прямой синус. 3. Поперечный синус, sinus transversus, располагается в одноименной борозде затылочной кости. Он является самым крупным из всех синусов. Огибая сосцевидный угол теменной кости, он продолжается в сигмовидный синус, sinus sigmoideus. Последний по одноименной борозде спускается к яремному отверстию и переходит в верхнюю луковицу внутренней яремной вены. В синус открываются две эмиссар-ные вены, которые связаны с внече-репными венами. Одна из них находится в отверстии сосцевидного отростка, другая — на дне мыщелковой ямки затылочной кости, в непостоянном, чаще несимметричном, мыщел-ковом канале. 4. Прямой синус, sinus rectus, располагается по линии соединения серпа большого мозга с наметом мозжечка. Вместе с верхним сагиттальным синусом они вливаются в поперечный синус. 5. Пещеристый синус, sinus cavernosus, получил свое название вследствие многочисленных перегородок, придающих синусу вид пещеристой структуры. Синус располагается по бокам турецкого седла. На поперечном разрезе он имеет вид треугольника, в нем различают три стенки: верхнюю, наружную и внутреннюю. Верхнюю стенку прободает глазодвигательный нерв. Несколько ниже, в толще наружной стенки синуса, проходят блоковый нерв и первая ветвь тройничного нерва — глазной нерв. Между блоковым и глазным нервами залегает отводящий нерв. Внутри синуса проходит внутренняя сонная артерия со своим симпатическим нервным сплетением. В полость синуса впадает верхняя глазная вена. Правый и левый пещеристые синусы сообщаются между собой в передних и задних отделах диафрагмы седла посредством межпещеристых синусов, sinus intercavernosi. Образующийся таким путем большой синус окружает со всех сторон лежащий в турецком седле гипофиз. 6. Клиновидно-теменной синус, sinus sphenoparietalis, парный, следует в медиальном направлении вдоль заднего края малого крыла клиновидной кости и впадает в пещеристый синус. 7. Верхний каменистый синус, sinus petrosus superior, также является притоком пещеристого синуса. Он располагается по верхнему краю пирамиды височной кости и соединяет пещеристый синус с поперечным синусом. 8. Нижний каменистый синус, sinus petrosus inferior, выходит из пещеристого синуса, залегает между скатом затылочной кости и пирамидой височной кости в борозде нижнего каменистого синуса. Он впадает в верхнюю луковицу внутренней яремной вены. К нему подходят вены лабиринта. 9. Базилярное сплетение, plexus basilaris, располагается на базилярной части тела затылочной кости. Оно образуется путем слияния нескольких соединительных венозных ветвей между обоими нижними каменистыми синусами. 10. Затылочный синус, sinus occipitalis, залегает вдоль внутреннего затылочного гребня. Он выходит из поперечного синуса, делится на две ветви, которые охватывают боковые края большого затылочного отверстия и вливаются в сигмовидный синус. Затылочный синус анастомозирует с внутренними позвоночными венозными сплетениями. В том месте, где соединяются поперечный, верхний сагиттальный, прямой и затылочный синусы, образуется венозное расширение, называемое синусным стоком, confluens sinuum. Это расширение соответствует на затылочной кости крестообразному возвышению. Твердая оболочка головного мозга отделяется от лежащей под ней паутинной оболочки субдуралъным пространством, spatium subdurale, представляющим собой капиллярные щели, в которых находится небольшое количество спинномозговой жидкости. В синусах ТМОГМ содержится венозная кровь, которая идет от головного мозга. Особенностями синусов являются: Ток крови идет в обе стороны, так как в синусах нет клапанов. Кровь течет в сторону меньшего давления. Синусы не спадаются, одна сторона образована надкостницей. Из всех синусов кровь идет в sinus sigmoideum, далее через foramen jugulare в внутреннюю яремную вену – является главным путем оттока венозной крови из полости черепа. Дополнительными путями являются анастомозы синусов с наружными венами головы – через венозные выпускники. Пещеристая пазуха (внутричерепное сердце). Способна регулировать и приток, и отток крови. Через пещеристую пазуху проходит внутренняя сонная артерия. Если лакуны пещеристой пазухи заполнены жидкостью, уменьшается приток крови в череп. Внутренняя сонная артерия близко расположена к сердцу – пульсация этой артерии передается на стенки пещеристых пазух – ускоряет отток крови. Отток венозной крови из пещеристого синуса в основном направляется по верхнему (впадает в поперечный синус) и нижнему (впадает в сигмовидный) каменистым синусам. Правый и левый пещеристые синусы могут быть соединены между собой передним и задним межпещеристыми синусами (иногда при этом образуется «кольцо», охватывающее турецкое седло со всех сторон).Кроме этого пещеристый синус связан рядом важных анастомозов с венозными сплетениями наружного основания черепа (в первую очередь — с крыловидным сплетением). Эти анастомозы (выпускники) проходят через рваное, овальное и Везалиево (при его наличии) отверстия основания черепа. Пещеристый синус занимает особое положение среди прочих синусов твёрдой мозговой оболочки по причине того, что через него проходят следующие важные анатомические структуры: глазодвигательный нерв (CN 3) блоковый нерв (CN 4) глазничный нерв (первая ветвь тройничного нерва, CN V) верхнечелюстной нерв (вторая ветвь тройничного нерва, CN V) отводящий нерв (CN VI) внутренняя сонная артерия (и сопровождающее её симпатическое сплетение). МЕЖДУ СЛОЯМИ ТМОГМ НЕТ ЭПИДУРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА!!!!! ПАУТИННАЯ ОБОЛОЧКА ГОЛОВНОГО МОЗГА. На полушариях ГМ имеются борозды и извилины. ПО перекидывается через все щели, борозды, ямки, не входит в них. Между ПО и ТМО имеется субдуральное пространство, которое сообщается с таким же пространством СМ через большое затылочное отверстие. Содержит жидкость, схожей с лимфой. Между ПО и СО также субарахноидальное пространство. ПО таким образом, ограничивает и разделяет два пространства. Субарахноидальное пространство имеет разные размеры – над извилинами узкое, над бороздами – расширения – цистерны: Большая (мозжечково-мозговая) цистерна (лат. cisterna magna, лат. c. cerebromedullaris) — наиболее крупная цистерна, ограничена мозжечком, продолговатым мозгом и затылочной костью. Цереброспинальную жидкость берут в этой области, так как такая же жидкость СМ немного отличается. Пункцию делают между верхним краем С1 и foramen magnum. Цистерна моста (препонтинная) — располагается кпереди от моста мозга, содержит базилярную артерию. Сообщается кзади с субарахноидальным пространством спинного мозга и мозжечково-мозговой цистерной, спереди — с межножковой цистерной. Базальная цистерна (лат. c. suprasellar) — имеет пятиугольную форму, включает межножковую цистерну (между ножками мозга) и цистерну перекреста (между перекрестом зрительных нервов и лобными долями). Цистерна четверохолмия (вены Галена) (лат. c. quadrigeminalis) — располагается между мозолистым телом и мозжечком; в её области могут располагаться арахноидальные кисты. Обводная (охватывающая; по Синельникову — обходящая ) цистерна (лат. c. ambient) — канал неправильной формы, направляющийся по бокам ножек мозга и крыше среднего мозга; сообщается с мостовой и межножковой цистернами спереди и четверохолмной цистерной сзади. Цистерна боковой ямки большого мозга (лат. cisterna fossae lateralis cerebri) — располагается в латеральной борозде большого мозга. Все цистерны со стороны основания ГМ, чтобы ГМ не ударялся о кости основания.  Схема расположения подпаутинных пространств. ПО дает отростки – пахионовые грануляции. Они погружаются в венозную кровь синусов. Большинство находится либо вдоль верхнего сагиттального синуса, либо около верхнего сагиттального синуса. Пахионовые грануляции обеспечивают отток цереброспинальной жидкости из субарахноидального пространства в венозные пазухи. СОСУДИСТАЯ ОБОЛОЧКА ГОЛОВНОГО МОЗГА. СОГМ сращена, имеет три слоя, содержит сосуды. Особенности сосудов СО: Не имеет кровеносных капилляров; Вены хорошо проницаемые, образованы одним слоем эндотелиальных клеток – нет необходимости в капиллярах. ЛИКВОРНАЯ СИСТЕМА ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА. Ликворная система обеспечивает образование, циркуляцию и отток цереброспинальной жидкости. Цереброспинальная жидкость головного и спинного мозга отличаются клеточным составом, необходимо брать цереброспинальную жидкость в ГМ и СМ. За сутки в СМ вырабатывается 550 мл, одновременно в желудочках ГМ около 140 мл цереброспинальной жидкости. Полное обновление за 6 часов. Значение цереброспинальной жидкости: Внутренняя среда для клеток ГМ и СМ; Является гидравлической подушкой; Обеспечивает иммунитет – невосприимчивость СМ и ГМ к инфекционным агентам. Обеспечивается лимфоцитами и клетками нейроглии. Создает нормальное внутричерепное давление (120 мл.вд.ст). К ликворной системе относятся: Желудочки; Сосудистые сплетения желудочков; Субарахноидальные пространства ГМ и СМ; Пути резорбции цереброспинальной жидкости. IV желудочек сообщается с субарахноидальным пространством через три отверстия. В течение 5 месяцев внутриутробного развития желудочки не сообщаются с субарахноидальным пространством. После 5 месяца ткани расслаиваются. Расслаивается также Leptomeninx (мягкая мозговая оболочка) и образуется само субарахноидальное пространство. В этот момент при нарушении развития образуется гидроцефалия. Желудочки изнутри покрыты эпендимными клетками, которые имеют реснички, которые мерцают по ходу тока жидкости, обеспечивая ее отток. Некоторые реснички утолщены – ТАНЕЦИТЫ – они переносят БАВ (гормоны) из жидкости в кровеносное русло гипофиза, что имеет большое значение для работы гипоталамуса. Сосудистые сплетения имеются во всех желудочках, но самые мощные в боковых – продуцируют цереброспинальную жидкость. Сосудистые сплетения проницаемые и широкие – пропускают инфекцию в ГМ. Цереброспинальная жидкость оттекает через: Пахионовые грануляции в венозную кровь синусов; Вены твердой мозговой оболочки; По периневральным пространствам обонятельного нерва в слизистую оболочку полости носа, оттуда в лимфатическое русло слизистой полости носа, далее в лимфатические сосуды головы и шеи. Лекция №21. Общая анатомия проводящих путей ЦНС. Проводящие пути – это: Комплекс морфологически обособленных и функционально однородных нервных волокон; Форма связи периферии и центра, а также между разными центрами; Цепь нейронов, которые функционально однозначны – состоят не только из белого вещества, но содержат и серое в-во. Если разделить рефлекторную дугу, то получим третье определение. Классификация проводящих путей: По направлению следования нервных импульсов: Восходящие Нисходящие По функции: Афферентные (чувствительные) – импульсы образуются в рецепторах; Эфферентные (двигательные) – импульсы идут к исполнительному органу, в основном к мышцам. По длине: Короткие – локализуются в пределах одного отдела НЦС или к соседним отделам; Длинные – соединяют отдаленные отделы ЦНС. По локализации: Ассоциативные – в одном полушарии; Комиссуральные – связывают два полушария; Проекционные – связывают полушария с другими отделами ГМ. По значимости: Основные – локализуются внутри ЦНС; Окольные пути – за пределами ЦНС – могут компенсировать поврежденные основные пути. ВОСХОДЯЩИЕ ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ: Сознательные – заканчиваются в коре; Бессознательные – не доходят до коры, идут в мозжечок. Сознательные проводящие пути: Трехнейронные: I нейрон – в чувствительных нервных узлах, эти нейроны по ф-ии чувствительные (их отростки подходят к рецепторам); по строению псевдоуниполярные. Исключение: у слухового пути 1 нейрон биполярен. II нейрон – в чувствительных ядрах СМ или ствола ГМ (тонкое и клиновидное ядра, все чувствительные ядра ЧН). III нейрон – в подкорковых центрах (латеральное ядро зрительного бугра). 1) здесь идет предварительный анализ информации; 2) это последняя инстанция под корой. Отростки – закономерности расположения: Через задний корешок с/м нерва в СМ в заднем канатике и по периферии бокового; в стволе располагается дорсально; во внутренней капсуле – в задней части задней ножки; пути перекрещиваются – аксоны II нейронов (полный и частичный перекрест – у чувствительных полный перекрест). На протяжении проводящих путей имеются коллатерали: к РФ, ЛС, мозжечку. Бессознательные проводящие пути: Двухнейронные: I нейрон – в с/м узлах; II нейрон – в чувствительных ядрах СМ (грудное ядро и медиальное промежуточное ядро); Отростки: Путь не совершает перекреста, заканчивается в коре мозжечка со своей стороны. В переднем спинно-мозжечковом пути два перекреста, оба частичные – в спинном мозге и на уровне верхнего мозгового паруса – обеспечивает информацией два полушария мозжечка. ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ: Двухнейронные: От локализации I нейрона пути бывают: Пирамидные; Экстрапирамидные – в экстрапирамидных ядрах ствола (красное ядро, ядро бугров четверохолмия, РФ, латеральные вестибулярные ядра VIII пары ЧН (ядро Дейтерса), ядро оливы). Тела II нейронов располагаются: в двигательных ядрах передних рогов СМ; в двигательных ядрах ЧН; в собственных ядрах моста. Аксоны: Внутренняя капсула – располагается в задней части передней ножки, колени, передней части задней ножки; В стволовой части – вентрально; В СМ – передний канатик и центр бокового канатика. Перекрест: Перекрещиваются аксоны первых нейронов. Пирамидные пути: Корково-спинномозговой тракт (tr.corticospinalis) – совершает частичный перекрест (deccusatio piramidum) на границе продолговатого и спинного мозга, образуя латеральный и передний корково-спинномозговые тракты; Передний корково-спинномозговой тракт – перекрещивается на уровне своего сегмента; Корково-мосто-мозжечковый путь – кора полушарий контролирует всю кору мозжечка. Особенность – на уровне ствола два пути – tr.frontopontinus et tr.parietooccipitotemporopontinus. Перекрест совершают аксоны вторых нейронов и через средние мозжечковые ножки в кору мозжечка (tr.pontocerebellaris); Корково-ядерный путь (tr.corticonuclearis) – от коры к двигательным ядрам ЧН, совершая неполный перекрест. Исключение: аксоны, идущие к нижней половине лицевого нерва совершают полный перекрест; к ядру XII пары – тоже полный перекрест. Экстрапирамидные пути: От экстрапирамидных центров: мозжечок – главный, базальные ядра, ядра промежуточного мозга, черное вещество, РФ, ядра бугров четверохолмия, латеральные вестибулярные ядра VIII пары, ядра Оливы. Основная часть импульсов идет через красное ядро, так как те образования, которые не имеют собственных путей, действуют через красное ядро: кора мозжечка – зубчатое ядро мозжечка – tr.cerebellotectalis - покрышка (здесь уже тела третьих нейронов) – перекрест – в боковом канатике СМ – к телам четвертых нейронов в передних рогах – через передний корешок к мышцам. Базальное ядро и черное вещество также действуют через красное ядро. МЕХАНИЗМЫ НАДЕЖНОСТИ ПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ: Перекресты: посегментные – обходят поврежденные сегменты; неполные пееркресты. Наличие окольных проводящих путей. В составе двигательных путей имеются афферентные волокна – обратная связь. Ответвления проводящих путей – к РФ, ЛС, мозжечку. Лекция №22. Развитие и аномалии развития головного и спинного мозга. Филогенез: Сетчатая Узловая Трубчатая Цефализация Кортиколизация Онтогенез: Источником развития ГМ и СМ является эктодерма, из него формируется нервная трубка (3 неделя). Этапы появления нервной трубки: Формирование нервной пластинки Формирование нервного желобка – клетки края пластинки делятся интенсивнее центра Края замыкаются, образуя нервную трубку, которая слепо заканчивается на передних и задних концах Нервная трубка дает начало ГМ и СМ. ГМ формируется из передней ее части. СМ формируется в виде трубки, в нем выделяют вентральный (двигательный) и дорсальный (чувствительный) отделы. Клетки делятся интенсивно, формируя столбы серого вещества. Клетки нервной трубки подразделяются на два типа: Нейробласты – из них образуются нейроциты Спонгиобласты – образуются клетки нейроглии На протяжении первых трех месяцев длина СМ соответствует длине позвоночного столба. В последние месяцы скелет растет более интенсивнее, поэтому СМ становится относительно короче. У новорожденного заканчивается на уровне L3, у взрослого на уровне L1-2. Наиболее интенсивно растет на первом году жизни. Источником развития с/м нервов является ганглионарная пластинка – скопление клеток, отделившихся от дорсальной части нервной трубки. Она дает начало чувствительным волокнам и с/м узлам, разделяется на ганглионарных (нервных) валика. Сначала идут сплошным тяжем, а затем делятся на отдельные нервы (31). Клетки преобразуются в псевдоуниполярные, центральные отростки образуют задний корешок, периферические идут на периферию. Двигательные волокна образуются за счет вентрального отдела СМ. Развитие головного мозга. Развивается из переднего отдела нервной трубки. В конце 3 недели на переднем конце нервной трубки появляются три утолщения (пузыря) – стадия трех мозговых пузырей: Proencephalon – передний пузырь Mesencephalon – средний пузырь Rombencephalon – задний пузырь На 4 неделе передние и задние мозговые пузыри перетяжкой делятся пополам – стадия 5 мозговых пузырей: Proencephalon: Telencephalon (конечный мозг) Diencephalon (промежуточный мозг) Mesencephalon: Mesencephalon (средний мозг) Rombencephalon: Metencephalon (задний мозг) Mielencephalon (продолговатый мозг) Формируются изгибы: Дорсально в области заднего и продолговатого мозга; Вентрально – в области среднего мозга В последующем из мозговых пузырей формируются части головного мозга: Telencephalon (конечный мозг) – образуются два выпячивания – полушария; Diencephalon (промежуточный мозг); Mesencephalon (средний мозг); Metencephalon (задний мозг) – из вентральной части образуется мост, из дорсальной мозжечок; Mielencephalon (продолговатый мозг). Внутри мозговых пузырей остается полость, которая делится на отделы. Внутри каждого полушария образуются боковые желудочки, имеют округлую форму, но по мере формирования долей, образует рога. Полость промежуточного мозга преобразуется в третий желудочек, которая сообщается с боковыми. Полость заднего и продолговатого мозга – 4 желудочек. Полость среднего мозга – водопровод. На 4 месяце борозды на поверхности мозга отсутствуют, на 6 месяце появляется латеральная борозда. На 7 месяце формируются все борозды I порядка и начинают формироваться II порядка. Так же на этом сроке начинается гирулизация – образование извилин. Борозды III порядка формируются после рождения, они индивидуальны. У новорожденных девочек масса ГМ 380гр, мальчиков 450гр. в первые годы жизни масса увеличивается в два раза – интенсивное деление нейроглий и нервных клеток. К 5-6 годам масса утраивается (1150 и 1200 у девочек и мальчиков соответственно). Верхняя граница нормы – 1600, нижняя – 1000гр. После 30 лет масса мозга снижается, после 60 лет теряет 30-40тыс.нервных клеток. Аномалии развития СМ: Менингоцеле – грыжа оболочек СМ, сопровождается расщеплением грудных позвонков; Миеломенингоцеле – грыжа оболочек и СМ – СМ и оболочки выходят наружу; Миелошизис – СМ расщепляется сзади; Дипломиелия – удвоение СМ; Диастемомиелия – полное расщепление СМ на две половины; Дермоиды в СМ – появление структур, производных кожи; Изменение кол-ва сегментов; Аномалии развития проводящих путей – отсутствие переднего корково-спинномозгового пути; Сирингомиелия – появление внутри СМ полостей с жидкостью или разрастание нейроглий. Аномалии развития ГМ: Краниошизис – отсутствие свода черепа; Аэнцефалия – отсутствие ГМ; Макроцефалия; Гидроцефалия (водянка); Микроцефалия; Агирия – отсутствие извилин; Алобия – отсутствие долей конечного мозга; Киста мозга полость внутри мозга. Лекция №23. Функциональная анатомия органов чувств. Виды чувствительности: Общие виды чувствительности; Специфические виды чувствительности: Обоняния Зрения Слуха Равновесия Вкуса Общий принцип строения органов чувств. Определение органов чувств с позиции об анализаторах (учение об анализаторах – Павлов): Периферический отдел, который содержит рецепторы, Проводниковая часть – проводящие пути, Корковый центр, где идет анализ чувствительной информации Обязательны все три компонента. При поражении одного из них, отсутствует восприятие чувств. Органы чувств – органы и анализаторы, располагающиеся на периферии и содержащие рецепторы, которые преобразуют, усиливают внешнее раздражение, делая ее понятным для рецепторов. Пример: глаз с мощным оптическим элементом. Рецепторы (периферическая часть) – структуры, преобразующие внешние и внутренние раздражения в нервный импульс. Классификация рецепторов по месту расположения: - экстрарецепторы – воспринимают раздражения с поверхности тела извне - антрарецепторы – во внутренних органах - проприорецепторы – в ОДА По функции (ф-ия определяется по воздействию, которое рецептор способен воспринять): Механорецепторы Барорецепторы Хеморецепторы Осморецепторы Терморецепторы Болевые рецепторы Фоторецепторы Экстрарецепторы: Контактные – непосредственно воспринимают источники воздействия (тактильное чувство) Дистантное – воспринимает объекты, находящиеся на расстоянии (с точки зрения физики не совсем верно). Проводящая часть (проводящие пути) – кондуктор. У специфической чувствительности они соответствуют обычно проводящим путям, они трехнейронные: Тело 1 нейрона находится в чувствительных узлах черепных нервов. Исключение составляет обоняние и зрение – проводят импульсы по нервус оптикус и нервус офтальмикус – они ложные, чувствительных нервных узлов не имеют. Нейроны чувствительные и псевдоуниполярные, исключение – спиральный нервный узел 8 пары ЧН, слуховой анализатор – нейроны биполярные. (чувствительный нейрон значит, что отросток доходит до рецептора). Тела вторых нейронов в чувствительных ядрах ЧН. Исключение 1 и 2 пары ЧН – не содержат чувствительных ядер. Аксоны вторых нейронов идут через ствол, совершают перекрест и направляются к телам третьих нейронов. Тела третьих нейронов в подкорковых центрах. Подкорковые центры – последнее место переключения, также здесь идет предварительный анализ. Здесь могут замкнуться некоторые тракты. Аксоны 3 нейронов идут к коре. Корковый отдел (центр). Содержит две части: Корковое ядро – находится в центре воспринимающей части коры, образован узкоспециализированными нейронами – способны воспринимать только одно чувство; Рассеянная часть – периферическая часть, содержит многофункциональные нейроны. В обычных условиях выполняет ф-ию, соответствующую корковому ядру, но при определенных обстоятельствах и другую ф-ию. Рассеянные части разных анализаторов пересекаются, образуя ассоциативные поля. Частная анатомия органов чувств. |