ЛФК и спортивная медицина В.А.Епифанов. Литература для студентов медицинских вузов В. А. Епифанов Лечебная физическая культура и спортивная медицина

Скачать 17.14 Mb. Скачать 17.14 Mb.

|

|

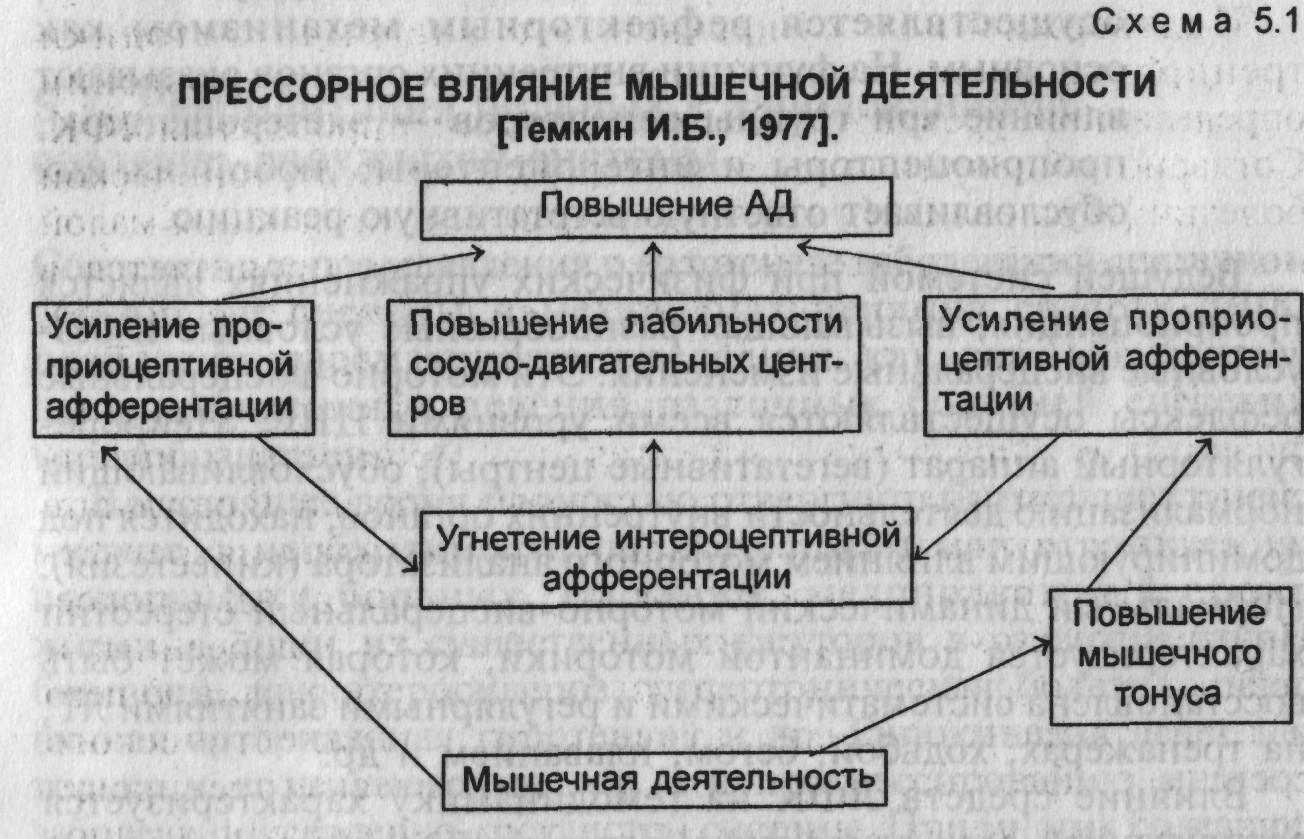

Глава 5 РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 5.1. Реабилитация больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы Современные представления о патогенезе заболеваний сердечнососудистой системы и механизмах влияния средств ЛФК позволяют рассматривать последние как важный фактор предупреждения и лечения различных болезней системы кровообращения. В настоящее время полностью отвергнуто бытовавшее ранее мнение о необходимости полного покоя или ограничения подвижности больных. Наоборот, малоподвижный образ жизни — один из существенных факторов в развитии таких болезней, как атеросклероз, гипертоническая болезнь, первичная артериальная гипотензия и др. Гипокинезия ведет не только к возникновению, но и к прогрессированию многих заболеваний сердечно-сосудистой системы. При многих болезнях терапевтическая значимость физиологически обоснованных и методически правильно применяемых средств ЛФК весьма велика. 5.1.1. Механизмы лечебного действия средств лечебной физической культуры В основе терапевтического действия средств ЛФК лежит процесс дозированной тренировки. Тренировка закрепляет и совершенствует условнорефлекторные и безусловнорефлек-торные связи, т.е. усиливает регулирующее и координирующее влияние ЦНС на функции различных органов и систем организма. Высокая пластичность ЦНС позволяет в результате систематической тренировки физическими упражнениями выработать новый динамический стереотип, обусловливающий точность и координацию ответных реакций основных систем организма, а также значительную их эко-номизацию. Сущность влияния физических упражнений на функции внутренних органов должна рассматриваться в свете теории моторно-висцеральных рефлексов. 122 ▲ Основные механизмы влияния физических упражнений на висцеральную сферу (в том числе и на сердечнососудистую систему): • Стимулирующее влияние физических упражнений, складывающееся из тренирующего и трофического, осуществляется рефлекторным механизмом как основным. На функции внутренних органов оказывают влияние три группы рецепторов — экстероцепторы, проприоцепторы и интероцепторы; любой из них обусловливает ответную вегетативную реакцию. Ведущей системой при физических упражнениях является проприоцепция, вызывающая разнообразные условные и безусловные висцеральные изменения. Эти моторно-висцеральные рефлексы осуществляются всеми уровнями ЦНС. Нейроре-гуляторный аппарат (вегетативные центры), обусловливающий нормализацию деятельности внутренних органов, находится под доминирующим влиянием моторного анализатора (кинестезия). Нормальный динамический моторно-висцеральный стереотип характеризуется доминантой моторики, которая может быть восстановлена систематическими и регулярными занятиями ЛГ, на тренажерах, ходьбой, бегом, плаванием и др. Влияние средств ЛФК на гемодинамику характеризуется активизацией всех основных и вспомогательных гемодинами-ческих факторов (кардиального, экстракардиального сосудистого происхождения, тканевого обмена и др.). Процесс дозированной тренировки, ведущий к повышению адаптации и функциональной способности сердечно-сосудистой системы, а следовательно, к улучшению функции кровообращения, обеспечивается развитием временных связей между корой и внутренними органами, корой и мышечной системой, созданием единой интегральной функционирующей системы, характеризующейся более высоким уровнем работоспособности [Мошков В.Н., 1982]. • В оценке терапевтического действия средств ЛФК должна учитываться их способность нормализовывать нарушенное тормозно-возбудительное отношение корковых процессов и восстанавливать динамическое их равновесие. Скелетная мускулатура, являясь мощным регулятором вегетативных функций, активно влияет на гемодинамику. Локомоторная доминанта избирательно действует на внутренние органы, стимулируя функции одних и тормозя функции других. В связи с этим средства ЛФК в зависимости от патологического фона могут действовать не только в различном количественном выражении, но и в диаметрально противоположных направлениях. Например, повышение АД при физи- 123  ческих упражнениях — интегральный результат трех основных механизмов: непосредственно самих физических упражнений (моторика), повышающегося при них мышечного тонуса и сдвига лабильности ЦНС (схема 5.1). Можно сделать вывод, что функциональная зависимость между скелетной мускулатурой и АД существует, но представляет собой значительно более сложное взаимодействие, чем это раньше предполагалось (механическая теория «мышечного насоса»). Физические упражнения действуют на сосудистый тонус избирательно. Эта избирательность влияния мышечной деятельности — результат изменения лабильности нервных центров под систематическим действием проприоцепции. В состоянии детренированности и при патологии регуляция осуществляется по механизму сердечно-сосудистая системам моторика, что ведет к нарушению гармонии между гемодинамикой и мышечными напряжениями. Систематическая тренировка перестраивает патологический динамический стереотип, и вся деятельность системы кровообращения попадает под доминирующее влияние моторного анализатора. Регуляция начинает осуществляться по направлению моторика -> сердечно-сосудистая система. Доминанта же моторного анализатора присуща 124 здоровому организму. Проприоцептивные импульсы, возникающие при физических упражнениях, разрывают порочный круг, стимулируют нервную трофику и восстанавливают нормальное соотношение между локомоторным аппаратом и сердечно-сосудистой системой. Подтверждением существенного значения методики тренировки физическими упражнениями в установлении определенного уровня АД может служить опыт проведения ЛФК. Согласно общепринятой методике ЛГ при гипертонической болезни [Мошков В.Н., 1977], применяются упражнения малой интенсивности, суммация эффекта которых проявляется в отчетливом депрессорном эффекте (снижение АД в покое). Методика ЛГ при первичной артериальной гипотензии [Темкин И.Б., 1977], наоборот, предусматривает применение физических упражнений значительной мощности и интенсивности, в том числе и скоростно-силовые нагрузки. В результате их систематического и регулярного использования регистрируется достоверное повышение (нормализация) АД в покое. Поэтому закономерно применение специально подобранных и дозированных физических упражнений как оздоравливающего и тренирующего, профилактического и терапевтического средства (рефлекторная терапия). Систематическая тренировка физическими упражнениями ведет к повышению функционального состояния сердечно-сосудистой системы у здорового человека и нормализует различные отклонения функций аппарата кровообращения при патологии и детренированности. Влияние средств ЛФК на сердечно-сосудистую систему выражается в тренировке основных и вспомогательных факторов гемодинамики. При этом следует учитывать возрастание сократительной функции миокарда, происходящее вследствие усиления питания мышц сердца во время выполнения ряда физических упражнений, активизации в них кровотока, введения в действие дополнительных капилляров сердечной мышцы и др. Все это ведет к усилению окислительно-восстановительных процессов в миокарде, результатом чего является увеличение пропульсивной его функции. Иными словами, средства ЛФК активизируют основной фактор гемодинамики — кардиальный. Усилению сократительной способности миокарда при занятиях физическими упражнениями содействует более полноценная диастолическая фаза, обусловленная увеличением массы циркулирующей крови при физических нагрузках (процедура Л Г) за счет крови, находившейся в покое в депонированном состоянии. Нормализация центральной регуляции сосудистого тонуса при выполнении физических упражнений, массажа и 125 других процедур ведет к активизации и второго фактора гемодинамики — экстракардиального. При тренировке физическими упражнениями рационализируются процессы тканевого обмена, происходит активизация окислительно-восстановительных процессов в мышцах, отмечаются их преобладание над расщепительными, более экономное расходование потенциальных веществ и, таким образом, накопление их в тканях. Все это ведет к экономизации работы сердца и всей сердечно-сосудистой системы, так как уменьшаются запросы периферии к центральному аппарату кровообращения (В.Н.Мошков). Значительной активизации венозного кровообращения способствует группа вспомогательных экстракардиальных факторов гемодинамики, включающаяся при физических нагрузках, — дыхательные движения грудной клетки и диафрагмы, изменение внутрибрюшного давления, ритмичные сокращения и расслабления скелетной мускулатуры и др. Все это позволяет рассматривать средства ЛФК как мощный и эффективный фактор активизации гемодинамики, усиления адаптации сердечно-сосудистой системы к возрастающим физическим нагрузкам и повышения ее функциональной способности. Следует учитывать и значительное положительное влияние средств ЛФК на эмоциональную сферу больного, их способность повышать психологический тонус. В связи с тем, что при заболеваниях сердечно-сосудистой системы у больных возникают нарушения в психоэмоциональной сфере, это обстоятельство приобретает важное значение. Средства ЛФК способствуют снятию своеобразного психологического тормоза, не позволяют больному «уйти в болезнь», вырабатывают у него уверенность в своих силах и положительном исходе заболевания (И.Б.Темкин). 5.1.2. Средства и формы лечебной физической культуры Средства ЛФК Физические упражнения обусловливают образование, усиление и упрочение нервных связей между ЦНС и афферентными системами локомоторного аппарата и внутренних органов. Одной из задач Л Г при заболеваниях органов кровообращения является выработка у больных правильного полного дыхания, а также умения сочетать мышечную деятельность в разных двигательных режимах с дыханием. Нарушения дыхания, неумение его регулировать характерны для пациентов с 126 патологией органов кровообращения и являются, по-видимому, признаками снижения функций сердечно-сосудистой системы и общей дискоординации движений. Поэтому обучение больных правильному дыханию, выработка у них жизненно необходимых и важных бытовых навыков и качеств (координация движений, произвольное расслабление скелетных мышц, мышечная сила, выносливость к статическому усилию, осанка, нормализация динамического стереотипа и др.) входят в задачи ЛФК как метода нейромоторного перевоспитания больного. Основную часть занятий ЛГ при заболеваниях внутренних органов составляют упражнения изотонического характера (классификацию см. в главе 2). Упражнения в изометрическом режиме включаются строго дозированно, причем их характер и объем при различных заболеваниях системы кровообращения различны. Особенности мышечной деятельности в изометрическом режиме позволяют систематизировать физические упражнения по трем основным признакам: а) анатомическому, в котором учитывается не только локализация мышечных групп, принимающих участие в выполнении статических напряжений, но и масса мышечной ткани; б) интенсивности развиваемого статического усилия; в) продолжительности развиваемого статического напряжения (табл.5.1). В практической работе необходимо постоянно учитывать все эти признаки упражнений, так как они тесно связаны между собой (И.Б.Темкин). В действии упражнений в изометрическом режиме на ЦНС, в частности на интерацептивные процессы и взаимоотношения, прежде всего необходимо отметить их отчетливое возбуждающее влияние, сменяющееся сдвигами противоположного направления в восстановительном периоде. При некоторых заболеваниях органов кровообращения (например, при первичной артериальной гипотензии) упражнения в изометрическом режиме создают охранительное возбуждение, обеспечивая таким образом направленное патогенетическое влияние. Смена возбуждения на торможение в периоде последействия упражнений в изометрическом режиме, а также усиление тормозных процессов в результате дыхательных упражнений и упражнений в произвольном расслаблении мышц, которые комплексуются со статическими усилиями, обеспечивает патогенетическое влияние при некоторых заболеваниях органов кровообращения (например, при гипертонической болезни). Упражнения в изометрическом режиме обеспечивают широкие межсистемные регуляторные влияния и прежде всего рефлекторное взаимодействие локомоторной и висцеральной систем (М.Р.Могендович). 127 Таблица 5.1 Применение упражнений в изометрическом режиме ЛФК при болезнях органов кровообращения (с учетом разных признаков систематизации) [Темкин И.Б., 1977]

* Супредельная и предельная. При заболеваниях органов кровообращения дыхательные упражнения применяют: а) в качестве специальных, способствующих нормализации кровообращения; б) как средство для снижения величины общей и специальной нагрузки в процедуре ЛГ; в) для обучения больных правильному рациональному дыханию и умению произвольно регулировать дыхание в процессе выполнения физической нагрузки. Доминанта моторного анализатора, вызываемая физическими упражнениями, нормализует состояние дыхательной системы. Под влиянием проприоцептивных импульсов изменяется функциональная лабильность дыхательного центра: чрезмерно высокая — снижается, а патологически низкая — повышается. Важно еще и то, что активизация проприоцептивной аффе-рентации обеспечивает еще одно важное звено совершенствования организма — повышение согласованности функций двух взаимосвязанных систем — кровообращения и дыхания. Моторная доминанта не только нормализует и повышает функциональную способность каждой отдельной системы, но и интег-рирующе обусловливает корреляцию их деятельности на более высоком уровне. Упражнения в произвольном расслаблении скелетных мышц применяются при болезнях кровообращения: а) в качестве специальных, способствующих оптимизации функции аппарата циркуляции; б) как средство, расширяющее диапазон моторных навыков, умений и качеств больного; в) как средство, спо- 128 собствующее снижению уровня общей и специальной нагрузки и процедуре Л Г. Отличительной физиологической особенностью этих упражнений является отчетливое тормозное действие на ЦНС. Работа моторного аппарата человека всецело подчинена ЦНС: возбуждение моторных центров вызывает сокращение мышц и их тоническое напряжение, а торможение — расслабление мышц. При этом полнота релаксации мышц прямо пропорциональна глубине и степени развившегося тормозного процесса (М.Р.Могендович, В.Н.Мошков). Важным условием оптимизации функций организма, повышения его работоспособности является рациональное чередование мышечных напряжений и расслаблений. При этом волевое расслабление, как и активное напряжение мышц при изометрических усилиях, следует рассматривать как своеобразную тренировку всего локомоторного аппарата. Воздействие механизма моторно-висцеральных рефлексов естественно сказывается на различных вегетативных функциях, прежде всего дыхании и кровообращении. |