Методы исследования в гистологии. Основные принципы и этапы приготовления гистологических препаратов

Скачать 0.74 Mb. Скачать 0.74 Mb.

|

|

Кроветворение регулируется:

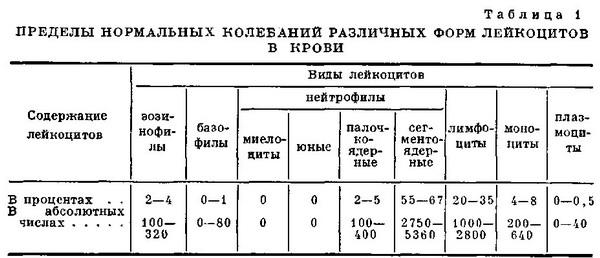

11.Морфологическая характеристика созревающих гемоцитов(эритропоэз). Эритропоэз — процесс образования красных кровяных телец — эритроцитов. Эритропоэз состоит из нескольких этапов: 1. Появление новой крупной клетки, имеющей ядро и не содержащей гемоглобина; 2. Появление в клетке гемоглобина; 3. Потеря клеткой ядра и попадание клетки в кровоток. Эритроцитопоэз начинается со стволовой кроветворной клетки. Через стадию колониеобразующей мультипотентной клетки (КОЕТЭММ) формируются бурстобразующая (БОЭ-Э) и далее колониеобразующая единица эритроцитов (КОЕ-Э). Клетки этих колоний чувствительны к факторам регуляции пролиферации и дифференцировки. Например, эритропоэтин, вырабатываемый клетками почки, стимулирует пролиферацию и дифференцировку клеток в эритробласты. В IV-й класс включаются базофильный, полихроматофильный и оксифильный эритробласты. Проэритроциты, потом ретикулоциты составляют V-й класс и, наконец, формируются эритроциты (VI-й класс). В эритропоэзе на стадии оксифильного эритробласта происходит выталкивание ядра. В целом цикл развития эритроцита до выхода ретикулоцита в кровь продолжается до 12 суток. Общее направление эритропоэза характеризуется следующими основными структурно-функциональными изменениями: постепенным уменьшением размеров клетки, накоплением в цитоплазме гемоглобина, редукцией органелл, снижением базофилии и повышением оксифилии цитоплазмы, уплотнением ядра с последующим его выделением из состава клетки. В эритробластических островках эритробласты поглощают путем микропиноцитоза железо, поставляемое макрофагами, для синтеза гемоглобина. Развитие эритроцитов происходит в миелоидной ткани красного костного мозга. В периферическую кровь поступают только зрелые эритроциты и немного ретикулоцитов. Состояние, при котором содержание гемоглобина в крови значительно снижено, называется анемией. Оно бывает связано либо с уменьшением числа эритроцитов, либо с понижением содержания гемоглобина в них, и возникает в результате ряда причин: генетических (например, серповидноклеточная анемия, связанная с нарушением синтеза гемоглобина и распадом эритроцитов), кровопотери, воздействия гемолитических ядов, вызывающих распад эритроцитов, дефицита железа или витамина B12. В норме потребность в эритроцитах обеспечивается за счет размножения клеток IV-V-ro классов. Этот процесс называется гомопластическим гемопоэзом. 12. Морфологическая характеристика созревающих гемоцитов(гранулоцитопоэз) Образование гранулоцитов происходит в миелоидной ткани красного костного мозга. Исходная стволовая клетка превращается в мультипотентную клетку — предшественник миелопоэза (КОЕ-ГЭММ) и далее под воздействием колониестимулирующих факторов дифференцируется в общую родоначальную клетку для гранулоцитов и моноцитов (КОЕ-ГМн). В дальнейшем в результате дивергенции возникают родоначальные клетки для гранулоцитов (КОЕ-Гн), которые дифференцируются в идентифицируемые миелобласты (IV-й класс клеток). В ряду дальнейшей клеточной дифференцировки (V-й класс клеток) различают стадии: промиелоцита, миелоцита, метамиелоцита. Начиная со стадии промиелоцита, клетки подразделяются на 3 разновидности: нейтрофильные, эозинофильные, базофильные. Более отчетливо это подразделение можно провести на стадии миелоцитов, когда в клетках накапливается достаточное количество специфической зернистости. До стадии миелоцитов включительно клетки гранулоцитопоэза делятся митозом. Метамиелоциты митозом уже не делятся. В этих клетках ядро приобретает вначале палочковидную, а затем сегментированную форму. Общее направление дифференцировки клеток гранулопоэза характеризуется: постепенным уменьшением размеров клетки, снижением базофилии цитоплазмы, появлением в цитоплазме специфических гранул, уменьшением размеров ядра, появлением сегментированности ядра и его уплотнением, сдвигом ядерно-цитоплазменного отношения в сторону преобладания размеров цитоплазмы над размерами ядра. В периферическую кровь поступают зрелые гранулоциты (VI-й класс клеток) — нейтрофилы, эозинофилы и базофилы, а также небольшое количество малодифференцированных (юных) гранулоцитов. Физиологическая регенерация обеспечивается делением преимущественно клеток V-ro класса — миелоцитов. 13. Морфологическая характеристика созревающих гемоцитов(лимфоцитопоэз и моноцитопоэз) Лимфоцитопоэз и иммуноцитопоэз. Лимфоидная ткань у человека имеется в составе лимфатических узлов, селезенки, миндалин, аппендикса и в других лимфоидных образованиях по ходу пищеварительного тракта. В лимфоидной ткани происходит лимфопоэз. Исходными клетками лимфопоэза являются стволовые клетки красного костного мозга. Через стадию мультипотентных клеток (КОЕ-Л) они дифференцируются в родоначальные про-Т- и про-В-лимфобласты и далее в Т- и В-лимфобласты, Т- и В-пролимфоциты и Т- и В-лимфоциты. В лимфоцитопоэзе в тимусе возникают субпопуляции Т-клеток с различными рецепторами (так называемая антигеннезависимая пролиферация и дифференцировка). Т-лимфоциты участвуют в формировании клеточного иммунитета. Другой ряд дифференцировки в лимфопоэзе приводит к образованию из В-лимфоцитов через стадии плазмобласта и проплазмоцита — плазматических клеток (плазмоцитов). Эти клетки вырабатывают антитела, обеспечивая гуморальный иммунитет. Подробнее образование иммунокомпетентных клеток и их участие в развитии воспаления рассматриваются ниже. Из лимфобластов образуются большие, средние и малые лимфоциты. Этот ряд дифференцировки сопровождается уменьшением размеров клеток, уплотнением ядер, снижением митотической активности. Малые лимфоциты способны к "бласттрансформации" — своеобразной дедифференцировке с последующей повторной их дифференцировкой. Моноцитопоэз — образование моноцитов — происходит в красном костном мозге из стволовых клеток через стадии КОЕ-ГЭММ, далее — КОЕ-ГМо, затем КОЕ-Мо, монобласта, промоноцита и моноцита. Конечной стадией дифференцировки клеток моноцитарного ряда является не моноцит, а макрофаг (мононуклеарный фагоцит), который находится вне сосудистого русла. Дифференцировка клеток при моноцитопоэзе характеризуется: увеличением размеров клетки, приобретением ядра бобовидной формы, снижением базофилии цитоплазмы, превращением моноцита в макрофаг. 14.Эритроциты.Строение,функ-и. Эритроциты, или красные кровяные тельца, человека и млекопитающих представляют собой безъядерные клетки, утратившие в процессе фило- и онтогенеза ядро и большинство органелл. Эритроциты неспособны к делению. Функции эритроцитов. Основная функция эритроцитов — дыхательная —транспортировка кислорода и углекислоты. Эта функция обеспечивается дыхательным пигментом — гемоглобином . Кроме того, эритроциты участвуют в транспорте аминокислот, антител, токсинов и ряда лекарственных веществ, адсорбируя их на поверхности плазмолеммы. Количество эритроцитов у взрослого мужчины составляет 3,9-5,5 • 1012л, а у женщин — 3,7-4,9 •1012 л крови. Форма и строение. Популяция эритроцитов неоднородна по форме и размерам. В нормальной крови человека основную массу составляют эритроциты двояковогнутой формы — дискоциты. Кроме того, имеются планоциты (с плоской поверхностью) и стареющие формы эритроцитов —шиловидные эритроциты, или эхиноциты, куполообразные, или стоматоциты, и шаровидные, или сфероциты. Процесс старения эритроцитов идет двумя путями — кренированием (образование зубцов на плазмолемме) или путем инвагинации участков плазмолеммы. Ретикулоциты. Обязательной составной частью популяции эритроцитов являются их молодые формы, называемые ретикулоцитами, или полихроматофильными эритроцитами. В них сохраняются рибосомы и эндоплазматическая сеть, формирующие зернистые и сетчатые структуры, которые выявляются при специальной окраске. При обычной окраске они в отличие от основной массы эритроцитов, окрашивающихся в оранжево- розовый цвет (оксифилия), проявляют полихроматофилию и окрашиваются в серо-голубой цвет. Размеры эритроцитов в нормальной крови также варьируют. Большинство эритроцитов имеют диаметр около 7,5 мкм и называются нор-моцитами. Остальная часть эритроцитов представлена микроцитами и макроцитами. Микроциты имеют диаметр <7,5 мкм, а макроциты >7,5 мкм. Продолжительность жизни. Средняя продолжительность жизни эритроцитов составляет около 120 дней. 15.Кровяные пластинки.Строение,функ-и. Тромбоциты имеют размер 2-4 мкм. Количество их в крови человека колеблется от 2,0 • 109 л до 4,0 • 109 л. Кровяные пластинки представляют собой безъядерные фрагменты цитоплазмы, отделившиеся от мегакариоцитов — гигантских клеток костного мозга.Тромбоциты в кровотоке имеют форму двояковыпуклого диска. В кровяных пластинках выявляются более светлая периферическая часть— гиаломер и более темная, зернистая часть — грануломер. В популяции тромбоцитов различают 5 основных видов кровяных пластинок: 1) юные, 2) зрелые, 3) старые, 4) дегенеративные, 5) гигантские формы раздражения. Плазмолемма имеет толстый слой гликокаликса, образует инвагинации с отходящими канальцами, также покрытыми гликокаликсом. В плазмолемме содержатся гликопротеины, которые выполняют функцию поверхностных рецепторов, участвующих в процессах адгезии и агрегации кровяных пластинок. Цитоскелет в тромбоцитах хорошо развит и представлен актиновыми микрофиламентами и пучками микротрубочек, расположенными циркулярно в гиаломере и примыкающими к внутренней части плазмолеммы. Элементы цитоскелета обеспечивают поддержание формы кровяных пластинок, участвуют в образовании их отростков. Функции. Основная функция кровяных пластинок — участие в процессе свертывания крови — защитной реакции организма на повреждение и предотвращение потери крови. Важной функцией тромбоцитов является их участие в метаболизме серотонина. Продолжительность жизни тромбоцитов — в среднем 9—10 дней. 16. Классификация лейкоцитов. Лейкоцитарная формула: определение, значение для клиники. Гранулоциты: строение, функции, длительность жизни. Особенности лейкоцитарной формулы у детей.. Лейкоциты, или белые кровяные клетки, в свежей крови бесцветны. Число их составляет в среднем 4-9 • 109 л. Лейкоциты в кровяном русле и лимфе способны к активным движениям, могут переходить через стенку сосудов в соединительную ткань органов, где они выполняют основные защитные функции. По морфологическим признакам и биологической роли лейкоциты подразделяют на две группы: зернистые лейкоциты, или гранулоциты, и незернистые лейкоциты, или агранулоциты. У зернистых лейкоцитов выявляются специфическая зернистость (эозинофильная, базофильная или нейтрофильная) и сегментированные ядра. В соответствии с окраской специфической зернистости различают нейтрофильные, эозинофильные и базофильные гранулоциты. Лейкоцитарная формула. Процентное соотношение основных видов лейкоцитов называется лейкоцитарной формулой.  Гранулоциты. К гранулоцитам относятся нейтрофильные, эозинофильные и базофильные лейкоциты. Они образуются в красном костном мозге, содержат специфическую зернистость в цитоплазме и сегментированные ядра. Нейтрофильные гранулоциты— самая многочисленная группа лейкоцитов, составляющая 2,0—5,5 • 109 л крови. Их диаметр в мазке крови 10—12 мкм, а в капле свежей крови 7—9 мкм. В популяции нейтрофилов крови могут находиться клетки различной степени зрелости — юные, палочкоядерные и сегментоядерные. В цитоплазме нейтрофилов видна зернистость. В поверхностном слое цитоплазмы зернистость и органеллы отсутствуют. Здесь расположены гранулы гликогена, актиновые филаменты и микротрубочки, обеспечивающие образование псевдоподий для движения клетки. Во внутренней части цитоплазмы расположены органеллы (аппарат Гольджи, гранулярный эндоплазматический ретикулум, единичные митохондрии). В нейтрофилах можно различить два типа гранул: специфические и азурофильные, окруженные одинарной мембраной. Основная функция нейтрофилов — фагоцитоз микроорганизмов, поэтому их называют микрофагами. Продолжительность жизни нейтрофилов составляет 5—9 сут. Эозинофильные грамулоциты. Количество эозинофилов в крови составляет 0,02— 0,3 • 109 л. Их диаметр в мазке крови 12—14 мкм, в капле свежей крови 9—10 мкм. В цитоплазме расположены органеллы — аппарат Гольджи(около ядра), немногочисленные митохондрии, актиновые филаменты в кортексе цитоплазмы под плазмолеммой и гранулы. Среди гранул различают азурофильные (первичные) и эозинофильные (вторичные). Функция. Эозинофилы способствуют снижению гистамина в тканях различными путями. Специфическая функция – антипаразитарная. Базофильные гранулоциты. Количество базофилов в крови составляет 0— 0,06 • 109/л. Их диаметр в мазке крови равен 11 — 12 мкм, в капле свежей крови — около 9 мкм. В цитоплазме выявляются все виды органелл —эндоплазматическая сеть, рибосомы, аппарат Гольджи, митохондрии,актиновые фила-менты. Функции. Базофилы опосредуют воспаление и секретируют эозинофильный хемотаксический фактор, образуют биологически активные метаболиты арахидоновой кислоты — лейкотриены, простагландины. Продолжительность жизни. Базофилы находятся в крови около 1—2 сут. 17. Классификация лейкоцитов. Лейкоцитарная формула: определение, значение для клиники. Гранулоциты: строение, функции, длительность жизни. Особенности лейкоцитарной формулы у детей.Агранулоцит – незернистое белое кровяные тельце (лейкоцит), которое не содержит гранул в своей цитоплазме, относится к клеткам иммунологической и фагоцитарной системы. В таких клетках ядро крупное, овальное и несегментированное. У незернистых лейкоцитов более низкая специализация, нежели у зернистых. У некоторых агранулоцитов наблюдается способность к фагоцитозу. Агранулоциты выходят за пределы кровяного русла и проникают в соединительную ткань. Агранулоциты отличаются по строению от зернистых лейкоцитов, они способны перестраивать свою организацию. У подавляющего большинства беспозвоночных животных присутствуют агранулоциты только одного вида, у позвоночных животных и человека существует два типа агранулоцитов. Агранулоциты составляют 28% от числа лейкоцитов в крови. Типы агранулоцитов: – лимфоциты; – моноциты. Моноциты (мононуклеарные фагоциты) – это самые крупные одноядерные лейкоциты диаметром 12-20 мкм. Образование моноцитов происходит в костном мозге, они имеют несегментированное ядро бобовидной формы, в клетке моноцита находится большое количество слабобазофильной цитоплазмы, богатой лизосомами. Нормальное количество моноцитов в крови человека – 4-8%, в абсолютном содержании это 450 клеток в 1 мкл. Эти клетки могут находиться не только в крови, но и в лимфатических узлах, селезенке, костном мозге, печени. Моноциты имеют фагоцитарную функцию и являются макрофагами. Они способны мигрировать через стенки сосудов и капилляров в очаги воспаления, поглощать крупные частицы и не погибать после этого. Микрофаги (эозинофилы и нейтрофилы) поглощают маленькие частицы и погибают. Лимфоциты – это белые кровяные клетки, имеющие шарообразную форму, и окруженные небольшим количеством цитоплазмы, в которой преобладают рибосомы. В крови взрослого человека 20-25 % лимфоцитов, в абсолютном значении 1000—3000 клеток на 1 мкл. Лимфоциты бывают: – малые (4,5-6,5 мкм); – средние (6,5-10 мкм); – большие (10-18 мкм). Лимфоциты образуются в вилочковой железе (тимусе), лимфатических узлах, лимфоидной ткани, костном мозге, селезенке. По выполняемым функциям выделяют три типа агранулоцитов – лимфоцитов: – В-лимфоциты – определяют антигены и вырабатывают антитела; – Т-лимфоциты – регулируют иммунитет; – NK-лимфоциты – контролируют качество клеток организма. 18.Соединительные ткани.Классификация.Клеточные элементы рыхлой волокнистой соединительной ткани. Соединительные ткани — это комплекс мезенхимных производных, состоящий из клеточных дифферонов и большого количества межклеточного вещества (волокнистых структур и аморфного вещества), участвующих в поддержании гомеостаза внутренней среды и отличающихся от других тканей меньшей потребностью в аэробных окислительных процессах. Соединительная ткань участвует в формировании стромы органов, прослоек между другими тканями, дермы кожи, скелета. Классификация соединительных тканей. Разновидности соединительной ткани различаются между собой составом и соотношением клеток, волокон, а также физико-химическими свойствами аморфного межклеточного вещества. Соединительные ткани подразделяются на собственно соединительную ткань (волокнистые соединительные ткани и соединительные ткани со специальными свойствами) и скелетные ткани. Последние в свою очередь подразделяются на три разновидности хрящевой ткани (гиалиновая, эластическая, волокнистая), две разновидности костной ткани (фиброзноволокнистая и пластинчатая), а также цемент и дентин зуба. Рыхлая волокнистая соединительная ткань обнаруживается во всех органах, так как она сопровождает кровеносные и лимфатические сосуды и образует строму многих органов. Не смотря на наличие органных особенностей, строение рыхлой волокнистой соединительной ткани в различных органах имеет сходство. Она состоит из клеток и межклеточного вещества. Основными клетками соединительной ткани являются фибробласты(семейство фибриллообразующих клеток), макрофаги (семейство), тучные клетки, адвентициальные клетки, плазматические клетки, перициты, жировые клетки, а также лейкоциты, мигрирующие из крови; иногда пигментные клетки. Межклеточное вещество, или матрикс, соединительной ткани состоит из коллагеновых и эластических волокон, а также из основного (аморфного) вещества. Межклеточное вещество как у зародышей, так и у взрослых образуется, с одной стороны, путем секреции, осуществляемой соединительнотканными клетками, а с другой — из плазмы крови,поступающей в межклеточные пространства. У зародышей человека образование межклеточного вещества происходит начиная с 1—2-го месяца внутриутробного развития. В течение жизни межклеточное вещество постоянно обновляется — резорбируется и восстанавливается. 19.Фибробласты. Фибробласты — клетки,синтезирующие компоненты межклеточного вещества: белки (например, коллаген, эластин), протеогликаны, гликопротеины. В эмбриональном периоде ряд мезенхимных клеток зародыша дают начало дифферону фибробластов, к которому относят:

С главной функцией фибробластов связаны образование основного вещества и волокон (что ярко проявляется, например, при заживлении ран, развитии рубцовой ткани, образовании соединительнотканной капсулы вокруг инородного тела). Малоспециализированные фибробласты — это малоотростчатые клетки с округлым или овальным ядром и небольшим ядрышком, базофильной цитоплазмой, богатой РНК. Размер клеток не превышает 20—25 мкм. В цитоплазме этих клеток обнаруживается большое количество свободных рибосом. Эндоплазматическая сеть и митохондрии развиты слабо. Аппарат Гольджи представлен скоплениями коротких трубочек и пузырьков. На этой стадии цитогенеза фибробласты обладают очень низким уровнем синтеза и секреции белка. Эти фибробласты способны к размножению митотическим путем. Дифференцированные зрелые фибробласты крупнее по размеру. Это активно функционирующие клетки. В зрелых фибробластах осуществляется интенсивно биосинтез коллагеновых, эластиновых белков, протеогликанов, которые необходимы для формирования основного вещества и волокон. Фибробласты – это подвижные клетки. В их цитоплазме, особенно в периферическом слое, располагаются микрофиламенты, содержащие белки типа актина и миозина. Во время движения фибробласт уплощается, а его поверхность может увеличиться в 10 раз. Плазмолемма фибробластов является важной рецепторной зоной, которая опосредует воздействие различных регуляторных факторов. Активизация фибробластов обычно сопровождается накоплением гликогена и повышенной активностью гидролитических ферментов. Энергия, образуемая при метаболизме гликогена, используется для синтеза полипептидов и других компонентов, секретируемых клеткой. Фиброциты — дефинитивные (конечные) формы развития фибробластов. Эти клетки веретенообразные с крыловидными отростками. [Они содержат небольшое число органелл, вакуолей, липидов и гликогена.] Синтез коллагена и других веществ в фиброцитах резко снижен. 20. Межклеточное вещество рыхлой и плотной волокнистой соединительных тканей: компоненты, микроскопическое и ультрамикроскопическое строение, функции, источники и механизмы образования. Межклеточное вещество, или внеклеточный матрикс, соединительной ткани состоит из коллагеновых и эластических волокон, а также из основного (аморфного) вещества. Межклеточное вещество как у зародышей, так и у взрослых образуется, с одной стороны, путем секреции соединительнотканными клетками, а с другой — из плазмы крови, поступающей в межклеточные пространства. В эмбриогенезе человека образование межклеточного вещества происходит начиная с 1—2-го месяца внутриутробного развития. В течение жизни межклеточное вещество постоянно обновляется — резорбируется и восстанавливается. Коллагеновые структуры, входящие в состав соединительных тканей организмов человека и животных, являются наиболее представительными ее компонентами, образующими сложную организационную иерархию. Основу всей группы коллагеновых структур составляет волокнистый белок —коллаген, который определяет свойства коллагеновых структр. Коллагеновые волокна в составе разных видов соединительной ткани определяют их прочность. В рыхлой неоформленной волокнистой соединительной ткани они располагаются в различных направлениях в виде волнообразно изогнутых, спиралевидно скрученных, округлых или уплощенных в сечении тяжей. Внутренняя структура коллагенового волокна определяется фибриллярным белком — коллагеном, который синтезируется на рибосомах гранулярной эндоплазматической сети фибробластов. Различают 14 типов коллагена, отличающихся молекулярной организацией, органной и тканевой принадлежностью. Эластические волокна. Наличие эластических волокон в соединительной ткани определяет ее эластичность и растяжимость. В рыхлой волокнистой соединительной ткани они широко анастомозируют друг с другом. В составе эластических волокон различают микрофибриллярный и аморфный компоненты.Основой эластических волокон является глобулярный гликопротеин — эластин, синтезируемый фибробластами и гладкими мышечными клетками. 21.Плотная волокнистая соединительная ткань. Плотные волокнистые соединительные ткани характеризуются относительно большим количеством плотно расположенных волокон и незначительным количеством клеточных элементов и основного аморфного вещества между ними. В зависимости от характера расположения волокнистых структур эта ткань подразделяется на плотную неоформленную и плотную оформленную соединительную ткань. Плотная неоформленная соединительная ткань характеризуется неупорядоченным расположением волокон (как, например, в нижних слоях кожи). В плотной оформленной соединительной ткани расположение волокон строго упорядочено и в каждом случае соответствует тем условиям, в каких функционирует данный орган. Оформленная волокнистая соединительная ткань встречается в сухожилиях и связках, в фиброзных мембранах. Сухожилие.Сухожилие состоит из толстых, плотно лежащих параллельных пучков коллагеновых волокон. Между этими пучками располагаются фиброциты и небольшое количество фибробластов и основного аморфного вещества. Тонкие пластинчатые отростки фиброцитов входят в промежутки между пучками волокон и тесно соприкасаются с ними. Фиброциты сухожильных пучков называются сухожильными клетками - тендиноцитами.Каждый пучок коллагеновых волокон, отделенный от соседнего слоем фиброцитов, называется пучком первого порядка. Несколько пучков первого порядка, окруженных тонкими прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, составляют пучки второго порядка. Прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани, разделяющие пучки второго порядка, называются эндотенонием. Из пучков второго порядка слагаются пучки третьего порядка, разделенные более толстыми прослойками рыхлой соединительной ткани — перитенонием. Иногда пучком третьего порядка является само сухожилие. В крупных сухожилиях могут быть и пучки четвертого порядка.В перитенонии и эндотенонии проходят кровеносные сосуды, питающие сухожилие, нервы и проприоцептивные нервные окончания, посылающие в центральную нервную систему сигналы о состоянии натяжения ткани сухожилий. Некоторые сухожилия в местах прикрепления к костям заключены во влагалища, построенные из двух волокнистых соединительнотканных оболочек, между которыми находится жидкость (смазка), богатая гиалуроновой кислотой. 22.Соединительный ткани со специальными свойствами. К соединительным тканям со специальными свойствами относят ретикулярную, жировую и слизистую. Они характеризуются преобладанием однородных клеток, с которыми обычно связано само название этих разновидностей соединительной ткани. Ретикулярная тканьРетикулярная ткань (textus reticularis) является разновидностью соединительной ткани, имеет сетевидное строение и состоит из отростчатых ретикулярных клеток и ретикулярных (аргирофильных) волокон. Большинство ретикулярных клеток связано с ретикулярными волокнами и стыкуются друг с другом отростками, образуя трехмерную сеть. Ретикулярная ткань образует строму кроветворных органов и микроокружение для развивающихся в них клеток крови. Ретикулярные волокна (диаметр 0,5—2 мкм) — продукт синтеза ретикулярных клеток. Они обнаруживаются при импрегнации солями серебра, поэтому называются еще аргирофильными. Эти волокна устойчивы к действию слабых кислот и щелочей и не перевариваются трипсином. В группе аргирофильных волокон различают собственно ретикулярные и преколлагеновые волокна. Собственно ретикулярные волокна — дефинитивные, окончательные образования, содержащие коллаген III типа. Ретикулярные волокна по сравнению с коллагеновыми содержат в высокой концентрации серу, липиды и углеводы. Под электронным микроскопом фибриллы ретикулярных волокон имеют не всегда четко выраженную исчерченность с периодом 64—67 нм. По растяжимости эти волокна занимают промежуточное положение между коллагеновыми и эластическими. Преколлагеновые волокна представляют собой начальную форму образования коллагеновых волокон в эмбриогенезе и при регенерации. Жировая тканьЖировая ткань (textus adiposus) — это скопления жировых клеток, встречающихся во многих органах. Различают две разновидности жировой ткани — белую и бурую. Эти термины условны и отражают особенности окраски клеток. Белая жировая ткань широко распространена в организме человека, а бурая встречается главным образом у новорожденных детей и у некоторых животных в течение всей жизни. Белая жировая ткань у человека располагается под кожей, особенно в нижней части брюшной стенки, на ягодицах и бедрах, где она образует подкожный жировой слой, а также в сальнике, брыжейке и забрюшинном пространстве. Жировая ткань более или менее отчетливо делится прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани на дольки различных размеров и формы. Жировые клетки внутри долек довольно близко прилегают друг к другу. В узких пространствах между ними располагаются фибробласты, лимфоидные элементы, тканевые базофилы. Между жировыми клетками во всех направлениях ориентированы тонкие коллагеновые волокна. Кровеносные и лимфатические капилляры, располагаясь в прослойках рыхлой волокнистой соединительной ткани между жировыми клетками, тесно охватывают своими петлями группы жировых клеток или дольки жировой ткани. В жировой ткани происходят активные процессы обмена жирных кислот, углеводов и образование жира из углеводов. При распаде жиров высвобождается большое количествоводы и выделяется энергия. Поэтому жировая ткань играет не только роль депо субстратов для синтеза макроэргических соединений, но и косвенно — роль депо воды. Во время голодания подкожная и околопочечная жировая ткань, а также жировая ткань сальника и брыжейки быстро теряют запасы жира. Капельки липидов внутри клеток измельчаются, и жировые клетки приобретают звездчатую или веретеновидную форму. В области орбиты глаз, в коже ладоней и подошв жировая ткань теряет лишь небольшое количество липидов даже во время продолжительного голодания. Здесь жировая ткань играет преимущественно механическую, а не обменную роль. В этих местах она разделена на мелкие дольки, окруженные соединительнотканными волокнами. Бурая жировая ткань встречается у новорожденных детей и у некоторых гибернирующих животных на шее, около лопаток, за грудиной, вдоль позвоночника, под кожей и между мышцами. Она состоит из жировых клеток, густо оплетенных гемокапиллярами. Эти клетки принимают участие в процессах теплопродукции. Адипоциты бурой жировой ткани имеют множество мелких жировых включений в цитоплазме. По сравнению с клетками белой жировой ткани в них значительно больше митохондрий. Бурый цвет жировым клеткам придают железосодержащие пигменты — цитохромы митохондрий. Окислительная способность бурых жировых клеток примерно в 20 раз выше белых и почти в 2 раза превышает окислительную способность мышцы сердца. При понижении температуры окружающей среды повышается активность окислительных процессов в бурой жировой ткани. При этом выделяется тепловая энергия, обогревающая кровь в кровеносных капиллярах. В регуляции теплообмена определенную роль играют симпатическая нервная система и гормоны мозгового вещества надпочечников — адреналин и норадреналин, которые стимулируют активность тканевой липазы, расщепляющей триглицериды на глицерин и жирные кислоты. Это приводит к высвобождению тепловой энергии, обогревающей кровь, протекающую в многочисленных капиллярах между липоцитами. При голодании бурая жировая ткань изменяется меньше, чем белая. Слизистая тканьСлизистая ткань (textus mucosus) в норме встречается только у зародыша. Классическим объектом для ее изучения является пупочный канатик человеческого плода. Клеточные элементы здесь представлены гетерогенной группой клеток, дифференцирующихся из мезенхимных клеток на протяжении эмбрионального периода. Среди клеток слизистой ткани выделяют: фибробласты, миофибробласты, гладкие мышечные клетки. Они отличаются способностью к синтезу виментина, десмина, актина, миозина. Слизистая соединительная ткань пупочного канатика (или «вартонов студень») синтезирует коллаген IV типа, характерный для базальных мембран, а таакже ламинин и гепаринсульфат. Между клетками этой ткани в первой половине беременности в большом количестве обнаруживается гиалуроновая кислота, что обусловливает желеобразную консистенцию основного вещества. Фибробласты студенистой соединительной ткани слабо синтезируют фибриллярные белки. Лишь на поздних стадиях развития зародыша в студенистом веществе появляются рыхло расположенные коллагеновые фибриллы. 23.Сосудистый эндотелий. Эндотелий (внутренний слой, покрывающий стенки сосудов) чрезвычайно важен для регулирования гладкой мускулатуры, которая в свою очередь регулирует тонус сосудов – из чего и складывается механизм саморегулирования давления. Плоские клетки эндотелия, выстроенные в один слой, образуют внутренний покров всех кровеносных и лимфатических сосудов, а также полостей сердца. Но это не просто покров-защита. Клетки эндотелия состоят в теснейшем взаимодействии с клетками крови и ее компонентами, выполняя самые разные функции. Общая площадь эндотелия взрослого человека составляет примерно семь квадратных метров. Это самый большой внутренний орган. По старым представлениям, эндотелий служил естественным барьером между организмом и токсинами, инфекцией и прочими вредоносными образованиями, проникающими в кровь. Эта теория справедлива и поныне, однако функции эндотелия значительно шире. Он участвует в метаболизме, способствуя усвоению тканями питательных веществ, гормонов, кислорода. Выделяя оксид азота (NO), эндотелий участвует в регулировании давления внутри сосудов. Под воздействием чужеродных микробиологических объектов он возводит на своей поверхности «баррикады» из особого вида лейкоцитов (нейтрофильных гранулоцитов, моноцитов, макрофагов, Т-лейкоцитов), которые концентрируют на «опасном направлении» средства иммунной защиты – причем подавляют антигены не только внутри кровеносных сосудов, но и за их пределами, выделяясь через эндотелий и наружные сосудистые стенки к местам инфекционного поражения тканей (этот процесс называется трансмиграция лейкоцитов, или диапедес). Пролиферация (распространение) клеток эндотелия ведет к образованию новых кровеносных сосудов. Наконец, эндотелий регулирует свертываемость крови: в зависимости от колебаний баланса в составе крови подавляет или, наоборот, активирует процессы, заставляющие кровь загустеть или сделаться жиже. Обменная функция реализуется через механизмы трансэндотелиального транспорта. Он осуществляется как интерцеллюлярно - через межклеточные контакты (размер транспортируемых частиц 10 нм) или межклеточные щели (размер переносимых частиц 100 нм), так и трансцеллюлярно - диффузией (газы, ионы, липиды, вода), посредством микропиноцитозных везикул и трансэндотелиальных каналов (размер частиц 100 нм), а также через фенестры и поры (размер частиц 90 нм). 24. Серозная оболочка — тонкая плотная соединительнотканная мембрана толщиной около 1 мм, выстилающая внутреннюю поверхность полостей тела человека и животных. К серозным оболочкам относятся брюшина, плевра, перикард и др. Покрыта однослойным плоским эпителием (мезотелием). Строение и распространение в организме однослойных эпителиев Однослойные эпителии образуют пласт толщиной в одну клетку. Если все клетки в пласте эпителия одинаковой высоты, говорят об однослойном однорядном эпителии. В зависимости от высоты эпителиоцитов однорядный эпителий бывает плоский, кубический и цилиндрический (призматический). Если клетки в пласте однослойного эпителия различной высоты, то говорят о многорядном эпителии. Все без исключения эпителиоциты любого однослойного эпителия расположены на базальной мембране. Однослойный плоский эпителий. Выстилает респираторные отделы легких (альвеолы), мелкие протоки желез, сеть семенника, полость среднего уха, серозные оболочки (мезотелий). Происходит из мезодермы. Однослойный плоский эпителий состоит из одного ряда клеток, высота которых меньше их ширины, ядра уплощенные. Мезотелий, покрывающий серозные оболочки, способен вырабатывать серозную жидкость и принимает участие в транспорте веществ. Однослойный кубический эпителий. Выстилает протоки желез, канальцы почек. Все клетки лежат на базальной мембране. Высота их приблизительно равна ширине, ядра округлые, расположены в центре клеток. Имеет различное происхождение. Однослойный цилиндрический (призматический)эпителий. Выстилает желудочно-кишечный тракт, протоки желез, собирательные трубочки почек. Все его клетки лежат на базальной мембране и обладают морфологической полярностью. Высота их значительно больше ширины. Цилиндрический эпителий в кишечнике имеет на апикальном полюсе микроворсинки (щеточную каемку), которые увеличивают площадь пристеночного пищеварения и всасывания питательных веществ. Имеет различное происхождение. Однослойный многорядный мерцательный (реснитчатый)эпителий. Выстилает воздухоносные пути и некоторые участки половой системы (семявыносящие пути и яйцепроводы). Состоит из трех видов клеток: коротких вставочных, длинных реснитчатых и бокаловидных. Все клетки расположены в один слой на базальной мембране, но вставочные клетки не доходят до верхнего края пласта. Эти клетки в процессе роста дифференцируются и становятся реснитчатыми или бокаловидными. Реснитчатые клетки несут на апикальном полюсе большое количество ресничек. Бокаловидные клетки вырабатывают слизь. Строение и распространение в организме многослойных эпителиев Многослойные эпителии образованы несколькими слоями клеток, лежащими друг га друге, так что с базальной мембраной контактирует лишь самый глубокий, базальный слой эпителиоцитов. В нем, как правило. залегают стволовые и камбиальные клетки. В процессе дифференцировки клетки перемещаются в наружную сторону. В зависимости от формы клеток поверхностного слоя различают многослойный плоский ороговевающий, многослойный плоский неороговевающий и переходный эпителии. Многослойный плоский ороговевающий эпителий. Происходит из эктодермы. Образует поверхностныйслой кожи - эпидермис, конечный участок прямой кишки. В нем различают пять слоев: базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой. Базальный слой состоит из одного ряда высоких цилиндрических клеток, плотно связанных с базальной мембраной и способных к размножению. Шиповатый слой имеет толщину в 4-8 рядов шиповатых клеток. Шиповатые клетки сохраняют относительную способность к размножению. Базальные и шиповатые клетки вместе образуют ростковую зону. Зернистый слой толщиной в 2-3 клетки. Эпителиоциты уплощенной формы с плотными ядрами и зернами кератогиалина, окрашивающимися базофильно (в темно-синий цвет). Блестящий слой состоит из 2-3 рядов погибающих клеток. Кератогиалиновые зерна сливаются между собой, ядра распадаются, кератогиалин превращается в элеидин, который окрашивается оксифильно (розовый цвет), сильно преломляет свет. Самый поверхностный слойроговой. Он образован многими рядами (до 100) плоских мертвых клеток, которые представляют собой роговые чешуйки, заполненные роговым веществом кератином. Кожа с волосом имеет тонкий слой роговых чешуек. Многослойный плоский ороговевающий эпителий выполняет пограничную функцию и защищает от внешних воздействий глубоко лежащие ткани. Многослойный плоский неороговевающий (слабоороговевающий) эпителий. Происходит из эктодермы, покрывает роговицу глаза, ротовую полость, пищевод и часть желудка некоторых животных. В нем различают три слоя: базальный, шиповатый и плоский. Базальный слой лежит на базальной мембране, образован призматическими клетками с крупными овальными ядрами, несколько сдвинутыми к апикальному полюсу. Клетки базального слоя делятся и выдвигаются наверх. Они теряют связь с базальной мембраной, дифференцируются и входят в состав шиповатого слоя. Шиповатый слой образован несколькими слоями клеток неправильной многоугольной формы с овальными или округлыми ядрами. Клетки имеют небольшие отростки в форме пластинок и шипов, которые проникают между клетками и удерживают их друг возле друга. Из шиповатого слоя клетки перемещаются в поверхностный - плоский слой, толщиной в 2-3 клетки. Форма клеток и их ядер уплощенная. Связи между клетками ослабевают, клетки отмирают и слущиваются с поверхности эпителия. У жвачных животных поверхностные клетки этого эпителия в ротовой полости, пищеводе и преджелудках ороговевают. Переходный эпителий. Происходит из мезодермы. Выстилает почечную лоханку, мочеточники и мочевой пузырь - органы, подверженные значительному растяжению при наполнении мочой. Состоит из трех слоев: базального, промежуточного и покровного. Клетки базального слоя мелкие, разной формы, являются камбиальными, лежат на базальной мембране. Промежуточный слойсостоит из светлых крупных клеток, количество рядов которых сильно колеблется в зависимости от степени наполнения органа. Клетки покровного слоя очень крупные, многоядерные или полиплоидные, часто выделяют слизь, предохраняющую поверхность эпителиального пласта от действия мочи. Железистый эпителий Железистый эпителий - широко распространенный вид эпителиальной ткани, клетки которого вырабатывают и выделяют вещества различной природы, названные секретами. По своим размерам, форме, структуре железистые клетки очень разнообразны, как и вырабатываемые ими секреты. Процесс секретообразования происходит в несколько стадий и называется секреторным циклом. Первая фаза - накопление клеткой исходных продуктов. Через базальный полюс в клетку поступают различные вещества органической и неорганической природы, которые используются в процессе синтеза секрета. Вторая фаза - синтез секрета из поступивших продуктов в цитоплазматической сети. Синтез белковых секретов происходит в гранулярной эндоплазматической сети, небелковых - в агранулярной. Третья фаза - оформление секрета в гранулы и накопление их в цитоплазме клетки. По цистернам цитоплазматической сети синтезированный продукт поступает в аппарат Гольжди, гдн происходит его конденсация и упаковка в виде гранул, зерен и вакуолей. После этого вакуоль с порцией секрета отшнуровывается от аппарата Гольджи и перемещается к апикальному полюсу клетки. Четвертая фаза - выведение секрета (экструзия). В зависимости от характера выведения секрета различают три типа секреции. 1. Мерокринный тип. Секрет выводится без нарушения целостности цитолеммы. Секреторная вакуоль подходит к апикальному полюсу клетки, сливается с ней своей мембраной, образуется пора, через которую содержимое вакуоли изливается за пределы клетки. 2. Апокринный тип. Происходит частичное разрушение железистой клетки. Различаютмакроапокринную секрецию, когда вместе с секреторной гранулой отторгается апикальная часть цитоплазмы клетки, и микроапокринную секрецию, когда отторгаются верхушки микроворсинок. 3. Голокринный тип. Наблюдается полное разрушение железистой клетки и превращение ее в секрет. Пятая фаза - восстановление исходного состояния железистой клетки, наблюдается при апокринном типе секреции. Из железистого эпителия образуются органы, основной функцией которых является выработка секрета. Эти органы называются железами. Они бывают внешней секреции, или экзокринные, и внутренней секреции, или эндокринные. Экзокринные железы имеют выводные протоки, открывающиеся на поверхности тела или в полость трубчатого органа (например, потовые, слезные или слюнные железы). Эндокринные железы не имеют выводных протоков, их секреты называются гормонами. Гормоны поступают непосредственно в кровь. Эндокринными железами являются щитовидная железа, надпочечники и др. В зависимости от строения железы бывают одноклеточные (бокаловидные клетки) и многоклеточные. В многоклеточных железах имеются две составные части: концевой отдел, где происходит выработка секрета, и выводной проток, по которому секрет выводится из железы. В зависимости от строения концевого отдела различают железы альвеолярные, трубчатые и альвеолярно-трубчатые. Выводные протоки бывают простые и сложные. В зависимости от химического состава выделяемого секрета различают железы серозные, слизистые и серозно-слизистые. По локализации в организме железы классифицируют на застенные (печень, поджелудочная железа) и пристенные (желудочные, маточные и др.). 25. Однослойный плоский эпителийпредставлен в организме мезотелием и эндотелием. Мезотелий покрывает серозные оболочки (листки плевры, брюшины, околосердечной сумки). Клетки мезотелия плоские, имеют полигональную форму и неровные края. На свободной поверхности клетки имеются микроворсинки. Через мезотелий происходят выделение и всасывание серозной жидкости. Благодаря его гладкой поверхности легко осуществляется скольжение внутренних органов. Мезотелий препятствует образованию спаек между органами брюшной или грудной полостей, развитие которых возможно при нарушении его целостности. Эндотелий выстилает кровеносные и лимфатические сосуды, а также камеры сердца. Он представляет собой пласт плоских клеток — эндотелиоцитов, лежащих в один слой на базальной мембране. Эндотелий, располагаясь в сосудах на границе с лимфой или кровью, участвует в обмене веществ и газов между ними и другими тканями. При его повреждении возможны изменение кровотока в сосудах и образование в их просвете сгустков крови — тромбов. |