Методические разработки

Скачать 2.11 Mb. Скачать 2.11 Mb.

|

|

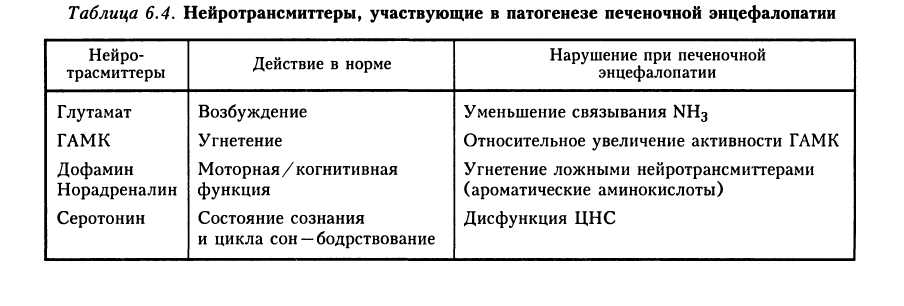

6.5. ГУМОРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ Печень играет ведущую роль в трансформации многих гормонов. Так, она является основным местом разрушения инсулина: примерно 50 % инсулина, секре-тируемого поджелудочной железой, разрушается в печени после первого же пассажа крови. Превращение основного секреторного компонента щитовидной железы — тироксина (Т4) в активную форму — трийодтиронин (Т3) также осуществляется в печени. Здесь же может происходить и инактивация гормонов щитовидной железы. Таким образом, печень оказывает влияние на суммарную активность и распределение гормонов щитовидной железы между внутри- и внеклеточным водным пространством. Печень является основным местом инактивации стероидных гормонов — глюко-кортикоидов, андрогенов, эстрогенов, аль-достерона. Она активно влияет на гомео-статическую регуляцию уровня глюкокор-тикоидных гормонов; синтезирует специфический транспортный белок крови — транскортин, который связывает гидрокортизон, делая его временно неактивным. При патологии печени нарушается обмен глюкокортикоидных гормонов. С участием высокоактивной моноами-ноксидазы и гистаминазы в печени инакти-вируются серотонин и гистамин. Вследствие поражения печени концентрация этих гормонов в крови может увеличиваться. Таким образом, недостаточность печени сопровождается значительными эндокринными нарушениями. 6.6. ПЕЧЕНЬ И ЕСТЕСТВЕННАЯ ИММУННАЯ РЕАКТИВНОСТЬ Печень представляет собой самый большой орган системы мононуклеарных фагоцитов. Более 10 % массы органа представлено клетками Купфера. Они являются подвижными макрофагами, образуются из моноцитов крови и имеют ограниченную способность к делению. Купферовские клетки выполняют защитную функцию, поглощая состарившиеся клетки, инородные частицы, опухолевые клетки, бактерии, дрожжи, вирусы и паразиты. Они захватывают и перерабатывают денатурированные белки, накапливающийся при ДВС-синдроме фибрин, а также атероген-ные липопротеины низкой плотности. Купферовские клетки активируются при синдроме системного воспалительного ответа. При этом они вырабатывают и /или потенцируют медиаторы воспаления, выделяя фактор некроза опухолей, интерлей-кины, коллагеназы, лизосомальные гидролазы и другие соединения. Этому способствует то, что данные клетки содержат специфические мембранные рецепторы, в частности, для фрагмента Fc иммуноглобулина и компонента С3ь комплемента, играющих важную роль в представлении антигена. Выделяющиеся при активации купферовских клеток биологически активные вещества оказывают как системное, так и локальное (печень) действие, хотя сам этиологический фактор (например, эндотоксин грамотрицательных микроорганизмов) может и не оказывать на печень токсического влияния. Эти процессы обуславливают увеличение границ печени, а также возможность нарушения функции печени при синдроме системного воспалительного ответа. Купферовские клетки печени защищают системный кровоток от поступающих в воротную вену из просвета кишок микроорганизмов. Но нарушение функции системы мононуклеарных фагоцитов при печеночной недостаточности может сопровождаться попаданием бактерий в системный кровоток с последующим развитием бактериемии и сепсиса. Относительная недостаточность системы мононуклеарных фагоцитов печени может развиваться при критических состояниях любой этиологии. В таких случаях нарушение состояния слизистой оболочки кишок вследствие уменьшения кровотока и действия других повреждающих факторов сопровождается массивной транслокацией микроорганизмов из просвета кишок в воротную вену, превышающей способность печеночной системы мононуклеарных фагоцитов к их обезвреживанию. Кроме того, развитию сепсиса при критических состояниях способствует целый ряд дополнительных факторов, например, уменьшение функциональной активности полиморфноядерных лейкоцитов, снижение содержания в крови фибронектина, опсонинов, хемоаттрак-тантов и другие. Недостаточность системы мононуклеарных фагоцитов может формироваться не только вторично — как следствие печеночной недостаточности или превышения функциональной активности системы в результате транслокации микроорганизмов из просвета кишок. В отдельных случаях инфекционные осложнения могут быть следствием первичного поражения системы мононуклеарных фагоцитов (например, при поступлении в организм некоторых токсических веществ). 6.7. КЛИНИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ 6.7.1. Клинические симптомы нарушения функции печени Асцит. Характеризуется накоплением свободной жидкости в брюшной полости. Возникающая при заболеваниях печени портальная гипертензия является не единственным фактором образования асцита. Его формирование сопровождается избыточным накоплением натрия в организме. Гипернатригистия со значительным накоплением натрия в межклеточном пространстве имеет место даже тогда, когда концентрация этого катиона в крови снижена. Несмотря на гипернатриемию функция почек направлена на сохранение натрия и суточная его экскреция с мочой уменьшена. Задержка натрия при заболеваниях печени, предшествующая накоплению ас-цитической жидкости, предрасполагает к задержке жидкости в организме и формированию отечного синдрома. Наблюдающееся в последующем преимущественное накопление жидкости в брюшной полости связано с портальной гипертензией. Синусоидальная портальная гипертензия приводит к усилению продукции лимфы в печени. Лимфа из сосудов печени пропотевает в брюшную полость, и устанавливается динамическое равновесие с процессом всасывания ее в кишечные капилляры. Общее количество белка в асци-тической жидкости меньше, чем в плазме, но соотношение белковых фракций сохраняется. Содержание белка в асцитической жидкости может увеличиваться при развитии у таких пациентов перитонита. При этом следует учитывать, что асцитическая жидкость может инфицироваться без видимой причины. Таким образом, анализ количества белка и качественного соотношения белковых фракций в асцитической жидкости является диагностическим критерием перитонита у больных с асцитом. Основной теорией, объясняющей накопление натрия в организме при асците, является теория «недостаточного наполнения сосудистого русла». В соответствии с ней эффективный ОЦК, т. е. та часть ОЦК, которая реально участвует в циркуляции и оказывает регулирующее влияние на функцию волюморецепторов, при формировании асцита уменьшен. Уменьшение эффективного ОЦК обусловлено повышенным венозным давлением в портальной системе, расширением висцеральных и периферических сосудов с открытием артерио-венозных шунтов, гипоальбумине-мией. Этот процесс сопровождается активацией волюморецепторов. В результате активируется ренин-ангиотензин-альдосте-роновая система, наблюдается повышенная активность симпатической нервной системы с увеличением концентрации нор-адреналина, а также уменьшается образование вазодилататора почечных сосудов — простагландина Е2. Следствием активации симпатической нервной системы и уменьшения образования простагландина Е2 является повышение тонуса сосудов почек, а в результате активации альдостерона происходит усиленная реабсорбция натрия в канальце нефрона. Боль. Чувство тяжести, давления и ноющие боли в правом подреберье возникают вследствие растяжения фиброзной оболочки печени и преимущественно характерны для вирусного гепатита, застойной сердечной недостаточности, внепеченочного холестаза. Боли в правом подреберье могут быть также связаны с воспалительным поражением капсулы печени, спаечным процессом между фиброзной оболочкой и париетальной брюшиной, раком, абсцессом печени. Геморрагический диатез. Может быть обусловлен дефицитом витамин-К-зависи-мых факторов свертывания крови вслед- ствие внутри- и внепеченочного холеста-за (холемический геморрагический диатез) и недостаточностью самого гепатоцита. Обычно вначале появляется склонность к образованию петехий, что связано с дефицитом факторов протромбинового комплекса. Позднее появляется склонность к образованию гематом. Это вызвано усугублением дефицита факторов протромбинового комплекса, дефицитом других факторов свертывания крови, а в некоторых случаях — развитием ДВС-синдрома. Гепаторенальный синдром. Характеризуется уменьшением выделения мочи, азотемией. При этом часто имеет место гипо-натриемия, сниженное общее сосудистое сопротивление, иногда с развитием гипо-тензии. Исследованиями морфологические нарушения в почках обычно не выявляются, что свидетельствует о функциональной природе почечной недостаточности. Это подтверждается также фактами восстановления функции почек после трансплантации печени. В основе патогенеза лежит ограничение скорости клубочковой фильтрации вследствие вазоконстрикции сосудов. Из-за исходной почечной вазоконстрикции незначительная кровопотеря или перераспределение крови, даже без существенного снижения системного артериального давления (например, кровопотеря при ва-рикозно расширенных венах пищевода, при применении диуретиков, при парацен-тезе при асците, диарее, рвоте) может приводить к быстрому прогрессированию ге-паторенального синдрома. Механизм почечной вазоконстрикции окончательно не ясен. Он связан с уменьшением эффективного ОЦК так, как это имеет место при асците. Но восполнение ОЦК инфузионными средами с увеличением почечного кровотока дает кратковременный эффект. Поэтому уменьшение эффективного ОЦК является не единственным механизмом гепаторенального синдрома. Его реализация обусловлена также дисбалансом между сосудосуживающим простагландином тромбоксаном А2 и сосудорасширяющим простагландином простациклином Е2, вырабатываемым в почках. В развитии гепаторенального син- • дрома участвуют такие сосудосуживающие > соединения, как эндотелии-1, эндотелин-2, лейкотриены, NO, а со стороны сосудов : выявлено повышение чувствительности к сосудосуживающему действию аденозина. • Дисбаланс между сосудосуживающими ; и сосудорасширяющими соединениями обуславливает наблюдающееся у больных преобладание наряду с почечной вазокон-стрикцией расширения артерий во внепо- : чечных сосудах и склонность к возникновению гипотензии. Желтуха. Одним из важнейших симптомов поражения печени является желтуха. Она может быть обнаружена при ? уровне билирубина в сыворотке крови 34 мкмоль/л и становится явной при би- ? лирубинемии 120 мкмоль/л. Раньше всего она выявляется на склерах и слизистой оболочке мягкого неба. В отдельных случаях желтушное окрашивание бывает парциальным — в области носогубного треугольника, лба, ладоней. При интенсивной желтухе с наличием прямого билирубина ; цвет кожи со временем становится зеленовато-желтым из-за окисления билиру- . бина в биливердин. Дифференциальная диагностика различных видов желтух приведена ниже. Желтуха возникает преимущественно • вследствие неспособности гепатоцитов метаболизировать билирубин. Поэтому это заболевание в некоторой степени являет ся маркером недостаточности функции ге патоцита. Если же основным механизмом формирования недостаточности печени является развитие портокавального шунта, то желтуха может вообще отсутствовать. Истощение. Обусловлено нарушением метаболизма в печени, синтеза белка в тканях, а также анорексией и неправильным режимом питания. Ксантомы. Это внутрикожные желтые бляшки, обычно располагающиеся в ладонных складках, под молочными железами, на шее, груди или спине. Разновидностями ксантом являются ксантелазмы -плоские или слегка возвышающиеся мягкие образования желтого цвета вокруг глаз. На поздних этапах поражения печени возможно появления туберозиых ксантом. Они обычно локализуются на разгибательных поверхностях, особенно в области лучезапястных, локтевых, коленных суставов, лодыжек, ягодиц, в местах, подвергающихся давлению, в рубцах. При этом сухожильные влагалища поражаются редко, но могут поражаться кости, периферические нервы. Происхождение ксантом связано с повышением содержания в крови липидов, особенно при длительном холестазе. Ксантомы могут наблюдаться также при других заболеваниях, сопровождающихся гиперлипидемией: атеросклерозе, сахарном диабете, гипотиреозе, эссенциальной гиперлипидемии. Кожный зуд. Холестаз сопровождается кожным зудом. Долгие месяцы и годы зуд может оставаться единственным симптомом заболевания. Его возникновение связывают с депонированием желчных кислот в печени. Однако в последнее время появились сообщения, опровергающие подобное представление: с помощью точных биохимических тестов не удается выявить корреляцию между степенью зуда и концентрацией эндогенных желчных кислот в сыворотке и коже; в терминальной стадии печеночной недостаточности кожный зуд может исчезать, в то время как концентрация желчных кислот в сыворотке остается повышенной. Предполагается, что возникновение зуда связано с синтезирующимися в печени и экскрети-рующимися в желчь соединениями, воздействующими на центральные нейротрас-миттерные механизмы, в частности эндогенные опиоидные пептиды. Лихорадка. Во многих случаях поражения печени развивается лихорадка. Она может вызываться такими факторами: 1. Непосредственное инфекционное поражение печени. Так, температура может повышаться в преджелтушной стадии острого вирусного гепатита. 2. Транс локация микроорганизмов в системный кровоток при холангите. В таких случаях повышение температуры может быть ремитирующим или гектическим с ознобом. 3. Транслокация микроорганизмов в системный кровоток из просвета кишки при тяжелом поражении печени. Причины бактериемии при печеночно-клеточной недостаточности могут быть следующие: нарушение функции клеток Купфера; проникновение микроорганизмов из воротной вены в системный кровоток через портосистемные коллатерали; часто сопутствующее недостаточности функции печени нарушение функции полиморфноядерных лейкоцитов; снижение содержания в сыворотке защитных факторов — фибронектина, опсонинов и хемоаттрактантов, в том числе компонентов каскада комплемента. 4. Формирование у больных с недостаточностью печени отдаленных очагов инфекции. При этом особенно часто присоединяются инфекции мочевыводящих путей и пневмонии. Малиновый язык. Этот симптом характеризуется ярко-красной окраской языка, имеющего гладкую, как бы лакированную поверхность. Обусловлен нарушением обмена витаминов. Печеночная энцефалопатия. Печеночная кома. Печеночная энцефалопатия представляет собой нейропсихический синдром, проявляющийся нарушением сознания и поведения, перепадами настроения, расстройствами интеллекта, а также неврологическими расстройствами, развивающимися вследствие прогрессирования заболеваний печени, портальной гипертензии или искусственного создания портокаваль-ных анастомозов. В качестве клинического описания печеночной энцефалопатии может быть использована клиническая классификация нейропсихических отклонений при патологии печени, в соответствии с которой выделяют следующие стадии: первая стадия проявляется спутанностью сознания, нарушением поведения, перепадами настроения, расстройствами интеллекта. Спутанность сознания на этой стадии характеризуется расстройствами сна, уменьшением числа спонтанных движений, фиксированным взглядом, заторможенностью, апатией, краткостью ответов. Изменения личности проявляются ребячливостью, игривым настроением, эйфорией, раздражительностью. Их связывают с вовлечением в процесс лобных долей головного мозга. Расстройства интеллекта характеризуются нарушением оптико-пространственной деятельности, включая нарушение гностической компоненты (узнавание пространственной фигуры или стимула) и конструктивной компоненты (воспроизведение фигуры). При начальной стадии такие отклонения можно обнаружить, применив специальные психометрические тесты, при использовании которых выявляется нарушение начертания букв, неспособность скопировать простой узор и пр. Вторая стадия характеризуется сонливостью, неадекватным поведением. Сонливость при патологии печени появляется относительно рано. При прогрессиро-вании патологии развивается инверсия нормального ритма сна и бодрствования. Неадекватность поведения может проявляться такими крайними вариантами отклонения, как мочеиспускание и дефекация в неподходящих местах. Третья стадия характеризуется ступором, дизартрией, выраженной спутанностью сознания. При прогрессировании заболевания развивается четвертая стадия, главным признаком которой является печеночная кома. Иногда термин «печеночная кома» употребляется в широком смысле, охватывая все клинические проявления церебральной недостаточности при патологии печени. В таком случае выделяют следующие стадии печеночной комы: прекома, развивающаяся кома, ступор, кома. Печеночная энцефалопатия может быть эпизодической, со спонтанным разрешением или хронической, с неуклонным про-грессированием. Различают печеночную энцефалопатию с острым и постепенным началом. Сложным в диагностике является острое течение, для которого также характерна высокая вероятность летального исхода. В таких случаях психоневрологический дефицит может развиваться в течение нескольких часов после действия повреждающего фактора. Механизм возникновения печеночной энцефалопатии окончательно не исследован. Его связывают с нарушением обмена церебральных нейротрансмиттеров. Причиной является расстройство обмена веществ в связи с печеночно-клеточной недостаточностью, нарушение детоксициру-ющей функции печени по отношению к веществам, поступающим из кишок, а также вследствие шунтирования оттекающей от кишок крови. Нейротрансмиттеры, нарушение функции которых выявлено при печеночной энцефалопатии, приведены в табл. 6.4. Механизм портокавальной энцефалопатии, роль аммиака и глутамина, ложных нейротрансмиттеров, системы триптофан/ серотонин в развитии нарушения функции головного мозга при патологии печени изложены выше. Развитие печеночной энцефалопатии связывают также с нарушением обмена у-аминомасляной кислоты (ГАМ К) в ЦНС. ГАМ К представляет собой основной тормозной медиатор в головном мозгу. Она синтезируется в пре-синаптических окончаниях из глутамата при помощи глутаматдегидрогеназы и накапливается в везикулах. ГАМ К связывается со специфическим ГАМК-рецеп-тором на постсинаптической мембране. В составе ГАМК-рецептора выделяют собственно ГАМК-субъединицу, субъединицу связывания с барбитуратами и субъединицу связывания с бензодиазепинами. Свя-  зывание рецептора с любым из лигандов сопровождается открытием хлорных каналов, после поступления в клетку ионов хлора развивается гиперполяризация пост-синаптической мембраны и происходит торможение нервных импульсов. Предполагается, что ГАМК, синтезируемая кишечными бактериями, при патологии печени поступает в портальный кровоток, достигает ЦНС и принимает участие в развитии энцефалопатии. Имеются данные, что при печеночной недостаточности могут накапливаться эндогенные бензодиа-зепины, которые также обуславливают развитие энцефалопатии. Последнее объясняет повышенную чувствительность больных циррозом печени к бензодиазепи-нам, а также служит обоснованием попыток применения антагониста бензодиазе-пинов флумазенила для терапии печеночной энцефалопатии. К сожалению, результирующий эффект оказывается временным. Факторами, потенциально способствующими возникновению печеночной энцефалопатии, являются алкалоз и гипокалие-мия. В связи с этим требует осторожности применение салуретиков у пациентов с тяжелым поражением печени. Возможность развития энцефалопатии и комы вследствие портокавального шунтирования является основанием выделения трех клинико-патогенетических вариантов печеночной комы: 1. Эндогенная печеночно-клеточная (острая дистрофия печени, истинная кома). 2. Экзогенная (портокавальная, шунтовая, обходная, вторичная, ложная кома). 3. Смешанная. Эндогенная печеночно-клеточная кома обусловлена тяжелыми дистрофическими и некротическими изменениями паренхимы печени. Ее причинами являются вирусный гепатит, отравление гепатотропны-ми ядами (четыреххлористый углерод, те-трахлорэтанол, нитраты толуола, ядовитые грибы, сульфаниламиды, галотан). Экзогенная кома чаще всего развивается вследствие портокавального анастомозирования у больных циррозом печени. При этом обычно разрешающими факторами являются повышенное потребление белка, желудочно-кишечное кровотечение, нерациональное лечение диуретиками, эвакуация асцитической жидкости, наличие острого алкогольного гепатита. Изолированные клинико-патогенетические варианты энцефалопатии встречаются редко. Обычно можно выделить лишь преимущественный механизм развития нейропсихического дефицита. |