Методические разработки

Скачать 2.11 Mb. Скачать 2.11 Mb.

|

|

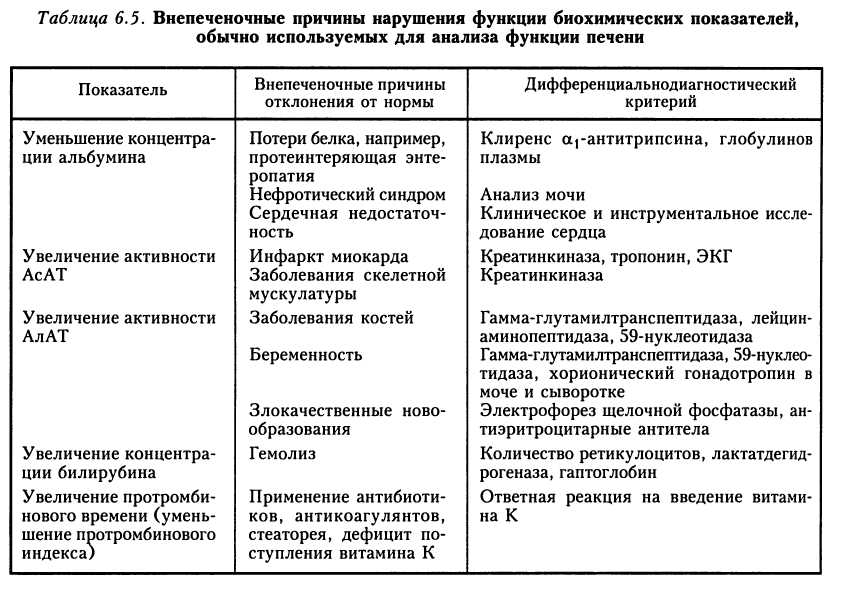

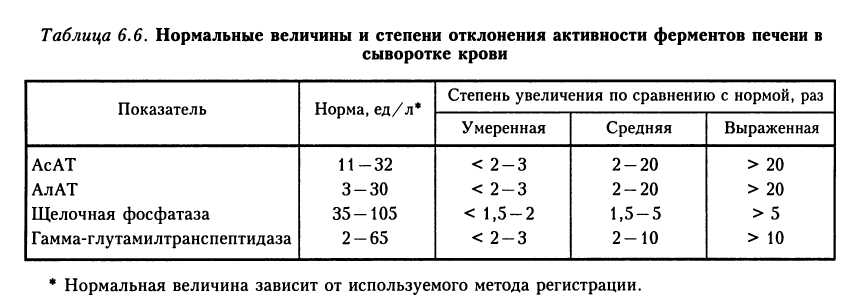

«Печеночный запах». Имеет сладковатый характер. Такой запах формирует выдыхаемый больным воздух. Этим запахом могут также обладать пот и рвотные массы. Печеночный запах имеет преимущественно кишечное происхождение, поскольку он ослабевает после дефекации и энтерального применения антибиотиков. Его возникновение обусловлено нарушением обмена аминокислот и ароматических соединений, в частности накоплением продукта превращения метионина—метил-меркаптана. Это вещество образуется при подавлении нормального деметилирования поврежденной печенью. «Печеночные ладони». Пальмарная эритема — симметричное пятнистое покраснение ладоней и подошв, особенно выраженное в области тенара и гипотена-ра, иногда сгибательных поверхностей пальцев. Пятна бледнеют при надавливании и быстро восстанавливают окраску при прекращении давления. Пальмарная эритема чаще всего наблюдается у больных диффузными заболеваниями печени, но также встречается при беременности, септическом эндокардите, тиреотоксикозе. Предполагается, что печеночные ладони (как и сосудистые звездочки) обусловлены артерио-венозными анастомозами вследствие гиперэстрогенемии и/или нарушения соотношения эстрогенов и андро-генов. Расширение вен на передней стенке живота. Расширенные вены на передней брюшной стенке живота при патологии печени являются анастомозами между системами воротной вены и нижней и верхней полыми венами. Анастомозы вокруг пупка носят название «голова медузы». При портальной гипертензии кровь из воротной вены по коллатералям в брюшной стенке, расположенным выше пупка, поступает в верхнюю полую вену, по коллате- ралям ниже пупка — в нижнюю полую вену. При затруднении тока крови по нижней полой вене развиваются коллатерали между системами нижней и верхней полых вен, располагающимися в боковых отделах брюшной стенки. Сосудистые звездочки. Известны также под названием «паучки», «телеангиэк-тазии», «звездчатые ангиомы». Состоят из пульсирующей центральной части и лучеобразных разветвлений сосудов, напоминающих ножки паука. Центральная артерия звездчатой ангиомы под эпидермисом ампулообразно расширяется, выступает над кожей и распространяется в форме звезды. Сосудистые звездочки располагаются в сосудистом бассейне верхней полой вены и очень редко — ниже линии, соединяющей соски. Чаще всего они выявляются на шее, лице, предплечьях, тыльной стороне кисти. Довольно часто их можно обнаружить на слизистой оболочке верхнего неба, рта, глотки, реже — носа. Размеры сосудистых звездочек колеблются от 1 мм до 1 — 2 см. При достаточно большом размере звездочки можно наблюдать или пальпировать ее пульсацию. Сосудистые звездочки обнаруживаются преимущественно при активных поражениях печени: остром и хроническом активном гепатите, циррозе печени, циррозе-раке. Иногда единичные сосудистые звездочки возникают у здоровых людей, чаще всего на 2 —5 месяце беременности, а после родов в течение двух месяцев они исчезают. Улучшение функционального состояния печени сопровождается уменьшением количества сосудистых звездочек или их исчезновением. Кроме того, звездочка может исчезать при уменьшении артериального давления вследствие шока или кровотечения. Из звездочки может возникать профузное кровотечение. Механизм возникновения сосудистых звездочек связывают с повышением количества эстрогенов. Это объясняет возможность появления сосудистых звездочек во время беременности. Эстрогены способствуют увеличению и дилатации спиральных артерий эндометрия. Возможно, аналогичный механизм лежит в основе возникновения и кожных звездочек при печеночной недостаточности: печень инактивирует эстрогены. Существует точка зрения, что механизм формирования звездочек обусловлен не столько увеличением : концентрации эстрогенов, сколько нарушением соотношения эстрогенов и андрогенов. Феминизация. Оповышением активности эстрогенов связана также наблюдающаяся у некоторых больных, преимущественно у пациентов с активным циррозом печени, феминизация. У женщин эти изменения выражены в меньшей степени. Феминизация проявляется гинекомастией,формированием женского типа оволосения. У отдельных больных может развиваться снижение либидо и потенции, ги- погонадизм, выпадение волос в местах вторичного оволосения. У женщин может нарушаться овуляция. В пременопаузе : исчезают признаки женского телосложения, особенно отложение жира в молочных железах и в области таза. Обычно эти женщины бесплодны, менструации нерегулярные, скудные или отсутствуют, но иногда могут быть обильными. «Хлопающий» тремор. Наиболее характерным неврологическим признаком печеночной энцефалопатии является «хлопающий» тремор (астерексис). Он связан с нарушением поступления афферентных импульсов от суставов и других частей опорно-двигательной системы в ретикулярную формацию ствола мозга, что : приводит к неспособности удерживать по- ► зу. «Хлопающий» тремор особенно хоро шо выявляется на вытянутых руках с рас- : ставленными пальцами или при максимальном разгибании кисти больного с : фиксированным предплечьем. При этом l иногда наблюдаются быстрые сгибатель- • но-разгибательные движения в пястно- фаланговых и лучезапястных суставах, что : сопровождается латеральным движением пальцев. Иногда гиперкинез захватывает всю руку, шею, челюсть, высунутый язык, ► плотно сомкнутые веки, появляется атак сия при ходьбе. Обычно тремор двусто ронний, но не синхронный. Он может быть более выражен на одной стороне тела, чем на другой. Во время комы тремор исче зает. Увеличение печени. Наиболее частый симптом поражения печени может быть обусловлен непосредственным поражением гепатоцитов, холестазом, очаговыми поражениями печени при абсцессах, кистах, опухолях, а также развитием регенераторных узлов и фиброза при циррозе печени, застоем крови при сердечной недостаточности, эндофлебите печеночных вен. За край правой доли печени можно принять новообразования желчного пузыря, толстой кишки, правой почки. Имитировать гепатомегалию может также гепато-птоз. Эмфизема легких, экссудативный плеврит, поддиафрагмальный абсцесс приводят к смещению печени книзу. Отличить действительное увеличение печени от этих состояний позволяет пальпация при различных положениях больного, а также инструментальные методы исследования. В отдельных случаях может наблюдаться сокращение размеров печени в динамике заболевания. Это является следствием не только благоприятного течения заболевания, но и развития массивных некрозов и может свидетельствовать о плохом прогнозе. Увеличение селезенки при заболеваниях печени связано с портальной гипер-тензией и системной гиперплазией моно-нуклеарно-фагоцитарной ткани печени и селезенки. Рост селезенки наблюдается при портальной гипертензии; при некоторых формах цирроза она по размеру больше печени; при этих же состояниях обычно имеет место и гиперспленизм. Наоборот, при застое в печени селезенка обычно увеличивается незначительно, и гиперспленизм отсутствует. В развитии гепатолиенального синдрома болезням печени принадлежит ведущая роль: более чем в 90 % случаев он обусловлен патологией именно печени. 6.7.2. Биохимические показатели нарушения функции печени При выявлении заболеваний печени не следует переоценивать значение однократного биохимического тестирования. Подтверждением этого является тот факт, что биохимический скрининг практически здоровых людей с отсутствием признаков поражения печени в 6 % случаев выявляет нарушение биохимических показателей, отражающих состояние печени, тогда как в целом частота встречаемости заболеваний печени в общей популяции составляет около 1 %. В то же время при подтвержденных заболеваниях печени отклонения со стороны биохимических показателей могут отсутствовать или быть выражены незначительно. Например, у пациентов с вирусным гепатитом С признаки поражения печени могут вообще отсутствовать вплоть до формирования выраженного поражения органа. Кроме того, ряд внепеченоч-ных факторов оказывает влияние на показатели биохимических тестов, обычно используемые для оценки функции печени (табл. 6.5). Аминотрансферазы. Аспартатамино-трансфераза (АсАТ) и аланинаминотранс-фераза (АлАТ) являются ферментами, катализирующими перенос а-аминогрупп аспартата и аланина на а-кетогруппы а-ке-тоглутаровой кислоты. АлАТ преимущественно локализована в печени, тогда как АсАТ содержится в большинстве тканей, включая сердце, скелетные мышцы, почки, головной мозг. АсАТ расположена в митохондриях и цитозоле гепатоцитов, а АлАТ — главным образом в цитоплазме. Увеличение активности аминотрансфе-раз является признаком цитолиза печеночных клеток и выхода ферментов в кровоток. При этом диагностическое значение имеет не только само по себе увеличение активности ферментов в сыворотке, но и степень увеличения их активности (табл. 6.6). Чувствительность лабораторных методов обнаружения увеличения активности ами-нотрансфераз в сыворотке возрастает при использовании дополнительного разведения биологического субстрата, подвергаемого анализу. Умеренное увеличение активности АсАТ и АлАТ в сыворотке часто обнаруживается у пациентов при жировой инфильтрации печени, неалкогольной стеаторее, хронических вирусных гепатитах. Более высокие степени увеличения активности ферментов регистрируются при острых вирусных гепатитах, некрозе печени в резуль-   тате действия лекарственных препаратов (например, ацетаминофена) или токсинов, ишемии печени вследствие цирку ляторно-го шока. При этом степень увеличения активности аминотрансфераз не всегда коррелирует со степенью некроза, выявляемого при биопсии печени, и поэтому полноценного диагностического значения не имеет. Но быстрое снижение активности в динамике заболевания может отражать массивный некроз печени и является плохим прогностическим признаком. Диагностическое значение имеет не только увеличение активности аминотрансфераз, но и отношение Ac AT : Ал AT. В частности, отношение 2 : 1 чаще встречается у пациентов с алкогольным поражением печени. В то же время увеличение АлАТ свыше 500 ед/л обычно встречается и в отсутствие алкогольного поражения печени, даже при отношении 2:0. Увеличение активности АсАТ без пропорционального роста АлАТ является следствием отличий в восстановлении печеночной АлАТ в связи с дефицитом кофактора пиридоксин-5-фос-фата. При вирусном гепатите отношение АсАТ : А л AT обычно 1 : 0, но в динамике может существенно возрастать при формировании фиброза и цирроза печени. Щелочная фосфатаза. Термином «сывороточная щелочная фосфатаза» обозначают группу ферментов, катализирующих гидролиз фосфат-эфиров при щелочной реакции рН. Эти ферменты встречаются во многих тканях и органах, в частности в печени, костях, кишках, почках, плаценте. При заболеваниях печени увеличение активности плазменной щелочной фосфата-зы обычно отражает поступление фермента в кровоток и является маркером холеста-за. Существенное увеличение активности щелочной фосфатазы чаще всего наблюдается при таких заболеваниях печени и желчевыводящих путей, как внепеченоч-ная обструкция желчевыводящих путей, индуцированный приемом лекарственных средств холестаз, первичный склерозиру-ющий холангит, инфильтративные процессы в печени (амилоидоз, поражение печени при гематологических заболеваниях). Вследствие широкого распространения этого фермента его активность может увеличиваться и при других физиологических и патологических состояниях. Так, у детей с активным ростом костного скелета щелочная фосфатаза в норме может быть увеличена до трех раз. При врожденной гипо-фосфатазии, гипотиреоидизме, пернициоз-ной анемии, дефиците цинка активность щелочной фосфатазы может быть уменьшена. Гамма-г л у там и л транспептид аза. Принято считать, что гамма-глутамилтранспеп-тидаза имеет диагностическую ценность в таких случаях:

ции активности микросомальных ферментов. В таких случаях часто отмечается жировая дистрофия печени. При фиброзе, циррозе и гепатите алкогольной этиологии одновременно с повышением активности гамма-глутамилтранспептидазы в сыворотке возрастает активность и других печеночных ферментов. Гамма-глутамилтранспептидаза является малоспецифичным маркером заболеваний печени и желчевыводящих путей. Это обусловлено тем, что активность фермента может увеличиваться при достаточно широком спектре заболеваний: при почечной недостаточности, инфаркте миокарда, заболеваниях поджелудочной железы, сахарном диабете. Повышение активности фермента может быть обусловлено также индукцией ферментов печени некоторыми лекарственными препаратами, в частности барбитуратами и фенитоином (ди-лантином). Гамма-глутамилтранспептидаза также является малоценным диагностическим маркером скрытого алкоголизма. Это обусловлено тем, что период полужизни данного фермента составляет 26 дней. Таким образом, однократный прием алкоголя с увеличением активности фермента может быть обоснованием ложно-положительного диагноза скрытого алкоголизма. В то же время у трети пациентов, злоупотребляющих алкоголем, активность фермента остается неизменной. Выявление повышенной активности гамма-глутамилтранспептидазы нередко служит поводом для проведения необоснованно большого количества исследований у пациентов, не употребляющих алкоголь или употребляющих его лишь изредка и не страдающих алкогольной зависимостью. 5'-Нуклеотидаза в печени взаимосвязана с каналикулярными и синусоидальными плазматическими мембранами. Вследствие этого увеличение активности фермента в крови отражает повреждающее влияние желчных кислот на плазматические мембраны и наблюдается при холестазе. Чаще всего исследование активности 5'-нуклеотидазы используется для верификации причины увеличения активности щелочной фосфатазы. При этом результаты исследования более специфичны, чем регистрация активности гамма-глутамил-транспептидазы. Альбумин и факторы свертывания крови. Большинство циркулирующих в крови белков, в том числе и альбумин, синтезируется в печени. Концентрация альбумина в плазме зависит от интенсивности его синтеза (в организме взрослого этот показатель составляет 12 г/день), скорости его элиминации из кровотока и объема плазмы. Таким образом, уменьшение скорости синтеза альбумина, возрастание интенсивности его элиминации из крови или увеличение объема плазмы может сопровождаться гипоальбуминемией. Уменьшение концентрации альбумина может отмечаться при нарушении белково-син-тетической функции печени, при асците, больших потерях белка у пациентов с заболеванием почек, патологией пищеварительного канала и других состояниях. Вследствие длительного периода полувыведения концентрация альбумина при остром поражении печени может оставаться в нормальных пределах. В отличие от альбумина факторы свертывания крови относительно быстро элиминируются из организма. Поэтому отклонения в показателях системы свертывания крови являются более ранним биохимическим маркером нарушения белково-синте-тической функции печени, чем концентрация альбумина. При этом наименьшим периодом циркуляции в кровотоке (4 — 6 часов) обладает VII фактор свертывания крови (проконвертин). Изменения его концентрации сказываются на величине протромбинового времени (протромбино-вого индекса). Таким образом, увеличение протромбинового времени (уменьшение протромбинового индекса) может быть ранним признаком нарушения синтеза факторов свертывания крови в печени. В некоторых случаях до или одновременно с уменьшением активности VII фактора снижается концентрация IX фактора свертывания крови (фактор Кристмаса). Его дефицит приводит к удлинению активированного частичного тромбопластиново-го времени (АЧТВ). Этим объясняется необходимость оценки у пациентов с за- болеваниями печени наряду с протромби-новым временем и других показателей системы свертывания крови. Увеличение протромбинового времени может наблюдаться также и в отсутствие нарушений белково-синтетической функции печени у больных с холестазом вследствие дефицита в организме витамина К. В таких случаях дифференциально диагностическим критерием может быть реакция организма на прием витамина К (10 мг/день на протяжении 3 суток подкожно или внутривенно). Сдвиг показателей минимум на 30 % от исходного в сторону нормализации на протяжении 24 часов является признаком дефицита витамина К. Сывороточный билирубин. Изменения биохимических показателей при желтухах. Билирубин является эндогенным органическим анионом (см. выше). Образуется преимущественно в результате катаболизма гема эритроцитов, в меньшей степени — вследствие разрушения мио-глобина, цитохромов, каталазы, пероксида-зы. При образовании связывается с альбумином и транспортируется к печени, где происходит процесс связывания его с глюку роновой кислотой и экскреция в желчь. У практически здоровых людей концентрация общего билирубина составляет менее 17 мкмоль/л, неконъюгированного (непрямого) — 12 мкмоль/л, конъюгиро-ванного (прямого) — 5 мкмоль/л. Патологией является не только увеличение общего билирубина, но и увеличение концентрации конъюгированного билирубина, даже при условии нормальной концентрации общего билирубина. Гипербили-рубинемия может быть обусловлена следующими механизмами:

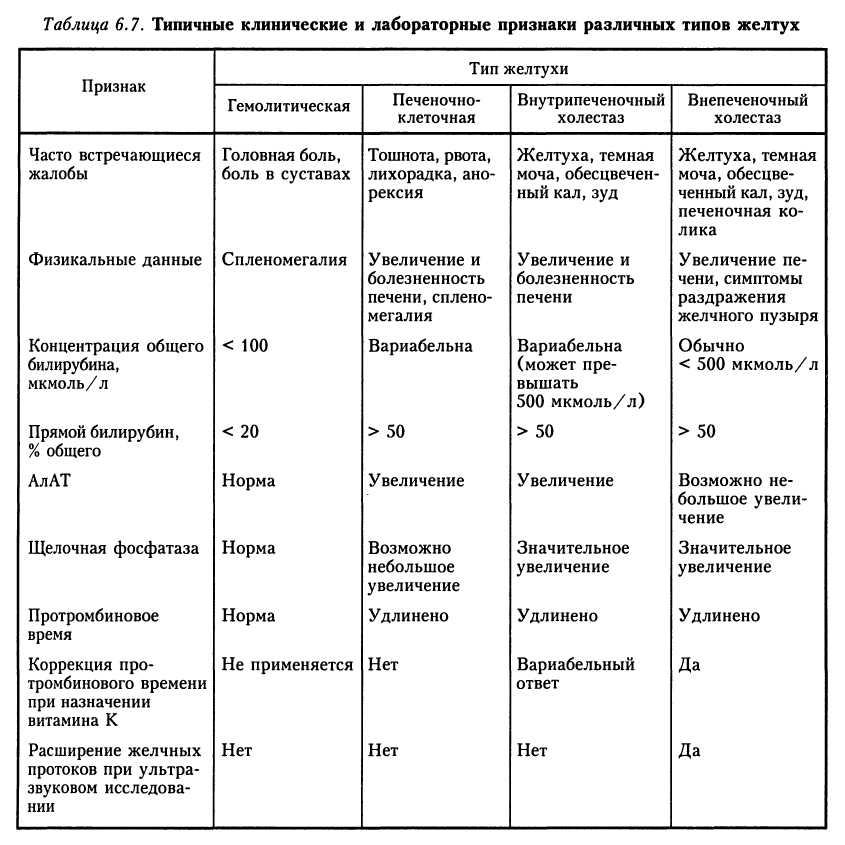

4. Нарушение экскреции его в желчь. Гипербилирубинемию с окрашиванием тканей и органов в желтый цвет называют желтухой. В зависимости от клинико-па-тофизиологической характеристики выделяют три типа желтухи:

образованием билирубина при гемолизе и некоторых наследственных нарушениях обмена билирубина. При этом билирубин в основном представлен неконъюгирован-ной фракцией. В моче билирубин не выявляется. Активность сывороточных транс-аминаз и щелочной фосфатазы в пределах нормы. Печеночно-клеточная желтуха возникает вследствие нарушения функции гепатоцита. При этом увеличивается концентрация не только неконъюгированного, но и конъюгированного билирубина. В зависимости от механизма развития желтухи выявляются другие патохимические и клинические признаки печеночно-клеточной недостаточности (увеличение активности трансаминаз, нарушение белково-синтети-ческой функции печени и др.). Холестатическая желтуха развивается при нарушении поступления желчи в кишки. При этом в сыворотке повышается концентрация конъюгированного билирубина, активность печеночной фракции щелочной фосфатазы, гамма-глутамил-транспептидазы, уровень общего холестерина и конъюгированных желчных кислот. Вследствие стеатореи уменьшается масса тела и нарушается всасывание витаминов A, D, Е, К, а также кальция, что приводит к соответствующим клиническим и пато-химическим нарушениям. Типичные клинические и лабораторные проявления различных типов желтух представлены в табл. 6.7. В динамике заболевания четкость клинических симптомов, являющихся опорными точками дифференциальной диагностики различных видов желтух, может стираться в связи с формированием новых звеньев патогенеза. Например, исходно желтуха может быть обтурационной. Но в динамике заболевания может страдать сам ге-патоцит. Это ведет к возникновению признаков паренхиматозной желтухи. |