этика и деонтологи. Этика и деонтология Metodicheskoe_posobie_MSE. Методическое пособие Москва, 2013 удк 614. 253 616036. 865

Скачать 1.5 Mb. Скачать 1.5 Mb.

|

|

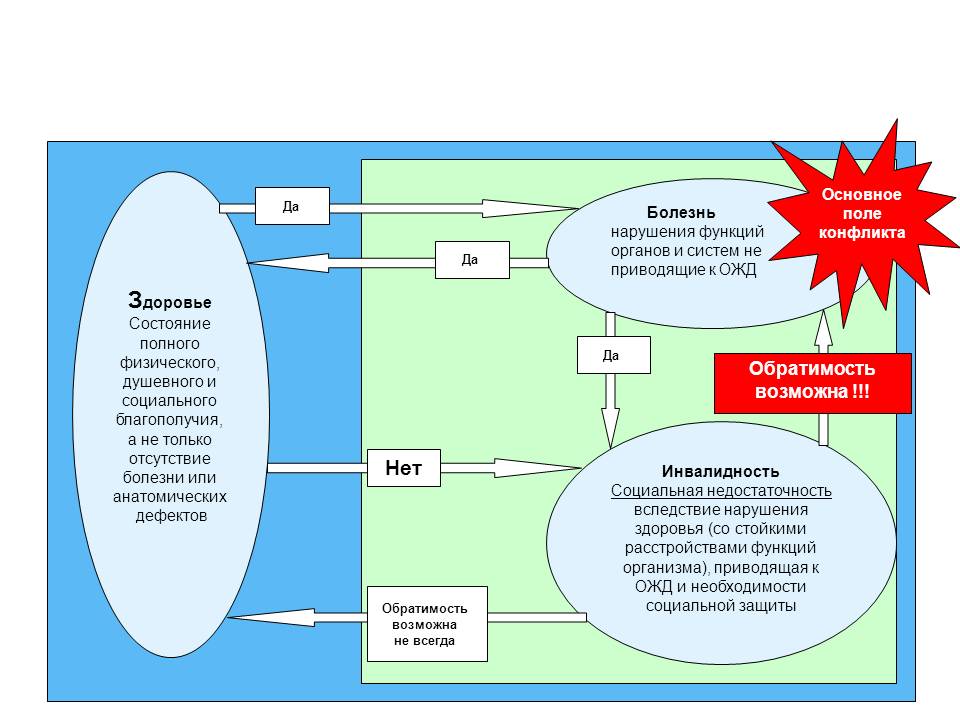

Рисунок 3 Динамическое свойство категории инвалидность[17,20, 38]  Решения экспертов, в подобных случаях, воспринимаются людьми как ошибочные, недостаточно компетентные, и даже, как оскорбительно небрежные, на фоне глубокого непонимания ситуации. Больной, услышав, что он не инвалид, теряется «…как же так…болезнь осталась, а инвалидность сняли?», искренне не понимая почему. Отношение, к себе как к инвалиду и к ситуации инвалидности в целом, формируется исходя из определенного личностного опыта больных, приобретаемого в процессе адаптации к заболеванию. Личностные установки, возникающие в результате когнитивно-эмоциональной переработки пережитых событий и исходного уровня личностной зрелости человека, регулируют социальную деятельность и дальнейшее социальное поведение, в том числе и оспаривание экспертных решений [17,18,20]. Как говорилось выше, адекватность поведения в ситуации экспертизы и эффективность реабилитации напрямую зависят от содержания имеющейся установки, характеризуемой либо усилиями принять реальную ситуацию (пересмотреть, перепрограммировать деятельность, направив ее в конструктивное русло проблемно-решающего поведения для налаживания жизни, поиска работы, возможностей переобучения, расширения сферы социальных контактов, взаимодействий и интересов,), либо непринятием, протестом (с которым мы часто встречаемся на экспертной комиссии), что обусловливает невозможность выполнения целенаправленной деятельности, уход от задач по адаптации, избегающее социально-иждивенческое приспособление. Исследования показали, что дезадаптивные установки обусловлены как дефицитом социально-экономических, так и индивидуально-психологических ресурсов. Иллюстрируют подобное дезадаптивное поведение хорошо известные экспертам типичные случаи, описанные далее. В начале, рассмотрим механизм формирования у больных установок на инвалидность, щедро индуцированных врачами лечебных учреждений. Феномен формирования данного вида установок, обусловлен различной архетипической значимостью роли врача лечебника и врача-эксперта формирующейся в сознании человека. П  ример нижеописанной конфликтной ситуации зарождается задолго до попадания больного в учреждение медико-социальной экспертизы, в лечебном учреждении. Однако, далее ситуация формирует почву для конфликта, именно в контексте будущей экспертизы при оценке инвалидности. Проиллюстрируем формированиеи механизм влияния противоречивой установки, сформированной под влиянием мнения врачей лечебных учреждений: в момент выписки больного, лечащий врач, наряду с общими рекомендациями по поддержанию здоровья, режима и образа жизни в целом, советует человеку обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы, при этом нередко называя определенную группу. ример нижеописанной конфликтной ситуации зарождается задолго до попадания больного в учреждение медико-социальной экспертизы, в лечебном учреждении. Однако, далее ситуация формирует почву для конфликта, именно в контексте будущей экспертизы при оценке инвалидности. Проиллюстрируем формированиеи механизм влияния противоречивой установки, сформированной под влиянием мнения врачей лечебных учреждений: в момент выписки больного, лечащий врач, наряду с общими рекомендациями по поддержанию здоровья, режима и образа жизни в целом, советует человеку обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы, при этом нередко называя определенную группу.Механизм формирования и действия подобной установки следующий. В сознании человека, прошедшего длительное тяжелое лечение у специалиста, который о нем заботился, роль врача приобретает особую индивидуальную значимость и исключительно доверительное отношение к нему. Больные так и говорят«…мой спаситель…», иногда больные буквально обожествляют врачей и говорят «…доктор, Вы – Бог!». Пациенты, в силу пережитого экзистенциального опыта болезни и длительного лечения, безгранично верят своему врачу, так как этот специалист о них заботился, выхаживал, спасал, чье мнение вступает в конфликтное противоречие с диаметрально противоположным мнением врача-эксперта «Вы инвалидом не признаны!». Теперь ситуация зеркально изменится! Представим, что перед нами «по другую сторону баррикад» врач – эксперт, образ которого в сознании того же человека, чаще всего формируется со следующей негативной конотацией «оценивающий судья, представитель государства, объявляющий свой вердикт (иногда, больные психологически воспринимают это как приговор)– «инвалид - не инвалид», что в случае отмены или не установления группы серьезно меняет всю экономическую и психологическую жизненную ситуацию. Здесь механизм формирования установки связан с оценкой на соответствие (соответствует ли больной инвалидности или нет), что психологически всегда непросто для любого человека. Далее, больной (представитель народа), сталкиваясь с отрицательным решением комиссии в лице руководителя экспертного состава, который является представителем государства, о непризнании его инвалидом, испытывает значительную фрустрацию (т.е. обманутое ожидание), что на эмоциональном уровне выражается в чувстве несправедливости, ущемленности и искреннего непонимания: «…Меня лечил врач - профессор, который сказал что у меня 2 группа инвалидности!... А, Вы, эксперты, ничего не понимаете…». Как правило, далее следует целый спектр психоэмоциональных реакций и проявлений агрессии от вербального до поведенческого уровня, накладывающихся на соответствующие реакции специалистов экспертной комиссии в различных вариантах. К сожалению, подобная ситуация нередко встречается в экспертизе, и здесь необходимо обозначить важную проблему, лежащую в плоскости нарушения границ профессиональной компетенции. Уважая клинический опыт лечащих врачей, необходимо отметить, что в некоторых случаях они недостаточно ориентируются в критериях установления инвалидности, давая ошибочные рекомендации своим пациентам. С  ледующий механизм формирования установки работает «как-бы по аналогии» и отражает типичную ситуацию, когда больной говорит, что знает человека с таким же заболеванием, который является инвалидом и удивленно (иногда возмущенно) заявляет: «…я не согласен с тем, что у меня нет инвалидности…мне тоже положено как и Ивану Ивановичу, который со мной рядом лежал, и у него тоже удалили почку и др.». ледующий механизм формирования установки работает «как-бы по аналогии» и отражает типичную ситуацию, когда больной говорит, что знает человека с таким же заболеванием, который является инвалидом и удивленно (иногда возмущенно) заявляет: «…я не согласен с тем, что у меня нет инвалидности…мне тоже положено как и Ивану Ивановичу, который со мной рядом лежал, и у него тоже удалили почку и др.».Механизм формирования подобных представлений происходит в результате бессознательной проективной идентификации (отождествления) с другим человеком. При этом учет индивидуальных особенностей заболевания, медицинских нюансов к анализу не принимается, мышление действует селективно, выбирая лишь один индивидуально-значимый и выгодный для себя признак, порождающий следующую установку – «…он инвалид с такой болезнью, значит и я тоже…». Способность и навык рационального разъяснения специалистом учреждения медико-социальной экспертизы освидетельствуемому имеющихся нормативно-правовых и клинико-функциональных критериев в подобной ситуации неоценим, и также зависит от умений бесконфликтного общения и психологической обученности врачей, участвующих в подобных эмоционально-стрессовых и значимо смысловых коммуникациях. Следующий механизм формирования преградных мотивационно-смысловых установок обусловлен выраженной эмоциональной травматизацией в связи с утратой какого-либо органа, конечности. Утрата любой части тела крайне трагично воспринимается психологически как разрушение целостного телесного образа, глубоко раня личность, воспринимающую статус инвалида как компенсацию за переживаемую психологическую травму. О  собенно, подобная травма тяжело переносится людьми, получившими в результате болезни внешний дефект, когда больные говорят «у меня нет груди (или какого-то органа) и она уже не вырастет, разве я не инвалид? Мне положена инвалидность!…». Наиболее часто при подобном типе установок крайне выражен их эмоциональный компонент. собенно, подобная травма тяжело переносится людьми, получившими в результате болезни внешний дефект, когда больные говорят «у меня нет груди (или какого-то органа) и она уже не вырастет, разве я не инвалид? Мне положена инвалидность!…». Наиболее часто при подобном типе установок крайне выражен их эмоциональный компонент. Больные глубоко переживают свою эмоциональную и физическую калечность, ущербность и аргументируют свое намерение стать инвалидом так: «это будет справедливо…», «…я ущербный, изуродованный, искалеченный болезнью человек, неужели я недостоин 2 группы...», что отражает потребность дезинтегрированной, психологически травмированной личности (в буквальном смысле утратившей целостность своего организма) восстановиться и адаптироваться к дефекту через идентификацию со статусом «инвалид». И здесь особенно возрастает роль способности врачей экспертов этично отнестись к происходящему, что, к сожалению, бывает не всегда. О  нкологические больные в процессе беседы неоднократно делились пережитым негативным опытом общения с врачами экспертами. К сожалению фразы и выражения, которые некоторые врачи допускают в общении с пациентами, деонтологически недопустимы. Например, в адрес прооперированных, и реабилитированных через какой-то период, после мастэктомии женщин, врач позволяет себе резкое выражение подобного типа «…Ну, подумаешь, кусок мяса у тебя отрезали,…ну руки, ноги-то целы… Иди, работай!…» и др. нкологические больные в процессе беседы неоднократно делились пережитым негативным опытом общения с врачами экспертами. К сожалению фразы и выражения, которые некоторые врачи допускают в общении с пациентами, деонтологически недопустимы. Например, в адрес прооперированных, и реабилитированных через какой-то период, после мастэктомии женщин, врач позволяет себе резкое выражение подобного типа «…Ну, подумаешь, кусок мяса у тебя отрезали,…ну руки, ноги-то целы… Иди, работай!…» и др. Оценить подобное высказывание и с профессионально-этических позиций, и с общечеловеческих, достаточно тяжело. Учитывая тяжесть полученного телесного дефекта, и принимая во внимание, что у женщины удалена грудь, т.е. та часть тела, которая архетипически является одним из значимых телесных половых различий, и делает женщину, женщиной. Необходимо отметить, что для многих женщин мастэктомия (удаление молочной железы) является глубочайшей психотравмой, и до конца дней воспринимается ими как женская несостоятельность. В экзистенциальном смысле, лишь испытавший страдания утраты телесной целостности, способен оценить переживаемую в таких случаях эмоциональную боль. Далее необходимо отметить, что особый интерес вызывают установки к инвалидности, отражающие неадекватное личностное реагирование и требования в отношении установления данного статуса при отсутствии убедительной и логичной аргументации. К  ак правило, данные установки крайне аффективно окрашены: «…я сорок лет отработал на государство, теперь пусть оно на меня поработает…» либо « …так что я так и умру без инвалидности?...», или «… я заслужил инвалидность всю жизнь проработав на производстве…», или «…я всю жизнь врачом отработала, а Вы мне даже инвалидность нормально дать не можете…», или «все здоровье я отдал стране, теперь пусть страна обо мне заботиться…», с убежденностью что инвалидность «заслуживаемый» по выслуге лет (либо за работу на государство) статус либо, что жизнь определенно должна заканчиваться инвалидностью. ак правило, данные установки крайне аффективно окрашены: «…я сорок лет отработал на государство, теперь пусть оно на меня поработает…» либо « …так что я так и умру без инвалидности?...», или «… я заслужил инвалидность всю жизнь проработав на производстве…», или «…я всю жизнь врачом отработала, а Вы мне даже инвалидность нормально дать не можете…», или «все здоровье я отдал стране, теперь пусть страна обо мне заботиться…», с убежденностью что инвалидность «заслуживаемый» по выслуге лет (либо за работу на государство) статус либо, что жизнь определенно должна заканчиваться инвалидностью.При этом нередко эксперты сталкиваются с выраженными дезадаптивными реакциями больных, не только вербально выражающих свое недовольство, но иногда проявляющих и физическую агрессию (в виде угроз, физических нападок и др.) в связи с отказом в установлении (снижении или снятии) группы инвалидности. Исследования адаптации больных, находящихся на различных этапах инвалидизирующего заболевания выявили, что все выше перечисленные реакции и типы поведения обусловливаются тем, что на фоне утраты статуса «инвалид» (либо неоправданных ожиданий в его получении) при отсутствии достаточной социально-экономической поддержки (а значит и дефиците информационной просвещенности на первичном этапе не только в бюро, но уже начиная с учреждений лечебного звена), и сниженного личностного ресурса, у больных формируется некий когнитивно-информационный дефицит об основных категориях «инвалидность» и «болезнь»[16]. Зачастую, больные неспособны объяснить смысл и значение понятия инвалидность, при этом полностью отождествляя данный статус с болезнью. Также больные не осознают динамичность категории «инвалидность», которая заключается в возможности ее обратимости, ошибочно считая что «инвалидность» - раз и навсегда установленный статус на основании факта заболевания, что на когнитивно-информационном уровне рождает ригидную установку «болею – значит, инвалид», «если установили инвалидность – значит снять не должны…», «если у меня инвалидность, значит должен не работать, и государство обязано платить мне пенсию, страховку и др.» [17]. Необходимо отметить что практически, в основе всех установок лиц, оспаривающих экспертные решения, лежит потребность в материальной компенсации, что традиционно трактуется как рентная мотивация. Некоторые больные совершенно рационально объясняют необходимость получения льгот ввиду плачевной экономической жизненной ситуации. И это объективный факт, так как, к сожалению, несмотря на повышенное внимание правительства к внедрению различных социальных инициатив, направленных на формирование доступной среды, их реализация на практике еще далека от достаточной. Особенно это касается сел, деревень и маленьких городов с неразвитой социально-экономической инфраструктурой, найти в которых рабочее место, переобучиться либо получить какие-либо виды реабилитации просто невозможно ввиду их фактического отсутствия. Значительно реже в экспертной практике встречается отрицательная установка к инвалидности, по сути дела отрицающая сам факт социальной недостаточности, когда человек действительно не признает себя инвалидом и считает себя способным жить, удовлетворяя свои индивидуальные потребности, смыслы и возможности (в том числе и социально-экономические) без социального статуса «инвалид». В данном случае также необходима диагностика степени адекватности и выявление смысла, значения и направленности данной установки. Таким образом, личностные установки, а также такие индивидуально-психологические особенности человека, как оценка своей самоэффективности, структура идентичности, интернальность (ответственность), активность, эмоциональная устойчивость, мотивационная направленность и особенности социальной ситуации развития, в которых разворачивается жизнь, формируют определенное субъективное отношение личности к инвалидности – «Внутреннюю картину инвалидности». Данный личностный конструкт целесообразно оценивать по степени адекватности в совокупности вышеперечисленных индивидуально-психологических характеристик, отражающих соотношение субъективных представлений и ожиданий личности о степени выраженности инвалидности с объективной оценкой экспертов [17,20,38]. Диагностика компонентов субъективного отношения человека к инвалидности позволяет оценить его мотивационную направленность, приверженность к реабилитации. Дезадаптивные (преградные) виды установок лиц с ограничениями здоровья, не являющихся инвалидами, но считающих себя таковыми, нуждаются в психологической коррекции на всех этапах инвалидизирующего заболевания, травмы или дефекта, особенно в кризисный период смены социального статуса. 2.2. Психологические факторы, формирующие конфликтные ситуации в процессе медико-социальной экспертизы В первой главе данного пособия на тему деонтологии в экспертизе уже говорилось об основном объективном факторе формирования конфликтной основы в медико-социальной экспертизе (противоречия, несогласия сторон, сомнения в справедливости решения в отношении установления инвалидности), заложенного в основу экспертизы и обусловливающего потребность в ней, а, следовательно, и необходимость ее существования. В данном параграфе также необходимо рассмотреть сопутствующие психологические факторы и условия, формирующие конфликтные ситуации, нередко возникающие в процессе медико-социальной экспертизы[27]. Помимо основного фактора, противоречия в отношении справедливости решения об инвалидности, порождающего смысл экспертизы, возрастание (эскалация) экспертного конфликта может зависеть от так называемого «темпорального» (т.е. временного) фактора. Применительно к процедуре экспертизы (имеется в виду непосредственный процесс освидетельствования, во время которого происходит взаимодействие сторон) объективно можно констатировать ее чрезвычайную кратковременность. В отношении временного фактора необходимо отметить следующее. Как правило, больной встречается с врачом экспертом на достаточно непродолжительный период (особенно, если речь идет об экспертизе в первичном звене, перегруженном потоком больных), за время которого и происходит взаимодействие сторон, участвующих в процессе освидетельствования. Рисунок 4 Психосоциальные факторы, усложняющие процедуру МСЭ  Недостаток времени не позволяет взаимодействующим сторонам как-бы освоиться психологически, т.е. наладить фазу безопасности. Ограничительный фактор времени также ставит специалистов в сложнейшие условия реализации отточенного коммуникативного мастерства, при которых у членов экспертной команды практически «нет права на ошибку», так как в психологическом смысле исправить создавшееся «первое впечатление» уже невозможно! Эффект «первого впечатления» при контактировании больного с членами экспертной команды чрезвычайно важен. Далее на реакции больного в процессе взаимодействия со специалистами, влияет весь спектр ощущений, складывающихся у гражданина (именно через призму «первого впечатления») о справедливом, внимательном и компетентном отношении к нему, либо, наоборот, о небрежном, «халатном», формальном отношении. Временной фактор, также предъявляет и высокие требования к профессиональному мастерству экспертов, так как ни один этап процедуры (например – разъяснительный) недопустимо «смазать», т.е. произвести формально. М  ножественные случаи свидетельствуют о том, что часто врачи недостаточно уделяют времени на разъяснение больному нормативных тонкостей и деталей. При этом, в случае подробного разъяснения, касающихся освидетельствования и реабилитации вопросов, от больных неоднократно можно услышать «Вы знаете, если бы мне в «первичке» вот так понятно бы все разъяснили, я бы в Москву не поехал…». Подобная ситуация может быть обусловлена не только торопливостью экспертов, но и недостаточной коммуникативной компетентностью из-за которой разъяснения больным даются в форме не доступной для них, что также приводит к недовольству и конфликтам. ножественные случаи свидетельствуют о том, что часто врачи недостаточно уделяют времени на разъяснение больному нормативных тонкостей и деталей. При этом, в случае подробного разъяснения, касающихся освидетельствования и реабилитации вопросов, от больных неоднократно можно услышать «Вы знаете, если бы мне в «первичке» вот так понятно бы все разъяснили, я бы в Москву не поехал…». Подобная ситуация может быть обусловлена не только торопливостью экспертов, но и недостаточной коммуникативной компетентностью из-за которой разъяснения больным даются в форме не доступной для них, что также приводит к недовольству и конфликтам.Значимым во взаимодействии сторон является и другой психологический фактор – неравноправия взаимодействующих в экспертизе сторон, также объективно существующий в рамках любой экспертизы и обусловленный ее смыслом и содержанием (см. определение понятия «экспертиза»). По сути, необходимость экспертизы в той или иной области обусловливает наличие потребности в решении спорных вопросов, специалистом, претендующим в данной сфере на звание профессионала высокого уровня. Данная «высокая» позиция профессионала при этом принимается обществом и (или государством) и санкционирует специалиста на реализацию высокой экспертной позиции. Неравноправность позиций, в случае любой экспертизы, изначально детерминирована потребностью в «особом, более значимом мнении». Психологический смысл данного феномена обозначает то, что экспертное мнение профессионала, обладающего правом решающего голоса, априори более компетентно, так как «эксперт знает лучше». Таким образом, роль «эксперта» всегда определяет неравность позиций, что в случае медико-социальной экспертизы проявляется в психологическом возвышении врача-эксперта как бы «над» освидетельствуемым. Подобное «неравное» распределение сил в данном социальном взаимодействии накладывает чрезвычайную ответственность на экспертов, в отношении истинного выполнения своего профессионального «экспертного» долга и объективного решения вопросов, связанных с установлением инвалидности. Психологические риски подобного неравноправия могут реализоваться ввиду следующих уязвимостей: бессознательного желания эксперта, во чтобы то ни стало, самоутвердиться, тем самым проявив власть. Тема власти в психологии врачебной деятельности раскрыта В.В. Соложенкиным, который анализируя типичные мотивации молодых людей к получению врачебной специальности, также отмечает и мотивацию власти.14 Также тема присутствия «мотива власти» над больным, и власти в контексте профессионального становления специалистов, впоследствии «вершащих судьбы» людей, затрагивается в работах В.А. Урываева.15 Подобная «властная мотивация» эксперта может реализоваться в его поведении либо как пренебрежительное отношение, либо как повелительно-назидательное. В то время как со стороны освидетельствуемого, подобное «неравноправие» может бессознательно восприниматься больным в виде заведомой «психологической уязвленности», формируя недовольство и целый спектр негативных чувств, впоследствии реализуемых в жалобах в вышестоящие инстанции. Также одним из важных факторов успешного завершения экспертной ситуации является ее полноценная «психологическая завершенность». При любом взаимодействии и контактировании сторон наступает фаза так называемого «постконтакта», финальная стадия контактирования, в которой необходимо грамотно завершить все психологические потребности общающихся сторон 16. Для правильного психологического завершения процесса экспертного освидетельствования данную фазу необходимо полностью «отыграть» в плане всех разъяснительных, объясняющих аспектов, возникших у гражданина (либо его родственников) в процессе коммуникативного взаимодействия. В психологии известен феномен «незаконченной» ситуации, которая будет оставаться актуально сверх значимой и в случае незавершенности, обусловливать бессознательно навязчивое возвращение к ней до ее окончательного логического завершения. При экспертном освидетельствовании (особенно в случае оспаривания больным предыдущего экспертного решения) достаточно трудно отыграть именно эту финальную часть взаимодействия. В ходе данного пособия мы неоднократно рассматривали, что итог экспертизы и ее конечный результат не всегда совпадает с имеющимся у освидетельствуемого ожиданием, т.е. «психологически ситуация экспертизы как-бы не завершается», компульсивно заставляя человека проигрывать ее вновь и вновь по заранее сформировавшемуся в результате личностной переработке сценарию «я буду добиваться инвалидности и справедливости дальше…», что также является потенциально конфликтным. |