учебное пособие. Начальная подготовка по безопасности

Скачать 7.84 Mb. Скачать 7.84 Mb.

|

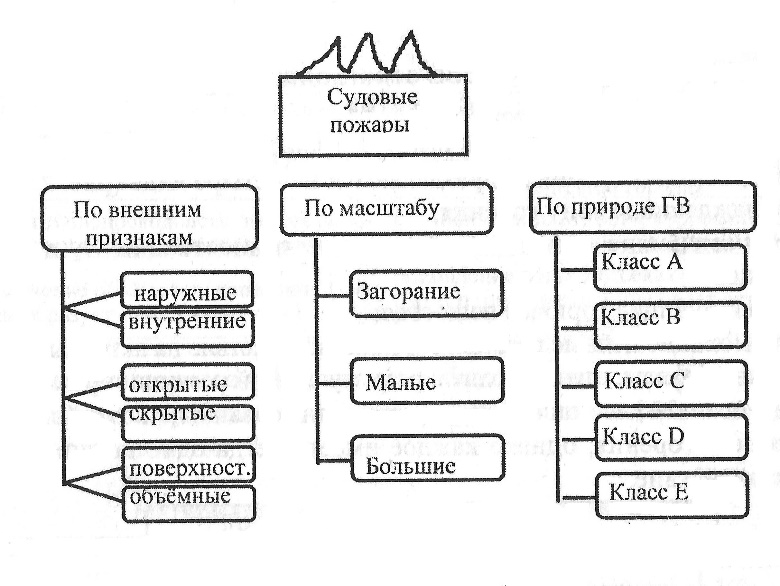

Классификация судовых пожаровСудовые пожары классифицируются по внешним признакам горения, масштабу и природе горючего вещества (рис. 6)  Рис. 6. Классификация судовых пожаров По внешним признакам пожары разделяют на: наружные и внутренние; открытые и скрытые; поверхностные и объёмные. В отдельных случаях пожары на судах могут быть комбинированными. По масштабу и последствиям пожары подразделяют: загорание – ликвидируется силами вахтенной службы, и ущерб практически отсутствует; малые пожары – ликвидируются силами экипажа; при этом после тушения судно в состоянии выполнить поставленную задачу; большие пожары – тушатся с использованием стационарных систем и с помощью других судов, сил и средств спасателей. После ликвидации пожара судно нуждается в восстановительном ремонте. По природе горящего вещества пожары подразделяются на: класс А – горение твёрдых веществ; класс В – горение жидких горючих веществ (бензин, нефтепродукты, спирты, ацетон); класс С – горение газообразных горючих веществ (бытовой газ, пропан, водород и др.); класс Д – горение металлов (алюминий, магний, натрий и др.); класс Е – горение электроустановок, находящихся под под напряжением электрического тока. Способы тушения пожара: Поверхностное — охлаждение горящей поверхности либо, ограничение доступа кислорода к ней. Объёмное — заполнение защищаемого помещения средой, не поддерживающей горения. СамовозгораниеКроме пожаров, возникающих от внешнего источника температуры, имеют место пожары, возникающие от химического или микробиологического самовозгорания горючего материала. Химическое самовозгорание происходит при смешивании веществ, вступающих в химическую реакцию с выделением температуры. При этом одни вещества сами не являются горючими, но разогревают находящиеся поблизости горючие вещества (например, реакция негашеной извести с водой), другие разогревают выделяющийся в процессе реакции горючий газ (например, карбиды). Следует понимать, что есть ряд веществ, которые вступают в реакцию непосредственно с кислородом из воздуха с выделением тепла. В этом случае решающую роль играет площадь поверхности окисления. Именно поэтому категорически запрещается хранить в кучах или тюках промасленные волокнистые материалы, мешки из-под угля, некоторые порошкообразные вещества в открытой таре и т. п. Микробиологическое возгорание характерно для органических дисперсных (получающихся при твердении минеральных веществ) и волокнистых материалов, внутри которых возможна жизнедеятельность микроорганизмов. Происходит при соответствующей влажности и температуре в растительных продуктах. Наблюдается у веществ, являющихся питательной средой для микроорганизмов. Огнетушащие веществаПеред огнетушащими веществами ставится задача либо охладить горящее вещество до температуры ниже температуры вспышки, либо обеспечить, чтобы количество кислорода было недостаточным для горения, либо чтобы комбинация этих двух задач. Общим требованием к огнетушащим веществам является то, что «не разрешается использование огнетушащего вещества, которое либо само по себе, либо при ожидаемых условиях приводит к образованию токсичных газов, жидкостей или иных веществ в таком количестве, которое угрожает людям». По принципу воздействия огнетушащие вещества подразделяются на средства охлаждения, изоляции разбавления и химического торможения. Вещества, действующие по принципу охлажденияВещества, действующие по принципу охлаждения, отличаются либо большой удельной теплоёмкостью, либо низкой рабочей температурой. Основными веществами этой группы являются вода и углекислый газ. Водаявляется самым распространённым из-за своей доступности огнетушащим веществом. К достоинствам воды относятся: высокая теплоёмкость (1 ккал/кг∙град, способна поглощать большое количество тепла, сама при этом не нагревается); термическая стойкость (распад на O2 и H2 происходит при t=1700 °C); низкая теплопроводность, что позволяет использовать её в системах водяных завес (свойство распространять тепло от более нагретых частей к менее нагретым). значительное увеличение объёма при испарении (1 кг воды образует 1770 л пара). К недостаткам воды относятся: электропроводность (особенно, морской воды), что делает невозможным её использование для тушения электрооборудования под напряжением; слабая смачивающая способность, что ограничивает её способность проникать внутрь твёрдых веществ и замедляет их охлаждение; химическая активность при взаимодействии с некоторыми веществами, которая приводит к усилению горения или взрывам. Углекислый газ находится в баллонах в жидком состоянии или твёрдом состоянии (углекислотные огнетушители содержат заряды с твёрдым CO2). При испарении 1 кг углекислоты образуется около 509 л газа. При выходе из сопла углекислота сразу переходит в газообразное состояние. При переходе из жидкого в газообразное состояние температура на выходе составляет около -56 °C, а из твёрдого — около -78 °C. Такой быстрый переход в газообразное состояние создаёт повышенное давление на выходе из сопла, а сопутствующее этому резкое понижение температуры приводит к тому, что около 1/3 углекислоты снова переходит в твёрдое состояние и вылетает в виде хлопьев, которые испаряются в очаге пожара с поглощением температуры. Достоинства углекислого газа: при поверхностном тушении резко снижает температуру в зоне выходящей струи, а при объёмном — во всем помещении; в 1,5 раза тяжелее воздуха, что позволяет эффективно вытеснять кислород при объёмном тушении; не электропроводен, что позволяет тушить оборудование под напряжением; после испарения не даёт никакого осадка. Что очень важно при тушении пожаров в помещениях с электро - и радиооборудованием; инертен, т.е. не вступает в реакции с другими веществами и не портит груз. Недостатком углекислого газа является относительная токсичность: при концентрации в воздухе 10% и более газ приводит к удушью. |