С

Спинальные нейроны

Афференты ,со

Рецептор

Рве. 7.3. Дивергенция афферент�ных дорсальных корешков на спи�нальные нейроны, аксоны кото�рых образуют многочисленные коллатерали (А). Конвергенция эфферентных путей от различных отделов ЦНС на -мотонейрон спинного мозга (Б). РФ - ретику�лярная формация.

-я:у

Б

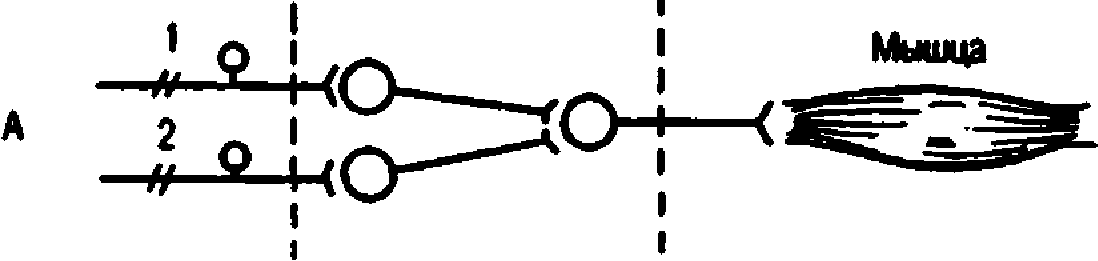

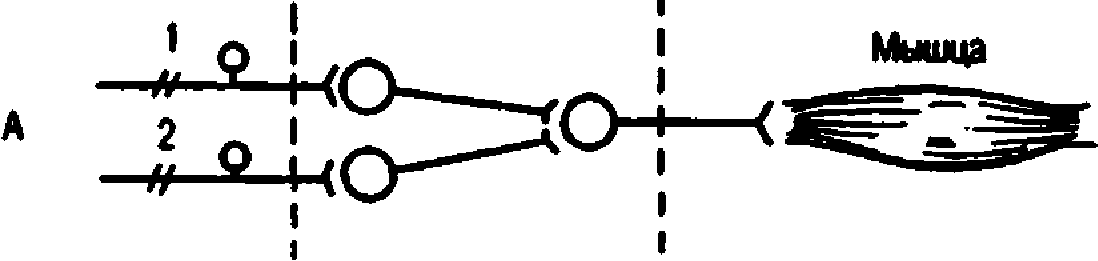

З. Иррадиация (дивергенция) возбуждения в ЦИС объясняется ветвлением аксонов ней�ронов (в среднем нейрон образует до 1000 окончаний) и их способностью устанавли�вать многочисленные связи с другими нейро�нами, наличием вставочных нейронов, аксо�ны которых также ветвятся (рис. 7.3, А). Ир�радиаиию возбуждения можно легко наблю�дать в опыте на спинальной лягушке, когда слабое раздражение вызывает сгибание од�ной конечности, а сильное — энергичные движения всех конечностей и даже туловища. Дивергенция расширяет сферу действия каж�дого нейрона. Один нейрон, посылая им�пульсы в кору большого мозга, может акти�вировать до 5000 нейронов.

103

4. Конвергенция возбуждения (п ри н ии п об�щего конечного пути) — схождение возбуж�дения различного происхождения по не�скольким путям к одному и тому же нейрону или нейронному пулу (принцип воронки шеррингтона). Объясняется наличием мно�гих аксонных коллатералей, вставочных ней�ронов, а также тем, что афферентнык путей в несколько раз больше, чем эфферентных нейронов. На одном нейроне ЦНС может располагаться до 10 000 синапсов, в мотоней�ронах спинного мозга — до 20 000 синапсов. Явление конвергенции возбуждения в ЦНС имеет широкое распространение. Примером может служить конвергенция возбуждений на спинальном мотонейроне. Так, к одному и тому же спинanьному мотонейрону подходят первичные афферентные волокна (рис. 7.3, 6), а также различные нисходящие пути мно�гих вышележаших центров ствола мозга и других отделов ЦНС. Явление конвергенции весьма важно: оно обеспечивает, например, участие одного мотонейрона в нескольких различных реакциях. Мотонейрон, иннерви�руюший мышцы глотки, участвует в рефлек�сах глотания, кашля, сосания, чиканья и ды�хания, образуя общий конечный путь для многочисленных рефлекторных дуг. На рис. 1.3, А показаны два афферентных волокна, каждое из которых отдает коллатерали к 4 нейронам таким образом, что 3 нейрона из обшего их числа, равного 5, образуют связи с обоими афферентными волоквами. На каж�дом из этих 3 нейронов конвергируют два афферснтных волокна.

Поскольку на один мотонейрон может конвергировать множество коллатералей ак�сонов, до 10-20 тыс., генерация ПД в каждый момент зависит от обшей суммы возбуждаю�ших и тормозящих синоптических влияний, ПД возникают лишь в том случае, когда пре�обладают возбуждающие влияния. Конвер�генция может облегчать процесс возникнове�ния возбуждения на общих нейронах в ре�зультате пространственной суммации полно-роговых ВЛСП либо блокировать его вслед�ствие преобладания тормозных влияний.

5. Циркуляция возбуждения по замкнутым нейроннылг цепям, которая может продол�жаться минутами и даже часами (рис. 7.4). Циркуляция возбуждения -- одна из причин явления последействия. Считают, что цирку�ляция возбуждения s замкнутых нейронных цепях - наиболее вероятный механизм фе�номена кратковременной памяти. Циркуля�ция возбуждения может осуществляться в цепи нейронов (Лоренте-де-Но, рис. 7.4, А) и s пределах одного нейрона в результате кон�тактов разветвлений его аксона с собствен�ными дендритами и телом нейрона (И.С.Бе�ритов, рис. 7.4, 5).

б. Распространение возбуждения в цент�ральной нервной системе легко блокируется определенными фармакологическими пре�паратами, что находит широкое применение

л

Рис. 7.4. Циркуляция возбуждения н замкнутых нейронных целях: А - по Лоренто-де-Но; Б --- по И.С. Беритову.

1, 2, 3 - возбуждающие нейтроны.

104

клинической практике. В физиологических условиях ограничения распространения воз�буждения по ЦНС связаны с включением нейрофизиологических механизмов тормо�жения нейронов.

Рассмотренные особенности распростра�нения возбуждения дают возможность по�дойти к пониманию отличительных свойств нервных центров.

7.7. СВОЙСТВА НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ

Рассматриваемые ниже свойства нервных центров связаны с некоторыми особенностя�ми распространения возбуждения в ЦНС, особыми свойствами химических синапсоа и свойствами мембран нервных клеток. Основ-

ыми свойствами нервных центров являются следующие.

А. Инерционность - сравнительно мед�ленное возникновение возбуждения всего комплекса нейронов центра при поступлении

нему импульсов и медленное исчезновение возбуждения нейронов центра после прекра�щения входной импульсации. Инерцион�ность иентроа связана с суммацией возбуж�дения и последействием.

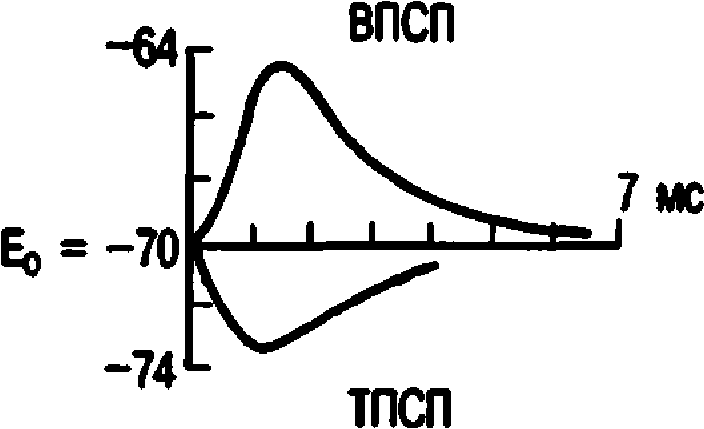

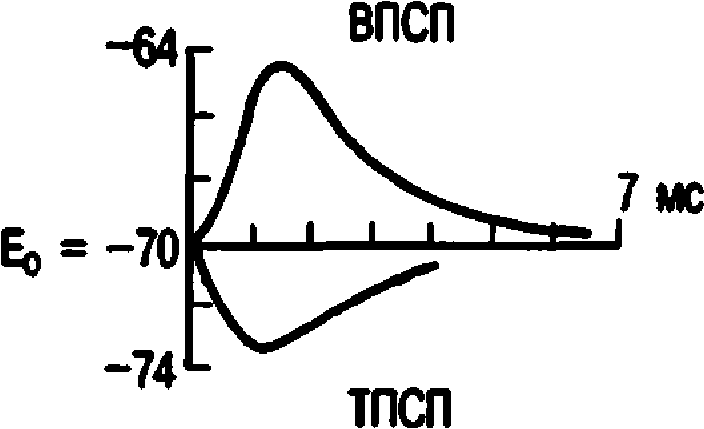

1. Явление суммации возбуждения в ЦНС открыл И.М.Сеченов (1868) в опыте на лягуш�ке: раздражение конечности лягушки слабы�ми редкими импульсами не вызывает реак�ции, а более частые разлражении такими же слабыми импульсами сопровождаются ответ�ной реакцией: лягушка совершает прыжок. Различают временную (последовательную) и пространственную суммаиию (рис. 7.5). Вре�менная суммация: на рис. 7.5 слева показана схема для экспериментального тестирования эффектов, вызываемых в нейроне ритмичес�кой стимуляцией аксона. Запись вверху (А) позволяет видеть, что, если возбуждающие полтсинаптические потенциалы (ВПСП) бы�стро следуют друг за другом, они суммируют�ся благодаря своему относительно медленно�му временному ходу (несколько миллисе�кунд), достигая в конце концов порогового уровня. Временная суммация обусловлена тем, что ВПСП от предыдущего импульса еше продолжается, когда приходит следующий импульс. Поэтому данный вид суммации на�зывают также последовательной суммацией. Она играет важную физиологическую роль, потому что многие нейронные процессы имеют ритмический характер и, таким обра�зом, могут суммироваться, давая начало над.�пороговому возбуждению в нейронных объ�единениях нервных центров. Пространствен-

![]()

5мс

Н

6

Рис. 7.5. Суммация возбуждений в нейроне: А -�временная; б - пространственная.

ная суммация (рис. 7.5, Б): раздельная стиму�ляция каждого из двух аксонов вызывает под�пороговый ВПСП, тогда как при одновремен�ной стимуляции обоих аксонов возникает ПД - процесс, который не может быть обес�печен одиночным ВПСП. Пространственная суммация связана с такой особенностью рас�пространения возбуждения, как конвергенция.

2. Последействие - это продолжение воз�буждения нервного iнентра после прекраще�ния поступления к нему импульсов по аффе�рентным нервным путям. Последействие яв�ляется результатом ряда причин.

Длительное существование ВПСП, если ВПСП является полисинаптическим и вы�сокоамплитудным. В этом случае при одном ВПСП возникает несколько ЛД.

Многократные появления следовой депо�ляризации, что свойственно нейронам ЦНС. Если следовая деполяризация до�сти гает ЕК

., то возникает ЛД.

Циркуляция возбуждения Но замкнутым нейронным цепям (см. рис. 7.4). Первые две причины действуют недолго: десятки - сотни миллисекунд, третья причина (цир�куляция возбуждения) может продолжать�ся минуты и даже часы. Таким образом, особенность распространения возбужде�ния (его ииркуляиия) обеспечивает другое явление в ЦНС - последействие. После�действие играет важнейшую роль в про�цессах обучения, в том числе кратковре�менной памяти.

6 2

З

105

Б. Фоновая активность нервных центров (тонус) объясняется: 1) спонтанной актив�ностью нейронов ЦНС; 2) гуморальными влияниями биологически активных вешеств (метаболиты, гормоны, медиаторы и др.), циркулирующих в крови и влияющих на воз�будимость нейронов; 3) афферентной им-пульсацией от различных рефлексогенных зон; 4) суммацией миниатюрных потенциа�лов, возникаюших в результате спонтанного выделения квантов медиатора из аксонов, образующих синапсы на нейронах; 5) цирку�ляцией возбуждения в ЦНС. Значение фоно�вой активности нервных центров заключает�ся в обеспечении некоторого исходного уров�ня деятельного состояния центра и эффекто�ров. Этот уровень может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от колебаний суммарной активности нейронов нервного

центра-регулятора.

В. Трансформация ритма возбуждения —

изменение числа импульсов, возникаюших в нейронах центра на выходе относительно числа импульсов, постуг1ающих на вход дан�ного центра. Трансформация ритма возбуж�дения возможна в сторону как увеличения, так и уменьшения. Увеличению числа им�пульсоа, возникаюших в центре в ответ на афферентную им пул ьсаци ю, способствуют иррадиаиия процесса возбуждения (см. раз�дел 7.6) и последействие. Уменьшение чис�ла импульсов в нервном центре объясняется снижением его возбудимости за счет про�цессов пре- и постсинаптического тормо�жении, а также избыточным потоком аф�ферентных импульсов. При большом iпото�ке афферентных влияний, когда уже все Нейроны центра или нейронного пула воз�буждены, дальнейшее увеличение афферент�ных входов не увеличивает число возбуж�денных нейронов и нервных импульсов на выходе.

Г. Большая чувствительность ЦНС к из�менениям внутренней среды, например к из�менению содержания глюкозы в крови, га�зового состава крови, температуры, к вводи�мым с лечебной целью различным фармако�логическим препаратам. В первую очередь реагируют синапсы нейронов. Особенно чувствительны нейроны ЦНС к недостатку глюкозы и кислорода. При снижении содер�жания глюкозы в 2 раза ниже нормы могут возникнуть судороги. Тяжелые последствия дiя ЦНС вызывает недостаток кислорода в крови. Прекращение кровотока всего лишь на 10 с приводит к очевидным нарушениям функций мозга, человек теряет сознание. Прекращение кровотока на 8-12 мин вызы-

![]()

1 !ольиIебенере реы

1 Малоберфеый

ре

1 J

((((("', ((((((((((((

Рис. 7.б. Опыт Н. Е. Введенского, иллюстрирую�щий локализацию утомления в нервном центре.

А: 1 - раздражение большсбериового нерва, 2 - равдра�жсние малоберцоиого нерва.

G: l-2 - отметки раздражения. 3 - кривая сокращений полусухожильной .wwuw лягушки.

вает необратимые нарушения деятельности мозга: погибают многие нейроны, в первую очередь корковые, что ведет к тяжелым пос�ледствиям.

Д. Утомляемость нервных центров проде�монстрировал Н.Е.Введенский в опыте на препарате лягушки при многократном реф�лекторном вызове сокращения икроножной мышцы с помощью раздражения n. tibialis и n. регопеив. В этом случае ритмическое раз�дражение одного нерва вызывает ритмичес�кое сокращение мышцы, приводящее к ос�лаблению силы ее сокращения вплоть до полного отсутствия сокращения. Переключе�ние раздражеiiия на другой нерв сразу же вы�зывает сокращение той же мышцы, что сви�аетельствует о локализации утомления не а мышце, а а центральной части рефлекторной дуги (рис. 7.6), при этом развивается сииагг�тссческая депрессия — ослабление реакции центра на раздражения (афферентные им�пульсы), выражающееся в снижении постси�наптических потенциалов во время длитель�ного раздражения или после него. Она объяс�няется расходованием медиатора, снижением чувствительности постсинаптической мем�браны к медиатору вследствие накопления метаболитов, закисления среды при длитель�ном проведении возбуждения по одним и тем же нейроiiным цепям.

Е. Пластичность нервных центров — спо-

собность нервных элементов к перестройке функциональных свойств. Основные прояв�ления этого свойства следующие.

1. Сикаптичеекое облегчение — улучшение проведения в синапсах после короткого раз�дражения афферентных путей. Кратковре�менная активация увеличивает амплитуду постсинаптических потенциалов. Степень

выраженности облегчения возрастает с уве�личением частоты импульсов; оно макси�мально, когда импульсы поступают с интер�валом в несколько миллисекунд.

Длительность синаптического облегчения зависит от свойств синапса и характера раз�дражения: после одиночных стимулов оно выражено слабо, после раздражающей серии облегчение в ЦНС может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. По-видимому, главной причиной возникнове�ния синаптического облегчения является накопление Са2+ в пресинаптических окон�чаниях, поскольку Са24, который входит s нервное окончание во время ПД, накапли�вается там, так как ионная помпа не успева�ет выводить его из нервного окончания. Со�ответственно увеличивается высвобождение медиатора при возникновении каждого им�пульса а нервном окончании, возрастает ВЛСП. Кроме того, при частом использова�нии синапсов ускоряются синтез рецепто�ров, медиатора и мобилизация пузырьков медиатора; напротив, при редком использо�вании синапсов синтез медиаторов умень�шается — важнейшее свойство ЦНС. Поэто�му фоновая активность нейронов способст�вует возникновению возбуждения а нервных

центрах.

Значение синаптического облегчения, по-видимому, заключается а том, что оно созда�ет предпосылки улучшения процессов пере�работки информации на нейронах нервных центров, что крайне важно, например, для обучения в ходе выработки двигательных на�выков, условных рефлексов. Повторное воз�никновение явлений облегчения в нервном центре может вызвать переход центра из обычного состояния в доминантное.

|

Скачать 458.29 Kb.

Скачать 458.29 Kb.