Ности. Связывание ангиотензина с рецепторами вызывает увеличение прогiииаемости

Скачать 458.29 Kb. Скачать 458.29 Kb.

|

|

Синаптииеекая депрессия развивается, если раздражение продолжается (см. выше: 7.7, Д). Доминанта — стойкий господствующий очаг возбуждения в ЦНС, подчиняющий себе функции других нервных центров. Явление доминанты открыл А.А.Ухтомский (1923) в опытах с раздражением двигательных зон большого мозга, вызывающим сгибание ко нечности животного. Как выяснилось, если раздражать корковую двигательную зону на фоне сильного повышения возбудимости другого нервного центра, обычного сгибания конечности не происходит. Вместо сгибания конечности раздражение двигательной зоны вызывает реакцию тех эффекторов, деятель ность которых контролируется господству ющим, те. доминирующим в данный момент в ЦНС нервным центром. Х06 В эксперименте доминанту можно полу чить многократной посылкой афферентных импульсов к определенному центру, гумо рanьны ми на него влияниями. Роль гормонов в образовании доминантного очага возбужде ния демонстрирует опыт на лягушке: весной у самца раздражение любого участка кожи вызывает не защитный рефлекс, а усиление обнимательного рефлекса. В условиях нату рального поведения доминантное состояние нервных центров может быть вызвано мета болическими причинами, например жажда, возникающая при повышении осмолярности крови. Доминантный очаг возбуждения облада ет рядом особых свойств, главными из ко торых являются следующие: инерцион ность, стойкость, повышенная возбуди мость, способность ипритягивать' к себе иррадиирующие по ЦНС возбуждения, спо собность оказывать угнетающее влияние на центры-конкуренты и другие нервные цен- тры. Значение доминантного очага возбужде ния в ЦНС заключается в том, что на его базе формируется конкретная приспособи тельная деятельность, ориентированная на достижение полезных результатов, необходи мых для устранения причин, поддерживаю щих тот или иной нервный центра доми нантном состоянии. Например, на базе до минантного состояния центра голода реали зуется пищедобывательное поведение, на базе доминантного состояния центра жажды запускается поведение, направленное на поиск воды. Успешное завершение данных поведенческих актов в конечном итоге устра няет физиологические причины доминантно го состояния центров голода и жажды.

107 7.8. ТОРМОЖЕНИЕ S ЦНС Торможение — активный нервный процесс, результатом которого является прекращение или ослабление возбуждения. Торможение всегда возникает как следствие возбуждения. Торможение в ЦНС открыл И. М.Сеченов (1863). В опыте на таламической лягушке он определял латентное время сгибательного рефлекса при погружении задней конечности

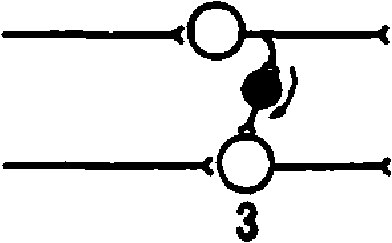

Тонкий анализ тормозных явлений в ЦНС позволил выделить две разновидности тормо жения: 1) постсинаптическое торможение и 2) пресинаптическое торможение. 7.8.1. ПОСТСИНАПТИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ А. Этот вид торможения открыл Д.Экклс (1952) при регистрации потенциалов мото нейронов спинного мозга у кошки во время раздражения мышечных афферентов группы Еа. При этом оказалось, что а мотонейронах мышцы-антагониста регистрируются не де поляризация и возбуждение, а гиперполяриза ционный постсинаптический потенциал, уменьшающий возбудимость мотонейрона, угнетающий его способность реагировать на возбуждающие влияния. По этой причине вызванный гиперполяризационный потенци ал был назван тормозным постсинаптическим потенцисином, ТПСП (рис. 7.7). У кошки ТПСП регистрируется на 0,5 мс позже, чем ВПСП, что объясняется наличи ем на пути проведения возбуждения, запус кающего ТПСП, одного дополнительного си- Рис. 7.7. Возбуждающий (ВПСП) и тормозяший (ТПСП) постсинаптические потенциалы. напса. Амплитуда ТПСП --- 1-5 мВ. Он спо собен суммироваться; более мощный аффе рентный залп вызывает возрастание амплиту ды ТПСП. Б. Механизм постсинаптического торможе-

Как известно, вышедший из клетки К* транс портируется обратно в клетку Na/К-помпой, что

|