Клин фарма. Нозокомиалка. Общие симптомы

Скачать 290.54 Kb. Скачать 290.54 Kb.

|

|

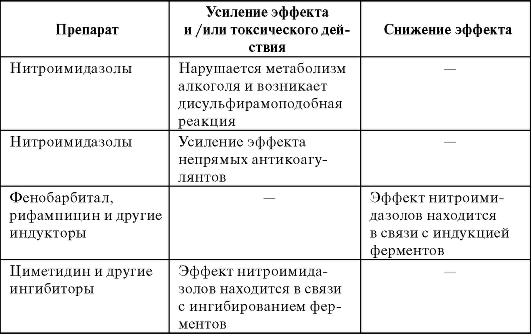

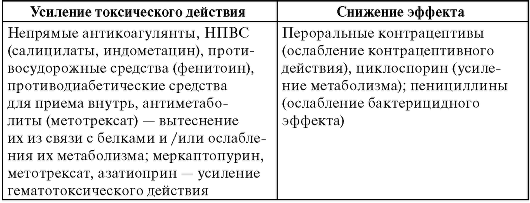

Микробиологические особенности хинолонов IV поколения • По антипневмококковой активности и действию на атипичных возбудителей хинолоны превосходят предшествующие поколения. • Обладают высокой активностью против неспорообразующих анаэробов (В. fragilis и др.). Показания к применению • Инфекции нижних дыхательных путей (обострение хронического бронхита, нозокомиальная пневмония). • Инфекции желчевыводящих путей. • Инфекции мочевыводящих путей. • Простатит. • Интраабдоминальные и тазовые инфекции (в сочетании с антианаэробными препаратами). • Кишечные инфекции (шигеллез, сальмонеллез). • Тяжелые инфекции кожи, мягких тканей, костей, суставов. • Гонорея. • Туберкулез (ципрофлоксацин, офлоксацин и ломефлоксацин - как препараты II ряда). Нежелательные лекарственные реакции Для хинолонов в большей степени характерны: - диспепсические расстройства; - цитопении; - гемолитическая анемия; - возбуждение ЦНС (понижение судорожного порога); - гепатотоксичность. Для фторхинолонов характерны: - торможение развития хрящевой ткани (противопоказаны беременным и кормящим); у детей можно применять только по особым показаниям; - удлинение интервала QT на ЭКГ, что может провоцировать развитие желудочковых аритмий; - фотодерматиты; - влияние на ЦНС - в некоторых случаях вызывают судороги, психозы, галлюцинации; - редко возможно развитие тендинитов (воспаление сухожилий). Противопоказания Для всех хинолонов: - аллергические реакции на препараты группы хинолонов; - дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; - беременность. Дополнительно для хинолонов I поколения: - тяжелые нарушения функций печени и почек; - тяжелый церебральный атеросклероз. Дополнительно для хинолонов II-IV поколения: - детский возраст; - кормление грудью. Применение фторхинолонов не рекомендовано в период формирования костно-суставной системы. Однако не исключается возможность их назначения по жизненным показаниям. У пожилых пациентов увеличивается риск разрывов сухожилий, особенно при одновременном приеме глюкокортикоидов. Взаимодействие с другими препаратами Хинолоны I поколения не следует сочетать с нитрофуранами (снижается эффект). Всасывание фторхинолонов ухудшается при одновременном приеме антацидов, препаратов, содержащих кальций или алюминий, железо, сукральфат. Фторхинолоны (особенно ципрофлоксацин, норфлоксацин и пеф-локсацин) могут ингибировать метаболизм теофиллина в печени и повышать его концентрацию в крови. При сочетании с НПВС возрастает риск нейротоксичности, вплоть до развития судорог. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ НИТРОИМИДАЗОЛОВ Группа нитроимидазолов представлена синтетическими препаратами (метронидазол, тинидазол, орнидазол) с высокой активностью в отношении анаэробных бактерий и простейших. Механизм действия Нитроимидазолы избирательно воздействуют на микроорганизмы, ферментные системы которых способны восстанавливать нитро-группу. Активные восстановленные формы препаратов нарушают репликацию ДНК и синтез белка в микробной клетке, ингибируют тканевое дыхание. Фармакокинетика Хорошо всасываются при приеме внутрь. Биодоступность (более 80%) не зависит от приема пищи. Нитроимидазолы подвергаются биотрансформации в печени с образованием активных и неактивных метаболитов. Хорошо распределяются, проходят через гематоэнце-фалический (создавая высокие концентрации в ликворе и в ткани мозга) и плацентарный барьер, проникают в грудное молоко, выделяются со слюной и желудочным соком. Выводятся из организма почками - 60-80% от принятой дозы, примерно 20% в неизмененном виде; со стулом - до 15%. При повторных введениях возможна кумуляция. Период полувыведения составляет от 6 до 14 ч, в зависимости от препарата, при почечной недостаточности не изменяется. У новорожденных может возрастать до суток. Спектр активности Большинство анаэробов - бактероиды (включая В. fragilis), кло-стридии (включая С. difficile), Fusobacterium spp., Eubacterium spp., Peptostreptococcus spp., P. niger, G. vaginalis чувствительны к препаратам этой группы. Устойчив только P. acnes. К нитроимидазолам чувствительны простейшие (T. vaginalis, E. histolytica, G. lamblia, L. intestinalis, B. coli, Leishmania spp), а также H. pylori. Показания к применению • Анаэробные или смешанные аэробно-анаэробные инфекции различной локализации: - кожи, мягких тканей, костей, суставов; - верхних и нижних дыхательных путей (синусит, аспирацион-ная пневмония, эмпиема, абсцесс легкого); - ЦНС (менингит, абсцесс мозга); - интраабдоминальные, включая инфекции органов малого таза; - псевдомембранозный колит; • Протозойные инфекции: трихомониаз, лямблиоз, балантидиаз, амебная дизентерия и внекишечный амебиаз (амебный гепатит, абсцесс печени, абсцесс мозга). • Эрадикация Н. pylori. • Периоперационная профилактика при интраабдоминальных и гинекологических вмешательствах. Нежелательные лекарственные реакции К основным нежелательным лекарственным реакциям нитроими-дазолов относят: - диспепсический синдром; - нейротоксичность; - гематотоксичность (нейтропения); - гепатотоксичность (особенно при исходной патологии печени). Противопоказания • Повышенная чувствительность к нитроимидазолам. • Органические заболевания ЦНС с выраженными клиническими проявлениями. • Первый триместр беременности. Применение нитроимидазолов в период грудного вскармливания не рекомендовано - концентрации метронидазола и его метаболитов в плазме крови ребенка составляют 10-20% от концентраций в крови матери. Взаимодействие с другими препаратами Приведены в табл. 29-8. Таблица 29-8. Лекарственные взаимодействия нитроимидазолов  КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ КО-ТРИМОКСАЗОЛА Ко-тримоксазол принадлежит к группе антифолатов, - препаратов, нарушающих метаболизм фолиевой кислоты, которая синтезируется микроорганизмами и необходима для образования нуклеиновых кислот и белков. Представляет собой сочетание пяти частей сульфаметоксазола (сульфаниламид средней продолжительности действия) и одной части триметоприма. Обладает бактерицидным действием. Механизм действия Механизм действия сульфаниламидного компонента обусловлен сходностью его структуры с парааминобензойной кислотой, одной из составных частей фолиевой кислоты, необходимой для синтеза нуклеиновых кислот. Триметоприм, являясь структурным аналогом птеридиновой части фолиевой кислоты, нарушает следующий этап синтеза нуклеиновых кислот. Таким образом, проявляется синергизм между двумя компонентами ко-тримоксазола. Фармакокинетика Ко-тримоксазол хорошо всасывается при приеме внутрь. Биодоступность составляет 90-100%. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 2-4 ч. Частично расщепляется в печени. Проникает через многие тканевые барьеры. Связь компонентов (триметоприм и сульфаметоксазол) с белками плазмы крови составляет 45 и 66% соответственно. Препарат экскретиру-ется с мочой, преимущественно в неизмененном виде. Периоды полувыведения обоих компонентов составляют 10-12 ч. Кумуляция ко-тримоксазола возможна при почечной недостаточности. Спектр активности Ко-тримоксазол активен в отношении грамположительных и гра-мотрицательных аэробных кокков: стафилококков (включая некоторые метициллинорезистентные стафилококки), пневмококков, менингококков, моракселлы, энтеробактерий (Е. coli, протеи, шигеллы, сальмонеллы); Н. influenzae (включая некоторые ампициллиноустойчивые штаммы), пневмоцист, токсоплазм и ряда других микроорганизмов. К ко-тримоксазолу устойчивы энтерококки, синегнойная палочка, микобактерии туберкулеза, бледные спирохеты и анаэробы. Показания к применению • Кишечные инфекции: шигеллез, сальмонеллез, диарея путешественников. Однако большинство шигелл и сальмонелл резистентны к ко-тримоксазолу. • Инфекции мочевыводящих путей: острый цистит, хронический рецидивирующий цистит, пиелонефрит. • Стафиллококковые инфекции. • Пневмоцистная пневмония у больных СПИДом (лечение и профилактика). • Нокардиоз. • Токсоплазмоз. • Бруцеллез. Нежелательные лекарственные реакции Обусловлены компонентами препарата. Наиболее тяжелые реакции развиваются на сульфаниламидный компонент. Триметоприм переносится значительно лучше. Аллергические реакции проявляются в виде синдрома Лайелла и Стивенса - Джонсона, для которых характерно появление пузырей на коже и слизистых оболочках, выраженная интоксикация. Могут отмечаться диспепсические явления (тошнота, рвота) и диарея. Реже возникают гепатотоксические и гематотоксические реакции (гемолитическая анемия, тромбо-цитопения). Чаще всего - у 45-65% пациентов появляются сыпь и лейкопения. Противопоказания • Аллергия на сульфаниламидные препараты, фуросемид, тиазид-ные диуретики, ингибиторы карбоангидразы, препараты сульфо-нилмочевины. • Возраст до 2 мес. • Беременность (особенно в I и III триместре). Конкуренция сульфаметоксазола с билирубином за связывание с белками плазмы и высокие концентрации свободного сульфаметокса-зола повышают риск развития ядерной желтухи у новорожденных. Проникая в грудное молоко, сульфаметоксазол может вызвать ядерную желтуху у детей, находящихся на грудном вскармливании, а также гемолитическую анемию у детей с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Триметоприм нарушает метаболизм фолиевой кислоты. Допустимо применение ко-тримоксазола у детей с 4-6 нед, родившихся у ВИЧ-инфицированных матерей. • Тяжелая почечная недостаточность. Ко-тримоксазол не следует применять при клиренсе креатинина <15 мл/мин. • Тяжелые нарушения функций печени. • Мегалобластическая анемия, связанная с дефицитом фолиевой кислоты. Взаимодействие с другими препаратами Приведены в таблице 29-9. Таблица 29-9. Лекарственные взаимодействия ко-тримоксазола  КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ Множество препаратов, отличающихся по происхождению, химической структуре и механизму действия, обладают активностью в отношении М. tuberculosis. В основе современной классификации противотуберкулезных препаратов (ПТП) лежит эффективность и переносимость. ПТП разделяют на: - препараты первого ряда (изониазид, рифампицин, пиразина-мид, стрептомицин, этамбутол); - препараты второго ряда (этионамид, капреомицин, канами-цин, амикацин, рифабутин, ципрофлоксацин, офлоксацин, респираторные фторхинолоны - моксифлоксацин). Классификация Международного союза борьбы с туберкулезом основана на распределении препаратов по эффективности: - препараты высокой эффективности - изониазид, рифампи-цин; - препараты средней эффективности - стрептомицин, канами-цин, виомицин, этионамид, пиразинамид; - препараты низкой эффективности - аминосалициловая кислота (ПАСК*). Лечение туберкулеза - длительный процесс, продолжающийся не менее 6 мес и требующий назначения нескольких препаратов. Основными принципами лечения туберкулеза считают: - длительную поддерживающую терапию; - назначение, как минимум, двух ПТП высокой эффективности; - обеспечение регулярного приема препаратов. Пренебрежение этими принципами приводит к развитию полирезистентных форм туберкулеза. Для лечения впервые выявленного туберкулеза применяют изони-азид и рифампицин, а сочетание с ними еще трех препаратов - пира-зинамида, стрептомицина и этамбутола - позволяет добиться излечения большинства пациентов. Созданы комбинированные ПТП, представляющие собой различные сочетания препаратов I ряда. Препараты II ряда, или резервные, применяют для лечения полирезистентного туберкулеза. Форма туберкулеза, тяжесть его течения, характер предыдущего лечения, чувствительность М. tuberculosis и переносимость ПТП пациентами определяют выбор препаратов и длительность их применения. Препараты гидразида изоникотиновой кислоты В качестве ПТП применяют следующие производные гидразида изоникотиновой кислоты (ГИНК): изониазид, фтивазид, метазид, опиниазид. Изониазид Основной препарат для лечения активного туберкулеза любой локализации и его химиопрофилактики. Механизм действия: угнетает синтез миколевой кислоты в клеточной стенке М. tuberculosis. Бактерицидное действие проявляется на размножающихся, а бактериостатическое - на покоящихся мико-бактериях. Резистентность при монотерапии изониазидом развивается в 70%. Фармакокинетика. Изониазид хорошо всасывается из ЖКТ, пиковые концентрации в крови достигаются через 1-3 ч после приема внутрь. Хорошо проникает в клетки и во все физиологические жидкости, в том числе плевральную, спинномозговую, асцитическую. Биотрансформируется в печени, скорость инактивации детерминирована системой цитохрома Р-450. Различают «быстрые инактива-торы», имеющие период полувыведения менее 65 мин и «медленные инактиваторы» с периодом полувыведения более 170 мин. Экскреция осуществляется почками. Спектр активности: самый эффективный из препаратов ряда ГИНК при любой форме и локализации активного туберкулеза, как у взрослых, так и у детей. Значительно ниже активность в отношении некоторых атипичных микобактерий (М. kansasii). НЛР. Печень: гепатотоксичность, вплоть до изониазидассоции-рованного гепатита. Факторы риска: «медленные инактиваторы», прием алкоголя во время лечения, снижение функции печени. Меры профилактики: контроль активности трансаминаз (два раза в первый месяц, а затем ежемесячно). Нервная система: периферические полинейропатии, неврит или атрофия зрительного нерва, мышечные подергивания и генерализованные судороги, нарушения чувствительности, энцефалопатия, интоксикационный психоз. Меры профилактики: обязательный прием пиридоксина в суточной дозе 60-100 мг. Эндокринная система: гинекомастия у мужчин, дисменорея у женщин, «кушингоид», гипергликемия. Аллергические реакции: сыпь, лихорадка. ЖКТ: дискомфорт в животе. Сердечно-сосудистая система: АГ, усиление ишемии миокарда у пожилых пациентов. Местные реакции: флебиты при внутривенном введении. Во время беременности изониазид проникает через плаценту и может вызвать задержку психомоторного развития ребенка, возникновение миеломенингоцеле и гипоспадии, геморрагий (при гиповитаминозе К). Концентрация в материнском молоке соответствует плазменной, и у ребенка возможно развитие гепатита и периферических невритов. Период полувыведения изониазида у новорожденных увеличен. Нарушение функций почек повышает риск токсичности (клиренс креатинина меньше 10 мл/мин). Меры помощи при острой передозировке (тошнота, рвота, нарушение зрения и слуха, невнятная речь, угнетение дыхания, ступор, кома, судороги) включают в себя промывание желудка, проведение ИВЛ, внутривенное назначение барбитуратов короткого действия, пири-доксина, осмотических диуретиков; натрия бикарбоната при развитии метаболического ацидоза. Противопоказания: индивидуальная непереносимость, эпилепсия, тяжелые психозы, склонность к судорожным припадкам, полиомиелит в анамнезе, токсические гепатиты в анамнезе при приеме препаратов ГИНК, острая печеночная и почечная недостаточность, выраженный атеросклероз. Взаимодействие с другими ЛС. Следует соблюдать максимально возможные интервалы между введениями изониазида и стрептомицина. Это обусловлено тем, что при одновременном их введении выделение с мочой замедляется. Рифампицин увеличивает риск гепатотоксичности. Рифампицины Рифампицин (ПТП I ряда) и рифабутин (ПТП II ряда) обладают широким спектром антимикробной активности. Рифампицин Полусинтетическое производное природного рифамицина SV. Его эффективно применяют не только как противотуберкулезный препарат, но и при атипичных микобактериозах, тяжелых формах некоторых других инфекций, когда лечение другими антибиотиками неэффективно. Механизм действия: специфический ингибитор синтеза РНК. Фармакокинетика. Хорошо всасывается при приеме внутрь. Пик концентрации в крови отмечается через 2 ч. Пища снижает биодоступность. Фармакокинетические показатели более стабильны при одномоментном приеме всей суточной дозы и курсе лечения более 10-14 сут. Создает эффективные концентрации в мокроте, слюне, назальном секрете, легких, плевральном и перитонеальном экссудатах, в почках, печени. Хорошо проникает внутрь клеток. Плохо проникает через гематоэнцефалический барьер, но при туберкулезном менингите обнаруживается в ликворе в эффективных концентрациях. Проникает через плаценту и в грудное молоко. Подвергается биотрансформации с образованием активного метаболита. Выводится из организма с желчью и мочой; с увеличением дозы доля почечной экскреции возрастает. Период полувыведения - 1-4 ч. Спектр активности широкий. Бактерицидное действие наиболее выражено против микобактерий туберкулеза, атипичных микобак-терий различных типов, грамположительных кокков (метициллин-резистентных стафилококков, а также множественнорезистентных пневмококков), грамотрицательных кокков - N. meningitidis и N. gonorrhoeae (в том числе β-лактамазообразующие). Однако последние в процессе лечения быстро приобретают резистентность. Рифампицин активен в отношении H. influenzae (в том числе резистентных к ампициллину и хлорамфениколу), H. ducreyi, B. pertussis, B. anthracis, L. monocytogenes, F. tularensis, легионелл, риккетсий. Из представителей семейства Enterobacteriaceae умеренно чувствительны только некоторые штаммы E. coli и P. mirabilis. Среди анаэробов чувствительны клостридии (включая C. difficile) и бактероиды (включая некоторые штаммы B. fragilis). |