Клин фарма. Нозокомиалка. Общие симптомы

Скачать 290.54 Kb. Скачать 290.54 Kb.

|

|

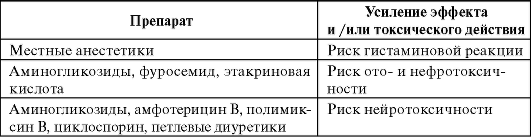

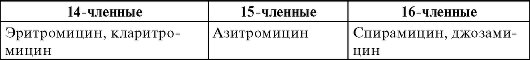

Правила дозирования аминогликозидов Для взрослых пациентов существует два режима парентерального назначения аминогликозидов: традиционный, когда их вводят 2-3 раза в сутки, и однократное введение всей суточной дозы. Однократное введение всей суточной дозы аминогликозида позволяет оптимизировать лечение препаратами этой группы. По данным многочисленных клинических исследований, эффективность лечения при однократном режиме назначения аминогликозидов соответствует таковой при традиционном, а нефротоксичность выражена в меньшей степени. К тому же при однократном введении суточной дозы снижаются экономические затраты. Однако такой режим назначения аминогликозидов нельзя использовать при лечении бактериального эндокардита. На выбор дозы аминогликозидов оказывают влияние такие факторы, как масса тела пациента, локализация и тяжесть инфекции, состояние почек. При парентеральном введении дозы всех аминогликозидов необходимо рассчитывать на килограмм долженствующей массы тела. Учитывая, что аминогликозиды плохо распределяются в жировой ткани, пациентам с массой тела, превышающей идеальную более чем на 25%, необходимо скорректировать дозу. При этом рассчитанную на фактическую массу тела суточную дозу следует эмпирически снизить на 25%. В то же время у истощенных пациентов дозу увеличивают на 25%. При менингите, сепсисе, пневмонии и других тяжелых инфекциях назначают максимальные дозы аминогликозидов, при инфекциях мочевыводящих путей - минимальные или средние дозы. Максимальные дозы не следует назначать пожилым пациентам. У больных почечной недостаточностью дозы аминогликозидов должны быть снижены. Это достигают либо снижением разовой дозы, либо увеличением интервалов между введениями. Поскольку фармакокинетика аминогликозидов нестабильна и зависит от целого ряда факторов, для достижения максимального клинического эффекта при одновременном снижении риска развития нежелательных реакций проводят терапевтический лекарственный мониторинг. Спектр активности Для аминогликозидов II и III поколения характерна дозозависи-мая бактерицидная активность против следующих возбудителей. • Аэробные грамотрицательные микроорганизмы: - представители семейства Enterobacteriaceae (E. coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp); - неферментирующие грамотрицательные палочки (P. aeruginosa, Acinetobacter spp). • Стафилококки, кроме метициллинорезистентных штаммов. • Возбудители микобактериальных инфекций. Стрептомицин действует на M. tuberculosis, в то время как амикацин более активен против M. avium и других атипичных микобактерий. • Стрептомицин и гентамицин действуют на некоторые штаммы энтерококков и стрептококков (обычно в сочетании с ингибиторами клеточной стенки). • Стрептомицин активен против возбудителей особо опасных инфекций: чумы, туляремии, а также бруцеллеза. Аминогликозиды не активны в отношении S. pneumoniae, S. malto-philia, B. cepacia, облигатных анаэробов (Bacteroides spp., Clostridium spp.). Более того, резистентность S. pneumoniae, S. maltophilia и B. cepacia к аминогликозидам можно использовать при идентификации этих микроорганизмов. Несмотря на то, что аминогликозиды in vitro активны против гемо-фил, шигелл сальмонелл, легионелл, клиническая эффективность при лечении инфекций, вызванных этими возбудителями, не была установлена. Показания к применению Основное клиническое значение аминогликозиды имеют при лечении нозокомиальных инфекций, вызванных аэробными грамотри-цательными возбудителями, а также при лечении бактериального эндокардита. Показаниями к назначению аминогликозидов считают следующие состояния. • Нозокомиальные пневмонии. • Сепсис. • Перитонит. • Бактериальный эндокардит. • Тяжелый пиелонефрит до идентификации возбудителя. • Менингит, вызванный устойчивыми к β-лактамным антибиотикам грамотрицательными бактериями. • Микобактериальные инфекции (туберкулез). • Чума, туляремия (стрептомицин). • Ожоги, язвы, дерматозы (местно). Неомицин как наиболее токсичный среди аминогликозидов применяют только внутрь и местно. Аминогликозиды нельзя назначать при лечении внебольничных пневмоний как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. Это связано с отсутствием активности этой группы антибиотиков против основного возбудителя - пневмококка. Применение аминогликозидов при лечении шигеллезов и сальмо-неллезов (как внутрь, так и парентерально) неэффективно, что обусловлено отсутствием действия против возбудителей, локализованных внутриклеточно. Аминогликозиды не рекомендуют применять для лечения стафилококковых инфекций, поскольку существуют другие более эффективные, но менее токсичные антистафилококковые препараты. Аминогликозиды не подходят для лечения неосложненных инфекций мочевыводящих путей, за исключением случаев, когда возбудитель устойчив к другим, менее токсичным антибиотикам. Нежелательные лекарственные реакции К основным потенциальным НЛР аминогликозидов относят: - нефротоксичность; - ототоксичность и вестибулотоксичность; - блокаду нервно-мышечного проведения. Учет факторов риска, однократное введение всей суточной дозы и короткие курсы лечения могут уменьшить степень проявления нежелательных реакций. Нефротоксический эффект может проявляться жаждой, значительным увеличением или уменьшением частоты мочеиспускания или количества мочи, снижением клубочковой фильтрации и увеличением концентрации креатинина в сыворотке крови. Факторами риска нефротоксичности считают исходное нарушение функций почек, пожилой возраст, высокие дозы или длительные курсы лечения, одновременное применение других нефротоксичных препаратов (амфотерицина В, полимиксина В, ванкомицина, петлевых диуретиков, циклоспорина). Ототоксичность проявляется снижением слуха, шумом, звоном или ощущением «заложенности» в ушах. Факторами риска считают пожилой возраст, исходные нарушения слуха, высокие дозы или длительные курсы лечения, одновременное назначение других ототок-сичных препаратов. Вестибулотоксичность проявляется нарушением координации движений, головокружением. Чаще развивается у пациентов пожилого возраста, при исходных вестибулярных расстройствах, назначении высоких доз, длительных курсах лечения. Нервно-мышечная блокада проявляется угнетением дыхания вплоть до полного паралича дыхательных мышц. Факторы риска: исходные неврологические заболевания (паркинсонизм, миастения), ботулизм, одновременное или предшествующее применение миорелаксантов, нарушение функций почек. Первая помощь: вну- тривенное введение кальция хлорида или антихолинэстеразных препаратов. Взаимодействие с другими препаратами Аминогликозиды нельзя смешивать в одном шприце или одной инфузионной системе с β-лактамными антибиотиками и гепарином натрия, что обусловлено физико-химической несовместимостью этих препаратов. Индометацин, фенилбутазон и другие НПВС, нарушающие почечный кровоток, могут замедлять скорость экскреции аминогликози-дов. Аминогликозиды обладают синергичным действием с β-лактам-ными антибиотиками. Усиление токсических эффектов отмечается при одновременном назначении двух аминогликозидов или при их сочетании с другими нефро- и ототоксичными препаратами: полимиксином В, амфотерицином В, этакриновой кислотой, фуросемидом, ванкомицином. Усиление нервно-мышечной блокады при одновременном применении средств для ингаляционного наркоза, опиоидных анальгетиков, магния сульфата и переливании большого объема препаратов крови с цитратными консервантами. Контроль безопасности применения аминогликозидов Аминогликозиды относят к препаратам, требующим проведения терапевтического лекарственного мониторинга, что обусловлено их высокой потенциальной токсичностью. НЛР обычно развиваются в том случае, когда минимальная сывороточная концентрация препарата в плазме длительно превышает порог токсического действия. Нефротоксичность оценивают по клиническим и лабораторным признакам снижения функций почек. • Уменьшение или увеличение количества мочи (проводят контроль суточного диуреза) или учащение мочеиспускания. • Оценка концентрации креатинина и мочевины в плазме (по биохимическому анализу крови). • Оценка скорости клубочковой фильтрации. Ототоксичность и вестибулотоксичность оценивают по характерным жалобам на снижение слуха, шум, звон или ощущение «заложенности» в ушах, головокружение, а также при проведении аудиометрии. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ГЛИКОПЕПТИДОВ Группа гликопептидов включает в себя два природных антибиотика - ванкомицин и тейкопланин. Возрастание интереса к гликопеп-тидам обусловлено увеличением частоты нозокомиальных инфекций, вызванных грамположительными микроорганизмами. При инфекциях, вызванных MRSA, а также энтерококками, резистентными к ампициллину и аминогликозидам, гликопептиды считают препаратами выбора. Механизм действия Гликопептиды обладают преимущественно бактериостатическим действием, механизм которого заключается в нарушении синтеза клеточной стенки бактерий. Фармакокинетика Гликопептиды вводят только парентерально. Это обусловлено тем, что они практически не всасываются из ЖКТ. Биодоступность тейкопла-нина при внутримышечном введении - около 90%. Длительный период полувыведения тейкопланина (40-70 ч) позволяет назначать его 1 раз в сутки. Период полувыведения ванкомицина - 6-8 ч. Гликопептиды не подвергаются биотрансформации. Выводятся почками в неизмененном виде; при почечной недостаточности необходима коррекция дозы. Препараты этой группы не удаляются при гемодиализе. Спектр активности Гликопептиды активны в отношении грамположительных аэробных и анаэробных микроорганизмов: стафилококки (включая MRSA), стрептококки, пневмококки (включая штаммы, резистентные к пенициллину), энтерококки, пептострептококки, листерии, коринебакте-рии, клостридии (включая С. difficile). Грамотрицательные микроорганизмы резистентны к препаратам данной группы. При исследовании in vitro выявлены некоторые различия в уровне природной активности и приобретенной резистентности между препаратами: более высокая активность тейкопланина в отношении S. aureus (в том числе MRSA), стрептококков (включая S. pneumoniae) и энтерококков; а ванкомицина - в отношении коагулазонегативных стафилококков. В последние годы в нескольких странах выделены S. aureus со сниженной чувствительностью к ванкомицину (VISA, VRSA) или к ван-комицину и тейкопланину (GISA). В отделениях интенсивной терапии США в настоящее время вырос уровень резистентности E. faecium (VRE) к ванкомицину. Некоторые ванкомицинорезистентные штаммы энтерококков сохраняют чувствительность к тейкопланину. Показания к применению гликопептидов • Инфекции, вызванные MRSA. • Стафилококковые инфекции при аллергии к β-лактамам. • Тяжелые инфекции, вызванные Enterococcus spp., C. jeikeium, B. cereus, F. meningosepticum. • Инфекционный эндокардит, вызванный зеленящими стрептококками и s. bovis при аллергии к β-лактамам. • Инфекционный эндокардит, вызванный E. faecalis (в сочетании с гентамицином). • Менингит, вызванный S. pneumoniae со сниженной чувствительностью к пенициллинам. • Эмпирическая терапия угрожающих жизни инфекций при подозрении на стафилококковую этиологию: - инфекционный эндокардит трехстворчатого клапана или протезированного клапана (в сочетании с гентамицином); - катетерассоциированный сепсис; - посттравматический или послеоперационный менингит (в сочетании с цефалоспоринами III поколения или фторхинолонами); - перитонит при перитонеальном диализе; - фебрильная нейтропения (при неэффективности стартовой терапии). • Внутрь - при антибиотикоассоциированной диарее, вызванной C. difficile. • Профилактическое применение: - периоперационная профилактика при ортопедических и кар-диохирургических операциях с высокой частотой распространения MRSA или при аллергии на β-лактамы; - профилактика эндокардита у пациентов, относящихся к группе высокого риска. Нежелательные лекарственные реакции К основным НЛР гликопептидов относят: - нефротоксичность (как правило, обратимую); - ототоксичность; - специфическое покраснение лица и верхней части туловища («синдром красного человека»); - нейротоксичность; - аллергические реакции. Для контроля безопасности применения гликопептидов наряду с другими методами проводят терапевтический лекарственный мониторинг. Абсолютным противопоказанием к применению гликопептидов считают гиперчувствительность. Взаимодействия с другими препаратами Приведены в табл. 29-4. Таблица 29-4. Лекарственные взаимодействия гликопептидов  КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ МАКРОЛИДОВ Макролиды представляют собой класс антибиотиков, основу химической структуры которых составляет макроциклическое лак-тонное кольцо. В клинической практике применяют три группы макролидов: 14-, 15- и 16-членные (в зависимости от числа атомов углерода в кольце) - табл. 29-5. Таблица 29-5. Классификация макролидов  Механизм действия Антимикробное действие макролидов обусловлено нарушением синтеза белка на рибосомах микробной клетки путем обратимого связывания с 50S субъединицей рибосом. Макролиды обладают преимущественно бактериостатическим действием. Однако в высоких концентрациях они могут действовать бактерицидно на β-гемолитический стрептококк группы А, пневмококк, возбудителей коклюша и дифтерии. Резистентность микрофлоры к макролидам Приобретенная резистентность к макролидам может развиваться при модификации мишени на рибосомах, а также с помощью активного выталкивания (эффлюкс) препаратов из микробной клетки или бактериальной инактивации. При этом полная резистентность микроорганизмов к макролидам, как правило, носит перекрестный к 14- и 15-членным макролидам характер, исключение составляют 16-членные препараты. Фармакокинетика Характерные особенности фармакокинетики макролидов: - влияние пищи на всасывание некоторых макролидов; - достаточно высокая степень связывания с белками; - хорошее проникновение в органы и ткани [кроме спинномозговой жидкости (СМЖ)]; - элиминация через печень. Степень всасывания макролидов из ЖКТ зависит от вида препарата, его лекарственной формы и присутствия пищи. Пища существенно снижает биодоступность эритромицина, в меньшей степени других макролидов и практически не влияет на биодоступность кларитромицина и спирамицина. Макролиды относят к тканевым антибиотикам, следовательно, их пиковые концентрации в сыворотке крови значительно ниже тканевых и варьируют у различных препаратов. Макролиды подвергаются биотрансформации в печени. Препараты этой группы в различной степени связываются с белками плазмы: рокситромицин - более чем на 90%, спирамицин - менее чем на 20%. Макролиды хорошо распределяются в организме, создавая высокие концентрации во многих органах и тканях (миндалины, придаточные пазухи носа, легкие, предстательная железа). При этом они хорошо проникают внутрь клеток и создают там высокие концентрации. Макролиды плохо проходят через гематоэнцефалический и гематоофтальмический барьеры. Они проникают через плаценту и экскретируются в грудное молоко. Метаболиты макролидов выделяются с желчью. Почечная экскреция составляет 5-10%. Период полувыведения различных препаратов колеблется от 1,5 (эритромицин) до 65 ч (азитромицин). При почечной недостаточности период полувыведения большинства макролидов не изменяется. При циррозе печени отмечается его значительное увеличение. Спектр активности • Макролиды характеризуются высокой активностью против грам-положительных кокков, таких, как β-гемолитический стрептококк группы А (S. pyogenes), пневмококк (S. pneumoniae), золотистый стафилококк (S. aureus), за исключением MRSA. • Действуют на внутриклеточно расположенные микроорганизмы: хламидии (C. trachomatis, C. pneumoniae), микоплазмы (M. pneumoniae), уреаплазмы (E. urealyticum). • Активны против возбудителя коклюша (B. pertussis), дифтерийной палочки (C. diphtheriae). • Действуют на моракселлу (M. catarrhalis), легионеллы (Legionella spp.), кампилобактеры (Campilobacter spp.), листерии (Listeria spp.). • Активны против хеликобактера (H. pylori). Микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp., Acinetobacter spp. обладают природной устойчивостью ко всем макролидам. Азитромицин превосходит все другие макролиды по активности в отношении гемофильной палочки (H. influenzae). Кларитромицин по сравнению с другими макролидами более активен против хели-кобактера (H. pylori) и атипичных микобактерий (M. avium, M. leprae). Спирамицин активен в отношении некоторых простейших (T. gondii, Cryptosporidium spp.). Показания к применению • Инфекции верхних и нижних отделов дыхательных путей (тон-зиллофарингит, синусит, обострение хронического бронхита, внебольничная пневмония). • Инфекции, передающиеся половым путем (хламидиоз, уреаплаз-моз, микоплазмоз). • Эрадикация H. pylori (кларитромицин). • Болезнь легионеров. • Ородентальные инфекции (периодонтит, периостит). • Инфекции кожи и мягких тканей. • Токсоплазмоз (спирамицин). • Кампилобактериальные инфекции у детей (эритромицин). • Криптоспоридиоз (спирамицин, рокситромицин). • Тяжелая угревая сыпь. • Профилактика и лечение микобактериоза, вызванного M. avium у больных с ВИЧ (кларитромицин, азитромицин). С профилактической целью макролиды примененяют при: - коклюше (для лиц, контактировавших с больными, - эритромицин); - менингококковом менингите (спирамицин); - ревматизме (при аллергии на пенициллин); - малярии (азитромицин). |