|

|

Электронный атлас. Тема 23 Пищеварительная система - органы ротовой полости и пищевод. Электронный атлас. Тема 23 Пищеварительная система - органы рото. Органы ротовой полости и пищевод|

|

Скачать 3.4 Mb. | Название | Органы ротовой полости и пищевод | | Анкор | Электронный атлас. Тема 23 Пищеварительная система - органы ротовой полости и пищевод.doc | | Дата | 01.05.2017 | | Размер | 3.4 Mb. | | Формат файла |  | | Имя файла | Электронный атлас. Тема 23 Пищеварительная система - органы рото.doc | | Тип | Документы

#6237 | | Категория | Медицина | | страница | 7 из 8 |

|

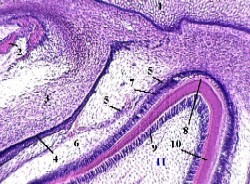

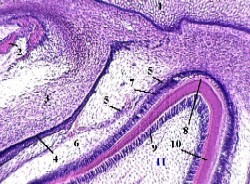

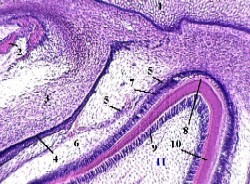

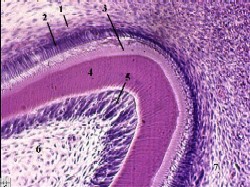

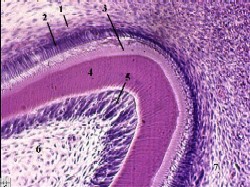

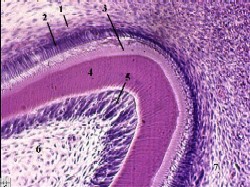

23.2.6.10. Развитие зуба, стадия гистогенеза:

образование дентина и пульпы

I. Введение

8. Препарат - развитие зуба: стадия гистогенеза зуба.

Разрез челюсти зародыша. Окраска гематоксилин-эозином.

|

Редукция эпители-

ального

тяжа

|

На стадии гистогенеза эпителиальный тяж (4), связывавший

эмалевый орган (5–7) и

многослойный эпителий (1) ротовой полости эмбриона,

постепенно редуцируется (теряя связь и с эмалевым органом, и с эпителием).

|

а) (Малое увеличение)

Полный размер

|

Состояние челюсти

|

В формирующейся челюсти по-прежнему видны костные трабекулы (2) и окружающая мезенхима (3).

|

Очерёдность развития коронки и корня

|

Из компонентов же зубного зачатка развиваются ткани зрелого зуба –

вначале коронки,

а позже (в период прорезывания) – корня (или корней).

|

II. Зубной сосочек: дентинобласты и образование дентина

Дентино-

бласты

(одонто-

бласты)

|

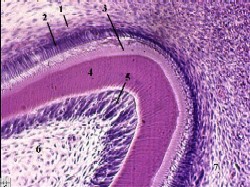

а) Прежде всего завершают своё созревание дентинобласты (9 на снимке а; 5 на снимке б) – клетки поверхностного слоя зубного сосочка. В зрелом виде они

являются высокими и призматическими,

ориентированы перпендикулярно поверхности сосочка,

на поверхности, обращённой к эмалевому органу, имеют отростки,

а в цитоплазме содержат хорошо развитые гранулярную ЭПС и аппарат Гольджи – органеллы синтеза внеклеточных белков.

б) Соответственно, первой формируемой тканью зуба становится дентин.

|

|

б) (Большое увеличение)

Полный размер

|

Формиро-

вание дентина

|

а) Дентин (10 на снимке а; 4 на снимке б) образуется между дентинобластами и внутренним эмалевым эпителием.

б) Последовательность событий является достаточно общей для тканей с высоким содержанием неорганических соединений. – Дентинобласты

вначале выделяют через свои отростки органические компоненты будущего дентина (коллаген I типа, гликопротеины, протеогликаны и пр.), формирующие матрицу дентина – предентин;

затем же секретируют минеральные вещества,

- меньшая часть которых просто откладывается в матрице по ходу коллагеновых волокон,

- а бóльшая часть образует глобулярные кристаллы.

|

Формиро-

вание дентинных канальцев

|

а) Вместе с увеличением толщины дентина удлиняются и отростки дентинобластов, так что один отросток каждой клетки

оказывается в составе дентинного канальца

и пронизывает дентин на всю его глубину.

б) В итоге дентин приобретает характерную радиальную исчерченность.

|

III. Зубной сосочек: образование пульпы и прорезывание зуба

Формиро-

вание пульпы зуба

|

а) Под дентинобластами, в глубине зубного сосочка, мезенхимные клетки постепенно превращаются

в соединительнотканные клетки пульпы (11) коронки зуба.

|

|

б) Фибробласты синтезируют обычные компоненты межклеточного вещества.

|

Прорезы-

вание зуба

|

С этим синтезом связан один из ключевых моментов развития зуба:

в определённое время фибробласты начинают с повышенной скоростью продуцировать аморфное вещество пульпы коронки;

поэтому в пульпе возрастает давление, которое стимулирует прорезывание зуба.

|

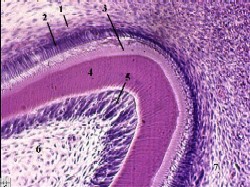

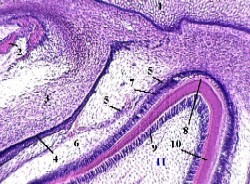

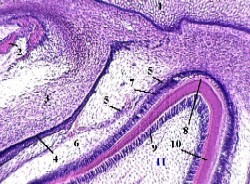

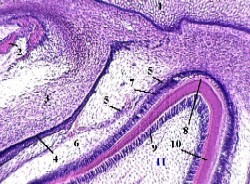

23.2.6.11. Развитие зуба, стадия гистогенеза:

образование кутикулы и эмали

I, Эмалевый орган: образование кутикулы и активация пре-энамелобластов

Образова-

ние

кутикулы

|

а) По мере развития зуба объём эмалевой пульпы (6 на снимке а) в эмалевом органе становится существенно меньше.

б) Так, на снимках видно, что в верхней части коронки наружный и внутренний эмалевые эпителии (5 и 7 на снимке а; 1 и 2 на снимке б)

практически смыкаются друг с другом.

в) Постепенно подобный процесс происходит на всей поверхности коронки, в результате чего

наружный эмалевый эпителий и эмалевая пульпа превращаются в тонкую кутикулу, покрывающую коронку зуба.

|

а)

|

б)

|

Пре-

энамело-

(адаманто-)

бласты: причина активации

|

а) Внутренний же эмалевый эпителий, как отмечалось выше, состоит из клеток - предшественников энамелобластов (адамантобластов).

б) До появления дентина эти клетки

были обращены к зубному сосочку (включая пре-дентинобласты) своей базальной стороной

и получали отсюда питание.

в) Формирование же под пре-энамелобластами дентина

нарушает их питание,

что служит пусковым толчком для активации и перестройки данных клеток.

|

Результаты активации пре-энамело-

бластов

|

Активация пре-энамелобластов приводит к следующему.

а) У этих клеток меняется полярность –

базальной теперь становится та сторона клетки, которая обращена к эмалевой пульпе (6 на снимке а);

|

а)

|

и именно отсюда начинают поступать питательные вещества;

соответственно, перемещаются органеллы:

- ядро – к новой базальной стороне,

- прочие органеллы – в противоположную сторону.

б) Кроме того, завершается созревание клеток.

|

II. Эмалевый орган: зрелые энамелобласты и формирование эмали

Зрелые энамело-

(адаманто-) бласты

|

а) Зрелые энамелобласты(2 на снимке б) похожи на дентинобласты:

тоже являются высокими и призматическими

и тоже ориентированы перпендикулярно поверхности зуба.

|

б)

|

б) А на их новой апикальной поверхности (обращённой к дентину)

тоже появляется пальцеобразный отросток,

через который начинается выделение компонентов будущей эмали.

|

Первичное формиро-

вание эмали

|

Образование эмали происходит по общему (для твёрдых тканей)принципу.

а) Вначале энамелобласты накапливают в своих гранулах и выделяют через отростки наружу

компоненты органической матрицы эмали (достаточно представительной на этом этапе).

б) Затем происходит быстрая минерализация эмали – с формированием эмалевых призм.

в) Высокой скорости минерализации способствуют специальные белки – амелогенины, – также секретируемые энамелобластами.

|

г) На приведённом снимке слой эмали (3) уже хорошо заметен: он расположен между

энамелобластами (2) и

дентином (4).

|

|

Последую-

щие изменения

|

В последующем

содержание органических веществ в эмали снижается до 3–4%,

а энамелобласты редуцируются, так что эмаль оказывается покрыта только кутикулой.

|

23.2.6.12. Образование корней зуба

и в их составе - цемента

Корни образуются, как уже отмечалось, в период прорезывания зуба.

Образование пульпы и дентина

корня

|

а) В формировании корней определяющую роль вновь играет эмалевый орган:

в то время, как в области коронки этот орган практически редуцируется,

нижние края его интенсивно растут вглубь зачатка челюсти – в виде двуслойного эпителиального рукава, или т.н. влагалища Гертвига.

б) Мезенхима, оказавшаяся внутри “рукава”,

дифференцируется в пульпу корня,

поверхностные клетки которой (дентинобласты) формируют дентин корня.

|

Образование цемента

|

а) Мезенхима же, прилегающая к “рукаву” снаружи, по существу, является несколько удлинившимся зубным мешочком.

б) Клетки последнего активируются после появления в зачатке корня первых слоёв дентина. Эти клетки

перемещаются сквозь эпителиальное влагалище к дентину,

дифференцируются в цементобласты

и начинают откладывать цемент поверх дентина.

|

Особен-

ности

|

1. Образование цемента происходит во многом так же, как формирование дентина и эмали.

2. а) Только, в отличие от дентинобластов, тела которых остаются вне дентина, цементобласты

замуровывают себя продуктами своей секреции

и превращаются в цементоциты, лежащие в небольших полостях.

б) В некоторых участках цементоциты погибают, что приводит к появлению бесклеточного цемента.

|

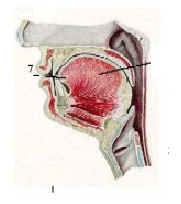

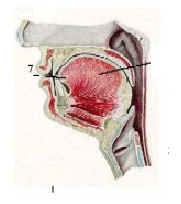

23.3. Глотка и пищевод

23.3.1. Глотка

а) Глотка подразделяется на 3 отдела:

носовой, ротовой и гортанный.

б) Таким образом, это место пересечения дыхательного и пищеварительного путей.

в) Отсюда следуют две особенности глотки:

|

|

во-первых, разные её участки покрыты разным эпителием;

во-вторых, на таком важном “перекрестке” сосредоточена специальная защитная система – глоточное лимфоидное кольцо (темы 20 и 21).

|

23.3.1.1. Оболочки глотки

Два типа строения стенки

|

1. В носовом отделе слизистая оболочка покрыта

многорядным мерцательным эпителием, характерным для дыхательных путей.

2. а) В ротовом и гортанном отделах отделах и слизистая оболочка, и другие слои стенки имеют

строение, типичное для пищеварительной трубки (п. 23.1.2).

б) Дальнейшее описание стенки глотки относится к этим её двум отделам.

|

I. Слизистая оболочка и

II. подслизис-

тая основа

|

I. Слизистая оболочка глотки (в ротовом и гортанном отделах) включает

многослойный плоский эпителий

и собственную пластинку, образованную рыхлой волокнистой соединительной тканью.

II. Глубже находится подслизистая основа; в ней содержатся

концевые отделы слизистых желёз.

|

III. Мышечная стенка и

IV. адвенти-

циальная оболочка

|

III. Подслизистая основа примыкает к мышечной стенке глотки. Эта стенка

является аналогом мышечной оболочки (существующей в последующих отделах пищеварительной трубки)

и состоит из двух слоёв поперечнополосатых скелетных мышц.

IV. Наконец, снаружи находится адвентициальная оболочка.

|

23.3.1.2. Глоточное лимфоидное (лимфоэпителиальное) кольцо,

или кольцо Пирогова

Cостав кольца Пирогова

|

а) Состав этого кольца нам известен по теме 21. Сейчас же отметим, что из 6 миндалин

три (две нёбные и язычная) расположены у входа в глотку,

а другие три (две трубные и глоточная) – в стенке самой глотки.

б) Иногда сюда добавляют также гортанные миндалины, расположенные у основания надгортанника.

|

Общий принцип строения

|

а) Структура нёбных миндалин описывалась в пп. 21.2.2.4 и 23.2.5; строение прочих миндалин во многом аналогично. – Это

складки слизистой оболочки,

в толще которой содержится лимфоидная ткань – в виде

- фолликулов и

- парафолликулярных (диффузных) скоплений лимфоцитов.

б) Правда, в трубных миндалинах фолликулов очень мало.

|

Эпителий миндалин

|

а) Эпителий, покрывающий складки, – такой же, как в соседних участках слизистой оболочки: например,

в трубных миндалинах – многорядный мерцательный,

в глоточной миндалине (у взрослых) – многослойный плоский неороговевающий.

б) Эпителий миндалин обычно инфильтрирован клетками, участвующими в воспалительных и иммунных реакциях, – гранулоцитами, лимфоцитами, макрофагами.

|

23.3.1.3. Особенности развития глотки

Введение

|

Развитие глотки в эмбриогенезе связано с интересным феноменом. В соответствии с положением о том, что “онтогенез повторяет филогенез”,

на переднем конце зародыша при непосредственном участии формирующейся глотки образуется жаберный аппарат.

|

Компоненты жаберного аппарата

|

Этот аппарат включает три типа структур:

жаберные карманы – 4 пары выпячиваний боковой стенки глотки,

жаберные щели – впячивания кожной эктодермы по направлению к жаберным карманам (места соприкосновения тех и других называются жаберными перепонками; последние у человека не прорываются),

жаберные дуги – 4 пары валикообразных утолщений (вследствие разрастания мезенхимы) между жаберными щелями и за последней из них.

|

Производные жаберного аппарата

|

а) Впоследствии из жаберных карманов (т.е. из эпителия глотки) образуется следующее:

из II-й пары – эпителий нёбных миндалин,

а из III-й и IV-й пар – эпителиальные зачатки паращитовидных желёз (см. тему 22) и тимуса.

б) Из жаберных же дуг формируются обе челюсти, подъязычная кость и щитовидный хрящ.

| |

|

|

Скачать 3.4 Mb.

Скачать 3.4 Mb.