|

|

Глава-10. Основные клинические синдромы

I. Ограниченный тип

|

Рубцовое сужение бронхов

Эндобронхиальные опухоли злокачественные

Эндобронхиальные опухоли доброкачественные

Сдавление бронхов извне увеличенными лимфатическими узлами

Сдавление бронхов извне опухолями

Бронхиолит

Закупорка бронхов инородными телами

Трахеобронхиальная дискинезия

|

II. Функциональный тип

|

II.1. Экзобронхиальный

|

II.1.1. Уменьшение емкости грудной клетки

(высокое стояние диафрагмы)

|

II.2. Эндобронхиальный

|

II.2.1. Уменьшение растяжимости бронхов

при снижении эластичности легких (эмфизема)

|

II.2.2. Повышение тонуса бронхиальной мускулатуры

|

II.2.3. Гиперпродукция бронхиального секрета (мокроты)

|

II.2.4. Отек слизистой оболочки бронхов

|

Центрально-неврогенное

Вегетативно-неврогенное

Медикаментозное

Аллергическое

Иммунно-воспалительное

Инфекционно-воспалительное

|

Аллергическая

Бактериально-инфекционная

Вирусно-бактериальная

Иммунно-воспалительная

|

Аллергический

Инфекционно-воспалительный

Гемодинамический (левожелудочковая недостаточность, первичная легочная артериальная гипертензия)

|

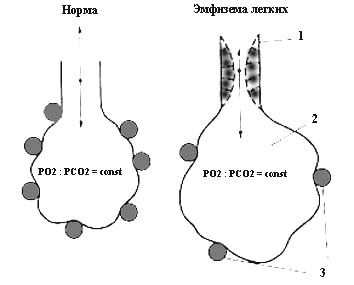

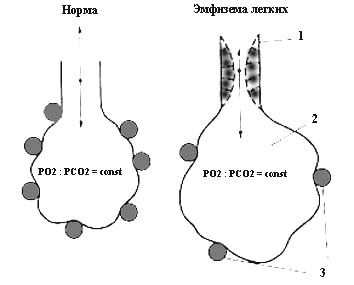

Рис. 10.4. Развитие эмфиземы легких

при бронхообструктивном синдроме

1 – терминальные бронхиолы;

2 – альвеолы;

3 – альвеолярные капилляры.

Рис. 10.5. Характеристика синдрома

увеличения наполнения легких воздухом

Таблица 10.3

Характеристика тяжести синдрома гипервоздушности легких

Степень

тяжести

|

Определение

степени тяжести

|

Характеристика

степени тяжести

|

I

II

III

|

Слабовыраженная

Умеренная

Резко выраженная

|

Уменьшение подвижности легочного края до 4 см

Уменьшение абсолютной тупости сердца

Смещение границ легких вниз на 1 ребро

Уменьшение подвижности легочного края до 2 см

Расширение межреберных промежутков

Смещение границ легких вниз на 2 ребра

Отсутствие подвижности легочного края

Участие в дыхании вспомогательной мускулатуры

Набухание вен шеи

Увеличение печени

|

Рис. 10.6. Характеристика синдрома уменьшения воздуха в альвеолах

Таблица 10.4

Диагностические признаки удушья

|

Заболевания

|

Признаки

|

бронхиальная

астма

|

сердечная

астма

|

тромбоэмболия

легочной

артерии

|

трахео-бронхиальная

дискинезия

|

Положение больного

Цвет кожи

Боль в грудной клетке

Дыхание

Одышка

Кашель

Перкуссия

Пульс

Артериальное давление

Провоцирую-щие факторы

|

Сидя с упором на колена или мебель

Бледность или диффузный цианоз

Отсутствует

Вовлечение вспомогатель-ной мускулатуры при выдохе

Экспираторная

В начале приступа сухой, а затем с мокротой

Коробочный звук

Частый

Не изменяется

Контакт с аллергеном, рефлекторное раздражение, психическое возбуждение, метеофакторы

|

Ортопноэ

Акроцианоз

Отсутствует или стенокардия

Частое, поверхностное, вовлечение вспомогатель-ной мускулатуры на вдохе

Инспираторная или смешанная

Сначала сухой, а затем с розовой пенистой мокротой

Легочный звук, в нижних отделах притупленно-тимпанический

Нередко аритмичный

Не изменяется или снижается

Физическое напряжение, психическое возбуждение, повышение артериального давления, ночное время суток, инфаркт миокарда

|

Беспокойное

Цианоз лица, шеи и верхней части грудной клетки

Разной интенсивности, неуточненной локализации

Частое, поверхностное

Инспираторная

Кровохарканье

Легочный звук

Слабого наполнения

Снижается

Активация после постельного режима, нарушения ритма сердца, массивный диурез

|

Сидя или стоя

Бледность

Отсутствует

Редкое, напряжение мышц шеи

Экспираторная

Болезненный кашель с отделением мокроты

Легочный звук с коробочным оттенком

Частый

Не изменяется

Кашель, форсированное и глубокое дыхание

|

Рис. 10.7. Характеристика одышки

1 - воспаление гортани и трахеи

2 - сверхпродукция слизи в трахее

3 - сдавление извне гортани и трахеи

4 - опухоль в гортани и в трахее

5 - бронхит, бронхиолит

6 - сверхпродукция слизи в бронхах

7 - бронхоспазм

8 - опухоль бронхов

9 - опухоль легкого

10 - воспаление легкого

11 - туберкулез легкого

12 - эмфизема легких

|

13 - плевральный транссудат

14 - плевральный экссудат

15 - гемоторакс, хилоторакс

16 - пневмоторакс

17 - плевральные сращения

18 - плевроперикардиальные сращения

19 - пневмосклероз

20 - пневмокониоз

21 - кифоз, сколиоз

22 - болезнь Бехтерева

23 - поражение диафрагмы

24 - миастения

|

Рис. 10.8. Характеристика синдрома легочной гипертензии

Рис. 10.9. Характеристика пикквикского синдрома

У.Ослер обнаружил этот синдром у героя “Посмертных записок Пикквикского клуба” Ч.Диккенса - тучного мальчика Джо. Основное проявление пикквикского синдрома - дыхательная недостаточность с гипоксией и гипоксемией при отсутствии первичной болезни легких. Помимо всего прочего характеризуется ночным апноэ - периодическими (>5 в час) эпизодами прекращения дыхания (>10 сек) и надрывным храпом. Является риском внезапной смерти.

Рис. 10.10. Классификация синдрома накопления воздуха

в плевральной полости

Причины вторичного пневмоторакса:

1 - кистозный фиброз легкого

2 - хронический обструктивный бронхит

3 - бронхиальная астма (астматический статус)

4 - пневмония

5 - эозинофильная гранулема легких

6 - инфаркт легкого

7 - злокачественные новообразования легких

8 - туберкулез легких

9 - лучевое поражение легких

10 - эндометриоз (менструальный пневмоторакс)

11 - болезнь Марфана

12 - беременность

Рис. 10.11. Варианты нарушения вентиляционной функции легких

При обструктивном типе страдает способность дыхательного аппарата к выполнению дополнительной функциональной нагрузки (быстрого вдоха и выдоха, резкого учащения дыхания). При рестриктивном типе наблюдается ограничение глубины максимально возможного вдоха, но не его скорости. Смешанный тип встречается при длительно текущих заболеваниях легких и сердца. Гипоксемия без гиперкапнии чаще всего возникает при рестриктивном типе дыхательной недостаточности.

Рис. 10.12. Формы дыхательной недостаточности

Острая дыхательная недостаточность наблюдается при приступе бронхиальной астмы, крупозной пневмонии, спонтанном пневмотораксе, обтурационном ателектазе. У больных с хроническими заболеваниями легких выделяют 3 стадии дыхательной недостаточности - скрытую, выраженную и легочно-сердечную. Дыхательная недостаточность непосредственно не связана с патологией легких при токсическом угнетении дыхательного центра и анемиях.

Рис. 10.13. Степени острой и хронической дыхательной недостаточности

Возникновение синдрома дыхательной недостаточности свидетельствует о появлении изменений функции газообмена, включающей легочную вентиляцию (поступление воздуха в альвеолы), диффузию (газообмен в альвеолах) и перфузию (транспорт кислорода). На первых этапах поддержание нормального газового состава крови компенсируется интенсивной работой системы внешнего дыхания и сердца. В этой связи, о степени дыхательной недостаточности судят по одышке и синхронной тахикардии: Газовый состав крови начинает изменяться при II степени дыхательной недостаточности. Следствием несоответствия вентиляции легких метаболизму тканей при дыхательной недостаточности является нарушение газового состава крови, проявляющееся гиперкапнией и гипоксемией:

Таблица 10.5 |

|

|

Скачать 3.17 Mb.

Скачать 3.17 Mb.