ОФТ. сессия. Теория (1). Основные направления государственного нормирования производства лекарственных препаратов. Нормативные документы. Рецепт, определение, значение, структура

Скачать 2.32 Mb. Скачать 2.32 Mb.

|

|

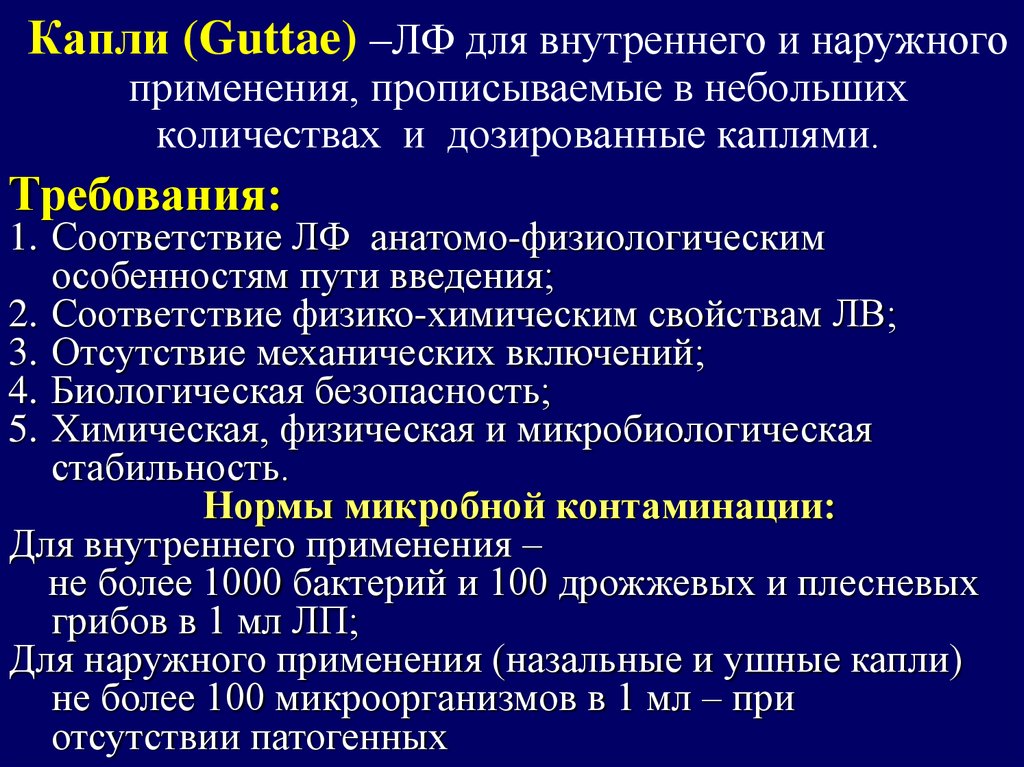

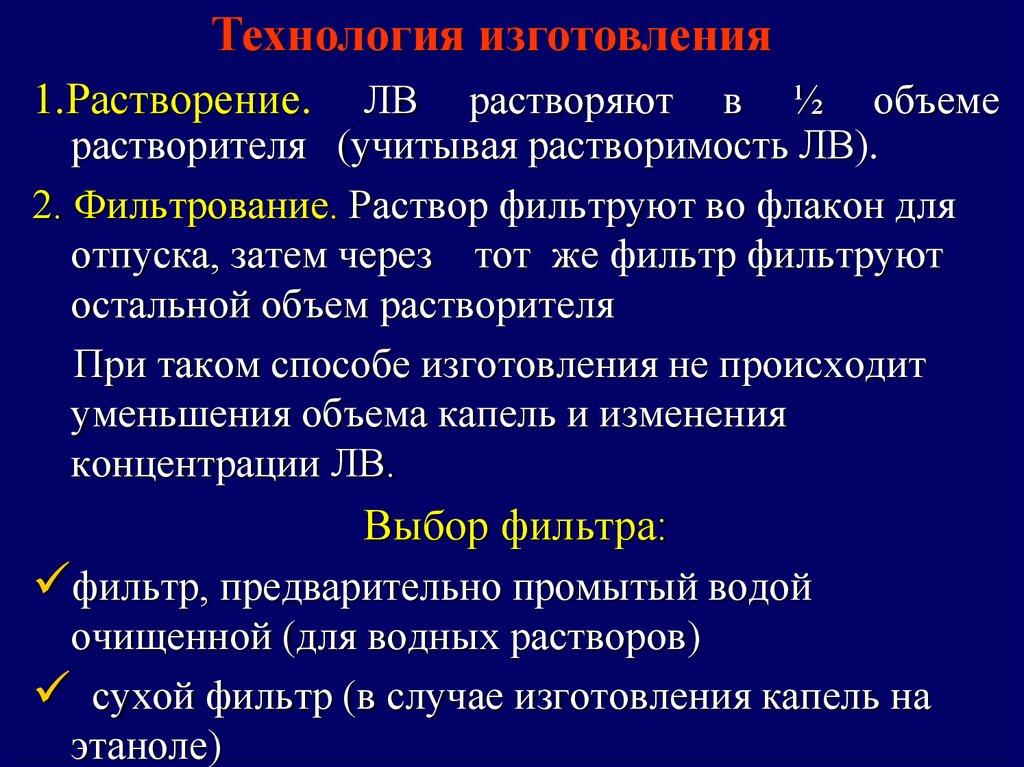

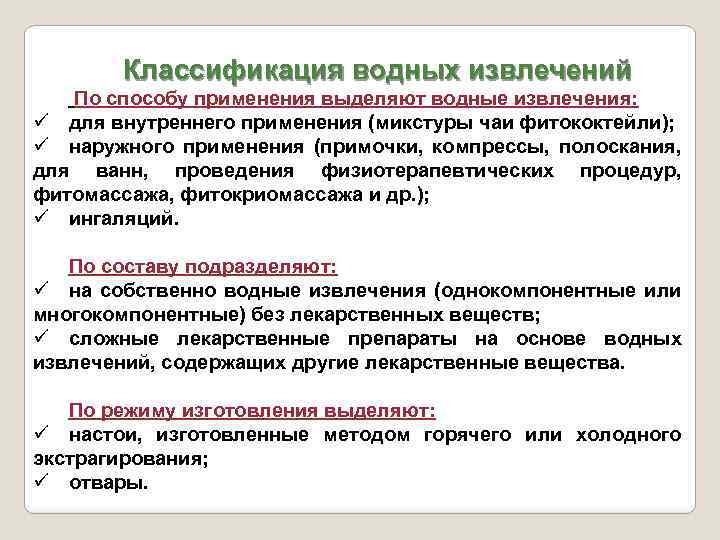

10. Капли как лекарственная форма. Технология капель для внутреннего и наружного применения в аптечных условиях. Контроль качества. Капли жидкая лекарственная форма, представляющая собой раствор, эмульсию или суспензию одной или нескольких фармацевтических субстанций в соответствующем растворителе и дозируемая каплями с помощью соответствующего приспособления (капельница, пипетка и др.). В зависимости от пути введения и способа применения различают капли для приёма внутрь, для местного применения, для применения в полости рта, глазные, назальные, ушные, для ингаляций. Капли для приёма внутрь капли, предназначенные для приёма внутрь, как правило, после разведения. Капли для местного применения – капли, предназначенные для местного применения. Капли назальные капли, предназначенные для инстилляции в полость носа с целью оказания местного или системного действия. Капли ушные капли, предназначенные для инстилляции в наружный слуховой проход. Капли назальные и ушные капли, предназначенные для инстилляции в полость носа и/или в наружный слуховой проход. Капли глазные стерильные капли, предназначенные для инстилляции в глаз. Капли глазные с пролонгированным высвобождением стерильные капли глазные, характеризующиеся высвобождением действующего вещества в течение продолжительного периода времени. В ряде случаев капли назальные и капли ушные могут быть одновременно предназначены и для офтальмологического применения: капли глазные и назальные, капли глазные и ушные, капли глазные, назальные и ушные. К каплям для применения в полости рта относят капли для нанесения на слизистую оболочку полости рта, капли зубные, капли подъязычные. Капли для нанесения на слизистую оболочку полости рта капли, предназначенные для нанесения на слизистую оболочку полости рта путём инстилляции в полость рта или на определённую часть полости рта, за исключением подъязычного пространства. Капли зубные капли, предназначенные для нанесения на зубы или дёсны с целью оказания местного действия. Капли подъязычные капли, предназначенные для инстилляции под язык с целью оказания системного действия. По типу дисперсной системы капли могут быть гомогенными (капли-растворы), гетерогенными (капли-суспензии, капли-эмульсии) и комбинированными. Капли, представляющие собой растворы, могут быть водными и неводными (спиртовыми, масляными и др.). Особенности технологии В зависимости от типа дисперсной системы капли могут быть получены растворением или диспергированием фармацевтической субстанции (субстанций) в соответствующем растворителе (растворителях) или дисперсионной среде. В качестве растворителя или дисперсионной среды используют воду очищенную или воду для инъекций, спирт этиловый различной концентрации (30 %, 40 %, 70 %, 95 %, 96 % и др.), масла (минеральные, жирные растительные, эфирные) и др., растворителями также могут быть настойки, экстракты жидкие. При получении капель применяют вспомогательные вещества различных функциональных классов: антимикробные консерванты, буферные растворы, сорастворители, стабилизаторы, антиоксиданты, ароматизаторы, пролонгаторы, корригенты вкуса и другие вспомогательные вещества, разрешённые к медицинскому применению. При разработке состава капель необходимо учитывать физико-химические свойства фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ, их совместимость, особенности пути введения капель и другие аспекты. Например, вещества, входящие в состав капель ушных не должны оказывать повреждающего давления на барабанную перепонку; капли назальные, представляющие собой водные растворы, как правило, должны быть изотоничны и т.д. Капли, представляющие собой суспензии или эмульсии, для обеспечения корректной их дозировки должны быть достаточно стабильными, легко диспергироваться при встряхивании. При производстве, упаковке, хранении и транспортировании капель должны быть приняты меры, обеспечивающие их микробиологическую чистоту в соответствии с требованиями ОФС «Микробиологическая чистота». Стерильные капли производят с использованием материалов и методов, исключающих возможность микробного загрязнения и роста микроорганизмов в соответствии с ОФС «Стерилизация» и обеспечивающих их стерильность в соответствии с ОФС «Стерильность». Капли могут быть выпущены готовыми к применению или быть приготовленными непосредственно перед применением в виде восстановленных лекарственных форм из гранул, порошков, таблеток или лиофилизатов, предназначенных для получения капель путём их растворения или диспергирования в соответствующем растворителе.   https://ppt-online.org/374959 Капли должны соответствовать общим требованиям ОФС «Лекарственные формы» и выдерживать следующие испытания, характерные для данной лекарственной формы. Капли глазные и капли глазные с пролонгированным высвобождением, а также капли ушные и капли назальные, предназначенные, в том числе, и для офтальмологического применения, должны соответствовать требованиям ОФС «Лекарственные формы для офтальмологического применения». Капли для ингаляций должны соответствовать требованиям ОФС «Лекарственные формы для ингаляций». Капли, представляющие собой водные и неводные растворы, должны соответствовать требованиям ОФС «Растворы». Капли, представляющие собой суспензии, должны соответствовать требованиям ОФС «Суспензии». Капли, представляющие собой эмульсии, должны соответствовать требованиям ОФС «Эмульсии». Порошки, таблетки, гранулы и лиофилизаты для приготовления капель должны отвечать требованиям соответствующих ОФС: ОФС «Порошки», ОФС «Таблетки», ОФС «Гранулы» и ОФС «Лиофилизаты». Описание. Капли характеризуют, отмечая внешний вид (прозрачность или мутность и др.), органолептические (цвет, запах) и другие свойства в соответствии с требованиями фармакопейной статьи. Прозрачность. Испытание проводят для стерильных капель, капель для приёма внутрь, капель для местного применения, представляющих собой растворы, в соответствии с требованиями ОФС «Прозрачность и степень мутности жидкостей», для остальных капель при соответствующем указании в фармакопейной статье. Цветность. Испытание проводят для стерильных капель, капель для приёма внутрь, капель для местного применения, представляющих собой растворы, в соответствии с требованиями ОФС «Степень окраски жидкостей», для остальных капель при соответствующем указании в фармакопейной статье. Доза и однородность дозы. Испытание проводят для капель, предназначенных для приёма внутрь. Количество капель, соответствующее одной дозе, с помощью мерного или дозирующего устройства помещают в мерный цилиндр. Скорость капания не должна превышать 2 кап/с. Жидкость взвешивают, прибавляют ещё одну дозу и вновь взвешивают; повторное прибавление с последующим взвешиванием проводят до тех пор, пока не будет взвешено 10 доз. Определяют среднюю массу дозы. Масса ни одной дозы не должна отклоняться более чем на 10 % от средней массы. Суммарная масса 10 доз не должна отличаться более чем на 15 % от номинальной массы 10 доз. При необходимости, измеряют общий объём 10 доз. Объём не должен отличаться более чем на 15 % от номинального объёма 10 доз. Микробиологическая чистота. Все капли, за исключением стерильных, должны выдерживать требования ОФС «Микробиологическая чистота». Стерильность. Испытание проводят для капель, к которым предъявляется требование стерильности в соответствии с указаниями в фармакопейной статье. Испытание проводят в соответствии с требованиями ОФС «Стерильность». Извлекаемый объём. Испытание проводят для капель, предназначенных для приёма внутрь, в соответствии с требованиями ОФС «Извлекаемый объём». Масса (объём) содержимого упаковки. Испытание проводят для всех капель, за исключением капель для приёма внутрь, в соответствии с требованиями ОФС «Масса (объём) содержимого упаковки». 11. Характеристика высокомолекулярных веществ и их растворов, свойства, классификация и применение. Особенности растворения ВМВ в зависимости от структуры молекул. Характеристика коллоидных растворов. Особенности технологии растворов колларгола, протаргола, ихтиола. В фармацевтической практике ВМС применяются в качестве лекарственных (белки, гормоны, ферменты, полисахариды, растительные слизи и т.д.), и вспомогательных веществ, таро-укупорочных материалов. Вспомогательные вещества широко используются в качестве стабилизаторов, эмульгаторов, формообразователей, солюбилизаторов для создания более стойких дисперсных систем при производстве различных лекарственных форм: суспензий, эмульсий, мазей, аэрозолей и т.д. Введение в технологию новых ВМС позволило создать новые лекарственные формы: многослойные таблетки длительного действия, спансулы (гранулы, пропитанные раствором ВМС) микрокапсулы; глазные лекарственные пленки; детские лекарственные формы и т.д. Растворы ВМС – устойчивые системы, однако, при определенных условиях возможно нарушение устойчивости, что приводит к высаливанию, коацервации, застудневанию. Поэтому для технолога очень важны знания об интенсивности взаимодействия между частицами дисперсной фазы и дисперсионной среды, так как это существенно влияет на выбор способа приготовления лекарственного препарата. Высокомолекулярными соединениями называются природные или синтетические вещества с молекулярной массой от нескольких тысяч (не ниже 10-15 тысяч) до миллиона и боле https://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/astvori-VMS.pdf 12. Характеристика эмульсии как лекарственная форма. Технология эмульсии. Выбор и расчет эмульгатора. Оценка качества эмульсий. Эмульсии – жидкие лекарственные формы, представляющие собой гетерогенную двухфазную дисперсную систему с жидкой дисперсной фазой и жидкой дисперсионной средой. Эмульсии могут быть типа масло/вода и вода/масло. Эмульсии предназначены для приема внутрь, ингаляций, местного, наружного и парентерального применения. Эмульсии могут расслаиваться, но при взбалтывании должны легко восстанавливаться. Для обеспечения устойчивости в состав эмульсий вводят эмульгаторы. Тип образующейся эмульсии определяется свойствами эмульгатора (его гидрофильно-липофильным балансом). Эмульгаторы по типу образуемых эмульсий разделяются на гидрофильные (белки, слизи, крахмал, декстрин, сапонины, танин, растительные экстракты, соли желчных кислот, щелочные мыла, лецитин, полисорбаты и др.), образующие эмульсии типа масло/вода, и липофильные (мыла двух- и трехвалентных металлов, стерины, смоляные мыла, амиды жирных кислот, высокомолекулярные одноатомные спирты и др.), образующие эмульсии типа вода/масло. Эмульсии бывают дозированные и недозированные. Особенности технологии При получении эмульсий используют миндальное, персиковое, оливковое, подсолнечное, касторовое, вазелиновое и эфирные масла, а также рыбий жир и другие несмешивающиеся с водой жидкости.Выбор эмульгатора и его количество зависит от природы и свойств эмульгатора и масла. Эмульсии получают диспергированием эмульгатора с эмульгируемой жидкостью и дисперсионной средой. Действующие вещества вводят в состав эмульсий с учетом их физико-химических свойств: липофильные вещества растворяют в маслах, водорастворимые – в воде, нерастворимые вещества диспергируют и вводят в основу эмульсии. Если в рецепте не указано соотношение компонентов, то из 10,0 г масла готовят 100,0 г эмульсии. При отсутствии указаний о том, какое масло надо использовать, берут персиковое, оливковое или подсолнечное. Технология приготовления эмульсий состоит из двух стадий: а) получение первичной эмульсии (корпус); б) разведение первичной эмульсии водой или водными растворами лекарственных веществ. Для приготовление первичной эмульсии производят выбор количества эмульгатора в зависимости от его природы. Приготовление первичной эмульсии Существует 3 способа приготовления первичной эмульсии. I — Масло растирают с эмульгатором и добавляют воду. Смесь энергично растирают в ступке до сметанообразного состояния и характерного потрескивания. II — Эмульгатор растворяют в рассчитанном количестве воды, а затем при энергичном перемешивании небольшими частями добавляют масло, предварительно отвешенное в фарфоровую чашку. III— В стаканчик отвешивают воду, затем наслаивают масло, после чего обе жидкости сливают в ступку, где уже находится оптимальное количество растертого эмульгатора. Во всех случаях перемешивание осуществляют в одну сторону быстрыми энергичными движениями пестика. Упаковка и оформление к отпуску Склянку для эмульсий подбирают в соответствии с ее массой и свойствами компонентов. Пробка должна обеспечивать герметичность укупорки. Оформление : этикетка «Внутреннее», предупредительные надписи «Перед употреблением взбалтывать», «Хранить в прохладном месте». Хранение эмульсий в аптеках разрешается в течение 3 суток в прохладном месте, не допуская замораживания. Оценка качества эмульсий проводится по следующим показателям: анализ документации, правильность упаковки и оформления, органолептический контроль, отсутствие механических включений, отклонения в массе. 13. Характеристика суспензии как лекарственная форма. Технология суспензии из гидрофильных и гидрофобных веществ. Оценка качества суспензии. http://astgmu.ru/wp-content/uploads/2020/04/14.04.2020-Suspenzii.-Harakteristika.-Klassifikatsiya.-Stabilnost.pdf Суспензии - жидкие лекарственные формы, представляющие собой дис- персные системы с твердой дисперсной фазой и жидкой дисперсионной средой, предназначенные для внутреннего (микстуры-суспензии), наружного (смазыва- ния, полоскания, спринцевания) и парентерального (внутримышечного) приме- нения. Суспензии могут быть готовыми к применению, а также готовиться непосредственно перед применением из порошков, гранул, таблеток и воды или другой подходящей жидкости, указанной в фармакопейной статье или нормативной документации. Суспензии используют для приема внутрь, ингаляций, наружного, местного и парентерального применения. Особенности технологии В качестве вспомогательных веществ в суспензиях могут быть использованы буферные растворы, стабилизаторы (вещества, повышающие вязкость дисперсионной среды, поверхностно-активные вещества и др.), корригенты, консерванты, антиоксиданты, красители и другие, разрешенные к медицинскому применению вещества.  https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/9465/3/%D0%A1%D0%A3%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%97%D0%98%D0%98.pdf 14. Водные извлечения. Характеристика, классификация. Определение. Требования к водным извлечениям. Основные показатели качества. Водные извлечения (вытяжки) – комбинированные дисперсные системы: сочетание истинных растворов, растворов ВМС, коллоидных растворов, суспензий и эмульсий. Особенности извлечения биологически активных веществ, связаны с тем физиологическим состоянием, в котором находится клеточная стенка. https://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/Nastoi-i-otvari.pdf   15. Отвары как лекарственная форма. Характеристика, классификация. Определение. Правила приготовления отваров. Основные показатели качества. Настои и отвары – жидкие лекарственные формы, представляющие собой водные извлечения из лекарственного растительного сырья, а также водные растворы сухих или жидких экстрактов (концентратов). https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-zhidkie-lekarstvennye-formy.html http://mkmeridian.kz/f/tehnologiya_izgotovleniya_lekarstvennyh_form.pdf 16. Мази как лекарственная форма. Определение, классификация, требования. Технология гомогенных и гетерогенных мазей в условиях аптеки. Примеры, основы для мазей, требования, классификация, характеристика. Мази – мягкая лекарственная форма, предназначенная для нанесения на кожу, раны и слизистые оболочки. По типу дисперсных систем различают мази гомогенные (сплавы, растворы), гетерогенные (суспензионные, эмульсионные) и комбинированные. Мази – собственно мази — мягкая лекарственная форма, состоящая из основы и равномерно распределенных в ней действующих веществ. Кремы – мази мягкой консистенции, приготовленные на эмульсионной основе типа масло/вода или вода/масло, или множественные эмульсии. Гели – мази, в которых для получения основы используются гелеобразователи природного и синтетического происхождения. Обладают упругопластичной консистенцией и способны сохранять свою форму. Пасты – мази плотной консистенции суспензионного или комбинированного типа, содержание порошкообразных веществ в которых превышает 25 %. Линименты – это жидкие мази. В зависимости от назначения различают мази дерматологические, глазные, назальные, ушные, ректальные, вагинальные, уретральные и др. В зависимости от основы выделяют мази на: — гидрофобной основе — гидрофильной основе; — эмульсионной основе; — многофазной основе. |