Отчет по работе. Защитить работу. Описание оборудования Любое изделие и оборудование, в том числе и для механизации животноводства, можно представить в виде (рис. 1)

Скачать 5.23 Mb. Скачать 5.23 Mb.

|

|

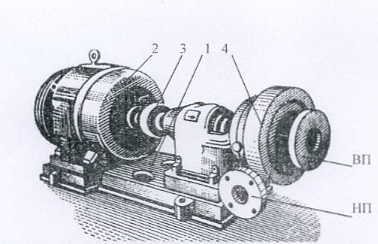

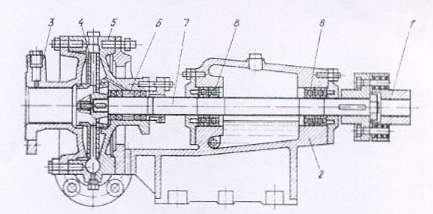

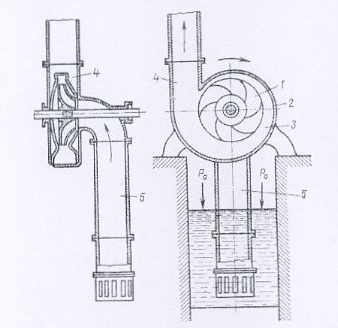

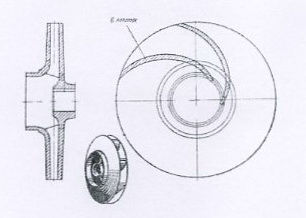

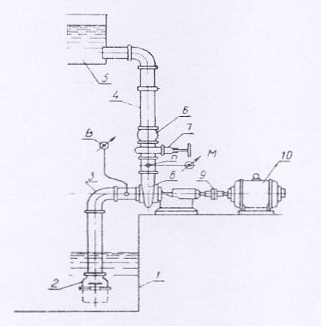

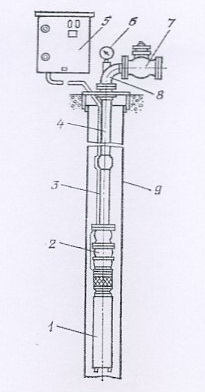

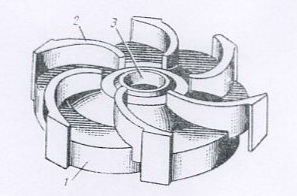

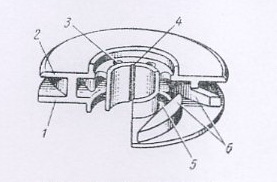

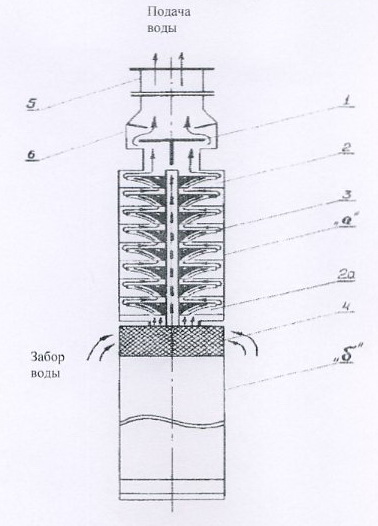

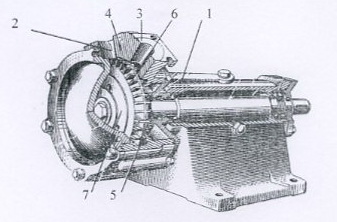

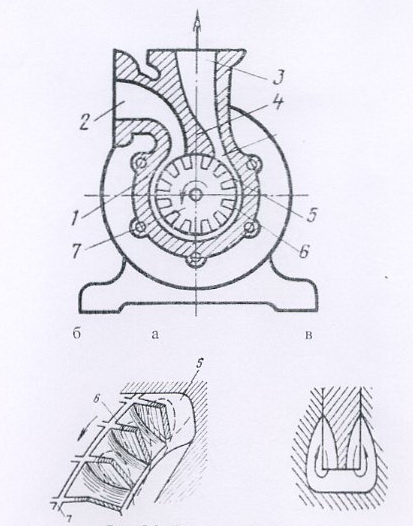

Вопросы дли самоконтроля 1. Порядок применения электроизгороди. 2. Перечислите составные узлы электроизгороди. 3. Перечислите составные узлы генератора импульсов электрической изгороди. 4. Перечислите составные узлы аппарата для электроглушения птицы. 5. Назначение установки ОЭСП02-2Х40, устройство и принцип работы. 6. Назначение установки УОК-1, устройство и принцип работы. 7. Назначение установки УО-4М, устройство и принцип работы. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 Насосное оборудование Объекты: центробежные и вихревые насосы, плакаты. Содержание и порядок выполнении работы: 1. Ознакомиться с общим устройством центробежных и вихревых насосов. 2. Уяснить назначение и устройство основных узлов указанных машин. 3. Изучить основные технологические регулировки насосов. 4. Убрать рабочее место. 5. Составить отчет по прилагаемой схеме. 6. Защитить работу. Описание оборудования Насосное оборудование предназначено для забора воды и подачи ее по трубам к пунктам назначения. Центробежные насосы Общий вид насосного агрегата и продольный разрез насоса К 8/18 представлены на рис. 5.1 и рис. 5.2. Это горизонтальный насос (по положению вала), рабочее колесо которого укреплено на конце (консоли) вала.  Рис. 5.1. Общий вид центробежного насосного агрегата: ВП - всасывающий патрубок насоса; НП - нагнетательный (напорный) патрубок насоса; 1 - рама; 2 - электродвигатель: 3 - муфта; 4 – насос.  Рис. 5.2. Консольный центробежный насос К 8/18 (1,5К-8/18; 1,5К-6): 1 - Полумуфты ведомая и ведущая; 2 - опорная рама (корпус); 3 - крышка с всасывающим патрубком; 4 - рабочее колесо (крыльчатка); 5 - цельнолитая спиральная камера; 6 - сальник; 7 - вал; 8 - подшипники. Рабочее колесо 4 укреплено на конце вала 7 с помощью гайки и шпонки. Цельнолитая спиральная камера 5 с напорным патрубком (НП) болтами крепится к опорной раме 4. Торцевая расточка, диаметр которой несколько больше диаметра рабочего колеса, закрыта крышкой 3, отлитой вместе с всасывающим патрубком (ВП). В случае необходимости можно, сняв крышку 3. извлечь рабочее колесо 4, не производя полной разборки насоса. Вал насоса 7 крепится в шариковых подшипниках 8, установленных в расточки рабочей опорной рамы, часть которой образует ванну, заполняемую маслом. На конце вала посажена полумуфта, которая смыкается с полумуфтой 1, насаживаемой на конец вата электродвигателя. Весьма ответственным элементом насоса является сальник, уплотняющий отверстие, через которое проходит вал. При работе насоса во всасывающем патрубке создается, иногда, весьма глубокий вакуум, наличие не плотности приводят к тому, что такой же вакуум образуется и у ступицы колеса со стороны вала. В связи с этим, при недостаточной герметичности уплотнения вала во время насоса во всасывающий патрубок будет попадать воздух, что может привести к срыву работы насоса ("срыв вакуума"). С целью повышения надежности уплотнения сальник снабжают "водяным замком". Между сальниковой набивкой (сальником) (хлопчатобумажный жгут, проваренный в сале с графитной пудрой) вставлено металлическое распорное кольцо, к которому через канал подводится вода под давлением из спиральной камеры (во многих насосах вода подводится через внешнюю трубку). Это исключает возможность проникновения воздуха в камеру рабочего колеса. Сальник затягивается нажимной крышкой с помощью болтов. По мере износа сальниковой набивки, при протекании сальника, производится периодическая подтяжка крышки. Напорный патрубок (НП), вместе со спиральной камерой, может поворачиваться на 90° и устанавливаться (при монтаже) в одно из четырех положений. Схема насоса приведена на рис. 5.3. он представляет собой улиткообразный корпус 2, в котором на валу размещается вращающаяся лопастная крыльчатка (рабочее колесо) 1.  Рис. 5.3. Схема работы центробежного насоса: 1 - рабочее колесо; 2 - улиткообразный корпус; 3 - внутренняя полость; 4 - нагнетательный патрубок; 5 - всасывающая труба Перед началом работы внутренняя полость насоса 3 и всасывающая труба 5 заполняются водой, для чего в корпусе насоса имеется пробка. Чтобы вода не уходила из насоса на всасывающей трубе устанавливается обратный клапан. При включении насоса вода с рабочим колесом большой скоростью отбрасывается из центра крыльчатки на периферию и далее поступает в конический (расходящийся) нагнетательный патрубок 4. Здесь происходит снижение скорости, и кинетическая энергия преобразуется в потенциальную (напор) и далее жидкость поступает в напорную сеть. В центре крыльчатки, на входе в рабочее колесо, создается разряжение и за счет давления атмосферы (Р0) вода по всасывающему патрубку 5 поступает в центр рабочего органа. Преобразование энергии в центробежном насосе осуществляются за счет динамического взаимодействия между потоком и лопастями вращающего рабочего колеса, которое является основным рабочим органом. Динамическое воздействие лопастей на поток приводит к тому, что давление в напорном патрубке (НП) будет больше, чем давление во всасывающем патрубке (ВП), т.е. такой насос создает напор, который очевидно, должен зависеть от частоты вращения рабочего колеса. В общем, чем больше частота вращения, тем больше и создаваемый напор. Рабочее колесо типового центробежного насоса (рис. 5.4) чаще всего изготовляют методом литья. Обычно одноступенчатые насосы забирают воду из шахтных колодцев и других источников, причем расстояние от поверхности воды до центра насоса для исключения кавитации, не должно превышать 7 м (глубина всасывания), желательно меньше. Промышленность выпускает: консольные, моноблочные и др. одноступенчатые насосы.  Рис. 5.4. Рабочее колесо одноступенчатого центробежного насоса Монтажная схема консольного насоса приведена на рис. 5,5.  Рис. 5.5. Схема насосной установки: 1 - источник; 2 - обратный клапан с сеткой; 3 - всасывающий трубопровод; 4 - напорный трубопровод; 5 - приемный (напорный) резервуар; 6 - расходомер; 7 - задвижка; 8 - насос; 9 - муфта; 10 - электродвигатель; 11 - штуцер для манометра; В - вакуумметр; М - манометр К насосу 8, жидкость поступает из приемного резервуара 1 по подводящему трубопроводу 3. Насос нагнетает жидкость в напорный pезеpвyap 5 по напорному трубопроводу 4. На напорном трубопроводе имеется регулирующая задвижка 7, при помощи которой изменяется подача насоса. В начале подводящего трубопровода устанавливают приемную сетку с обратным клапаном 2, предохраняющую насос от попадания твердых тел. Клапан лает возможность залить насос и подводящий трубопровод жидкостью перед пуском. Работа насоса контролируется по расходомеру 6, который измеряет подачу насоса, а напор - по манометру и вакуумметру. Достоинствами центробежных насосов являются: 1. При небольших габаритных размерах они обеспечивают высокие подачи и напоры. 2. Простота привода. 3. Широкие пределы регулирования подачи с помощью запорных устройств (задвижки, вентили и др.). 4. Они не требуют громоздких фундаментов. 5. Просты и надежны в эксплуатации. 6. Могут перекачивать загрязненные жидкости (гидросмеси, фекалии и т. д.) Центробежные насосы не лишены и недостатков. 1 .Необходимость в заливке рабочего колеса перед запуском. 2.КПД относительно не высок и обычно не превышает 70 % Погружные (артезианские) электронасосные агрегаты Артезианские (глубинные, скважинные) насосы, предназначенные для установки в буровых скважинах. Основной отличительной особенностью артезианских насосов является жесткое ограничение радиальных габаритных размеров, обусловленное внутренним диаметром обсадных труб скважины. Рабочие колеса в них (обычно центробежного типа) работают последовательно. Чаще всего применяют погружные электронасосы с водонаполненным электродвигателем. Они просты по устройству, экономичны и надежны в эксплуатации. В таких аппаратах воды, заполняющая полости электродвигателя, производит охлаждение обмоток статора и смазывает опорные подшипники. Насосный агрегат включает в себя (рис. 5.6) собственно насос (2) и электродвигатель (1). Основные летали насоса приведены на рис. 5.7 и 5.8. Рабочие колеса установлены на валу, который приводится во вращение непосредственно от ротора электродвигателя через муфту. В верхней части насоса установлен обратный клапан (рис. 5.9. поз. 1), препятствующий возврату воды в скважину при выключении насоса. При работе агрегата вода через фильтр 4 поступает в первую секцию, в которой лопастями (лопатками) рабочего колеса 3 отбрасывается на периферию. Далее жидкость по лопаткам направляющего аппарата 2 поступает в центр рабочего колеса следующей секции. Далее вода, приподнимая обратный клапан 1, поступает в водоподъемную трубу.  Рис. 5.6. Скважинный насосный агрегат с погружным электродвигателем: 1 - электродвигатель; 2 - насос; 3 - кабель; 4 - водоподъемный трубопровод; 5 - станция управления; 6 - манометр; 7 - задвижка; 8 - колено; 9 - обсадная труба скважины  Рис.5. 7. Направляющий аппарат: 1 - входной канал; 2 - направляющие лопатки; 3 - втулка  Рис.5. 8. Рабочее колесо: 1,2 - диски; 3 - разгрузочное отверстие; 4 - шпоночный паз; 5 - всасывающее отверстие; 6 - лопатки (лопасти)  Рис. 5.9. Схема насоса без трансмиссионного вала (с погруженным электродвигателем): а - насос; б - электродвигатель; 1 - обратный клапан; 2 - направляющий аппарат; 3 - рабочее колесо; 4 - фильтр; 5 - фланец или резьбовой переходник; 6 - корпус обратного клапана. Вследствие того, что колеса работают последовательно, создается высокий напор жидкости. Асинхронный двигатель имеет статорную обмотку с пластмассовой изоляцией. Соединение концов обмотки с вводимым кабелем надежно герметизировано. Короткозамкнутый ротор вращается только в воде. Для обеспечения долговечности работы насоса необходимо исключить возможность попадания абразивных частиц в электродвигатель. С этой целью электродвигатель заливают чистой водой, которая отделяется от перекачиваемой манжетным уплотнителем. Применяются и маслонаполненные электродвигатели. Промышленность выпускает погружные насосы типа ЭЦB. KПД насосов 45 - 80%. Применяют и другие марки насосов. Вихревые насосы Насосы данного типа предназначены для перекачивания волы и других жидкостей без механических примесей. Общий вид насоса показан на рис. 5.10. Рабочим органом вихревого насоса является рабочее колесо 7 с радиальными или наклонными лопастями (рис. 5.9), помещенное в цилиндрический корпус с малым торцевым зазором. В боковых стенках корпуса по периферии имеется концентрический канат 5, соединяющий входной 2 напорный 3 патрубки. Канал уплотняется перемычкой 4, разделяющей входной и напорный патрубки. Она максимально приближена к рабочему колесу и перекрывает не менее двух лопастей.  Рис. 5.10. Вихревой насос: 1-корпус; 2-всасывающий патрубок (ВП); 3-напорный патрубок (НП); 4-перемычка; 5-кольцевой канал; 6-лопасти (лопатки); 7-рабочее колесо. Схема работы насоса показана на рис. 5.11. Жидкость, поступающая в рабочую зону, захватывается лопатками, разгоняется до высокой скорости и выводится из аппарата через напорный патрубок 3. При движении частицы воды, кроме этого движения, описывают и сложную, близкую к винтовой, траекторию. Это в конечном итоге приводит к значительному увеличению кинетической энергии воды и значительному повышению давлении, при больших потерях.  Рис. 5.9. Схема вихревого насоса: а – разрез; б – схема движения воды в канале; в – перечный разрез канала: 1 - 7 - см. рис. 5.10 Большинство насосов имеют самовсасывающую способность, т.е. могут включаться в работу без предварительного заполнения жидкостью. Корпус насоса заполняется водой один раз после монтажа. Вихревые насосы получили широкое распространение. Их применяют в случаях, когда требуется получить большой напор при малой подаче. В сельскохозяйственном производстве насосы вихревого типа часто используют: в системах водоснабжения; для подпитки водогрейных котлов; в системах отопления; кормоцехах животноводческих ферм и т. д. К достоинствам вихревых насосов относят: 1. Более высокий, чем у центробежных насосов, напор (в 3 - 5 раз) при одинаковых размерах и скорости вращения рабочего органа. 2. Простота конструкции и небольшие габаритные размеры. З. Обратимость - насос работает при любом направлении вращения, при этом BП и НП меняются местами. (В отдельных конструкциях смена направления вращения нежелательна). 4. Способность к самовсасыванию. Насос необходимо заполнить водой один раз после монтажа. Отсюда простота запуска и большая надежность работы в автоматизированном режиме. Недостатками вихревых аппаратов являются: 1.Сравнительно низкий КПД (20- 50%). 2.Повышенная чувствительность к механическим примесям. Вопросы дли самоконтроля 1. Как устроен насос? 2. Что является рабочим органом насоса? 3. Как регулируется сальник? 4. Чему равняется высота всасывания насоса? 5. Как работает насос? 6. Расшифруйте марку насоса. 7. Как, не разбирая насос определить направление вращения рабочего органа его? 8. Как запустить насос в работу? 9. Зачем нужен обратный клапан? Таблица 5.1 Техническая характеристика отдельных насосов

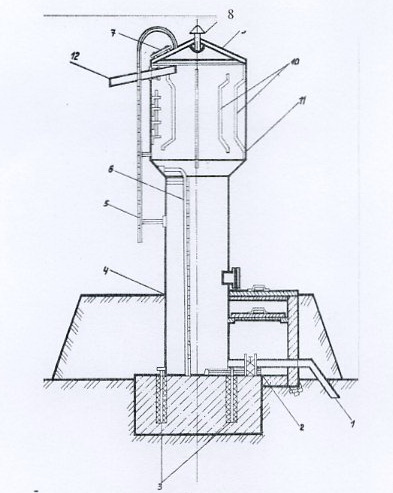

Примечание. Примеры расшифровки марки насосов: Насос серии К К 8/18 - консольный; 8 подача в м3/ч; 18 - напор в метрах водяного столба. 1,5 К – 8/18 – 1,5 диаметр всасывающего патрубка (в дюймах); К -консольный; 8 - подача в м3/ч; 18 - напор в метрах водяного столба. 1,5 К – 6 – 1,5 диаметр всасывающего патрубка в дюймах; 6 – коэффициент быстроходности, уменьшенный в 10 раз. Насос серии ЭЦВ ЭЦВ 4 – 1,6 – 65 – Э – электрический, Ц – центробежный, В – водяной, 4 – диаметр обсадной трубы скважины (в дюймах), 10 – подача насоса в м3/ч, 50 - напор насоса в метрах водяного столба. Насос серии В 1,5В – 1,3М – 1,5 - диаметр всасывающего патрубка (в дюймах), В - вихревой; 1,3 - коэффициент быстроходности, уменьшенный в 10 раз. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6 Водонапорное оборудование. Автопоилки Объекты: автопоилки, плакаты. Содержание и порядок выполнения работы: 1. Ознакомиться с общим устройством водонапорного оборудования и автопоилок. Уяснить назначение и устройство основных узлов и деталей. 2. Изучить технологический процесс работы указанных машин и порядок проведения основных регулировок, 3. Привести в порядок рабочее место. 4. Составить отчет по работе. 5. Защитить работу. Описание оборудования Водонапорные башни Из большого разнообразия водонапорных башен (шатровых и бесшатровых) из-за своей дешевизны, простоты конструкции и возможности эксплуатации без теплоизоляции получили сборно-блочные металлические бесшатровые башни типа БP (башня А.А.Рожновского и далее емкость в м3) (рис. 6.1).  Рис. 6.1. Сборно-блочная металлическая башня: 1 - напорно-разводящий патрубок; 2 - грязевая труба; 3 - анкерные болты; 4 - ствол башни; 5,6 - наружная и внутренняя лестница; 7 - люк; 8 - вентиляционный патрубок; 9 - крышка; 10 - льдоудерживатели; 11 - бак; 12 - переливной патрубок. Башня монтируется на бетонном фундаменте и в последующем обсыпается землей. Включение и выключение насоса производится по сигналу электродных датчиков, установленных в баке 11. Обязательным условием бесперебойной работы башни в зимний период является наличие движения воды (так при наружной температуре до -25°, обмен воды в башне должен осуществляться не реже двух раз в сутки). На внутренних стенках башни образуется слой льда, выполняющего функцию теплоизоляции, поэтому, при использовании подземных источников с температурой воды выше плюс 4° в местностях с температурой не ниже минус 40°, башню можно не утеплять. При потеплении, таяние льда начинается от стенок башни, при этом возникает опасность всплытия больших масс льда, что может вызвать повреждение корпуса. Для предотвращения этого, внутри бака установлены скобы – льдоудерживатели (поз. 10). В верхней части бака имеется переливной патрубок 12, не допускающий переполнения емкости. |