Отчет по работе. Защитить работу. Описание оборудования Любое изделие и оборудование, в том числе и для механизации животноводства, можно представить в виде (рис. 1)

Скачать 5.23 Mb. Скачать 5.23 Mb.

|

|

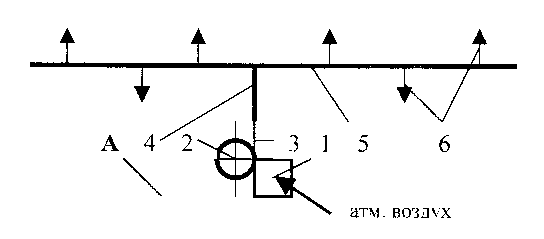

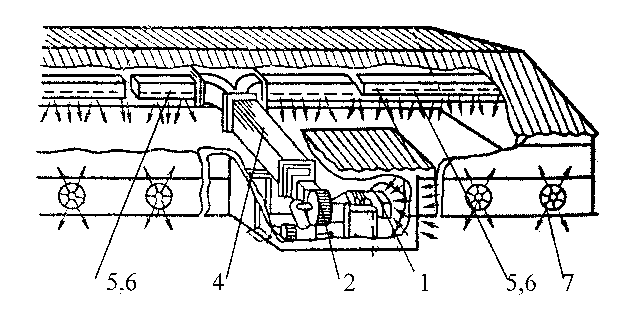

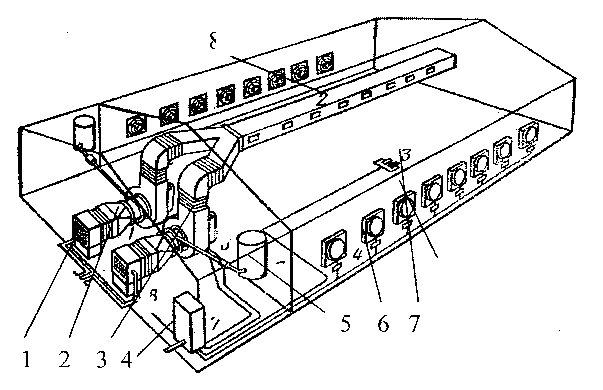

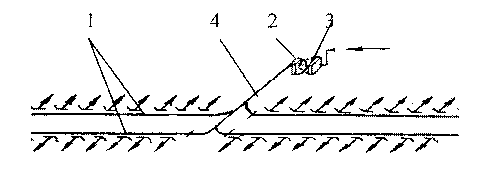

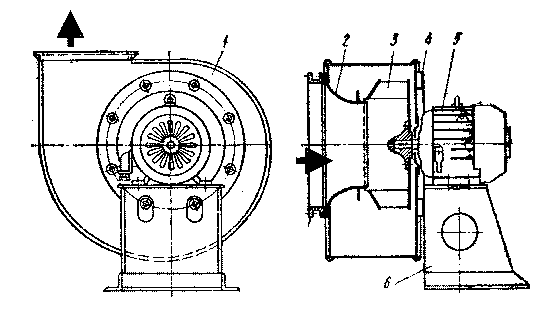

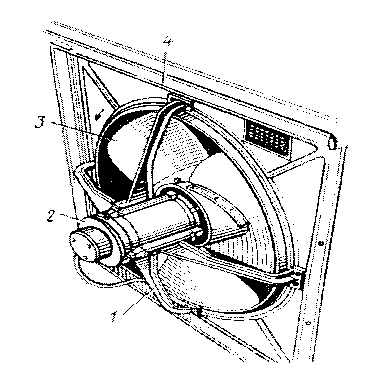

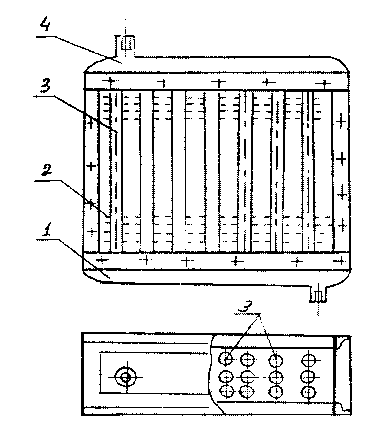

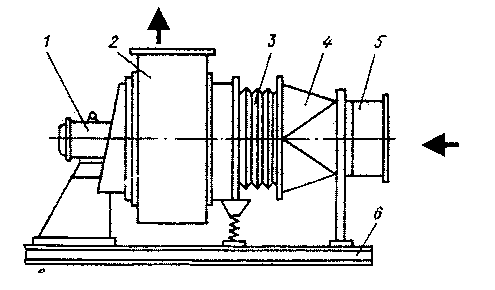

Вопросы для самоконтроля 1. Из каких сборочных единиц состоит электростригальный агрегат ЭСА - 1Д? ЭСА - 6/200? 2. Укажите достоинства машинки МСУ - 200? 3. Как затачиваются режущие пары стригальных машинок регулировки машинки МСУ - 200. 4. Как регулируют режущую пару? 5. Как передается движение в стригальной машинке? 6. Какое устройство в машинке преобразует вращательное движение в колебательное? 7. При каком напряжении работает машинка МСУ - 200? 8. Почему производительность и качество работы машинки МСУ-200 выше? ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 27 Оборудование дли создания микроклимата Объекты: вентиляторы, калориферы и др., плакаты. Содержание и порядок выполнения работы: 1. Ознакомиться с общим устройством и работой оборудования для создания микроклимата. 2. Уяснить способы регулирования режимов работы. 3. Убрать рабочее место. 4. Составить отчёт по прилагаемой схеме. 5. Защитить работу. Описание оборудования Система обеспечения параметров микроклимата позволяет поддерживать в производственном помещении требуемые показатели по составу воздуха, температуре, влажности и др. Оборудование системы вентиляции подразделяется на приточную и вытяжную. Первая позволяет доставлять и распределять в производственную зону свежий воздух, вторая - удалять из нее отработанный воздух. В простейших системах с естественным побуждением движение воздуха происходит за счет разности температур внутри и снаружи помещения без применения механических средств (вентиляторов). При значительном скоплении поголовья животных в помещении такая система не позволяет выдержать параметры микроклимата и приходится применять механические средства. Принудительную или механическую систему вентиляции (с одним или несколькими вентиляторами) обычно совмещают с системой подогрева воздуха на притоке (в холодное время года). Довольно часто приточная система включает и систему увлажнения воздуха. Преимущество такой системы обеспечения микроклимата состоит в том, что она обладает высокой надежностью в работе и позволяет в широких пределах регулировать параметры микроклимата в помещении. Простейшая типичная схема приточной вентиляции и отопления представлена на рис. 27.1.  Рис. 27.1. Схема приточной вентиляции и отопления: 1 - подогреватель воздуха; 2 - вентилятор; 3 - соединительный рукав; 4 - воздуховод; 5 - распределительные воздуховоды; 6 - регулируемые боковые выходы воздуха. Расстановка оборудования приточной вентиляции и отопления представлена на рис. 27.2.  Рис. 27.2. Расстановка оборудования вентиляции и отопления в свинарнике: 1 - 6 - см. рис. 27.1; 7 - вентилятор для удаления воздуха. В зависимости от назначения помещения принудительная система вентиляции может выглядеть и как показано на рис. 27.3. Свежий воздух забирается из атмосферы, проходит через подогреватель и увлажнитель и далее центробежным вентилятором нагнетается в распределительные воздуховоды. Для подачи свежего воздуха применяются две параллельно работающих системы. В производственной зоне он распределяется через регулируемые отверстия. Из помещения загрязненный воздух обычно удаляется осевыми вентиляторами. Они устанавливаться в стенах или потолочных перекрытиях. Работа оборудования приточно-вытяжной системы происходит в автоматическом режиме в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении, которые контролируются датчиками. Параметры микроклимата регулируются изменением числа работающих оконных вентиляторов и скорости вращения их крыльчаток, а также изменением мощности калориферов.  Рис. 273. Расстановка оборудования вентиляции и отопления в птичнике: 1 - подогреватель воздуха с жалюзи; 2 - переходник с увлажнителем; 3 - вентилятор; 4 - шкаф управления; 5 - водяной бак; 6 - вытяжной вентилятор; 7 - датчик; 8 - воздуховод с регулируемыми выходами. Если ширина производственного помещения большая, то применяют большее количество воздуховодов (рис. 27.4). В животноводстве используют и комплекты оборудования для вентиляции и отопления типа «Климат», устройство и работа которых аналогична рассмотренным.  Рис. 27.4. Схема приточной вентиляции и отопления двумя воздуховодами в четырехрядном коровнике: 1 - распределительные воздуховоды; 2 - вентилятор; 3 - калорифер; 4 - воздуховод. Рассмотрим основные элементы системы отопления и вентиляции. Вентиляторы Для подачи воздуха в систему обычно используются центробежные вентиляторы. На фермах обычно используются вентиляторы сельскохозяйственной серии Ц4 - 70. В зависимости от номера вентилятора их исполнение различно. Вентиляторы с номерами 1- 4 имеют рабочее колесо, установленное на валу приводного электродвигателя (рис.27.5). У вентиляторов с большими номерами рабочее колесо приводится во вращение через ременную передачу. Рабочим органом центробежного вентилятора является крыльчатка. Она представляет собой диски, между которыми установлены наклонные лопатки. При вращении крыльчатки 3 воздух лопатками отбрасывается к периферии и под давлением выходит из вентилятора. В центре рабочего opгана создается разряжение и туда непрерывно поступает воздух из атмосферы.  Рис. 27.5. Вентилятор серии Ц4 - 70: 1 – улиткообразный корпус; 2 – всасывающая горловина; 3 – крыльчатка; 4 – боковина; 5 – электродвигатель; 6 – подставка. При работе вентилятора возможна сильная вибрация, поэтому он обычно устанавливается на вибропрокладках и соединяется с трубопроводами гибкими рукавами. Основными характеристиками вентиляторов являются подача и развиваемый напор. Центробежные вентиляторы создают значительный напор и поэтому и используются в приточных системах. В вытяжных системах высокий напор обычно не требуется и поэтому здесь обычно используются осевые вентиляторы (рис. 27.6). При монтаже в оконных проемах они забирают воздух из помещения и выбрасывают его в атмосферу. Распределительные воздуховоды имеют круглое или прямоугольное сечение и изготовляются из оцинкованной жести или пластмассы.  Рис. 27.6. Осевой вентилятор типа ВО: 1 - крепление; 2 - электродвигатель; 3 - крыльчатка; 4 - рамка крепления. Воздухоподогреватели В качестве воздухоподогревателей на фермах применяют: - водяные и паровые калориферы (последние редко) (рис. 27.7); - электронагреватели; - газовые и жидкотопливные нагреватели (используются редко). Наиболее распространенными подогревателями (калориферами) являются аппараты КФС и КФБ. Калориферы фронтальные большие (КФБ) имеют три ряда вертикальных оребренных труб (рис. 27.6), средние (КФС) - два.  Рис. 27.7. Калорифер фронтальный большой (КФБ): 1 - нижний поддон; 2 - ребра; 3 - трубы; 4 - верхний поддон. На входе в воздухонагреватель обычно устанавливаются жалюзи, позволяющий регулировать подачу воздуха и исключать попадание в систему посторонних предметов. Калориферы подбираются по площади нагрева, косвенным показателем которой является номер калорифера. При электрическом способе подогрева применяют электрокалориферные установки (рис. 27.8). Эти установки применяются для нагрева воздуха при отсутствии на ферме котельной установки. Они не требуют прокладки дорогостоящих коммуникаций, не размораживаются и работают в автоматическом режиме. Однако потребляют большое количество электроэнергии.  Рис. 27.7. Электрокалориферная установка: 1 - электродвигатель вентилятора; 2 - центробежный вентилятор; 3 - рукав; 4 - электронагревательный блок; 5 - переходник; 6 - рама. Достоинством электрокалориферных установок является простота автоматизации процесса поддержания заданных параметров микроклимата в производственном помещении. Таблица 27.1. Техническая характеристика

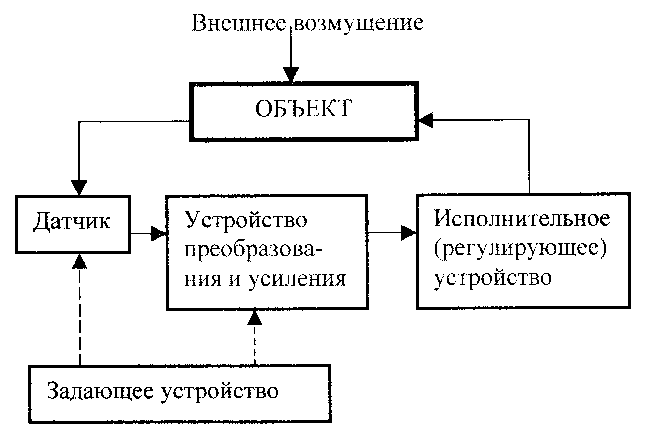

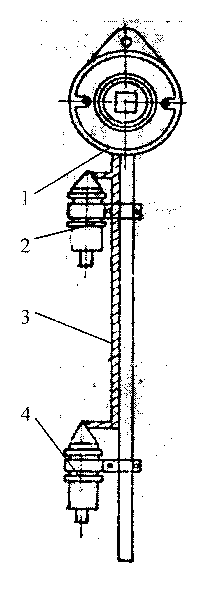

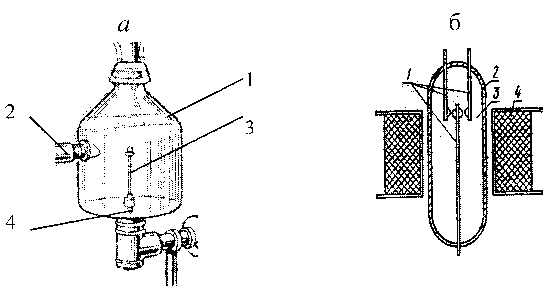

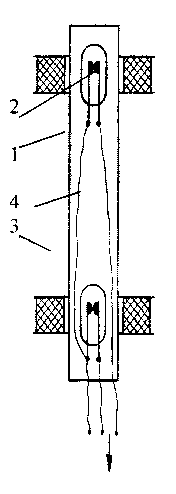

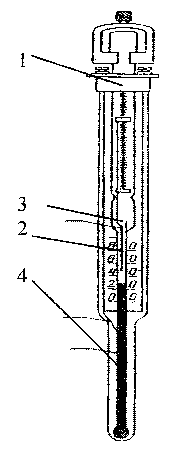

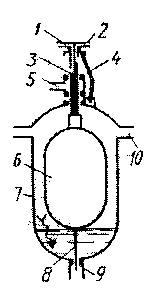

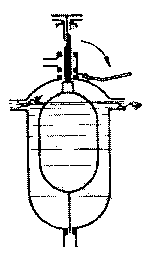

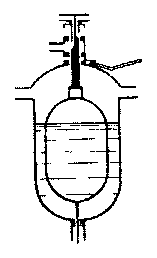

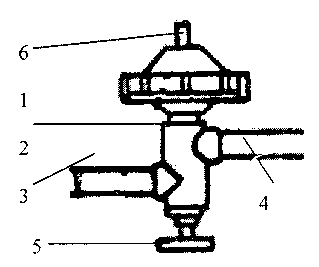

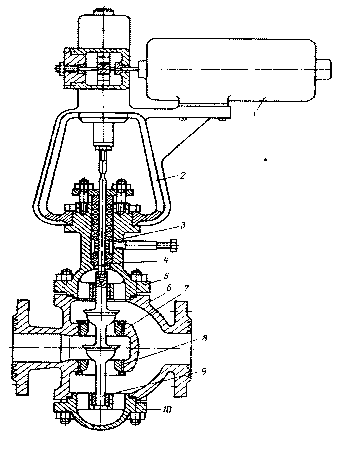

Вопросы для самоконтроля 1. Как устроена приточная система вентиляции и отопления с механическим побуждением воздуха? 2. Как она работает? 3. Какие способы нагрева воздуха применяются в системах вентиляции. 4. Когда применяются центробежные вентиляторы? 5. Как они устроены и работают? 6. Когда применяются осевые вентиляторы? 7. Как работают электрокалориферы? 8. Назовите серию нагнетательных сельскохозяйственных вентиляторов. 9. Назовите серию вытяжных вентиляторов. 10. Каким образом регулируют параметры микроклимата? ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 28 Элементы систем автоматизации процессов в животноводстве Объекты: датчики, исполнительные устройства, плакаты. Содержание и порядок выполнения работы: 1. Ознакомиться с общим элементы систем автоматизации процессов. 2. Уяснить назначение основных узлов и их взаимодействие. 3. Освоить основные технологические регулировки. 4. Убрать рабочее место. 5. Составить отчет по прилагаемой форме. 6. Защитить работу. Описание оборудования Для работы в автоматическом режиме машина должна быть оборудована системой автоматического регулирования (CAP) В общем виде, функциональная схема системы автоматического регулирования представлена на рис. 28.1. При работе системы датчик определяет один или несколько показателей технологического процесса и выдает сигнал устройству преобразования и усиления. В случае отклонения показаний от установленных задающим устройством, исполнительное (регулирующее) устройство корректирует рабочий процесс объекта.  Рис. 28.1. Функциональная схема системы автоматического регулирования В животноводческом оборудовании САР могут быть: электрическими, механическими, пневматическими или (чаще всего) комбинированными. Устройство преобразования иногда объединяют с датчиком. В качестве устройств усиления чаще всего применяют электрические системы и лишь иногда пневмомеханические устройства (доение). Датчики Наиболее распространены электрические датчики неэлектрических величин. а) электродный датчик уровня башенных водокачек Р  аботой погружных насосов ЭЦВ в системе водоснабжения (исполнительное устройство) управляют электродные датчики уровня устанавливаемые в башнях БР (рис.28.2). Датчик является элементом системы «САУНА» (система управления насосным агрегатом). аботой погружных насосов ЭЦВ в системе водоснабжения (исполнительное устройство) управляют электродные датчики уровня устанавливаемые в башнях БР (рис.28.2). Датчик является элементом системы «САУНА» (система управления насосным агрегатом).Рис. 28.2. Датчик уровня башенных водокачек: 1 - коробка присоединительная; 2 - датчик верхнего уровня; 3 - кабель; 4 - датчик нижнего уровня. При работе насоса излишки воды скапливаются в башне, и при достижении верхнего уровня вода достигает верхнего электрода. Цепь замыкается и насос отключается. При питании потребителей из башни уровень ее понижается при достижении нижнего электрода, насос включается в работу. б) поплавковый датчик уровня молока установки АДМ – 8 Датчик уровня молока установлен в молокосборнике доильной установки (рис.28.3а) он управляет работой молочного насоса. Он представляет собой вертикальный стержень, внутри которого вверху и внизу установлены герконы (герметизированные контакты). Герконы (рис.28.3б) представляют собой стеклянный сосуд, в котором установлены контакты. Внутренняя полость заполнена инертным газом.  Рис. 28.3. Датчик уровня молока а – схема установки; б – схема работы геркона 1 – молокосборник; 1 – контакты; 2 – патрубок молочный; 2 – корпус; 3 – стержень датчика; 3 – внутренняя полость; 4 – поплавок с магнитом. 4 – магнит. Замыкание и размыкание контактов происходит в магнитном поле. Работает датчик следующим образом. В начале доения поплавок 3 (рис. 28.4) находится в нижнем положении, контакты нижнего геркона разомкнуты, и молочный насос не работает. Молоко заполняет молокосборник и поплавок с магнитом всплывает и при достижении верхнего уровня подъема верхний геркон попадает в магнитное поле поплавка и его контакты замыкаются. Молочный насос (исполнительное устройство) включается в работу и отсасывает молоко. После достижения поплавком нижнего уровня насос отключается. Р  ис.28.4. Работа датчика: ис.28.4. Работа датчика:1 - полый стержень; 2 - геркоп; 3 - поплавок с магнитом; 4 - электропроводка. В схеме применяется электрическое устройство усиления. в) электроконтактный датчик температуры (термометр) Для управления работой систем регулирования температуры (системы микроклимата, инкубаторы и др.) используют электроконтактный датчик (рис. 28.5). При повышении температуры столбик ртути 4 поднимается и в него входит электрод 2, что замыкает цепь управления системой, работа которой понижает температуру среды, в которой находится термометр. В результате этого столбик ртути опускается и появляется зазор меду ртутью и электродом, то есть цепь управления размыкается. В системах управления приборами регулирования влажности используются два электроконтактных термометра, причем один из них помещается в воде. Р  ис. 28.5. Электроконтактный термометр: ис. 28.5. Электроконтактный термометр:1 - магнитно-поворотное устройство; 2 - подвижный электрод; 3 - неподвижный электрод; 4 - столбик ртути. г) поплавковый датчик автомата доения МДФ - 1 В манипуляторе машинного доения датчик в процессе доения выполнен выдает несколько команд (рис.28.6). Р  ис.28.6. Работа датчика в начальный период доения: ис.28.6. Работа датчика в начальный период доения:1 - патрубок додоя; 2 - патрубок отключения доильного аппарата от вакуумной линии; 3 - плунжер; 4 - скоба; 5 - патрубок соединения с вакуумпроводом; 6 - поплавок; 7 - корпус; 8 - игла переменного диаметра; 9 - калиброванное отверстие; 10 - патрубок выхода молока. В  начальный период доения плунжер 3 верхней частью опирается на скобу 4. Канал додоя через патрубок 1 и канал 2 соединяются с атмосферой. Молоко поступает в поплавковую камеру, часть его по калиброванному отверстию 9 поступает в молокопровод. Калиброванное отверстие не может пропустить все молоко, оно скапливается в поплавковой камере, поплавок 6 всплывает и скоба 4 падает вниз (рис.28.7). начальный период доения плунжер 3 верхней частью опирается на скобу 4. Канал додоя через патрубок 1 и канал 2 соединяются с атмосферой. Молоко поступает в поплавковую камеру, часть его по калиброванному отверстию 9 поступает в молокопровод. Калиброванное отверстие не может пропустить все молоко, оно скапливается в поплавковой камере, поплавок 6 всплывает и скоба 4 падает вниз (рис.28.7).Рис.28.7. Работа датчика в период интенсивной молокоотдачи: Наступает период интенсивной молокоотдачи. В это время молоко от доильного аппарата проходит через поплавковую камеру и по патрубку выхода молока 10 и калиброванное отверстие 9 поступает в молокопровод. П  ри снижении интенсивности потока молока до 400-600 Г/мин. Оно начинает выходить только через калиброванное отверстие 9 (рис.28.8 ). ри снижении интенсивности потока молока до 400-600 Г/мин. Оно начинает выходить только через калиброванное отверстие 9 (рис.28.8 ).Рис.28.8. Работа датчика в период снижения интенсивности молокоотдачи: Уровень молока понижается, поплавок 6 опускается и тонкой частью иглы 8 перекрывает часть калиброванного отверстия. При достижении поплавком определенного уровня плунжер 3 соединяет цилиндр додоя (исполнительное устройство) с вакуумной системой и происходит машинный додой (рис. 28.9). При дальнейшем снижении интенсивности поплавок продолжает перемещаться вниз и наступает момент, когда плунжер 3 соединяет 5 с вакуумпроводом.  Рис.28.9. Работа датчика в период машинного додоя Вакуум через патрубок поступает в пульсоусилитель (устройство усиления). Далее срабатывает система отключения и снятия доильного аппарата (исполнительное устройство). Исполнительные (регулирующие) устройства В качестве исполнительных устройств может использоваться типовое оборудование: - насосы ЭЦВ (системы водоснабжения); - молочные насосы (доильные установки АДМ - 8, «Тандем» и др.); - электрокалориферные установки типа СФОА (системы вентиляции и отопления); - электродвигатели с регулируемой частотой вращения (системы вентиляции и отопления); - пневмо- и гидроцилиндры и др. Используют и специальные конструкции: а) пневмогидравлический клапан доильных установок В нерабочем положении (рис. 28.10) шток перекрывает сечение трубопровода. В случае поступления вакуума по штуцеру 6, мембрана пневмокамеры приподнимает шток и жидкость поступает из подводящего трубопровода 4 в отводящий 3.  Рис. 28.10. Пневмогидравлический клапан: 1 - пневмокамера со штоком; 2 - корпус; 3 - отводящий трубопровод; 4 - подводящий трубопровод; 5 - маховичок ручного управления; 6 - вакуумный штуцер. б) регулирующий клапан с электроприводом Клапаны такого типа (рис. 28.11) используются в качестве исполнительного механизма в системах горячего и холодного водоснабжения.  Рис. 28.11. Устройство регулирующего клапана: 1 - механизм привода; 2 - кронштейн; 3 - сальник; 4 - шток; 5 - верхняя крышка; 6 - корпус; 7 - верхнее седло; 8 - нижнее седло; 9 - плунжер; 10 - нижняя крышка. Регулирующего клапана монтируется на питающем трубопроводе. Необходимый расход жидкости за счет перемещения плунжера 9 с помощью механизма привода 1. Вопросы для самоконтроля 1. Назовите составляющие функциональной схемы автоматического управления. 2. Что такое «геркон» и где он применяется? 3. Как работает система ВУ (верхний уровень) и НУ (нижний уровень)? 4. Как устанавливают температуру срабатывания электроконтактного термометра? 5. Назовите датчики системы автоматического управления. 6. В каких режимах работает поплавковый датчик автомата доения? 7. Перечислите исполнительные устройства САР. 8. Что управляет работой герконов в датчике уровня молока? | |||||||||||||||||||||||||||