Пальпация щитовидной железы

Скачать 3.55 Mb. Скачать 3.55 Mb.

|

|

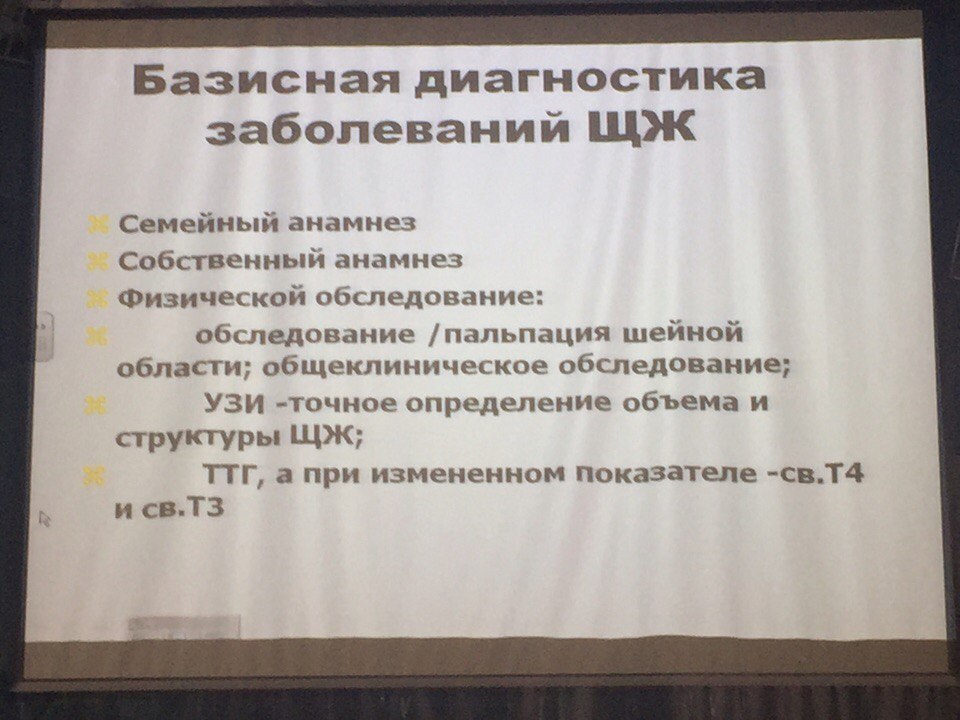

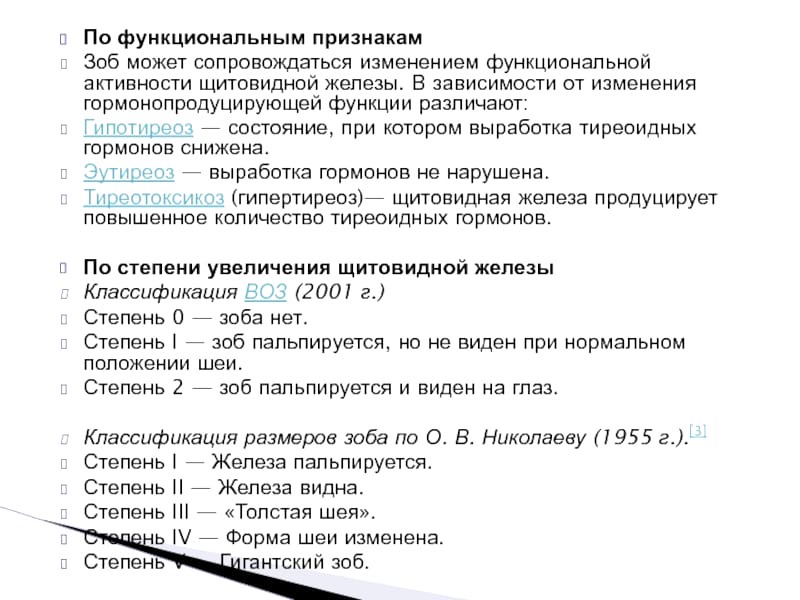

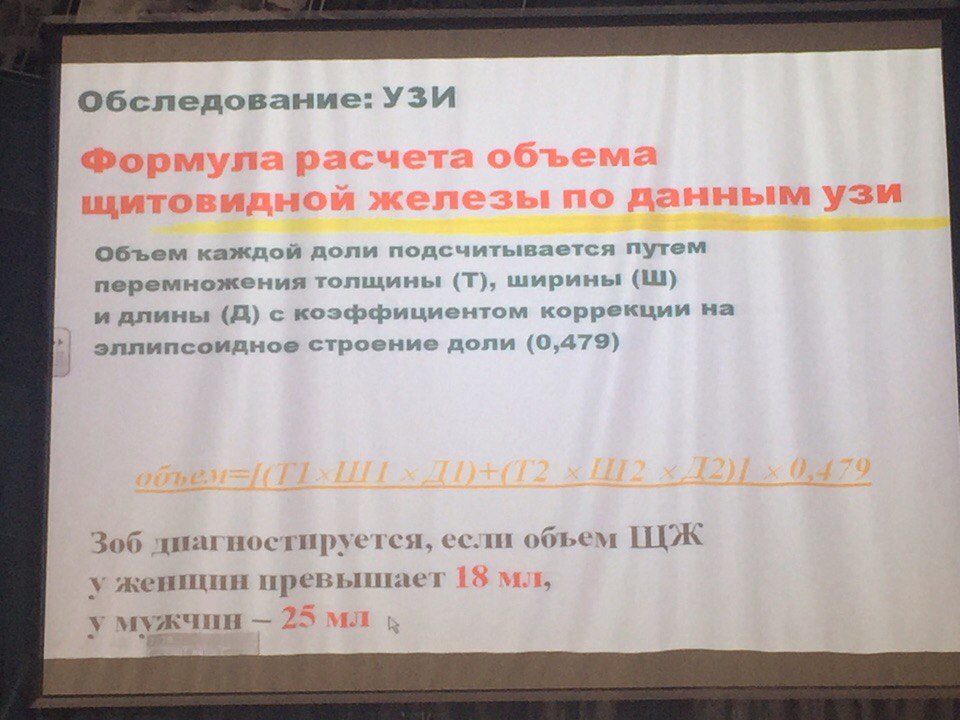

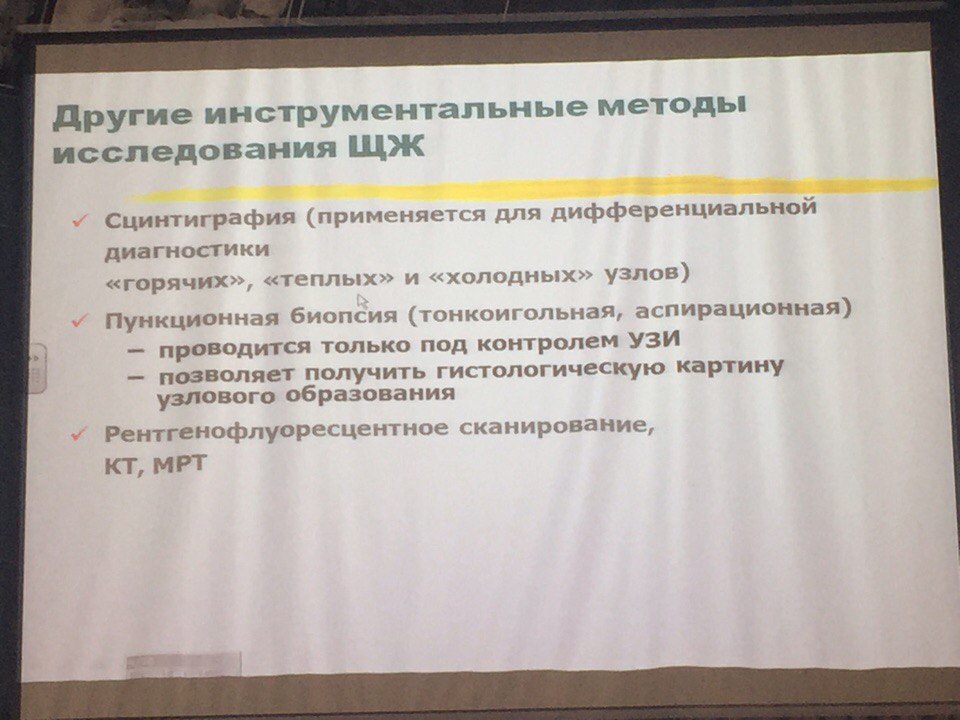

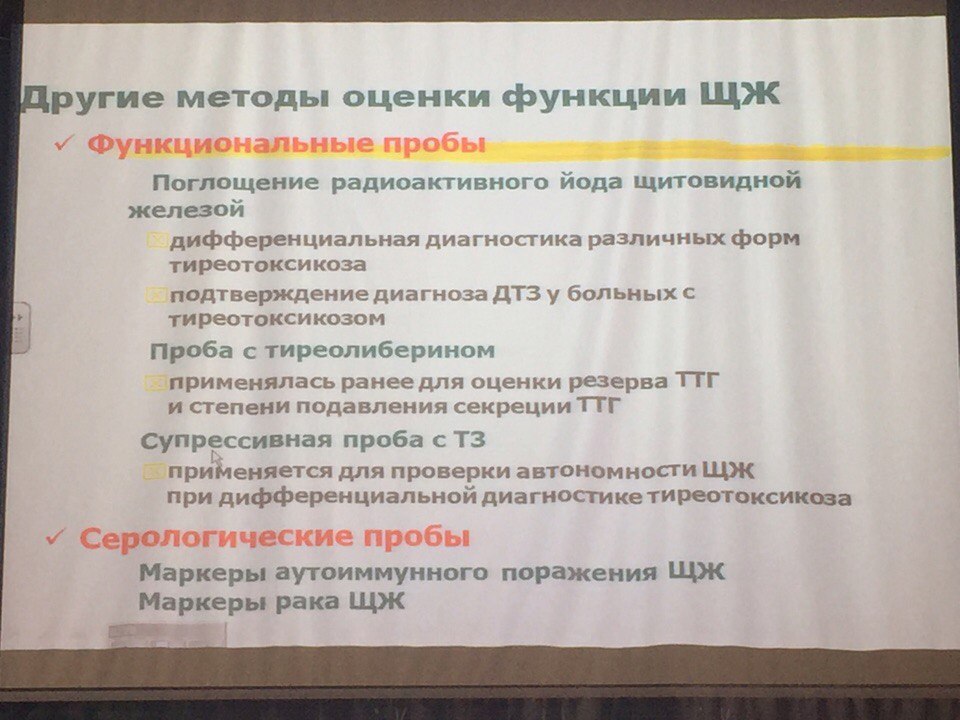

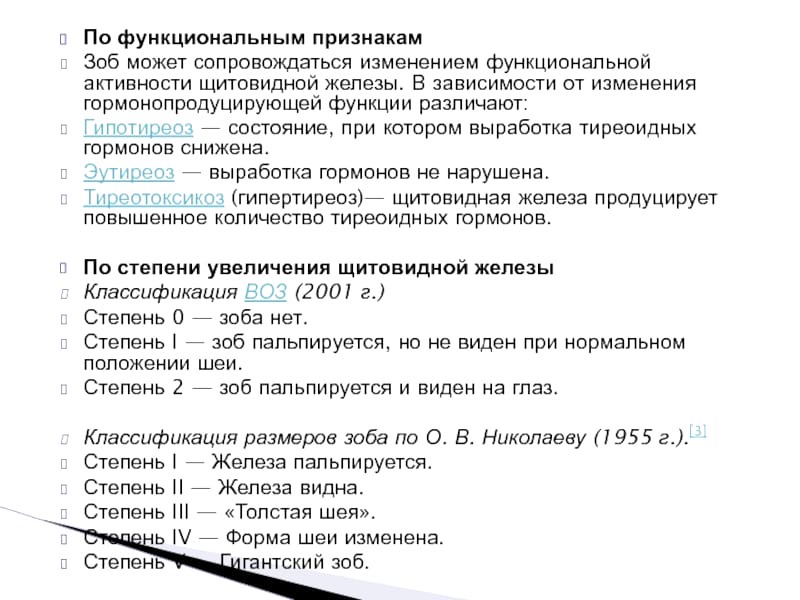

1.Методы диагностики заболеваний ЩЖ: физикальный осмотр, гормональные исследования.  ПАЛЬПАЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Методика Обычно пальпацию щитовидной железы (ЩЖ) врач проводит находясь перед стоящим пациентом. Большие пальцы рук располагают горизонтально на верхнем крае ЩЖ. При значительном увеличении ЩЖ следует находиться позади стоящего или сидящего пациента. Обе руки располагают над проекцией ЩЖ. Больного просят проглотить слюну, при этом пальцами скользят по поверхности ЩЖ. Пальпация затруднена у тучных пациентов, а также у мужчин. Интерпретация Оценивают размер железы, консистенцию (эластичная, плотная), однородность и наличие в ее толще участков уплотнения (узлов), болезненность, подвижность, спаянность с окружающими тканями. Оценку размеров зоба проводят согласно классификации, рекомендованной ВОЗ в 2001 г.  Горманольные исследования: свободный Т3 свободный Т4, ТТГ, АТк рецепторам , Атик тиреоглобулину, Ат к пероксидазе. Первым этапом лабораторной диагностики функции щитовидной железы является определение уровня ТТГ и свободного Т4. При низком уровне ТТГ и нормальном уровне свободного Т4 определяют количество свободного Т3. Дополнительно к определению уровня гормонов щитовидной железы, для исключения аутоиммунной патологии, необходимо определять антитела к тиреоглобулину (ат-ТГ) и антитела к тиреоидной пероксидазе (ат-ТПО). В диагностических целях рекомендуют исследовать эти маркеры в комплексе ат-ТГ + ат-ТПО. Остальные лабораторные тесты выполняются по назначению врача для дифференциальной диагностики заболеваний щитовидной железы. Измерение ТТГ (тиреотропин) Гипофизарный гормон ТТГ стимулирует образование и выброс гормонов щитовидной железы. Когда уровень гормонов щитовидной железы уменьшается, уровень ТТГ увеличивается, и наоборот. В настоящее время измерение ТТГ рекомендуется в качестве начального теста при подозрении на заболевание щитовидной железы. Анализ ТТГ может классифицировать пациентов, страдающих гипертиреозом или гипотиреозом, и людей с нормальной функцией щитовидной железы. В основном нормальный уровень ТТГ позволяет исключить первичные заболевания щитовидной железы. Если уровень ТТГ повышен, можно говорить о гипотиреозе, а если он понижен — о гипертиреозе. В редких случаях уровень ТТГ может быть снижен в результате приема лекарств (таких как кортикостероиды) или при тяжелом психическом или не связанном со щитовидной железой заболевании. Однако такие случаи крайне редки у амбулаторных пациентов. Измерение содержания трийодтиронина и тироксина в крови Когда уровень ТТГ не соответствует норме, проводят измерение концентрации тироксина (Т4) или трийодтиронина (Т3) для определения степени нарушения функции щитовидной железы. Повышенный уровень тироксина или трийодтиронина, в сочетании с низким уровнем или подавлением ТТГ, позволяет установить гипертиреоз. Повышенный уровень ТТГ, в сочетании с низким уровнем тироксина, также свидетельствует о гипотиреозе. За время использования анализа ТТГ в качестве первичного теста врачи выявили пациентов, у которых понижен или повышен только уровень ТТГ, а уровни тироксина и трийодтиронина имеют нормальную величину. Ттг- 0.4-4.0 мме.л Св т4 10.3-24.5 пмоль.д Св т3 4-74 2. Значение Узи и радиоизотопной сцинтиографии в диагностике заболеваний ЩЖ. УЗИ ЩЖ Методика: Исследование выполняют в положении пациента лежа на спине с подложенным под плечевой пояс валиком и запрокинутой головой. Обычно используют высокочастотные линейные датчики 7,5–13 МГц, работающие в режиме реального времени. При больших размерах ЩЖ измерения можно проводить конвексными датчиками 3,5–5,0 МГц. Щитовидная железа расположена на передней поверхности шеи; определяется от щитовидного хряща до надключичной области и состоит из двух долей и перешейка. Верхней границей ЩЖ выступает щитовидный хрящ, нижней — 5–6-й хрящ трахеи, перешеек расположен на уровне 1–3-го или 2–4-го хряща трахеи. Оценивают поперечные срезы обеих долей и перешейка, проводят измерения максимальных размеров ширины и толщины. Затем в продольной плоскости измеряют длину каждой из долей. Длина доли — расстояние между ее полюсами. Перешеек определяется кпереди от трахеи, толщина его не превышает 0,5 см. Пирамидальная доля может определяться при значительном увеличении ЩЖ. Для вычисления объема ЩЖ используют метод, основанный на измерении толщины, ширины и длины каждой доли с учетом коэффициента для определения объема структур, имеющих форму эллипса: V = А × В × С × К, где V — объем доли; А — ее толщина; В — ее ширина, С — ее длина; К — коэффициент, равный 0,479. В норме объем ЩЖ (сумма объемов правой и левой долей) у женщин не превышает 18, у мужчин — 25 мл. Нижней границы нормы объема не установлено. К признакам, оцениваемым при УЗИ железы, относят следующие: расположение; • размеры; • контуры (четкие, нечеткие; ровные, бугристые); • эхо-структуру (однородную, неоднородную); • эхогенность (пониженную, среднюю, повышенную); • объемые образования, их размеры, контуры, эхогенность • и эхо-структуру; взаимоотношение ЩЖ с окружающими структурами • состояние регионарных лимфатических узлов  Ультразвуковые признаки неизмененной ЩЖ следующие: – типичное расположение; – четкие ровные контуры; – нормальные размеры; – средняя эхогенность; – однородность или неоднородность эхоструктуры. СЦИНТИГРАФИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Сцинтиграфия (сканирование) — единственный метод получения информации о функциональной активности ткани и анатомотопографических характеристиках ЩЖ. Методика В зависимости от поставленных задач используют различные РФП. Изотоп 131I в современных условиях применяют для определения способности ЩЖ аккумулировать йод из крови перед РЙТ диффузно-токсического зоба. Оптимальным РФП для диагностики заболеваний ЩЖ является изотоп 123I, однако высокая стоимость его циклотронного получения и неудобство транспортировки в отдаленные от производителя клиники ограничивают широкое использование. Для рутинной сцинтиграфии чаще используют 99mTc-пертехнетат, который не участвует в синтезе гормонов, поэтому время его полувыведения из ЩЖ небольшое. Кроме того, благодаря отсутствию β-излучения и короткому времени полураспада лучевая нагрузка на орган значительно ниже, чем при использовании изотопов йода. Сцинтиграфию ЩЖ проводят в передней проекции при положении пациента лежа на спине с запрокинутой головой, с валиком под шеей. При необходимости добавляют боковые и косые проекции или цифровую однофотонную эмиссионную КТ. Интерпретация У здорового человека ЩЖ визуализируется в форме бабочки или подковы. Она расположена выше яремной вырезки грудины на 2–3 см. В редких случаях обнаруживают пирамидальную Препарат в долях должен распределяться относительно равномерно. Чаще всего правая доля несколько больше левой, и часть накапливаемого в ней РФП может быть на 10–20% больше, чем в левой. При исследовании с 99mTc-пертехнетатом видны слюнные железы, иногда сосуды шеи, пищевод и фон. При эутиреозе активность тиреоидной ткани больше, чем слюнных желез. Сцинтиграфия позволяет выявить узлы. В зависимости от степени аккумуляции ЛС узлы называют «горячими» и «холодными» — с повышенным и пониженным накоплением индикатора соответственно. «Горячий» очаг соответствует автономно функционирующему узлу (токсической аденоме) или функциональной автономии, при этом тиреоидная ткань почти не визуализируется либо слабо контрастируется. В редких случаях «горячие» узлы выявляют при злокачественном поражении ЩЖ с активными метастазами. «Холодный» узел — участок нефункционирующей тиреоидной ткани, киста, опухоль, рубцовые изменения или очаговый тиреоидит. При обнаружении «холодного» очага и подозрении на рак для дифференциальной диагностики проводят исследование с 99mTc-MIBI. Полученную сцинтиграмму сравнивают с результатами исследований, проведенных с технецием или йодом. При узловом зобе изображения идентичны, то есть в обоих случаях определяются «холодные» очаги. При РЩЖ «холодные» очаги по технецию или йоду чаще всего выглядят «горячими» по MIBI. Кроме того, можно обнаружить регионарные и отдаленные метастазы.   3. Классификация зоба, определение степени зоба.  Форма зоба: диффузный; узловой; многоузловой (полинодозный); смешанный. Происхождение зоба: эндемический; спорадический. 7.Показания к оперативному лечению при диффузном токсическом зобе. Осложнения операции. Показания к хирургическому лечению: · сочетание диффузного токсического зоба с неопластическими процессами; · большие размеры зоба с признаками компрессии окружающих органов и анатомических структур (независимо от тяжести тиреотоксикоза); · тиреотоксикоз тяжелой степени; · отсутствие стойкого эффекта от консервативной терапии, рецидив заболевания; · непереносимость тиреостатических препаратов; · загрудинное расположение зоба. Послеоперационные осложнения: · кровотечение с образованием гематомы (0,3—1%), · парез или паралич голосовых связок в результате повреждения возвратного гортанного нерва (менее 5%), · гипопаратиреоз транзиторного или постоянного характера (0,5—3%), · тиреотоксический криз, · гипотиреоз, · трахеомаляция. 8.Принципы лечения диффузного токсического зоба с помощью радиойодтерапии. Так как при узловом токсическом зобе накопление йода происходит только в ткани автономно функционирующего узла, а остальная ткань щитовидной железы не вырабатывает гормонов, возможно введение в организм пациента небольшого количества радиоактивного изотопа йода, который испускает лучи, проникающие в зоны накопления радиоактивного йода. Накопивший радиоактивный йод токсический узел щитовидной железы будет разрушен лучами, при этом остальная ткань щитовидной железы практически не пострадает, поскольку она радиоактивный йод не накопит. Преимуществами терапии радиоактивным йодом является полная безболезненность, высокая эффективность. Либо вот так рассказать: (Радиойодтерапия заболеваний щитовидной железы основана на механизме активного транспорта I-131 из крови посредством Na-I-симпортер в фолликулярный эпителий щитовидной железы, накоплении его в фолликулах в связанном с тиреоглобулином виде и секреции с эффективным периодом полувыведения в несколько дней. Благодаря способности клеток щитовидной железы избирательно поглощать йод, концентрация I-131 в щитовидной железе оказывается во много раз больше концентрации в крови. Разрушающее действие I-131 на ткань щитовидной железы вызывают бета- частицы, которые обладают небольшой длиной пробега в тканях. 90% энергии распада бета-частиц в тиреоидной ткани поглощается в пределах 1-2 мм. Таким образом, разрушающее действие радиоактивного йода ограничивается тканью щитовидной железы. Близлежащие ткани остаются практически не поврежденными. Гамма-кванты, испускаемые I-131, не оказывают заметного биологического действия (из-за своей высокой проникающей способности), но позволяют следить за местопребыванием и количеством радиойода в организме. Накопившийся в тканях I-131 вызывает ионизацию молекул клеток щитовидной железы, продукцию большого количества свободных радикалов или короткоживущих токсических ядов, способных повредить жизненно важные биологические структуры, такие как ДНК и ферменты. Все эти события приводят к задержке деления или гибели клеток щитовидной железы. В зависимости от введенной дозы достигается цель лечения – уменьшение продукции гормонов щитовидной железы и/или разрушение ткани щитовидной железы.) 9.Тиреотоксический криз: этиология, клиника, диагностика Этиология: Криз или тиреотоксическая кома развивается после оперативного вмешательства по поводу диффузного токсического зоба или его лечения радиоактивным йодом, в случае, если данные мероприятия проводят без предварительного достижения эутиреоидного состояния пациента.Провоцирующие факторы:стрессовые ситуации,физическое перенапряжение,инфекционные заболевания,травма,оперативное вмешательство на щитовидной железе,другие хирургические вмешательства в том числе и экстракция зуба,сопутствующие заболевания (гастроэнтерит, пневмония и так далее),беременность и роды. Клиника: Больной находится в сознании. В начале - очень возбужден, суетлив, агрессивен, может развится психоз, далее, напротив, состояние выраженного возбуждения может сменяться апатией, малоподвижностью, резкой слабостью. М.б. интенсивная головная боль. +Речь невнятная, затруднена. Характерно положение больного с разведенными, согнутыми в локтях и коленях руками и ногами ("поза лягушки"). Признаком тиреотоксической комы является ощущение выраженного сердцебиения (частота сердечных сокращений возрастает до 200 ударов в минуту), пульс частый, неритмичный. Характерно развитие аритмий. ↑уровень АД. Дыхание учащенное, поверхностное. Отмечается выраженная (профузная) потливость. Кожные покровы горячие, красные. Температура тела может ↑ до 40-41 градусов по Цельсию.Характерна тошнота, м.б. рвота, боли в животе, послабление стула (диарея), может появиться желтуха. В тяжелых случаях может возникать потеря сознания, развитие комы.Проявления связаны с тем, что избыток гормонов щитовидной железы обладает повреждающим действием на сердечно-сосудистую систему, нервную систему, надпочечники Диагностика: Определение в крови уровня тиреотропного гормона, гормонов щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин): отмечается увеличение содержания тироксина и трийодтиронина при пониженном содержании тиреотропного гормона. ЭКГ (электрокардиография) – для выявления нарушений сердечного ритма. Определение уровня глюкозы в крови – возможен ее повышенный уровень. Определение уровня кортизола — гормона надпочечников (вследствие тиреотоксического криза возникает поражение надпочечников с уменьшением уровня кортизола и развитием надпочечниковой недостаточности). 10 ТИРЕОТОКСИЧЕСКИЙ КРИЗ Тиреотоксический криз является осложнением гипертирео-идизма, при котором проявления тиреотоксикоза возрастают до степени, угрожающей жизни. Этиология и патогенез. Тиреотоксический криз наиболее часто наблюдается у больных с умеренно выраженной или тяжелой предшествующей болезнью Грейвса (диффузный токсический зоб), может развиваться после оперативного лечения или радиойодтерапии по поводу ДТЗ на фоне некомпенсированного тиреотоксикоза. При кризе уменьшается связывание тиреоидных гормонов и увеличивается концентрация свободных форм ТЗ и Т4; при этом повышается чувствительность органов и тканей к катехоламинам, развивается относительная надпочечниковая недостаточность. Провоцирующим фактором развития тиреотоксического криза может явиться также инфекция, психоэмоциональный стресс, хирургическое вмешательство, обострение хронического заболевания. Клиническая картина. Под влиянием триггерного фактора происходит нарастание симптомов тиреотоксикоза. Самыми ранними признаками тиреотоксического криза являются лихорадка, тахикардия, потливость, повышенная возбудимость ЦНС и эмоциональная лабильность. Повышение температуры тела колеблется от 38 до 41 °С. Частота пульса обычно составляет 120— 200 уд/мин, но в отдельных случаях она достигает 300 уд/мин. Потливость может быть профузной, что приводит к дегидратации вследствие неощутимых потерь жидкости. У 90% больных с тиреотоксическим кризом наблюдается расстройство ЦНС. Симптоматика весьма вариабельна — от заторможенности, тревожности и эмоциональной лабильности, маниакального поведения, чрезмерного возбуждения и психозадо спутанности сознания, отупения и комы. Может наблюдаться крайняя мышечная слабость. Иногда имеет место тиреотоксическая миопатия, обычно поражающая проксимальные мышцы. При тяжелых формах возможно вовлечение дистальных мышц конечностей, а также мышц туловища и лица. Сердечно-сосудистые нарушения присутствуют у 50% больных независимо от наличия предшествующего заболевания сердца. Обычно имеет место синусовая тахикардия. Могут возникать аритмии, особенно мерцание предсердий, но с присоединением и желудочковых экстрасистол, а также (редко) полная блокада сердца. Помимо повышения частоты сердечных сокращений, отмечается увеличение ударного объема, сердечного выброса и потребления кислорода миокардом. Как правило, резко возрастает пульсовое давление. Терминальными событиями могут быть застойная сердечная недостаточность, отек легких и циркуляторный коллапс. У большинства больных с тиреотоксическим кризом развиваются желудочно-кишечные симптомы. Диарея и гипердефекация способствуют дегидратации. При тиреотоксическом кризе нередко имеют место отсутствие аппетита, тошнога, рвота и схваткообразные боли в животе. Возможно появление желтухи и болезненной гепатомегалии. Диагностика. Клинические диагностические критерии: температура тела выше 38°С; значительная тахикардия, не соответствующая степени повышения температуры; нарушения функции ЦНС, сердечно-сосудистой или пищеварительной системы; чрезмерные периферические проявления тиреотоксикоза. Следует отметить, однако, что диагноз тиреотоксического криза требует наличия не только лихорадки у больного с гипертиреозом. При лабораторных исследованиях выявляется анемия, лейкоцитоз, гипергликемия, гиперазотемия, гиперкальциемия и повышение активности печеночных ферментов. Характерно значительное повышение свободного Т4 и ТЗ. Лечение. Неотложную помощь начинают с введения глюкокортикоидов 50—100 мг — гидрокортизона гемисукцината через каждые 4 часа. Обязательны к использованию антитиреоидные препараты — пропилтиоурацил (300-400 мг внутрь) или тиамазол (30-40 мг внутрь), а затем повторить эти дозы через 6—8 часов, чтобы уменьшить продукцию гормонов шитовидной железой. Через 1 час вводят препараты йода (йодид натрия 1 —2 г внутривенно в течение 24 часов или раствор йодида калия по 5 капель внутрь каждые 6 часов) для предотвращения дополнительного высвобождения тиреоидных гормонов. Для предотвращения развития симптомов застойной сердечной недостаточности рекомендуют пропранолол (40—80 мг внутрь или 1—2 мг внутривенно каждые 6—8 часов). Необходима оксигенотера-пия и инфузионная терапия: 0,9% раствор хлорида натрия и 5% раствор глюкозы до 3 л в сутки. В комплексной терапии может быть использован фенобарбитал для усиления синтеза тироксинсвязыва-ющего глобулина и инактивации конверсии Т4 в ТЗ, а также с целью седации. Если температура превышает 40°С, должны быть назначены жаропонижающие средства и холод на конечности и сосуды. В качестве дополнительного метода лечения возможно использование плазмафереза. |