Бурение. вышкомонтажник стар (1). Протокол от 2012г. Утверждаю ано умц дпо Престиж

Скачать 6.78 Mb. Скачать 6.78 Mb.

|

|

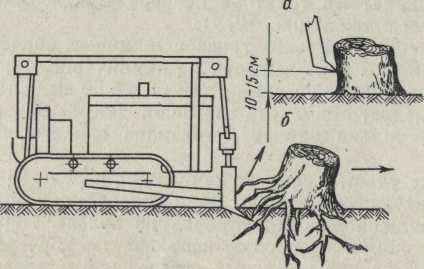

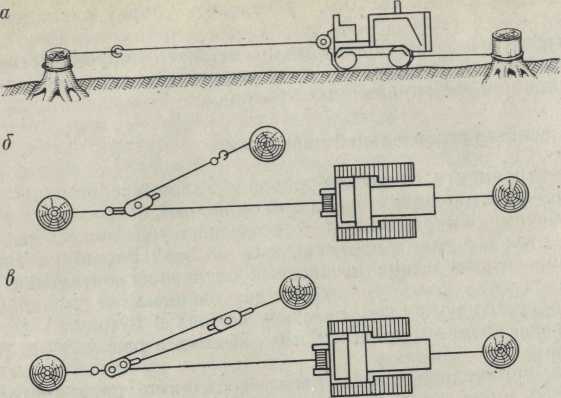

ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ Выбор точки бурения скважины Строительство буровой начинается после определения места закладки будущей скважины специальной комиссией, состоящей из представителей геологической службы, НГДУ, УБР, электромонтажного цеха, дорожного отдела, цеха водоснабжения, вышкомонтажного цеха, горнотехнической инспекции и пожарной охраны. Такая комиссия, представленная разносторонними специалистами, необходима для того, чтобы определить наиболее экономичные и успешные условия строительства скважины применительно к конкретному участку местности. Поверхность месторождения обычно покрыта оврагами, холмами, водоемами и пр. На ней могут быть железные дороги, высоковольтные линии электропередач, жилые и промышленные сооружения. Строительство буровой на пересеченной местности связано с определенными трудностями, так как при наличии оврагов и крутых холмов требуется большой объем земляных работ для устройства площадки. Трасса для транспортирования вышки и оборудования к точке строительства также должна отвечать определенным требованиям, выполнение которых при неблагоприятных условиях требует проведения дополнительных работ. Кроме того, при бурении скважины возможны пожары, газовые и нефтяные выбросы, обрушение вышки, образование грифонов и другие осложнения, при которых могут частично или полностью разрушиться близко расположенные сооружения и промышленные объекты. Поэтому буровая установка должна располагаться на безопасном расстоянии от жилых поселков, промышленных предприятий, магистральных и железных дорог и других объектов. Проектный забой скважины должен располагаться в определенной точке, обусловленной научно обоснованной схемой рациональной эксплуатации продуктивного пласта. Таким образом, при отводе места строительства буровой установки следует учитывать рельеф местности с тем, чтобы объем строительно-монтажных работ, а следовательно, и возможность возникновения несчастных случаев были наименьшими, и вместе с тем необходимо, чтобы забой будущей скважины располагался в строго определенном месте, намеченном геологической службой. Благоустройство строительной площадки Метеорологические условия при производстве работ влияют на самочувствие человека. Следовательно, для улучшения условий труда вышкомонтажников необходимо на строительной площадке создавать производственную обстановку, отвечающую санитарно-гигиеническим требованиям. Человек чувствует себя наиболее работоспособным, если температура окружающего воздуха равна плюс 12—22 °С, относительная влажность воздуха 40—60 % и скорость движения воздуха 0,1—0,2 м/с. Сильную жару и большие морозы человек переносит болезненно, так как при этом нарушается способность регулировать теплоотдачу. При температуре наружного воздуха выше плюс 35—39 °С может наступить тепловой удар, а при длительном охлаждении тела — простудные заболевания. Высокая температура окружающей среды ведет к повышению температуры человеческого тела и усилению теплоотдачи (выделения пота), вместе с которым из организма удаляются соль (хлористый натрий), витамины и белковые вещества, в результате чего повышается утомляемость работающих и, как следствие, снижается производительность труда. На строительной площадке должно быть помещение для приема пищи и обогрева рабочих. В зависимости от климатических условий помещение необходимо устраивать так, чтобы в нем был обеспечен воздухообмен, нужный для поддержания в помещении заданной температуры. Поэтому для весенне-летнего периода работы или для работы в районах с высокой температурой наружного воздуха помещения должны быть легкими, с открывающимися окнами и навесами. Для районов с холодным климатом помещения должны быть утеплены и оборудованы обогревающими устройствами. Помещения относительно стран света и направления господствующих ветров располагаются с учетом наиболее благоприятных условий для естественного освещения и проветривания. В помещении должны быть столы, скамейки, умывальники, кипятильники, а также аптечка с перевязочными и лечебными средствами для оказания немедленной помощи при ранах, порезах, ушибе и пр. Для хранения домашней одежды и рабочей спецодежды на строительной площадке должны устраиваться гардеробные или индивидуальные шкафчики с раздельными отделениями для домашней и рабочей одежды. В районах, характеризующихся частым выпадением осадков или высокой запыленностью, дополнительно должны устраиваться отдельные помещения для сушки или обеспыливания спецодежды. Не далее чем 75 м от места работы должен быть расположен туалет. Во всех санитарно-бытовых помещениях необходимо поддерживать чистоту, производить уборку влажным способом. Строительную площадку надо снабжать доброкачественной питьевой водой, причем пить воду рекомендуется только из фонтанчиков или из запирающихся бачков. Расчистка строительной площадки В зависимости от типа буровой установки общая площадь строительной площадки равна 2000—5000 м2. Рабочим, выполняющим строительно-монтажные работы, приходится все время передвигаться по этой площадке. Во избежание возникновения несчастных случаев строительная площадка должна быть спланирована, очищена от мелколесья, пней, растительного слоя, валунов, камней и бугров. Овраги, впадины, траншеи, ямы, выемки и рвы должны быть засыпаны. При спиливании дерева его необходимо предварительно подрубить ниже линии перепиливания на глубину 7в диаметра. Подрубка производится с той стороны, в которую должно упасть дерево. Не допилив до конца на 2—4 см, дерево валят шестом в сторону подрубки. Для облегчения труда спиливать деревья рекомендуется электропилами и пилами с бензодвигателем. При немеханизированном способе для спиливания деревьев диаметром стволов до 25 см допускается применять лучковые пилы, а при больших диаметрах — двуручные пилы. Корчевка пней бульдозером производится при диаметре стволовой части пня до 30 см. При диаметре ствола до 20 см нож отвала необходимо заглублять на 15—20 см ниже уровня земли с тем, чтобы при последующем перемещении трактора вперед выдернуть пень вместе с растительным слоем. К  орчевку пней диаметром более 20 см необходимо производить в два приема (рис. 11). орчевку пней диаметром более 20 см необходимо производить в два приема (рис. 11).Рис. 11. Корчевка пней бульдозером  Рис. 12. Корчевка пней тракторной трелевочно-корчевальной лебедкой Сначала нож бульдозера необходимо упереть в пень на высоту 10—15 см над уровнем земли и движением трактора вперед выворотить пень (рис. 11, а). После этого бульдозер нужно отвести назад, заглубить нож на 15—20 см ниже уровня земли под корень пня и при движении вперед с одновременным подъемом ножа полностью вырвать пень вместе с корнями (рис. 11, б). Пни диаметром 40—50 см корчуют трелевочно-корчевальными лебедками. При выполнении этих работ необходимо: а) трактор заякорить за крепкий пень или за несколько пней тросом с петлей или крюком (рис. 12,а); б) на корчуемый пень надеть петлю из троса, соединенную с тяговыми канатами трактора непосредственно или через систему талевых блоков (рис. 12,6); в) натяжением тягового троса с помощью корчевально-трелевочной лебедки пень вырвать из земли (рис. 12,в). При корчевании пней диаметром более 50 см, а также в зимнее время следует применять взрывной способ. Взрывы должны производить только рабочие, имеющие свидетельство взрывника. Расчистку участка следует начинать с переднего края с тем, чтобы последующие проходы бульдозеров производились уже по ранее очищенной и спланированной полосе. Перед началом работ необходимо проверить исправность корчевальных машин, наличие на них защитных ограждений и предохранительных приспособлений. При осмотре машин их отвал должен быть опущен на землю. При работе тракторных корчевальных машин и лебедок необходимо следить, чтобы на якорном и корчуемых пнях канат был закреплен надежно, не произошло бы случайного соскальзывания при натяжении, для чего зарубки на пнях должны быть достаточной глубины. Корчевать бульдозером сухие, сгнившие на корню деревья не разрешается. При корчевании деревьев, пней, кустарников механизированным способом на корчуемом участке не должно быть посторонних лиц. Бульдозеры следует применять также и для засыпки неровностей площади и срезки бугров. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ Грунты и их основные свойства Грунтами называют горные породы, залегающие в верхних слоях земной коры и используемые в строительстве. Грунты, используемые в качестве оснований и в других строительных целях, подразделяются на следующие виды. Скальные — изверженные (гранит, сиенит, диорит, базальт, диабаз и т. п.), метаморфические (кварцит, мрамор, гнейс, глинистые сланцы и пр.) и осадочные (песчаник, известняк, доломит, гипс, ангидрит, каменная соль и др.) породы с жесткой связью между зернами (спаянные и сцементированные, залегающие сплошным слоем, образующим подобие сухой кладки). Деформация скальных грунтов в основании сооружений любой массы ничтожна, и практически эти грунты считают несжимаемыми. Однако скальные грунты, несмотря на их высокую прочность, под атмосферными воздействиями могут постепенно разрушаться. Крупнообломочные — несцементированные грунты, содержащие по массе более половины обломков кристаллических или осадочных пород с размерами более 2 мм. К крупнообломочным грунтам относятся: щебень, представляющий собой неокатанные обломки горных пород, галька — окатанные обломки горных пород размером от 100 до 10 мм; дресва — мелкие острореберные обломки выветривающейся породы размером от 10 до 2 мм. Крупнообломочные грунты обычно являются удовлетворительными основаниями, они слабо сжимаются под нагрузкой, оказывают значительное сопротивление сдвигу и слабо размываются водой. Песчаные — сыпучие в сухом состоянии грунты, не обладающие свойством пластичности и содержащие менее 50 вес. °/о частиц крупнее 2 мм. В зависимости от содержания частиц различной крупности пески бывают гравелистыми, крупными, средней крупности, мелкими и пылеватыми. По минеральному составу различают пески кварцевые, сланцевые и известковые. Наиболее прочные кварцевые пески. Увлажнение песчаного грунта влияет на его строительные свойства. Это влияние увеличивается по мере уменьшения размера частиц. Мелкие и пылеватые пески с илистыми и глинистыми примесями в водонасыщенном состоянии под влиянием давления становятся текущими (плывунами). Чистые и в особенности крупные пески являются хорошими основаниями. Глинистые — связные грунты. Эти грунты обладают высокой пластичностью, т. е. способны изменять свою форму под давлением и сохранять ее после снятия давления. При добавке воды глинистые грунты переходят из твердого состояния в тестообразное и текучее. Наличие в грунте частиц различной крупности обусловливает их пластичность. Супеси содержат от 3 до 10 % частиц менее 0,005 мм, суглинки — от 10 до 30 %, глины — более 30 %. Строительные свойства глинистых грунтов зависят от их влажности. Эти грунты при низких температурах способны к пучению. После оттаивания глинистый грунт в месте вспучивания бывает настолько насыщен водой, что теряет первоначальную прочность. Глинистые грунты в маловлажном плотном состоянии могут быть надежным основанием и ненадежным в размокшем и замерзшем. К глинистым грунтам относятся и илистые, содержащие около 30—50 % частиц менее 0,01 мм и богатые органическими веществами. Эти грунты как основания ненадежны вследствие того, что они под нагрузкой сильно деформируются. Горные породы, слагающие грунты, имеют следующие основные свойства. Пористость — наличие пустот (пор), трещин и каверн в породе. Пористость измеряется коэффициентом пористости — отношением суммарного объема пор и пустот к общему объему грунта — породы. Плотность — масса единицы объема породы со всеми содержащимися в ее порах жидкостями и газами. Средней плотностью называется отношение массы породы к ее общему объему. Пластичность — способность породы менять форму под нагрузкой без разрыва сплошности. Разрыхляемость — увеличение объема породы при ее разработке по сравнению с объемом в естественном залегании. Разрыхляемость породы с течением времени уменьшается вследствие усадки объема. Прочность — способность грунта сопротивляться действию внешних сил, которые вызывают в грунте разрушающие напряжения. Прочность грунта характеризуется степенью сил сцепления между его частицами. Величина сцепления в нескальном грунте меняется в зависимости от степени его влажности. Основным параметром механических свойств грунтов, определяющим несущую способность оснований фундаментов и их Деформации, является нормативное давление (расчетное сопротивление) на грунты RH(табл. 4). Таблица 4

Нормативное давление песчаных грунтов зависит от плотности, а глинистых грунтов — от коэффициентов пористости и консистенции. В промежуточных значениях коэффициентов пористости и консистенции нормативное давление для глинистых грунтов определяется интерполяцией вначале по коэффициенту пористости для значений В = 0 и 5=1, а затем по консистенции между полученными давлениями для данного коэффициента пористости при 5 = 0 и 5 = 1. Нормативные давления (расчетные сопротивления), указанные в табл. 4, используются для расчета фундаментов с шириной подошвы от 0,6 до 1,5 м и глубиной заложения от 1 до 2,5 м. При глубине заложения фундамента менее 1 м расчетные сопротивления определяются умножением табличных данных на коэффициент т, рассчитываемый по формуле т = 0,5 +0,0033/1, где h-—глубина заложения фундамента, см. При ширине фундамента более 5 м для крупнообломочных и песчаных грунтов, кроме пылеватых песков, нормативное давление увеличивается в 1,5 раза, а для пылеватых песков и глинистых грунтов —в 1,2 раза. Особенностью грунтов является то, что твердые минеральные частицы в них занимают не весь объем, а только часть, остальную часть объема составляют поры. Поры между частицами грунта бывают заполнены водой и воздухом. Вода, находящаяся в грунте, может быть в виде льда, пара, связанной воды (гигроскопической и пленочной) и свободной воды. Вода в виде льда находится в грунте при температуре 0 °С и заполняет поры грунта отдельными прослойками, линзами. В результате испарения в грунте образуется водяной пар, который перемещается в порах. Грунты по своей структуре разделяются на связные (глинистые) и несвязные (песчаные, насыпные). Связные грунты более устойчивы, так как они обладают большим сцеплением между частицами, чем песчаные или насыпные грунты. При разработке (резании) грунты на поверхности разуплотняются, нарушается их структура и они теряют связность. Потеря связности между частицами грунта создает опасность обрушения грунтовых масс в процессе их разработки, если не принимать соответствующих мер. Мерзлые грунты при постоянных отрицательных температурах обладают достаточной прочностью, однако при колебаниях температур и оттепелях их прочность снижается, возникают трещины, что влечет за собой обрушение грунтовых масс. Как правило, наибольшее вспучивание наблюдается при промерзании грунтов на глубину 0,5—1 м и особенно при близком залегании грунтовых или надмерзлотных вод. Обычно размеры вспучивания достигают нескольких сантиметров, редко превышают 30—40 % мощности промерзшего слоя. Минимальные величины вспучивания наблюдаются при влажности грунтов до 0,77 влажности на границе текучести. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||