Бурение. вышкомонтажник стар (1). Протокол от 2012г. Утверждаю ано умц дпо Престиж

Скачать 6.78 Mb. Скачать 6.78 Mb.

|

|

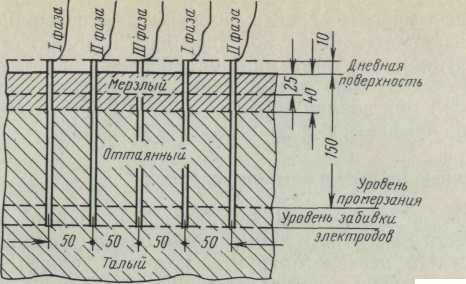

Земляные работы в зимних условиях Устройство котлованов и траншей' в промерзшем грунте можно вести на глубину промерзания без креплений, за исключением сухого песчаного грунта, который должен разрабатываться обязательно с устройством креплений или откосов независимо от глубины промерзания. Ниже глубины промерзания разработка выемок производится с креплениями. При разработке выемки методом замораживания в водонасыщенных грунтах работу нужно вести отдельными секциями с оставлением между ними перемычек толщиной не менее 50 см из мерзлого грунта. При этом должно быть организовано постоянное наблюдение за состоянием откосов или стен выемки. Рыхление мерзлого грунта как трудоемкая работа должно быть механизировано или осуществляться взрывным способом с обязательным выполнением всех требований техники безопасности при использовании взрывчатых веществ. Планировка и укрепление откосов выемок в зимних условиях должны производиться после оттаивания грунта. При обнаружении на откосах выемок, в пределах призмы обрушения, трещин, параллельных бровкам, нужно немедленно принять меры к раскреплению или к обрушению опасного участка. С наступлением оттепелей или при искусственном отогревании грунта все крепления, установленные зимой, должны быть тщательно осмотрены и при необходимости усилены, а выемки, которые разрабатывались методом замораживания без креплений, немедленно раскреплены. При прогреве грунта с помощью пара во избежание ожога открытым паром или через парораспределительные устройства рабочие должны работать в защитной специальной одежде. При малых объемах работ и при наличии электроэнергии применяют электропрогрев грунта путем включения обогреваемого участка в электрическую цепь при помощи горизонтальных или вертикальных электродов. Работы по электропрогреву грунта необходимо выполнять с учетом общих требований электробезопасности. Наиболее совершенным является электропрогрев путем забивки в грунт электродов. При этом различают два способа электропрогрева. При первом способе оттаивание мерзлого грунта происходит сверху вниз. По второму способу оттаивание грунта идет снизу  Рис. 27. Схема расстановки вертикальных глубинных электродов вверх, при этом электроды забивают сразу перед электропрогревом на 10—20 см ниже уровня промерзания грунта (рис.27). С точки зрения техники безопасности второй способ электропрогрева грунта имеет преимущества, так как исключается необходимость углублять электроды по мере оттаивания грунта и поддерживать определенный влажностный режим верхнего слоя опилок, что упрощает обслуживание прогреваемого участка. Монтаж и присоединение к питающей сети электрооборудования могут выполнять электромонтеры, имеющие разряд не ниже II, а дежурными могут быть электромонтеры, имеющие разряд не ниже III. Для электропрогрева грунта естественной влажности допускается применять электроток напряжением не более 380 В. При этом необходимо соблюдать следующие требования техники безопасности: устраивать надежное ограждение на расстоянии 3 м от контура прогреваемого участка; устанавливать на ограждении сигнальные лампы красного цвета, загорающиеся при подаче напряжения для электропрогрева, вывешивать предупредительные надписи: «Опасно», «Включен ток» и др.; запрещать пребывание людей на участках электропрогрева, а рабочих, занятых на соседних участках, предупреждать об опасности поражения электротоком; любые работы на участке электропрогрева выполнять только при снятом напряжении; квалифицированный электромонтер должен круглосуточно наблюдать за прогреваемым участком; исправность электрооборудования и изоляции проводов проверять ежедневно, а также после их перемещения; электромонтеров, обслуживающих участки электропрогрева, обеспечивать необходимыми защитными средствами: диэлектрическими перчатками, галошами, специальными клещами. В местах проезда и прохода провода должны быть уложены в металлические трубы и защищены деревянными настилами. Корпус трансформатора необходимо заземлять. Во время оттепели электропрогрев грунта должен быть прекращен. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ Расположение и устройство строительной площадки Устройство фундаментов является начальным циклом сооружения буровой. Перед заложением фундаментов на месте будущей скважины выбирают строительную площадку с учетом рельефа местности, разметки точек и обустройства. Разбивку строительной площадки, как правило, выполняют до начала работ на объекте. Предварительно бригадир вышкомонтажной бригады, производящий разметку, должен детально ознакомиться со схемой расположения оборудования буровой установки. При использовании современных буровых установок для бурения скважины глубиной 3500 м общая площадь, необходимая для строительства вышки и привышечных сооружений, составляет 3500 м2, а для строительства скважин глубиной 5000 м требуется около 5000 м2. В этом случае учет рельефа местности при размещении наземного оборудования буровой может ускорить цикл строительства и снизить стоимость работ. Так, если земная поверхность участка сложена из различных горных пород, то вышку следует располагать в таком месте, где грунт наиболее прочный. Это позволит уменьшить объем земляных и бутобетонных работ при сооружении фундаментов, увеличить устойчивость сооружения. Если окажется возможным без проведения специальных земляных работ установить буровые насосы под залив, то при этом улучшатся условия эксплуатации насосов, повысятся скорости бурения скважин. При выборе строительной площадки следует помнить, что она может затапливаться паводковыми водами, поэтому начало строительства буровой необходимо увязывать с продолжительностью бурения скважин и сезоном паводков. При сроках продолжительности цикла строительства скважины, превышающих межпаводковый период, необходимо делать отсыпку. В процессе проходки скважины для очистки бурильных труб от бурового раствора, обмыва пола, рабочей площадки, механизмов очистки бурового раствора и охлаждения штоков насосов, затрачивается большое количество технической воды, которая стекает под пол буровой и загрязняет окружающую площадь. Поэтому при выборе места расположения бурового оборудования следует иметь в виду, чтобы к наружным граням площадки был естественный уклон, обеспечивающий отвод производственных сточных вод в специальный отвал. В противном случае такой уклон следует создавать искусственно с обязательным бетонированием стока под вышкой. С целью снижения расхода воды необходимо осуществлять оборотное водоснабжение. При сооружении буровой надо учитывать также направление господствующих ветров («розу ветров») и располагать вышку и привышечные сооружения так, чтобы буровая бригада по возможности больше была бы предохранена от воздействия ветров и атмосферных осадков. Это мероприятие уменьшит возможность простудных заболеваний и снизит трудоемкость выполнения работ. Так, для создания благоприятных условий труда приемный мост следует располагать с подветренной стороны. В этом случае рабочая площадка буровой будет защищена укрытиями вышки и силового помещения. При таком расположении буровой создаются благоприятные условия работы второму помощнику бурильщика, так как господствующие ветры не будут противодействовать установке верхних концов бурильных свечей за палец. При выделении газа из скважины возможна загазованность воздушной среды, а если бурение скважины ведется установкой с дизельным приводом, то в атмосферу под рабочей площадкой буровой все время будут выделяться отработанные выхлопные газы. Для снижения загазованности воздушной среды буровая установка должна располагаться с подветренной по отношению к населенным пунктам стороны и так, чтобы снизить загазованность рабочей площадки. Глубина скважины определяет тип буровой установки, а осложнения, предусмотренные геолого-техническим нарядом, определяют необходимость установки дополнительного оборудования. Так, для борьбы с выбросами, поглощениями и другими осложнениями необходимо предусмотреть: 1) резервный насос для перекачивания и обработки промывочной жидкости на буровой, соединенной со всеми запасными емкостями; запасные емкости для промывочной жидкости по объему, равному двум объемам скважины, причем емкости следует располагать так, чтобы создавалась возможность самотечного заполнения скважины; емкости для химического реагента с задвижкой для регулирования подачи реагента в промывочную жидкость; установку механизмов как для очистки промывочного раствора от выбуренной породы, так и для его дегазации с подводом к ним водопровода; помещение для хранения химических реагентов, утяжелителя и т. п.; необходимую высоту основания под ноги вышки или крупный блок под вышку, лебедку и ротор, обеспечивающую установку нужного количества превенторов; 7) расположение насосного помещения от устья скважины на таком расстоянии, чтобы была возможность тушения пожара, возникшего на буровой вследствие газового или нефтяного выброса буровыми насосами. После того как ясно представлены схема расположения оборудования и инструменты для строительно-монтажных работ и места расположения бурового оборудования, приступают к разбивке строительной площадки. Разбивку необходимо производить с помощью простейших геодезических инструментов — экера, мерной ленты, нивелира. При разбивке траншей устанавливают поперечные обноски, на которых определяют ось траншеи и указывают отметки ее дна. Отметки дна в промежуточных точках определяют визирной линейкой постоянной длины. При разбивке котлована размечают его крайние оси. Для этого котлован окружают инвентарными обносками (скамейками), а оси обозначают туго натянутой проволокой или шнуром, прикрепленным к обноскам гвоздями. Направление откосов котлованов задается при помощи шаблонов-откосников. Разбивочные знаки (колышки, реперы, обноски) следует сохранять в течение всего времени работ. В зависимости от интенсивности движения на строительной площадке устраиваются проезды и рабочие проходы необходимой ширины. Ширина проездов устанавливается в соответствии с габаритными размерами транспортных средств: при двустороннем движении не менее 6 м, а при одностороннем — не менее 4 м. Через канавы и траншеи устраивают мостики шириной не менее 0,8 м с перилами высотой 1 м. Если грунт на строительной площадке вязкий (например, глинистый), проходы должны быть замощены. Назначение и виды фундаментов Строительство сооружения, монтаж агрегатов, машин и оборудования непосредственно на поверхности площадок без сооружения фундаментов невозможно вследствие того, что поверхностные грунты не выносят нагрузки, возникающие в процессе работы сооружений и агрегатов. Кроме того, при строительстве и монтаже между основаниями грунта и наземным сооружением, агрегатом или машиной требуется промежуточное сооружение (фундаменты) для закрепления указанных металлоконструкций и агрегатов. Таким образом, фундамент является опорой для строящегося сооружения, агрегата и машины и на него передаются все возникающие в процессе работы статические и динамические усилия. Фундаменты должны удовлетворять следующим требованиям: масса фундамента должна быть достаточной для поглощения статических, динамических, вибрационных нагрузок и опрокидывающих моментов; удельная нагрузка на грунт не должна быть больше допустимой для данной породы; фактическое напряжение сжатия материала фундамента при передаче максимальной нагрузки не должно быть больше допустимого для данного материала; фундамент должен быть жестким с тем, чтобы усилия, возникающие в процессе выполнения работ по проходке скважины, не влияли на устойчивость фундамента и его прочность; материал фундамента должен быть устойчивым против температурных и других атмосферных воздействий; габаритные размеры и конструкция фундамента (основания) под буровую вышку должны позволять устанавливать противовыбросовое оборудование. Конструкцию и габаритные размеры фундамента необходимо выбирать в зависимости от глубины бурения и конструкции скважины, типа буровой установки, продолжительности ее эксплуатации, способности грунта к восприятию удельного давления от возникающих в процессе работы нагрузок, а также экономической целесообразности применения строительных материалов. Поэтому решающее значение для выбора типа фундамента имеют состав и свойство грунта, на котором предполагается монтировать буровую установку. Перед проектированием фундаментов с тем, чтобы определить его тип и глубину заложения, необходимо иметь результаты исследования грунтов, данные о нагрузках на фундаменты и чертежи сооружения. Данные грунтовых исследований должны содержать: описание положения площади, рельефа, геологического строения, гидрогеологических характеристик (данные об установившемся состоянии грунтовых вод), коэффициенты фильтрации и данные о глубине промерзания грунтов; физико-механические характеристики грунтов; данные об агрессивности грунтовых вод; выводы с указанием отметки заложения подошвы фундамента и принимаемой величины расчетных сопротивлений грунта основания. К отчету о проведенном исследовании грунта должны прилагаться: план площадки в горизонталях с нанесением разведочных выработок; разрезы по скважинам и шурфам; схематические геотехнические профили с нанесением уровня грунтовых вод; результаты лабораторных исследований грунтов и грунтовых вод; данные, необходимые для определения расчетных сопротивлений песчаных и глинистых грунтов основания. При наличии таких данных глубину заложения фундаментов необходимо выбирать в зависимости от геологических и гидрогеологических условий строительной площадки, вида грунтов, их физического состояния, уровня грунтовых вод и их возможных колебаний и изменения в период строительства буровой установки, вспучивания грунта при промерзании, назначения Таблица 14

сооружений, их конструкций, наличия подземных коммуникаций и глубины заложения примыкающих сооружений, величины и вида нагрузок, действующих на основание. При проектировании фундаментов под буровые установки необходимо особо учитывать глубину промерзания грунта. При замерзании и последующем оттаивании грунтов механические свойства претерпевают значительные изменения. Так, вследствие ряда физико-химических и физических процессов, происходящих в грунте при замерзании, объем грунта может значительно увеличиться, что может привести к выпучиванию и образованию бугров. Эти явления особенно опасны для глинистых грунтов. От понижения температуры, изменения объема грунта под основание при его промерзании может произойти неравномерная осадка фундаментов сооружения или его отдельных частей. Это может привести к смещению элементов сооружения и даже к их разрушению. Во избежание этой опасности подошва фундамента должна быть заглублена на 0,3 м ниже глубины промерзания. Среднее значение глубины промерзания грунтов приведено в табл. 14, а глубина заложения фундаментов с учетом возможности выпучивания грунтов при промерзании — в табл. 15. Таблица 15

В конструкции каждого фундамента имеется верхняя плоскость, на которую опирается сооружение, и нижняя плоскость контакта фундамента с грунтом основания. Верхняя плоскость называется плоскостью обреза фундамента, а нижняя — плоскостью подошвы фундамента. Так как сопротивление материала фундамента нагрузке всегда больше, чем сопротивление грунта основания, то площадь подошвы фундамента всегда больше площади обреза фундамента. Поэтому боковые грани фундамента проектируются наклонными или ступенчатыми. Под действием реактивного давления грунта в фундаменте возникают растягивающие и скалывающие напряжения, приводящие к уширению. Предельное уширение зависит от материала фундамента и выражается через угол уширения или тангенс этого угла. При проектировании пользуются так называемыми нормативными углами жесткости ан, в которых учитывается некоторый запас жидкости, В табл. 16 приведены нормативные значения ан для бутовых и бутобетонных фундаментов. Под буровые вышки и оборудование фундаменты в основном сооружают четырех типов: бетонные или бутобетонные; из готовых бетонных или железобетонных блоков на песчаной подушке или в комбинации этих блоков с деревянными брусьями; Таблица 16

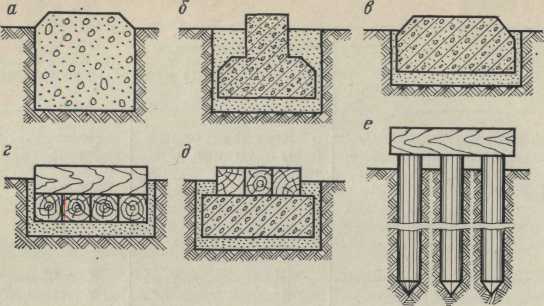

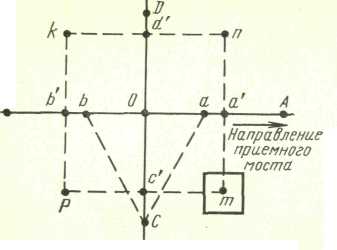

Рис. 28. Типы фундаментов: а — бетонные, бутобетонные; б, в — бетонные, железобетонные блоки на песчаной подушке; г — деревянные брусья на песчаной подушке; д — деревянные брусья на бетонном блоке; е — свайные фундаменты из деревянных брусьев (выкладок) на песчаной подушке; на сваях. Бетонные или бутобетонные фундаменты (рис. 28, а) изготовляются непосредственно при сооружении буровой в основном для глубоких скважин с большой продолжительностью бурения. Монолитные бетонные фундаменты имеют лучшее взаимодействие с основаниями (грунтами), в связи с чем образуются меньшие осадки оснований, а вместе с ними — фундаментов в процессе работы. В зависимости от конструкции опоры монтируемого оборудования или блочных оснований фундаменты могут быть разносторонними (столбчатыми) или ленточными, когда длина фундамента больше ширины. Для бетонных фундаментов в грунте роются соответствующие котлованы или траншеи, и в них заливается бетонная смесь. Эти фундаменты в изготовлении наиболее трудоемкие и дорогостоящие, так как при демонтаже они остаются в грунте. Наиболее экономичными в изготовлении являются фундаменты из готовых бетонных или железобетонных блоков, которые можно использовать многократно. Для таких фундаментов роется котлован, в который насыпают песчаную подушку и на нее укладывают соответствующие фундаментные блоки (рис. 28, б, в).По бокам блоки засыпаются грунтом. Для удобства извлечения блоков в них имеются петли из пруткового железа. При глубине заложения фундаментов больше высоты бетонных блоков фундамент может выполняться из блоков в комбинации с деревянными брусьями (рис. 28, г). В таких случаях бетонные блоки укладывают на основания, а брусья — сверху блоков. Из деревянных брусьев фундаменты делаются для бурения скважин небольшой глубины, в плотных и устойчивых грунтах (рис. 28, д). Под брусья роют небольшие углубления в грунте и насыпают песчаную подушку толщиной до 150 мм. Песчаные подушки делают из крупных и средней крупности песков. Мелкие пески для песчаных подушек не рекомендуются. Песок укладывают слоями с последующим уплотнением. На неустойчивых грунтах фундаменты обычно сооружают на сваях (рис. 28, е). Фундаменты под силовые и насосные блоки более упрощены, чем под вышечный блок. Работы по их устройству сводятся к снятию растительного слоя и к установке брусьев на песчаную подушку толщиной 0,15 м или непосредственно на основание грунта. На эти фундаменты устанавливают козлы, на которых уложено монолитное массивное основание блока со смонтированным на нем оборудованием, коммуникациями и построенным укрытием. В настоящее время широко применяют крупноблочное строительство. Крупный блок представляет собой передвижное сооружение, которое включает определенную группу машин, агрегатов и механизмов, объединенную в общую технологическую схему. Эти машины и агрегаты расположены и закреплены на одном массивном сборно-разборном металлическом основании. На этом же основании смонтировано укрытие и выложены коммуникации. Масса такого сооружения составляет 60—130 т и более. Длина колеблется в пределах 9—15 м и ширина 8—12 м и более. Большие размеры основания блока в плане способствуют уменьшению плеча горизонтальных возмущающих сил, а увеличение опорной площади монолитной металлоконструкции основания выгодно увеличивает момент сил реакции грунта. Большая масса и монолитность металлоконструкции противостоят вибрационным влияниям машин и механизмов буровой установки. Перечисленные выше факторы позволяют значительно упростить фундаменты под сооружения буровых установок. Разбивка площадки под фундаменты При разбивке фундаментов на площадке определяют их места и размеры согласно плану-чертежу для производства земляных работ и сооружения фундаментов. Для этого вначале определяют оси буровой: продольную и поперечную. Продольная ось буровой проходит через центр скважины в направлении приемного моста (по его оси), а поперечная — через центр скважины перпендикулярно к продольной.  Рис. 29. Схема разбивки площадки под вышку Для определения продольной оси на месте заложения скважины и в направлении приемного моста устанавливают два столбика высотой 1 —1,5 м в точках О и А (рис. 29). По двум этим точкам визуально определяют точку В я в этом месте также устанавливают столбик. Между точками А и В натягивают шнур, который будет находиться на продольной оси буровой. Для определения поперечной оси на линии АВ по обе стороны от центра скважины (точки О) откладывают два равных отрезка длиной по 3—4 м (Оа и Ob) и в точках а и Ь забивают колышки. Точка С определяется двумя рулетками или шнурами одинаковой длины следующим образом: один конец шнуров крепят на уровне земли за колышки, установленные в точках а и Ь, а вторые концы соединяют и шнуры натягивают. Место соединения шнуров определяет точку С, при этом отрезки ЬС и аС должны быть равными. В точке С устанавливают столбик и визуально по точкам О и С определяют точку D. Между точками С и Dнатягивают шнур, который будет находиться на поперечной оси. Точки А, В, С и Dдолжны быть за пределами площадки, где намечается разбивка фундаментов. После обозначения осей определяют точки, соответствующие геометрии ног вышки. Для этого на осях вправо и влево от точки О откладывают равные отрезки (по 5 м для 53-метровой и по 4 м для 41-метровой вышек башенного типа) и обозначают колышками в точках а', Ь', с' и d'. Затем при помощи двух рулеток или шнуров, соответственно равных отрезкам Оа' и Ос', определяют точку т следующим образом: одни концы шнуров крепят за колышки в точках а' и с', а вторые соединяют и натягивают шнуры. Место соединения шнуров определяет точку т, которая будет находиться в центре ноги вышки. Таким же образом определяют точки п, kи р. Правильность положения точек проверяют натяжением шнуров по диагоналям образовавшегося квадрата. Контуры выработок грунта под фундаменты размечают по точкам, соответствующим положению ног вышки с учетом размеров фундаментов и их осей. Фундаменты под лебедку, силовой привод, буровые насосы и другое оборудование на чертеже привязывают к осям буровой. При крупноблочном методе строительства эта работа упрощается, так как крупные блоки заранее обусловливают место расположения фундаментов, котлованов, траншей и т. п. |