Бурение. вышкомонтажник стар (1). Протокол от 2012г. Утверждаю ано умц дпо Престиж

Скачать 6.78 Mb. Скачать 6.78 Mb.

|

|

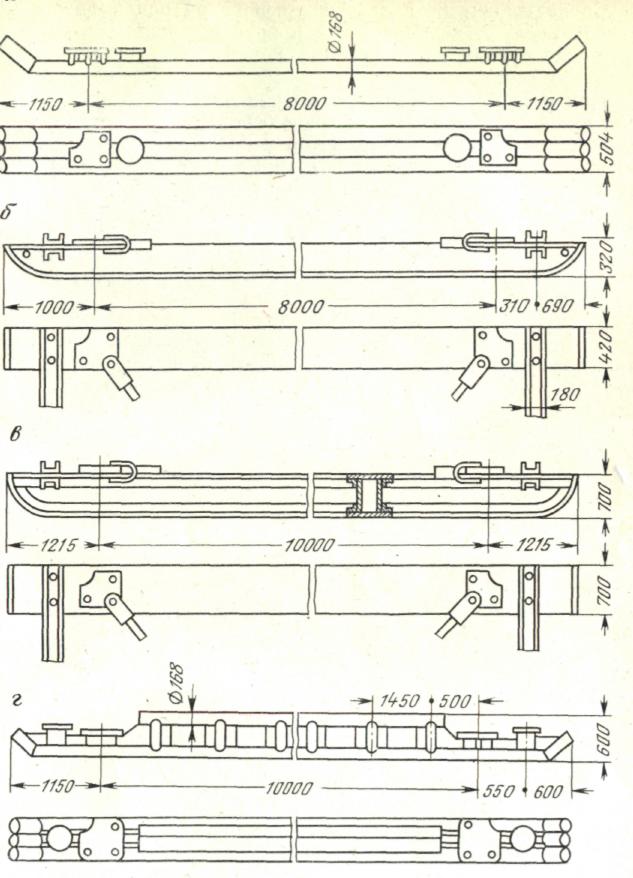

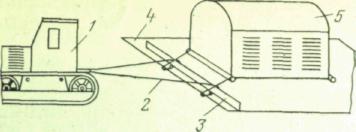

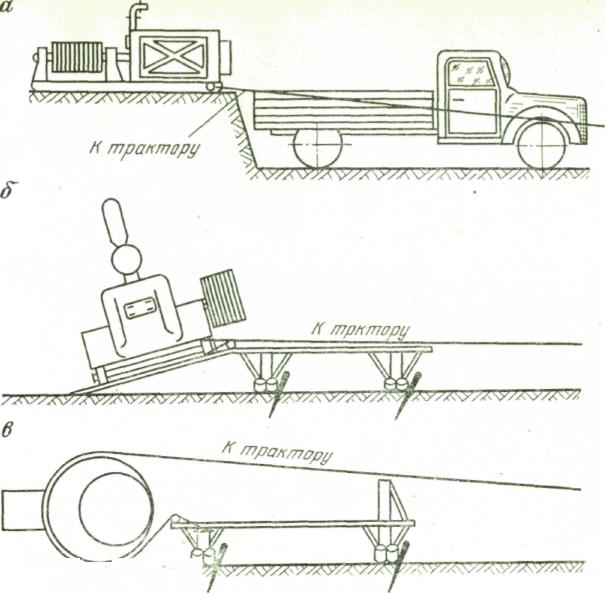

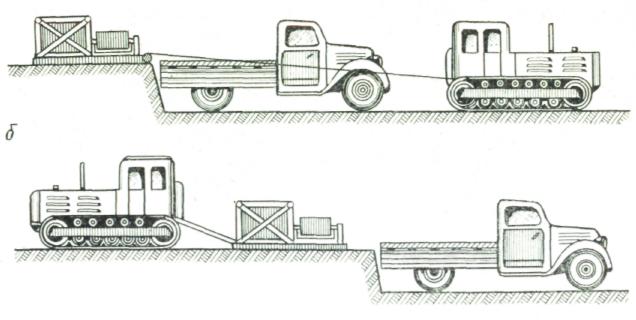

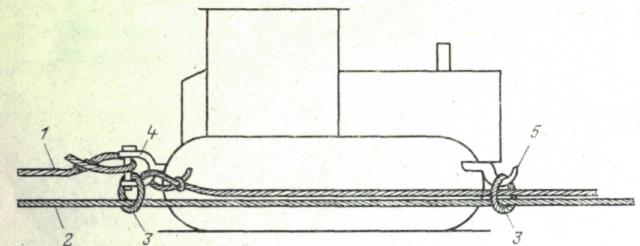

ТРАНСПОРТИРОВКА БУРОВЫХ ВЫШЕК И БЛОКОВ ОБОРУДОВАНИЯ В практике вышкостроения применяют следующие способы транспортировки буровых вышек: автотракторным транспортом при разборке вышек на отдельные детали; в собранном виде в вертикальном положении на специальных санях или основаниях с опорными полозьями; в собранном виде в вертикальном положении на возимых основаниях с использованием гусеничных или колесных транспортных средств; водным транспортом на баржах; в собранном виде на транспортных средствах с использованием воздушной подушки; в разобранном виде на вертолетах большой грузоподъемности. Применение каждого из этих способов транспортировки зависит от следующих условий: способов сооружения буровых, типов применяемых вышек, конструкций подвышечных оснований, рельефа местности и естественных препятствий, расстояния перебазировки буровых установок и др. В некоторых случаях оборудование перевозится на конструктивно с ним связанных полозьях, а вышки на специальных полозьях, конструкция которых представлена на рис. 167. Под вышки типа ВМ-41 в начале изготовляли сани из бурильных труб, получивших название «сани Коробова». Каждый полоз этих саней выполнен из трех труб с приваренными к ним опорами для башмаков вышки. Сани для вышек с размерами основания 8X8 м, имеющих более жесткую конструкцию, были разработаны ВНИИБТ. Полозья таких саней выполнены из двух швеллеров № 30а, усиленных листовой сталью. Между собой полозья соединены двумя поперечными балками и диагональными стяжками. К полозьям приварены башмаки для крепления вышки, а для присоединения буксирных канатов в полозьях имеются отверстия. Для транспортировки вышек типа 2ВБ53Х300 с размерами основания 10x10 м используют сани ферменной конструкции, обладающие большой жесткостью. Ферма полоза собирается из бурильных труб, соединенных между собой при помощи стоек. Полоз имеет башмаки для крепления вышки и буксирные стойки для присоединения тросов. Перевозка оборудования на санях волоком характерна для агрегатного способа сооружения буровых.  Рис. 167. Полозья саней для транспортировки вышек: а — сани Коробова; б — сани ВНИИТБ для 41-м вышек; в — сани ВНИИТБ для 53-м вышек; г — трубный полоз для 53-м вышек С внедрением металлических оснований под вышки и оборудование, т. е. мелкоблочного и крупноблочного способов сооружения буровых, отпадает необходимость в транспортировке вышек на санях. При мелкоблочном способе сооружения буровых под башенные вышки применяют в основном основания, на которых кроме вышки монтируют лебедку, ротор и подсвечники. Вышки перевозят вместе с основаниями, которые служат для них транспортным средством. Полозья таких оснований представляют собой плоские формы, соединенные между собой рамами и раскосами в жесткие пространственные фермы — основания. В некоторых случаях по ровному рельефу на таких основаниях вышку перебазируют вместе со всем оборудованием, расположенным в ее башне. Блоки оборудования, смонтированные на возимых основаниях, перевозятся специальными колесными или гусеничными тяжеловозами. Этот способ транспортировки, характерный для крупноблочного способа сооружения буровых, является наиболее экономичным по сравнению со способом перетаскивания блоков волоком на санях или основаниях с опорными полозьями. После определения комплекта оборудования для монтажа буровой такелажная бригада должна ознакомиться с технической характеристикой оборудования, с порядком размещения его на площадке, подготовленной к монтажу, и с монтажной схемой. Эту характеристику необходимо знать для правильного выбора средств и способа транспортировки оборудования на точку, что в значительной мере способствует снижению трудоемкости при строительстве буровой установки. При выборе типа транспортных средств необходимо учитывать: какое оборудование, материалы и изделия можно доставлять непосредственно на место монтажа, минуя промежуточные погрузочно-разгрузочные пункты; комплексную механизацию погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки оборудования; средства и способы транспортировки в зависимости от расстояния, состояния дорог, способов погрузочно-разгрузочных работ, способствующих сокращению времени и трудовых затрат. В настоящее время существуют следующие способы транспортировки бурового и технологического оборудования: на автомашинах, на платформах и лафетах с тракторной тягой и волоком при помощи тракторов-тягачей. Вспомогательное оборудование перевозят на автомашинах с меньшей грузоподъемностью (ЗИЛ-131, ГАЗ-63 и др.). На машинах с самосвальным кузовом следует перевозить в основном сыпучие материалы. К оборудованию, которое можно перевозить на автомашинах грузоподъемностью до 4,5 т, относятся кронблоки, талевые блоки, крюки, вертлюги, генераторы, глиномешалки. Более тяжелое оборудование (массой до 12 т) следует перевозить на тяжелых специальных автомашинах, оборудованных механической лебедкой с приводом от двигателя автомашины. Блоки силовых агрегатов с коробками скоростей попарно перевозят на гусеничных тележках. Тяжеловозы типа Т-40, ТК-40 и ТГ-60 позволяют перевозить комплект крупноблочного основания вместе с вышкой и смонтированным оборудованием. Для перевозок тяжелого оборудования (лебедки, насосы, дизели, электродвигатели, трансформаторы, обвязка насосов и др.) успешно применяют платформы на пневмоколесах с автотягачами. При этом вследствие высокой проходимости и скорости автотягачей намного сокращается время перевозок. Тяжелое оборудование транспортируют также на металлических санях и салазках с помощью тракторов-тягачей. Сани и салазки подбирают в зависимости от массы оборудования и его агрегатов. На небольшие расстояния допускается перемещение оборудования волоком. Перемещаемое оборудование должно иметь специальные полозья, в передней и задней частях которого должны быть предусмотрены отверстия или другие присоединительные узлы для тяговых канатов. Силовые агрегаты привода лебедки и насосов, многоковшовые силовые агрегаты лебедки, фундаментные рамы реверс-редукторов и компрессорных установок должны быть снабжены буксировочными буферами, за которые зацепляют канаты. Для сохранности и облегчения процесса перетаскивания лебедку и силовое оборудование следует устанавливать на стальных листах толщиной 6—8 мм. Желательно, чтобы по размеру лист был больше основания оборудования. Чтобы предохранить лист от зарывания в землю, а оборудование от соскальзывания, в листе вырезают два отверстия диаметром 40—50 мм, за которыми укладывают 63- или 76-мм трубу, а концы каната, прицепленного к трактору, вставляют в отверстия, обхватывают петлями трубу и привязывают к оборудованию (рис. 168). При таком зацеплении в момент трогания с места передняя часть листа загибается вверх, труба создает жесткость, лист не зарывается и не рвется и оборудование не соскальзывает, так как оно прикреплено к листу. В каждом нефтегазовом районе в зависимости от рельефа местности, обустройства его дорогами и подъездными путями, грунтовых условий и времени года следует применять тот или иной вид транспортного средства. Так, на равнинной и малохолмистой местности со спокойным рельефом, где на трассе дороги уклоны незначительные, при спусках или небольших подъемах эффективным является автотранспорт, обеспечивающий перевозку оборудования на большие расстояния.  Рис. 168. Зацепление каната при перетаскивании оборудования волоком: 1 — трактор; 2 — канат; 3 — труба; 4 — стальной лист; 5 — перевозимый агрегат В гористых местностях с большими уклонами применение автотранспортных средств, а также трайлеров и платформы с автотягачами для перевозки тяжелых и габаритных грузов (насосы, лебедки и пр.) связано с возникновением несчастных случаев от падения оборудования. В таких условиях для перевозки оборудования следует применять тракторы-тягачи Т-100 или Т-130 МГС. На грунтовых дорогах или в сезоны года, характеризующиеся интенсивным выпадением атмосферных осадков, тракторы-тягачи надо использовать как дополнительный «тормоз» на крутых спусках, когда тяжелое оборудование перевозится автотранспортом. Погрузка оборудования и агрегатов Погрузочные работы и перемещение тяжестей должны производиться под руководством бригадира, ответственного за безопасность работ. При использовании подъемных приспособлений бригадир должен убедиться в их исправности и затем работать с соблюдением необходимых правил безопасности. Приступая к работе, бригадир должен проследить, чтобы рабочее место не было захламлено, проходы не были загромождены. Площадка, на которой ведут погрузочно-разгрузочные работы, должна быть ровной и обеспечивать свободный разворот, установку и разъезд транспортных средств. Силовые агрегаты, приводы насосов, моторные блоки силовых агрегатов, приводы лебедок, электростанции и другое тяжелое оборудование при отсутствии кранов большой грузоподъемности следует грузить на платформу автомобиля затаскиванием или заталкиванием. Агрегат затаскивают трактором на возвышенность, к основанию которой подается автомобиль с открытыми бортами. Нужно стремиться к тому, чтобы платформа автомобиля была на уровне опорной рамы оборудования. Для этого приходится либо срезать грунт возвышенности, либо делать подсыпку под колеса автомобиля. Затем канатами, прицепленными к трактору или к другому автомобилю, оборудование затаскивают на платформу автомобиля (рис. 169, а) или сани (рис. 169, б, в). Если из-за рельефа местности затаскивание не удается, то агрегат грузят заталкиванием.  Рис. 169. Погрузка тяжелого оборудования: а — на платформу автомобиля; б, в — на сани  Рис. 170. Затаскивание: (а) и заталкивание (б) оборудования на платформу автомобиля Для этого в агрегат упирают деревянный брус диаметром 15—20 см, а трактором заталкивают оборудование на платформу автомобиля. Приемы затаскивания и заталкивания оборудования на платформу автомобиля показаны на рис. 170. Поскольку при такой погрузке платформа испытывает толчок, необходимо, предохранить от повреждения рамные брусья автомашины, заложив рядом с ними дополнительные брусья. Крупноблочная транспортировка вышек и блоков бурового оборудования Для транспортировки вышек на основаниях санного типа в зависимости от рельефа местности и состояния грунта требуется до 16 — 18 тракторов, что усложняет транспортировку, связанную с буксирной обвязкой и установкой тракторов. Тракторы в этом случае располагают в три ряда: тракторы среднего ряда цепляются тросами к внутренним, а крайние — к наружным полозьям основания. Для буксировки используют стальные тросы диаметром не менее 31 мм. Тракторы между собой в ряду соединяют попарно, а каждую пару — одним буксирным тросом с основанием вышки. Больше двух тракторов за один буксирный трос цеплять не рекомендуется, так как трос будет перегружаться, особенно при динамических нагрузках в начале движения. Это приводит к обрыву троса и дополнительным затратам времени на транспортировку. Для установки сцепления тракторов в каждом ряду к основанию вышки присоединяют буксирные тросы — по два или три на каждый ряд в зависимости от количества тракторов. Разница в длине между буксирными тросами должна составлять 19— 20 м. Затем коротким буксирным тросом (длиной 10—11 м) сцепляют ближний к вышке (задний в ряду) трактор со следующим трактором.  Рис. 171. Схема зацепки буксирных тросов к трактору: 1 — буксирный или спаривающий тракторы трос; 2 — буксирный трос переднего трактора; 3 — кольцо для подвески буксирных тросов; 4 — серьга; 5 — передний крюк трактора При этом трос зацепляют как за прицеп переднего, так и за прицеп заднего трактора. Крепить спаривающий трос за передний крюк заднего трактора не рекомендуется, так как в этом случае задний в паре трактор будет лишен возможности поворота на трассе на ходу. Таким же образом устанавливают следующую пару тракторов в ряду. Буксирный трос второй пары тракторов находится под тракторами задней пары. Для того чтобы трос не попадал под гусеницы задних тракторов, его с помощью колец подвязывают за прицеп и передний крюк каждого заднего трактора (рис. 171). Для подвязки буксирных тросов из одной пряди каната сплетают кольцо диаметром 25—30 см. Таким же способом устанавливают и сцепляют тракторы с блоками оборудования, транспортируемыми на основаниях санного типа. Вновь смонтированные на строительной площадке или после окончания скважины бурением буровые установки перевозят крупными блоками на тяжеловозах. Для каждого крупноблочного передвижения предприятиям, осуществляющим эту работу, должен быть составлен типовой проект, к которому прилагается географическая карта с нанесенной на ней трассой передвижения вышки и крупных блоков. Проект утверждается главным инженером предприятия. При проектировании трассу необходимо выбирать по возможности прямолинейной, избегать крутых разворотов, боковых уклонов, превышающих 10° (при мерзлом или заснеженном грунте 5°), а главное — двухсторонних уклонов местности. Односторонний уклон, при котором допускается передвижение вышек, не должен превышать 30°. Выбранная трасса не должна иметь резких переходов от спуска к подъему, и наоборот. Минимальное расстояние трассы от наземных сооружений (зданий, железной дороги и др.) должно равняться высоте вышки плюс 10 м. Если это требование выполнить невозможно, необходимо выделить дополнительно один трактор с оттяжкой к вышке со стороны, противоположной сооружению, мимо которого предстоит пройти. При прокладке трассы вдоль воздушных линий электропередач (ЛЭП) необходимо учитывать, что расстояние от поддерживающего трактора до ЛЭП должно быть больше длины прикрепленной к нему оттяжки. Следует руководствоваться приведенными ниже нормами. Напряжение ЛЭП, кВт .... до 20 до 35 до 110 154—220 400 Расстояние от трактора до ЛЭП, м 10 15 20 25 30 При необходимости производства работ по пересечению линий электропередач они должны быть предварительно согласованы с предприятием, получающим по ним электроэнергию. В проекте помимо трассы передвижения вышки должны быть: определены пути движения тракторов, поддерживающих передвигаемую вышку, и работы, связанные с подготовкой этих путей; предусмотрены сооружения для преодоления рвов, ручьев и оврагов, вырубка леса и кустарников, выкорчевывание пней, срезка и подсыпка грунта, снятие снежного покрова, временное снятие линии электропередач; определено количество и указана марка тракторов, подлежащих использованию в процессе передвижения, диаметры тяговых, страховочных и поддерживающих канатов; определено число членов бригады и произведена их расстановка в процессе работы; установлена ширина трассы в зависимости от размеров передвигаемых вышек и крупных блоков. Пути передвижения вышек и блоков должны быть отмечены одним рядом вешек, устанавливаемых с левой стороны по ходу на расстоянии 5 м от трассы. Чтобы вешки отчетливо отмечали всю трассу, их следует располагать на прямых и открытых участках пути на расстоянии до 100 м друг от друга. На поворотах и скрытой местности вешки нужно устанавливать так, чтобы они обеспечивали видимость трассы. При наличии хорошо видимых ориентиров установка вешек не обязательна. При разбивке трассы для передвижения вышки все повороты должны иметь возможно больший радиус, чтобы разворот вышки можно было произвести на ходу. Встречающиеся на пути естественные препятствия (овраги, озера и др.) при разбивке трассы следует, по возможности, обходить. Рекомендуется лучше удлинить путь передвижения вышки, чем преодолевать препятствия или делать крутые повороты. Все предусмотренные проектом работы по подготовке пути должны выполняться до начала передвижения вышки. В зимнее время во избежание заносов очистку пути от снега необходимо производить в день передвижения вышки, с тем чтобы на нем было как можно меньше снега. Перед передвижением вышек и крупных блоков по льду водоемов необходимо произвести рекогносцировку ледяного покрова, определить его грузоподъемность и только тогда выбрать трассу. При этом следует руководствоваться данными, приведенными в табл. 38. В период весенних оттепелей необходимо учитывать, что весенний лед слабее осеннего в 1,5—2,5 раза. Не допускается передвижение оборудования по льду, если он находится в подвижном состоянии, прогнут или имеет сквозные трещины, а также по льду, приподнятому над водой. По выбранному направлению переправы следует промерять толщину льда через каждые 20 м на реках и через 100 м на озерах. На трассах ледяных дорог в весенний период измерять толщину льда надо ежедневно, а при сильных оттепелях — 2—3 раза в день. Таблица 38

При подготовке блоков к транспортировке вначале под основания подводят тяжеловозы, а затем лыжу или тележку. Основания блока для установки его на тележку «Восток» при помощи крана КП-25 поднимают на необходимую высоту, и тележку подводят под шаровую опору основания. После установки тяжеловозов и тележки блок поднимают при помощи домкратов и снимают его с фундаментов. Для подвода тележки под шаровую опору вышечного блока БУ-75Бр в первую очередь убирают две фермы, на которые установлено основание блока. Тележки под опору подводят с помощью крана КП-25 или с помощью домкратов тяжеловозов. В первом случае блок поднимают краном КП-25 за переднюю часть основания, освобождают и вытаскивают фермы, а затем подводят тележку и устанавливают блок в ее сферический подпятник. Однако в этом случае подъемным стропом крана обычно деформируется агрегатное укрытие. Во втором случае тележку устанавливают следующим образом: заднюю часть основания поднимают домкратами тяжеловозов на всю высоту подъема поршней, из-под опор вышки убирают фундамент, а под основание блока ближе к фермам делают дополнительную опору из брусьев и распор с основанием. При опускании домкратов основание блока, опираясь на дополнительную опору, освобождает фермы. Фермы убирают и подводят тележку для освобождения промежуточной опоры. Второй способ наиболее трудоемкий, однако он безопаснее, и в этом случае можно обходиться без крана. Для установки тяжеловозов под вышечный блок оттяжки вышки ослабляют, чтобы была возможность поднять блок на необходимую высоту. В качестве оттяжек, поддерживающих вышки высотой 41 м, следует использовать стальной канат с разрывным усилием не менее 30 тс, а для вышек 2ВБ53Х300 и ВБ53Х320—канат с разрывным усилием не менее 62 тс. Оттяжки перед передвижением вышки должны крепиться к поясам на скользящих хомутах. Последние следует надевать на кольцевые пояса, выполненные из стального каната диаметром не менее 32 мм, укрепленные на высоте, равной 2/3 или 3Д высоты вышки. Каждая оттяжка должна иметь свой кольцевой пояс. Постоянные оттяжки вышки должны быть откреплены после прикрепления к тракторам поддерживающих оттяжек и закрепления блока к тяжеловозам. После открепления постоянные оттяжки нужно свернуть в бухты и привязать к соответствующей ноге вышки. Все болтовые соединения вышки и блоков необходимо подкрепить. Особое внимание следует обратить на надежность сварных швов. Оставлять на вышках кронблок и талевый блок разрешается лишь в тех случаях, когда передвижение вышки производится на местности с уклоном, не превышающим 15°, и на расстоянии не более 3 км. При передвижении вышки с кронблоком разрешается не снимать талевый блок и крюк. При этом они во избежание раскачивания должны быть опущены и закреплены по центру основания вышки. Не следует закреплять талевый блок к одной из ног вышки. Передвижение вышки 2ВБ53Х300 с кронблоком категорически запрещается, так как положение ее центра тяжести довольно высоко и даже при уклонах меньше 15° вышка может опрокинуться. Перетаскивание крупных блоков должно производиться под непосредственным руководством начальника вышкомонтажного цеха или опытного прораба, а в комплексных буровых бригадах — бурового мастера. Перед перетаскиванием блоков бригадир совместно с прорабом участка, а в комплексных бригадах — буровой мастер обязаны: осмотреть все сварные соединения и несущие элементы блоков с целью выявления и немедленного устранения недостатков, а в случае необходимости замены негодных элементов и узлов блоков; проверить наличие и надежность буксирных канатов; проверить надежность крепления опорных кронштейнов основания к тяжеловозу; убедиться в отсутствии лишних предметов на тяжеловозах и гусеницах; отсоединить воздушные баллоны от гидросистемы; убедиться в освобождении рамы тяжеловоза от фиксатора; 7) ознакомить трактористов, участвующих в подготовке и перетаскивании крупных блоков, с приемами сигнализации и лицом, ответственным за подачу сигналов. В течение всего периода подъема (опускания) гидродомкратов необходимо вести постоянный контроль за показаниями манометра, так как при чрезмерном повышении давления в пневмогидросистеме возможна авария. Нельзя допускать скручивания, защемления и перегибов шлангов высокого давления. При появлении трещин на шлангах их следует обязательно заменить. Перевозить блок, поднятый над рамами гусеничных тележек выше чем на 20 см, разрешается в исключительных случаях: при стаскивании с фундамента и на коротких участках пути, если встретилось местное препятствие. Транспортируют блоки тремя или пятью тракторами, которые сцепляют следующим образом: по два спаренных трактора соединяют буксирными тросами с каждым тяжеловозом, а один трактор зацепляют непосредственно за дышло тележки. Для спуска вышки с фундамента и установки ее на тележку должна быть подготовлена площадка с уклоном не более 7°. Буксирные тракторы прикрепляются к передвигаемой вышке с помощью канатов, соединенных с фаркопфами тракторов. Расстояние между тракторами, расположенными друг за другом, при передвижении вышки должно быть не менее 5 м, а расстояние между тракторами по фронту — не менее 5 м. Сдвиг вышки с места может быть начат только при полной готовности ее к передвижению, наличии соответствующих материалов и приспособлений, необходимого количества рабочих. При сдвиге вышки с места и до вывода на трассу ее следует поддерживать не менее чем тремя оттяжками так, чтобы тракторы находились по углам равностороннего треугольника, а вышка была расположена в центре этого треугольника. Стаскивание с фундаментов, передвижение и затаскивание на фундаменты вышки без нижнего (монтажного) пояса не допускается; монтажный пояс разрешается снимать только при передвижении вышки через арматуру, находящуюся на устье скважины. Перед сдвигом вышки с места руководитель работ должен проверить надежность крепления поддерживающих оттяжек и буксирных канатов. Если вышка стоит на салазках на грунте, то перед сдвигом ее с места необходимо оторвать салазки от грунта — производится это при помощи домкратов или стального каната, протаскиваемого под полозьями салазок по всей их длине. При перерыве в работе по передвижению вышки она должна быть раскреплена четырьмя оттяжками, располагаемыми в диагональных (относительно вышки) плоскостях. В этом случае используют оттяжки, применяемые для поддержки вышки, или постоянные оттяжки. В качестве якорей можно использовать тракторы, которые располагают на расстоянии, равном высоте вышки плюс 5 м. Наращивание оттяжек при этом запрещается. Прицеплять тракторы можно лишь после того, как будет приостановлено передвижение вышки. Все трактористы в это время должны находиться в кабинах тракторов и следить за подаваемыми сигналами. Расстояние от транспортируемых вышки или блоков до тракторов должно быть не менее высоты вышки плюс 5 м. Если по условиям местности это требование выполнить невозможно, то допускается уменьшение этого расстояния при условии применения с противоположной стороны дополнительного трактора для поддержания вышки на случай падения. Конец оттяжки от этого трактора укрепляется на верхней части вышки. Во время передвижения вышки или блоков бригадир должен иметь в своем распоряжении свободный трактор, который может быть использован для торможения перемещаемого оборудования при крутых спусках и для других работ. На подъемах тракторы, поддерживающие вышку, должны двигаться впереди вышки и на расстоянии 30—40 м от обеих сторон трассы. При спуске вышки под уклон тракторы, поддерживающие вышку, должны следовать в таком же порядке, но сзади вышки. Кроме того, сзади вышки должен находиться трактор, используемый для торможения. Страховочный канат этого трактора прикрепляется к салазкам или тележкам для предохранения вышки от скольжения под уклон. При передвижении вышки по местности с боковым уклоном поддерживающие тракторы должны двигаться с противоположной уклону стороны. Повороты на трассе должны преодолеваться с ходу. Разворот вышки на месте допускается в порядке исключения. Торможение одного полоза салазок или одной опоры тележек путем подкладывания под них брусьев и других предметов запрещается. Нельзя также допускать передвижения вышки на одном полозе салазок или на одной паре колес тележек. Все подготовительные работы для установки вышки на новой точке должны производиться одновременно с подготовкой пути ее передвижения. Для затаскивания вышки на фундамент сооружают площадку с уклоном 7°. Вышку затаскивают на фундамент с ходу. Во время затаскивания она должна поддерживаться тремя оттяжками, направленными к углам равностороннего треугольника, в центре которого расположена вышка. Окончательную установку вышки на фундамент и центрирование ее надо производить после закрепления постоянных оттяжек. В транспортировке вышек обычно участвуют шесть человек. Их расстановка по рабочим местам и распределение обязанностей между ними производится следующим образом. Ответственный за транспортировку идет впереди буксирных тракторов на расстоянии 30—50 м от них. Он указывает направление движения и подает все команды трактористам. Двое рабочих находятся справа и слева на расстоянии 10—20 м от буксирных тракторов. Они следят за состоянием буксирных тросов и дублируют подаваемую команду трактористам, которые находятся в конце ряда и которым не видны сигналы команд ответственного лица. Эти рабочие должны находиться в зоне видимости ответственного лица и всех трактористов к ряду. Еще двое рабочих располагаются по обеим сторонам вышки в 5—10 м от нее. Они следят за состоянием основания, тяжеловозов и буксирных тросов, а в случае необходимости подают сигнал ответственному лицу для остановки движения. Один рабочий должен идти сзади на расстоянии 30—40 м от вышки. Он следит за натяжением страховочных оттяжек и дублирует команду трактористам, тракторы которых зацеплены за страховочные оттяжки. При спуске под уклон этот рабочий подает соответствующим трактористам команду на задержку вышки. В транспортировке блоков оборудования участвуют 3—4 рабочих. Так же, как и при транспортировке машин, назначается ответственный, который идет впереди буксирных тракторов и командует всем процессом транспортировки. Двое рабочих располагаются по обеим сторонам блока и следят за состоянием его основания, тяжеловозов и буксирных тросов. В зависимости от количества тракторов, участвующих в транспортировке блока, около них может также находиться один рабочий для дублирования команды трактористам. Перед транспортировкой вышек или блоков руководителем работ производится инструктаж со всеми трактористами и рабочими, участвующими в транспортировке. На этом инструктаже распределяются обязанности между членами звена и устанавливаются условные сигналы подачи команд, которые будут подаваться трактористам, а также сигналы, подаваемые рабочими руководителю работ, или сигналы аварийной остановки. Для подачи команд применяют флажки яркого цвета, которые должны иметь как руководитель работ, так и все члены звена. Сигнальные флажки выдаются также и всем трактористам, которыми они подают сигнал руководителю работ при выходе из строя трактора. Наиболее ответственной операцией при транспортировке, требующей согласованного действия всех трактористов, является начало движения или трогание с места вышки или блока. Эта работа выполняется в следующей последовательности (табл. 39). Таблица 39

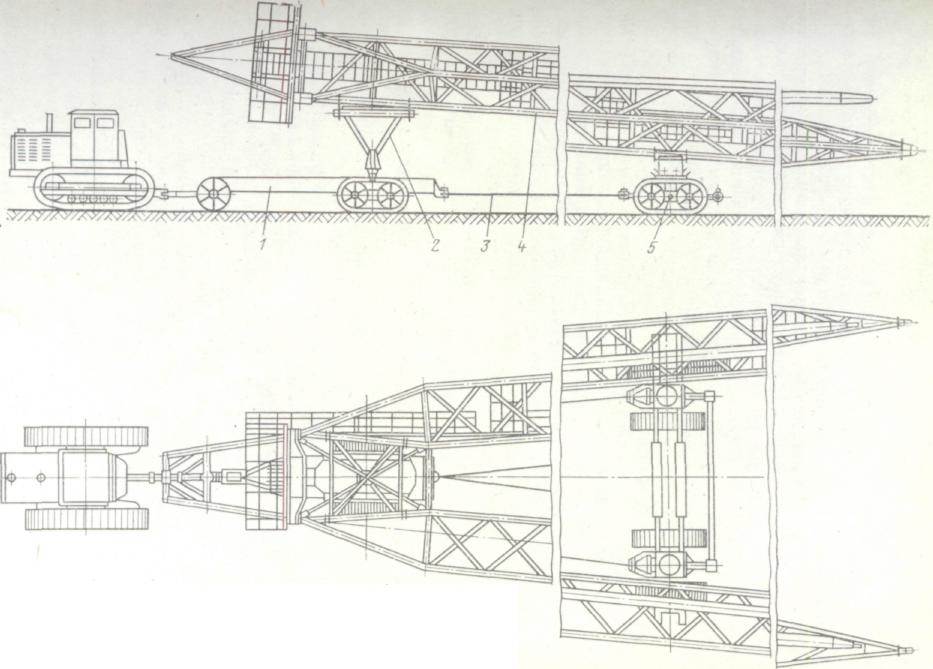

Перед началом движения трактористы натягивают все буксирные тросы и поддерживающие оттяжки, не допуская их провисания. После этого руководитель работ подает предупреждающий сигнал о начале движения. В это время все трактористы держат выключенными муфты сцепления и включают первую скорость тракторов, а остальные члены звена занимают свои места. При подаче команды о начале движения трактористы включают муфты сцепления и осуществляют транспортировку вышки или блока. Трактор, соединенный с передней страховочной оттяжкой вышки, начинает движение несколько позже начала движения буксирных тракторов.  Перевозка А-образной вышки в собранном виде показана на рис. 172. Перевозка А-образной вышки в собранном виде показана на рис. 172.Рис. 172. Транспортировка вышек ВАС-42: 1-передняя тележка ТГТ-20; 2 - передняя опора; 3 - соединительные канаты; 4 — вышка; 5 - задняя тележка Особенности вышкомонтажных работ в Западной Сибири Организация работ Успешное освоение нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири затрудняется рядом особенностей, обусловленных их географическим расположением. К ним можно отнести следующие: высокая заболоченность территории месторождений; резко континентальный климат с перепадом температуры воздуха от +35 °С летом до —50 °С зимой; наличие вечномерзлых грунтов; затопление паводковыми водами некоторых месторождений почти на весь летний период. Перечисленные факторы создают большие трудности при обустройстве месторождений и ухудшают условия работ механизмов и оборудования. Кроме того, существуют условия иного характера, влияющие на развитие нефтегазодобычи в Западной Сибири. Это значительная удаленность большинства месторождений от производственных баз, отсутствие надежных транспортных коммуникаций, короткие циклы проводки и опробования скважин. Все это потребовало нового подхода к разбуриванию нефтяных газовых месторождений. Во-первых, на вооружение был принят кустовой метод бурения скважин. Он заключается, в том, что на относительно небольшой площадке бурится несколько (от 5 до 15—20) наклонно-направленных скважин, расстояние между которыми на поверхности земли составляет 3—5 м, причем бурение осуществляется одной буровой установкой, последовательно передвигающейся на новую точку после окончания очередной скважины. Такая кустовая площадка имеет ограниченные размеры (например, 100x150 м — для 13 скважин) и специально сооружается для строительства куста скважин. Во-вторых, весь производственный цикл максимально централизован с соответствующей специализацией производственных подразделений. Специализированные предприятия, вооруженные требуемой техникой, выполняют все подготовительные работы: подготовку трассы для транспортирования буровых установок, сооружение кустовых площадок, строительство дорог, рытье земляных амбаров под раствор и т. п. В-третьих — на указанных кустовых площадках размещают и оборудование для сбора нефти, замера дебитов и прочее, что уменьшает длину коммуникаций, предназначенных для этих целей. Работы по строительству буровых выполняются комплексно-звеньевыми вышкомонтажными бригадами, а также вспомогательными бригадами. Часть вышкомонтажных работ проводится по скользящему графику, практикуется сооружение буровых в две-три смены. Работы при этом планируются так, чтобы на одну буровую бригаду приходилось два куста скважин. Подготовительные работы Природные условия Западной Сибири потребовали нового подхода подготовительных работ для сооружения буровых. Большая часть месторождений длительное время находится в зонах затопления паводковыми водами, залегания слабых или вечномерзлых грунтов. В процессе таяния вечномерзлые породы значительно уменьшаются в объеме. При этом уплотняется их твердая фаза, а образующаяся вода фильтруется, что приводит к потере несущей способности грунта при оттаивании. Поэтому при сооружении буровых на вечномерзлых грунтах необходимо решать две задачи — предотвращать их таяние и повышать несущую способность. С учетом этих факторов и производится сооружение искусственных оснований для кустовых площадок. Обычно кустовые площадки, расположенные в зонах затопления, начинают строить осенью. Зимой их периодически расчищают от снега для более глубокого промерзания грунта. Размеры площадки определяются в зависимости от числа скважин в кусте. В настоящее время одна из распространенных схем кустового расположения скважин такова. На одной прямой располагаются две группы (батареи) скважин, по четыре—восемь скважин в каждой, с интервалом в 3—5 м. Наименьшее расстояние между батареями составляет 50 м. Ниже приводятся данные по искусственным основаниям такого типа. Число скважин в кусте с разбивкой на батареи 9 10 11 12 (4+5) (5+5) (5+6) (6+6) Длина основания, м 129 134 139 144 Площадь основания, м2 10 767 11102 11437 11772 Объем грунта, м3 12920 13322 13724 14126 Число скважин в кусте с разбивкой на батареи 13 14 15 16 (6+7) (7+7) (7+8) (8+8) Длина основания, м 149 154 159 164 Площадь основания, м2 12 107 12442 12 777 13 112 Объем грунта, м3 14 528 14 930 15 332 15 794 Искусственное основание под кустовую площадку сооружается в зависимости от глубины залегания торфа, уровня паводковых вод и несущей способности грунта. Оно может быть грунтовым, лежнево-мерзлотным или свайным. Если толщина торфа не более 0,5 м, то его срезают на всю глубину и затем заполняют грунтом с требуемой несущей способностью, например, песком. При толщине слоя торфа до 3 м сооружают лежнево-мерзлотное основание, которое выполняется следующим образом. На промороженный грунт укладываются бревна подтоварника диаметром 18—24 см с интервалом в 1 м. Сверху они перекрываются сплошным поперечным настилом из того же подтоварника, который засыпают слоем грунта толщиной 20—30 см. При толщине слоя торфа 6—8 м или в условиях болот применяют свайные основания. Число свай и их размер зависит от несущей способности грунта. Например, в условиях озера Самотлор сооружают искусственное свайное основание в виде островка из насыпного грунта (песка). Для защиты от размыва остров по периметру покрывается полотнищами технической ткани, окантованной для балласта трубами, а затем обваловывается песком. Типы буровых установок, способы их строительства и транспортировки Особенности условий работ в районах Западной Сибири повлияли на выбор буровых установок. Наиболее массовыми стали установки типа Б-75 и БУ-80 с электроприводом. Для них был разработан способ монтажа и перемещения в пределах куста. В качестве примера рассмотрим установку БУ-75БрЭ. На кустовой площадке укладывается брусчатый настил, на котором параллельно по намеченной линии скважин прокладываются три железнодорожные колеи. Брусья настила закрепляют через каждые 5 м, а рельсы крепятся к ним обычными костылями. Непараллельность между рельсами в колее не должна превышать 10 мм на каждые 10 м пути. Отклонения в расстояниях между двумя соседними колеями не должны превышать 30 мм. Важное значение придается горизонтальности железнодорожного полотна. Допустимый уклон должен быть не более 3 см на 10 м рельсового пути. На рельсовых путях устанавливают шесть железнодорожных тележек типа ЦНИИ-ХЗ (по две на колею). Пружинные амортизаторы тележек заменяют стаканами, изготовленными из бурильных труб диаметром 114 мм и более. На четыре тележки, находящиеся попарно на соседних путях, опирается специально изготовленная подвышенная рама. Рама-ферма под силовой блок опирается на две тележки третьей колеи, удаленной от двух первых. На рамах соответственно установлено и закреплено основание бурового блока без опорных узлов. Оно расположено так, что ось приемного моста перпендикулярна к направлению рельсовых путей. При первичном монтаже крупноблочным способом доставляют на тяжеловозах ТГ-60 на точку буровой блок, приподнимают гидродомкратами, затем тяжеловоз перемещают так, чтобы блок стал над намеченным местом. После чего блок, опускают и прикрепляют к железнодорожным тележкам. Смонтированный таким образом буровой блок после окончания бурения скважины можно последовательно перемещать на все точки данного куста. Насосный блок и блоки емкостей устанавливают стационарно на фундаменты, выложенные на искусственном грунтовом основании. Эти блоки в процессе разбуривания куста не перемещают. Коммуникации между ними и подвижным буровым блоком соединяются быстроразъемными соединениями и гибкими элементами, например буровыми шлангами. При каждом перемещении бурового блока на новую точку нагнетательный трубопровод удлиняют секцией, равной по длине расстоянию между соседними скважинами. Перемещение бурового блока в процессе разбуривания куста осуществляют с помощью силового привода, буровой лебедки и полиспастной системы или при помощи трактора-подъемника. Если кустовая площадка затоплена, то перемещение допускается только первым способом. Описанный способ строительства буровой применяется к серийным установкам, не приспособленным к условиям Западной Сибири, и требует, как это было показано, ряда дополнительных работ и оборудования. В настоящее время начато серийное производство буровых установок, специально предназначенных для кустового бурения в районах Севера и Западной Сибири. Это БУ-2500 ЭУК и БУ-3000 ЭУК (электрические, универсальные монтажеспособные, кустовые). Указанные в шифрах цифры означают условную глубину бурения. За основу в этих установках взяты описанные ранее установки универсальной монтажеспособности с аналогичной грузоподъемностью. Такая установка снабжается специальным комплектом опор, которые одновременно являются и направляющими путями (БУ-3000 ЭУК). Для жесткости опоры скрепляются между собой съемочными поперечными связями. В верхней части опор закреплены рельсы, на которые при перемещении опираются катки бурового блока установки. Перемещение осуществляется с помощью двух гидроцилиндров, закрепленных к буровому блоку. Штоки цилиндров крепятся в специально выполненных отверстиях в стенках рельсов с определенным интервалом. Приведенные в действие гидроцилиндры перемещают блок на длину хода поршней, а затем узлы крепления штоков переносят в следующие отверстия рельсов и операция повторяется до установки блока на нужную точку. В комплект установки входят также гидродомкраты, с помощью которых буровой блок устанавливается в транспортное положение на катки или в стационарное положение на опоры (на точке бурения). За счет длины опор пол буровой такой установки расположен на высоте более 7 м. Насосный блок и емкости БУ-3000 ЭУК монтируется стационарно так же, как при использовании БУ-75БрЭ и устанавливается на равном расстоянии от обеих батарей куста скважин. После окончания бурения одной батареи буровой блок-перевозится на 50 м ко второй батарее. В этом случае перемещение его может осуществляться или описанным способом (с многократной перестановкой опор), или с помощью гусеничных тяжеловозов ТГ-60. Транспортирование блоков буровой установки с куста на куст (т. е. на большие расстояния) осуществляется в основном в зимнее время по специальным трассам. В настоящее время для этого применяется трехопорная сборно-разборная жесткая система, выполненная из несущих ферм или балок. Она в процессе движения опирается на три тяжеловоза и служит платформой для транспортируемых блоков, которые перевозятся по трассе известным способом — с помощью тракторов-тягачей. Описанные методы позволили перевести на индустриальную основу строительство буровых, что в немалой степени способствовало ускорению производства вышкомонтажных работ на месторождениях Западной Сибири в сложных климатических и природных условиях. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Алексеевский Г. В. Буровые установки Уралмашзавода. М., Недра, 1971. 2. Белоусов Д. И., Рощупкин В. И. Буровые установки. М Недра, 1973. 3. Вадецкий Ю. В. Бурение нефтяных и газовых скважин. М., Недра 1978. 4. Дулов С. И. Технология электрической сварки плавлением. М., Машиностроение, 1976. 5. Денисов П. Г. Сооружение буровых. М., Недра, 1974. Куцын П. В., Султанов В. Д. Техника безопасности при эксплуатации бурового оборудования и инструмента. М., Недра, 1971. Палашкин Е. А. Справочник механика по глубокому бурению. М., Недра, 1974. 8. Поляков В. П., Смирнов В. П., Константинов Л. А. Буровые установки завода «Баррикады». М., Недра, 1973. 9. Середа М. Г., Соловьев Е. М. Бурение нефтяных и газовых скважин. М., Недра, 1974. 10. Скрыпник С. Г. Совершенствование сооружения буровых для бурения в различных климатических и геологических условиях.— ТНТО, М., изд. ВНИИОЭНГ 1973. СОДЕРЖАНИЕ Предисловие …… 2 ТЕМА 1: Буровые установки и технология бурения скважин Технология бурения скважин …………………………... 4 Современные буровые установки …… 7 ТЕМА 2:Краткая характеристика видов работ при сооружении буровых установок ………………………………………………… 17 ТЕМА3: Подготовка строительной площадки Выбор точки бурения скважины ……. 20 Благоустройство строительной площадки ……. 21 Расчистка строительной площадки ……. 21 ТЕМА 4: Земляные работы Грунты и их основные свойства ……. 23 Рытье траншей и котлованов ……. 26 Разработка грунта вручную ……. 30 Разработка грунта механизированным способом ........ 32 Земляные работы в зимних условиях ……. 41 ТЕМА 5:Устройство фундаментов Расположение и устройство строительной площадки … 43 Назначение и виды фундаментов ……. 44 Разбивка площадки под фундаменты ……. 48 Сооружение бетонных фундаментов ……. 49 Бетонирование в условиях отрицательных температур 52 Устройство свайных фундаментов ……. 53 ТЕМА 6: Транспортно-такелажные работы Такелажная оснастка . ……. 56 Строповка груза . . : ……... 65 Транспортные средства …… 68 Подъемные механизмы ………………………………… 81 Разгрузка и хранение оборудования и строительных материалов ……………………………………………………. 87 ТЕМА 7: Плотничные работы Лесоматериалы ……. 90 Обработка древесины …….. 91 ТЕМА 8: Слесарно-монтажные работы Технические измерения и разметка …….. 93 Обработка металла …….. 96 Соединение трубопроводов, валов, агрегатов ………… 110 ТЕМА 9: Монтаж буровых установок Виды монтажа буровых установок ………………….. 120 Монтаж оснований буровых установок ……………….. 122 Сооружение вышек башенного типа …………………… 132 Оснащение башенных вышек …………………………… 152 Сооружение вышек мачтового типа ……………………. 161 Монтаж привышечных кранов и комплекса механизмов АСП 168 Монтаж бурового оборудования ………………………. 177 Монтаж системы пневматического управления буровой установки ……………………………………………………… 193 Монтаж котельной, паропроводов и водопроводов ….. 196 Сооружение буровых укрытий ……………………….. 196 ТЕМА 10:Транспортировка буровых вышек и блоков оборудования 199 Погрузка оборудования и агрегатов ……. 201 Крупноблочная транспортировка вышек и блоков бурового оборудования ……………………………………… 202 Особенности вышкомонтажных работ в Западной Сибири 209 Список литературы . . ……. 213 Учебное пособие «Вышкомонтажник» | |||||||||||||||||