Расшифровка маркировки, область применения (агрессивное воздействие среды, давление, температура)

Скачать 7.79 Mb. Скачать 7.79 Mb.

|

|

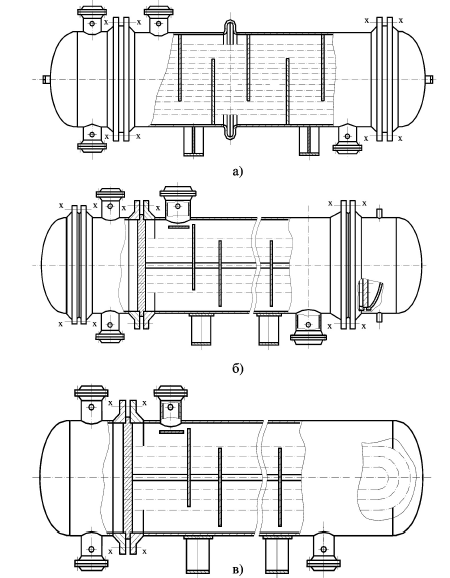

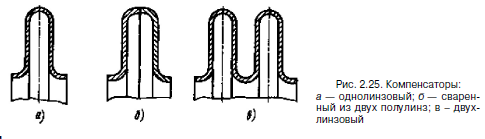

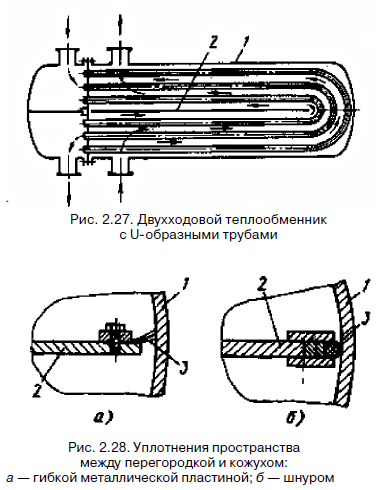

33. Теплообменные аппараты. Общие сведения о процессе теплообмена. Требования предъявляемые к аппаратам. Классификация теплообменной аппаратуры. Теплообменное оборудование В большинстве процессов нефтегазопереработки используется нагрев исходного сырья, а также применяемых при его переработке растворителей, реагентов, катализаторов и др. продукты или полуфабрикаты обычно требуется охлаждать до температуры, при которой возможны их хранение и транспорт. На современном нефтеперерабатывающем заводе, где осуществляется глубокая переработка нефти, на изготовление аппаратов, предназначенных для нагрева и охлаждения, затрачивается до 30 % общего расхода металла на все технологические установки. Высокая эффективность работы подобных аппаратов позволяет сократить расход топлива и электроэнергии, затрачиваемой на тот или иной технологический процесс, и оказывает существенное влияние на его технико-экономические показатели. Поэтому изучению устройства и работы этих аппаратов, а также освоению, методов их расчета необходимо уделять особое внимание. Классификация теплообменных аппаратов и предъявляемые к ним требования В аппаратах, где идет нагрев или охлаждение, происходит теплообмен между двумя потоками, при этом один из них нагревается, другой охлаждается. Поэтому их называют теплообменными аппаратами вне зависимости от того, что является целевым назначением аппарата – нагрев или охлаждение, какие потоки обмениваются теплом, происходит ли при этом только нагрев и охлаждение или же теплообмен сопровождается испарением или конденсацией. Применительно к нефтеперерабатывающей промышленности, теплообменные аппараты классифицируются по таким основным признакам, как способ передачи тепла и назначение. 1. В зависимости от способа передачи тепла аппараты делятся на следующие группы: — поверхностные теплообменные аппараты, в которых передача тепла между теплообменивающимися средами осуществляется через поверхность, разделяющую эти среды; — аппараты смешения, в которых передача тепла между теплообменивающимися средами происходит путем их соприкосновения. Для изготовления теплообменных аппаратов смешения требуется, как правило, меньше металла; кроме того, во многих случаях они обеспечивают более эффективный теплообмен. Однако, несмотря на эти преимущества, аппараты смешения часто нельзя использовать вследствие недопустимости прямого соприкосновения потоков. 2. В зависимости от назначения аппараты делятся на следующие группы: — теплообменники, в которых один поток нагревается за счет использования тепла другого, получаемого в процессе и подлежащего охлаждению. В таких теплообменниках нагрев одного и охлаждение другого потока позволяет сократить расход подводимого извне тепла (сократить расход топлива, греющего водяного пара и т. д.) и охлаждающего агента. К этой группе аппаратов относятся теплообменники для нагрева нефти на установке, осуществляемого за счет использования тепла отходящих с установки дистиллятов, остатка, а также промежуточного циркуляционного орошения. Сюда относятся также котлы-утилизаторы, где получают водяной пар за счет использования тепла нефтепродуктов, дымовых газов или катализатора на установках каталитического крекинга. К этой группе относятся и регенераторы холода; — нагреватели, испарители, кипятильники, в которых нагрев или нагрев и частичное испарение осуществляются за счет использования высокотемпературных потоков нефтепродуктов и специальных теплоносителей (водяной пар, пары углеводородов, специальные высококипящие жидкости и др.). В таких аппаратах нагрев или испарение одной среды является целевым процессом, тогда как охлаждение горячего потока является побочным и обусловливается необходимостью нагрева исходного холодного потока. Примером аппаратов этой группы могут служить нагреватели сырья, использующие тепло водяного пара, кипятильники, при помощи которых в низ ректификационной колонны подводится тепло, необходимое для ректификации, и т. д.; — холодильники и конденсаторы, предназначенные для охлаждения жидкого потока или конденсации и охлаждения паров с использованием специального охлаждающего агента (вода, воздух, испаряющийся аммиак, пропан и др.). Охлаждение и конденсация в этих аппаратах являются целевыми процессами, а нагрев охлаждающего агента — побочным. К таким аппаратам относятся холодильники и конденсаторы любой нефтеперерабатывающей установки, предназначенные для охлаждения и конденсации получаемых продуктов. При регенерации продукта его окончательное охлаждение до температуры, требуемой для безопасного транспорта и хранения, обычно завершается в холодильниках. В зависимости от конкретных условий применения, к промышленным теплообменным аппаратам выдвигаются различные требования: — обеспечение наиболее высокого коэффициента теплопередачи при возможно меньшем гидравлическом сопротивлении; — компактность и наименьший расход материала; — надежность и герметичность в сочетании с разборностью и доступностью поверхности теплообмена для механической очистки от загрязнения; — унификация узлов и деталей;— технологичность механизированного изготовления широких рядов поверхностей теплообмена для различного диапазона рабочих температур, давлений и т. д. 34. Кожухотрубчатые теплообменники. Теплообменники жесткого типа. Преимущества и недостатки. Способы крепления трубной решетки к корпусу. Теплообменники с компенсатором. Кожухотрубчатые теплообменники — наиболее распространенная конструкция теплообменной аппаратуры. По ГОСТ 9929 стальные кожухотрубчатые теплообменные аппараты изготовляют следующих типов: ТН — с неподвижными трубными решетками; ТК — с температурным компенсатором на кожухе; ТП — с плавающей головкой; ТУ — с U-образными трубами; ТПК — с плавающей головкой и компенсатором на ней (рис. 2.19). В зависимости от назначения кожухотрубчатые аппараты могут быть теплообменниками, холодильниками, конденсаторами и испарителями; их изготовляют одно- и многоходовыми. Кожухотрубчатый аппарат с неподвижной трубной решеткой (типа ТН) представлен на рис. 2.20. Такие аппараты имеют цилиндрический кожух 1, в котором расположен трубный пучок 2; трубные решетки 3 с развальцованными трубками крепятся к корпусу аппарата. С обоих концов теплообменный аппарат закрыт крышками 4. Аппарат оборудован штуцерами 5 для теплообменивающихся сред; одна среда идет по трубкам, другая проходит через межтрубное пространство. Теплообменники этой группы изготовляют на условное давление 0,6…4,0 МПа, диаметром 159…1200 мм, с поверхностью теплообмена до 960 м2; длина их до 10 м, масса до 20 т. Теплообменники этого типа применяют до температуры 350 °С. Предусмотрены различные варианты материального исполнения конструктивных элементов теплообменных аппаратов. Корпус аппарата изготовляют из сталей ВСтЗсп, 16ГС или биметаллическим с защитным слоем из сталей 08X13, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т. Для трубного пучка применяют трубы из сталей 10, 20 и Х8 с размерами 25×2, 25×2,5 и 20×2 мм, из высоколегированных сталей 08X13, 08Х22Н6Т, 08Х18Н10Т, 08Х17Н13М2Т с размерами 25×1,8 и 20×1,6 мм, а также трубы из алюминиевых сплавов и латуни. Трубные решетки изготовляют из сталей 16ГС, 15Х5М, 12Х18Н10Т, а также биметаллическими с наплавкой высоколегированного хромоникелевого сплава или слоя латуни толщиной до 10 мм. Рис. 2.20. Схема одноходового теплообменного аппарата типа ТН(вертикальное исполнение):  1 — кожух; 2 — трубки; 3 — трубная решетка; 4 — крышки; 5 — штуцера  Рисунок 2.19. Основные типы кожухотрубчатых теплообменных аппаратов: а) – с неподвижными решетками (ТН) или с компенсатором на кожухе (ТК); б) – с плавающей головкой; в) – с U-образными трубками Особенностью аппаратов типа ТН является то, что трубы жестко соединены с трубными решетками, а решетки с корпусом. В связи с этим исключена возможность взаимных перемещений труб и кожуха; поэтому аппараты этого типа называют еще теплообменниками жесткой конструкции. Некоторые варианты крепления трубных решеток к кожуху в стальных приведены на рис. 2.21. Трубы в кожухотрубчатых теплообменниках размещают так, чтобы зазор между внутренней стенкой кожуха и поверхностью, огибающей пучок труб, был минимальным; в противном случае значительная часть теплоносителя может миновать основную поверхность теплообмена. Для уменьшения количества теплоносителя, проходящего между трубным пучком и кожухом, в этом пространстве устанавливают специальные заполнители, например приваренные к кожуху продольные полосы (рис. 2.22а) или глухие трубы, которые не проходят через трубные решетки и могут быть расположены непосредственно у внутренней поверхности кожуха (рис. 2.22б).  Рис. 2.21. Некоторые варианты крепления трубных решеток к кожуху аппарата  В кожухотрубчатых теплообменниках для достижения больших коэффициентов теплоотдачи необходимы достаточно высокие скорости теплоносителей: для газов 8…30 м/с, для жидкостей не менее 1,5 м/с. Скорость теплоносителей обеспечивают при проектировании соответствующим подбором площади сечения трубного и межтрубного пространства. Если площадь сечения трубного пространства (число и диаметр труб) выбрана, то в результате теплового расчета определяют коэффициент теплопередачи и теплообменную поверхность, по которой рассчитывают длину трубного пучка. Последняя может оказаться больше длины серийно выпускаемых труб. В связи с этим применяют многоходовые (по трубному пространству) аппараты с продольными перегородками в распределительной камере. Промышленностью выпускаются двух-, четырех- и шестиходовые теплообменники жесткой конструкции. Двухходовой горизонтальный теплообменник типа ТН (рис. 2.23) состоит из цилиндрического сварного кожуха 5, распределительной камеры 11 и двух крышек 4. Трубный пучок образован трубами 7, закрепленными в двух трубных решетках 3. Трубные решетки приварены к кожуху. Крышки, распределительная камера и кожух соединены фланцами. В кожухе и распределительной камере выполнены штуцера для ввода и вывода теплоносителей из трубного (штуцера 1, 12) и межтрубного (штуцера 2, 10) пространств. Перегородка 13 в распределительной камере образует ходы теплоносителя по трубам. Для герметизации узла соединения продольной перегородки с трубной решеткой использована прокладка 14, уложенная в паз решетки 3. Поскольку интенсивность теплоотдачи при поперечном обтекании труб теплоносителем выше, чем при продольном, в межтрубном пространстве теплообменника установлены зафиксированные стяжками 5 поперечные перегородки 6, обеспечивающие зигзагообразное по длине аппарата движение теплоносителя в межтрубном пространстве. На входе теплообменной среды в межтрубное пространство предусмотрен отбойник 9 — круглая или прямоугольная пластина, предохраняющая трубы от местного эрозионного изнашивания. Достоинством аппаратов этого типа является простота конструкции и, следовательно, меньшая стоимость. Однако им присущи два крупных недостатка. Во-первых, очистка межтрубного пространства подобных аппаратов сложна, поэтому теплообменники такого типа применяются в тех случаях, когда среда, проходящая через межтрубное пространство, является чистой, не агрессивной, т. е. когда нет необходимости в чистке. Во-вторых, существенное различие между температурами трубок и кожуха в этих аппаратах приводит к большему удлинению трубок по сравнению с кожухом, что обусловливает возникновение температурных напряжений в трубной решетке 5, нарушает плотность вальцовки труб в решетке и ведет к попаданию одной теплообменивающейся среды в другую. Поэтому теплообменники этого типа применяют при разнице температур теплообменивающихся сред, проходящих через трубки и межтрубное пространство не более 50 °C и при сравнительно небольшой длине аппарата. Теплообменные аппараты с температурным компенсатором типа ТК (рис. 2.24) имеют неподвижные трубные решетки и снабжены специальными гибкими элементами для компенсации различия в удлинении кожуха и труб, возникающего вследствие различия их температур. Вертикальный кожухотрубчатый теплообменник типа ТК отличается от теплообменника типа ТН наличием вваренного между двумя частями кожуха 1 линзового компенсатора 2 и обтекателя 3 (рис. 2.25). Обтекатель уменьшает гидравлическое сопротивление межтрубного пространства такого аппарата; обтекатель приваривают к кожуху со стороны входа теплоносителя в межтрубное пространство. Наиболее часто в аппаратах типа ТК используют одно- и многоэлементные линзовые компенсаторы), изготовляемые обкаткой из коротких цилиндрических обечаек. Линзовый элемент, показанный на рисунке 2.25б, сварен из двух полулинз, полученных из листа штамповкой. Компенсирующая способность линзового компенсатора примерно пропорциональна числу линзовых элементов в нем, однако применять компенсаторы с числом линз более четырех не рекомендуется, так как резко снижается сопротивление кожуха изгибу. Для увеличения компенсирующей способности линзового компенсатора он может быть при сборке кожуха предварительно сжат (если предназначен для работы на растяжение) или растянут (при работе на сжатие). При установке линзового компенсатора на горизонтальных аппаратах в нижней части каждой линзы сверлят дренажные отверстия с заглушками для слива воды после гидравлических испытаний аппарата.  Рис. 2.24. Вертикальный кожухотрубчатый теплообменник типа ТК  35. Теплообменники нежесткой конструкции. Конструкция теплообменника с U-образными трубками. Теплообменники с U-образными трубками типа ТУ имеют одну трубную решетку, в которую завальцованы оба конца U-образных трубок, что обеспечивает свободное удлинение трубок при изменении их температуры. Недостатком таких аппаратов является трудность чистки внутренней поверхности труб, вследствие которой они используются преимущественно для чистых продуктов. Такие аппараты (рис. 2.26) состоят из кожуха 2 и трубного пучка, имеющего одну трубную решетку 3 и U-образные трубы 1. Трубная решетка вместе с распределительной камерой 4 крепится к кожуху аппарата на фланце.  Рис. 2.26. Теплообменник с U-образными трубами Теплообменники этого типа могут быть в горизонтальном и вертикальном исполнении. Их изготовляют диаметром 325…1400 мм с трубами длиной 6...9 м, на условное давление до 6,4 МПа и для рабочих температур до 450 °С. Масса теплообменников до 30 т. Для обеспечения раздельного ввода и вывода теплоносителя в распределительной камере предусмотрена перегородка 5. Теплообменники типа ТУ являются двухходовыми по трубному пространству и одно- или двухходовыми по межтрубному пространству. В последнем случае (рис. 2.27) в аппарате установлена продольная перегородка 2, извлекаемая из кожуха 1 вместе с трубным пучком. Для исключения перетекания теплоносителя в зазорах между кожухом аппарата и перегородкой 2 у стенки кожуха устанавливают гибкие металлические пластины 3 (рис. 2.28а) или прокладку 3 (рис. 2.28б) из прорезиненного асбестового шнура, уложенную в паз перегородки 2. В аппаратах типа ТУ обеспечивается свободное температурное удлинение труб: каждая труба может расширяться независимо от кожуха и соседних труб. Разность температур стенок труб по ходам в этих аппаратах не должна превышать 100 °С. В противном случае могут возникнуть опасные температурные напряжения в трубной решетке вследствие температурного скачка на линии стыка двух ее частей.  Преимуществом конструкции аппарата типа ТУ является возможность периодического извлечения трубного пучка для очистки наружной поверхности труб или полной замены пучка. Однако следует отметить, что наружная поверхность труб в этих аппаратах неудобна для механической очистки. Поскольку механическая очистка внутренней поверхности труб в аппаратах типа ТУ практически невозможна, в трубное пространство таких аппаратов следует направлять среду, не образующую отложений, которые требуют механической очистки. Внутреннюю поверхность труб в этих аппаратах очищают водой, водяным паром, горячими нефтепродуктами или химическими реагентами. Иногда используют гидромеханический способ (подача в трубное пространство потока жидкости, содержащей абразивный материал, твердые шары и др.). Крепление фланца 4 распределительной камеры к фланцу 1 кожуха аппарата показано на рис. 2.29. Специальная шпилька 3 с коническим стопорным выступом позволяет снимать распределительную камеру без нарушения соединения трубной решетки 2 с кожухом. Один из наиболее распространенных дефектов кожухотрубчатого теплообменника типа ТУ — нарушение герметичности узла соединения труб с трубной решеткой из-за весьма значительных изгибающих напряжений, возникающих от массы труб и протекающей в них среды. В связи с этим теплообменные аппараты типа ТУ диаметром от 800 мм и более для удобства монтажа и уменьшения изгибающих напряжений в трубном пучке снабжают роликовыми опорами.  К недостаткам теплообменных аппаратов типа ТУ следует отнести относительно плохое заполнение кожуха трубами из-за ограничений, обусловленных изгибом труб. Обычно U-образные трубы изготовляют гибкой труб в холодном или нагретом состоянии. К существенным недостаткам аппаратов типа ТУ следует отнести невозможность замены труб (за исключением наружных труб) при выходе их из строя, а также сложность размещения труб, особенно при большом их числе. Из-за указанных недостатков теплообменные аппараты этого типа не нашли широкого применения. |