Справочник Баратова. Состоит из нескольких слов, то употреблен прямой порядок слов, например Бензойная кислота

Скачать 9.59 Mb. Скачать 9.59 Mb.

|

|

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ СПРАВОЧНИКОМ Каждая статья в справочнике начинается с наиболее распространенного названия вещества. Если название состоит из нескольких слов, то употреблен прямой порядок слов, например «Бензойная кислота». Названия соединений по международной номенклатуре химических соединений IUPAC приведены в тех случаях, когда это название для данного вещества действительно применяется. Сложные химические названия, например органических красителей, как правило, не приведены. В статьях приведены синонимы названия вещества. Суммарные (эмпирические) химические формулы неорганических соединений представлены в их обычном виде, например HNO3. Формулы органических и эле-ментоорганических веществ составлены в следующем порядке элементов: С, Н, О, N, S, F, C1, Вг, I, затем все другие элементы в алфавитном порядке символов. Соли органических кислот с минеральными кислотами написаны через точку, например NbbNHj-HgSC^. Аналогично представлена кристаллизационная и гид-ратная вода. Молекулярная масса указана по Международным таблицам 1977 г. и округлена таким образом, чтобы погрешность составила от 3 до 30 единиц последнего десятичного знака. Плотность указана при стандартных условиях: температуре 25 °С и давлении 1Q1.325 кПа. Для газов плотность в сжиженном состоянии указана при температуре кипения. Температуры плавления и кипения указаны для индивидуальных веществ при стандартном давлении 101,325 кПа. Зависимость давления насыщенного пара от температуры в основном указана в виде уравнения Антуана (давление насыщенного пара приведено в кПа). Теплота (энтальпия) образования и теплота сгорания вещества указаны для газообразного состояния (в том числе для жидкостей) при 25 °С и давлении 101,325 кПа. 8 2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПОЖАРО-И ВЗРЫВООПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 2.1. ПОКАЗАТЕЛИ П0ЖАРО- И ВЗРЫВООПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ Отечественная система оценки пожарной опасности веществ и материалов регламентирована ГОСТ 12.1.044—84 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения». В соответствии с этим стандартом при оценке пожарной опасности веществ различают: газы — вещества, абсолютное давление паров которых при 50 °С равно или более 300 кПа или критическая температура которых менее 50 °С; жидкости — вещества с температурой плавления (каплепадения) менее 50 °С; твердые вещества и материалы с температурой плав* ления (каплепадения) более 50 °С; пыли — диспергированные твердые вещества и материалы с частицами размером менее 850 мкм. Перечень показателей, характеризующих пожаро-и взрывоопасность веществ, приведен в табл. 2.1; определения показателей даны в табл. 2.2. 2.2. МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЖАРО-И ВЗРЫВООПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ Группа горючести. Методы определения горючести основаны на создании температурных условий, наиболее способствующих горению, и оценке поведения испытуемых веществ и материалов в этих условиях. Горючесть газов определяют по наличию концентрационных пределов распространения пламени: если газ имеет пределы распространения пламени, то его относят к горючим; если не имеет — к негорючим. Если газ не имеет пределов распространения пламени, но имеет температуру самовоспламенения, то его считают труд-

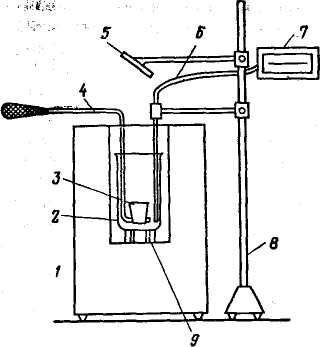

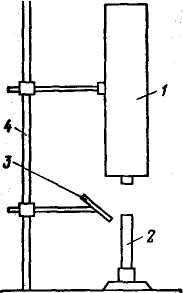

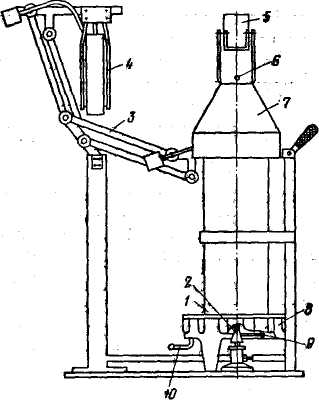

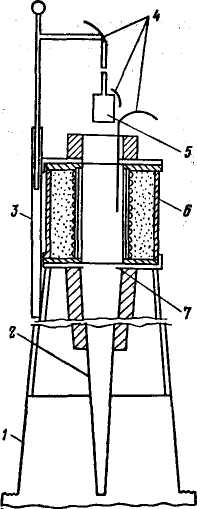

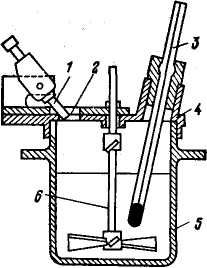

Группа горючести Температура вспышки Температура воспламенения Температура самовоспламенения Нижний и верхний концентрационные пределы распространения пламени Температурные (нижний и верхний) пределы распространения пламени Температура самонагревания Температура тления Температурные условия теплового самовозгорания Минимальная энергия зажигания Кислородный индекс Способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха * другими веществами Нормальная скорость распространения пламени Скорость выгорания Коэффициент дымообразо-вания Индекс распространения пламени Показатели токсичности продуктов горения полимерных материалов Минимальное взрывоопасное содержание кислорода Минимальная флегматизи-рующая концентрация флег-матизатора Максимальное давление взрыва Скорость нарастания давления при взрыве + + -r- 4- Примечание. Знак « ■еняемость показателя. означает применяемость, знак с —» —иепри- 10 Таблица 2.2. Показатели пожаровзрывоопасности и методы их определения    Показатель ПоказательОпределение показателя Примечания  Группа горючести Группа горючестиТемпература вспышки Горючестью называется способность вещества или материала к распространению пламенного горения или тления Самая низкая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для возникновения устойчивого горения По горючести вещества и материалы подразделяют на три группы: негорючие (несгораемые) — не способные к горению в воздухе; трудногорючие (трудносгораемые) — способные возгораться в воздухе от источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть-после erQ удаления; горючие (сгораемые) — способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления По температуре вспышки из группы горючих жидкостей выделяют легковоспламеняющиеся. Легковоспламеняющимися называются горючие жидкости с температурой вспышки не более 61 °С в закрытом тигле или 66 °С в открытом тигле Продолжение табл. 2.2.    Показатель ПоказательОпределение показателя Примечания  Температура воспламе- Наименьшая температура горючего вещест- Температура воспламе- Наименьшая температура горючего вещест-нения ва, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары или газы с такой скоростью, что после их зажигания возникает устойчивое пламенное горение Температура самовоспламенения Самая низкая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний происходит резкое увеличение скорости эк зотермических реакций, заканчивающихся пламенным горением ■ В реальных условиях температура самовоспламенения может быть ниже указанной в справочнике, поскольку на величину температуры самовоспламенения оказывают влияние: объем реакционного сосуда, материал стенок и другие факторы Нижний и верхний концентрационные пределы распространения пламени Нижний и верхний концентрационные пределы распространения пламени — минимальное и максимальное содержание горючего в смеси горючее вещество — окислительная среда, при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания В литературе эти показатели также называют пределами воспламенения, пределами взры-ваемости, пределами зажигания Температурные пределы распространения пламени самонагре- Температура ваяия Температура тления при самовозгорании Температурные условия теплового самовозгорания Температуры вещества, при которых его насыщенные пары образуют в конкретной окислительной среде концентрации, равные соответственно нижнему (нижний температурный предел) и верхнему (верхний температурный предел) концентрационным пределам распространения пламени Самая низкая температура вещества, при которой самопроизвольный процесс его нагревания приводит к тлению или пламенному горению Температура вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций окисления, заканчивающихся возникновением тления Экспериментально выявленная зависимость между температурой окружающей среды, массой вещества и временем до момента его самовозгорания Температурные пределы распространения пламени связаны с концентрационным соотношением Р* = фп-760/100, где р< — давление насыщенного пара, соответствующее концентрационному пределу ф„. Этим соотношением можно пользоваться для расчета температурных пределов, исходя из концентрационных Условия теплового самовозгорания выражаются зависимостями: \gtc=Ap — nplgS; lgtc—Ai — n, Igt, где т — время до самовозгорания; АР, лр, Ав, п, — эмпирические коэффициенты, определяемые по экспериментальным данным Минимальная энергия зажигания Наименьшее значение энергии электрического разряда, способной воспламенить наиболее легковоспламеняющуюся смесь газа, пара или пыли с воздухом Продолжение табл. 2.2,.    Показатель ПоказательОпределение показателя Примечания  Кислородный индекс Кислородный индексМинимальное содержание кислорода в кислородно-азотной смеси, при котором возможно свечеобразное горение материалов в условиях специальных испытаний Способность взрываться Качественный показатель, характеризую-и гореть при взаимо- щий особую пожарную опасность некоторых действии с водой, кисло- веществ родом воздуха и другими веществами Нормальная скорость Скбрость перемещения фронта пламени от- Этот показатель иногда называют нормальной распространения пламе- носительно несгоревшей смеси в направле- скоростью горения ни . нии, перпендикулярном его поверхности Скорость выгорания Количество горючего, сгорающего в единицу времени с единицы площади Коэффициент дымообра- Величина, характеризующая оптическую зования плотность дыма, образующегося при сгора- нии вещества (материала) с заданной насыщенностью в объеме помещения Индекс распространения Условный безразмерный показатель, харак- пламени тернзующий способность веществ распро- странять пламя по поверхности Показатель токсичности Отношение количества материала, при сго- продуктов горения поли- рании которого выделяющиеся продукты мерных материалов вызывают гибель 50 % подопытных живот- ных, к единице объема замкнутого пространства Минимальное взрыво- Концентрация кислорода в горючей смеси, Опасное содержание ки- ниже которой воспламенение и горение смеси слорода становится невозможным Максимальное давление Наибольшее давление, возникающее при де- взрыва флаграционном взрыве газо-, паро- или пылевоздушной смеси в замкнутом сосуде при начальном давлении горючей смеси 101,3 кПа Скорость нарастания давления при взрыве Производная давления взрыва по времени на восходящем участке зависимости давления взрыва газо-, паро- или пылевоздушной смеси в замкнутом сосуде от времени  ^=s  Рис. 2.1. Прибор для оценки горючести жидкостей и плавящихся твердых веществ: / — тигельная электропечь; 2 — кварцевый стакан; 3 — фарфоровый тигель; 4 — держатель тигля; 5 — смотровое зеркало; 6 — термопара; 7 — потенциометр; 8 — штатив; 9 — керамическая подставка Рис. 2.2. Прибор «огневая труба»: / — камера горения; 2 — газовая горелка; S— смотровое зеркало; 4 — штатив; 5 — держатель образца ногорючим. Следует помнить, что трудногорючий газ при нагреве может стать горючим. Группу горючести жидкостей и плавящихся твердых веществ определяют с помощью прибора, схема которого показана на рис. 2.1. В качестве нагревательного устройства используют тигельную электропечь, позволяющую создавать температуру до 900 °С. При проведении испытаний электропечь нагревают до 900 ± Ю °С. Образец массой 10 г помещают в тигель и опускают в печь. Продолжительность нагревания образца составляет примерно 3 мин. Если образец в течение этого времени не воспламеняется или начинает интенсивно кипеть без воспламенения, испытание прекращают, а результат считают отказом. Испытанию подвергают пять образцов исследуемого вещества. Если хотя бы в одном из пяти испытаний образец воспламенится, ему дают возможность разгореться, затем тигель с горящим образцом выносят из электропечи, включают секундомер и определяют про- 16 должительность самостоятельного горения образца. Если образец вне печи самостоятельно горит менее 5 с, то исследуемое вещество относят к группе трудногорючих. При времени самостоятельного горения 5 с и более проводят дополнительное испытание для определения температуры воспламенения и группы горючести. При наличии температуры воспламенения вещество относят к горючим, в отсутствие — к трудногорючим. Горючесть твердых материалов определяют по трем независимым методам. Группу горючих материалов выделяют по методу «огневой трубы», группу трудногорючих — по методу керамической трубы (КТ) и группу негорючих — по методу испытаний на негорючесть. Схема прибора «огневая труба» представлена на рис. 2.2. Прибор состоит из камеры горения, представляющей собой стальную трубу внутренним диаметром 50 мм и длиной 165 мм. Подготовленный к испытанию образец подвешивают на крючок держателя по центру камеры. Под образец устанавливают зажженную горелку с высотой пламени 40 мм. После зажигания образца горелку убирают и фиксируют время самостоятельного горения. Максимальное время зажигания образца не превышает 2 мин. После завершения эксперимента определяют потерю массы образца. Материал относят к группе горючих при выполнении одного из следующих условий: самостоятельное пламенное горение или тление хотя бы у одного из шести испытанных образцов продолжается более 60 с, и потеря массы превышает 20 %; самостоятельное горение продолжается менее 60 с, но пламя распространяется по всей поверхности образца при одновременной потере массы не менее чем у двух образцов более 90 %; самостоятельное пламенное горение композиционных материалов, состоящих из горючих и негорючих компонентов, продолжается менее 60 с, но пламя распространяется по всей поверхности образца, и при этом выгорает вся органическая часть материала; самостоятельное пламенное горение композиционных материалов продолжается более 60 с, потеря массы составляет менее 20 %. В этом случае потерю относят только к массе органической части материала. Если указанные условия не выполняются, то испытания материала продолжают по методу КТ. Схема при- 17  Рис. 2.3. Прибор КТ: / — огневая камера; 2 — газовая горелка; 3 — мехзниз-м ввода образца; 4 — держатель образца; 5 — смотровое зеркало; 6 — термопара; 7 — зонт; 8 — металлическая подставка; 9 — поддон; 10 — руяоятка поворотной заслонки бора КТ показана на рис. 2.3. Прибор состоит из керамической огневой камеры прямоугольной или цилиндрической формы высотой 300 мм. Площадь поперечного еечения огневой камеры составляет 1,44-102 см . Камера установлена на металлическую цилиндрическую подставку, снабженную поворотной заслонкой для регулирования подачн воздуха в зону горения и поддоном для сбора твердых продуктов сгорания. Для испытаний готовят четыре образца исследуемого материала длиной 150 мм, шириной 60 мм и фактической толщиной, не превышающей 10 мм. Образцы пено-пластов должны быть толщиной 30 мм. Масса образца должна быть не менее 6 г. Сыпучие вещества и материалы испытывают в корзиночках. Внутреннюю поверхность камеры горения перед каждым испытанием покрывают двумя-тремя слоями алюминиевой фольги. Исследуемый образец закрепляют в держателе, зажигают газовую горелку и включают потенциометр. Ротаметром устанавливают такой расход газа в газовой горелке, при котором контролируемая в течение 2— 18 3 мин температура газообразных продуктов горения в центре верхнего патрубка зонта составляет 200± ±5 °С. Затем в камеру горения на 5 мин вводят исследуемый образец для выявления времени зажигания т3, определяемого по характеру температурной кривой, записанной на диаграммной ленте потенциометра. За время зажигания принимают время достижения максимальной температуры. После определения времени зажигания проводят три испытания с образцами исследуемого материала и одно тарировочное испытание с асбестоцементной плитой, воздействуя на каждый образец пламенем горелки в течение найденного времени зажигания. После истечения времени зажигания прекращают подачу газа в горелку и оставляют образец в огневой камере до остывания на 20 мин, считая с момента ввода образца внутрь камеры. По подученным на диаграммной ленте температурным кривым газообразных продуктов горения определяют площади под этими кривыми sj(для тарировоч-ного испытания) и S, (основного испытания). Начальным уровнем при определении Sjи S,- служит прямая, проведенная на диаграммной ленте через две точки, соответствующие температурам образца в начальный период испытания и в конечный период после истечения времени остывания тзд. Показатель горючести К для каждого испытанного образца рассчитывают по формуле: Si-Si За показатель горючести Кср исследуемого материала принимают среднее арифметическое значение показателей горючести трех испытанных образцов. Если /Сср меньше или больше единицы, то для получения достою верных результатов проводят три дополнительных испы? тания при времени зажигания (тэ+ 10) с и три испытания при времени зажигания (т3—10) с. За окончателъг ный результат принимают максимальное значение К^, полученное при времени зажигания t», (x3-t-10) я (т3— 10) с. При К^^ 1 материал относят ктрудногоркъ чим, при КСр> 1 —к горючим. Если 1^/(ср^2,5, то материал считают горючим трудновоспдаменяющимся.   | ||||||||||||||